许仁龙,湖南湘潭人,1954年生,属马,1978年毕业于中央美术学院国画系。许仁龙少有大志,“欲与古人争一席”;中年遍游神州,在重彩山水画方面异军突起;即近花甲,沉潜于中国传统文化,尤其在古典诗词与书法方面用力甚深。其艺术崇尚“崇高壮美”,又能耐得寂寞淡泊,勤学苦修,可谓“龙马精神”。许仁龙上大学时主要学人物,得中央美院诸位名师教导,如伍必端、刘勃舒、韦启美、孙滋溪、杜键、苏高礼、靳尚谊、黄润华等,毕业后在附中教学,因为工作需要,又研习山水、花鸟及工笔画以及书法。他还反复研习过中国山水画史、花鸟画史、书法史,又对西方文艺复兴后的素描作过多年学习,对美学、佛学也用过功。可以说,许仁龙是中央美术学院培养出来的一位中西兼擅、修养全面的艺术家。

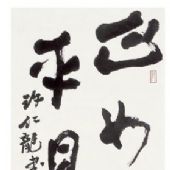

大学毕业留校参加工作后,许仁龙深感自己的传统文化修养不足,为了弥补这一缺憾,他专程回湖南家乡拜万智康先生为师,学习文言,读《古文观止》和古诗词等,同时向叶浅予先生学习书法,一通《张迁碑》就写了八年。有一次他在兰州看到一些汉简,其章法、结体与笔画都无拘无束,自由洒脱,突然感悟到,书法是一种表达人的情感的艺术,只有技法而无情感的书法,会苍白无力。于是许仁龙用心体会和临写了三个月的敦煌写经。1989年,他的书法作品就参加了全国第四届书法展。由此,奠定了许仁龙的艺术底色和基本修为,即他的创作以书法用笔的原理入画,表达自己心中的意象。“书画一体”,不仅是画作中有书法题款,更重要的是将书法的用笔和书法中的自由精神引入绘画。许仁龙认为,中国书法是由中国哲学中物化出来的艺术,大写意水墨画是由书法中派生出来的,通过书法强劲的表现力,达到中国画的直抒胸臆,实现大写意的美学追求,最终达到个人情感与中国传统文化中的哲学和美学精神的“内化”。

许仁龙所在的中央美院,大师云集,名家辈出,这既给莘莘学子带来了广收博采的便利,也给他们带来了大树底下难成才的苦恼。有一段时间,许仁龙在创作中,一画人物就像卢沉,一画山水就像李可染,这使他十分苦恼。如何在前辈大师的艺术高峰中觅得个人的风格之树?后来,他有机会读到王国维的美学著作和佛学经典《金刚经》等,才明白自己所渴求的美学理想,正是王国维所讲的“崇高”美和“宏壮”美。自20世纪80年代以后,许仁龙沿着黄河,边走边画,边画边想,一晃就是近二十年。这样长期的实地考察和写生,在中央美院的教师中本是一个优秀传统,如李可染、贾又福、吴长江、吕胜中、乔晓光等,都在其中所获甚丰。中国画系由此形成了“临摹、写生、创作三位一体”的教学原则和“传统出新,中西融合”的学术特色。在长期的实践考察和创作中,许仁龙深感传统笔墨无法表达博大恢宏的自然境界,由此在材料变革上寻求突破,用传统矿物颜料与传统水墨相结合的方法,创作了以《大塬》(1990年)为代表的黄河系列作品,参加了中央美术美院1991年在中国美术馆举办的“20世纪中国”大展并获好评。

许仁龙对山水画的崇高美的追求,使他的创作题材首选中国北方山水的博大沉雄,但在笔墨技法上还有一个探索的过程,例如1999年他所创作的《古塬夕照》,如同李可染式的整体山水,宏观有余,略输细节。而《画山不想山》(2000年)的题识“画山不想山,画山不像山,山似一幅画,画似一座山”,则表明他对于中国山水美学充满睿智的辩证理解。为此,他付出了近十年的努力,积健为雄,逐步形成了恢宏丰厚的个人画风。

2002年,许仁龙应邀为北京人民大会堂接待大厅创作《万里长城》(438cm×825cm),这一光荣任务和崇高荣誉,使得他有机会将自己在80年代建立起的对崇高美的追求,完整地体现在这幅重要的代表作上。为创作《万里长城》,他沿长城各地作了大量的实地速写和水墨写生。至今我们看到他的水墨写生作品,仍有景色历历在目之感,如《雁门关》《三关口》等作品,以水墨皴染为主,略施赭褐,浑厚重气势,不刻意于山石精确,而着意于山川脉络。为了圆满地完成这幅巨作,许仁龙精心构图,反复修改,创作了许多稿本,我们所看到的《万里长城》的第一稿(素描稿)即饱满厚实,气势恢宏。在中国传统山水画的创作中可能会有草图、小稿、粉本,但不会有今人所谓的“素描稿”,而许仁龙的素描稿展现了辽阔的视野,将西方艺术中注重景深和空间的描绘和中国画中“壁立万仞,咫尺千里”的视觉表现方式融为一体,这是现代山水画家对中国传统山水画的继承与创新。《万里长城》的第一稿(色彩稿)中左下方有秦皇岛老龙头入海口,而右上方有嘉峪关长城起点,以表明长城的历史。而在最后的定稿(素描稿)中则突出了近景的长城和烽火台,不再拘泥于表现长城的各个险隘要点,而是突出近景,使长城成为画面主体,并且在第一稿(色彩稿)中突出了山水的形象,着重于空间中山水的纵深与整体感。最终,他以矿物颜料结合传统水墨,在金银箔上着以水墨和重彩,表达了万里长城坚实沧桑的恢宏气势和辉煌效果。作品得到了国家领导、中外来宾和艺术界人士的高度评价。杜键先生认为:“这幅《万里长城》恢宏而充实,灵动而真挚,在表现长城丰富内涵的同时,展示了作者优质的精神品格,是一幅好作品。”

在我看来,许仁龙的《万里长城》可以视为世纪之交中国画家对21世纪中华民族和平崛起的一种迫切期待和深刻表达。为创作这幅作品,许仁龙没有沉浸在传统山水的技法和风格中,而是深入学习和了解自1978年改革开放以来中国所发生的巨大变化,从中体会到一个伟大民族的复兴意志,也就是今天我们所说的“中国梦”。在我们的《国歌》中的长城不仅是物质的,更是精神的长城。正如著名画家王森然先生在《吴昌硕评传》(1925年)中指出:“先生本无所师承,而实无不有师,无不有承也。顾其所师者,非师于古人纸上之糟粕。其所承者,非承于规矩法度。盖师于浩博之自然,俊伟之人格,与诚挚之情感;而承于伟大之精神也。”(转引自薛永年《王森然与后文人画理论》,《美术研究》1989年第4期,第23页。)王森然先生在这里提出的“伟大之精神”,薛永年先生解读为“既是民族艺术之精神,也是民族精神”。在中国传统山水画中,山水即人,山水精神可以表征民族精神。许仁龙的《万里长城》既体现了他对自然山水的观察和理解,也展现了他的诚恳人格和真挚感情,具有开阔的自然境界和历史视野,可以说是新世纪最重要的山水作品之一,也是他艺术生涯中的一个高峰。

在创作完成了《万里长城》之后,许仁龙把注意力转移和投入到对中国传统文化的深层精神的探求上。从2003年起,他有计划地将文化艺术的视野由黄河流域中原大地逐步扩大到全国各具文化特点的重点地区,从西北开始,最远到过帕米尔高原,然后是东三省,内蒙草原,长江上游的成都平原、峨眉青城、重庆三峡,顺流而下到长江下游的苏州、无锡、扬州等,还有家乡湖南,入洞庭,溯湘江而上到广西桂林等。许仁龙的山水画涉及中国的地域宽阔,没有局限于一个地区的地貌,西北高原、燕山长城、长白天池、黄河长江、泰山恒山等都成为他所喜爱的表现对象,所以他采用的笔墨技法也不雷同,而是根据山水岩石的不同,运用不同的皴法,表现山水走势和地貌肌理,呈现出统一中的变化,其中仍然保持了对于各种新的表现方式的探索精神,例如他所创作的《呼之欲出》(122.5cm×242cm,2004年),就打破了古今时空,让中国古代壁画中的人物形象从寺庙深处走下墙面,在碧树森然的寺庙中自由行走,这是传统中国画中难以一见的浪漫想象与全新的构图。

许仁龙的艺术受到中央美院教学体系的滋养,因而具有中西融合的特点,大体上属于评论家刘骁纯先生所说的“徐蒋体系”。徐悲鸿、蒋兆和这两位20世纪非常重要的艺术家立足于中国画的传统,中学为体,西学为用,不仅在创作中探索出一条中国笔墨与西方造型结合的道路,而且在教育上逐渐形成了20世纪“新中国画”的教学体系,培养了一大批优秀的中国画家。从许仁龙所画的《卢沟桥》(124cm×260cm,2005年)一画来看,作品的空间纵深十分明显,画中的石狮虽然造型各异,但沿着桥柱蜿蜒远去,表现了中国北方肃穆沉静的冬日景象,仍然是中国水墨画的感觉而非水彩画的写生。《大河清秋》(2005年)一画,有石鲁《转战陕北》(1959年)的风格气质,但皴法更加有质感。《写得河山气韵来》(2005年)写西北黄土高坡,没有很强烈的皴笔,但着重浑厚的整体性。这符合黄土高原的特点,没有使用斧劈皴和披麻皴等描绘石山的传统皴法。《黄河夕照》(2005年)是同一构图,更增加了色彩感。在山水画中就同一构图进行局部的改变,包括构图与笔墨的变化,是中国画的一个特点,如传统文人画中的梅兰竹菊,如江苏老画家钱松喦在60年代初多次画《红岩》,李可染1962年至1964年先后多次画出不同尺寸但构图相近的红色山水《万山红遍》。他们的作品无一例外,都是在具有历史意义的地理景象和革命遗址中,探索新中国山水画的发展。而许仁龙的山水画接续了这一传统,与前辈大师不同,他在表现革命历史红色山水的过程中逐渐地融入更多的传统笔墨的意味。

这样的变化在近年来许仁龙的创作中更加明显,例如《春潮带雨晚来急》(2005年)对书法的用笔,对中国水墨画的用墨,有了很深的理解,这与许仁龙潜心书法艺术的精进是同步的。《风雪走天涯》(2007年),描绘浑厚丰满的北方山水,题识为:“余在十多年前踏遍西北高原,于甘肃陕北之米脂、绥德、佳县,于山西河曲、保德、偏关一带,尤其是河曲的山山水水,迎着风雪,忍着霜欺,终对这片土地有所了解也。”2007年的一系列作品,如《梦中神女峰》《江流天地外》《山庄秋色》《大河静静流》《暮归》《雪塬余晖》等,体现出许仁龙对水与墨的关系有了深入的理解。与这一时期,他对花鸟画的研究相呼应,在用笔用墨方面有了长足的进展,这是一个成熟的收获季节。

许仁龙的近作,在景与情、形与神、色与墨、构图与用笔等方面达到了一个新的高度,获得了更多的艺术表达的自由感,接近于“随心所欲不逾矩”的境界。2011年创作的《黄河激流》(140cm×210cm)沉稳而浑厚,有特殊的景深感和质感,前者是空间的深度,后者是山川河水的质感。《此处曾是打鱼村》(2011年)、《旱地夔门》(2011年)、《西水万里汇瞿塘》(2012年)、《瞿塘烟霞》(2012年)、《诚极生法》(2012年)、《巫山千峰暗》(2012年)、《赤壁放舟》(2012年)等,进入了一个自由的境界。这些作品就题材来说,回到了唐代诗歌的山水意境,超越了自然写生和当下社会的反映,着力于表现历史的感怀,与自然融为一体的超然情绪。在技法上不再拘泥于现场写生,而是用自由奔放的笔墨从容抒发个人的情感,当然,其中也有早年的写生所获得的现场感受的重现,以及那些经历了岁月的淘洗而仍然留在脑海中的图像记忆。在风格上多有黄宾虹的自由写意,书法的意味更强。《大江东流》(2012年)构图险峻,皴法用笔多样,水墨层次丰富。《紫气恒山》(2012年)达到了一个新的高度,苍茫浑厚,气壮有力。2012年,许仁龙更是尝试前人不多用的指墨画法,画出了《黄河绝壁图》《剑门关》《峨眉苍松图》《峡江俯望图》等一批指墨作品。这批作品虽然因不用毛笔,水分较少,渲染不足,但线条更有力度,同时因运用焦墨而更显厚拙凝重。

许仁龙近十年来并没有参加很多展览,而是在北京昌平的上苑村潜心书画诗词,似乎在回到传统文人画悠然田园,与世无争的生活境界。这样的生活与创作状态当然可以由中国社会近年的剧烈变化寻找其社会原因,但是,更多还是应该从画家对日益消逝的中国传统文化的忧虑而来。虽然,许仁龙的绘画仍然是描绘祖国的江山和花鸟,但在表现形态上,那种记忆型的山水印象和局部的花鸟特写,表明一种“由形质向神情的转变”。相对于早期的宏大山水、历史遗址,也可以说许仁龙的作品正在由庙堂之作向逸品之作转变,如王森然所说:“画家多求之形质,文人多肖其神情。”王森然这里所讲的“画家”大体是指院体画家,而文人则指文人画家。形质易得而神情难传,“夫物有常象,事有恒状,此形质也。工之所程,人皆得而至之。神情者,惟其事物兼其变化,虽心手灵敏,犹恐即逝,何暇刻画毫芒,衡量铢两?故人或一至焉,时或一至焉。辟如恍惚得象,乃中玄机;天然之美,多衷隐秀,所以观感之资在此而不在彼”(所引同前,《吴昌硕评传》)。

这种由“庙堂”之作向“逸品”之作的转变,追求“天然”、“隐秀”,即自然之美与内在之美,要达到这样的境界,中国文人画看重的偶然性与机遇性成为中国画家关注的要点。“逸”在中国文人画中的意蕴,可以理解为高远闲旷、清和安怡、变通自由、空明澄静等。而创作态度则是抒发逸兴,率意而为,意通玄冥。如倪瓒所言:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”所谓逸气,是一种独立不羁、超然物外的胸襟,不为世俗所拘,不为时尚所囿的精神特质。许仁龙的作品,越来越不拘泥于形似,犹如黄宾虹晚年的山水,自由抒怀,将笔墨的精妙与丰富的表现力呈现于我们的眼前,使我们在观赏过程中获得了一种心理上的解放之感。

由许仁龙的创作历程,我们可以反思中国画自20世纪80年代以来的现代进程,即传统与现代的争论。今天看来,将中国画的发展简单地视为传统与现代的二元对立,既不了解中国画传统的博大精深,也不了解现代中国的复杂多元。所谓“中国画穷途末路”之说,只是在激起中国画家的变革之心与中国文化的危机感,并非指中国画的消亡。在著名法国评论家、美术馆长让·克莱尔(JeanClair)看来,“无所谓‘传统主义’。因为相信存在传统、努力复活传统,便是假设传统已经死亡”。而许仁龙所讲的“欲与古人争一席”则表明古代艺术的生命力正在于今人的创造性继承。在这一意义上,“欲与古人争一席”和“不与今人争短长”可以看作是一致的,即每个艺术家应该在艺术史中寻找个人的竞争对象和艺术坐标,而不是在他所生活的时代满足于一时的名利光环。从许仁龙的众多的自创诗词中,我们可以看出他所追求的,正是一种在艺术的大地上埋头耕耘,从中国艺术的传统中寻求新的出发点而走向未来的质朴理想。正如法国著名画家马蒂斯在晚年所说:“我在绘画里找到一块无垠之地,可以放手进行我不安分的工作。”诗人里尔克也在提到创作的起源和动力时说:“如果不是在一种无休止的开始的快乐和紧张之中,艺术的起点在哪里?”(让·克莱尔《论美术的现状》,河清译,广西师范大学出版社,2012年9月第1版,第59页。)这种无边无界的感觉是一种类似于婴儿般的意识的原初感觉,找到这种感觉从容品味并与大家分享,可以视为艺术家自我满足的完满时刻。

如何看待许仁龙近年来艺术创作中由书法诗词而转向中国传统文人画的美学追求?如何界定今天中国画界许多画家向传统绘画大师的回归和致敬?这里涉及到艺术中的“现代性”问题,对中国画来说,是否“现代性”就意味着挑战传统、抛弃传统,或是引入西方现代派绘画的表现方式?检索西方美学史,我们注意到,法国著名诗人波德莱尔在1848年工业革命之前,就讨论过“现代性”的概念。他指出了现代艺术的两重性:

一是“现代性”意味着独特、唯一、时尚、过渡。但是“现代性”只是“艺术的一半”,“另一半是永恒和不变的”。正是这个另一半,才让现代艺术达到了古代艺术的尊严。“为了使任何现代性值得成为古代,就应该将人类生活不经意放入其中的神秘的美发掘出来。”仅仅是将现代艺术置于封闭的新古典主义,会阻止现今的艺术成为艺术,因为新古典主义蔑视现代性中的“过渡”和“独特”,成为一种抽象的美的幻想,而现代派关注于当下的急迫性,忽略从“过渡”中提取“永恒”,也阻碍了现代艺术达到古典艺术的经典和尊严。由此,波德莱尔指出了“现代性”与“古代性”并不对立,古代是始终在场的“范式”,而“现代性”是在古代范式上打上时代的独特印记。要之,许仁龙的艺术是通过回归古典而走向现代,通过接续古典精神的精华而使今天的中国画获得现代的价值。

在我看来,许仁龙的中国画创作和他所选择的生活方式,不仅对于今天的中国画画家,对于生活在现代中国的普通民众也有参考意义。正如马克斯·韦伯所指出的,自从工业革命以来,现代社会带来一种如同传统道德规范一样的“精神”,强迫人们以特定模式规训自己的生活方式,被迫狂热地劳动与采购,似乎这样能够赋予我们生活以某种终极意义,并使我们花费在其他方面的时间与精力无限趋向零,而在其他与消费、工作等经济行为无关的领域,人们花费的时间与资源越来越少。P.凯尔文和J.E.杰瑞特在《失业:社会心理影响》中争辩说,传统的精神排遣与认知活动,阅读、宗教、手工、文艺活动,正迅速地从普罗大众的日常闲暇中消失,而这些本来是构筑我们自我身份与价值观的重要渠道。因而引发了某种恶性循环—越专注于物质消费与工作,就越发巩固了一种单一价值观,即人自我价值认同和尊严完全来自其在社会经济物质等级金字塔中的位置,这导致即使侥幸爬到这个金字塔等级较高处的中上阶层,也仍然会因对自己的成功怀疑而产生自尊的空虚感。(转引自朱步冲《中国式自尊的阵痛与嬗变》,《三联生活周刊》2013年第2期。)

换言之,中国画所内含的人文精神,传统中国画家通过他们的笔墨语言和表现方式所呈现的自然观,对于今人的精神生活,仍然具有调节与治疗的作用。在这一意义上,我们不可能切断与传统文化的联系,绘画、诗词、书法这些中国传统文人的精神活动方式,在我们的生活中日益重要并将持续延伸到未来。

历史学家汤因比在其巨著《历史研究》中,在论述了西欧文明特别是科技革命给予整个世界巨大冲击的同时,他已经预见到从俄国开始,将在印度和中国发生的对西方文明的反击。他强调任何一种文明都不能以自己的价值和目标去统治世界,恰恰相反,未来可能出现的世界国家,现存的诸多文明要素将无一遗漏地继续保留下来。这种相互竞争的诸种文化能否相互共存并出丰硕的果实,是未来世界各国能否和平相处的根本前提。像中国这样一个有着悠久历史传统的文明大国,必然要在现代化的历史进程中,将维持文明的特殊性和民族文化的独立性作为第一性的原则,将重新发现过去被剥夺和被挫伤的民族主体性作为追求的目标。

这就是许仁龙的艺术所给予我的思考和启发。他的艺术实践虽然具有个人精神修为的价值,但并不是孤立的个体行为,在推动现代中国画发展的同时,其背后涌动了一个古老民族的文化延续的发展意志,我们在未来的日子里会逐渐感受到许仁龙这一代艺术家承前启后的历史意义。

2013年2月5日