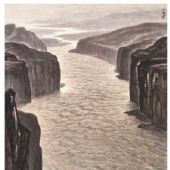

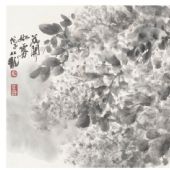

在一次美院师生展览会上见到了许仁龙的作品,只觉一股苍凉浑朴之气扑面而来。北方的山川大都朴实无华,比如太行山、长白山,还有不算山而都是山的陕北高原,都没什么突兀惊人之处,玲珑秀美当然更谈不上,但朴实、阔大、莽莽苍苍,深厚而沉郁。置身于这样的山川之前,就像对着质朴厚实的老农。一点点小聪明、小趣味,都显出了无聊和轻薄。北方和南方的区别实在很大,连林木的长相都大不一样。我在北京戒台寺看到了雄浑矫健的老松,但在南方虽有清、奇、古、怪之属,而像戒台寺松林这样雄壮的竟一棵未见。黄山素来以松著称,但以浑厚而论,则相差远甚。真是一方土地养一方人。其实包括各种风物在内,都有明显的区别。法国杜纳的《艺术哲学》,强调山川风貌和艺术格调之间的内在联系,实在是十分高明的阐发。正是北方这种雄浑的山川,孕育了许仁龙这种雄浑的艺术。但是请千万不要以为我又在强调“艺术来源于生活”的“原则”,这句话是极不完整的,而且是等于不说的“真理”。事实上,非但“艺术来源于生活”,连做梦也来源于生活。做梦千奇百怪,但仔细分析却无不来源于生活。所以,光说“来源于生活”就是等于什么也没有说,因为“来源于生活”并不等于艺术的创造。艺术是来源于艺术家在生活中的感动,来自于生活实践中所产生的激情,来自在生活中所产生的爱和恨,是“水石相激的浪花”,是主客观的结合,而结合之点就在于动情,“情”才是艺术的来源。钱钟书先生说“诗源于情”,真是言简意赅,一语中的。所以我们谈到许仁龙的画光是说出一个“来源于生活”的结论,是十分肤浅而笼统的。许仁龙不是河南河北的太行山人,也不是陕北高原的“绥德汉”。他是湖南人,生长在云烟浩渺、气象万千的洞庭湖畔,所以他不是天生就有太行主属的气质。他只是在长期的学养中形成了一种爱好、一种性格、一种信念、一种品质。这种性格也可以说有着“天生”的一面,那就是湖南人素有“倔强”、“拼命”、“认死理儿”之称的传统,但是更重要的是他的“学养”,他所信奉的“道德标准”和人生理想。正是这种学养、信念、爱好、追求所形成的性格和品质,使他放弃了明丽多变,而找到了厚重、朴实、博大和深沉,所以也可以说,正是他找到了太行山,找到了陕北高原。这里的客观形态和他追求的理想一拍即合,心领神会。正如李白找到了“蜀道”、“天姥”一样,惟其如此才能寄托李白奇伟瑰丽的人格。惟其如此,许仁龙才能如此有力、突出地表现自己浑朴深沉的理想和气质。应该说,太行山、陕北高原是他找到的老师和挚友,他充分吸收了深刻的教导和丰富的营养,然后,通过已融合了的、领略了的精神气质,和已改造了的客观形象(已称为一种“意象”),向全世界宣布了当今中国还存在着这么一种信念,这么一种自尊和自爱,这么一种“美”。这是荒凉中的富饶、粗狂中的深沉、平实中的幻变、简朴中的丰厚。他几乎是笨拙的,但笨拙带来诚恳,而诚恳产生智慧;他是土里土气的,但土气带来朴实,而朴实从来都是艺术中的宝贵品质,受到永恒的敬重。我深爱着这种诚挚之美,深爱着这种阳刚之气,衷心为他的成功而喜悦。

2002年,许仁龙为人民大会堂创作完成了巨幅山水画《万里长城》后,没有停下对艺术追求的脚步,继续埋头前行。他把对艺术探索的视野从黄河流域扩展到了长江流域,以及齐鲁泰山、西北的新疆、白山黑水的东北长白山。与此同时,他孜孜以求地向往着中华民族博大而深厚的文化精神。这十余年来他读了不少书,从《诗经》、诸子百家,到《文心雕龙》、书论、画论等,又长期地、不间断地临习古代名碑法帖。这使得他作品的文化含量和精神含量极大地丰富了起来。我曾经给仁龙提示过他的画“太实”。“实”本来应是优点,但“太实”就易生局限。仁龙的境界开阔,但往往觉得还开阔得不够,原因就在于太实,就像德国的丢勒,他的版画《天使打魔鬼》,就交代得一清二楚,于是就像看真人打架,失去了应有的神秘气氛。最近,我高兴地看到仁龙现在的作品既保持了以往诚恳朴实的一贯特点,又欣喜地看到他于朴实处生发出来的灵动变化。中国人和中国人的艺术要有中国人的妙处和气魄。我相信仁龙今后将会做得更好。