在解释今年威尼斯双年展的主题“梦想之乳”(The Milk of Dreams)时,主策展人塞西莉亚·阿莱曼尼(Cecilia Alemani)指出它来源于已故艺术家莱昂诺拉·卡林顿(Leonora Carrington,1917-2011)创作的一本同名童话,以“共同开启一场有关于身体蜕变与人类定义的想象之旅。”

那么谁是莱昂诺拉·卡林顿?对于不熟悉女性艺术家的观众来说,她可能显得很陌生。尽管不被纳入经典艺术史叙事,可卡林顿却是一位持续活跃且多产的艺术家,在她跨越世纪的人生中见证并参与了多起重要的艺术运动。

《梦想之乳》英文版封面 © New York Review Books

20世纪初的现代化进程为大量女性提供了更广泛的自由,尽管以家庭为中心的传统观念仍然强劲,但越来越多的女性有机会参加工作、赚取收入、从事创造性活动。在这个背景下,卡林顿显得既普遍又独特:出生于英格兰兰开夏郡一个富裕的纺织业商人家庭,她同时接受了典型的资产阶级物质生活条件和精神压抑。卡林顿从小叛逆,并表现出对艺术的热情。在与家人的抗争和妥协中,卡林顿频繁地转学,并断断续续地在几所美术学院接受了教育(尽管当时学院对女学生的态度并不友好)。19岁那年,她进入了伦敦的奥占方美术学院(Ozenfant Academy of Fine Arts),这座由纯粹主义(Purism)运动发起人之一阿梅德·奥占方(Amédée Ozenfant,1886-1966)创立的现代主义学院为卡林顿提供了正式接触超现实主义者的机会。

莱昂诺拉·卡林顿与马克斯·恩斯特 Photograph by Lee Miller / © Lee Miller Archives

像这个艺术圈子中的多数女性一样,卡林顿被视为缪斯,安德烈·布勒东(André Breton)则称她是一名女巫——如同用魔药引诱奥德修斯的喀尔刻(Circe),她的魔法则是“温柔,却又透着一丝嘲弄的目光”。而在卡林顿的奥德赛中,扮演奥德修斯的是马克斯·恩斯特(Max Ernst,1891-1976)。1938年,恩斯特离开了自己的妻子,两人移居至法国南部小城圣马丹-达尔代什(Saint-Martin-d'Ardèche)。在那里,两人互相为对方画肖像、一起合作创作作品。卡林顿迅速地成长为一名超现实主义艺术家,掌握了并置动物、机器装置和梦幻图案的典型表现形式。卡林顿不像多数男性同行那样热衷于在精神病学的基础上发展超现实主义——考虑到弗洛伊德对女性主体的矛盾态度,很少有女性艺术家会自然接受这一理论——而是更关注传统的神秘元素,这个传统强调的是万物、自然和宇宙。

《自画像》 1938 © 2020 Estate of Leonora Carrington / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo: © the Metropolitan Museum of Art / Art Resource, NY

在《自画像》(约1938)中,我们看到了一个现代版的喀尔刻——穿着夹克和马裤,栗色的头发在空中不羁地飘动(恩斯特将卡林顿称为“风之新娘”),目光直直射向我们。她坐着的传统维多利亚式椅子显得格格不入,似乎暗示着她生长的家庭环境。几只动物环绕着她:远处的窗外,一匹白马在梦境般的树林中奔驰;墙壁上挂着一只木马,仿佛被剃光了毛;在女人身旁立着一只鬣狗,肿胀的乳房下垂着,毛发挺立,同样凝视着我们。画面有着典型超现实主义艺术的象征性和难以捉摸的叙事感。在卡林顿未来的作品中,鬣狗和白马的意象还将不断复现。

《马克斯·恩斯特肖像》 1939 © Leonora Carrington

田园生活没有持续太久。随着二战爆发,恩斯特两次被捕,第一次是被法国人,因为他是德国人;第二次是被纳粹,因为他是“堕落艺术家”。敏感的卡林顿陷入了精神危机,在朋友的帮助下前往西班牙与家人团聚。恩斯特在他未来的妻子佩吉·古根海姆(Peggy Guggenheim)的帮助下逃往美国——二人的人生道路从此不再交汇。在马德里,卡林顿不安定的精神状况让情况急转直下:家人把她送进了精神病院,在那里等待她的除了监禁,还有大剂量兴奋剂和电击。艺术家此时的梦境被痛苦和暴力的图像填满。

《玩影子》 1977 © 2020 Estate of Leonora Carrington / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo: © Christie's Images / Bridgeman Images

痛苦引发了变化。卡林顿曾回忆到,逃离法国以来的整个生活,逐渐变成了一场重生之旅,不再是关于失去一个男人,而是关于一种妄想式的、糅杂的虚幻身份:“一个雌雄同体,月亮和圣灵,吉普赛人,杂技演员,我,莱昂诺拉·卡林顿,一个女人”。在“一座满是修女的医院”,她被绑在床上,感觉到自己和整个医院,和整个历史与宗教,和自然融为一体。解放世界需要解放自己,在1944年出版的《地下》(Down Below)中,她写到:“必须停止战争,解放这个世界,它就像我一样被‘卡住’了。”

《无题》 1940 © Leonora Carrington

女性主义在艺术中的一个关键问题是:为什么没有伟大的女艺术家?在艺术史和其它文化领域,对女性的习惯性忽略造成了历史知识的断层。卡林顿人生的前二十余年说明:女性的艺术创作从未中断,但她们确实常常被打断。与男性超现实主义挪用弗洛伊德、将女性视作充满神秘和魅力的客体(达利是一个典型代表)不同,卡林顿的创作证明,即使在超现实主义艺术内部,女性作为创造性的主体也是可能的。

《快跑女士们,玫瑰园里有个男人》 1948 © Leonora Carrington

在被转送至南非的疗养院途中,卡林顿逃离了家庭的控制,在里斯本的墨西哥大使馆,她在巴黎认识的朋友雷纳托·勒杜克(Renato LeDuc)为她提供了庇护。二人结婚以使卡林顿获得前往美国的签证,并在墨西哥定居。在墨西哥,卡灵顿结束了权宜婚姻,她的家成为了40年代流亡墨西哥的欧洲画家和作家群体的一个重要据点。在接下来的二十年中,卡林顿发展出了一套新的图像语言。这一时期的生活并不宽裕,而卡林顿也没有发展职业生涯的想法,“我为自己画画,”她说:“我从没想过会有人愿意展出和购买我的作品。”然而,1947年,纽约的皮埃尔·马蒂斯画廊(Pierre Matisse Gallery)举办的一场国际超现实主义展览邀请她参展,而她也是其中唯一一名英国女性职业画家。美国的大展使卡林顿在墨西哥名声大振,使得她能更轻松地画画和写作。

《乔尔丹诺·布鲁诺的火刑》 1964 © Leonora Carrington

《女巨人》 1950 © Leonora Carrington

《梦想之乳》和其它文学作品正是创作于这一时期。卡林顿创作这些故事最直接的目的是在家中念给她的两个年幼的孩子,但其中夸张的想象绝对能让今天的许多家长汗颜——在《助听筒》中,92岁的女主角玛丽安(Marian)安上了朋友卡梅拉(Carmella)送的水牛角似的助听筒,成为了一个“赛博格”:一部分是人,一部分是动物,一部分是机械装置。在古风式的童话语言中,卡林顿加入了现代最“时髦”的冷战焦虑:世界在新一轮原子弹的轰炸中重回了冰河时代。

卡梅拉:真不理解成百上千万的人为什么全都服从一伙儿自称“政府”的病态绅士!我猜这个词把他们吓着了。这是一种施加给整个星球的催眠,而且非常不健康。

玛丽安:这已经持续好几年了,只有少数人会拒绝服从并进行所谓的革命。假如他们赢了——偶尔会这样——他们就会建立更多的政府,有的甚至比之前的更残忍、更愚蠢。

卡梅拉:男人真难理解,让我们期待他们都冻死吧。

卡林顿在写给皮埃尔·马蒂斯的信中这样解释她为什么拒绝出席展览:“我已经两年没出过家门了,我害怕外面的世界,我担心会长出兔唇、长长的灰胡子、三个菜花耳,变成罗圈腿、驼背、胆结石和斗鸡眼。”她把自己形容为一个老太婆,尽管此时她才刚满三十岁,但也许是在纽约的短暂生活告诉她,一个已经“冰封”了的结构不需要女性。玛丽安和她的朋友们(包括老人、动物和幽灵)拒绝一切残酷和统治,而是试图建立充满关怀和互助的社区。在故事的高潮,玛丽安跳入了一锅肉汤中,用盐和胡椒为自己调味,并最终喝下自己,在这个过程中,她像卡林顿本人曾感受到的那样,充盈整个世界。卡林顿的故事脱离于人类现实,同时又用极其严肃地口吻描述一个超越历史的感官体验、又根植于身体的世界。

卡林顿把自己在墨西哥的家打造成了自己童话中的样子,她和朋友们一起做饭、照看孩子,和当地印第安人一起销售手工艺品。这绝不意味着简单的“回归家庭”,卡林顿始终坚信政治解放必须伴随着思想和精神上的进步。在70年代,她成为了墨西哥妇女解放运动的第一批成员,并在之后的数十年中,一直积极推动墨西哥和美国的女性合作与知识共享。

《玛雅的魔法世界》 1963-64 墨西哥人类学博物馆

回顾卡林顿的艺术生涯,我们不难理解其为什么成为本次威尼斯双年展的主体来源。当今天的艺术经过漫长的思考与实践之后,终于进入了探索身体、技术与整个人类主体身份的边界问题时,我们惊讶的发现,一个一百年前的女性艺术家(她在当时也可能被部分人称为“疯女人”),已经通过想象力(我们也可以想象,某些医疗诊断书会称其为“谵妄”)提供了一个前景,在“人类中心主义”这个词远未出现之时就开始了批判和超越的尝试。

也许这也是为什么本次双年展邀请了如此多的女性艺术家。“梦想之乳”这一主题提示我们,人类本质上是脆弱的(疫情再一次证明了这一点),我们如同婴孩一样依赖着外部和他者——最初的他者就是母亲;同时,以女性主义的方式挖掘卡林顿的艺术,亦是对历史的“再审视”(re-vision),在科技的压力、社会紧张局势的加剧、流行病的爆发以及迫在眉睫的环境灾难威胁下,我们不能仅仅满足于回归某种过去的共同体幻想,而是通过重读历史探索新的可能性。

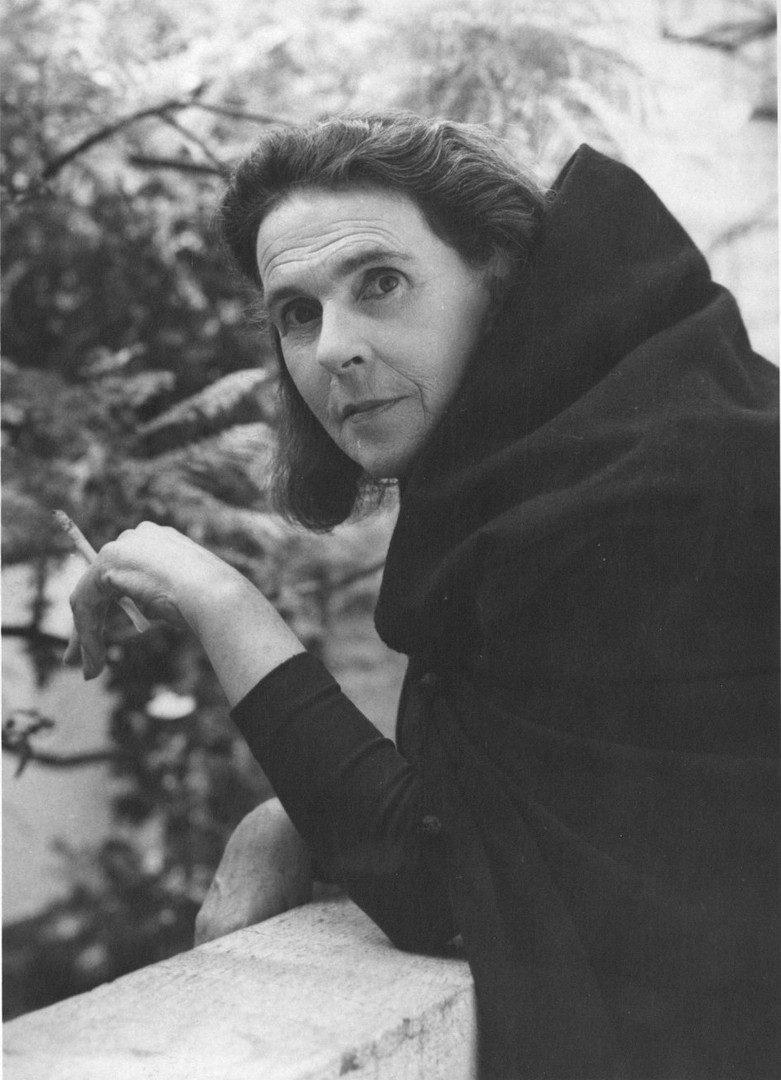

卡林顿在工作 © Leonora Carrington

文 / 罗逸飞