“我把洞修成了,看样子还挺成功。”在卡夫卡的《地洞》开篇,作为主人公的穴居动物看似成功地修成了自己的地洞,他享受了片刻的宁静与惬意。而在绝对寂静的地下洞穴中,这个如鼹鼠般穿行于地下的动物却不断被自我非比寻常的理性声音所折磨,他总是不时听到洞穴外部的窸窣声,对外部潜藏的危机作着清晰的思考与判断,尽管储备了食量,坚固了壁垒,这个栖身之所却并不能让他感受到永远的安宁,反而因不时担忧“那边的家伙”带来的威胁而陷入无尽的自我怀疑与焦虑。在永不停歇地辗转与惶恐中,他更像是地洞的奴隶,恐惧于虚妄想象中的不安定。小说止于“然而一切如故”[1]的表述,恰恰揭示着寂静是虚假的,安定是暂时的,安全感是一种“我们不能承受的愉悦”[2]。

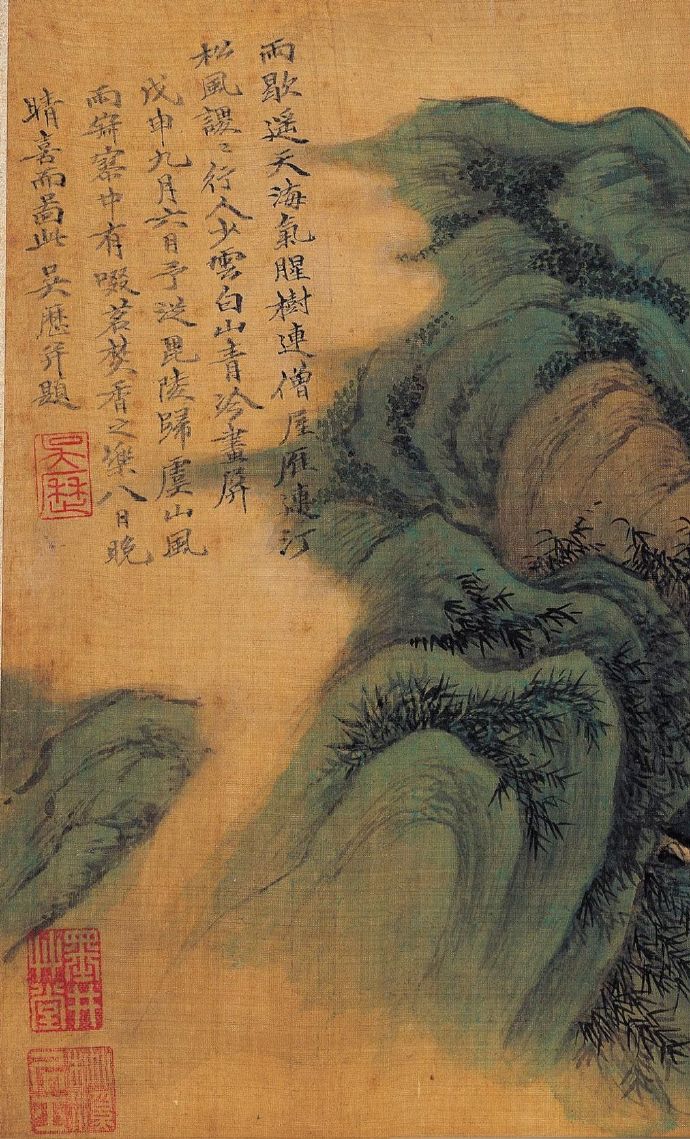

清 吴历 《云白山青图》 绢本设色 25.9x117.2cm 1668 台北故宫博物院藏(图片来源于网络)

东晋陶渊明作《桃花源记》,描绘了渔人以外来者的身份误入一个景色宜人,与世隔绝且无战乱与压迫的理想社会。在此后诸多桃花源题材的再创作中,清初吴历的《云白山青图》中,指示着桃花源的路径戛然而止于一座冰冷伫立的石碑,本应通往仙境的长卷却指引着观者进入了一片枯枝喑哑、黑鸦盘旋的阴冷景象,正是画家在卷末所题写的“雨歇遥天海气腥”之景。石碑立于现实与美好幻境之间,在王朝更迭所面临的遗民情结与现实困境之中,一切“桃花源式”的美好愿景终归于虚无,而现实与幻境的边界在长卷空间中的石碑处交汇扭转。

吴历 《云白山青图》局部(图片来源于网络)

“地洞”与“桃花源”是陈淑瑜策划的展览《焦虑的空间档案》中的两个关键词,在这两组概念背后引申而出的诸多涉及文化、哲学与社会的隐喻之中,对于内部与外部,自我与“他者”,现实与幻境,乌托邦与异托邦的诘问在现实空间与图像空间的交织中反复映射。在陈淑瑜看来,“地洞”是这个展览的起点,但“桃花源”绝不会是其终点,从“地洞”到“桃花源”是一条想象中的路径,也不是唯一的路径,展览的标题“一半是启发,一半是限制”,在这个展览中,她期待用艺术作品可见的实体部分去建构展览的空间,去容纳那些“不可见”的部分,从而启发观众去探寻自己的路径。[3]

“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”展览现场,OCAT研究中心

由此,展览《焦虑的空间档案:从地洞到桃花源》借助建筑情景搭建、物理空间划分与转折、作品逻辑衔接等设计,邀请多位艺术家基于自身文化语境与社会经历来呈现有关空间、记忆与档案的思考,在展厅实体空间的不断转场与交叠中,观众被期待去寻找一些“穿行往复的乐趣”。但与此同时,似乎更多的人开始滋生出类似“焦虑”的情绪,在此种“焦虑”情绪的蔓延中,笔者也试图从此空间中梳理出一条自己辟出的“路径”。

“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”展览现场,OCAT研究中心

迷宫、暗室与阳台:公共与私人的边界

2016年春天,安德里·耶丁(Andreas Gedin)在北京激发研究所驻留时,偶然在胡同口看见宠物店主崇力的门店外被一道布满照片和画作的篱笆围着,后来他意识到这些照片均是崇力在不同公众场所里留下的合影,而这些合影中都聚焦了同一个主人公,这奇异地使一种私密性诞生于集合合照中。耶丁由此将崇力的这座临时性的“空间雕塑”与达达主义艺术家库特·施维茨(Kurt Schwitters)在汉诺威搭建的梅兹堡(Merzbau)并置,进行了一番联想与比对,认为二者都是“在艺术与居所(商店)的边界融合在一起时所形成的空间装置”[4]。同时,崇力的老照片经历着日晒雨淋的洗礼逐渐褪色,档案式地从个人的角度记录着一段特定的历史时期,这在耶丁看来又与美国作家杰西·科辛斯基((Jerzy Kosinski)的《被涂污的鸟》中带有自传底色的书写形式描绘其所经历的现实的方式相互呼应,即一种“从‘档案现实’之中创造出确凿的虚构”[5]。由此,“阳台”与“暗室”以空间概念的形式被提出,被艺术家用以探讨不同历史时期、文化语境中公共空间与私人空间的边界,崇力的临时性装置的颠覆与重构被耶丁进行了再阐释。

库尔特•施维特斯:《梅兹堡》,约1923-1936年(也说1920-1943年),综合材料,装置。这件“临时性装置”毁于1943年英军的轰炸,摄影师威廉·雷德曼(Wilhelm Redemann)为其在1933年纽约当代美术馆“精彩的艺术,达达、超现实主义”中拍摄的三张黑白摄影作品成为梅兹堡仅存的档案和知识依据。此为三张照片中的其中之一。(图片来源于网络)

安德思·耶丁(Andreas Gedin),Birdman,作品由艺术家提供

安德思·耶丁(Andreas Gedin),《阳台,暗室和汉诺威的豚鼠》(局部) ,作品由艺术家提供

有趣的是,在陈淑瑜与未建筑设计研究所共同设计的“迷宫”装置中,陈淑瑜以策展的方式又介入了耶丁的这段创作经历中。进入暗室中的迷宫,观众沿着旋转的楼梯向上前行,一路遇到的老照片,带有时代气息的画作,被置于凹陷空间深处的视频,以及需要置身于“洞穴”中去倾听的独白,都昭示着一种极强的私密性,在不见光亮的迷宫中,人们在狭窄而形态怪诞的通道中甚至无法错开身来,被迫与他人“分享”私密。

胡伟,《为公共 口口(邂逅),提案》,作品由艺术家提供

台阶的最上方引导着观众走向迷宫的“出口”——那是一个阳台,它被认为跨越了私人领域和公共领域之间的那条不甚明晰的界限。人们在登上阳台的那一瞬间,目之所及的是胡伟呈现的“广场”。在《为公共口口(邂逅),提案》中,胡伟对自己家乡的广场进行了调研,广场中心纪念碑雕塑的拆除背后是对一段宏观历史的回顾,展柜中陈列的文献材料,3D打印复原的纪念碑与喷泉,都以一种最传统的方式印证着这段历史的发生与存在。而在面向阳台的视频图像语境中,胡伟通过镜头的聚焦切换与角度变化,在宏观的历史背景外,其似乎在试图提炼除一种模糊的普遍性,其适用于广泛的公共空间与集体记忆,却与人们的个体记忆都有不谋而合之处,但又难以捕捉,“没有面目,也无人认领”。

迷宫、暗室与阳台,观众在踱步中反复经历着公共空间与私人空间的转场,在这个区域中,“公共”与“私人”之间的界限如一根极细的、绷紧的弦,揭露私密、分享秘密与集体记忆私人化的交叠营造出了一种强烈的不安定感。

从“地洞”到“桃花源”:乌托邦的想象与现实

纸老虎工作室,《地洞——身(心)头(脑)社会(地下世界)》表演现场

在OCAT研究中心展厅最明亮而宽阔的长走廊上,纸老虎工作室借助六个镜面反射的三棱柱营造了一个剧场式的空间,邀请观众进入并参与到剧目的演绎与发展中来。镜面反射着“我”和周围的环境,清晰地呈现着“我”在环境中的位置。

“他者”是谁?在卡夫卡的《地洞》中,“他”如幽灵鬼魅般围绕,在永远看不见的墙那边,制造着微小的动静,让墙这边的“我”终日惶恐;又或许“他”只是“我”心底的声音,揣测着如影随形的“威胁”。在纸老虎工作室的《地洞——身(心)头(脑)社会(地下世界)》 中反思了当代文化语境中的“他者”:随着人工智能、器官移植等技术手段的发展与应用,人类的身体构造与机能在发生着异化,而技术手段的介入也影响着人类在社会中的位置与处境。

梁硕 ,《景了个区》 ,作品由艺术家提供

“地洞”一旁是展厅的下沉区域,这里被策展人设计为去往“桃花源”的实体路径。梁硕的《景了个区》出现在这个下沉空间的一排四个口袋式的连续隔间墙面上,从空间上来说是无比契合的。回顾梁硕2019年在北京公社的展览《梁硕:景区》同样可以见到这样一种迂回的观展路径。“景区”这个概念的提出,在艺术家看来代表着今天人们对山水的理解,这个独特的概念跨越了自然景观与都市空间。梁硕在自己撰文的《景了个区》中复原了一个景区筹备建立起来的小故事,承包景区改造的刘工在工期接近尾声时,看到自己的“杰作”时不由感叹:“这些水泥造物,居然都妥妥的在那了,像是本来就是从山里长出来的,那巨大的假山石和假树根显得造型怪异,却颇得陈老莲气韵,在落日的余晖中与真山融为一体,真山也像了假山……”[6]景区的建立势必意味着人工、商业、消费对自然景观的直接侵入与改造,空间、审美、意识形态等一系列问题由此发生。

与梁硕作品的迂回路径在空间上相呼应的是莉娜·塞兰德(Lina Selander)的三组视频作品。《转移的图解 I》及《转移的图解 II》 被置于一个悬挂在空中的半透明螺旋状观影区,其探讨了图像系统中揭示的控制、规训、社会秩序、人与自然直接的控制与被控制的悖论等议题。半螺旋观影区旁则是《落日染红一切然后消失》的两块屏幕幕布,那些依赖“看见”而产生的理解和知识与现实之间的裂痕在其中被讨论。

梅·海瑟格,《我们将在盲点相遇》 ,作品由艺术家提供

梅·海瑟格(Maj Hasager)《我们将在盲点相遇》是展览呈现的最后一件作品,其讲述了关于罗马新城EUR区(Esposizione Universale di Roma)里的菲律宾移民的故事。这座由墨索里尼亲自监督设计的,以法西斯美学构想出来的乌托邦城市,直至1960年才建成并被逐步被开发为罗马新的富人区。海瑟格把众多意大利导演在EUR区摄制的纪录片、电影所刻画的城市公共记忆,与这群定期在市中心一座教堂的地下室聚会的移民社群一同放入她的影像作品中,影像记录了这个群体的闲暇时光,以一种个人的、私密的视角探索了菲律宾移民的私人记忆与生活如何融入并生存于这座有着强大历史记忆的城市之中。正如约翰·伯格(John Berger)在《第七人》中的论述:“两群不同的人在任何情况下,永远都是共性大于差异性的。只是由于种种原因,环境蒙蔽了人们的眼睛。”[7]我们看得见的是历史的记忆碾压而过留下的轧痕以及其带来的城市变迁,而看不见的是居于其中的人是如何在此种变迁中安放自我的记忆与故事。从这个立意来看,展览所讨论的议题似乎又回溯到了“公共”与“私人”,“历史”与“记忆”之间的连接,然而涉及的场域已经扩展到了一个城市或是一种文化以外。

策展人陈淑瑜展览介绍

空间与空间的交叠、空间中的空间以作品图像、档案重建与场景搭建等形式,散落于展览的各个角落之中。陈淑瑜在开幕式的视频致辞中提到:“展览是关于艺术作品看不见的本质,是我们用艺术作品可见的实体部分去建构展览的空间,去容纳内心不可见的部分。对我来说,这是展览的意义,也是展览的开始。”[8]

在陈淑瑜设计的从地洞通往桃花源的路径中,笔者还有不少不甚明晰的地方,在观展与回顾的过程中,通过借助相关资料,也在进行着一种类似于解码式的阅读与理解。笔者曾在回顾OCAT“2019研究型展览:策展方案入围展”的文中提到,对于策展人来说,研究型展览或将作为一种“当代艺术”来被创作与构建(点击阅读:《艺术与学术的交汇:作为“当代艺术”的研究型展览》)。那么在今天,观看、理解与阅读研究性展览无疑给观众提出了更高的要求。正如面对一件拥有无限开放解读权的当代艺术作品,创作者在其中提出了一些线索,几条路径与一定的背景,邀请观众进入其间“另辟蹊径”,观者则被期待通过这些线索与扩展阅读来关联和解释作品与主题,在这种似是而非的理解、求索与解码的过程中,展览现场不自觉地转化为了一个真实的“焦虑空间”,从这点意义上来看,竟又在无意之间暗合了此次展览的主题。

“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”展览现场,OCAT研究中心

文/周纬萌

除特殊标注外,图片及相关资料致谢主办方

注释:

[1]弗兰茨·卡夫卡,周新建译,《地洞》,1928。

[2]、[9]节选自策展人陈淑瑜在展览开幕式上的视频致辞。

[3]编写自展览资料。

[4]- [5] 安德思·耶丁(Andreas Gedin),陈淑瑜译,《阳台,暗室和汉诺威的豚鼠》,P10,P4。

[6]《梁硕撰文<景了个区>》,北京公社,2019。

[7] 编写自展览资料。

[8] 转引自展览资料。

关于展览:

焦虑的空间档案——从地洞到桃花源

展期:2020.12.19—2021.03.28

地点:OCAT研究中心

策展人:陈淑瑜

参展艺术家:安德思·耶丁(Andreas Gedin),胡伟,纸老虎工作室,梁硕,莉娜·塞兰德(Lina Selander),梅·海瑟格(Maj Hasager)