艺术家们总是用自己的方式解构和重塑他人的形象,那么“艺术家的形象”又是怎样的?在文艺复兴时期,这种艺术家自我形象的主动建构,体现为艺术家在作品中留下签名描绘下自己形象等等尝试,以此寻求摆脱匠人身份,获得身为一名“艺术家”的独立性,并在城市生活中寻找到一席之地。

作为2019年全年在卢浮宫博物馆举行的关于达·芬奇、多纳泰罗、米开朗琪罗、阿尔特多费尔等文艺复兴时期艺术家展览的补充,同年9月25日,展览“艺术家的形象”(figure d’artiste)于卢浮宫博物馆小画廊[1]正式开幕。

展览现场

展览分为“签名”(signatures)、“自画像”(autoportraits)、“艺术家的生活”(vies d’artistes)、“学院与沙龙”(l’academie et le salon)四个部分,将卢浮宫博物馆收藏的文艺复兴时期艺术家的33件绘画、雕塑和铜质器皿重新组织、梳理成为一次新的展览,为我们呈现“艺术家的形象”更为细节饱满、引人入胜的一面。

一、签名

“人们可能撇开作者而推崇或指责他的作品。对我却不可能:触及我的书即触及我本人。”

——《蒙田随笔》论悔恨第三卷第二章

在古代社会,一些工匠不甘隐名而将自己的名字留在其作品之上,甚至在作品中展现自己的生活状态,这些作品开始显现出艺术家的自我意识。而随着社会发展和艺术市场的诞生,艺术家们自我意识逐步发展,这也使得他们更加普遍地在作品中留下自己的签名。与此同时,签名也成为了后世学者研究艺术家形象、创作模式与他们的生前过往等的重要文献。

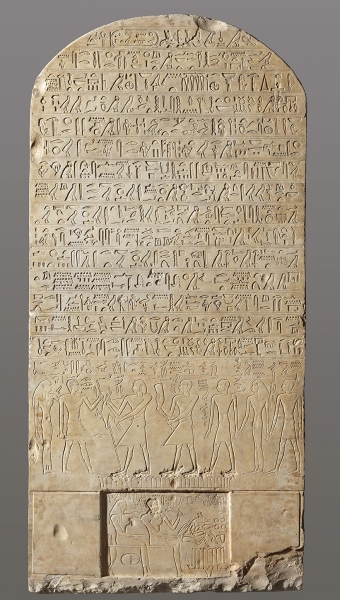

在展览的第一部分——“签名”展区,展出了从埃及到地中海地区的七组文物、两幅绘画作品以及一些古代的绘画工具。其中最突出的一件作品是在埃及阿比多斯(Abydos)[2]遗址中发掘的《伊尔提森石碑》(stèle Irtisen)。工匠雕刻家伊尔提森(Irtisen)用十五行象形文字记录的碑文中不仅提到了妻儿,也自豪地记录了自己制作不溶于水又不熔于火的颜料,以及刻画动物和人物的形象与动作的生动过程,成为他真实生活的记录。

《伊尔提森石碑》

伊尔提森

门图霍特普二世统治时期,阿比多斯遗址

埃及石灰岩,1.70 x 0.56 m

公元前2033-1982年

艺术家们也通过签名表达自己对神的敬畏虔诚之心。这一做法的首创者是公元前七世纪的一位来自塞浦路斯的艺术家艾仕穆尼克(Eschmounillec),他在《献给贝斯神的纪念碑》(Monument offert au dieu Bès)基座上用腓尼基语(腓尼基现处于黎巴嫩地区)写下:“艾仕穆尼克将此雕塑献给我的主约瑟芬·史德”(法语:Ce qu’a fait Eschmounillec, le sculpteur pour son seigneur, pour Reshef Shed)。约瑟芬·史德(Reshef Shed)作为古迦南地区的瘟疫神和战神,有着古埃及的家庭神贝斯一样的形态,艺术家的签名之举,是将自己对神灵的崇敬之情寄托在石碑上来祈求护佑。

《献给贝斯神的纪念碑》

艾仕穆尼克

出土于塞浦路斯

68 x 29 cm,公元前750-600年

中世纪时还少有匠人在作品上署名,但如果艺术家制作的器皿中出现其签名,可知其创作者在其领域拥有的极高地位。13世纪于阿尔勒附近的蒙马朱尔(Montmajour)铸造而成的《匠人阿勒培的圣体盒》(Ciboire de Maître Alpais)内部留有一圈拉丁文字(MAGISTER G. ALPAIS. ME FECIT. LEMOVICARUM),意为:匠人阿勒培(Alpais)创于利摩日(法)。从这一文字信息可以判定制作者为利摩日搪瓷制品的大师。

《匠人阿勒培的圣体盒》阿勒培,镀金铜器,13世纪

《匠人阿勒培的圣体盒》局部

文艺复兴以来,越来越多的艺术家拥有自己的工作室并招收学徒,也开始出现大量的签名作品。因此后世在面临作品究竟是由艺术家本人创作还是他人代笔的难题时,签名起到了重要的分辨作用。

《匠人阿勒培的圣体盒》右侧陈列展出的小型青铜制品《劫掠得伊阿尼拉》(Déjanire, femme d’Hercule)讲述了半人马涅索斯抢夺大力神赫拉克勒斯的妻子伊阿尼拉的故事。文艺复兴时期艺术家詹博洛尼亚(Jean Bologne)将自己的名字留在了半人马头上的装饰带上,也正是因为这个签名,艺术史学家得以将这件作品与艺术家工作室中的其他复制品区分开来。

《劫掠得伊阿尼拉》

詹博洛尼亚

42.1 x 30.5 cm,青铜,1575-1580

现如今,签名除了帮助还原艺术家形象外,还是回溯历史、探求作品背后故事的重要文献。“签名”展区最后陈列的是艺术家安东尼·柯塞沃克(Antoine Coysevox)的雕塑作品《蹲坐的维纳斯》(Vénus accroupie),作品根据厄利斯(古希腊地区)当地的文字记载重现了古希腊雕刻大师菲迪亚斯所作的龟背上的阿芙洛狄忒。安东尼不仅留下了签名和创作日期,还用希腊语留下了菲迪亚斯的名字。他的这一行为和学术文章中的引用文献来源的作用类似——通过签名了解艺术家,甚至根据文字信息探究作品背后更多的创作与背景信息。

《蹲坐的维纳斯》

安东尼·柯塞沃克

大理石,1.32 x 0.64 m,1686

《蹲坐的维纳斯》局部

二、自画像

“亚当,我把你创造出来,没有给你固定的位置这样你就可以想法让自己更舒适。你非天非地,既不会死亡也不会永生,这样你就有了仲裁的权力,按照你自己钟爱的方式进行自我塑造。”

——皮科·德拉·米兰多拉《论人的尊严》

文艺复兴运动挑战了神权的地位,人的价值得到肯定,后世的艺术作品不再只有神的形象,艺术家们也试图通过绘制自画像参与到人文主义文化发展中。

展览第二个部分“自画像”展出了让·富盖(Jean Fouquet)、安德里亚·索拉里奥(Andrea Solario)、丢勒(Albrecht Dürer)、伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、德拉克罗瓦(Eugène Delacroix)等自文艺复兴到浪漫主义时期艺术大师的八幅自画像,为我们了解当时艺术家的真实形象和绘画技巧提供出一种可能。

15世纪艺术家让·富盖是法国最早创作自画像的艺术家,1452年他创作的小型圆形装饰画像——《让·富盖自画像》(Autoportrait Jean Fouquet),本是用来装饰法兰西国王查理七世的司库官[3]埃蒂安纳·谢瓦利埃(Etienne Chevalier)在默伦(Melun)圣母院教堂上方的双联祭坛画[4]作品的框架,这幅早期自画像中展现出让·富盖绘画技巧的同时,也反映了艺术家意识的觉醒及自我价值的实现。

《让·富盖自画像》

让·富盖

镀金铜制品,0.09m,约1452

一些艺术家并不愿简单地绘制自己执笔绘画那样动作刻板的自画像,而会巧妙地把自己化成日常绘制的宗教题材的绘画中的历史人物出现。

意大利文艺复兴盛期艺术家安德里亚·索拉里奥应红衣主教乔治·安布瓦兹(Georges 1er d’Amboise)之邀[5],绘制了《施洗者圣约翰的头颅》(Tête de saint Jean-Baptiste)。画中,圣约翰的头颅安祥地摆放在一个托盘中,我们可以在盘子的边缘看到反射出圣约翰耳垂的倒影。圣约翰因直言指出希律王的罪行而被希律王之妻陷害砍头,画家也运用绘画这种方式表达对先知的敬畏,并表明自己对于未知且危险的前程无畏的信念。画家用人们几乎看不到的笔触,在画的右下方写下了“安德里亚·索拉里奥作于1507年”。在同一年画家去往法国,将这幅作品交给他未来的赞助人以表崇敬之情。

《施洗者圣约翰的头颅》

安德里亚·索拉里奥

木板上布画,0.57 x 0.54 m,1507

德国文艺复兴巨匠丢勒自13岁的时候就开始尝试绘制自画像一生中绘制过多幅自画像,从中我们可以清晰地看出丢勒逐渐变得随心应手,越发关注自身的仪态与作品的张力而非传统的构图与写实手法。

此次展出了丢勒在22岁绘制的《艺术家持蓟草肖像》(Portrait de l’artiste tenant un chardon)。作品中艺术家拿着一小束蓟草,蓟代表着对爱情的忠贞和对宗教的虔诚。画中的丢勒衣着讲究,眼神饱含热情,人们猜测这是他为自己订婚所画的自画像。艺术家的自画像帮助我们揣度艺术家形象的同时,也成为后人掌握艺术家生前大大小小事迹的重要文献。

《艺术家持蓟肖像》

阿尔布雷希特·丢勒

布面油画,0.72x 0.69 m,1493

法国浪漫主义画家德拉克罗瓦少有自画像,但此展出的油画《穿绿色背心的自画像》(Autoportrait dit au gilet vert),画中所有和绘画艺术相关的工具都消失了,我们看不到画架、调色盘、画笔等物件,只存在“人”这一概念,这更体现出自文艺复兴以来以人为本的概念传播地越来越广。

泰奥菲尔·戈蒂耶(Théophile Gautier)于1864年在《环球箴言报》中提到德拉克罗瓦是一个优雅而虚弱的年轻人,有着异国情调,颇有印度王公贵族的风度,他知道如何以斯文温柔的微笑来遮掩看似凶狠的面庞。沙龙中人们都说:“这样一个迷人的人去作画真的是可惜了!”——一位性格复杂且令人难以捉摸的画家形象跃然纸上。这些中肯生动的评价与画面上画家的形象相映成趣,共同构成了我们对于德拉克罗瓦其人、其作的了解。

《穿绿色背心的自画像》

欧仁-德拉克罗瓦

油画,0.88 x 0.77m,1837

三、艺术家的生活

“我已经把你画成过牧羊人帕里斯了,穿着一身精美的用金盏花制成的甲胄,配备着讲究的长矛,穿着猎装,以沉重的荷花为王冠。你在希腊村庄里的池塘旁弯下腰,在银光闪闪的池塘里映出你的脸庞。这些都是艺术可以企及的,一切都无限接近于不自知的理想化场景。我在想如果有一天,我给你画一幅绝美的画像,就像你现在这样,没有穿着过去的衣着而是穿着你的衣服。这个主题到底是现实主义的,还是简单的只是你人格的一种表达呢?

——王尔德《道利·格雷的画像》

在公元前,艺术家的形象于个人生活都是神秘的,笼罩在历史烟雾之中,以工匠的身份混迹在人群之中。直到公元前5至4世纪,希腊画家宙克西斯和阿佩莱斯和雕塑家菲迪亚斯和普拉克西特列斯等通过制作出精美的艺术品在城邦中获得认可和声望。公元1世纪的罗马博物学者老普林尼(Gaius Plinius Secundus)在其《自然史》中也表明作品的伟大归功于艺术家的品位,艺术家的成绩再次得到认可。

意大利画家和艺术史学家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)于1550年在佛罗伦萨采用了传记式的手法叙述了从契马布埃到米开朗基罗的最优秀的建筑师、画家和雕塑家们的生平,艺术家们得到了重视,这个群体也逐渐走入大众的视野。文艺复兴时期艺术家的生活就像他们杰出的古代前辈一样反过来又成为了沉思和模仿的典范。

第三个展厅展出三幅描绘文艺复兴时期意大利艺术家生活的绘画作品,以及两件分别表现古希腊时期名媛芙里尼和希腊神话中的维纳斯与丘比特的雕塑。

文艺复兴时期“艺术”的定义十分宽泛,它涵盖了在现代人眼中被称之为“科学”的学科。《五位佛洛伦萨文艺复兴时期巨匠》(Cinq maîtres de la Renaissance florentine)就佐证了这一事实。画中描绘了五位弗洛伦萨的文艺复兴时期的巨匠,从左到右分别是欧洲绘画之父乔托,画家保罗·奥切洛,雕塑家多纳泰洛,数学家安东尼奥·马内蒂和建筑师布鲁内莱斯基。

这幅画作也让我们看到文艺复兴时期佛洛伦萨各领域人才辈出,小小的弗洛伦萨一个城市便有数位知名科学家与艺术家,我们不难想象在那个时代百家争鸣的文化氛围以及艺术家们多姿多彩的艺术生活。

《五位佛洛伦萨文艺复兴时期巨匠》

未知艺术家

木板油画,0.76 x 2.28 m,1500-1550

文艺复兴时期艺术家的生活状态难免令晚辈艺术家心驰神往。在雕塑家亚历山大.埃瓦利斯特·弗拉戈纳尔(Evariste Fragonard)的想象中,如果当年米开朗基罗在晚年没有眼盲,他就可以去国会大厦欣赏罗马闻名一时的雕塑《Belvédère的躯体》。

因此在弗拉戈纳尔创作的《眼盲的米开朗基罗到国会大厦去触摸Belvédère的躯体》(Plateau, Michel-Ange aveugle allant au Capitole toucher le Torse du Belvédère)中,画面上绘制的不仅仅是雕塑家用布满纹理的双手去触碰结实的大理石雕塑,更包含有一位19世纪初艺术家对于熠熠生辉、天才辈出时代的创造性想象。

《眼盲的米开朗基罗到国会大厦去触摸Belvédère的躯体》

亚历山大.埃瓦利斯特.弗拉戈纳尔

2 x 44 x 34 cm,1822

四、学院与沙龙

“但是这些原则又是什么呢?美难道是一种心血来潮的概念么?到底是否有永恒的不变的美呢?”

——狄德罗《1765年沙龙随笔》

1648年,在国王路易十四的钦准之下法兰西绘画雕塑学院成立,并着手收藏学院院士的作品。在传统的行会系统中,画家与雕塑家不仅被规整到同一个等级体系中进行收入分配,且行会的规章制度和实际上与艺术本身并无太大关系。学院的出现,作为一个全新艺术机构正响应了部分艺术家试图从行会中解放出来的愿望,它在提供人体模特和古典绘画教育的同时,也将绘画和雕塑提升到被称之为“自由艺术”的贵族艺术水平。

法兰西绘画雕塑学院从1737年到1848年定期在卢浮宫的方形大厅(Le salon carré)举办的院士作品展览别名“沙龙”,沙龙一方面反映了法国艺术家的创作,另一方面也成功促进了艺术批评的诞生并确保了艺术家的声望地位。在1793年,法国大革命废除法兰西绘画雕塑学院之后,沙龙继续受到刚刚创建的法兰西艺术院的指导,并向所有艺术家开放。相比于那些被展出的艺术家群体,“落选者”总是占据多数。1863年,落选者沙龙展应运而生,并对沙龙展展开了冲击。展览“学院与沙龙”展厅就为我们呈现了安东尼·柯塞沃克,费利西·福维创作的三座雕像以及11幅曾在沙龙中展出或与学院沙龙息息相关的作品。

法国学院与沙龙中不常见女艺术家的身影,但她们的作品却也不容忽视。在17到18世纪,有15名女性被学院接受,她们无法进行人体写生,便经常聚集在展览经由临摹他人的作品进入学院的教学体制。卢浮宫在这次展览中特意展出了多幅女性艺术家的作品抑或表达女艺术家形象的作品。

展厅正中央悬挂有女画家玛丽·吉耶曼·伯努瓦在1800年沙龙展出的《黑人妇女玛德琳》(Portrait d’une femme noire, Madeleine)。模特玛德琳是画家姐夫的侍女,雪白的长裙和年轻女子的肤色形成的鲜明对比十分引人入胜,女性艺术家打破桎梏绘制一位没有身份的黑人少女的行为令有女权艺术觉醒的后人们敬佩不已。

《黑人妇女玛德琳》

玛丽·吉耶曼·伯努瓦

1.07 x 0.90 m,1800

展览中不仅仅为我们呈现了女雕塑家费利西·福维与其弟弟伊波利特·富维所创作的雕塑作品《圣里帕拉塔》(Sainte Réparate),画家阿里·谢弗也曾为他的这位女雕塑家朋友绘制了一幅画像。

《圣里帕拉塔》中的主人公圣里帕拉塔是一位巴勒斯坦殉教的少女,也是抵御霍乱的守护神。而画作《雕塑家费利西·福维》成功地展现出费利西·福维这个独立女性的形象——她梳着短发,身着男式高领衫,眼神坚定。这两件作品在相互映衬中,让我们得以从作品内外这两个维度,接近一位生活、创作于19世纪中期的女性雕塑家。

《圣里帕拉塔》(Sainte Réparate)

费利西·福维与伊波利特·富维

90 x 33 cm,1855

《雕塑家费利西·福维》

(Portrait de Félicie de Fauveau)

阿里·谢弗

木板油画,1.32 x 0.99 m,1829

法国皇室向来注重学院发展与每年度的沙龙评选。画家弗朗索瓦·约瑟夫·海姆在《查理十世在卢浮宫举办的1824年沙龙的艺术展览上颁奖》(Charles X distribuant des récompenses aux artistes exposants du salon de 1824 au Louvre, le 15 janvier 1825)便向我们展示了查理十世为雕塑家皮埃尔.卡特里耶(Pierre Carttelier)颁奖的瞬间。

法国文学家安东尼·贝浩德(Antony Béraud)曾在《法兰西艺术院年鉴》中对这幅画给予了极高的评价,认为这幅画如此准确地再现了1824年沙龙的原貌。

《查理十世在卢浮宫举办的1824年沙龙的艺术展览上颁奖》

弗朗索瓦.约瑟夫.海姆

2,09 x 2,86 m,1827

1855年之前,卢浮宫每年举办的沙龙十天展期中只有一天面向大众开放,这也驱使大众们不远万里只为一睹作品“真容”。1855年后沙龙进一步开放,民众也可以进行自由参观。

《沙龙四小时》展现的就是1847年前沙龙闭馆时的场景:保安人员张嘴喊叫着,试图尽快驱走公众,但是人们仍目不转睛地盯着作品,并没有任何离去的意思,画面中的场景十分形象有趣。而如今观众们再次站在金碧辉煌的卢浮宫中可以感受到在同一空间中的不同出境,曾经的闭塞拘束与现在的开明自在相映成趣。

纵观本次“艺术家的形象”展览,它并没有从艺术家的作品入手展开讨论,而是选取各个时期的艺术家并以“签名”、“自画像”、“艺术家的生活”、“学院与沙龙”四个主题进行切入,以此探讨社会与艺术之间相辅相成的关系。

《沙龙四小时》或《罗浮宫的闭馆》

(Quatre heures, au Salon, dit aussi Fermeture du Louvre)

弗朗索瓦·奥古斯丁·比阿尔

0.71 x 0.82 m,1847

文学与绘画雕塑等具象艺术互为素材,在不同的表达方式中进行尝试,作家将对艺术作品的理解以文字形式呈现,艺术家们也会用各种艺术方式将文学作品具像化。

波德莱尔在《恶之花》中《灯塔》一诗中对鲁本斯、达·芬奇(Leonardo da Vinci)、伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti)、皮埃尔.皮热(Pierre Paul Puget)、华托(Jean—A ntoine Watteau)、戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes)和德拉克罗瓦(Eugène Delacroix)八位著名画家的作品特点做出解读后又把这些艺术家比作灯塔,给予了这些艺术家们最高的评价。

通过展览上的雕塑与画作以及相对应讲座中策展人给每一板块安排的诗句中我们可以看出,艺术并非只有其作品拥有艺术价值,艺术家的生活方式,工作态度以及其作品衍生出的诗歌,评论都使得这份作品的魅力得到提升,运用多种角度观察作品也使得我们心中艺术家的形象更加立体生动。

这些诅咒,这些谴责,这些抱怨,

这陶醉,呼喊,哭泣,感恩赞美诗,

往复回荡在千百座迷宫中间,

如神圣的鸦片给了凡夫俗子;

这是千百个哨兵重复的呐喊,

是千百个喊话筒传递的命令,

是灯塔在千百座城堡上点燃,

是密林中迷路的猎人的呼应;

上帝,这确是我们所能给予的

关于我们的尊严的最好证明,

这是代代相传的热切的哭泣,

它刚消逝在悠悠永恒的边境!

——《灯塔》节选,波德莱尔

编译丨岳超

责编丨杨钟慧

图片|来源于卢浮宫博物馆官网

本文整合自卢浮宫博物馆官网

(https://petitegalerie.louvre.fr/)、Youtube视频

(https://www.youtube.com/watch?v=YPS5BT1ZO8I)及维基百科。

注:

[1]卢浮宫博物馆小画廊是在卢浮宫博物馆中心的一个向公众开放的起到文化艺术教育作用的临时展览区域,每年都会策划一场为期十个月的不同主题的展览,今年的《艺术家的形象》是该展厅作为卢浮宫艺术和文化教育空间,向公众开放后的第五次展览。

[2]阿比多斯是坐落于古埃及版图中心位置用来祭拜冥王奥西里斯的朝圣地。

[3]司库官(雅典人)原指掌管各希腊城邦缴纳的盟金的人,后引申为管理国库的公职人员。

[4]在18世纪末,默伦的双联祭坛画被拆解出售,左半部分的《法兰西国王查理七世的司库官埃蒂安纳·谢瓦利埃和圣司提反》现存于安特卫普皇家美术博物馆,右半部分的《圣母子》现藏于柏林画廊。

[5]这幅画可能是画家应红衣主教乔治·安布瓦兹(Georges 1er d’Amboise)所作,1507年他正好也去过米兰。