“我不认为自己是录像艺术家,我只是恰巧生活在20世纪里。”

——比尔·维奥拉(Bill Viola,1951-)

从20世纪中后期以来,随着数字摄像技术的发展,摄影摄像逐渐摆脱了昂贵胶片及操作复杂带来的创作局限;电视广播系统的普及,不断改变着人们获取信息的方式,形成一场信息媒介的革命。波普艺术、行为艺术、观念艺术等当代艺术希望突破艺术过往的边界,作为一种便于记录与传播的媒介形式,影像便自然而然地被引入艺术家的创作之中。

进入21世纪,摄影技术和网络的进一步发展,摄影及编辑技术的大众化,使得影像这一媒介形式几乎充斥我们的生活。艺术家在艺术创作中无可避免地接触到影像素材、利用它进行记录及创作,影像的美学特征甚至被扩展到其他形式的艺术创作之中。在这样的背景下,影像还是一种新兴的艺术形式吗?

展览现场

近期,于新世纪当代艺术基金会举办的展览“无独有偶:影像及其扩展场域”,将陈丹笛子、李然、王旭、杨福东、尉洪磊五位艺术家的绘画、雕塑等形式的创作与其影像创作并置于同一个展览现场。此时,影像不仅成为主要的艺术形式,还给予非影像作品或连续的创作逻辑、或延伸的欣赏体验、或独特的美学特征……与其他形式的艺术一起扩展出艺术家们表达自我的独立场域。

档案:连续的逻辑

影像最初始也最重要的作用之一便是能记录下事件连续的过程,借此,艺术家可以记录自己的构思及创作的过程,更完整地表达自我的观念与想法。在艺术家李然与王旭的创作之中,这种类似“档案”的影像作为独立的艺术作品出现的同时,也为艺术家的创作提供了一种连续的思考逻辑。

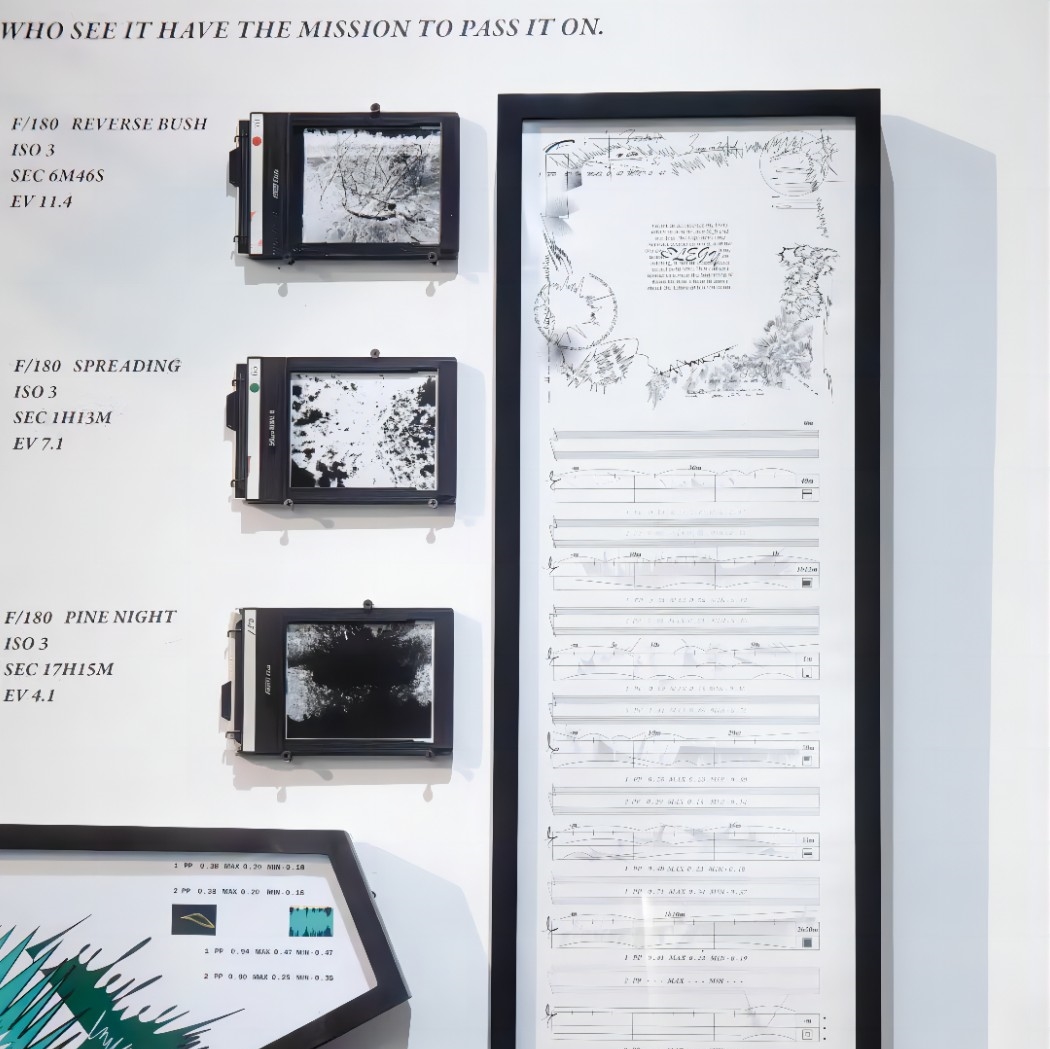

李然,《边抽象,边写实》双频道高清有声影像展出现场及截屏,黑白&彩色,4.0体声道,2019年

展览现场:李然搜集的影像资料

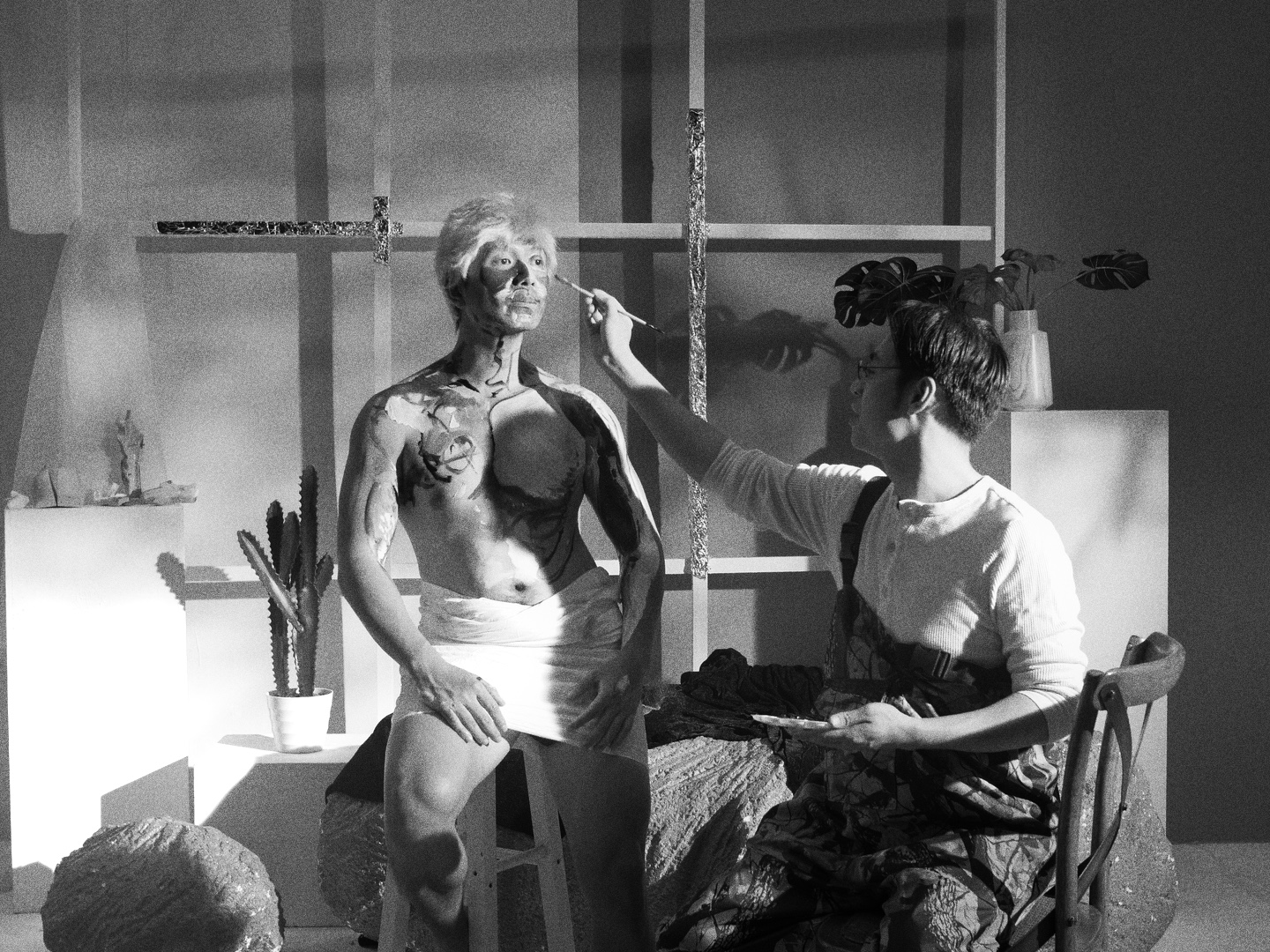

初入展览,我们便被邀请到置于荧幕里的“创作现场”,李然的作品《边抽象,边写实》以一种喜剧默片的方式表现了画家在创作时与模特因其妆容而起的争执,前者希望在模特脸上、身上画满色彩,模糊其真实的五官外貌特征,而后者却对此不以为然并激烈地反抗。在进行影像创作时,李然会搜集众多文献与档案资料作为参考。在对过去资料的搜集整理和研究中,李然发现对于绘画手段的焦虑其实长期存在于中国现代艺术发展进程中,特别是“抽象”与“写实”两种绘画方法之间的矛盾与冲突,这也就是《边抽象,边写实》中画家与模特争执的缘由。

李然,《密切接触》,2021年,布面油画,100 x 100cm,图片由艺术家和AIKE提供

李然,《同为拉撒路》,2020年,布面油画,120 x 120cm,图片由艺术家和AIKE提供

但在进行绘画创作的时候,李然会将影像写作与考据的方法置于一边,不需再参考任何的摄影图像。这并不是他创作方法的割裂,而是因为在绘画时影像创作的经验已留在他的记忆中。他的两幅油画作品《密切接触》和《同为拉撒路》,一幅灵感来源于艺术家好友的故事,另一幅则是对于圣经故事的想象与延伸,虽然题材内容截然不同,但却有着统一的艺术风格。这种风格来自于中国上个世纪三十年代讽刺漫画,画中人物都瘦骨嶙峋、面色惨白,看似无精打采、充满抑郁情绪;画面的内容构成也十分简洁,仅有最核心的人物而没有多余的背景描绘。

如果仅从绘画作品去讨论李然的艺术创作,我们难以发现他的艺术与中国艺术发展历史的紧密关系,难以发现他各种形式媒介的创作其实共同处于一条感受和经验不断累积的“连带效应”之中。在这条效应之中,影像作品不仅是李然表达的媒介,又作为他研究过程的档案,记录下他对过往图像素材的总结与思考,为理解他的绘画及各种形式的创作补充说明。

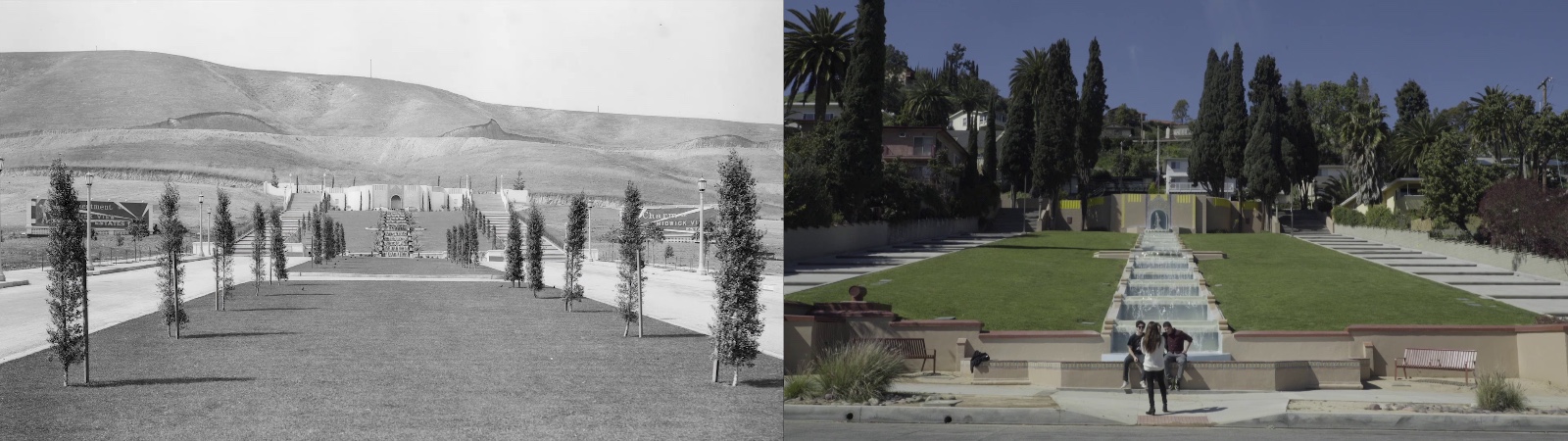

王旭,双屏录像《四季花园》展出现场及截屏,2019

走进一层内侧展厅,左边的展墙展示着王旭的双频录像作品《四季花园》以及他为此次展览特制的微缩的雅典娜雕塑。在《四季花园》中,影像的档案材料属性被更加凸显出来。影片以一种近似纪录片的方式展开,从艺术家雕塑“夏娃”的创作诞生地曲阳采石场的实景、到作品原计划展出地蒙特利尔公园市议会对于此雕塑的讨论现场,再到“夏娃”被拒绝后新雕塑“雅典娜”的诞生与展览,有着极强的叙事性与连贯的线索。但《四季花园》不求如纪录片一般客观清晰,它更像是从艺术家的角度对事件的回忆,带着艺术家对整个事件的个人理解与情绪,如王旭认为“夏娃”的受拒可能不是由于议会所言的 “夏娃”的形象不符合当地文化,而更有可能是因为它出自于中国采石加工场,被认定为进口的商品而非艺术品。

创作公共雕塑的经历,使艺术家王旭积累了“弃权”的创作经验,不得不屈服于集体的决策而放弃自我观念的表达。而在影像创作中,王旭可以明确地表达抵抗或其他情绪,解放个体的观念与情感。在《四季花园》中,不得不撤回雕塑“夏娃”便是一次妥协,新的雕塑“雅典娜”其实是王旭对此事件的回应。但若没有《四季花园》这个影像作品,这其中的缘由我们无从得知。所以,《四季花园》成为了呈现艺术家完整连续的创作逻辑的重要档案。

空间:延伸的体验

通过艺术家的编排,视频装置不仅能够在视觉上展现“动态”的图像,还能用视频声音带来听觉上的沉浸。这不仅意味着感官体验的延伸,还指涉了更加丰富、切实的心理感受。

![11尉洪磊,录像《[]#1》展出现场,彩色有声,循环播放,2018.jpg 11尉洪磊,录像《[]#1》展出现场,彩色有声,循环播放,2018.jpg](/Uploads/UEditor/image/202105/6375600440077148449912057.jpg)

尉洪磊,录像《[]#1》展出现场,彩色有声,循环播放,2018

![12(左)尉洪磊,录像《[]#2》展出现场,彩色有声,循环播放,2019 (右)尉洪磊,录像《[]#3》展出现场,彩色有声,循环播放,2019.jpg 12(左)尉洪磊,录像《[]#2》展出现场,彩色有声,循环播放,2019 (右)尉洪磊,录像《[]#3》展出现场,彩色有声,循环播放,2019.jpg](/Uploads/UEditor/image/202105/6375600443163183595207122.jpg)

左:尉洪磊,录像《[]#2》展出现场,彩色有声,循环播放,2019

右:尉洪磊,录像《[]#3》展出现场,彩色有声,循环播放,2019

![13尉洪磊,《[]#4》录像展出现场,彩色有声,循环播放,2021.jpg 13尉洪磊,《[]#4》录像展出现场,彩色有声,循环播放,2021.jpg](/Uploads/UEditor/image/202105/6375600446000976566842511.jpg)

尉洪磊,《[]#4》录像展出现场,彩色有声,循环播放,2021,图片由艺术家和天线空间提供

正对着《四季花园》,尉洪磊的影像作品《[]#1》、《[]#2》、《[]#3》、《[]#4》和雕塑作品《,#10》结合“静”与“动”两种形式,形成了一个截然不同的场域。四段影像作品时长仅几十秒,它们通过摆放在不同位置的四个屏幕循环播放。在视频中,狂风中摇摆的人、捶打面团的双手、不停啄米的鸡……与赛车、犀牛等毫无相关的视频连在一起。简单重复的动作伴随着清晰而富有节奏的声响在观众眼前轮番上演,这些生活中常见的场景,却在剪辑后显得戏谑、无厘头且记忆深刻。

尉洪磊,《,#10》整体及局部,2019,青铜,鲜花/铜,71x47x29 cm

而在这些视频的环绕下,一个银色外表的金属篮子被摆放在地上,篮子里鲜嫩的花朵围绕着金属头像,头像的眼睛与嘴巴都轻柔闭上,仿佛进入平稳的睡眠中,显得格外宁静,这是尉洪磊展出的雕塑作品《,#10》。通过艺术家的处理,“雕塑”的“静”与“影像”的“动”均被放大凸显出来。在同一空间场域内,两种艺术形式充分展现出它们的差异与对立属性,产生一种作品与作品、作品与观众间的反差和距离感。巨大的差异感在为观众带来更加丰富的感官体验之时,也在有意地引起观者自发的思考。

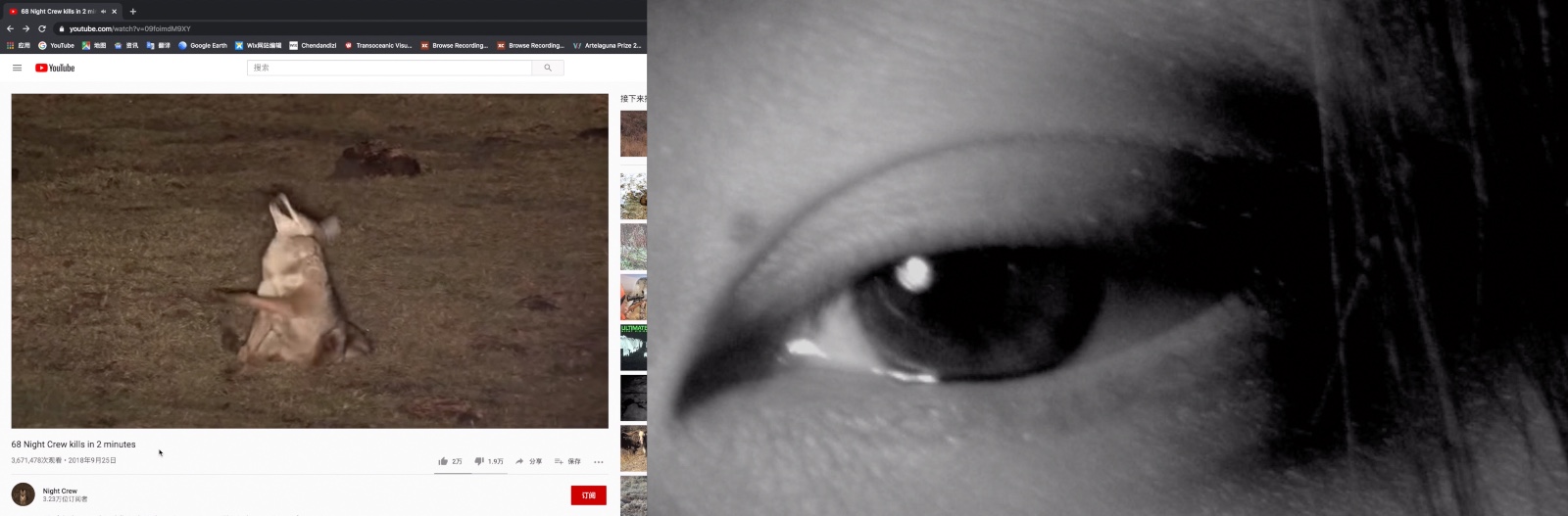

陈丹笛子,《今夜我醒着》双频录像展出现场及截屏,彩色有声,2021

陈丹笛子的影像作品《今夜我醒着》与摄像装置作品《情感的转化》被置于一层展厅的最里侧角落。前者由两个视频装置组成,主视频装置是投影在一块白色窗帘上的眨动大眼,随着眼睛的每一次眨动,旁侧小屏幕上的动物会猝然中枪倒下,并同时伴随着猛然的枪声与艺术家敲刻铜片的响声。在这种视觉、听觉的编辑处理之下,人类的目光似乎成了枪一般致命的武器,每一次注视都夺走了动物的生命。此时,人类就成为最危险的动物,呼应着那句视频下方的评论:“The most dangerous animal is you”。

陈丹笛子,《情感的转化》展览现场及局部,2020,马蹄铁、蹄钉、金属清漆、数码微喷

观者还没有走出猎杀视频所带来的冲击,便在在视频装置的左侧,看到了一堆马蹄铁钉和一幅脚踩马蹄铁钉尖端的摄影作品《情感的转化》。它从视觉上再次挑拨着观者的痛觉神经。但与这痛苦的第一感觉不匹配的是,作品中双脚的皮肤被铁钉戳进却没有流出血液。这种矛盾体现的是一种“情感的转化”,面对生活中的情感冲击,我们一开始会感到恐惧和伤痛,但在一次次的冲击下,我们会长出老茧一般的保护层并变得逐渐麻木。正如在一次次地看到动物被猎杀的场景后,艺术家的情感由恐惧逐渐变为麻木、甚至习以为常。

视觉、听觉上的沉浸体验让观者更加生动地体会到“情感转化”的发生过程;而静态的装置则给了观众更深入体会的空间,让这种感官的体验得以进入内心,成为深入人心的情感共鸣。这种动静结合的空间排布,既给了艺术家更多表达的可能性,也在延伸的体验中给了观众更深也更自由的理解。

特性:融合的边界

各类形式的艺术都有着其独特的美学特征,但这种特征并不是一成不变的。如历史悠久的绘画艺术在面临摄像的挑战时,艺术家们做出的立体主义、抽象、表现主义的各种尝试,拓宽着艺术的边界和美学特征。而影像艺术发展至今,片段的剪辑编排是它最常见的手法,动态、视听是它最为突出的特征,这种手法与特征是否可以用于其他的形式之中?影像本身又能否发展出其他的美学特征呢?

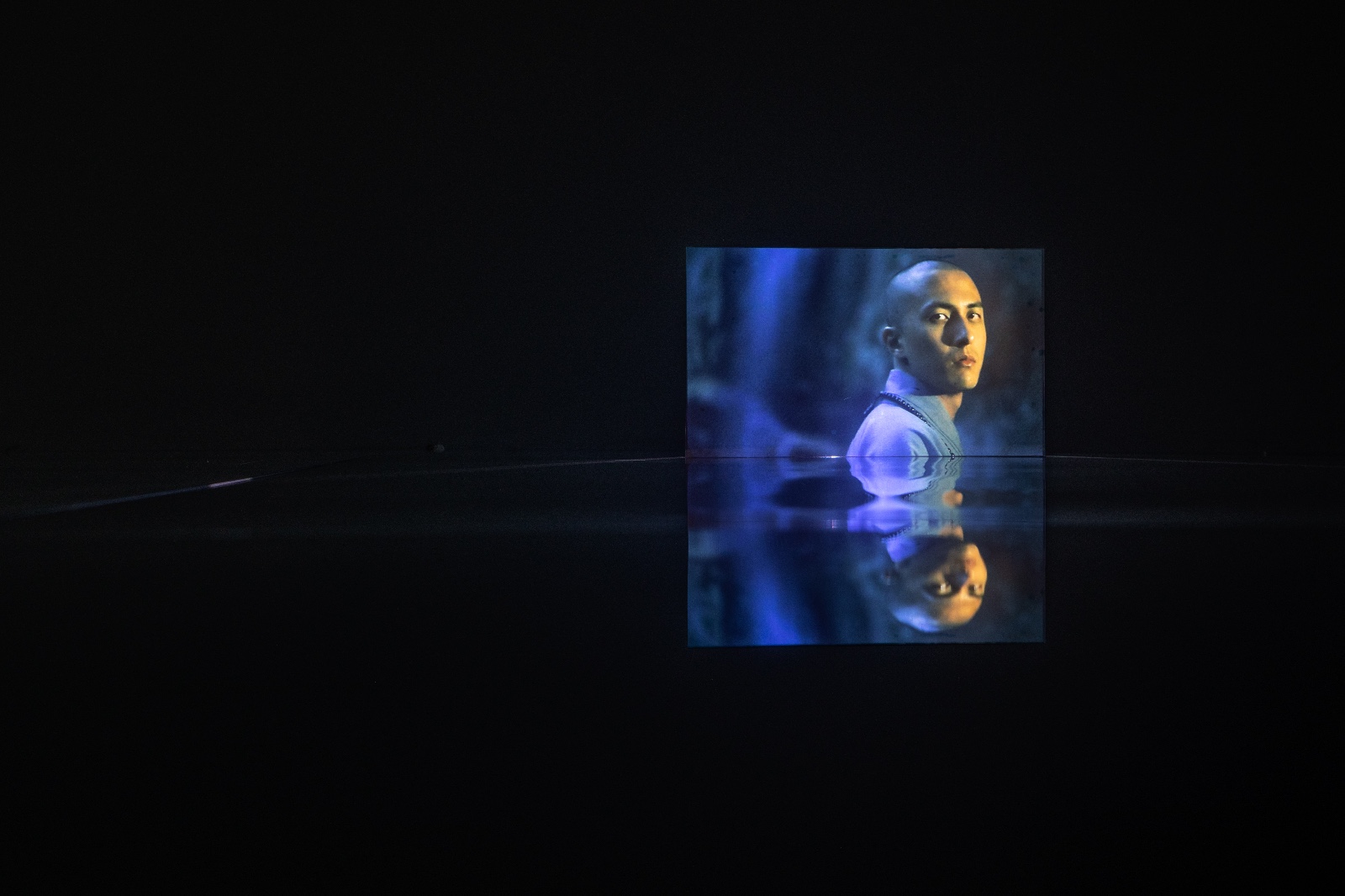

杨福东,《无限的山峰—是冰》展览现场及截屏,5屏彩色、黑白,无声视频,不锈钢镜面,2021

在展厅二层,单独放置着杨福东的影像装置作品《无限的山峰——是冰》。不锈钢镜面将整个地面化为反光的“冰面”,冰面上五屏影像展现着僧侣在天台山上日常生活的画面。大小各异的荧幕经过排列,在轮廓上就像是连绵的山群,它变换的倒影还闪烁在“冰面”之上。站在远处静静感受这件作品,不用仔细观察每个影片讲述的内容,便足以从它整体的造型排列之中 “意会”艺术家所言无限山峰的悠远。

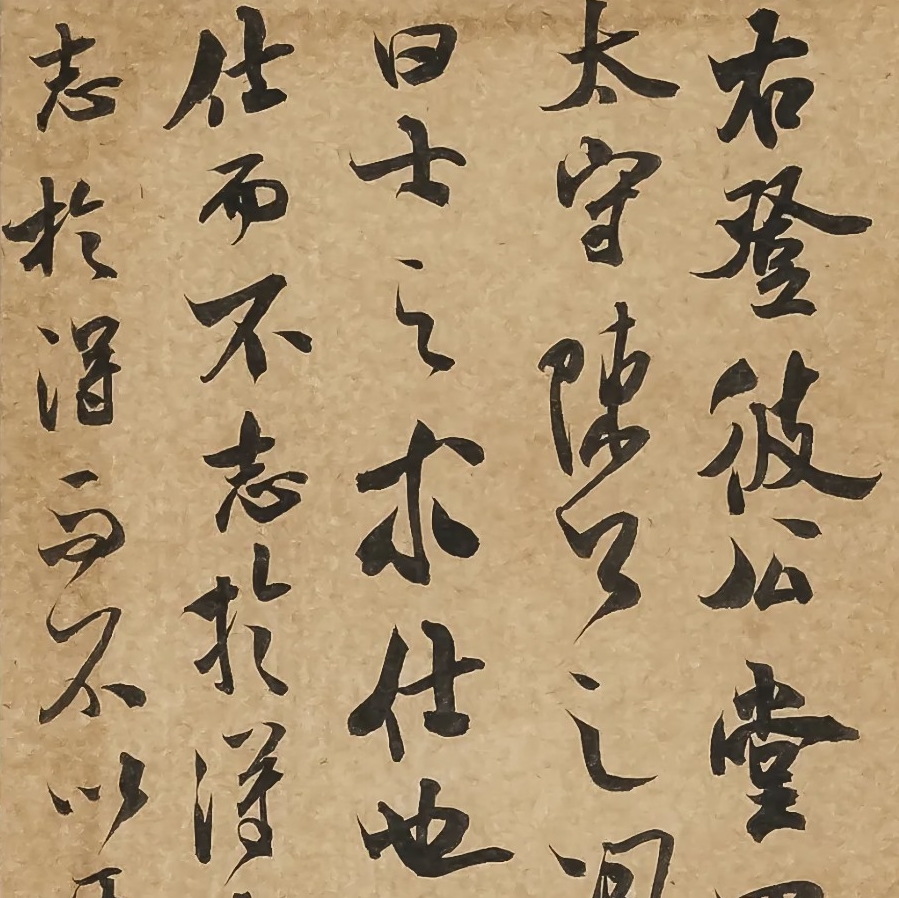

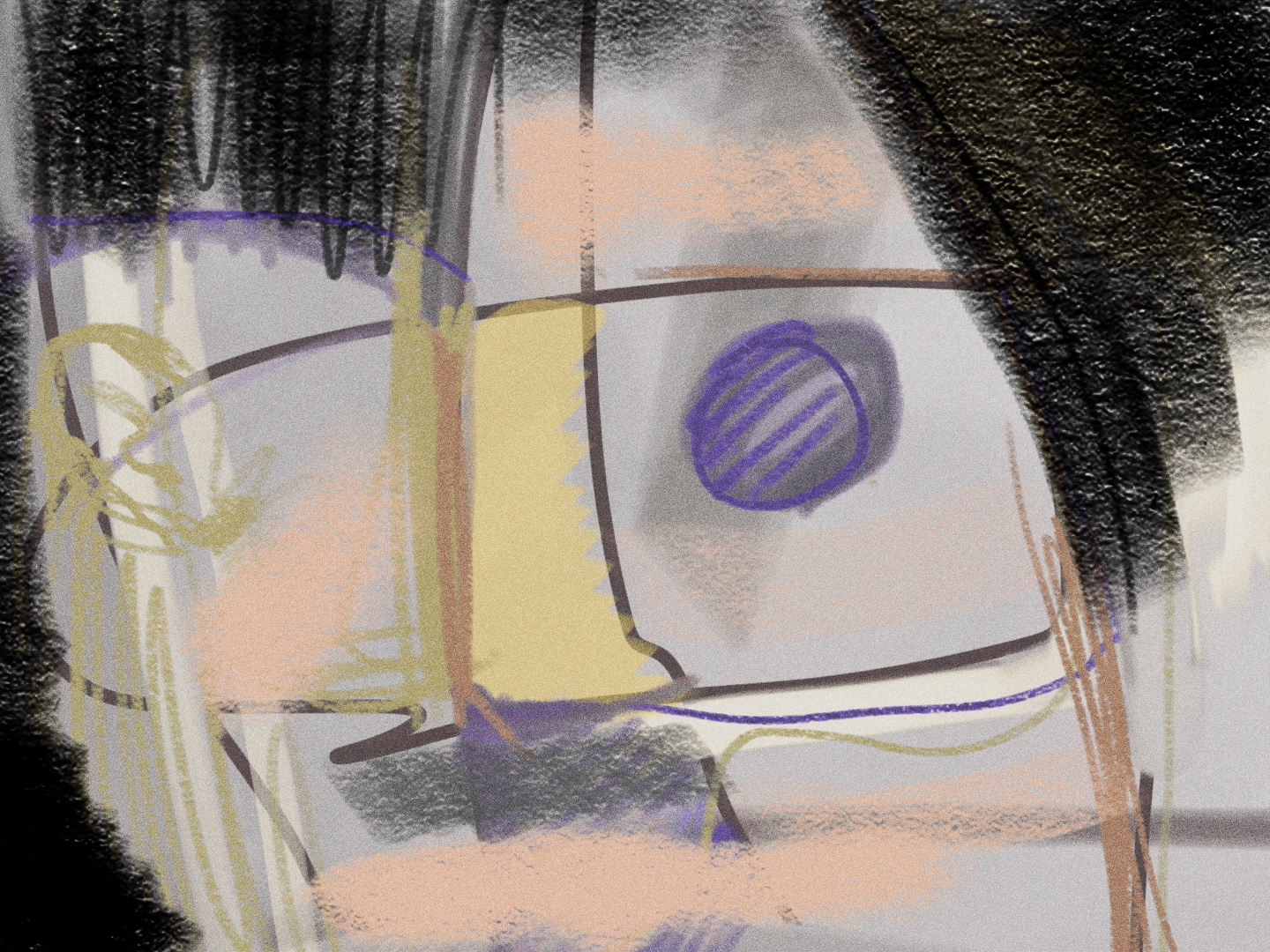

杨福东,《无限的山峰—是风 之四》,2021,木板、素描、丙烯、摄影

就在踏上二楼的楼梯处,《无限的山峰——是风之四》用一种三联画的方式将树林的黑白摄影、类似白描的素描、抽象的丙烯油画连接起来。三者虽然媒介、风格各不相同,但是当它们被组合在一起,便不禁引起我们的连续性思考。就像电影中蒙太奇的剪辑方式,引导性地将不同角度、时间的镜头连接起来,产生单个镜头所不具有的合成的整体意义,而这个意义可能作用于情节的描述、也可能是情感的表达等。三联画中的每一幅画面单看都各具其风格与意义,但将它们以蒙太奇的手法拼接于一起,则有了意义理解上的动态的连续。

在杨福东的作品中,动态的影像被赋予静止的形象意味,而静止的形象却被赋予动态的联想。艺术家尝试突破媒介形式的固有的特点属性,互相融合,形成新的叙事关系与审美体验。

展览现场

早期的影像艺术有意区分于大众文化和作为传播手段的影像,但如今影视媒介承载的内容及其媒介本身的特点,已经自然而然地融入当代社会的方方面面。对于在影像中成长的一代,影像作为一种新的媒介形式或载体的观念已被逐渐稀释,而更多地作为一种当下的语境包围环绕着艺术家们的生活,潜移默化地影响着他们的创作。

纵观此次展览,艺术家们或将影像作为档案记录下自己思考创作的故事过程、释放自己最个人真实的立场与情感;或利用对影像素材的编辑来加强自己观念的表达、延伸作品感官和心理体验;或直接将本是影像独有的手段与美学运用于其他形式的艺术创作之中,尝试达成独特的审美体验。他们对影像的使用,已经不再停留在单一艺术作品的形式,而将它融入到了自己的思考、研究、创作、记录、展示等各个过程中,利用影像形式丰富自己的表达却不被这种形式所束缚。

文丨王玉莹

图片除特殊标注外致谢主办方

参考文献:

[1] 《现代主义之后的艺术史》,(德)汉斯·贝尔廷著,苏伟译,卢迎华、苏伟评注,金城出版社,2013-12。

[2] 《当代艺术20讲》,马永建,湖南美术出版社,2018-04。

[3] “作为观念的影像 ——溯源20世纪60、70年代西方影像艺术之产生”,李笑男,中央美术学院博士论文,2009-06。

[4] 无独有偶:影像及其扩展场域,导览手册,新世纪当代艺术基金会。

无独有偶:影像及其扩展场域

Polyphonic Strategies:The Moving Image and its Expanded Fields2021.4.23-7.3

策展人:杨北辰

Curator: Yang Beichen

艺术家:陈丹笛子、李然、王旭、杨福东、尉洪磊

Artists: Chen Dandizi, Li Ran, Wang Xu, Yang Fudong, Yu Honglei

开放时间:周二-周六 11:00-17:00

Opening Hours: Tue.-Sat. 11:00-17:00

地址:北京市朝阳区798艺术区797东街A05号新世纪当代艺术基金会

Add: New Century Art Foundation ,No. A05, 797 East Road, 798 Art District, Beijing