“阅壤——月壤科研成果主题艺术展”宣传片,视频来源科艺万象

月壤是什么样的?和地球上的土壤有何区别?它可以培育植物吗?古往今来,人们对月亮充满了好奇。由月亮引申出的想象为人类文明留下了无数的诗歌、小说、电影、艺术……情感表达之余,人们更是展开了对月球理性和科学的探索。1969年,美国宇航员阿姆斯特朗(Neil Armstrong)踏上月球的一小步,为人类探月工程迈出一大步。2020 年 12 月 17 日,中国探月工程嫦娥五号返回器携带月球样品成功着陆地球,实现我国首次地外天体采样。以嫦娥五号带回的月壤样品为研究对象,2022年中秋月满之际,由中国科学院地质与地球物理研究所、中央美术学院实验艺术学院合作推出的“阅壤——月壤科研成果主题艺术展”开幕及线上科普美育对谈在中央美术学院校史馆西厅举办。

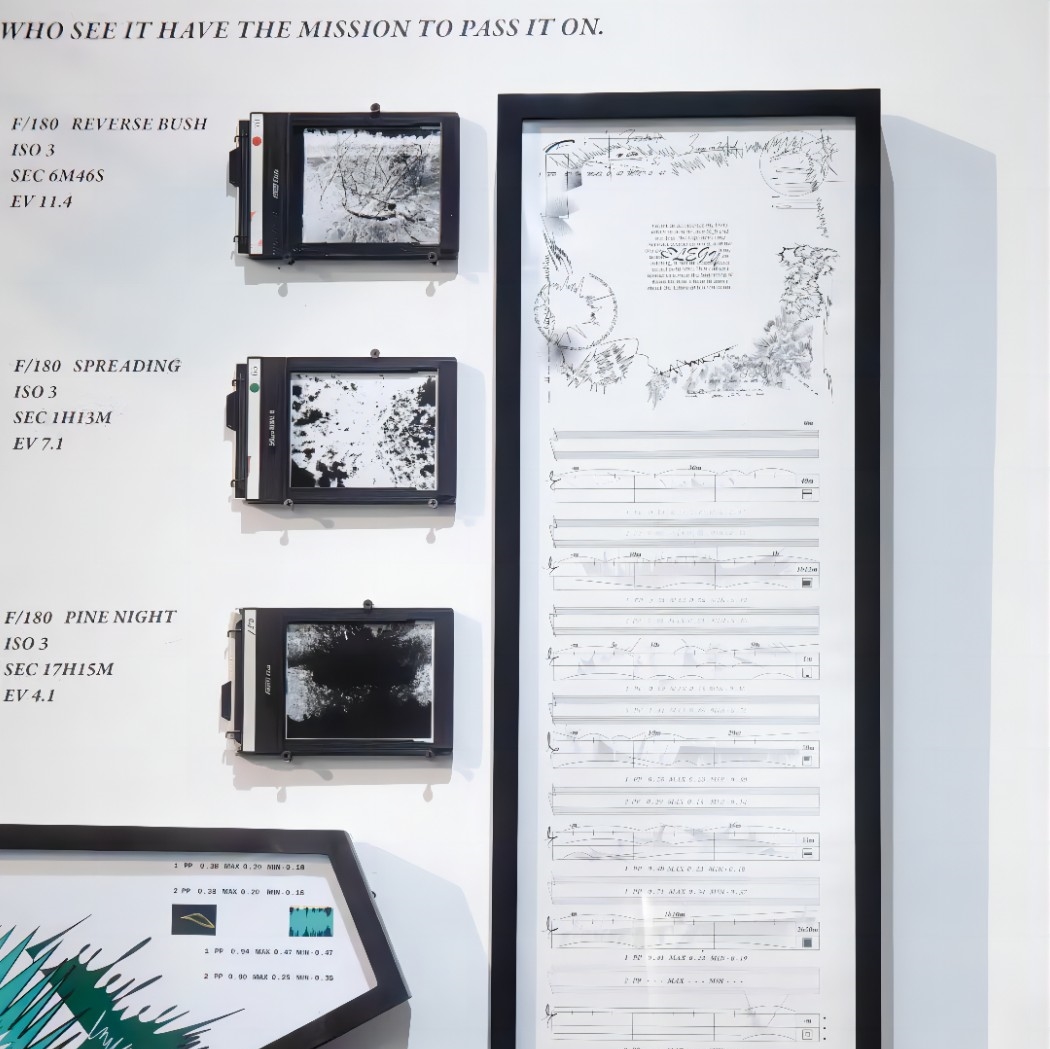

此次展览在筹备过程中提出了有别于以往的创作思路,科学家、艺术家、工程师组成了阅壤科研团队。一方面团队对月壤进行了多种技术的显微成像和数据融合,在国际顶级学术期刊上发表相关学术成果 ;另一方面基于各自所学,集思广益,共同创制,把展览本身当成大家共同的作品。以科学家研究月壤的实验步骤作为展陈逻辑,将具体的科研成果与科学原理,以显微摄影、AR、音视频、动画、装置、文献等多种形式呈现,展览力求内容既有严谨的知识性、互动的趣味性,更有美感的新体验。进而将前沿的科学内容借用艺术的思维让大众触手可及,带领观众进入人类探月史上最具清晰度和可读性的显微月壤颗粒图像,解读月球的诸种科学问题和文化现象,探究隐藏在月壤尘埃中的宇宙奥秘,正可谓“尽精微,致广大”。

展览现场

月壤是什么样的?

月壤是什么样的?我们能否借助现代科技手段一窥究竟?中国科学院地质与地球物理研究所研究员杨蔚在他的导览中,以一组总质量为53.865 毫克的146个月壤颗粒景深合成显微照片带我们走近月壤。

全家福(Family portrait)——CE5C0600YJFM00402中的146个“大颗粒” (The 146 “large particles” from CE5C0600YJFM00402)

样品号(Sample Name):CE5C0600YJFM00402, No. 000~ No. 145

总质量(Total Mass):53.865 毫克 (Milligram)

图像(Image Type):光学景深合成显微照片(Focus stacking micrograph)

拍摄(Photographer):阅壤科研团队(Lunar Soil research team)

不同于由水、大气和生物活动等影响下形成的地球土壤,月壤是月球表面长期遭受陨石和粒子轰击而成,也是月表风化层中的细粒(小于1厘米的颗粒)部分,几乎覆盖了整个月球表面。这组全家福是自嫦娥五号带回的1500毫克月壤样本(CE5C0600YJFM00402)中挑选出的最大的146颗,包含40个玄武岩、36个角砾岩、32个玻璃、37个黏结物和1个橄榄石,是迄今为止月壤颗粒最清晰、最具可读性的光学显微照片。月壤处于固体月球和宇宙空间的实际边界,可以为理解月球及其所处的空间环境提供关键信息。

嫦娥五号月壤样品(CE5C0600YJFM00402)的微米CT扫描

嫦娥五号月壤样品分为铲取样(CE5C)和钻取样(CE5Z)两类。此次展出的月壤样本(CE5C0600YJFM00402)为铲取样,它于2022年1月14日被装在一个内径约16毫米的石英玻璃瓶中,发放给中国科学院地质与地球物理研究所开展为期1年的科学研究。在获得样品的当天,研究团队对其进行了微米CT扫描。与医院CT的原理类似,微米CT是一种利用X射线逐层观察样品内部的三维成像技术,它可以在更小的尺度获得更高的分辨率。展览中的“满月(Full Moon)”微米CT扫描视频,是从上至下逐层播放石英玻璃瓶中样品的横切面,全面立体地呈现了月壤的组成。观众不仅能了解月壤颗粒的大小和形状,而且能通过明暗的差异可以识别出不同密度的物质,如:亮白的钛铁矿,浅灰的辉石,深灰的长石。

嫦娥五号月壤颗粒三维重建视频(黏结物颗粒,编号:047)

嫦娥五号月壤颗粒三维重建视频(角砾岩颗粒,编号:010)

嫦娥五号月壤颗粒三维重建视频(玄武岩颗粒,编号:137)

我们可以从取自样本(CE5C0600YJFM00402)的7件颗粒——3件玻璃碎片、2件黏结物,1件角砾岩,1件玄武岩颗粒,进一步了解和认识月壤样本。其中3件玻璃碎片颜色分别呈现为灰绿色、灰褐色、褐色,形状也各有不同。玻璃是月壤中的常见组分,它形成于高温熔融的月球岩石或土壤的突然冷却淬火。有些玻璃是火山成因,来源于火山喷发的岩浆,另一些是撞击成因,形成于陨石撞击产生的高温熔融。此次展出的样本玻璃碎片形成于陨石撞击。

黏结物则是较小的月壤颗粒(矿物、玻璃和更早形成的黏结物)的集合体,通过冲击熔融玻璃粘合在一起,呈现出千姿百态,常常含有空洞,如奇石一般。它在月壤中占很高的比例,平均约为25-30%。由于微陨石撞击月壤会持续形成黏结物,因此,月壤中的黏结物含量会随暴露时间而增加。它形成于微陨石撞击月表风化层产生的熔融和混合,是无大气天体土壤中所特有的物质。受到地球大气的保护,微陨石只能以较慢的速度落到地球表面,所以地球上没有发现黏结物。

大部分月球返回的岩石样品是角砾岩。它同样形成于陨石撞击作用,是月球表面持续遭受陨石撞击的又一例证。角砾岩主要由矿物和岩石的角砾构成,含有较少的玻璃和空洞。角砾分散在一些更细粒的物质中,可能来自某一种单一岩石,也可能来自早期的角砾岩,冲击玻璃等多种撞击产物类型。

玄武岩是一种火山熔岩,来自于月球内部(100-400公里)的熔融,由于浮力作用喷发至月球表面。它是月海的主要岩石类型,主要由长石、辉石、橄榄石、钛铁矿等矿物组成。嫦娥五号月球样品的首批研究成果主要来自于这些玄武岩颗粒,这是迄今为止人类采集到的最年轻的月海玄武岩。研究表明20亿年前的月球仍然保持着活力,并非像我们今天所看到的那样一片死寂,这些玄武岩就形成于那时候的一次月球火山活动。对于这些玄武岩的研究,将帮助我们进一步理解月球热-化学演化历史。

月壤颗粒的扫描电子显微镜背散射全景照片

样品号(Sample Name):CE5C0600YJFM00402, 008

类型(Particle Type):玄武岩(Basalt)

重量(Weight):0.160 毫克

图像(Image Type):扫描电子显微镜背散射(Back-scatter electron)

拍摄(Photographer):阅壤科研团队(Lunar Soil research team)

如何看清月壤颗粒的内部样貌?借助电子显微镜观察样品的横截面,利用电子束扫描样品,并接收从样品上散射的电子,我们可以看到样品横截面的内部结构,这就是背散射图像。尽管电子显微镜可以很容易获得放大万倍的图像,但是这种高放大倍数只能看到局部。为了尽可能地兼顾放大倍数和颗粒全貌,研究团队对单个月壤颗粒进行了64至400张放大2000倍的背散射成像,然后拼接成一幅背散射全景照片,图像中的明暗反映的是该位置元素原子序数的高低。这件扫描电子显微镜背散射全景照片既呈现了月壤的整体结构,也展示了其内部细节。

月壤颗粒的正交偏光显微照片

样品号(Sample Name):CE5C0600YJFM00402, 008

类型(Particle Type):玄武岩(Basalt)

重量(Weight):0.160 毫克

图像(Image Type):正交偏光显微(Cross-polarized micrographs)

拍摄(Photographer):阅壤科研团队(Lunar Soil research team)

月亮的世界有色彩吗?如果有,又有哪些色彩呢?月壤在偏光显微镜下呈现出的是一片色彩斑斓的世界。若想看到这片彩色世界,需要先将月壤颗粒制备成约30微米厚的薄片。对于微细的月壤颗粒而言,这并非易事。此次展出的首套嫦娥五号月壤颗粒正交偏光下的显微照片。不透明的针状钛铁矿和非晶质的玻璃,呈现为暗黑。而其它主要矿物,如:辉石、长石和橄榄石,则争相展示着各自的艳丽。白光由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不同波长单色光组成,在干涉的作用下,长石呈现出淡雅的灰,辉石为明亮的黄和蓝,橄榄石干涉色最为艳丽和多变。不同类型的颗粒呈现出不同的美感,随着角度的变换,长石会出现颜色分明的聚片双晶;黏结物和玻璃中零星的细小矿物碎屑,时明时暗,如繁星点点;角砾岩和玄武岩五彩缤纷,则如哥特式花窗。

每颗月壤都是一个完全不同的世界,展现了其独特的外形和内涵。不同类型的颗粒具有不同的结构,白色的钛铁矿,浅灰的辉石,深灰的长石,黑黑的空洞,不同的大小,不同的形状,不同的排布……形成千变万化的组合,正可谓“一尘一世界”。

Plants cultivated in simulated lunar soil

中文名:矾根(拉丁学名:Heuchera)

界:植物界( Plantae)

门:被子植物 (Angiospermae)

中文名:月季花(拉丁学名:Rosa Chinensis Jacq)

界:植物界(Plantae)

门:被子植物 ( Angiospermae)

月壤可以培育植物吗?目前的探月活动未曾在月球发现生命的痕迹,但这并不能阻止实验研究的探索。在展厅一侧布置的展台上,陈列着多株由低钛玄武质模拟月壤样品(CLRS-1A)培植的矾根和月季幼苗。该样品由中国科学院地球化学研究所研制,以长白山玄武岩火山渣为原料,制备成粒度与 Apollo 月壤相似的模拟月壤。矿物组成以基性火山玻璃为主,并含有橄榄石、斜长石、辉石和少量钛铁矿,化学成分与低钛玄武岩月壤相似。

科普与美育的融合

科学与艺术两个看似迥异的领域,自古希腊罗马时期开始同源发展。历史上的月球观测成果在很大程度上正是通过艺术的途径予以记录,而科学家也希望自己的科研成果能以艺术化的方式呈现和传播。不少科学家正是在科研过程中展现了自己非凡的艺术才干,而艺术家也经常受科学家邀请参与到月球观测成果的绘制工作。实际上,这样的传统流传至今,特别计算机时代带来了科学成果艺术化呈现的更多可能。由中央美术学院教师王沂带来的导览,主要介绍了艺术家们对月壤样本(CE5C0600YJFM00402)研究过程展开的观察记录,他们在对科研数据与结果进行艺术呈现的同时,也开展了基于月壤的科技艺术研究、创作与美育普及。

《月上踏浪》

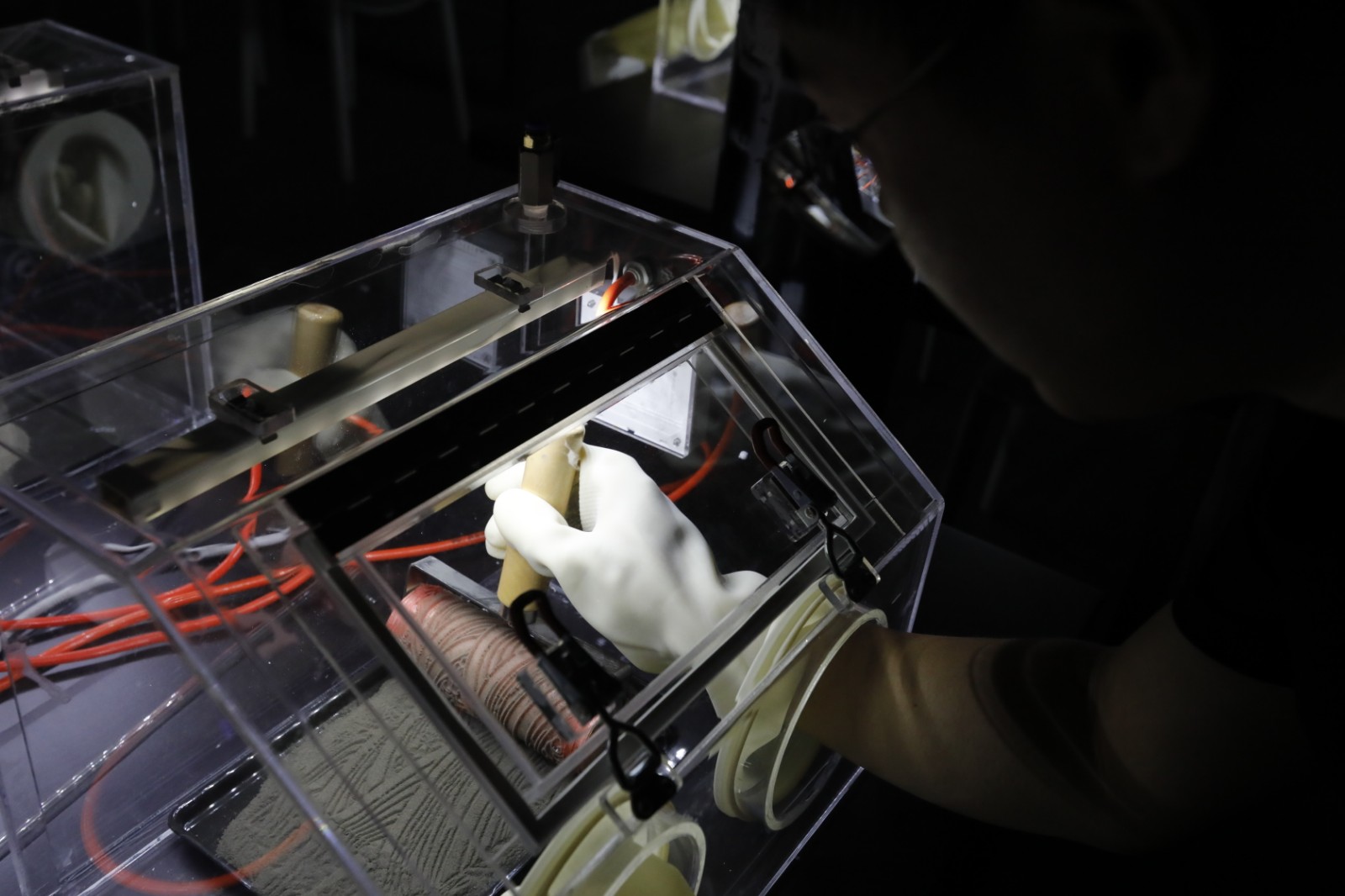

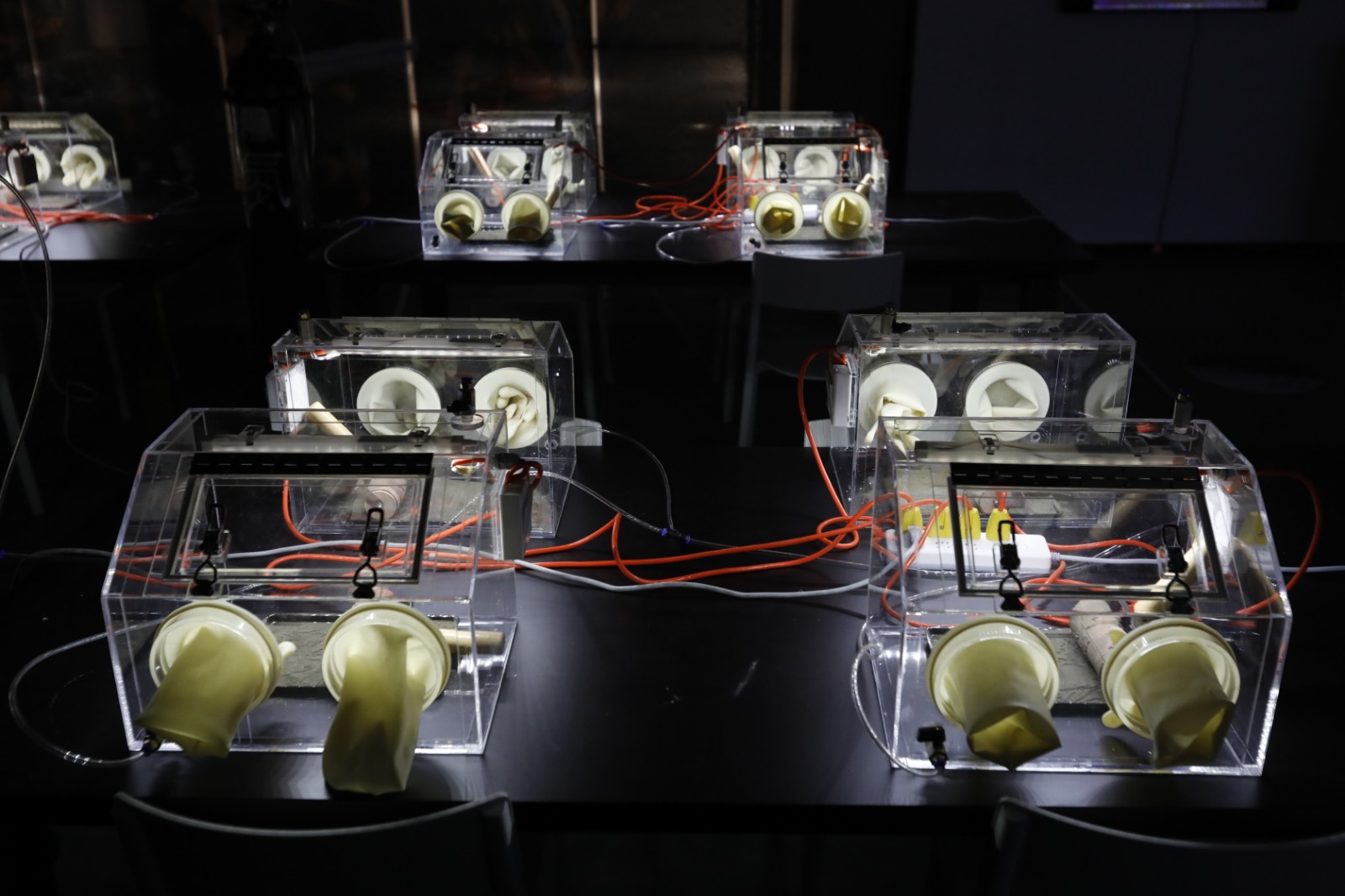

氮气手套箱装置、模拟月壤、浪纹滚轮

装置

尺寸可变

2022年

月壤在被带回地球后,如何保存?月壤因为长期存在于月面真空中,如果直接暴露在空气中,它很容易被氧化或蚀变。因此,科学家通常使用真空罐或手套箱来保存月壤样品,从而避免空气中的水蒸汽或氧气接触月壤。在展厅中阅壤科研团队创作的装置作品《月上映浪》,还原了科学家研究月壤的工作场景,却置换了它的科研内容。众所周知,月球与潮汐变换有着密切的关联。而潮汐形成的海浪也刺激着我们的视觉感受,以至于我们的古人不断将这种转瞬即逝的自然物象借助质朴的线条语言表达出来,于是乎积淀形成了诸如涡旋纹、波形波纹、浪形波纹、垂幛式波纹、鹰爪浪纹,扇形纹、环圈纹、随形纹等中国传统绘画语言,同时在此基础上还延展形成了“落花流水”、“海水江崖”等极具中国美学特征的工艺美术图案。这里的十六个手套箱中对应了十六朵不同类型浪花,当我们看到这些丰富多彩的纹样,怎能说这不是一种对月亮的描摹呢?这是浪花的语言,也是月亮的语言。看似科学研究的场景,成为了艺术体验的现场。

《万人摄月》是一个还在不断生成的作品。它是由征集到的全球天文爱好者和摄影爱好者的摄月作品制作而成,记录了这些拍摄者眼中的月亮百态——月芽、满月、残月、超级月亮、月食……这些月亮图像可以统称为月相。月相是从地球上看月球直接被阳光照射的部分的形状,可以用新月、眉月、上弦月、盈凸月、满月、亏凸月、下弦月、残月等术语来描述。随着月球围绕地球和地球围绕太阳的轨道位置的变化,月相在一个朔望月(约 29.53 天)内逐渐变化。而伴随着这些月相频闪的同时,一系列关于月球的历史信息也在不断跳动出来,涵盖政治、文艺、科技、宗教等不同的领域,用不同的知识视角描摹共同的月亮。

《月秤》

秤、模拟月壤、月球等比模型、羽毛、脚印

物体剧场

尺寸可变

2022年

原始方案构思:邱志杰

成品延伸制作:阅壤科研团队

由艺术家邱志杰构思,阅壤科研团队制作的《月秤》,缘起于伽利略的自由落体实验——任何物体在定律相同高度做自由落体运动时,下落时间相同。1969年,美国宇航员阿姆斯特朗和斯科特借着步梯登上月球后,同时释放一片羽毛和一把锤子,两件物体在真空环境下同时落地,完成了对伽利略实验的致敬。这件以秤、模拟月壤、月球等比模型、羽毛和脚印做出的“物体剧场”,是同时致敬伽利略实验和阿姆斯特朗登月。从伽利略的假说到登月释放的羽毛,月球成为衡量人类技术进步的秤砣。

《星的方向》

建盏陶瓷材料 月陨石 ( Leayoune 002)

直径30cm的圆形盘,共7件

陈明强

2022年

艺术家陈明强从观察嫦娥五号带回的月壤样品的显微图像时,找到一种似曾相识的感觉。他曾在家乡的非物质文化遗产建阳建盏中看到不同形状闪闪发光的晶体和肌理,就像一颗神秘的“小星星”。于是他利用建盏陶瓷泥料模仿月球表面的肌理,并在建盏釉料中加入少量月球陨石矿物,再利用建盏的非遗烧制技巧,烧制出与众不同的釉面肌理效果。这件命名为《星的方向》,以烧制的7个圆盘组成北斗七星的形状,呈现月亮从“朔”到“望”,再到“晦”过程中的七个片段,同时表达人们对月球的探索循环向前,又充满不确定性。

《周而复始》

机械臂、沙漏、模拟月壤

尺寸可变

阅壤科研团队用机械臂、沙漏、模拟月壤创作的《周而复始》,是一件随着展览还在不断推进的创作,由模拟月壤制作而成的沙漏每间隔10分钟就会被旋转一次,机械臂看似是在摆弄沙漏其实是在调整它的落沙时速,尽可能保证时间的一致。人类祖先通过观察月相来衡量自己所处的这个世界,以至于“月”成为了我们时间的刻度。人们根据月的变化来调节着自己的生产与生活,周而复始。

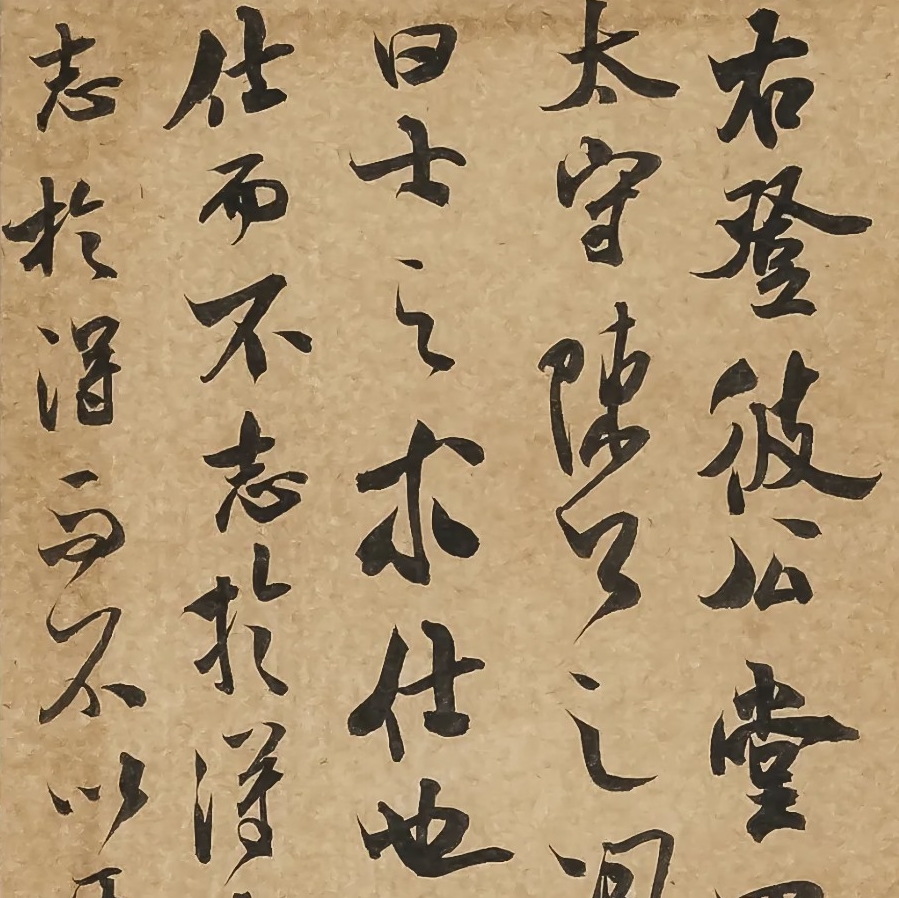

美育室

值得一提的是,本次展览特别设立了科普室和美育室。科普室以影像艺术的方式进行科普影像的展陈,包括中外一系列有关月球探索的科普纪录片,以及中国、美国、前苏联在探月过程中形成的观测影像及科教电影。美育室除展示已有成果外,还准备了大量与月球主题相关的画册、立体书、诗歌、复刻版画等读物和展品供观众阅读体验,同时系统梳理和展示了有关月球科研图像的发展脉络。展览期间,科普室将邀请国家航天局、中国科学院相关科研机构的专家学者围绕月球及行星科学展开系列讲座。而在美育室将举办一系列月球及行星主题的美育公教活动。

导览结束后,邱志杰、魏勇、陈晔、杨蔚、邱思遥等老师结合观展体验展开了对谈。大家以伽利略的月相素描作为讨论缘起,细谈历史上科学家的艺术创作与艺术家的科学发现,并从行星科学与科技艺术两个不同的学科视角,分析各自领域的工作方法和思维方法在彼此学科研究上的共通性,同时延展到如何在更为宽广的社会空间共建“科普美育”这一全新的学理概念。

据悉,活动当天的抖音平台全网直播,在线观众高达400余万人。

图文、视频/主办方

编/杨钟慧

部分图片/李迪