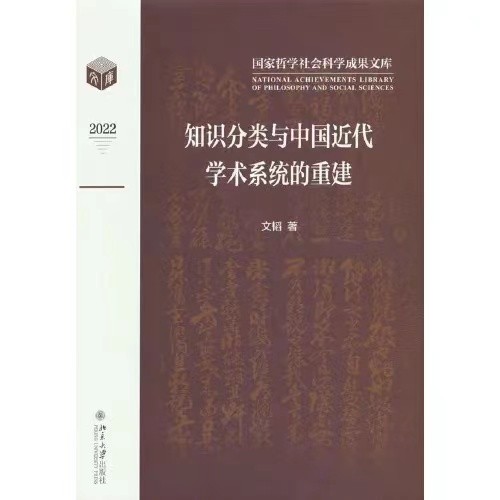

【书籍信息】

作者:文韬

出版社:北京大学出版社

出版年:2023-6

装帧:精装

ISBN:9787301339312

【内容简介】

《知识分类与中国近代学术系统的重建》探讨了近代中国如何参照西学,重新类分学术,从而建立新的系统,奠定今天的学术发展格局。这个过程既推动了中国学术融入世界,也改变了系统逻辑和传统思维。

知识分类是一个切入点,于上透视西方文明如何在“物之序”的层面冲击并改造固有学术,把现代学科看成须在后殖民意义上予以检省的文化冲击的结果;于下把学科概念、学术范畴、科目关系、系统结构、知识形态等分散的关节点,整合成由点到面、由外及内的网络联动体系,深入细部的同时总揽全局。

对知识纲目、系统结构、学术理念变化与重组的研究,展现了单一学科史难以传达的学术路径和知识全景图的改易,有助于深入把握近代学术乃至中国社会的转型与再造,有利于重新检省国人对西学的理解与接受,推动今后的学术发展与文明对话——既包括中西文化的平等交流、古代传统与近代发明的现代传统之间的沟通,也包括各学科的横向贯通与良性互动。

【作者简介】

文韬,中央美术学院人文学院教授。北京大学中文系先秦两汉文学硕士、中西比较文学博士,2015—2016年英国牛津大学访问学者。研究涉及中国思想史、古代文学、近代中西文化交流、艺术理论与观念等领域。已出版译著2部、史料长编1部。在学术核心期刊发表《从“以文存园”到“纸上造园”》《儒家器物观与中国传统艺术造型》《雅俗与正变之间的“艺术”范畴》等论文十余篇。完成国家科研和出版项目3项。

【目录】

导 论 为什么是分类

一 福柯的寓言

二 交叠的“知识型”

三 分类即文明

四 跨文化与跨学科的必要

五 文化和社会理论的介入

六 研究简说

第一章 西学门类的认知次序与接受语境

第一节 半坛陈酒:天文算学的接受基础

第二节 “格致”之惑:物理与化学的接收分歧

第三节 险夷之间:政法泛滥的缘由

第四节 一池萍碎:实学的兴起及其后效

第五节 舍道求器:当西教遇上“磐石”

第六节 文化交流的主动与被动

第二章 科举与学堂:教育改制背后的社会转型第一节 制外西学:洋务学堂的教学实践

第二节 科举改革方案里的中西配比

第三节 国运转移与科举危机

第四节 普及教育与现代社会理念

第五节 专业教育和现代社会生产与再生产

第六节 新学科构架与中学的边缘化

第三章 整合西学知识地图的努力

第一节 明末清初的中式译书分类

第二节 清末西书类目的二次选择

第三节 西政类目的传统借鉴及其改造

第四节 西学全体的中式求索

第五节 图书馆里的西进运动

第四章 传统的发明:中学分类再归纳

第一节 “有用”中学的节取与归并

第二节 儒门分科的追寻与意义

第三节 “六艺”类学平议

第四节 “四部”分类何以成为问题

第五节 被淡忘的类书分类及其知识形态

第五章 范畴重组:中外古今之间的“艺术”

第一节 “艺术”语源及其使用语境

第二节 雅俗之辨与学术定位

第三节 源流正变与艺术定性

第四节 中西艺术范畴的叠加

第五节 艺术功能的离析与对接

第六节 中西艺术理念的混杂

第六章 重塑传统:类分文学与界别学术

第一节 日译名词与文学新类

第二节 文章分类与散文的现代转型

第三节 文章分类与文学再定位

第四节 从诗歌源流看系统改造

第五节 类目升降与重开格局

第六节 厘定学术及其水土流失

第七章 “整理国故”:国学重组与系统切换

第一节 中国文艺如何复兴

第二节 “科学方法”与“系统整理”

第三节 众学皆史的学术构架

第四节 专科建设与国学故去

第五节 截断众流与继往开来:国学定位的今与古

第六节 新知识谱系的中学碎片

第八章 他山之石:知识分类的有限性与相对性第一节 生物分类里的中西文化思维

第二节 西方分类学及其发展困境

第三节 科学的哲学拷问

第四节 人类学与社会学的分类讨论

第五节 近代学科分类体系的建立

第六节 知识、学术、学科的辨析与反思

余 论

主要参考书目

后 记

【试读章节】(节选自书中“导论”)

一

1920年,刚进入北京大学图书馆工作的顾颉刚,撰写了《重编中文书目的办法》和《图表编目意见书》。北大图书馆之前并非没有目录,但是顾颉刚认为传统的图书分类不科学:

旧时士夫之学,动称经史词章。此其所谓统系乃经籍之统系,非科学之统系也。惟其不明于科学之统系,故鄙视比较会合之事,以为浅人之见,各守其家学之壁垒而不肯察事物之会通。

经、史、词章的归纳方式,即以前通行的经史子集“四部”分类法,顾氏认为只是“经籍之统系”——范围太窄,不过是经师们兜圈圈的“家学”。既然现在“有科学之成法矣”,便应打破家学的壁垒,重建一个“科学之统系”。什么是科学的统系呢?在《重编中文书目的办法》里,他提出重编书目的三步法:先拆散丛书,与单本平行,一起做书目目录和著者目录;接着着手更细致的学派目录;最后编制分类目录。分类目录最终要中西“合目”,为的是“与西文书打通界限”。

因此,顾颉刚不承认固有的经史词章是学术的分类,是因为心中另有一套“科学之统系”。他意欲“用了学术史的分类来定书籍的分类”,其实是回应老师胡适的主张。在1919年的《新思潮的意义》里,胡适指出:

我们对于旧有的学术思想,积极的只有一个主张,——就是“整理国故”。整理就是从乱七八糟里面寻出一个条理脉络来;从无头无脑里面寻出一个前因后果来;从胡说谬解里面寻出一个真意义来;从武断迷信里面寻出一个真价值来。为什么要整理呢?因为古代的学术思想向来没有条理,没有头绪,没有系统,故第一步是条理系统的整理。

中国旧有学术乱七八糟、无头无脑,充满了各种胡说谬见和武断迷信,自然谈不上真正的学术。不再尊奉旧学的后生,像顾颉刚一样“很感受没有学术史的痛苦”。对接受了西学和立意西向的民国新派学人来说,首先亟须改变的就是中国学术“没有条理,没有头绪,没有系统”的乱况,因此“整理国故”的第一步就是“条理系统的整理”——从乱七八糟的材料里寻出一条“科学”的线路来。

可到哪里去寻找路线和头绪呢?刚挣脱传统束缚的顾颉刚,首先想到了图书分类。他一开始认为周秦古籍可以参照经、传、记、纬、别经、别传的旧方,《国学志》立意仿效的对象也是《太平御览》《经世文编》《宋元学案》《经义考》《群书治要》《北溪字义》等古代典籍,仍然没有跳出中学的窠臼。直到大学毕业,在1920年的《图表编目意见书》里,才出现数学、物理、天文、地理、地质、生物、历史、言语、医学、工艺、农业、美术等学科类别,只是笼统归并在10个序列号里而已。顾颉刚受老师影响在前,而胡适成文在后。

1923年,胡适在纲领性的文章《〈国学季刊〉发刊宣言》里,号召径直依西洋样式,把传统学术分成民族史、语言文字史、经济史、政治史、国际交通史、思想学术史、宗教史、文艺史、风俗史、制度史10个类目,往下再行细分。虽然对传统分类法已弃置不顾,但胡适也是从分类入手的。他说,没有经过“科学”整理的国学图书是不能读的,读了危害青年。他要把科学精神从现代贯通到古代,在新的类目框架下重序中学。顾颉刚后来成为“整理国故”运动的得力干将,跟着老师步子越迈越大,最终由订古走向了疑古。

二

中学果真没有条理、没有头绪、没有系统吗?同样成长于民国的史学家吕思勉后来回忆说:“当时之风气,是没有现在分门别类的科学的,一切政治上社会上的问题,读书的人,都该晓得一个大概,这即是当时的所谓‘经济之学’。我的性质,亦是喜欢走这一路的,时时翻阅《经世文编》一类的书,苦于掌故源流不甚明白。”“掌故源流不甚明白”是每一个初学者都会遇到的问题,何况读的还是文选,关键看后来如何解决。吕思勉说,后来他读了《三通考辑要》《通考》《通典》《通志》,才觉得眉目清晰起来。他遵循的其实是中国传统的治学路径:以“经济之学”为要,从政书典志体进入。以“三通”为代表的典志不仅注重历代政治、经济、文化制度沿革,还是分门别类的专题考据,所以其续书经常被放进类书里(见第四章第五节)。可见,中国古代学术非但注重源流变迁,也不乏分门别类的专题讲述。从传统路径走来的学者,一样可以从事新式的研究。

事实上,中国古代有一专门的学问,不仅旨在学术脉络的辨析与梳理(章学诚所谓“辨章学术,考镜源流”),还以学术的分门别类为能事(郑樵言“类例既分,学术自明”),这就是顾颉刚提到的目录学。王鸣盛说:“目录之学,学中第一紧要事,必从此问涂,方能得其门而入……”郑樵指出:“学之不专者,为书之不明也。书之不明者,为类例之不分也。有专门之书则有专门之学,有专门之学则有世守之能。人守其学,学守其书,书守其类,人有存没而学不息,世有变故而书不亡。”从《汉书·艺文志》到《四库全书总目》,再到张之洞的《书目答问》,历朝历代无不以类存书,以书继学。若往前追,还有《庄子·天下》《荀子·非十二子》《韩非子·显学》等述学专篇,向为世人所重。

古人读书以目录学为指引,顺藤摸瓜,登堂入室。直到1875年,张之洞仍在强调“将《四库全书总目提要》读一过,即略知学术门径矣。析而言之,《四库提要》为读群书之门径”,也依然在践行“门径秩然,缓急易见”的目录学写作。因此才会有晚清西学目录的繁盛(见第三章第四节)。既然分类是中国古代学术的线索和门径,是顾颉刚、胡适重建近代学术的首务和纲要,那么也就是我们考察古今学术变迁和模式转换的绝佳入口。

民国以后,清末盛行的西学目录成为明日黄花,《书目答问》之类的中学指南也无人再问津。面对同一扇门,后来人却发现进不去了。隔着院墙望望,看到的也不再是屋舍俨然,一如看惯了布局规整的欧洲人突然闯进了中国园林,大多会迷失在“乱七八糟”的通幽曲径里。胡适当然不是真的摸不着门墙,有意地视而不见罢了。可后面接受新教育的青年学生,若非专习,真的快连国学的基本常识都没有了。作为留美预备学堂的清华大学,学生出国前不是恶补外语,而是“很想在短时期中得着国故学的常识”,方有1923年胡适兴致勃勃地开具的《一个最低限度的国学书目》。但由于粗疏,遭到梁启超的严厉批评。旋即,梁氏以不亚于当年张之洞的热情,另拟了《国学入门书要目及其读法》。

新旧两位学术领袖的图书目录之争,在社会上引起了强烈的反响。嗅觉灵敏的《京报副刊》立刻向海内外学者征集青年必读书目,两个月内竟刊出了78个不同方案,其中就有鲁迅“要少——或者竟不——看中国书,多看外国书”的惊人回复。虽说后来焦点由目录转移到具体书目上去了,但如何读古书、如何区分书类、如何进入传统学术,不同程度地唤醒了国人依类求学和目录为学术之大宗的记忆。有人甚至以补正国学书目成为大学教授,气得革新派的吴稚晖对德高望重的梁启超也出口大骂(《箴洋八股化之理学》)。无论是赞同还是反对,此处依然是中学研习的重镇。

尽管胡适开列的国学书目有许多不足,与他在《〈国学季刊〉发刊宣言》里拟定的“中国文化史”类目也相差甚远,清华学生就质疑过,但是胡适放弃传统分类(仅立工具、思想史、文学史三类)乃至部分核心典籍,以西式学科改造中国学术的立意却是明确的。中国近代学术建立在否定旧学、打倒传统的基础上,胡适表示,矫枉必须过正,不仅从前的学术分类必须抛弃,“国学”本身也是不合科学精神的。不科学就没有保存下去的必要,要接受改造的不仅是学术分类,还有整个的中国传统学术。在接下来的年月里,虽然争议不断,但是胡适义无反顾,乃至被称为主张一贯到“没有最后见解”的人(李敖语)。国学当然不是没有脉络,不过是否定它的线索而已;中学也不是没有分类,而是不承认之前的架构。“整理国故”从条理系统开始,重建学术从重新分类发轫,未始没有受到传统目录学的启发。中国人向来讲究纲举目张,分类是重新布局的关键。

民国初年是新旧学术的交替期,不同的学术取向和治学路径并存。循旧者可以继续沿用往日的经籍注疏形式,刘文典、杨伯峻是也;目新者可以推广西式的中学,胡适、顾颉刚是也;居中者也可以以“不古不今”“即古即今”自命,王国维、陈寅恪是也;当然,半古半今、半中半西的属于多数。若非偏远闭塞,国人或多或少都受到西潮的影响,康有为、章太炎、刘师培早就开始“旧瓶装新酒”。可洋派里头,还有东洋和西洋的区别;西洋里头,法英、法德、法美还是法俄,亦不可执一而论。但形势日趋明朗,新格局的初步落成却并非晚清的科举与学堂之争,而是20年代开始的“整理国故”运动。新类目、新形式、新思路由今至古,鱼贯而上,通吃国学的各大门类,立新的工程全面展开。随着各类学科史的翻译和写作,新学科构架得以落实,西式近代学科体系基本落成。

经过“整理国故”的系统条理,以前的图书统统成为古代研究的史料,之后的分科讨论才是合乎科学的现代学术。古今隔开的不仅是两个时段,更是两套不同的学术体系和思维方式。硝烟散去,进入具体问题的研究,今人却未必能意识到这一点。关注当下的现代学术还好,并不讳言西化了的观念与生活,现代性反思也是常见的话题。可古代研究却总是在语境前置中难辨真假,我们在新的系统里做着西式的中国研究,以近代重新结构的古代叙事为过去发生的真实。渐渐地,把这场由西方话语主导的改天换地,内化为历史的自然发生,或是天经地义的学术进化。如果不能准确定位过去,作为古今过渡的近代研究就不知该从何处讲起。事实上,近代研究从一开始就站在古代研究的对立面上,此消彼长的斗争关系,在战争结束乃至形势已经变化的今天,依然主导着学术研究的基本格局。

四

今天,走进任何一家图书馆,都会看到一排排以英文字母顺序排列的图书:A打头的是马列主义毛泽东思想,B为首的是哲学和宗教书籍,冠以C的是社会科学总论,D是政治和法律图书,军事在E类里,文学要到I里去找,数学、物理、化学并在O类里,T是工业技术,Z类放的是综合性图书。字母是类别码,哲学、政治、文学、数学等是具体学科。普通读者往来于有限的几个图书区域,专业人员熟悉本学科和相关学科的图书排架就可以。这种与大学专业挂钩的学科分类,的确减少了图书的查找难度。但若要查找古代文献,眼前就一片汪洋了。

古今之间何止隔着一个近代?经过西学的条理,我们即便想绕开现行秩序和习惯思维的干扰,回到原生态的古代中国,也已千难万难。首先大部分人已无法自由阅读古文,更不要说竖排繁体且没有标点符号的古籍了。如果不能分析一手文献,缺乏切实的感受和整体把握,细节的安置就会模糊甚至错位。福柯之所以能够循绎欧洲历史不同时期的不同“知识型”,是因为古代文本还在。可如果没有阅读能力,又不会自由查找和调取古籍,典藏越丰富,入手就越难。在拆分、遴选、重构古代的近代学术体系里,追迹被改写、被推翻的前一个“知识型”,无异于缘木求鱼。久而久之,必然导致对自身文化传统的隔阂,就像现代埃及人并不清楚古埃及人的世界一样。“过去犹如异邦”是每一个学者都应谨记的箴言。

古代里渗透着近代,近代里纠缠着古代,古今之间还掺入一个强势的西方,我们背负着古今中外艰难地前行。这是西方学术不曾面临,非西方文明却不得不面对的现实。今天,对古典的把握变得越来越难。《左传》及其选本在K类历史里,对它的研究却散在B类哲学、H类语言文字学、I类文学、C类社科总论,还有天文、政治、经济、军事等大类里,大凡有多少研究视角,就可以有多少个学科分类。《诗经》《尚书》无不如此,《周易》更是无处不在。专科研究多做资料性的搜索和有针对的截取,通读全书和熟悉周边语境的人越来越少。近代学术致力于对作为整体的经学系统的拆解和稀释,这恰恰是中国古代学术的原点和中心。蔡元培说:“我以为十四经中,如《易》、《论语》、《孟子》等,已入哲学系;《诗》、《尔雅》,已入文学系;《尚书》、《三礼》、《大戴记》、《春秋》三传,已入史学系;无再设经科的必要,废止之。”其实是经学已经被掏空。胡朴安还嫌不够,建议继续拆书:

《易经》一书,其言义理者,可入之哲理学类;其言筮龟者,可入之艺术学类;其音韵者,可入之语言文字学类;其言上古社会情形者,可入之史地学类。《诗经》一书,其本身可入之文章学者;其谱可入之史地学类;其言四始六艺者,可入之礼教学类;其言草木鸟兽鱼虫者,可入之博物学类;其言三家诗用字之异同及音韵者,可入之语言文字学类。《尚书》一书,其大部分可入之史地学类;其赓歌与布告等,可入之文章学类;其言上古天人之关系与五行之性情者,可入之哲理学类;其言历象日月星辰者,可入之艺术学类;其言五伦之教者,可入之礼教学类。《春秋》当全入史地学类,而《左传》之中有文章学类焉。《三礼》当全入礼教学类,而《礼记》之中有哲理学类焉。

如果把核心经典都拆散了,古代学术更是一地鸡毛。好在图书上架,不可能一书三放或四放,更不可能撕了书分篇放。顾颉刚主张拆丛书入专科时,汇刻之旨已是荡然无存。然而,回顾20世纪60年代各大高校各个学科的“参考资料”“史料汇编”“作品选”,不正是胡氏思想的落地吗?北京大学中国文学史教研室编写的《先秦文学史参考资料》《两汉文学史参考资料》《魏晋南北朝文学史参考资料》,在我上大学的90年代依然是最重要的教学参考。它们实际在响应、填充、细化、完善民国搭建起来的学科史框架。

大体上看,“五四”新文化运动之后,学术总体趋向日渐明朗。经过“整理国故”的全国动员和整体布局,落实为三四十年代大量涌现的学科史和学术史写作,由此奠定了此后各大学科的基本叙述框架。后来虽然加入了马列主义和阶级斗争的内容,但是学科框架、学科范畴、发展线索、写作模式并没有根本性的改变。此后若干年,一直在进行填充资料和细化论证的工作,以巩固新搭建起来的学术系统及其学科语法。提出重写学科史,已是80年代末的事情,但正如陈平原所言,“‘文学史’永远都在重写”。是章节内容的补充、具体观点的修正,还是学科格局的改易?改写的程度有多大?反思的力度有多深?则另当别论。葛兆光说,我们仍在胡适的延长线上,此言不假。