一

十五年前,我随吴长江初踏青藏高原。从西宁去玉树,一路上长途客车时走时停,道路也时断时续。临近傍晚的时候,车子彻底抛锚,我们一车人都下来,捡了要紧的行李随身带上,站在路边拦截过往车辆。同车的都是沿途的乡亲,有不少是藏胞。吴长江在挨挨挤挤的人群中背着画具,怀里还小心地抱着画夹子。有卡车来了,有人冲上去用身体拦住车头,我们和其他人一起蜂拥而上。虽然是在夏季,可是天黑了就很冷。我瑟缩着在心里算,此前吴长江已经来过青藏高原写生十回了。当时我还不知道在此后十五年,他继续年复一年地到高原藏族地区写生。人们自然会问:为什么是写生呢?还有,什么样的写生值得用一生去画?

在中央美术学院图书馆,有一套老版的吴作人藏区写生集,单张活页印刷,是20世纪40年代旅边游历藏区的作品,纸上落着作人先生对彼时机缘际遇的感觉,笔法里有着抒写的意味。从中国现代美术史研究的视角看,那也是中国油画与中国艺术传统的一次生动的对话。吴长江1991年在日本出版西藏写生画集,封面是吴作人题字,说明吴长江有意识地接续20世纪中国美术发展中这条宝贵的写生传统。之前走在这条道上的另一位艺术家是董希文。20世纪五六十年代,董希文曾经三次进入藏区,留下了一批气象混沌、朝气蓬勃的写生,即使现在看上去,亦如旦晚才脱笔砚的新鲜。仿佛他是在最新的空气中一路走来,用写生将一路上的感受写了下来,靠着沁人心脾的气息将之连贯为一体。西藏翻天覆地的变革感动了艺术家,董希文内在的炽热感情与时代的豪情相激荡,其丰富而敏锐的感受也是建立在时代豪情之上的。在青藏高原,董希文找到了适于他的艺术表现、具有巨大生命力、能够概括新中国气象的境域。他以饱满的激情,扎实多变的艺术表现技巧,将自己的作品与中国的历史命运以及时代精神紧密联系起来。藏区自然与人文景观既为画家探究油画语言的“中国表达”提供了条件,也与董希文的情感气质和品格风范在意境中交融互渗,活生生地融为一体。

以绘画直接与人对话——这条写生的传统,在今天同样也有可能成为观照人与时代的新的艺术基点。吴长江几十次进藏写生,不为通常意义上的搜集素材,而是把高原之行作为一个大的创作意图来体现——以人为中心,表现人的自信、朴实和生命力。所有高原之旅的成果,都在这个大意图中体现出不同的侧重点。

写生是吴长江感受描绘对象的过程,他把高原的主人视为艺术的“原矿”,写生就是在现场挖掘的方式。写生也是吴长江体察和提炼对象外形深处隐含精神的过程,他在这个过程中越画越深入,他的心劲儿是要把这些普通的人物用画笔铸成精神的塑像,让这些平凡的瞬间成为永恒。吴长江画的固然是此时此地此人,他在“稳、准、狠”的把握下明察秋毫,笔笔精到,逼现此时此地此人所储蓄的人性的灵动,传达出饱满强劲的生命力。同时,吴长江的作品又超出了通常的对景写生,那些在结古集市、泽库草原、牧区帐房等等峻急情形下完成的写生作品,造型谨严,态度端庄,将带有热度的创作状态和现场情境,熔铸为坚实的艺术深度,呈现了艺术史的法相庄严。

经过近三十年青藏高原行旅的锤炼,吴长江形成了以线为主兼施水彩的造型方法。精练的线条、简洁的色调,构成吴长江鲜明、灵动、浑厚、富有表现力度的独特语言。他的线不是中国传统的线描,也不是欧洲以表现形体在光影中呈现的体积和变化的线造型;而是一种粗线,蕴含着对形体转折、动势和形象的综合感受,是高度概括的造型理观念。这种独特的创作方式和语言表达方式,便于表现人性的灵动、人的激情和旺盛的生命力。当吴长江面对他的人物,“不以可变的光为重,而重不变的形;不重色彩的光化作用,而重本色”。经过与作为关注对象的人直接对话,他获得了董希文的精神,创造了吴长江的风格。

二

吴长江的风格是与青藏高原紧密联系在一起的。在1991年出版的那本画集上,记有吴长江的题辞:“谨献给我挚爱的藏族同胞和北京、甘肃、四川、青海、西藏的朋友们。”当时吴长江正在日本进行为期两年的访问,他人在京都却没画一幅京都的风物,反而加强了他去青藏高原写生的意志。日本的经历,或许促使他站在本土历史文化传统和世界现实格局之上,获得了对中国文化自主性的自觉。从吴长江此后历次进藏区写生的路线看,这种自觉显然不仅是对某种抽象的文化原则的认同,而是对近百年来中国艺术的传统和现实的深刻理解,最终吴长江是在开放性中确立了自身的主体性,将青藏高原作为自己安身立命之地。有了这样一种自觉,才可以在当代纷繁多样的艺术发展中,避免盲目的自卑与自大,真实地理解我们置身的这个多样性的世界及其面临的挑战。

吴长江的藏区写生,大多以人物为主,兼取吴作人藏区速写的雍容大方,罗丹人体写生的自由飞动,画的底子还是他自身固有的儒家诗教品格。吴长江特别倾心于艽野化育的藏民族豪放自由、质朴平和的形象,或许只有那种强悍质朴的英姿,才能与吴长江的气性与内心深处的情感相应合。每到高原写生,吴长江总是虔诚地观察眼前的人物,好像面对一座山、一道川流、一片草原,直见素朴的人性和蓬勃的生命感。

熟识吴长江的人都知道他有一个癖好,喜欢搜集近百年来的藏区历史资料。有关藏区风俗民情、高原人文地理,举凡清廷档案、军队电报、学者著述、私家笔记,无不细读精研;其收藏的史料遍及日本、中国和欧洲。如此规模,加之经年累积研究,足以让藏学家望尘莫及。吴长江像打量自己一样端详藏民族的一点一滴,又像研究自己的族谱一样研究藏文化的历史文脉,在草原和群山之间,将藏区史地精熟于心。在他对藏民族的研究中,蕴藉着吴长江的深情和真气。当他在高原上面对他的人物,吴长江从自然如水的日常生活中品味出的是什么?

在吴长近三十年的青藏高原行旅中,经他画过的藏胞恐怕早已逾百,神与物游的内在功夫,在不易觉察之中渐由铁杵磨练成针。青藏高原是吴长江自我认识、自我调养的胜地,而写生则是他藉以与高原“目既往还,心亦吐纳”的独特形式。吴长江用笔在画面上殷勤地塑型,而他却从对象的造型上吸吮到了高原的阳光、灶上的茶香和藏民族生命的朴茂。这起初还是不经意间的事情,年复一年,吴长江渐渐地领悟,这大抵近乎个人修行的方式,正是高原给予他的最宝贵的馈赠,这本集子收入的写生就是他的青藏高原日记。

西藏主题是20世纪中国美术发展中形成的一个独特的艺术传统。不同时期的几代艺术家针对不同的问题,以旅边写生的形式进行承前启后的探索。这一实践的艺术传统既产生于中国美术的内在历史演变,也产生于它与西方的遭遇;它既密切联系着20世纪中国的历史运动,也是创造新文化的能动力量。吴长江的青藏高原写生,是在西藏主题中悄然进行的一场“精神重建”,他将精神内涵的探求,与表现高原上人性的灵动、人的激情和旺盛的生命力融为一体,在藏民族的宗教、民俗、生活方式及多民族交流融合现状和文化考察的过程中数十年如一日地表现人的生活。正是这些被吴长江描绘和关注的人,维系着艺术与这个社会的关系,这也是他于创作中精神表达的源泉所在,艺术也由此触及了时代的脉搏和人类的精神内核。西藏主题提供的不仅是绘画的对象,还是艺术价值、生活方式和社会态度选择的基本隐喻。在这个意义上,西藏主题并不是一个外在于20世纪中国美术的客体,它已经参与了20世纪中国美术的“内部改造”。

三

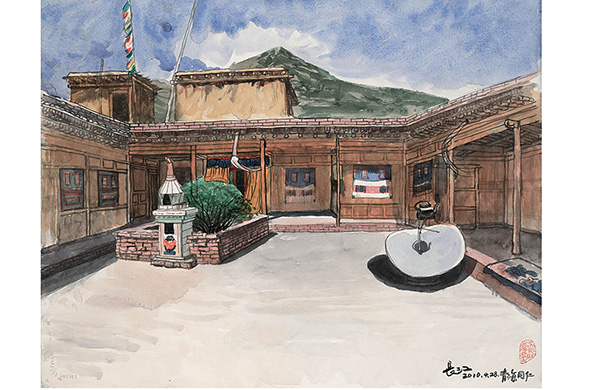

从1981年到现在,吴长江每年都去青藏高原写生,照例是在现场完成画作,依旧是炭笔、色铅笔、水彩、纸,尺幅渐渐从半米大小到整开纸那么大,历三十年而不变。这三十年正是中国社会发生巨大变革的历史时期,一座北京城已经为之改容换颜,古人所谓沧海变桑田如今已经用不了三十年的时间。吴长江和他的人物同处于这一巨变的时代。从以骆驼马匹在藏区代步,到今天青藏铁路通车,这其中有多少惊心动魂的故事。如今藏胞院子里拴着的可能不是马而是摩托车,吴长江说每逢写生终了,所画的人物一起身就会从藏袍里掏出手机对着画稿拍照。然而,吴长江并没有选择用写生同步观察中国三十年的变革,他关心的是在这些巨变的背后,那些被现代改写的强悍生命和被巨变磨损的人性光泽。

吴长江的高原写生,穿透了种种现代性的符号,以更深切的人性内容和更宽广的文化视野,赋予“中国气派”深刻的内涵。这是历三十年而不变的写生中,所追求的精神层面上的综合特征,是一种源于中国人内心的大气,发散着一种文化内涵上的魅力。但所谓“中国”,并不仅仅是联合国上百个国家当中的一“国”,而首先是一大文明母体。如果从大文明格局看中国与世界关系,我们需要重新认识现代中国,从中国文明与其他文明的特别是强势西方文明之间的关系来认识今天中国与世界的关系。真正的大国崛起,必然是一个文化大国的崛起。“文化的力量,深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。”(吴长江:《时代呼唤“中国气派“的艺术作品》)吴长江的青藏高原写生,何尝不是在开采中华文明的潜力和文化创造力。

在三十年的青藏高原行旅中,吴长江用智慧、质朴、彪悍、血气、坚忍不拔的藏民族形象,大气磅礴的雄壮之势,以及在这些形象中所蕴藏的质朴、深厚的力量之美,与喧嚣的时代进行着持久的搏弈。吴长江体验的现实之变与他的写生作品的不变,为我们提供了如何以艺术面对时代的一种宝贵的经验。