陈琦的版画,我认为可以用三个关键词来界定,即明净、超然、唯美。

明净是指陈琦的版画在技术与风格上表现出来的特质,也可以用玲珑剔透来形容;超然是指陈琦的那种不露声色的创作姿态,也就是他特有的理性与冷峻;唯美是指陈琦的版画在视觉上呈现出来的那种精致的审美特质,那种深邃的意境和雋雅的界面。

陈琦的版画创作,很少采用单幅作品,大多采取由多幅作品组成的系列,正是这一个个系列,构成了陈琦丰富、奇丽、独特的版画世界,一个可以诉诸于听觉的寂静而美妙的世界。

任何读过陈琦版画的人,都没法不叹服他那副明察秋毫的锐眼和那双出神入化的巧手。凭着那双锐眼和巧手,陈琦把版画精确的描绘性和灵活的表现性推向极致,同时也把版画本身的刀法技术以及水印工艺提升到新的水准。

陈琦的版画绝不只是一种技巧的炫示,虽然,他的版画在技巧的表达上确实达到了一般人难以企及的水准。

在陈琦的版画世界里,技巧只不过是他借以实现其艺术效用和审美效果的手段。也许因为陈琦在他自己创造的世界中,常常仿佛或装作置身事外、不露声色的样子,他的娴熟的技巧和唯美的形式就常常成为一种阅读“陷阱”。

然而,细心、聪明的读者,却总是能够在陈琦圆熟的技巧、精美的画面与深藏不露的情感和思索之间的张力之中,寻找到打开他艺术世界大门的钥匙。

一

宇宙自然,大千世界,一直是陈琦的版画重点关注的内容。非常有意思的是,陈琦在版

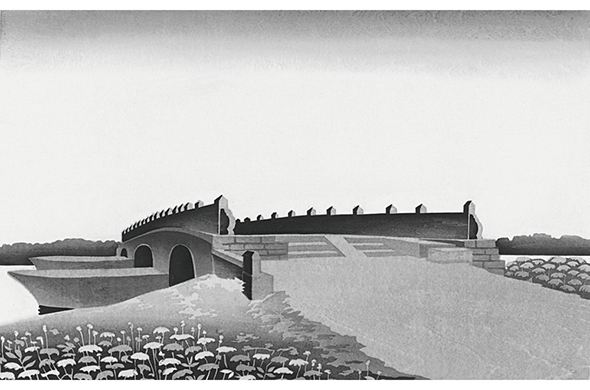

画中极少表现纯粹的自然风景――《寂静的松林》也许是一个特例。由《村口》、《过山风》、《枫》、《口岸》、《芦花》、《南坪》、《秋水》、《畹町》、《熏风》等10多幅作品组成的《信风》(1990-1991年)系列,在我看来,主要是通过具体的、个别的场景和空间的常态呈现,通过画面所内蕴的物候信息和气象信息,展示时间的流逝。这种时间的流动感,以陈琦特有的方式,被巧妙地织入作品的序列性所建构的变量之中。

陈琦的几乎所有的版画作品,都融入了浓厚的乡土意识,一种虽然不动声色,却深蕴诗情的田园情怀。《信风》确乎是一种乡土叙事,但是,除了《宋桥》之外,进入陈琦的创作视野和读者的审美视野的,很少有历史脉搏的律动,也就是说,在这里,陈琦似乎有意抽空了画面所包含的某种人文乃至时代属性。也许陈琦所要强调的只是一个大的地域概念,即南中国,或者南中国的地平线;一个更为宏大、更具包容性的历史或时间叙事:在这个广袤的大地上,尽管世事纷繁,尽管红尘滚滚,但山河依旧,大地仍然应时而枯荣,月亮仍然应时而圆缺。

因此,《信风》展现了大地的静默,大地的宽容、博大和优雅,展示了在时光的流逝中大自然隐隐运动的声息。

在《二十四节气》(1991-93年)系列中,陈琦似乎更进一步,虽然他所展示的仍然是一个静谧的世界,但是,在寂静的画面中,我们仍然清晰地聆听到了天籁――来自自然母体的呼唤,标示时间的音律和意境。

《二十四节气》当然是一种时间意象,而且是一个前后衔接、井然有序的时间的片断阵列――一个圆形的循环阵列。正如作者所说,是“以空间来表现时间的流淌,在时间的流淌中来感受生命的变迁。”只有尝试过类似题材的画家,才会体验到,在一个严谨而紧凑的时间框架内,通过视觉语言的周密策划,展示一年四个周期中二十四个季节单位微妙的连动,这对画家的观察力和表现力以及对艺术整体的掌控力,是一个多么大的挑战。

陈琦通过《二十四节气》展现了他非同寻常的艺术才能。他通过他特有视觉语言,传达出来自大地深处的幽奥的听觉信息。陈琦犹如一位神秘的巫师,在时间变动不居的流淌中,截获了在自然中微妙传递的季节“谍报”。在《立春》和《春分》中,我们不仅“看见了”和煦的春风,还听见了大雁的合唱,燕子的呢喃,还有嫩枝发芽的声响;在《小满》中,我们听到的则是风吹野草的婆娑,池塘和草丛中小虫的嘶鸣;在《谷雨》、《寒露》和《雨水》中,作者又似乎把我们引向了一个悄无声息的寂静的世界。是的。我们确实无法通过我们的耳朵,倾听到任何自然的声响,但是,我们的心灵却分明感受到了自然的音律的颤动,正在生长着的生物的欢声和正在枯萎和走向衰亡的生物的叹息。这,依然是来自大地母体的声音。

值得注意的是,陈琦在这个系列中,常常使用飞机、飞鸟、风筝,作为点睛的手段或烘托的道具。比如,在《冬至》中,一架尺度有些失调的巨型飞机从右至左掠过画面,犹如一个具象化的、冰冷的“冬”,带着机械的轰鸣、有些冒失地闯入我们的世界;在《小雪》中,也有一只巨型的、尺度夸张的大雁,从右至左,超低空地在雪天的树林中穿过。大雁惊慌的、落寞的飞行姿态,衬出了生物与时节的错位与冲突;《秋分》和《小寒》则是通过天空飘摇的风筝,把天籁转换成视觉语言,使读者在凝视与倾听中,感受季节来临的脚步。

作为传媒学院的教授,陈琦似乎受到某种有关艺术传达的神秘的暗示或启示,他在艺术通感策略的运用上,已经非常老练,也极其到位。不仅在视觉语言的传达上达于顺畅自由、炉火纯青的境界,在听觉形象的塑造上,也达到了神态毕现、声态并作的水准。因此,在陈琦的许多作品中,我们不仅可以用眼睛来欣赏,我们也可以用耳朵来聆听,聆听美妙的天籁和人籁。

二

如果说陈琦在《信风》和《二十四节气》系列中,重点是雕刻时间意象,解码大地的密语,那么,在《明式》(19888-89年)、《瓷》(1988-89)和《琴》(1990-92年)这三个系列中,陈琦的重点,就是塑造中国独特的文化景观,传播中国独有的雅曲真声。

同许多守望中国传统文化的艺术家一样,陈琦对中国传统艺术不单单是偏爱,而且别具会心。他深信,在世界文化与艺术的大合唱中,中国艺术家完全可以凭借深厚的文化积淀,唱出足以贯通宇宙、穿透历史的民族之声。

陈琦所以选择明式家具、陶瓷、扇子和中国民间的器乐,显然是看中了它们作为世界艺术成员的独特性和唯一性。正是这种独特性和唯一性,中国古代民众在造物方面超卓的天分和智慧,在审美方面的精审和雄阔之气,就格外令人着迷,令人惊叹;在陈琦娴熟的刻刀下呈现出来的中国民乐乐器和和民间器物,就格外神奇,格外抢眼;其艺术的震撼力,就极为深远,不同凡响,令人耳目一新。

中国文化和艺术,无论是过去,还是当今,无论是对于外国人,还是对于中国人,一直处在被理解和误解的矛盾境遇之中。外国人的误解,源于他们对中国的无知,或者偏见,当然,从另一角度看,也与国人自己的宣传、推广不力有关;中国人对自己的文化的误解、怀疑甚至轻视,可以说是古已有之、于今为烈。尤其是在强大的西方文化大举进入中国人的生活之后,这种情形就更是愈演愈烈了。陈琦选择这些最具有符号意义和典型意义的传统艺术品类作为表现对象,这在客观上也起到了弘扬中国文化精神,传播中国文化思想的作用;在主观上,则寄寓了作者意欲重建中国国粹形象的深意。

质言之,《明式》、《瓷》和《琴》,正是陈琦对中国文化和艺术的价值世界的绝佳剖白。

在这两个系列中,陈琦通过他令人叫绝的魔法般的刻印技术,不仅从整体上塑造了被表现物的风貌和神采,而且极其完美地呈现了陶瓷、紫砂的质感与纹样、乐器和桌椅的纹理结构,晃动的光影等,具有照相写实主义的真实性。通过完美的视觉呈现,陈琦几乎是以隐匿的形式,在凸显自己冷峻的理性的同时,在精细的刀法之中,又深深地嵌入了自己强烈的情感色彩。

许多读者,之所以会注意到陈琦的招牌式的冷峻,在相当大的程度上,是因为他所创作的这两个系列。其实,在陈琦的大多数作品之中,基本都采用了双重的建构形式:一方面把玲珑剔透的唯美的造型直接呈现出来,让人完全看不到那个隐匿的主体,一方面却将深沉的情感深度地嵌入作品之中;一方面运用毫发毕现的写实技法,对表现对象作逼真的再现,另一方面却又常常采取超越时空的非情境表达方式,使被表现对象与真实的背景相脱离,在光秃秃的、空白的背景中聚焦表现对象。由于没有背景,那些家具、乐器,就成为一种被强行拉进我们世界的、具有超现实主义色彩陌生物。这种方式,其实是陈琦对中国传统版画插图的一种还原,或者说改造。正是通过这种形式,陈琦放大了被表现体的整体和细部特征,同时,从另一个层面,强化了对象的符号性和隐喻意义。

陈琦的《明式》、《瓷》和《琴》系列无疑是献给中国传统艺术的优美赞歌――赞美了民族文化与艺术的雄厚和博大,也表达了作者对祖国传统文化艺术的无比崇敬。

正是出于对祖国艺术遗产的爱护与崇敬,陈琦对中国传统文化与艺术在当今的处境极为关注,也深为忧虑,于是就有了《中国风景》。这是陈琦作品中比较少见的以人物为主体的版画。在这个作品中,陈琦把自己的文化忧思完全现实化了。他是在当下这个信息化、媒体化和全球化的境遇中,来发思古之幽情,感喟今之遽变的。它实际上是一则有关中国古文化遭遇新问题的寓言。

这个站在巍巍长城之旁,摆着中国功夫架势的秦俑,满身印着的却是世界伍佰强的商标,犹如一出视觉的荒诞剧。作者选择长城和秦俑,还有天空的如意云纹,是大有深意的。所有这一切,最典型地代表了中国文化与艺术最经典也是最精粹的部分。然而,当此西方文化大举进入中国之际,我们这些曾经是最忠勇的古代勇士和最牛逼的战争屏障能低档得了异己民族异己文化的进攻吗?

这个作品被嵌入了丰富的语义内容,包括传统与现代的碰撞,中国文化与西方文化的碰撞,文化与泛商品化趋势的碰撞,中国文化与经济全球化的碰撞,文化的长治久安与经济的短期效益的碰撞,文化进化论与保守思想的碰撞,中国民族工商业与西方工商业的碰撞,保守的思想、落后的生产力与改革的思想和先进的生产力之间的碰撞,等等等等,不一而足。陈琦的许多作品,表达上都带有空灵、明净、幽深的一贯风格,这个后现代主义的大拼盘,却带有浓厚的忧患色彩和反嘲意味。寓意隽永,发人深省。

在《明式》、《瓷》、《琴》和《中国风景》等作品中,陈琦着力打造的是中国的形象,而且是温文儒雅的、很绅士的中国形象,展示的是中国音乐,而且是带有宫廷化色彩的雅乐,演出的是宫廷化的舞蹈(武功?),虽然加入了后现代色彩,这,从整体上看,依然是一种文人情怀,一种清高的,或者说高标自恃的文人情怀。这或许也是我们今天的艺术家所缺少的一种艺术品格吧?

三

陈琦1991-92年创作的《状态》和1993-98年创作的《荷》,是两个具有自喻和自况色彩的系列作品。这两个系列,一静一动,一雅一俗,形态不同,风格迥异。

这里我们姑且先说《荷》系列。

荷花在中国文化中,既是佛性的象征,又是纯洁的象征,是一种充满佛性和禅意的神秘

意象,也是独立不倚、出污不染的高洁人格的象征。

在《荷》中,陈琦塑造了荷花开放时呈现的各种妩媚的姿态,就像面对一位仪态万方的

美女,陈琦将她的娇嗔,浅笑、微颦、沉思……作了尽态极妍的展现。在此基础上,陈琦又在荷花的内蕊或莲蓬周围设置了光源,使荷花花瓣间透出柔和而强烈的亮光。就像一盏心灯,照亮了荷花隐秘的内在世界,也点亮了观者智慧与和爱的心火。

这样,作为佛禅表征的荷花和作为普遍人格象征的荷花乃至作为自况的荷花,就非常自然地融为一体了。在这里,禅者见到了禅意,见到了悲智;仁者见到了和爱,见到了友情,隐者见到了高逸,见到了洁格;而陈琦自己,显然还不满足于此,他重点要表现的是智慧与觉悟,通透与磊落。

所以,荷花本身就是一个世界,是陈琦个人的精神象征,也是人类普遍的人格象征。

陈琦的另一个自况系列,《状态》,创作于《荷》的前一两年。该系列选取的并不是荷花般高雅和高洁的意象,而是非常日常化和低俗化的椅子。在这里,陈琦的基本思路和表达方式,与《荷》如出一辙,可见这个作品对后者(《荷》)的影响。如果说《荷》挥洒自如地刻画了荷花的各种表情,那么,《状态》就是力透纸背地揭示“椅子”的各种情态:正襟危坐的椅子,东倒西歪的椅子,颠倒撩乱的椅子……。陈琦告诉我,这是他在北京进修期间自己精神状态的隐喻。也就是说,这些姿态各异、表情不同的椅子,是陈琦在特定时期的心理或曰精神插图。他当初心中的平静、骚动、兴奋、愤怒,都可以由这些椅子来见证。

这些椅子,非常类似尤奈斯库的荒诞剧《椅子》中的椅子。两者都是主体缺席的椅子。尤奈斯库的主体缺席的椅子,表征的是荒诞世界的荒诞的境遇,陈琦的主体缺席的椅子,表征的却是一个在苦闷和兴奋的交替中进取的心灵与人格。

一些容易孤立地从理性、冷峻视角来理解陈琦的观者,不妨在这两个系列作品中,体验一下陈琦的热情,这里虽然仍然是内蕴的热情,但是比显在的热情远为强劲、猛烈,甚至有点疯狂。

陆游嗜梅如命,曾经概叹:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁”。陈琦也似乎有此一叹,不过椅子只是表征他某时某刻状态的临时道具而已,他真真心仪的,是荷花,圣洁的荷花,通体透明的荷花。

四

陈琦是一个偏于理性的版画家,是一个勇于探索的,很有思想的版画家。

在《似水流年》(2003-2006)、《水中鱼》(1998-1999年)、《梦蝶》(1999-2000年)和《佛印》(2000-2006)等作品中,陈琦把思想的触觉伸向了人类意识的深处,试图探讨生命与存在的意义。

《似水流年》虽然如《二十四节气》一样,把关注的重点指向时间,但是,这里的时间绝非自然的时间,而是人格化的时间。

在尺度巨大的画幅内,陈琦刻画了水的几种形态,静悄悄的,急匆匆的,平缓的,湍急的。陈琦想要告诉我们的是,无论水是处于一种什么样的形态,它始终是处在变化之中。水是滋养人类的乳汁,千百代地惠及人类;水也是危害人类的祸患,又千百代地殃及人类;水驮着青春,乘长风破万里浪,却用波浪裹挟着皱纹,毫不留情地把一代代人送入老境甚至死亡。所以,水是疾驰的时间的表征。孔子见江水浩荡东逝,禁不住感叹:逝者如斯夫;李煜则因国破家亡而联想到时光不再:落花流水春去也!青春、美人、流水、时光,对任何一个个人来说,都显得如此的短暂,犹如昙花一现。但是,这就是人类的宿命。所以,青春消褪,美人迟暮,时光飞逝,是人类感叹不尽的永恒母题。

陈琦在《似水流年》中并不是简单地、泛泛地表达一种青春消失的紧张和失落,他寄托了对滋养人类的水的感恩之情。陈琦自己曾经对作品作过解释:

“我曾长久的注视过急流汹涌的江河、平缓如波的湖面,曾在阳光树影下久久迷恋汩汩流淌的清泉,曾在画室里静静地观察盛在碗里水中窗外树梢的倒影。我渐渐意识世间有许多东西并不是以你实际占有的形式才拥有,同样也不因你拥有而证明你了解其价值。对水的关注与解读是《逝水流年》系列作品创作的基础,但对生命的追问与人生的解答则是这组作品精神的内核。也许正是我们都在找寻自己生命的意义与人生的解答,所以《逝水流年》才会有超越画种界限,揭示艺术真谛的含义。”

在人和水关联的意义上,正如在鱼和水关联的意义上,陈琦探讨了人类存在的处境,追问了生命的价值和意义。

《水中鱼》从另一个角度,探讨了人类的处境,探讨了生命与存在的意义。

坦率地说,这是我最欣赏的一组作品。我之所以偏爱这个作品,不单单是因为作者在对水印版画黑白灰的表现和控制方面的技巧又达到了新的高度,不单单在于作品令人称奇的唯美外观。我所称羡者,在于作者对这个隐喻界面的总体设计。一尾金鱼,在晶莹剔透的玻璃烟缸中游弋。作者巧妙地设定了这个特殊的场域:一个镜花水月式的梦幻世界,一个微观宇宙,一个花团锦簇的宁静界面。在这样一种时空中,在这样一种境遇里,作者是在表达一种存在的困惑,还是在发出一种生命的浩叹?是自由的呼喊,还是被构陷在金丝鸟笼中的无奈?社会、体制、规则、道德伦理,名誉地位,我们生活的世界,和烟缸中被强制定义的世界,被强制规范的行为模式,存在着怎样的相似性?这是作品留给我们的无尽的思考。

这也是作品的第一重妙处。当然,作品也体现了所谓贮天地于一壶,凝万古为一瞬的机心。第二重妙处,在于作品的视点的安排。作者从平视、侧视,俯视以及俯视侧视交叉的角度,对我们的世界,我们存在的境遇作了细致的、不厌其烦的描绘。

这四种视点的转换,其实是一个超越于我们世界的全知全能者完整地、持续地观察我们自己的一个完整的过程,因此,在这个系列中,我们看到的不仅仅是几只表现角度不同的烟缸,也不仅仅是我们世界的镜像,更重要的还有一双表面不在场的、紧密注视我们――也是他自己的眼睛。

在这个作品中,陈琦再一次施展了分身的魔法,把心寄放于烟缸中,寄存于烟缸中的金鱼里,同时,又把那一双锐眼悬置于高高的天空,足以俯瞰宏阔的大千世界和微观的烟缸宇宙的高空。他用冷峻、理性的眼光观察着上帝创造的世界,也观察他自己创造的世界,他那颗发烫的心,却在金鱼里,悄悄地传送着温暖。

《梦蝶》和《佛印》虽然是两个系列,却可以看作构思一体、前后贯通的一大组作品。有关蝴蝶化生的几个富有象征性和戏剧性的阶段和场景,在这两个系列中各有展现。不过,从形式上说,《佛印》堪称陈琦的又一个突破自己的大尺幅的作品,就尺幅而言,720X720cm的规模,堪称世界版画之最,该作品共用100张木版,分120个版次,历时四个月套印完成。气势磅礴,撼人心魄。

在中国传统文化中,佛手从来就是一种象征,它本身就是一个世界,一个至大无外的世界。它也象征无处不在的佛法精神。能一个跟斗翻出十万八千里的孙悟空,却怎么也未能翻出佛的手掌心。这虽是采自民间传说的笑谈(《西游记》中类似的描写也来自民间),却真实地反映了佛的掌握之收放自如,佛的法力之神通广大。西方人所以相信上帝无所不在,也就是这个道理。

陈琦在《佛印》中,以最大的比例刻画了佛的巨手,一个温柔、优雅,像佛教故事中常常讲到的那种拈花微笑的动作,在捏诀的指掌之间,流贯着的是悲悯、智慧、宽容和期待。那只自我化生的、渺小、卑微、朝生暮死的蝴蝶,正缓缓向满怀期待的佛手飞来。在佛手和蝴蝶之间,构成了一大一小,一主一辅,一动一静的对照和张力关系。陈琦解释说,蝶是自我,或者是普遍的生命的化生。在《梦蝶》和《佛印》中,陈琦展现了蝶所经历的三个阶段,蝶、飞机,骨架,也许象征生命的青春、衰落和死亡?佛以手为眼,静静地凝视着蝶的飞行与蜕变;同时,佛又以手为心,温柔地抚摸着那些渺小的生命。

在这些作品中,陈琦既谱写了生命的颂歌,又唱出了生命的挽歌。他歌颂了以佛手为象征的博大沉雄的命运,也许是某种自然与人生之大道至理的化身;哀挽了以枯萎和死亡为结局的个体生命的短暂和生存的凛冽。这里多少包含了某种失落,某种惆怅,某种忧郁。但是,陈琦显然不想强化这些东西,他总是能够以举重若轻的方式,尽可能以空灵取代深沉,以明净取代灰暗。

总体来说,陈琦的大部分作品,主要展现了自然宇宙、天下国家、自我状态和存在命运四个维度,它们既相对独立,又彼此关联生发,最终构成为一个有机的整体。这让许多评论者怀疑,陈琦是否很早就有预谋地作了长远的创作规划?否则,何以经过十多年漫长历程,他的创作还能够彼此参照,互相贯通,整体地成为一种世界建构?

这个问题又把我们拉回到陈琦的理性和冷峻的话题上。从这个角度,我们可以看出,陈琦在创作的规划上,非常富有前瞻性;而他的理性和冷峻,则促成了他创作思维的缜密和创作理念的连贯;他充沛的活力和灿然的才气,则使他的版画世界丰富多义,多姿多彩。

陈琦尚年轻。我相信,在不久的将来,他将会创造更多的精彩,更多的惊奇。

万书元