1982年我上大学时正值改革开放前期,禁锢已久的国门洞开,西方各种艺术思潮狂飙涌入,此消彼长,光怪陆离,令我们这些初习绘事的少年目不暇接。当时虽看不懂那些新奇古怪的画面,心中却有一种莫名的激情在涌动,于是疯了般画了许多很“现代”的油画。日子久了反觉空荡荡的,不知自己在做什么,也不知这样做的意义。于是,心中慢慢萌生出一个疑团:绘画是什么?我为什么绘画?

绘画是什么?绘画的意义何在?似乎是个不着边际的话题,不同的人有不同的答案,也许没有人能说得清。但对我来说,是一个必须厘清的问题,否则,我绘画便毫无意义。带着这个疑虑,我请教过许多人,也试图通过阅读艺术史找到答案,结果都很失望。后来明白,这个命题别人无法帮你,必须由自己来解答。此后我便不再盲从于新潮的艺术流派,也不被新奇炫目的艺术形式所诱惑,而沉静下来倾听自己的心声,并将这种心声幻化为胸中的意象,再通过画面呈现出来。

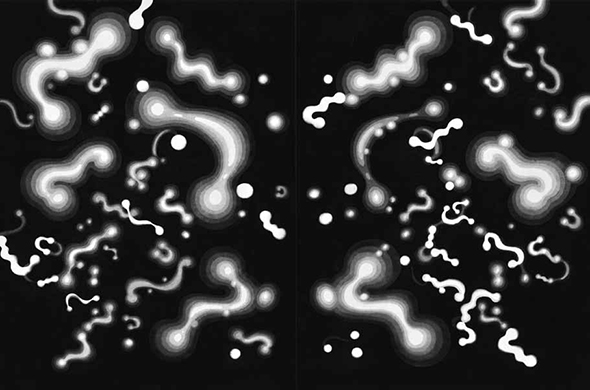

从1986年至今,我的绘画活动基本在这种状态持续进行。许多作品随着我生活的旅途迁徙自然而成,尽管存有缺陷,却是内心最真实的镜像反映,是寻常生活中的片段感悟或是深藏意识底层的影像。它们经大脑酝酿、剪裁、编织而成,其基础是流动的意识与凝固的情感,是心灵深处抽象意识的外化。那些在我作品中出现的人与物或场景,如南京城外郊县的风景、儿子的蝴蝶模型、书桌上的水晶烟灰缸、朋友的古乐器、池塘的荷花等等,都是我亲临而熟悉且在心间反复触摸成型的。它们见证了我的生命过程,记录了内心大千世界的起伏和情感的脉动。

从社会学的角度来看,绘画在不同的历史时期、不同的地域、不同的文化环境有着不同的功能。中国文人画和同时期西洋宗教画的价值取向和审美标准完全不同。在我看来,谷溪的《六柿图》远比伦勃朗的自画像更能使人感动。正因如此,美术史的记录或评价角度也各不相同。同时绘画对每个人来说意义也不相同,有以绘画为谋生、有以绘画悦心、有以绘画娱乐等,作为一个画家对此须有清醒的认识,否则便难找到自己的定位与目标。绘画对我而言是一种探究人生意义的途径。人和动物最大的区别,在于人有强烈的主体意识以及人对生命意义的思考。所有的宗教或哲学命题都跳不出这个范畴。参悟生命意义的形式有多种,苦行、打坐、面壁、静思、祈祷、游历、写作等。我将绘画当做自己参悟的必修课程,绘画便是参悟,绘画的过程就是对自己内心的探幽、对生命的追问、对人生的解读。一次在和郭小川的谈话中,我曾说过:“我作品中的空灵与幽深其实来源于我年少时对绘画的困惑和人生的迷茫。因此一直在绘画中找答案,希望找寻一种能把自己完全安放进去的画面世界,使自己的人生、精神上的担负得到解放。”

或许正是这种人生迷茫与困惑和找寻答案的坚定信念,每每使我在一幅画稿上长久地流连,介乎于理想与现实、真实与梦幻之间徘徊。对生与死的体味,使我对万物世界保有距离的优雅审视,但好奇心似乎总是抑制不住地将我瞭望的目光延伸到风景背后的精神花园,这种审视带有一丝超然、欣赏与赞美,但更多是主客体间的喃喃低语。所以我喜欢独自一人静静地呆在画室,体验那种万籁寂静中心底的脉动,品味那穿过阳台窗漫射进来的斜阳投射在满是画稿墙壁上的婆娑树影。感悟那种画稿的墨迹正悄悄地干逝,时光在指间静静地流淌的境界。在此过程中,绘画便和生命融为一体。在事物的审美观照中,体味到一种永恒的存在,达到一种心灵的愉悦与满足,它不仅超越了日常生活中的各种计较、得失与苦恼,同时也超越了生死。值得指出的是,对生命意义的探究不仅限于每个鲜活的个体,也适于人类大众。因此从这个角度说,绘画也超越了个体而获得了普遍意义。

我希望在我的作品里能以可见的第一自然洞见不可见的第二自然。当绘画不再承载图像纪录或再现浅表的生活情境并同时摆脱功利目的时,便获得了极大的自由空间和更宽阔的文化意义。正如德波顿在《拥抱似水年华》中所说:“绘画的美感和绘画中所表现的内容无关。”在绘画中,那些线条、色彩、材料、肌理混合着艺术家特有的手工痕迹将艺术家的思绪凝合为可视的画面图像,从而完成物质到精神的转换,它的美源自艺术家内心对事物的认知和真实情感的显现。毫无疑问,任何虚假的矫情或浅薄的思想在绘画中都会一览无疑,在这个无须绘画纪录生活场景或历史的时代,艺术家需要具备的是对事物的洞察和感悟能力以及对人的终极关怀。

一次偶然淘书,我翻到朱良志先生新近出版的小书《生命清供》,立刻被书中的清新优美的文字、深厚的文化底蕴、敏锐的洞察力、脱俗的见识和逻辑森严的论述吸引,一气读完后,竟有阔别已久老友相逢之喜悦,也因此更加坚定了自己的艺术信念,对我而言,绘画不正是一朵伴随自己生命历程,永不凋谢的幽兰吗?