杨茂源迷恋物的异常状态。他对物的秩序、命运、历史感兴趣,尤其是,对事物的呈现方式感兴趣。在通常情况下,物总是置于特定的环境下被理解。也就是说,物通常以两种方式被人所掌握:一种情况是,物是人的认知对象――一个物,它的肌理、它的性质、它的命运总是能够被人的认知能力所控制,人们有一种习惯性的对物的想像,人们断定自己能够从知识上推论出物的形式、逻辑、命运和历程。在另一种情况下,物不仅仅是被当做人们的认知和想像对象,它还被当做是人的实用品,它是人们日常生活中的功能性用品。这样的功能性物品,成为人的使用对象,因此,它只是在被人运用的情况下,只是在服从于人的功能要求的情况下,才获得自身的意义。物,总是在跟人发生关联的过程中才得以自我表达。就此,物被人编织了双重语境:认知语境和功能语境。人正是在认知上和功能上对物进行了想像性的控制,在这个意义上,物总是被人化了,没有一个单纯的赤裸之物:一个鞋子总是依附于一双步行的脚,一个茶杯总是连接着一张焦渴的嘴,一个灯具要照亮一个暗夜中的摸索之人。一个人离开了我们,但我们却在他遗留给我们的物品中还能够窥见他,窥见他的音容笑貌,我们能够睹物思人。物是人体的一个延伸。人和物品之间的这种必然关系,即是我们关于物的神话学。

但是,杨茂源总是想跳出这个物的神话学。人和物除了一种使用和被使用的关系,认知和被认知的关系外,还有什么其他的关系?或者,反过来,如果,物不是被人所用呢?物不是被人所认知呢?物不是我们通常赋予给它的那种想像状况呢?如果,物脱离了通常附着于它的神话学并甩开了一切关于它的常识性语境呢?这就是物的非常状态。对此,杨茂源的目光在四处搜索。在这种非常状态下,物从它的惯有语境中剥落出来,或者换一种说法,物要强行闯入另外一种陌生的语境,和这种新语境发生错位、对抗,以及通过这种对抗和争执达到白热化后的戏拟和反讽,这使物置身于一种颠倒、盲目的不适状态中,正是这种盲目和混乱,这种物和语境的新的别别扭扭的结合,使物获得了新生,同时,物置身于其中的新环境也获得了新生――它们各自在这种组合中获得了新的意义。它们在这种组合中同时改变了对方。杨茂源的作品就不断地对这种奇特的物理关系,这种物和语境之间的异己和错位关系,这种新型的物理状态展开了探险。

在这种关系中,存在着三个要素:环境、物和人。在杨茂源的作品中,他试图批判两个神话:物和环境的必然关系神话;物和人的必然关系神话。他对这两个必然关系神话同时提出了置疑。而且,在这种置疑的过程中,或者说,在物、人和环境的新组合中,物本身发生了变化,人本身发生了变化,环境本身也发生了变化。杨茂源重新构思了物、人和环境这三者的关系:人、物和环境的习惯关系被搅乱了。他曾经四处旅行,到过西部的神秘而危险的无人区。同一般的冒险家不一样,他将整个空旷而暴虐的地带,作为自己的创作背景。杨茂源在无人区的沼泽地带制作了一些木雕,这个木雕和这个充满死亡气息的沼泽地带完全没有天然的联系,但是,杨茂源强行将这些木雕栽植在这个地方,他根本不考虑这些木雕的存活期限,只要是,这些人工的木雕存在在这里,它就会改变沼泽地带的地貌和生活――哪怕只是象征意义上的改变。同时,木雕正是在这样一个地带获得了新的意义――它不再是被展示的艺术品,不是一个供人观看的艺术对象,木雕,吹起了蛮荒地带的生命气息,它让整个背景充满生机,即便很快遭到大自然的凶狠摧残,但它依然能够在此地短暂而倔强地存活,木雕成为一个生机品。从这个意义上来说,杨茂源的作品,尽管决不可能纳入到一个美术馆中,而且注定会在这片背景中消逝得无影无踪,但是,它能够不可思议同时又是无限荣光地将一个庞大的自然背景(哪怕这是个凶险的自然地带)作为它的辉煌依托,在借助于这个依托的同时,木雕又赋予给这个肆虐而僵硬的地带一丝活力。对于巨大的自然地带而言,这个几尺高的木雕微不足道,但木雕还是作为一个生动细节强行闯入了这个无边无涯的场景。在此,杨茂源的作品就不是单纯的木雕了,而是木雕和整个无人的沼泽地带的连接关系――这是一个巨大的没有终点的作品,它无法一览无余,木雕不过是这个作品的一部分,如果不是将整个无人区作为作品的有机构成的话,这个木雕将无所适从。在此,艺术品,挣脱了它的狭小空间――无论是艺术制度上的空间还是艺术地点上的空间――而获得了非凡的额外命运。直至今天,杨茂源都不可能重新去接近他的那些作品,这个作品交付给了自然之神。它注定会消失在无形中,但是,同样,它也会注定会历经命运的峰巅。

如果说,这是将木雕强行添加到一个异己的环境(语境)中,那么,在相反的意义上,还是在这个无人区,杨茂源发现了脱离了既定环境的物品。他在这里发现了人工物,他发现了被遗弃的鞋子、衣物和人工用具――他对这些东西惊叹不已,这些在居住区里,在充满人烟的地方熟视无睹的东西,在这里变成了杨茂源的珍品。这些人工物品脱离了它的既有语境,脱离了它的生产场地,脱离了它的功能氛围,来到了这片蛮荒之地。如果说,木雕是添加之物,是生产之物,那么,这些鞋子就是被遗弃之物,是人的剩减之物。显然,这些瓶子和鞋子,它们是从原有语境中剥落出来的东西,这些离开了既定语境的人工之物,如今躺在这片对它来说是一个完全生疏而无边无涯的地带,这是一种什么样的命运?现在,它是一个单纯的造型吗?是单纯的艺术品吗?它有一个单纯的物理世界吗?它们的主人现在何在?这些物品曾经背负着怎样的历史情节剧?这些巨大旷野中的细微物品,它们的命运和生涯则充满了谜幻(它们置身的旷野的浩渺加剧了这种谜幻)――尽管这个谜幻没有答案。杨茂源并不试图解答这些谜团,但是,这样的错位式的境遇,这样被抛弃的剩余之物的现象,这些谜团本身,让他深深着迷。好奇心正是在这里被激发,尽管是一种无法完全找到答案的好奇心。

物和既定环境的脱离,和异质环境的强行结合――这些物和语境的错位,在某种意义上都是空间的错位。这是他大量作品的出发点。正是这种空间错位,物从为它编织的牢笼中得以解放。“牛胃里的食物”,堪称这方面的典范。将牛胃中反刍出来的食物,包藏在颜料盒里,从外表上看,这个颜料盒毫无异常,只是里面的颜料完全被牛的食物置换了。牛胃里的食物强行塞进了颜料盒中,这既让这些食物获得了新的意义,也让这些颜料盒获得了新的意义,两个毫无关联的物,被强行扭结在一起,它们各自逃离了原有语境,又各自通过这种新的组合获得了新生――杨茂源不遗余力地生产这种新关系和新意义。同样,将一个家养的黑鸟,一个只会说一句人话的“回到过去”的黑鸟,一个充满着神秘预言能力的不吉利的黑鸟,放置在一个展览开幕式的大厅中,对着所有的艺术品、艺术家和观众叫喊,这个黑鸟的语言(你既可以将它视做一个玩笑,也可以将它视做一个魔咒)被强行搬运到这个艺术的展示大厅中,它改变了这个“艺术”大厅,同时,它的语言也被这个艺术空间所改变――这个小鸟在空间上的单纯“位移”(它本身并不需要改变什么),就使得艺术开幕式及其隐含的一套夸张的修辞神话全都崩溃了。《寓言》中的四个元素,桌子、椅子、鸟和屎组合成为一个漂亮的图案,在这个新关系的组合中,出现了更为复杂的因素:桌子和椅子是一套固定的关系,鸟和屎也是一套固定的关系,就这两组关系而言,它们维持了它们各自的固有神话(鸟总是屎相关;桌子总是和椅子相关),但是,当这两组关系(神话关系)再次以一种空间的错位形式组织在一起时,它们各自的神话在这个四元要素组合中又倒塌了:鸟屎如此之漂亮,仿佛餐厅中的餐桌上的精美食物一般。这个非凡的作品充满了喜剧性――物在空间上的重新组合带来的不仅是物自身的解放,而且是人的解放――这样的组合会导致欢乐和大笑。

物和语境的关系错位是空间错位。在杨茂源这里,还存在着单纯的形式错位――在这种方式中,物并没有发生语境和位置上的空间移动。相反,就物的常识,物的既定形式,就物的历史而言,它在形式上发生了错位:杨茂源生产一种新的作品,这些作品相对于其经典原型而言,在形式上发生了改变。杨茂源不断地依据经典的物的原型来创造出一些新的物型,这种被改变的物,具有强烈的指涉性和关联性――形式上的错位并不妨碍它同那些原型保持着某种暧昧的关系。这些奠基于原型的新形式构造,是一些差异性的重复,这种形式上的改变和错位,是对原型的诉说,是同原型的对话方式,不过,这个对话并没有明显地表达出充满敬意式的谦卑或者是充满不屑式的嘲讽,这种对话复杂而暧昧。比如,他的大理石雕塑,就是同中国美术教育中的“经典”雕塑在形式发生了错位,他将那些轮廓分明的头像(这些轮廓分明的头像正是它们的经典性所在)削成了椭圆形和扁平的面孔,但是,这些面孔相对于原作而言又并非面目全非。这是一种面孔的纯粹形式上的错位。杨茂源迷恋这种错位差不多是出于身体的本能――这大概是他孩童时期的无意识:将那些图像,将每天不得不面对着的图像,将那些作为标准规范而存在的图像,进行形式上的改变,将会发生什么?这完全是好奇心以及这种好奇心所驱动的冒险欲望在驱使着他。他的马和羊的装置系列,将马和羊弄成充气的饱满而夸张的圆形,这是马和羊,但是在身体形式上,在色彩上,在物的结构上同真实的马和羊发生了错位;《马格利特六元素》,用煤炭雕刻一个与马格利特画面中完全一样的木结构,这里的形式错位,是发生在局部的细节和材料方面,而不是整体的结构方面。杨茂源就是在这种形式的错位中获得满足感――好奇心的满足,冒险欲望(这不是冒生命之险,而是冒安全的常识之险)的满足,以及,最重要的生理上的满足。

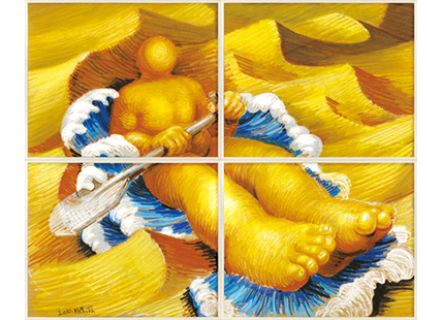

杨茂源的绘画作品通常是将空间的错位和形式的错位结合在一起。这些画中的人物将头、脚或者身体的任一部分都埋在泥土中――人不是站立的着也不是平躺着的,人做出的是一个罕见的姿态,或者说,是一种不可能的姿态。显然,人并不在他应该所在的位置――无论是社会位置还是空间位置,人同他的空间位置发生了错位:在这些画面上,人,处在一个没有人烟的地方。同样,人也不应该是人通常显现出来的形象,人也不是通常人视觉中的形态――杨茂源有时候对人的描写是反透视主义的,或者说,是不折不扣的反透视主义的。他的《站在另一边》系列绘画中,所有的人像都呈现一种视觉上的颠倒,都被反透视主义地呈现出来――这确实是站在视线的另一边。人的形象,通过这种方式得到了改变,它的比例完全失调:脚趾惊人地巨大;头超过了整个身子;人体呈现倒金字塔形;站立着的人群却像要集体倒地一般;人的形象就此得以改变。人,既可能离开他的位置,也可能改变他的形式――杨茂源在绘画中就此同时将空间的错位和形式的错位结合在一起。显然,绘画在处理空间和形式错位这方面,无疑会更加灵活和自如,经过这双重的错位处理,杨茂源的绘画实际上是在表达一种不可能性,相对于常识的不可能性,相对于实证主义的不可能性,相对于神话学的不可能性,相对于视觉和感知的不可能性――这是对一切确定性的怀疑。

这些错位缘自于什么样的契机?或者说,杨茂源怎样构造新的人、物和语境之间的关系?如果说,打破一种既定的关系形式和神话形式可以随心所欲的话,那么,将不同的人、物和语境进行陌生的重组是不是就有一定的必然性?或者说,杨茂源是否根据某种必然性法则来进行这种关系的重组?在杨茂源这里,确实存在着一种新的重构法则,不过,这是一种反法则的法则,一种应该称为偶然性的法则。杨茂源打破既定的关系神话后,依赖偶然性重组新的关系。他对确定性,对艺术家的明确意志,对深思熟虑、对绝对性深表怀疑:他的录像作品《中庸之道》几乎是他的世界观的一个总结。在这个作品中,他开车的行走路线完全交给了对于硬币的偶然一掷。行走的路线,以及这种行走所记载的“景观”,取决于硬币落地的偶然一面。在此,DV所记录下来的,全是偶然性,机缘,以及这种偶然性和机缘本身编织的事件风景。而杨茂源的几乎全部“创作”,就是被偶然性所统治。正是这个偶然性,将世界的各种物、人和事件从它们各自的神话阴影中解脱出来;也正是这个偶然性,将各种人、物和事件重组起来。正是偶然性的魔力,在统治着杨茂源,也在统治着他的作品。偶然性从必然性的强大阴影中露出自己的曙光,它照亮了那些人、物、环境和事件,人、物、环境和事件也借助它的晨曦,开始了轻快而无辜的自我统治。

作者:汪民安