早在19世纪,马克思便在《共产党宣言》中信誓旦旦的宣称:“一切坚固的东西都烟消云散了”。毫无疑问,这个表述一直被作为有关现代性最经典的预言之一,已经在过往的历史和当下生活中得到了确凿的映证。然而对于李易纹而言这却并非问题的全部——艺术家在此更加关注的是我们的历史与现实生活究竟进入到了怎样的维度和深度,换句话说它们在多大程度上被分解,被碎片化?它们是否还能按照某种特定的逻辑关系被拼凑甚至系统、完整的重建?在这个漫长的过程当中个体扮演了怎样的角色?对于个体而言,它们能否并在多大程度上被理解?究竟有没有所谓的“真相”?这些问题长时间的困扰着艺术家的生活与创作,因此他才在为这一系列作品命名时在这个无可辩驳的论断之后加上了一个大大的问号。同时,正是为了厘清并回答这些如同达摩克里斯之剑一般时刻高悬的诘问,艺术家尝试着以图像学为基本线索,历史考古学为方法论,构建出一个关于人类历史的视觉谱系。目前,艺术家正处在该系列创作的第一阶段即通过对创作素材及相关文献进行全面细致的爬梳,将历史事件和现实生活中出现过的各种物品从其产生作用的具体语境中抽离出来,作为最基本的物质要素进行视觉呈现,希望实现波德莱尔所说的“从短暂中抽取出永恒”的效果。

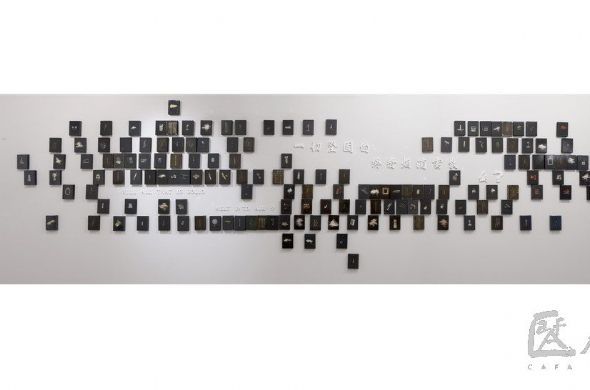

在绘画方式上,艺术家特意采用了最传统的坦培拉画法,每一个画面都经过层层罩染和反复的特殊处理。不同的色层的色彩相互渗透融合,形成了一种仿佛历经了长年累月的风吹日晒,密布着瓷器“开片”一样的无数裂纹,类似于破旧胶片似的斑驳效果。此时,出现在我们眼前的那些战争时期各国空军部队的主力战机,用于意识形态宣传和政治动员的高音喇叭,孤独矗立形单影只的公交站牌,象征着权力与意志的高耸的纪念碑,投向日本广岛并加速二战结束的两枚原子弹,遍布各种大小空间对隐私进行窥视和监控的闭路监视器,风靡大江南北的麻将牌,随身携带即拍即得的照相机,甚至变幻莫测的云朵……仿佛都是已然置身于某个古老博物馆中,饱经沧桑和岁月更迭的文明遗物。通过这种方式,艺术家在描绘对象表面附着上一层具有仿真的,视觉和经验上的“过去式”和“历史感”的微弱光晕,从而模拟或者说伪造出一种带有“文物”、“标本”性质的“视觉遗迹”。至此,艺术家按照详细的分类归档和逻辑排列,以时间为轴,逐步建立起了一个“关于历史和(已经成为或正在成为历史的)人类生活的视觉博物馆。” 在这些林林总总的历史遗迹中,观者得以进入一种拟态的历史心理模式,在一种若隐若现的疏离感中重新回溯和审视这些用以建构一个整体意义上的人类历史所必需的物质因素或载体。这时,我们可以说艺术家的表现手法和作品的视觉呈现便与创作观念实现了有机的统一。

然而这仅仅是该系列创作的第一步——接下来艺术家还拥有更大的志趣(抑或说野心)。

作为一个结构或一种文本,历史是通过不同方式的书写得以存在和延续的。而任何方式的书写都必然带有“作者”自身的立场与价值判断,因此我们可以说“所有的历史都是主观的”(爱默生语),任何关于“历史”的文本都只是其诸多面貌中的一种。并且一旦脱离了具体的相关语境,我们(关于事物、现象、观念)的任何理解都将变得不可能。这也决定了“真实”(这一人类始终追索着的永恒目标)与历史之间永远是一种相对而非绝对的关系——这并不意味着我们无法获得关于历史的真相,而是说这种真相总是有限的,并且只能在具体的认知范式与结构之内才能被确定和理解。基于这样的历史观,艺术家决定通过重塑重要的历史事件与现象,以绘画为载体构建出一种“李易纹式”的历史体系。但我们必须看到,这种建构绝非毫无偏差的抄袭、复原已有的历史事件与场景(与其说艺术家是个唯物主义者,我更愿意将其看作一个抱有怀疑主义的不可知论者),而是将自己作为历史写作的主体,以个人经验与视角为内核,将这些形形色色,浩如烟海的物质碎片重新整合起来,通过一种寓言式的,“现实”与“虚构”相互交织的方式再造出一个个带有强烈个人风格与观念指向的全新的具体语境——无论这种语境究竟是荒诞、悲剧、绝望、唏嘘的,还是怜悯、伤感、讽刺或黑色幽默的——在独立的表达个人历史观的同时为观众提供一种充满了浓郁的个人色彩,在“观看”中“理解”历史的新的可能性。

对于李易纹而言,“人”(包括他自己)实在是一种奇怪的存在,不但永恒的纠结于昨天、今天与明天,并且在一生中不断的试图还原一个关于历史与生活的真实轮廓。然而不幸的是,只有当我们踏遍这张大网的每一个节点之后,才能瞥见那个既有形又虚无的身影,而这在时间与经验上却又是不可能的,因此这个漫长且苦涩的过程无疑更添了一抹西西弗斯式的悲剧色彩。然而虽然这个过程如此苦涩,我们却依然乐此不疲,永无休止,这也许就是人性吧。 诚如马基雅维利所言:“人性既然不变,而且各地相同,那么历史——对人类的以往活动记录——便能帮助人们预测未来,对比现实。”因此,(套用雷蒙•阿隆的表述方式)李易纹作为一个活着的人,为所有还活着的人重建了一种关于“逝者”的生活——在这种生活中,我们也许能够找到另一种真相。

田恒

2011.10.11