一

现代绘画的理论与阐释,之所以很容易把一个画家,逼向远离个性,而被专业烘托的某种风格趋势,在于它很强的主观意识和商业交流的标准相通,不只如此,而且,也和现代主义分析的特征息息相关。结果,造成一种恍惚——许多画家,以为批评家肯切的定义,便是自己风格的定义,而所使用的术语,则自然会作用于绘画难以捕捉的那些构成因素。或由于实际需要,双方默认这距离。批评逻辑上的二分法,最为常见。比如,把写实和抽象截然分开,从而导致对风格较武断地判定,离我们视觉所感受的绘画的具体性,相去甚远,最大的害处,则造成这样的隔膜,人们发现不了作品的长处,而短处,也讳莫如深——所以,有人认为,逻辑的二分法,属于流派传统,而不适合于阐释那些创立流派的人。比如,西方画家,塞尚就属一例。因为,他遵循的是绘画意义本身,艺术和天性两方面的融合,而非明显的界线,这意义,恰好就是“让逻辑的二分法难以立足”。但我们也应看到,写实或抽象,确实是把当代每个画家,都逼入了技术上的两难,——而或许也就有了更多可能。毕竟,艺术风格,取决于画家天性方面,最终多于它的美学方面。张晓刚的绘画,在这点上,可说是个非常成功的例子。

二

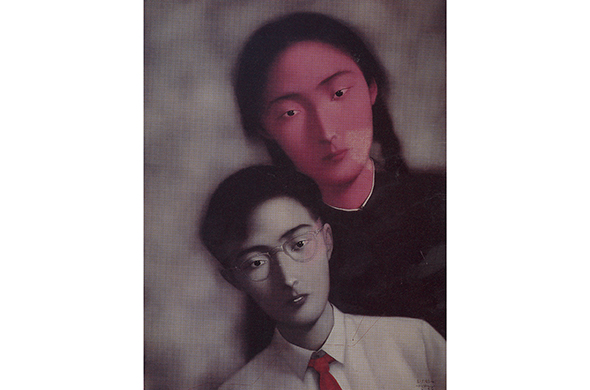

近年来,他那几乎接近绘画“工程”似的《大家庭》系列,愈来愈引人注意。国际画展,连连不断。光去年所参加的,便让人眼花缭乱,瑞士巴塞尔“国际当代艺术博览会”,西班牙“‘拱’之门大展”捷克布拉格美术馆“来自中国的面孔和身体——中国新艺术”,新加坡美术馆“‘引号’——中国当代艺术”,北京中国美术馆“中国油画肖像艺术一百年”,葡萄牙里斯本美术馆“中国新艺术”,香港Schoeni画廊“8+8-1——15位中国当代艺术家”,美国芝加哥“国际当代艺术博览会”,柏林“国际当代艺术博览会”,获英国Coutt’s国际当代艺术基金颁发的“当代亚洲艺术新人奖”……好评更是如潮。你要忽略它,几乎是不可能的。因为,其作品的魅力和震撼,来自于作品自身的语义和可读性。独一无二,便弥足珍贵,故在现代绘画的转折时期,举足轻重。下面专业的评语最能概括:“《大家庭》以一种‘后波谱’态度,用传统炭精画法处理中国当代族类历史的现成图像,为中国文化的当代历史提供了一种具有批判视野的阅读方式。这组作品以单纯直接、平静冷漠的形象和类型化的复制手法陈述了中国人的一种内心化的历史经验身份,也呈现了作者对这一家族性经验和身份反省和领悟,我们认为,作者的这一工作对结束90年代以来中国当代艺术中‘政治波谱’的狭隘语境具有转折性作用”(《画廊》,1996,5、6期)。从中我们不难看他风格的一些基本特征,比如,技法的独特性,新的题材样式,个人经验及趣味,发挥为艺术的独特主旨,从而切入当代绘画一个迫在眉睫的任务,也就是哲学家们所提出的,在世纪末“解除世界魔咒”。

这“解除魔咒”,就现在的绘画而言,在我看来,至少是在两个层面上进行的:其一,如果,我们把视线收缩在广义的波普艺术方面(这并不等于我赞同把本文论述的对象简单地归结于波普),那么,就创作动机而言,它首先不再是85’时期狭义意识形态的直接产物,因自90年代肇始,社会意识的反弹和商品经济,大大地改变了我们的社会形态,和生活方式,80年代的许多观念,艺术风格,失去了广泛的阅读基础,也就是说,风格局部失效了。而画家必须在内心,做出相当大的调整,才可能使其作品,从那种启蒙式的“政治波普”,因随心所欲而近似于涂鸦的形式挣扎脱颖而出,回到绘画可视性这个基本的问题上来。绘画的社会属性,和不可避免的个人主义,开始重新寻找支点与限定。社会从狭隘的意识形态的圈子跳出来后,急速地朝向了世俗化,波普艺术就现实一面而言,较其它艺术类型,似乎具有某种优先权,——因为,波普艺术,从它的产生之日起,就把重新唤起大众对艺术的关注,和艺术重燃绘画服务社会,当作了自己的使命,而且,生命力会越来越强;其二,波普艺术,尽管具有综合的特征,材料的,手法的,风格的,但和油画样式一样,也有个话语问题。也就是说,在西方现代绘画参照下,由“帝国话语”形成的问题——如果,用詹明信(Fredric Jameson)的意思来表达,那已不是宗主国和从属国的关系问题,而是不同的社会形态之间(帝制也好,宗主国,或民族国也好)竞争的问题——绘画市场亦然。中国现代绘画,和国际接轨,面临此问题最多。既然有这前提,那么,画家就仍然会在东方的,或西方的,写实的,或抽象的这些对称性的问题上徘徊,或对抗,或融入,或给予综合,或给予拆析。固然很伤脑筋。但选择和差异,由此而保持的间距和本土意识,明显有很大的潜力。故某种程度,我们是可以拿画家,在交流中取得的成功(固然也不唯此),来衡量其在“解除世界魔咒”这条轴线上,所取得的成就。而这就全要仰仗作品本身蕴涵的东西了。对张晓刚而言,这条多有骄兵败将的探索之路,是出奇的幸运。

张晓刚是80年代初,随四川现代美术运动推波助澜涌现的初醒者和策动者之一。这对于整个中国现代绘画复兴具有很大影响的窠巢,就在四川美院。同代画家中,后成为南方油画中坚者的不乏其人,像罗中立、何多苓、程丛林、周春芽、王川、叶永青、毛旭辉等。运动初期,最明显的特征,便是在社会意识和美学意识上,清算时代和历史的谬误。故解除传统意识形态桎梏的痕迹,在绘画中比比皆是。它以漾溢青春活力为主要气氛,沿着都市生活和边缘地区两极拓展题材。称之为85’思潮的青春期不为过。

张晓刚就绘画功底而言,是不薄的。70年代中期,他就已拜著名水彩画家林聆先生为师。研习素描和水彩。若仔细琢磨他各个时期的作品,不难发现,水彩技法,尤其是饱含水分的晕染法和线痕,因材料对象不同,透明,濡染,润湿,含混,古雅,沉郁的风格,是有积淀与转化的。尤其后来的纸上油画系列《遗梦集》,《重复的空间》等,最为明显。还有他对色彩的限制,游刃有余,不见滥觞,和这也是分不开的。

1981年,他完成了毕业作品,油画系列“草原组画”。批评家后称之为“突破口”。但那只就绘画过程有效。因为,应注意这样的事实,就画家至今为止,风格发展的线索看,张晓刚绘画意图之纵深,既不在一般意义的大自然方面,也不在当代绘画流行的都市主义方面。最多只有深远背景的意义。可以说,几乎所有绘画的术语,所有批评的术语对他都是失效的。我甚至可以说,他是一个运用现代技法,内心却操持浪漫情绪的画家——如果,浪漫主义运动最初的气氛,仍为人重视,“社会纷扰而激动,个人主义和多数人的冲突首当其冲,成千上万漂亮的青年男女,放弃政治的竞技场,重返文学艺术。不为沙龙传统和社会的陈规陋习所困扰。诗和绘画的复兴——两个姊妹艺术紧密联结起来”(W.A.Nitze & E.P.Dargan’s History of French Literature,p.518)。——我以为,若能跨过现代绘画那些热闹的场面,便不难发现,张晓刚其实是在这样类似的氛围中,寻找个人风格的。他的画极富诗意,而这诗意,从许多描述性的文字流露出来。他研究的不只是绘画语言,还有艺术理论,哲学,荒诞派戏剧,对现代诗歌也情有独钟。艺术实践上,他仰赖的,是艺术的统觉,而不是空泛的观念,寻求的,是像赫伯特•里德评述塞尚所谓的“一种好的构造方法”,而不是流派。

所以,《草原组画》就他的个性,和后来的风格而言,可说是个意外。而就连这意外,也是受阻的。因为受梵•高影响,像《暴雨将至》和《天上的云》中,对生命力的夸张和赞美,与当时“乡土现实主义”的趣味,发生了冲突。但为慧眼所识。后发表在《美术》杂志上。

1982年美院毕业后,他竟然失了业。曾打过工。随后又到昆明市歌舞团当美工。这年参加过英国BBC公司举办的“世界绘画大奖赛”。不久,对西班牙画家埃尔•格列柯发生了兴趣。1984年,因病住院。因为从小体质弱,也因为医院独特的气氛,他对生存,死亡,爱恋,和人生猛然警觉起来。其实,这无疑是早已蛰伏他身上的某些隐衷而已,只因现实环境的改变,而突然被提醒。从他自己的一段话,能体味这点:“病魔的最大的好处就在于,当我们被遗弃在生与死的白床上时,在这两个世界之间,才真正明白了什么叫做梦。”

这对理解他今后的作品,十分重要。因为,那不光是生命必不可少的体验,而更重要的是,它导致了艺术家对生活与艺术新的看法。直接产物,便是在医院画的素描集《黑白之间的幽灵》。素描在晓刚手里,从来不是练习手段,而是表现本身。这似乎和他敏感而内向的性格很合拍。一个敏感的人,是随时要记录自己心迹的。而这些素描,遂又引申为纸板油画《充满色彩的幽灵》系列。现实中的床,床单,人体,羊,皱褶,经象征的手法,给现实和梦境,不祥的预感,恐怖和混沌,予以平面的渲染和表现。抽象而情绪化。它把透视关系,转变为一种寓言故事似的东西,像系列中的《初生的幽灵》,《向边缘移动》;有的则极富宗教意味,如《来自子夜的启示》;也有的既冷凝又美,像《红月亮》。都笼罩在梦幻的气质中。有力结束了写实风格(指草原风情)——“绘画的过程意味着一种自爱的宣泄。而一件作品的完成,往往包含着对我们过去价值观的遗弃”,而又赋予了今后风格演变的基本特征。类似超现实主义的梦幻气氛。

三

从1985年1986年返校执教期间,张晓刚和昆明的毛旭辉,潘德海,上海的候文怡,张隆等,在上海南京自费筹办了“新具像画展”。是85’思潮中,最早自办的展览之一。艺术倾向也最具代表性。随之又和毛旭辉、潘德海、叶永青等,在昆明创立了“西南艺术研究群体”(1986年),几乎同时,分别在昆明、重庆、北京再次举办“新具像画展”。影响不小。

这时,其绘画风格,也丰富多采,较成熟地进入了第三个阶段(就“草原风情”和“梦幻”系列而言),或许可称之为“梦幻似的象征主义”。因为,有次,他曾对同行邹建平说过,如果你要写文章,就把我归到象征主义去认识。其实,他从1986年到1989年的绘画风格,是很难归类的。就这方面,他的同行很有发言权:“晓刚长期生活在云南,热带丛林肥沃的热土具有旺盛的生殖力,无疑对晓刚的爱是一激化。他为人朴实自然,像一个童心未泯的大孩子,坦率,真诚,温和。这质朴其实是个大智慧,使他眼睛明净而清澈,凭借一种充满强大活力的感觉把它看到的世界表现出来。原始而热烈的绿色纯情,又是自然的。一切都合于生命本质。难怪他要离开若尔盖大草原那干燥的风起伏的斜坡曲线,辽阔勃发刚烈浑实而富有熊性气魄的荒凉大漠,重新回归到他幼小的回忆中去领略那秀丽神秘的亚热带原始风光。梦幻般的红色,黄色,绿色,具有安格尔精神的典雅高贵的妇人造型,郁闷不欢的羊或羊头,蘑菇状的生物体,中国传统的山水符号……谁也不知道晓刚的动机,也许没有动机。”

或许这并不重要。因为,晓刚由着自己性情画画。吸众家之长,尽可能丰富地表达内心的感受和美学经验,而不囿于潮流主张一类。画家首先是把一幅画画得来好看。自己也要喜欢才行。他许多秀美雅致的纸板画,就是这样逃脱了爱不释手的购买者,而保留下来。他奉行什么主义呢?——或许是精品主义吧。这时期的代表作有《生生息息之爱》(1988),《浩瀚之海》(1989)等。这之前的《遗梦集》,有着很强的装饰性,面具化,最见本土特色。与其说时是民族性的,还不如说是种视觉记忆。

这期间,他参加过法国蒙彼利埃市政厅联合举办的“中国当代艺术家四人联展”,美国GHK公司和中国美协在纽约联合举办的“中国当代油画展”,还有1989年,北京轰动一时的“中国现代艺术大展”。

四

九十年代伊始,晓刚有《黑色三部曲》(1991年参加美国亚太艺术博物馆的“我不与塞尚玩牌——中国前卫艺术展”时,为该馆收藏其中一幅)和《重复的空间》组画问世。对魔幻现实主义有点着迷。这和他的童心与幻想的性格极吻合。其勤奋也令人惊叹。系列作品频频问世。1991年,他创作了两组油画系列,《深渊集》和《手记》。后者尤其值得注意,是因为从它能看出,晓刚的风格,是一个不断演化的过程,不同时期的作品,虽造型上,前后变化很大,往往莫衷一是,但局部特征,和内在联系还是很明显的。比如,自《充满色彩的幽灵》系列,到《手记》,现实的连续性,和日常生活的逻辑意识,仿佛全被无意识的网络过滤掉了。这不能不看作是艺术的吊诡。因为,我们的今天的经验意识,是无时不受到日常生活和历史时间支配的。正因为如此,对艺术惊奇的渴求,便导致了近似白日梦的效果。显然,画家是在处理可称之为“时间”的东西时,带给了我们这样的感受。生活场景,或文本意识,随了物体的支解和重新组合而呈现。物体可以是无机的,也可以是有机的,植物,箱子,人体器官,手,脑袋,脸。《手记》的寓意,可能因为画家意识到,现实生活中,手的使用率最高,被迫接触日常事物,故又最零碎。和一天当中,多数时间,我们感受的破碎性相似。

1992年,晓刚到德国,荷兰,法国进行学术考察。德国当代艺术家里希特的作品,对他有不小的启发。他开始重新审视创作历程。用他的话说,便是对自己进行“学术上的清理”。其结果,也就是1993年开始的《大家庭》组画。这年可说是他极辉煌的一年,参加了香港艺术中心和汉雅轩合办的“后’89中国新艺术大展”,澳大利亚悉尼当代美术馆“‘毛’走向波普——后’89中国新艺术”展,以及在成都举办的《九十年代中国美术——中国经验》,《大家庭》的初期试作,首次亮相,并与汉雅轩画廊签约,成为独家代理画家。

而最重要的,自然是《大家庭》的诞生。这组作品规模之浩大,迄今已5年时间,可谓最费心血。在波普类型画中,是继王光义,方力均后,刮起的又一个有力的“浪头”。但如果把它仅仅归结于波普,那未免太简单了。正如他自己所言:“当代性和前卫性不应当成为一种对立于个人感觉的文化判断。”这就是他何以欣赏爱德华•保罗兹那句话的原因——“一个人很容易获得正确的想法,但却选择了错误的方式,或者有正确的方式,而缺乏正确的想法。”言下之意就是,创作意识和技艺,缺一不可。两者都是自己风格演进的必然结果。没有突然从天上掉下的东西。关键在艺术家的积累。偶然因素自然是有的,比如对旧照片的突发臆想,最先来自于《手记》系列中,《红婴儿》背景使用的照片,《大家庭》中肖像脸部的光斑,在《手记》系列中,也是有痕迹的。需要即发明。而艺术的需要,是和艺术家对美与和谐的渴求分不开的。它来自于人的创造性。而这正符合他一贯仰仗艺术统觉,而非观念,追求一种好的构造方法,而非流派的健康心态。要知道,任何流派的命名,其实都在创造的事实之后。不明白这点,便不会明白何谓艺术。艺术确实存在着机会,但按科学界的说法是,机会属于那些有准备的头脑。基于这点,我们便简略地来看看,晓刚是如何在天性方面,和意识方面,为自己这成功的风格作准备的。

首先,在艺术思维和表现的方式上,他是折射式的。这从《黑白之间的幽灵》就已开始了。这点,他自己也有阐述:“我总是习惯于有距离地去观察和体验我们所处的现实,以及我们所拥有的沉重的历史。这样讲,并非意味着我要试图去接近一个‘愤世嫉俗’的遁世者,也许这完全是自己性格和气质的原因。常常下意识地要站在事物的背面去体验某种隐藏于事物表层之下的那些东西,那些被人称之为隐秘的东西。”问题很清楚。成功的艺术家,往往都有个性和材料,方式,工艺配合的特征。这个问题超乎于美学之外。从晓刚,我们或许对此能有点认识。

一方面,照片作为观察对象,正好具有那样的特征。我们每个人,都能通过被摄的经验和照片中的“我”,来体会它,作为“修饰”的漂亮结果。而这修饰,若放到社会背景下,便可能是美学的,时代的,社会的。正是《大家庭》系列所谓“血缘”的语义所在。这种集体无意识的修饰,没准或许正好成为了解其本质特征的符号。在摄影术进入中国以前,人们只能用绣像画来表现肖像。材料手法,固然死板而失之生动。人们也适应了它。而一当摄影术因价廉物美取代了绣像画,就像现在的傻瓜相机和快速冲印法取代了传统的照相馆,当人们由课题,转而为应该生动创造的课题的主人时,反倒不能适应了。鲁迅就曾描述过,早期摄影刚进入中国时的落后观念。人们把照相机视为“眼光娘娘”,在拍照时,也似乎要摄走灵魂。那自然不会有生动可言。随社会进步,这个问题,或许已不在话下了。但为摄影记录的风俗,仍有着视觉上的错位和由此产生的魅力。就是说,旧照片即提供了时间差异,而同时,也提供了意识上的差异。“美”是流动的。它往往会产生荒诞滑稽的感觉。比如,看自己的文革照片,谁能说那还是美呢。摄影术随了技术在不断改进。而人对机械的不适应也在变化。每个时代都有自己的特征。而这恰恰正好成为,晓刚把摄影样式转为绘画样式的社会基础。实际上,《大家庭》那些单一化面孔所表现的怪异,也是时间和历史之怪异。艺术地认识它,便是实行解除令。

另外,晓刚在自己那段话里,无意识地把自己比喻成了照相机。若在布勒松手中,我们谁会认为,照相机镜头所摄取的,和被摄取的现实,是一样多呢?罗兰•巴尔特的表达更有意思,在他看来,一张好照片的魅力,在于它有个“刺点”——可理解为图象之所以有趣的内在关系。故我们可以说,晓刚能从照片,发掘出新的绘画样式,也在于他捕捉住了摄影术本身的刺点。《大家庭》中,我们会发现,几乎所有的肖像(有人认为是反肖像的),都有似曾相识的特征,比如,眼睛,鼻子,嘴唇,脸部中性化,消除男女特征,就摄影来说,这无非是机械处理图象时,固有的复制与修饰的特征,故批评者用“复制”的术语将其概括。但实际上,晓刚在作技术转换的时候,是抱有自己的艺术主旨的。其表现语义所在,无非是对“千人一面”形象化宿弊的揶揄和反讽。它可以从个别特征,投放到更深也更广的意义层面上去。每张相似面孔的后面,都有不相似的故事。而也正象哲学家说的,相似的社会结果,必有相似的原因。

晓刚的绘画,就正好给了我们深究这原因的艺术理解的契机。即本文所谓“解除魔咒”的契机。因为这“家庭”肖像,其实,也就是文化风俗的集体变相。《大家庭》系列画,是一个由繁到简,符号逐步冷凝的过程。晓刚的风格,隐藏着这样一种理解的可能,因为,他用艺术的美表达了一种社会学意义上的恐怖美,便给了我们阅读上的双向选择:当我们在看一幅画时,我们被奇异的面孔,晕光,整洁平涂的基本色调,还有它的技术所吸引;而如果,我们是看一张照片,那我们便会为照片后面幽深恍惚非现实一般的梦境,而感到莫名的惊悸。艺术的震动,不只是一种说法,而包含着实际的意义。这也正是晓刚给我们设下的美学陷阱。

五

另外,还值得提醒的是,通过不同时期的绘画,我们或许可通过晓刚,获得绘画工艺的正确观念。我们已注意到了,他的绘画,无论内容如何,总是很美而精致的。这种美,有时是印象似的(如早期作品),有时又是恐怖的(如“大家庭”),但都具现实的基础,充满装饰的意味。其作品,曾被用来作招贴,书籍封面,算是证明。——这“意味”既有社会方面的,又有手艺方面的。就是说,我们不该忘记,油画这门艺术,最早是配合建筑应运而生的。一开始,它就具有公众性和工艺的特征。慢慢才独立为艺术家专门从事的艺术,和架上画。在我们的现代生活中,西画东渐,长期泡在知识阶级和文人中间,未必没沾染传统的恶习。而后又随大众文化濡染,弄得来形而下,又失去了艺术的规律与活力,两极都未得以长足发展。故现代架上油画,在进入更成熟的阶段,更面临其它艺术类型挑战的时刻,在社会与个人,在商业市场与人文精神,实用与美学之间的调停,对个体画家来说,是个并不轻松的考验。不过,消除各种偏见,可算解除魔咒,获得真正的现代性之始。

另外,油画毕竟是门手艺活,是以不同的风格获得社会认同的。就这点而言,工艺和风格可看作是同义词。恰巧,Style(风格),拉丁语作为名词,就是指一种铁笔,暗示着,语言,图象和记录。如果,把“风格”用于描述绘画艺术,那么,它起码意味着,作为手工的艺术,必饱蘸活力,精细,敏捷,和语言的流动因素等。就现代艺术看,观念之滥觞和片面,时常和必要的技艺发生冲突。这完全可从19世纪以来,新文化运动找到其社会基础。固然,技艺绝非一成不变。但社会对它的渴求,有时明显超出了画家本人。那不能不说是一种很旧的意识。而张晓刚风格演化的过程,和他在绘画市场的成功,是能够给予我们许多启示的。

钟鸣 1998,1月,于成都