吕澎所著的二十世纪中国艺术史,把张晓刚的代表作“大家庭”系列中的一幅作为封面,把黄宾虹的一幅具有其典型图式的山水画放做封底,含义是甚为明了的。虽然不能说吕澎的选择是最终的历史定论,但这样的排位并非个人的情绪化产物,而是带有比较广泛的认同的。我们都生活在当下而不是未来,所以我们只是依据自身的经验以及已有的艺术史脉络来做判断。一般来说,同代人很难整体地全面地把握身边的人,毕竟,我们都处于变化的延续的过程中,已有的经验及实绩则是一个阶段,不代表未来,这便是当代艺术史研究的尴尬——当然,并不能由此低估当代人在判断上的智商和准确性。我记得郁达夫当年对身边的鲁迅所做的经典式评价,若干年之后的今天,似乎仍然没有走眼。所以,同代人的评价是有可能与历史的评价不谋而合的。

由于当代艺术这几年的大红大紫,特别是它在市场上的节节胜利,消解了人们对当代艺术家的学术兴趣,这一现象不仅反映在市场本身,同时也严重影响到了学术圈子内部。艺术家的价格高低成了其学术定位的高低,资本的指挥棒起到决定性的作用,而“学术”却成了低三下四、可怜巴巴的合谋者。在此,我想指出一点,人们不愿意甚至抵触所谓的评论文章是情有可原的,难道充斥在各种刊物、网络中的烂东西能不败坏人们的胃口和兴致吗?许多批评家实际上已经成了广告词的制造者,他们拿了艺术家或者画廊的钱,挖空心思编织溢美之词,这是很可怕的——结果只有一个,即学术的原则的彻底丧失和批评家形象的集体损毁。自然,事物的规律从来如此,清者自清,浊者自浊。我一向比较倾向于事物的发展是有自身的秩序的,混乱和无序只是秩序外的偶然。

在当代艺术不长的发展演变过程中,艺术家在世俗意义上成功往往依靠两个方面,要么做出非常事件来引人注目,而成为一种不断为人们重复的传言,要么一步一步爬高,逐步映入大家的视野,——这有点像巴尔扎克描绘的情景,若想在人群中出人头地,要么像炸弹那样炸进去,要么像瘟疫一样瘟进去。我所说的“世俗意义”,不包含褒贬之意,是指一种事实的存在。因为说到底一个艺术家最终的艺术史成功是由时间的延伸来决定,现实的桂冠和历史的桂冠毕竟不是一回事。看待问题需要有不同的角度,但我认为更重要的是时间,是一年?还是五年?还是五十年?还是一百年或者更长时间?我想里面的道理是不难理解的。

从上世纪90年代开始至今,张晓刚在中国当代艺术圈子里的知名度是极少有人可比的。我们翻开各种有关中国当代艺术的书籍或杂志,张晓刚的名字都是被大书特书的——这说明,他已成为这段时期的一个显著的符号,一个醒目的标志。在大多数情况下,某个艺术家受到注目和赞扬,是在一系列选择中逐渐形成的。我比较反对安迪•沃霍的成名观,显然是一种肆无忌惮的投机,投机分子是可能成功的,但只是老天的偶尔疏忽。有一次晓刚严肃地对我说:“当下的热烈气氛已超出了艺术家的承受范围,艺术家应该把大部分时间放在工作室里,然而身不由己,飞来飞去,四处应酬,这是有问题的。”从这一点看,他所具备的自醒能力可以保证他内心的独立,正如他早期起步阶段的执着和韧性一样,把自己置身于个人的此岸,而对一切与自身无关的彼岸的热闹保持警惕。当然,晓刚说的身不由己是所有人的存在的局限之一,存在本身就是局限,但对不同的人,局限的结果是不同的。

谈到中国当代艺术,便不可避免地会涉及到中国和西方这个二元对立的话题。多少年来,批评家也好,艺术家也好,都从各个角度和渠道对其进行有效和无效的讨论——对此,我的观点是重复黑格尔的“存在就是合理”的观点,中国当代艺术的“原罪”是注定的,换句话说,它是被一种宿命的前提覆盖的。其实这不是中国的问题,所有非西方系统的知识界、文艺界都曾在这一话题上纠缠不息。早几年的萨伊德,当下的帕慕克,无不热衷于此。从不同文化传统的自我延续到后来强势文化的垄断性,其过程无法绕开。马克思曾预言,发达国家呈现的就是不发达国家未来的图景。如果我们承认并尊重事实,就不得不用一种更为切实的态度来对待事物。北京的易英说:“无论如何,成功的政治波谱树立了一个榜样,促使更多的艺术家投入其中,他们到处收集政治符号、政治表识、领袖形象、钱币、军人、警察等等,甚至包括普通中国人的形象,经过波谱化的丑化处理后,都可以成为政治波谱,然而目的只有一个——追求金钱。但是在西方某些人看来,这才是中国‘反抗艺术’的代表。”在种种非议中,易英的说辞并非极端,而在那些满脑子政治战略的写作者笔下,所有名堂全是以美国为首的西方帝国主义的“阴谋”。这里,学理问题已经消失,只剩下“原罪”。

其实,以大批判式的口吻指责中国当代家的作为是不公平的,本质上说,是一种自大与自卑的大杂烩,他们根本没有深入到艺术家的创作实践中去,没有从作品的形成和意义中寻求可能性。中国当代艺术是受到西方的刺激和催动才发生及发展的,但它从一开始便带有原始的本土的胎记。一个简单的事实是,如果中国当代艺术仅仅重蹈了西方之辙,是不可能受到西方观众的欢迎的,毕竟,艺术不是日用产品,它是立身之本是靠特殊性和独特性,这种简单的逻辑或许不足以解决争议,但至少告诉我们,“原罪”不像有的人渲染得那样严重。

在观念上看,张晓刚最初的创作无疑是紧贴西方思潮的,不管是表现主义或是象征主义,或是其它的各种主义,都吸引着他的注意力。在一定程度上,各种艺术思潮和艺术流派对他的影响,均不如哲学和信仰来得那么强烈。正如歌德把二三十岁的年轻人定性为哲学年代那样,首先要解决人生观和价值观问题,接下来才轮到安置艺术的个人发展。80年代末的张晓刚是这样表述的:“幸亏这世上曾经产生过柏拉图、黑格尔这样伟大的人物,致使‘精神’这一含义从人的躯体内分化出来,变为了一种独立的‘生命象征’延续至今,否则人类历史将不堪设想。”这与同一时期其他艺术家关注的东西十分相似——例如,灵魂、精神、信仰等等词汇成了一种对自身孤独处境的精神拯救,唯其如此,也制造出了自我精英化的幻觉。

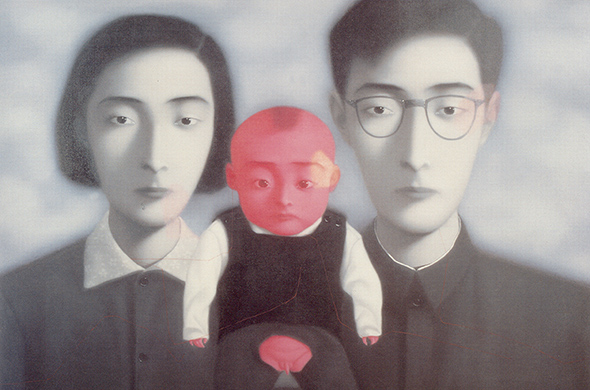

我相信,没有《大家庭》系列,就没有张晓刚今天在当代艺术领域的不可替代的地位——反过来说,这是一句废话,正如,没有写出《红楼梦》就没有曹雪芹的文学史一样。张晓刚在90年代开始画出名扬海内外的《大家庭》系列,几乎是一步登顶,而在接受他的这种新图式的过程中,很多人是在疑惑中逐渐理解并认可的。依张晓刚自己的话说:“1993年我刚画《全家福》时,是基于被旧照片的触动。我无法说清楚那些经过精心修饰的旧照片,究竟触动了我自己心灵深处的哪一根神经,……经过一个阶段后,我才逐步认识到,在那些标准化的‘全家福’中,打动我的除了那些历史背景外,正是那种模式化的‘修饰感’。其中包含着长期以来所特有的审美意识,比如模糊个性,‘充满诗意’的中性美感等等。另外,家庭照这一类本应属于私密化的符号,却同时也被标准化、意识形态化了。我们的确生活在一个‘大家庭’之中。”艺术的力量被含蓄地完美地体现了出来,作为某个阶段的历史记忆,被张晓刚以这样的方式固定下来,应该说是非常准确而具有概括力。晓刚曾与我戏言:我这样的阴森森的画面,不讨喜,怎么会有人喜欢?旧照片转化为独特的绘画语言时,变成了我们称之叫艺术的东西,而这个艺术又并非已往那种赏心悦目的美和富有诗意的美,甚至可以说,画面中的人物近乎于着色的木偶,毫无个性,毫无喜悦,表情默然,目光呆滞,似乎一个个都是灵魂出窍的样子。是的,如果我们同意把这种萦绕着阴森森鬼气的调子,亦当做“诗意”的话,自然能够扩充出另外一种意境。正如陪根将形象的扭曲转化为一种诗意,克莱因将纯色看作“充满诗意”一样,张晓刚将他的最初对旧照片的触动延伸到我们身上,通过我们的眼睛激发出心灵的颤栗,这是张晓刚的“诗意”,是他吟唱出来之后获得我们共鸣的“诗意”。

一些谈论中国当代艺术的人往往把艺术当成社会学的言说材料,去做过度的思想性解释,其实正是坑害艺术的做法。昆德拉称“卡夫卡学”害了卡夫卡,是非常准确的,试图在卡夫卡那里寻找宗教、思想以及各种倾向性,活生生肢解了卡夫卡作品本身。我鄙薄所谓的“红学”,“红学家“已把曹雪芹的作品糟蹋得不成样子。同样,别指望在艺术家的作品寻找艺术以外的东西,这一点,晓刚曾对我做过很明了的表达:艺术家做不了别的事,但别人也做不了艺术家做的事。回顾80年代至今的形形色色思潮,潮起潮落,留下的也就是一些具有代表性的作品而已,作品永远是言说的对象,但对象最终能成为实在,言说却归于消逝。

回到“思想”这一话题,张晓刚的思考有他的“理想色彩”,他细致分析了85思潮的现象之后,进而指出:许多艺术家(也包括部分批评家)如众所周知的那样,都带有浓厚的反叛精神。当时谈论很多的“自我”除了个人的情绪发泄外,更多地带有社会变革的渴望,一批以“反叛者”面目出现的作品,其感情真挚的内涵与毫无个性的外在形式组成一种富有冲击力的矛盾力量,而艺术语言常给人某种“外模仿”的感觉。1989年以后只剩下一小部分固执的艺术家沉潜于自己的心灵,对当代世界文化的进一步认识使他们不断产生出建构中国现代艺术的渴望。但对于一个中国艺术家而言,常有一种无从下手之感,我们只有在价值的崩坍和熊熊燃烧的信念里,进行不断地调整,对自己挚爱的主题进行再认识……

张晓刚以最适合自身的方式完成了他在那个时期的使命,而且顺利地开掘出了一条通向未来的坦途。从因果关系上说,90年代以后是有显著变化的,80年代的反叛到了90年代便是解构,反叛是以一种理想反对另一种理想,以一种终极回答另一种终极,而解构则是对理想对终极的全面扬弃。扬弃并不是没有,扬弃是确立的另外的表达。综观艺术史,众多的事例表明,艺术家在某种环境和氛围中的实践结果看起来只是偶然,这样的偶然是人为的事件,当它变成后人言说的必然时,只是确立了一个前提:它集中地概括地体现了那个时代在艺术上的必然,在一系列的延伸的环节中,它是不可或缺的和不可替代的。

这当然还得涉及一个艺术家的基本命题,技巧问题。我想没有人会反对这样的假设,如果张晓刚运用传统的油画技法进行创作,能不能达到我们的期待还是个谜?换句话说,他把“旧照片”复制成大幅油画的过程,恰到好处地完成了一种独特的创造,不仅扬弃了人们熟知的传统的表现语汇,同时又将观念过滤后的技巧与观念紧贴在一道,使之转换为内在循环:观念—技巧,技巧—观念。只有非常成功的艺术家才能做到这一点。按照文本阐释这一角度,张晓刚像所有被记载在当代艺术史上的最出色的艺术家一样,在完成了自己从观念到技巧这一过程时,切断了重复的可能性——他只是他自己的终点,而不是任何人的起点。

张晓刚属于内敛的含蓄的艺术家,因此在他身上,“自省”不仅是一种与生俱来的性格,也是一种棉里藏针的能力,“自省”在他那里是反复出现的和充满矛盾的。我清楚,凡具有“自省”能力的人都带有自虐的倾向,他们不满足,不止步,他们永远试图在挣脱什么。现在,张晓刚在人们心目中已形成了一固定的图式,这在他看来正是新的对抗和新的张力。我们知道,对任何一个功成名就的艺术家而言,实践中的每一点进展都是更为艰难的,正如运动员对标高和速度的极限既期盼又畏惧一样,连续的辉煌只是激励的力量。我问过吕澎,二十世纪末的张晓刚成了你艺术史研究的最佳材料和图标,你对他未来的期待呢?吕澎反问我:你不觉得一个艺术家能够占据如此重要的位置已经很幸运了吗?我说,答案可能还不止这个,需要时间,时间是最后的胜利者。

在一次闲聊中,晓刚和我谈起,他最喜欢武打片或动作大片。我也一样,因为我深知,武打片和动作大片中的场景延伸了平时的幻觉,尤其在缺乏现实力量的时侯更是如此。我相信晓刚内心中的那个情结不会改变,如前面说的,善于自省与思考的人往往会固执地伫立在自己个人的此岸——当然啦,不等于他的内心是甘愿如此的,只不过选择到达彼岸方式与众不同。

李小山

2007年10月