张晓刚的艺术就像当代艺术的影子始终缠绕着我们、跟随着我们,并长时间地吸引着我们的注意。这种吸引力源于他的艺术与历史和记忆始终保持着的关系。1992年,张晓刚在他的创作中找到了这种历史和记忆的主体,这个主体并非来自任何外来或虚构的想象,而是艺术家本人与归属于他自身的文化。这个时期以后,在张晓刚创作的《大家庭》、《失忆与记忆》、《绿墙》等系列作品中,这个主体的形象开始不断地在画面中成为历史和记忆的体验者和见证者。2004年以后,张晓刚开始了摄影作品的创作。媒介的改变并没有让这一线索中断。艺术家根据自己的记忆和感觉进行拍摄。这些摄影画面看上去都很随意和生活化,其中有他熟悉的生活场景或环境,也有一代人所熟知的老电影故事的瞬间。在这些随意但又与记忆暗藏着联系的画面上,张晓刚用日记的方式记下自己在拍摄时的感受:他写下年少时就熟读的文学、诗歌作品,写下曾经被中国知识分子狂热传阅的西方哲学经典片段,也写下极度私人化的感想。《大家庭》等系列作品中具体的个体形象在摄影作品中被隐去,但这些文字却钩沉起看似散漫不经意的生活碎片,让一个非具象的主体在叙述中保持着艺术家与历史和记忆的密切关系。同时,在这个过程中,艺术家也在试图恢复一种中国古代“题画诗”的传统:这些文字既是观念的,又是文字所叙述的内容本身。这种将视觉文字化,或者说将文字视觉化的努力,也是这次张晓刚在佩斯北京的个展《史记》得名的直接原因。

当然,正如中国人文化记忆中共有的那本《史记》一样,这个展览名称更多地体现着张晓刚创作中对历史线索的不懈探索。他擅长用那些看似微弱的痕迹延续他对记忆的敏感书写:从一开始的血线、光斑、泪痕到后来的遥远的天际线和穿越画面的高架电线,以至室内易为人们视而不见的灯绳和电线。艺术家用这些细节将抽象的历史与具象的生活联系起来。他用这种方式时时提醒我们:事实上,每一个个体都是在这种抽象又具体的历史中成长起来的。我们与毗邻的东方国家日本一样,正在政治经济迅速全球化的过程中体验着当代生活与过去文化的撕裂。这种情况下,日本艺术家村上隆提出了“超平”的主张,即以一种“去历史化”的态度面对当下文化;而在中国,张晓刚以一种截然相反的态度拥抱历史和记忆,并在历史和记忆的深度中努力探索文化的新可能性。

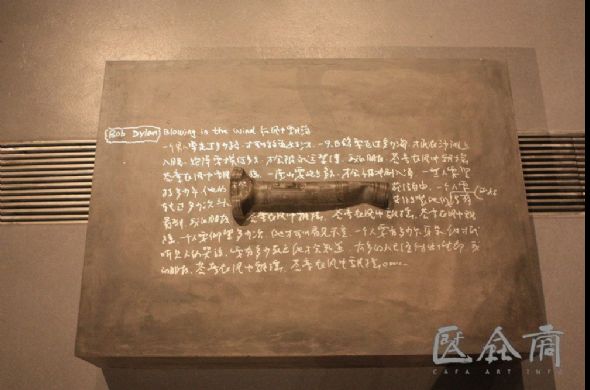

这次在佩斯北京举办的个展中,张晓刚采用了一些新材料来进行绘画创作。在一些作品中,他用光洁的钢板代替了传统的画布,将绘制完成的草图用丝网印刷到钢板上,再在钢板上对印制上去的草图进行修改;同时,他延续了自己在摄影作品中所采用的“记录”手法,将自己创作时产生的大量思想和感受以文字的方式书写在印有草图的钢板上。在这个过程中,我们依然能够感觉到艺术家在用个体去对应历史(或者说“过去”)和记忆:当他将草图“发表”在钢板上时,即是对草图的“过去化”处理,而其上的修改和文字,则是叠加在“过去”或“历史”上的叙述主体。他在有意识地和自己与自己的文化对话。通过这种对话,艺术家试图打开自我以及环绕在自我周围的文化空间,从而建立起一种新的文化态度和方位。

在8月30日的绘画书写中,他这样写到:

——。20年下来,有些方面似乎也一直徘徊在这两个问题之间(实际上是一个问题的两个面而已)。因为“叛离”(逃避)使我们能坚守住某些内心认定了的东西,而并非人们常常爱说的某些冠冕堂皇的词诸如“执着”、“献身”等等。另外,因为“面对”使我们在追寻之路上有了起码的判断,从而不断地调整着自己的方向。所以常常会有这样的感受,为了更好地去“面对”,我们不得不首先学会选择如何去“逃避”?反过来讲,你想逃避的,往往恰恰又是你必须面对的。——。

艺术家的历史观来源于“逃避”,而并不是通常我们所认为的“执着”和“献身”,艺术家通过“逃避”回避了直接的艺术问题,却实在地为艺术注入了“事件性”、“故事性”与“曲折性”的内容。

在8月21日的绘画书写中,他这样写到:

——。自然地想起前几日与人聊天时谈到记忆不是为了复原,甚至不是为了怀旧,记忆只是一个过程,是我们今天诸多享受中的一种方式。生活的变化速度早已超出了我们的心里对时间的认知和承受。现在我会去想,当我们还很年轻时却已开始“怀旧”,这究竟意味着什么呢?是我们开始过分地迷恋记忆呢?还是开始怀疑我们的记忆呢?

“怀旧”已经成为当今生活的一个部分,已经成为一种现代景观。“记忆已不再是一个过去式了”。艺术家这样写着他的画,画着他的写。

在这些绘画中,我们看到了艺术家大量的文字书写,直接的思想表达已经成为画面形式的一个部分。这不得不让我们想起中国题画诗的传统。中国文人画家往往在完成一幅绘画作品后会在画边用题诗的形式记录和抒发创作这副绘画的心情及画面所表现的情感。画面的内容和题诗与题记相伴,共同组成一幅完整的绘画作品。张晓刚无疑在试图恢复这样一种传统。在个人的当代绘画实践中,艺术家把思想和情绪竭尽所能地表现出来。文字在这种状态下就会出现在画面里,而看画本身从来就不仅仅限于看画本身,看画的过程同时也是读画的过程。概念艺术家也在用极端的方式实践这一形式。与概念艺术家的表现形式不同,张晓刚在展现这一看画/读画的过程时是自然的、抒情的、边写边想的。他的艺术更多地需要体会,而不仅仅是理解。

当代艺术包含了对所有艺术方向的开放,在中国艺术文化中已存的记忆正在被唤醒和更新。张晓刚个人艺术的发展正在当代的层面中打开这一传统。

新元素钢板的介入,让作品在记忆之外又多了一层新的意义:当观众走到光洁如镜的钢板前,细细端详艺术家对于历史与记忆的创作时,他们毫无疑问还会看到镜面中反射出来的自己的形象。这种反射出来的形象让记忆的主体出现了一种新的可能性,作品似乎在寻找一个更加现实的、当下的主体,也似乎在将这个现实的、当下的主体引入到过去的历史中去。这或许也是艺术家想建立起当代艺术历史观的一种努力吧。这种努力同时也把米开朗基罗的镜面作品从空间的思考中拉入进时间的体会里。

展览中还包括许多雕塑作品。这些青铜或者水泥制作的墨水瓶、钢笔、书籍、收音机等等,都似乎受到过挤压,以一种变形了的方式呈现在观众面前。与其说这种挤压来自某种具体的外力,莫如说它来自于时间或记忆。它们经过历史来到我们的面前,带着过去的痕迹和生活的琐碎性。正如那些光斑和线一样,这些零碎的小物件导向的是我们与我们的过去之间的联系。在今日的中国当代艺术中,张晓刚这种不断试图以新的方式来触摸、联系历史的努力,似乎与这个历久弥新的国家正在经历着的一切相互暗合。与许多当代艺术家对“酷”的追求不同,张晓刚试图将当下经验历史化,对历史记忆不断强调——这或许让我们看到了来自中国的艺术家努力以自身观照过去的截然不同的历史观。这种历史观不是怀旧的,而是享受的,是超越时间的。她源于中国人一直以来无法抹去地对安全感的追寻与依赖。

艺术家通过绘画和文字的记录使自我经验历史化和记忆化,但艺术家感兴趣的不是历史与记忆本身,而是自我经验的痕迹。这个痕迹让艺术家不断地看到自己、审视自己、追问自己并且发展和变化着自己。

他在这次展览的作品中这样写到:

——。你渴望有一天进入到另一个房间之中,坐在别人的沙发上,睡在别人的床上,打开电视机去窥视别人的故事;或者你干脆把灯关掉,在一片漆黑中幻想着自己所置身的空间,用双手去触摸你以为陌生的东西,但是当你走到镜子前,你看到的仍然是你自己。——。

冷林

2009年