如何凝视风景?在这个一切已经技术化的时代,如何让自然风景可以在凝视中获得某种精神的观照,而不仅仅是数码摄影似的风景照片视觉效果,也不仅仅是传统中国山水画的直接复制,当然也不是西方风景画,从作为背景的历史风物画,到透纳与印象派的写生风景画,再到欲望化的风景表现,而是让风景可以作为一种灵魂的观照,这如何可能?为何灵魂要面对风景而觉醒?为何只有灵魂的观照,风景才会重新来临?

为何要凝视风景?在生命的本体上思考这个问题,不是服从视网膜的审美感受,而是倾听灵魂的渴望。灵魂,那是在可见性与不可见性之间游弋的恍惚情态,可见之物根本无法满足它的凝视,因为灵魂要看透与看穿这个世界,看到开端与终结之外的事件,看到生死之外的存在,要看到世界本身的真像,因此灵魂是大于生死的,这是生命无法摆脱的幻像,离开了此幻像,生命就仅仅是行尸走肉了,但在一个已经彻底世俗化与技术化的时代,灵魂哪里还有它的位置?只有当个体回到自身的孤寂、默然与无言之中时,灵魂才会睁开它的双眼:这灵魂要看到的是世界的剩余物,即世界本身的剩余,这是一个接近世界末日的世界,观照世界的末日之际,这灵魂已经成为亡魂,如何获得此亡魂一般的眼神?这需要艺术家经历过虚无的洗礼,也许在这个时代,清澈的悲观与余让的悲智可以让我们看透这个世界的虚妄?

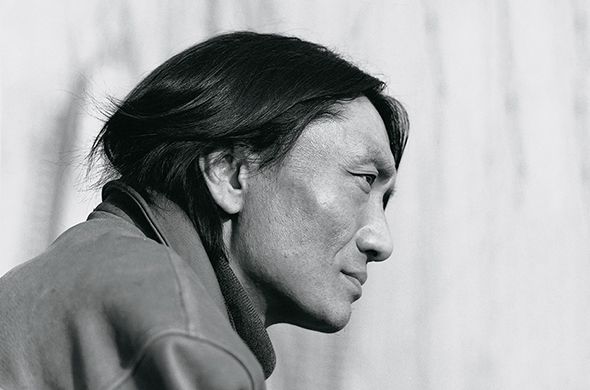

无疑,画家苏新平以神奇的方式获得了如此的眼睛。从1980年代的版画开始,画面上梦想与寂冷的气氛就给人以隔世之感,画面人物对画面“内部”的凝望与拥抱就是对这个现实世界的拒绝,在人物之结实的笔触与事物大片浓重的阴影之间,苏新平的版画已经不是现实主义的语言,而是对“世界之硕大阴影”的象征性挽留,对于那短暂易逝的阴影的捕获似乎只有制作性极强的版画才可能达到平衡,那是时间对时间的克服。此后,画家的眼睛总是停留在那巨大的阴影上,画家自己则以孤独而顽梗的一匹马或一头牛的形象试图穿越这阴影,这是灵魂的形象,这也是1960年代人特有的理想主义气质。但进入1990年代呢?进入一个更为物质化的时代,这种理想主义气质哪里还有位置?因此,画家陷入更深的无语与空寂,2006年的《干杯系列》就是艺术家虚无感最为彻底地体现,画面上那些红褐色或白色的半透明人物,似乎已经被酒杯中的好酒与白酒灌满了,也如同手里的杯子一样空虚,他们似乎就是由此透明的阴影所构成,他们其实聚集在一个幽灵的国度,是的,这是虚无化的鬼魂,但又有着“佛陀”雕塑一般的表情,就是一个个佛像的幽灵显现,恳切但空洞,让虚幻感得到了绘画的表现。

苏新平以其敏感与天才捕获了我们这个时代灵魂的挣扎:一方面,我们已经被物质化的欲望所浸透,我们的生命变得越来越薄,“薄”得如同液体一般透明而空洞,我们是由阴影构成的,这是佛教所言生命如同“梦幻泡影”的暗示,我几乎相信苏新平冥冥之中一直以佛教的方式在悲悯地观照这个世界;但另一方面,我们还有着灵魂的渴望,但这灵魂是虚妄而悲观的,这些单薄的幽灵们还张着嘴,但虚假空洞的仪式又如何能够满足灵魂的饥渴?生命本来就如同“泡沫”一般虚浮,苏新平的画面语言,以其版画一般的平面感,把人物塑造得如同一个个凝固的“气泡”,瞬间会被吹散,但又有着生命的无尽渴望。那么,这些无助的灵魂如何被拯救?

我相信,这里有着苏新平自己个人的悲观主义,只有当这悲智的双眼从人类移向风景时,他才获得某种安慰。也还是在2006年,这是苏新平的伟大之年!他画出了《风景一》这幅长达16米的巨作,无疑,这是一幅伟大的作品,画面上不再有人,而是如同水墨一般流淌出来的洪荒世界,让我们着迷的是苏新平是如何获得这种视觉感的:画面或者画布表面被处理得如此独特,似乎是一层层气泡,树枝,山形,云烟,都经过虚化处理,这也是对传统山水画烟云之气的转换;这是一个心灵的世界,但这世界如此荒寂,升腾的烟雾隐约暗示少许生机,但这其实是一个真正阴影的世界,是世界的剩余物;画面上的山水有着古代文人水墨山水画萧瑟荒寒的意味,绘画语言上也借用了水墨的流淌与虚薄,但地平线的上升还是被压抑住了,土黄和土褐的基调难掩无尽地苦涩。

我们不禁要问:谁在凝视如此的大风景?这绝不是肉眼可见的!因此,苏新平同一年又画出了那些一个个烟囱燃烧的风景,似乎只有激烈的火焰,只有精神剧烈的燃烧带来生命的强光才可能克服如此硕大的寂冷,但一切依然如同梦幻泡影,虽然精神的燃烧就是灵魂的见证,是光在打开画面的凝视,但此燃烧带来的也仅仅是灰烬,现代性也是精神疯狂燃烧带来了世界的灾难,从奥斯维辛集中营的焚尸炉到广岛原子弹,从伊拉克战争到9•11空中恐怖爆炸,苏新平要面对的是现代性本身的精神绝境,如何在此灰烬上重建一个精神的家园?

既要保留这个虚薄的泡影,还要有着切实的灵魂呼吸,这需要画家进入一个更为深渊般的世界,执着凝视这个世界的剩余物,不被人类的欲望所诱惑,但这并非自己的灵魂可以做到,而是要以一个亡魂或者亡灵的眼神来观照这个虚无化的世界。因为一旦画家在前面打开一个剩余世界或者末日世界的风景,要保持住自己的凝视,而不陷入虚妄,就需要换一双眼睛,来重新凝视这个已经阴影化的虚幻世界,世界已经虚薄化了,如同杜尚所言,似乎一切仅仅是影子,这是大地的影子,绘画成为影子之影子的载体(如同庄子的象罔或罔两),似乎要以放大镜或望远镜来触摸这风景,经过版画的平面化处理之后,尤为如此。

凝视这个虚薄世界的眼神,不再是我们的灵魂,而是那些“亡灵们的回眸”,似乎这些亡灵依依不舍地眷念着我们这个残剩的世界,他们已经离开,但还充满了无尽的眷念,只有通过他们回眸的眼神,我们才看到这个世界的真相(Schein)与征象(symptom),才敢于面对这个泡影一般的空洞世界,但因为他们的眷念,这个世界还有着劫后余生的庆幸,从而更为珍惜余剩的生命。

在激烈的燃烧之后,在光强烈的爆炸之后,对于苏新平,绘画似乎就是在灰烬上工作,以此燃烧的剩余物,以“余灰”(Ash)重构一个灵魂的风景(如同犹太诗人策兰Celan的诗歌写作),既是“余灰”也是“余辉”,既是“余烬”(cinder)也是“余存”(sur-vivor)。

我们就在画面上看到了这个“虚幻”与“眷念”并存的“虚薄世界”:

在激烈燃烧之后,世界仅仅是灰烬一般,是灰烬的阴影在建构世界,那些白色的烟云与远处的山峦,似乎是被巨大炸弹爆炸的强光所袭击过而残留下来的阴影,一切已经成为余灰,凝视此余灰,只有亡灵之眼才可能;

这余灰也是余辉,苏新平的风景给人一种黑夜来临之前的余辉之感,这也是一种老年风格的体现,世界进入黑夜之年,苍茫与苍凉开始弥漫在大地上了,只有尖锐地树枝,以其刺眼地蟹爪还警醒着(这蟹爪让人想到宋代山水画上铁寒的树枝,暗示生命的荒寒与坚韧),守护着这个劫后余生的世界;

这是所有大事件之后的剩余物,不再有事件了,只有事件的剩余,但凝视这剩余,却激发无尽地热爱,因为风景的空寂与空旷,让人等待,等待一个新的世界,因此忧伤开始无尽地弥漫,经过画家冷色调的虚薄化处理,淡化了这忧伤,但这个阴影的亡灵世界,以其强烈地眷念深深唤醒了我们灵魂的颤栗,这颤栗就是灵魂与灵魂的低语。

因为我们看到了那个亡灵一般的回眸者:世界是劫后余生的状态,这是世界末日之后的剩余,让这个最后的剩余充满无限生机,这需要非凡的想象力与心智的坚韧。一个没有经过大悲的人,是不可能如此渴望这个新世界的。