我是1990年在中央美院美术史系进修时认识苏新平的。因为美术史系与版画系挨着,每次课间休息时,总能见到苏新平一脸严肃地行色匆匆。那时,他正在创作《躺着的男人与远去的白马》《宁静的小镇》《网中之羊》《对话》等系列石版画。记得1992年11月在中国美术馆举行的“苏新平版画展”上,他表现内蒙古的荒原、牲畜,以及人与自然、人与人之间关系的孤寂状态,已经深深地刻下了他个人创作的烙印与痕迹。后来,我曾询问他为什么不在沿此脉络上继续下去?苏新平莞尔一笑地说:那是我90年代的创作呈现。我一直在寻找不同的感觉与视觉语言方式。

其实,苏新平一直在路上。作为艺术家对当代文化的敏感,将导致其艺术观念、方法,乃至媒介方式的不断变化。近些年,苏新平主要从事着绘画等创作。在我看来,他的艺术不是把艺术看做是他个人的意义,或看做所拥有的意义全部,而是返还到具体的生活情境和社会景观之中,勘探的是个人存在和人类不同的社会境遇。但他不是简单地“一对一”描摹现实本身,因为,现实是一种认知与公认的事实,而生存的真实状态则是指涉人生那些被遮蔽了的另一种存在。如果用关键词来表述我对苏新平近年的创作,是否可以用“现实墟、视觉误”来给予概括?所谓“现实墟,视觉误”,主要针对的是我们现在失落的幻想与断裂的现实所构成矛盾冲突的一种描述,也是我们生存需要面对的困惑和选择。“墟”具有废墟、虚置的意味;“误”则是感知他在视觉图像中有意味的错位、错觉的比附。在苏新平的这种“现实与视觉”和“墟与误”的依存关系里,来自他主观心理,抑或艺术创作方面的动因,又是和我们现实生存的经验和生活处境有关。苏新平更多地通过绘画方式,试图寻求着一种间离的视觉修辞。他的有些视觉图式看似有着写实的外表,其实是虚构的视觉效果;而有些抽象的虚拟,则穿越了真实与虚构的二元对立,并对所谓的真实进行了颠覆式的错置。当人们惊叹于具象写实绘画时,总是说:看啊,多么真实!其实,艺术的力量并不在此,或许它的意义在于,使人在自以为是的状态中突然发现,自己距离真实是多么遥远。我们都生活在自己的圈子之内,而艺术家的工作决定了他们在生活的同时,需要疏离于生活表象,进入到一个艺术转化的智性过程,进而让自己的观察、思考与判断、表现提升到一个纯粹的境地。这是艺术家所能达到的极限,如同一个演员难以和他扮演的角色相区别。这也是一种相互关系的吸附,或许还是日常生存的繁杂琐碎,导致的情绪的心理踪迹,凭附出亦真亦幻与天马行空般的想象。可以说苏新平的绘画艺术重构了他对现实处境的认知与觉知,并以超验、变异、混杂、抽象的画面,呈现出油画的粘性,版画的质感,乃至影像的游弋,演绎了人与命运永恒的纠缠、焦虑与困惑。他是在现实与虚置的转换中,将自我的主观艺术创造凸现在扭曲的维度之上,并又强制性地将我们带回到社会现实的处境当中。这种观念的行动与视觉语言方式,恰恰是作为个体生存状态的真实写照,也是他在创作中不断实验的新探索。

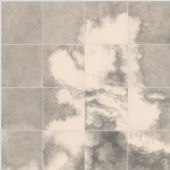

也许是苏新平生长在内蒙古的缘故,他对荒芜、废墟的表现情有独钟,始终在创作中青睐于一抹灰色。在中国传统的山水画中,荒凉、贫瘠的景色,一向是古代和近代中国画家所刻意规避的,而某些画幅中的苍荒破败的山水,也多是画家孤寂苍凉心境的一种借喻,并非某一特定自然景致的描绘。苏新平这些年的作品视线主要围绕或投向在他所处的生存空间和文化记忆,明显带有中国社会转型期中能够指认的存在痕迹和人们在内心、情感层面上的境遇。从而更深地隐喻与延伸出现代主义所带来的视觉上的不毛与荒凉,以及冷漠、单调和缺乏个性的现象,甚至对现代生活的无机品质的质疑。他的《荒原》系列、《灰色》和《八个东西》等许多作品都以荒原、废墟作为主题或背景的,画面弥漫着灰蒙蒙的烟尘,这既是北方的固有色调,又抑或是他儿时记忆中的切身感受。尤其是他将这些景色分割成一片片方形碎片,随机进行挪移与拼贴,既形成了一幅完整地画面,又根据日常心绪的抽象痕迹不断组合于二维的画布之上。这种交错的显现及相互的映照,使如今苍茫的荒芜更凭添了现实的沉重与压抑,形成了“双重叙事”的作用。

苏新平总是试图通过对自然与社会景观进多种表述,仿佛制造了一种很静穆的顿悟场景,如《红》与《蓝》等系列作品,他首先打乱了结构的次序,把它切割成许多同一规格的碎片,然后将斑驳的笔道痕迹进行连接,使整个画面处在一种多极、饱和的时空张力场中。这种张力并非只是体现在某个单独的形式之中,而是呈现出从时空结构到人物命运,再到语意的网络化特征。新型的社会化媒体和社交网络带来了一种新型的社会关系,这种社会关系又反过来会影响一个个独立的个体,并使我们数字化的存在陷入到碎片化生活之中。而抽象的风景与梦幻产生间隔与交杂,使清晰的形态变成如梦似幻的影像,并通过这种影像与画面形态的措置来拓展主题的容量,升腾为弥漫性的相互触碰。这无疑为他表现社会现实的广度和深度上,提供了一种沉郁的神秘,以此来体验空间与人与物之间的关系。因此,与其说苏新平为了告诉观者一个明确的视觉结果,不如说是呈现出一个迷离的世界。就像你置身于望京社区之中的混乱与嘈杂,投射在内心的感觉是那样漂浮的不确定。苏新平不仅是描绘者,是作品中的“我”,还是一种他理解和判断社会现实的态度与立场。倘若从社会学的角度来分析画面的形象,实际上也是分析我们社会的现象。这些作品既是我们文化生态在社会转型过程中众生面貌,也应合了所谓后现代社会下中国现实混杂的状态,以画面上的混杂对应着我们现实文化的混乱。如果从视觉艺术的角度来考察,他的绘画语言修复和更新了传统的样式,向单一的写实风格提出质疑,从而使题材本身既有主题上的时代性,又用一种荒诞的形式意味。他的践行使这些熟悉的图像陌生化,以控制观者的期待,让观者体味新图像和新视角所产生的惊喜,以及摆脱学院艺术规则后的开放与自由。

再看苏新平的《远方》《讲道》等油画作品,不知为何总让我想起年轻时崇拜的俄国诗人莱蒙托夫(Lermontov•Mikhail Iurievich)所说的一句话:“这个肖像是由我们这整整一代人身上充分发展了的缺点构成的。”包括生存的尴尬、荒诞与困境。但这种现实处境的表现特征不是延伸到历史或现实的宏大叙事之中,而是潜植于现实生存状态的隐秘之处,延伸到复杂而又被庸常秩序所遮蔽的幽暗地带。在伤感的情怀中映现了中国社会在现代性历史进程中的潜在矛盾与冲突,以及创作主体对个人存在的思索与反观自省。苏新平在选择众生相作为表现对象时,通过观照式的视觉叙事,既描绘出了乡村社会在现代性过程中的骚动与迷惘,盲目与蒙昧,又展示了欲望化的城市中,由欲望、权力等共同构成的现代性对群体意识的消融。或者我们应该把这解释为因时代的处境和个人精神无所归宿而引发的一种变异。那是一种扭曲的成长、记忆与现实状态的痕迹斑斑。在阐释苏新平的艺术作品时,又使我不禁地想到文学家族中的另外一些人,比如塞林格(Jerome David Salinger)笔下的考尔菲德(Holden Caulfield),更远一些的还有莱蒙托夫在他的小说《当代英雄》里的毕巧林,这些文学形象生活在不同的时代,有各自的精神文化背景,性格差异也非常之大,但有一点是大致相同的,即他们都游离于各自所处的那个生活环境,他们对于可以触摸的生活场景以及活生生的人物,总有一种隔膜和陌生之感。作为一种带有新写实的创作样式,我更看重的是苏新平在视觉语言上的实验性探索。在其作品中,他面对复杂的生存本相,并非仅仅专注于情节的隐秘性,而是通过一种内心化的倾诉或自我复述的方式。而这种不同人物的自我叙述,并不仅仅是一种叙述视角的简单转换,而是为观者有效地进入人物的精神层面提供了直接观看的通道,以便更清晰地完成不同人物出场与在场的关联。一方面,这是对以往惯常的艺术直接投射“现实”的可能性反思,并导致了对于艺术表现题材复杂性再认识,实际上具有艺术与现实复杂想象关系的重构;另一方面是关注现实生活的具体性,致使一种日常生活的特色开始呈现出来,从而在现代性宏伟叙事中被忽略和压抑的日常生活变成了艺术表现的中心,赋予了不同寻常的价值和意义。这并非是传统人文主义式宏大“主体”的展开,而是一种个人生存实在经验的描述。

我一直以为,判断一位艺术家的带有实验性作品的意义或价值在于,其作品的表现是否与他自身的生存环境、成长经验和他个人的或集体的记忆有一个较为直接的联系;同时,这种联系是否与其当下的文化情境或文化生态的变化有一个对应点、激活点,以及由此反映出艺术家的态度或立场。再深入分析下去,就涉及到艺术家在创作中题材、文化资源的利用,媒介的选择和视觉语言方式等具体的细节内容。因此,苏新平的绘画艺术的意义,不是在对应的现实关系中去寻找,而是在其内心折射的抽象现实中,寻找现实对他的心理投影与视差转换。如同在他这些作品之间的临界点上,构成了无边现实的抽离和延展未来的趋向。现实是过去的未来,“他”的周围就是“你”的现在;喧嚣的世界让我们彼此看见,一切破碎,一切成灰!而万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。

文/冯博一