几千年前,古人仰望星辰,开始思考生命本质。

东方有女娲造人,西方有夏娃亚当。最初,古人试图从神话宗教中寻求答案。对世界及自我认知的永恒渴望促使人类在历史长河的探索之中迂回前进。19世纪,达尔文进化论横空出世,彻底颠覆了“神造万物”的认识,人类认为自己开始踩在了名为“科学”的土壤之上,等待绽放出更多的文明之花。

我们现今可在各种思想理论流派分支下查阅到关于“人类”的概念学说——苏格拉底把人定义为“是一个对理性问题能给予理性回答的存在物”;亚里士多德认为人类在本性上“也正是一个政治动物”;孟子认为“人之所以异于禽兽者几希;庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。”;卡西尔断言应把人定义为“符号的动物”;恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中指出人类特征为“懂得使用语言、具有多种复杂的互助性社会组织、喜欢发展复杂的科技”……科学技术的发展起源于人类对自我认识的渴望以及对自然的控制,与此同时,野心勃勃的人类在各种技术的武装下越发自信确立了自身的主宰地位。

然而,技术在今天某种意义上是一个充满争议的角色。

当下我们讨论大数据、赛博格、人工智能、基因配对、生殖克隆等,而技术发展导致的伦理困惑议题已成为一种新常态。这过程中涉及了一种显而易见的悖论:作为人类扩展世界、拓展自然的手段,技术在迅速扩展之时也扩展到人类自身。简言之,人类终究也成了人化自然的某部分。由此,现代科技爆发式发展促使人类重新审视生命定义,尤其是作为“主体”的人类自身与其他物种的关系。此刻,似乎已经通过科技“掌握”一切的人类却逐渐迷茫、困惑,我们如同几千年前的先人一般再次追问那个恒久命题:生命的本质是什么?生而为人又意味着什么?

一

当代艺术家一直试图以自身方式介入社会命题,在技术与认知的隔岸相对间筑起艺术的桥梁,我们可以看到近期全球各地一系列艺术展览对此议题的相关讨论:国内方面,正于中央美术学院美术馆进行的第二届北京媒体艺术双年展,以“后生命”为主题研究后人类语境下科技发展对人类深刻的社会与伦理影响;歌德学院灰盒子空间策划“边界共振”展览,聚焦人类如何跨越虚设数千年的“人类/人体”边界,为耦合之物赛博格赋予身份,并由此探寻人类自身定位;上海余德耀美术馆推出兰登国际(Random International)亚洲地区首次个展“万物与虚无”围绕模拟、决策、自动化等概念探索科技介入艺术所带来的全新感受;以扶持青年艺术为目的的常青藤计划在今年迎来了第五年,将于本周六开幕的2018年主题展确定以“永生市”为主题,同样将焦点放置于科技与艺术交叉融合的混合生态中……国外方面,“我在互联网上长大”( I Was Raised on the Internet )正于芝加哥当代艺术博物馆展出,旨在关注千禧年以来,互联网如何影响世界、改变人类互动方式;今年五月份刚在波士顿当代艺术博物馆(ICA, Boston)结束的另一场同样关注互联网与艺术的大型展览“互联网时代的艺术,1989年至今”(Art in the Age of the Internet, 1989 to Today)探讨人类的当下处境与现实与虚拟之间的关系等……

与“改造、征服自然”的“传统技术”相比,二十世纪出现的一种“新兴技术”则是针对于人类本身。著名学者、首都师范大学教授汪民安曾在中央美术学院的一场讲座中将这种“新技术”分为三种类型:人工智能、生物基因技术,及有机体和无机体之间的一种结合——赛博格(Cyborg)。上述展览可循迹此条线索:如第二届北京媒体艺术双年展,在“后生命”主题框架下,主体划分为“数据生命”、“机械生命”、“合成生命”三个单元。从单元名称定义上能够清晰的看出展览探讨方向——从存在于算法中的虚拟生命、基于机械构架的仿生生命,以及作为介于生命定义模糊边界的合成生命来阐释生命主题。

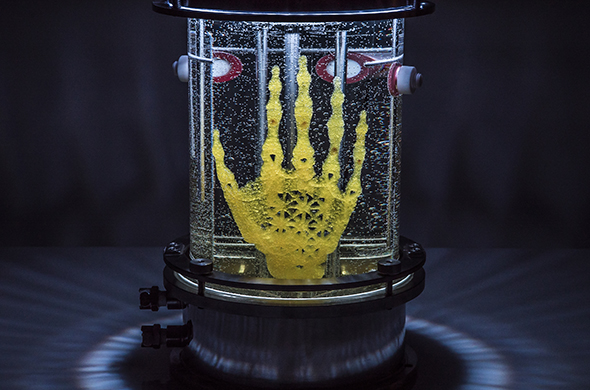

生物基因、人工智能、机器人等新技术的发展结果产生了无数的连锁反应,它让我们重新质疑什么是身体?什么是人?什么是生命?在第二届北京媒体艺术双年展中我们可以看到,艺术家托比亚斯•格雷穆勒(Tobias Gremmler)的作品《神经风景》(NEUROSCAPES)将神经元用视觉形式呈现出来,通过神经元数据转换为虚构的景观,将心灵的无形性与其潜在的物理对应物进行对比;由8个半自动机器人表演的35分钟的机器人歌剧是韦德•玛瑞诺夫斯基(Wade Marynowsky)的项目,结合了创意机器人、媒体表演、音乐和互动媒体艺术等领域,将艺术家编制的算法/编舞概念与受众驱动的代理融合在一个42 x 25 米的大规模表演交互空间中;生物艺术家艾米•卡丽(Amy Karle)《再生的圣物》(REGENERATIVE RELIQUARY)以3D打印技术制作了形状为人手的生物打印支架,她参考了人们如何用圣物箱展示遗物,并以类似的方式将细致的骨骼雕塑放置在内有可生物降解的水凝胶的玻璃生物反应器中;奥隆•凯茨&安恩特•祖尔(Oron Catts & Ionat Zurr)根据危地马拉解忧娃娃的形象,在人造子宫中培养了现代版的解忧娃娃,以生物组织工程培育了七件雕塑作品《半活体解忧娃娃》(SEMI-LIVING WORRY DOLLS),作品采用特殊的可降解聚合物与外科缝线为材料,并在其中植以半活体细胞,后以手工制作而成。

技术对人类生活的介入使其与人类越来越深入地交织在一起,新技术最核心的力量在于“重新瓦解了我们关于人的概念”。越来越多人坚信,当下我们开始步入一种与过往不同的全新的“后人类”语境。

那么,何为“后人类”?

二

1988年,小说家、未来主义哲学家F. M. Esfandiary将自己的名字改为“FM-2030”——一个完全由字母和数字组成的编号。在其看来,姓名是作为人类部落历史的遗留产物,传统姓名总是在个人身上打上某种“集体身份”的标签,或是性别,或是国家,从而成为人类文化结构中思维过程的基本要素,而这些基本要素往往会退化为派系主义、歧视、固定偏见等。他表示:“这个名字反映了我的信念,即2030年左右将是一个神奇的时代。到2030年,我们将永垂不朽,每个人都有极好的机会永生。2030年是一个梦想和目标。”2000年,FM-2030因胰腺癌于纽约去世,他将自己的身体低温冷冻,以等待未来重新复活的机会。

这听上去像是一个科幻片中的情节,但这确是七八十年代西方学界对于即将到来或已经到来的后人类主义时代持有的肯定反应,他们的理论充满了对技术乌托邦的向往。美国后现代主义学者唐纳•哈拉维(Donna Haraway)发表《赛博格宣言》(A Cyborg Manifesto),掀起关于赛博格(cyborg)的论述也构成了后人类主义的重要一维。与FM-2030一样,哈拉维亦反对以命名和身份来界定群体,她认为性别、种族或阶级意识是由父权制、殖民主义以及资本主义的充满矛盾的社会现实的可怕的历史经验强加于我们的结果。在她看来,我们每个人都是“赛博格”,因为当下的我们皆与技术、科技、人工等混合在一起,谁也无法独立存在。游走于生物体和机器之中、穿梭于虚拟和现实之间的混合物赛博格能否成为人类的新形态?人,何以为“人”?今年9月,歌德学院将以这一问题开启其三十周年的庆典系列活动,于灰盒子空间策划了展览“边界共振”,展示韩涵、叶轩、虞菁三位艺术家各自创制的赛博格模型。在互动音画装置“They 2.0”中,韩涵采用合成器制造的声音,同时利用其硬件中的不确定性来即兴创作音乐;叶轩利用“推特机器人”(TwitterBot)以随机取自在线词典数据库的单词为素材,使用基于激浪派诗人杰克逊•马克•洛“任意拼读法”创制的算法对《赛博格宣言》中的信息进行重组,创作出在英语语法边界之外的赛博格诗歌;虞菁的互动声音装置“Drip(s) ”运用算法对水滴声音进行模拟,同时创造了一台能够自动作曲的永动装置,从而使虚拟水滴也能够产生新的“语言”。展览“边界共振”试图提供某种思考:如何跨越人类/人体曾虚设了多年的边界,如何确认赛博格的位置,以及进一步地,如何从这样的角度来回看人类自身?“我们希望这样的关系可以促使人们根据展览所提供的材料,不断编织属于自己的知识网络,并借此寻获回应上述问题的新方案。”策展人如是说。

三

“人是近期的发明,并且正接近其终点……人将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸。”这是2010年卡里•沃尔夫(Cary Wolfe)出版著作《什么是后人类主义?》(What is Posthumanism?)中引述了福柯《词与物》的最后一段话。看起来似乎人逐渐失去了中心化的主导地位,技术干预所展现的生命伦理境域使人类概念从内部逐渐消解。

这场技术革命引发人们关于伦理变革激烈讨论与忧虑,如社会学家弗朗西斯•福山在其所著《我的后人类未来:生物技术革命的后果》一书中,指出现代生物技术生产的最大危险在于它有可能修改乃至改变人类的本性,诸如在心理药物、干细胞、胚胎改造等方面,“人性终将被生物技术掏空,从而把我们引入后人类的历史时代。”这种焦虑亦在艺术家作品中有所体现,我们也可看到艺术家大量关于人类生命本质与人的自我性消除的议题的讨论:《雪花》(SNOWFLAKE)对“人体冷冻技术使永生成为可能”这一命题进行探讨和批判,它是由波尔雅娜•罗莎(Boryana Rossa)、盖•本-阿瑞(Guy Ben-Ary)、奥列格•马维尔马蒂(Oleg Mavromatti)三人创作的象征性作品,它在概念和物质层面检验了为创造虚假记忆而使用生物技术支配大脑可塑性的场景;海伦•皮诺(Helen Pyno)和佩塔•克兰西(Peta Clancy)的大型沉浸式装置《心房》(THE BODY IS A BIG PLACE),作品由一个多通道视频投影和一个用于现场演示的全功能心脏输液设备、声景及单通道视频共同组成,意在探索器官移植和生死之间的模糊门槛;德米特里•莫洛佐夫(Dmitry Morozov)以艺术家本人血液和蒸馏水稀释的7升混合物,制造而成的五个“血液”电池,将人体与工业的技术并置混合,作品名称《直到我死去》(UNTIL I DIE)似乎代表了某种警示。此外,我们会发现这批艺术家身份更加多重,你很难以某一固定学科来归纳其身份或诠释其作品含义。“我是一名艺术家、音乐家和心理学家,”参与第二届北京媒体艺术双年的Michaela Davies如此介绍自己,“我的艺术实践旨在探索人类身心主体在创作和表演过程中的作用。”北京媒体艺术双年展策展人陈小文认为,北京媒体艺术双年展中艺术家和科学家的实践试图告诉我们,“后生命”并非意味着基于肉身生命的结束,而意味着传统意义上对生命唯一定义的终结。

德国存在主义哲学家卡尔•西奥多•雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)曾忧心忡忡的指出,我们正处于一个愈来愈需要被“引领”的世界,一个愈来愈易于焦虑不安的“迷蒙双眼”的世界。如果从技术的无穷无尽的推陈出新及技术甚至科学之“不思”或者“非思”的征候看,现代技术对这个世界的“引领”更像是一个“疯子”领着“盲人”在行走。这个现实出现在我们身边的随时随处:当你用手机点开一个购物网站,无所不在的大数据会根据你的购买习惯将东西推荐到你面前;人工智能告诉你,机器已经尝试去像人类那样思考;假肢、人工耳蜗、人工心脏等人造器官植入需要的人类身体内与其融为一体;电子机械取代了越来越多的可能性工作……技术用越来越快的速度完成任务,不管你是愿意还是不愿意,都被抛入了一个急速旋转、加速奔驰的技术世界之中。

我们所处恰是狄更斯笔下那个“最好的”、“最坏的”、“充满智慧”又“最为愚笨”的时代。艺术家通过自身方式构建出对于未来形态的想象并给予警惕,为回应“何以为人”这个终极问题打开了一个激烈而痛切的视角。

文/林佳斌

图片来源于网络及主办方提供