“现代主义”与“后现代主义”在艺术史中似乎已经成为一种传统,那后现代主义之后又是什么呢?有学者提出一个新的概念:“元现代主义”(Meta-modernism),“后现代主义已经结束了,但更奇怪的事情已经发生了”。这也是中央美术学院人文学院举办“反思现代性:全球艺术史国际论坛”的重要议题之一。

2019年11月1日下午4点,受论坛邀请,奥斯陆大学媒介与传播系副教授蒂莫托伊斯•维穆伦(Timotheus Vermeulen)在中央美术学院学术报告厅进行讲座“元现代主义与历史的‘转折’”(Meta-modernism and the ‘bend’ of history)。维穆伦首先将元现代主义放在人类历史发展的进程中来讨论,从黑格尔与康德的历史观出发分析元现代主义所处的位置。当面对历史的转折时,文化界与艺术界出现了新的文化情绪,并以文学、艺术、电影、政治等不同的形式呈现,维穆伦称这种新的情感结构(the Structure of Feeling)为元现代主义。讲座由中央美术学院人文学院副院长、艺术史教授邵亦杨主持。

从后现代到元现代

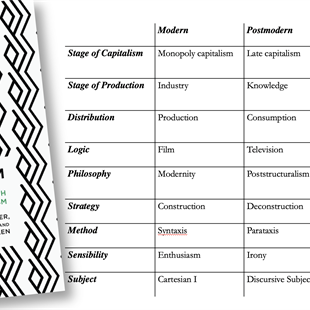

维穆伦认为我们在谈及历史时也涉及到现代主义问题。因此,他在讲座伊始回顾了黑格尔与康德的历史观,并将这种历史观与现代主义,后现代主义以及元现代主义联系起来。从认识论的角度来看,如果现代和后现代都和黑格尔的积极理想主义有关,那么元现代主义则与康德的“消极”理想主义是盟友关系。归根结底,康德的历史哲学也可以被最恰当地概括成一种“仿佛…一样(as-if )”的思想。在康德看来,“我们可以把历史看作仿佛是人类发展的故事一样,就好像人类拥有一个生命叙事,它描绘的是人类以理性/社会潜能的全部实现为目的的自我运动”。

在讲座中,维穆伦用“胡萝卜与驴子”比喻元现代主义在历史发展中的位置: “元现代主义可以说执意接受了一种驴子和胡萝卜之间进退维谷的境遇。它像驴子一样在追逐一根它永远也无法吃到的胡萝卜,因为这根胡萝卜总是恰好处在它可触及的范围之外。但正由于它永远也无法吃到胡萝卜,它才从不放弃追逐。相比之下,驻足道德领域的 (已在别处吃过胡萝卜的) 现代驴子和进入政治领域的 (已放弃追逐的)后现代驴子都不会有这种境遇。”元现代主义正是介于现代主义与后现代主义之间,这种动态关系可以恰当地用“mataxis”这一隐喻来描述。

当面对历史的转折时,艺术界出现了一些新的文化情绪,Post-Irony是其中之一。正如大卫•福斯特•华莱士(David Foster Wallace)所指出的,“讽刺,戏谑,戏仿是揭开事物面具,令人不快现实的好方法。但问题是一旦艺术法则被揭穿,不快的现实被揭露,我们应当怎么办?”当人们出现了新的文化情绪时,我们应当如何应对?维穆伦将这种新的情感结构(the Structure of Feeling)或文化艺术风格作为元现代主义的表征之一。

元现代主义的策略

维穆伦从电影开始阐释元现代主义的策略,电影作为一种媒介可以思考时空、空间以及风格的问题。20世纪以来,电影受到了现代主义、表现主义的影响,与其他艺术形式不一样,电影可以分成不同的章节,第一个章节在整个电影中是不完整的,但观众可以自行想象补充后面的情节。相反,绘画的各个部分则在自所在的地方。电影作为一种新兴起的艺术形式,为探讨时空、空间问题提供了新的角度。如果说现代主义提出了一种时间上的秩序感,而后现代主义寓示了一种空间上的无序感,那么元现代主义就可被理解为两者兼具的空间时间 (Spacetime) ———既非有序亦非无序。

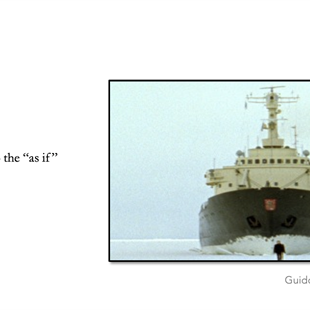

维穆伦在讲座中结合具体案例阐释元现代主义的特殊性,他认为元现代主义在叙事方面(Storytelling)发生了改变,从“what if” 转向了“as if”。他例举了荷兰艺术家圭多•范•德•维沃(Guido van der Werve)的作品《Nummer acht:一切都会好的》,作品中的人物缓慢地在一艘巨大的破冰轮船前行走,他似乎不知道后面就有一艘巨轮跟在他的脚步后面。整个电影叙事以一种轻松戏谑的口吻讨论一个严肃问题:一切真的都会变好吗?一切貌似井然有序,但实际蕴藏了极大的危机。这件作品用“没有未来的未来在场” (a futurepresence that is futureless) 替换了当下的特征。维穆伦还列举了安迪•霍顿(Andy Holden)的作品,这位艺术家回溯了童年偷拿金字塔石头的经历,并将这种内疚感注入其作品中。艺术家复制了石头的形象,石头中藏有音箱,而观众在刚开始并没有发现藏在石头中的秘密。展厅中,有些石头有的在“提问”,有的在“讲述故事”。通过这种方式,讨论了虚幻的可能性,以此造成互动和叙事的错觉。

讲座最后,维穆伦再次强调元现代主义在人类诸多活动中都有所体现,包括传统上的纯艺术(Fine Art)、电影、小说以及互联网等领域。他认为元现代主义与现代主义、后现代主义的不同在于:元现代主义不再是像现代主义中的“自我叙事”,也不再像后现代主义那样充满反讽,而是一种浸入式的参与、影响和讲故事。这意味着,“相对主义、反讽和模仿的后现代文化”已经结束,取而代之的是“后意识形态条件下的参与、影响和讲故事”。

文/钟滢汐

图/胡思辰、韦江月

(资料图由主讲人提供)