2019年11月2日晚六点,由中央美术学院人文学院主办的讲座“1419-22年的帖木儿-明代使团”在中央美术学院7号楼红椅子报告厅开讲。讲座主讲人为美国哈佛大学艺术与建筑史系教授、系主任,美国国家艺术史协会主席戴维•詹姆斯•罗克斯堡(David J. Roxburgh),主持人为中央美术学院艺术史教授、人文学院副院长邵亦杨。讲座中,罗克斯堡教授重点讲述了15世纪初帖木儿王朝和明朝之间的一次特殊相遇,以及如何导致中国艺术元素被采纳到帖木儿艺术中的。这远不是对中国艺术的模仿,而是涉及到一系列艺术的“重新编码”,帖木儿艺术家渴望在这个过程中改进他们的灵感来源。

罗克斯堡教授围绕着帖木儿王朝在1419-22年一次出访明朝的外交活动展开演讲,由浅及深地对三个问题进行阐述:他首先展示了在出访之前,帖木儿王朝与中国明朝的外交背景;接着他依据当时的一位艺术家吉亚特•阿尔丁•纳卡什(Ghiyath alDin Naqqash)出访时记录的日记材料,详细介绍了1419-1422年帖木儿王朝使团出使中国的路线与所见所闻;最后他通过图像对比向听众展示了中国艺术品对帖木儿艺术的影响。

帖木儿王朝与明朝的外交背景

在1419年沙鲁克派遣使者出使中国明朝之前,帖木儿王朝与中国明朝的关系一直处于时好时坏的状态。罗克斯堡教授提到,在洪武统治时期(1368-1398年),帖木儿王朝与中国明朝经历过一段蜜月期,直到1395年洪武误读了一封声称帖木儿向他屈服的信——这引起了帖木儿的不满,直到永乐年间,两位统治者的关系都十分疏离。

在帖木儿于1405年去世之后,明朝永乐皇帝竭力保卫西部边疆,通过朝贡系统促进与其他王国的贸易。1409年与1410年先后均有明朝使团到达并前往赫拉特,但由于当时永乐皇帝的一个错误建议,两国外交又陷入冷战期,直至1413年,交流重新恢复,两国使者多次出访,这在永乐使者陈诚的日记《西域记》与其详细的著述《西域藩国志》中有记载。

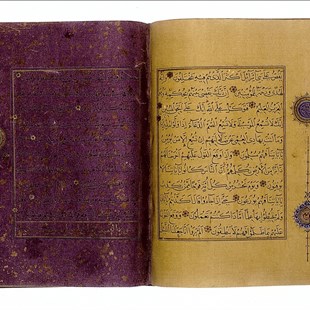

在官方信件与画作的记载中,1417年中国使节带给了沙鲁克许多礼物和金钱,猎鹰,绸缎,丝绸(或金色锦缎)、陶瓷和食物,在法西•赫瓦菲(Fasih Khwafi)记述的历史中,中国赠送的物品多了洒金纸等——其证据出现在一系列1415年至15世纪50年代早期的手稿创作中,中国的纸张被爱惜地用于整个十五世纪帖木儿王朝的宫廷手稿之中。

帖木儿使团的中国行

帖木儿使团于1419年12月4日从巴尔赫(Balkh)出发前往北京,1422年8月28日返回,艺术家吉亚特•阿尔丁•纳卡什一路跟随。一路上他详细的日记材料被列入了帖木儿的官方历史,包括事件、道路状况、建筑、城镇、要塞等,他所目睹的一切都被记录在案,这成为罗克斯堡教授此次研究的重要依据。

使团从撒马尔罕(Samarqand)前往塔什干(Tashkent),往赛兰(Sayram)的北部路线前进,进入莫卧儿人用作夏季牧场的尤杜兹草原(Yulduz Prairie)——这条路线大致相当于当时的北方丝绸之路,他们到达乌鲁木齐和吐鲁番,又前往卡拉赫瓦贾(Qara Khvaja),再继续向东南方前进至酒泉和甘州,沿着长城以南方向穿过甘肃省河西走廊。

在吐鲁番,阿尔丁首次提到寺庙和佛像,其中一个佛像有十岁男孩大小,还有由信徒创作的画作被排成一排,战斗中的恶魔形象出现在门的两侧。酒泉在阿尔丁的日记中被赋予了更丰富的日常生活描述:羊肉和猪肉在市场上并排悬挂表明了这还是一个非穆斯林世界。酒泉被坚固的高墙包围着,有许多集市。瞭望塔在城墙顶上以相同的间隔建造,还有许多整洁的寺庙,英俊的男孩们站在门口,呼喊人们进来。阿尔丁在描述酒泉时带有明显的民族志倾向。进入甘州(现张掖),阿尔丁描述了当地的一个寺庙:内藏一个卧佛,后有十大弟子群像,旁有十八罗汉等塑像,皆栩栩如生。罗克斯堡教授将这座寺庙认定为张掖大佛寺,因为大佛寺涅槃佛与尺寸都与日记中描述相近。张掖木塔也被阿尔丁挑选出来在日记中详细描述。

下一个有着更多记录的是正定隆兴寺,它从592年起建于隋朝,971年重建于宋太祖时期。阿尔丁能够从不同的位置和高度观察佛像,并指出人们可以进入每层楼的外部空间。他写道:“他们的画笔好像有魔法,寺庙墙上的画都以精湛的专业知识和技艺完成。”两周之后,使团到达北京,阿尔丁描述他在明朝宫廷中的所见所闻,他总结道:“那个地区(北京)的石雕、木工、绘画和制陶工艺都是无与伦比的。”使团在北京呆了近六个月,离开之前,永乐回赠布料、银锭、纸币、马、箭和矛等礼物,这些中国物品流入帖木儿对当时帖木儿艺术的转变产生了一定影响。

使团交流对帖木儿艺术的影响

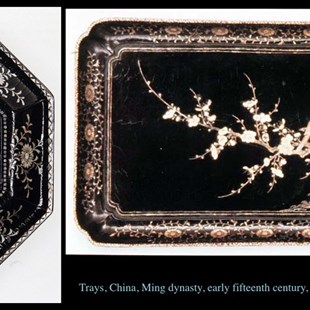

从赫拉特帖木儿工作室的诸多图纸可以看到帖木儿艺术家对动物和植物主题的研究,艺术家通过反复改编本土和国外的作品,用“印花粉转印法(pouncing)”技法对设计纹案进行转移,罗克斯堡教授从永乐青花瓷瓶的图案中找到了相似性,同时明朝的螺钿漆托盘也为帖木儿艺术家研究鸟类和花卉主题供了可能性。帖木儿艺术家还从中国雕漆中汲取灵感,比如永乐漆器的圆形构图与花鸟主题被运用到帖木儿绘画当中,他们还尝试在其他媒介中(皮革、木材和石材)模拟漆器浮雕的效果。罗克斯堡教授认为,中国艺术通过漆器为帖木儿艺术注入了新的血液,中国物品激发了帖木儿艺术家将一种国外媒介的艺术效果融入另一种媒介中,留某些视觉主题,并在其中加入本土的元素——这促成了新的美学效果的创新。

一些帖木儿绘画的图像被认定为源自“罗汉”,虽然再现了中国原作图像的效果,但并没有意识到中国白描画的价值和意义,帖木儿艺术家将自己宗教文化之外的他国艺术重新编码融入自己的艺术中,用一种象征意义代替了另一种象征意义。

在阿尔丁的叙述中,建筑和装饰材料以及中国艺术家的技艺是反复出现的话题,在面对自己宗教文化之外的创造时,他表现出极大的尊重和兴趣,这种态度为自由和富有创造性的艺术文化奠定了基础,对阿尔丁时代以及之后帖木儿艺术家的作品产生深远的影响。讲座尾声,在场观众踊跃提问,围绕当时帖木儿王朝与中国明朝之间的文化交流与主讲人展开了积极互动。

文/张沈彤

图/胡思辰

(资料图由主讲人提供)