采用同样尺寸和创作手法,表现形式及内容也近乎一致的作品,为什么要如此大体量的集中展出?昨日,在北京民生现代美术馆开幕的展览“元·孟禄丁”,以“元”为题,展出《元速》与《朱砂》两个系列的120多件作品,是艺术家自2008年以来的首次大型个展。

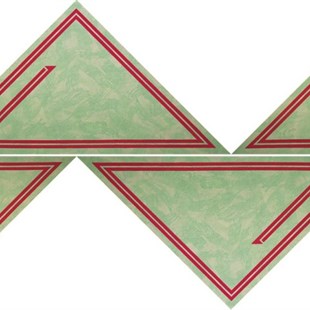

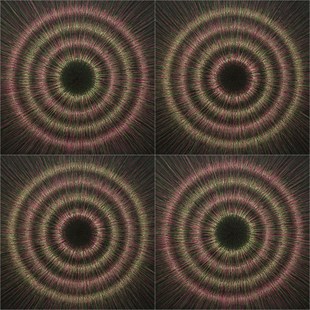

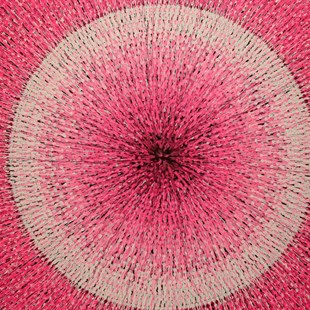

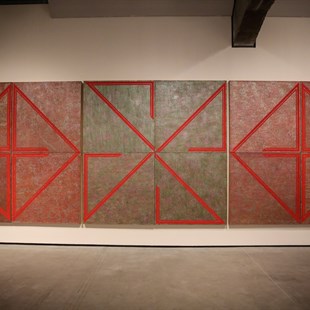

步入展厅,观众迎面正对的是艺术家最新创作的《朱砂》系列作品。这一系列作品以带有传统文化含义的朱砂颜色为主视觉颜色,以多重变化的几何“万字符”为画面的基本构成。左右两侧展厅,则以疏密对比的方式陈列着艺术家自2007年开始创作的百余件《元速》系列作品。左侧展厅作品布置疏离,右侧展厅分上下两排叠置了94件以中心为轴向外扩散的圆形,构筑出一个绚烂的彩色矩阵空间,充满了视觉张力。

如果我们抱着阅读的心态,试图在孟禄丁的画作前寻找一种叙事逻辑,显然是会无功而返的。抽象艺术割裂个体的感性生存体验,以精致、冷静和理性的抽象形式宣读艺术的自我语言。在孟禄丁的画作前,作品的色彩和形式以一种视觉快感的形式直逼我们的感官,艺术家甚至煞费苦心地利用了几乎整个展场来为观众营造这种同一的感官体验。为了强化感官,艺术家甚至搬来了生产《元速》系列作品的机器。孟禄丁似乎已经预设了自己的受众,“观众可以从‘机器’的观念来观看抽象,也可以从颜色,从材料的角度去关注绘画的形态。”他认为,“观者或许无法在第一次接触作品时就获得一个完整的体悟,却可以随着观看次数与时间的积累,逐渐体察出作品传达的生命及神灵的信息,从而感悟和衍生出更为深远的意义。”

不可忽视的是,展览还展出了艺术家的一件动画作品、9件不同转型时期的代表作及一组采访视频和文献。我们可以从中窥见数十年来艺术家不断自我更新的工作方法。尽管它们被设置在主体展示空间的三角边沿位置,但是在声称“这次展览不是回顾展,因为我还在过程中,还没有结束”的艺术家那里,却成为了他未知艺术的最好注脚。

距离1988年首次展示《元态》系列作品,孟禄丁艺术中的“元”概念已经持续了31个年头,“元”同时也是孟禄丁大部分作品中用到的概念。展览为何以“元”为题?对孟禄丁来说,每一次作品类型的“结束”,似乎都直指一次新尝试的开始。从“元”的起点到终点,在时间的飞速流逝与更替中,艺术家所具备的改变自我的行为,如同掌握着重新启动生命元点的能力。

文/杨钟慧

孟禄丁访谈

受访嘉宾:孟禄丁

采访记者:张译之

采访拍摄:胡思辰

展览现场及作品图致谢主办方及艺术家

艺讯网:孟老师您好,首先祝贺您的新展“元•孟禄丁”举办。能简单同我们聊一下这次展览的情况?着重研究和探讨什么问题?

孟禄丁:谢谢!也很感谢艺讯网。其实因为我很少开个展,参加群展比较多。这个个展离上一个能有十年的时间(2008年广东美术馆个展),当时馆长是王璜生,策展人是高名潞,从那次以后就没有做过个展。所以我希望通过这次新个展能呈现我现在的一种工作方式和作品的面貌。这个展览主要还是围绕我这十年创作的两个系列,一是大家比较熟悉的《元速》系列,另外是新的《朱砂》系列。这次希望把我《元速》系列完整地呈现,然后再让大家看我新的系列的开始。有一个厅是比较密集,布满《元速》的系列。我想让那个厅带给大家一种视觉上的不同感受,大家进去后应该是眩晕的感觉。展厅展出《元速》系列的机器会在主展厅之后。同时包括九件老作品,从学生时期(1985年开始)的每个阶段的一些代表作。另外还展出一个新的三维动画,是我专门为这个展览做的。题目是《生命》,具体来说是男女的形象“走”出一个圆圈,那个圆圈也是《元速》的基本图式。

我是试图把我从1985年到现在的整体脉络,通过这样一个视觉的东西传达出来。另外我也想传达一些抽象的基本元素,一个是点、线、面和对时间、空间的关注。实际上在这个作品里都表现出来了,它是有动态还有声音。这次我做了二十三个人的采访,里面有批评家、艺术家、美院的同事还有朋友,通过采访能看到大家对我的作品的不同阐释,这个很有意思,我会放在一进门的楼梯的上面。另外,中间还有一个文献台。文献台里面会有一些发表的一些老报纸、一些出版的一些东西。台子也会转,所以我这个展厅里,因为架上绘画基本上是静态的,所以配合三个地方是转的,那个机器也会在现场转。

“元”这个词实际上我从1988年人体大展的时候我的作品《元态》就用这个“元”,到现在实际上也有三十年多了。后来《元速》也用过这个“元”,我还用过《元化》、《元率》都是这个“元”。因为我对这个“元”感兴趣,它一个是元初的概念,是生命起始的概念。实际上我的作品,不管是具象还是表现主义风格的包括《足球》那些,我都强调一种生命的力量,生命力的动感。包括后来抽象的东西也是有动感的,《元速》都是动态的,动态是一种生命的轨迹,所以这个“元”而且能够把我整个画面的这些年的状态能够统一起来,这是我选择“元”作为题目的原因。而且“元”有起始的感觉,我也不断地在扔,去掉原来的东西、推翻重新开始,实际上都和这个“元”有关系,因为“元”有更大的开放性。

艺讯网:“85新潮美术运动”时期,您还是大二的学生,当时创作了非常出名的作品《在新时代——亚当夏娃的启示》,以超现实的方法来给展现了暗喻“亚当、夏娃”禁忌启示。为什么会选择这样一个西方化象征作为主题?当时您也是20出头的年轻人,这件作品中也带有“新”字,您以一种什么样的状态理解到“85新潮”的新的?

孟禄丁:当时是在美院油画系二年级学生,也很少参加全国性展览。那时候想认真地画一张画,但是又不想画成原来参加美展那种作品。那会文革刚结束,伤痕文学比较流行,所以大家都画现实主义,但我们就想画一个和现实主义不一样的,但是因学的是写实的技术,所以后来觉得超现实主义这种风格可能更适合我们思考的题材。这个题材又想画成有哲理的东西,又显得很“洋”,就选了一个《圣经》里(亚当和夏娃)吃禁果的这么一个故事。实际上我们选的这个故事也是一种误读,这其实不是《圣经》的意思。《圣经》的意思不是说要开放、打破的意思,有原罪的概念。但因为我们不是基督徒,我们也没有读过《圣经》,只是从宗教之外来理解这个故事。选择这个是因为当时中国刚刚开放,大门刚刚打开,要冲破很多禁锢的东西,我们从这方面来选择这个故事,现在看有点宣传化,它还是带口号式的题材,属于主题性的绘画。我其实觉得有关“新”就是自然而然的,因为当一个旧的东西去掉的时候,一个新东西来的时候,大家肯定是用“新”这个词,表达新思维、新启示、新时代,都是用“新”来对比“旧”的东西。

艺讯网:90年代您就去了德国卡斯鲁赫国立美术学院,后来再到美国,在国外也做了多年的研究,您在“85新潮”时期,也就是在国内上学时、出国之前,就已经开始了抽象艺术的探索,还是去之后才受到了很多的启发?在这个新事物的接受过程中有没有对您后来的观念造成巨大影响的经历或思想?

孟禄丁:我是1990年4月份去的德国,当时想去德国上学。因为我喜欢德国的表现主义,我画的也是表现主义和抽象主义,现在看就是“热抽象”那种感觉。我当时就留校了,实际上我出国之前最早也是在学校教抽象。其实现在很多人都看抽象,但那时候很少,我自己也有很多迷茫的东西。觉得教学上很多东西感觉欠缺,也希望出去看看。所以当时不管是对我个人,还是教学,都有一种学习需求。再加上那时候社会的情况,所以就是想出去看看真正的抽象艺术、包括当代艺术是什么样的。其实我觉得搞艺术的艺术家最重要的是有一种看到好的东西,理解当地的文化包括融入人的生活等等,这样才能真正看到艺术呈现背后的东西。对我来说,印象很深的还是博物馆里那些经典的东西。你看了那么多的东西,背后可能就是现在我们大家所提到的那些,比如说立体主义、抽象主义的这些大师,经过不断地看、不断地比较,这些人留给我的印象还是很深的,因为他们作品是经得起推敲的。

艺讯网:您从附中、到美院油画系,是扎扎实实的传统训练,从科班出身,而有评论家提到,采用“元速”这样一种方式的时候,就等于把他以前的训练基本上归零了,这是需要很大勇气的。您自己怎么看待这个事情,从写实到抽象,是经由某一些作品,突然地转变,您是否经历了自我“折磨”、纠结的过程?这对您来说是一种丢失吗?您如何协调这些经验积累的?

孟禄丁:对我来说应该不是一种丢失,其实我从来没有后悔过。即便如果我纠结、痛苦,我也不会觉得是丢失。很多事情就是这样的,对某些人来说有些事情就是很沉重、纠结,对某些人来说,可能它就不算什么事。这是一种本能的东西,或者性格所然或者意志所然。人追求的东西不太一样。对我来说好像很多事情不算什么事,包括什么科班出身这些东西,如果我不喜欢,我就很自然地把它丢掉。

因为技术一直对我来说不是那么有吸引力,包括“基本功”。我觉得人做艺术最重要的是面对一种真实,当你喜欢的时候你可能就把某些东西忘掉了,你追求你喜欢的、能同步的。如果一直对新的东西有好奇心,那么自然要抛弃掉旧的东西。这个我觉得对我现在来说是一种特别自然的转变过程。对有些人来说,就丢不下以前的包袱,那没办法。我觉得这些都是自然而然的,但是后来一想对某些人来说需要很大的勇气。这些改变在于理性的判断和感性的投入。

艺讯网:最新的“朱砂”系列里,不难发现,朱砂是一种特别“中国”的材料,您用它来做创作,这是否凸显了中国的抽象艺术的一些材料特征?并且,我们不免会与中国传统文化的脉搏搭接上,加入“儒释佛”的抽象的意念成分,转向形而上学的描述和探讨,您认为,中国的抽象艺术与国外有些什么区别?还是您比较排斥这样一种提法,认为抽象艺术并无区分?

孟禄丁:作为中国人其实很自然就会带有一些中国的文化,语言、思维、日常生活里都会带,没必要刻意强调。因为刻意强调有的时候就不真实了,所以我不想,有时候容易走偏。我首先反对在抽象艺术前面加“中国”二字。因为我是反对民族主义和国家主义的,这是我一直反对的。更反对局限在一个国家之中,比如什么东西都冠一个中国的艺术。虽然朱砂是中国传统的材料,但是我并不是在标榜传统或者回到传统,我用朱砂这个材料也非常偶然,因为我有画中国画的朋友推荐我用朱砂。中国画颜色本身很少,我就问他哪一种颜色最亮,他说那就是朱砂和石绿这两种颜色,那我就选择用朱砂做了《元速》系列。有人说朱砂可以辟邪,我当时也没在意,因为我觉得中国这种传说多了。

但去年夏天我有一个朋友的小孩两岁多,不进他妈妈的房间,大家觉得挺奇怪的,小孩说屋里有大魔鬼,他不进去。当时我觉得挺奇怪,我想做一个实验,就把《朱砂》的画送给他们放在屋里,结果小朋友第二天就进去了,说大魔鬼走了,排着队走的。我当时听了以后头皮都发麻,前段时间我还问他妈,他现在还进吗?他说现在进房间就没障碍了,我这才知道朱砂真的能够驱鬼这么一个功能!当然我画《朱砂》不是完全为了这个功能。我觉得通过一个材料来表达一种观念,“驱鬼辟邪”在当下也是很需要的,我们的周围“邪气”太重。所以我希望通过一个材料让人们能经由视觉画面和材料产生一种冥想,打通另外一个空间。至少大家有这个意识,有这么一个途径、一种契机,这是我创作作品想达到的。也不管是不是讨论神秘主义或精神性,我觉得都是艺术要去推动的一种东西。这就是我为什么要画《朱砂》,应该还要再画一段时间,希望把它的视觉呈现完全打开,通过不同的途径、角度来打造一个空间、场域,让人们在画前能产生一个冥想的状态。

其实国外艺术家也在研究这些东西,因为朱砂这个材料在西方可能有一些祭祀或者一些其他的用途。我碰到一个德国的教授,他就专门研究这种颜色。他想恢复古老的颜色,用专门的采集办法、提炼办法去恢复。其中有朱砂还有叫()青,(汗青)的蓝比克莱因蓝显得更纯,那当年是那些道士炼丹用的。我觉得这些颜色真的都有一种通灵的感觉。可能因为我现在五十岁了,开始“知天命”,原来不会有这种感悟,但现在对生命、另一个世界有好奇心。另外我觉得,我用机器画《元速》,实际上我是把观念赋予机器,通过机器的运转产生一种视觉的东西。我现在就是要把观念赋予一种颜色,释放一种能量。实际上《朱砂》和《元速》这两系列,它内在的观念是一致的。

艺讯网:您在很早的时候写了文章《纯化的过程》,提出“纯化语言”的口号,大家把您归纳在“抽象艺术家”的范围之中,但是其实您一直是在突破的,您会怎么看待这种“标签”?会希望转换一种视角来看待对艺术家贴标签、归类吗?

孟禄丁:对,“纯化语言”的口号。这种标签就和民族主义、抽象主义、国家主义这些都是标签,其实对于我来说都是反对的,因为“个人”是最重要的。艺术家首先不是按照标签去看他,首先要从个体的角度去看艺术家。抽象也一样,虽然现在抽象有一些热,但是很多人把抽象简单化了。很多画抽象的艺术家就被标签为抽象艺术家,实际上他不反对这种简单化,如果这样走下去会变得越来越狭窄。谁也不愿意走到这个死胡同里,但是没有办法因为大家只能在这样一个范围内讨论问题。实际上在抽象的群体里每个艺术家都不同,而且它不是原来传统意义上的现代主义的抽象。或者他们的作品也不是那样的一些作品,所以这个要慢慢来。标签归标签,艺术家要做什么还是得做什么。

我也实在不断的突破,很多东西完美了以后那时候就要有一些新的突破,这也是生命的价值。它本身就是一些过程,如果这个过程就是单一的,这个生命也没有意义。现在也对动画感兴趣,但是我对新的东西感兴趣时,我就特别怕堕入赶时髦,赶时髦就肤浅了。

艺讯网:您以前提到过抽象艺术的发展历史以及来到中国的过程,抽象艺术诞生了一百多年,20世界30年代的时候进入了中国,但1949年后受到意识形态的影响,被认为是“资产阶级艺术”,到了“85新潮”才又重新受到了关注,这时候艺术界重拾“抽象”又与当年(30年代进入时)有什么不同,在您看来,这种“抽象”如今还在延续吗?且更长远的历史路径来看,现在的抽象艺术是一个什么样的存在?尤其受到跨专业、新技术的冲击?

孟禄丁:还是有不同的,三十年代那会属于民国时期,那时候的艺术还相对宽松。基本上比如说欧洲产生的主义、活动、思潮很快就会到上海,基本上是同步的,那时候抽象艺术是很自然地随着自然主义运动就进来了。

八十年代的时候抽象进来,和三十年代不一样,因为我们之前经历了文革。文革是被批判的,抽象艺术是作为资产阶级自由化的东西。在学校里包括在社会上都是被压制的,所以那时候进来是艺术界呼吁需要抽象形式、抽象美,这样一种情况下进来的。抽象从八十年代一直存在,到了现在我觉得又不一样了,抽象一直在边缘不被重视。现在稍微被重视的原因就是因为前段时间政治波普和市场炒作,抽象作品的价格很低,从某个角度来说,大家觉得抽象还很“干净”,另外抽象作品里面没有具像符号,在政治上是安全的,这就很荒诞,就变成一个政治安全的形式了。

实际上我觉得都是一种误读,最主要的还是因为中国当代艺术走了一段时间以后,它对现代主义的研究不够,欠缺。所以大家还要回头来补这个课,包括我现在回去中央美院担任第五工作室负责的老师,在教学上会安排补充“现代主义”这一课。其实整个社会都需要,如果没有这样一种对形式主义的研究和对视觉的训练,不可能在世界语言上达到纯粹的状态。就是表达得那么准确、贴切地状态,所以我觉得抽象最主要的是我们有很多欠缺的东西需要补。

其实用机器或者朱砂、或者其他材料、工具,实际上我就是用一种新的角度表达,用一种自由的方式表达。艺术没有什么好坏,对于你个人来说你想表达东西你就去创作,没有什么规定。所以可能有新的工具、新的表达方式,也许就会给人带来一种新的观看,新的视觉体验。因此,我从这个角度拓宽抽象表达的范围。原来说现代主义的抽象基本上都是油画,油画里面还有绘画性,还有色彩的和谐。抽象艺术到了极简以后,已经发展到极致了,新的抽象应该怎么发展?越来越难,所以大家更要具备实验性、打破原来约束,不要去定义抽象是什么样的,谁也不能规定抽象是什么样的,可能新的抽象恰好是一种反抽象的形式出现的。

油画、版画、雕塑、国画它都是个媒介,我们现在用媒介来划分、提升,其实是比较落后的画法。但没有办法,是原来形成的这么一个模式,很难改。但是实际上对于艺术家本身,已经不太拘泥于媒介了,为了表达可以用各种方式。我可以用雕塑、立体、平面、声音、高科技的,这本身已经不是束缚。

艺讯网:像您刚才提到的中央美术学院油画系第五工作室,是2015年成立的,专注于研究和推动抽象主义艺术教学和探索。在教学方面,针对学抽象艺术的模式有些不一样吗?是扎根在中国油画系的大系统中出发,从写实开始,还是直接培养抽象艺术家,着力塑造引导他们每个人形成自己的抽象语言?从现在学生来看,如今的年轻艺术家,有些什么不同?跟你们当年身上的劲儿相似吗?

孟禄丁:我们不会从具象开始,这些在基础部已经学了,在学生们进工作室之后的一两个星期内会迅速地改掉他们的习惯,“清除”具象思维。进了工作室就要把这些东西完全打碎、打破,重新建构。其实写实对某些人来说是障碍、阻力,但是对有些人来说就不是障碍。它能够把很多写实的东西悬着,很多附中毕业的就是写实部分很好,你有的功夫不会丢掉,可以把它放在那做些新的东西。现在的学生也跟以前的“劲儿”完全不同了。整个环境不一样,“85新潮”那时候中国的物质水平还比较低,刚刚从文革结束,那时候有一种压抑的状态,一切从头开始的感觉。那一代我们六零后的人,就有特别沉重的使命感、责任感。现在九零后就没有那种东西,而且那时候受社会体制影响,我们的集体主义意识特别强,什么都是“运动、革命”。

这么多年人们思想成熟、独力性的增加,大家更关注个人性,关注自己。那时候我们奋斗半天也是为了这个东西,所以我觉得现在年轻的学生和我们那时候完全不是在一个状态里。这样也是好的,因为这样起点就会很高,从个人出发而不是集体的东西,完成社会上的东西,是从个人的角度去思考社会,而不是从群体的角度去思考。我觉得现在没有集体主义那种东西,是进步。