今天,纤维艺术仍然需要阐释。这不仅因为纤维艺术作为一个外来词汇对观众造成的不解,同时也因为纤维的概念和边界在不断地拓展,给观众造成的某种误解。

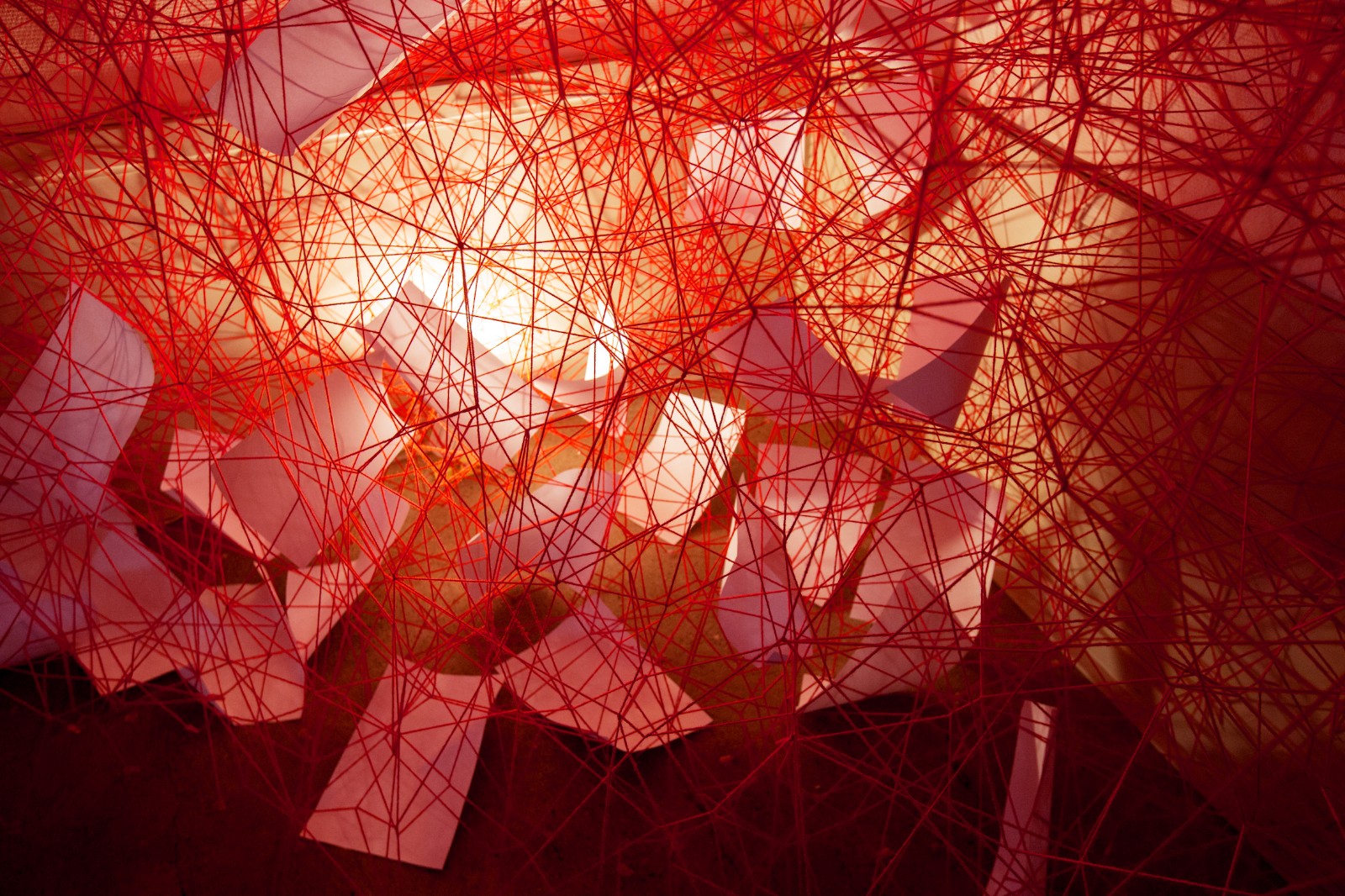

经过近两年的紧张筹备,第三届杭州纤维艺术三年展近日于浙江省美术馆启幕,展览展出作品媒介材料繁多,涵盖装置艺术、声音艺术、光艺术、计算机艺术等类型,以及以现场参与、交互为特征的作品,囊括了当代艺术领域的诸多表达媒介。所针对的具体问题,除了纤维艺术本体的实验与边界的拓展外,还包括由纤维串联起的全球在地化问题、女性问题、生态危机、消费社会、流行文化以及特定社会人群的社会学介入等[1]。

展览引发的“纤维艺术”边界问题及相关话题成为我们关注的焦点。

01

三年展由中国艺术家林仪的行为影像作品《这里什么都没有》开启,这件持续时长为6’44”的作品记录的主体是用针线绣着7个汉字的背胶魔术贴,记录的行为则是用子带的尼龙粘扣带不断地撕拉魔术贴,多次循环重复后,魔术贴上的大字最后模糊成为针线原始组成的线型。熟知当代艺术观念逻辑的观众,会很快解语作品的语义内涵——“有”与“无”之间的辩证关系,这与作品图册的阐释并无多大偏差。

作为纤维艺术展,这样的视觉作品显然并不能满足观者的阅读心理。循着展线,我们随后阅读了应歆珣2019年的最新创作《天鹅绒计划——不确切的美好生活》,在艺术家用人造天鹅绒建构出的空间中,大到墙体上的相框,小到一把剪刀均被天鹅绒包裹起来,进入其中不禁想要探究每一件物品,但是无论靠近哪件观众均会被提示出一种不真实感,如果不甘心想要继续寻找,满地绊脚的小绿土豆会再次给出我们提示——这不是生活的真实。艺术家伍伟的作品在重叠的纸张上,经由漫长时间制作出动物皮毛的质感,为观者营造出一种视觉上的直觉感受,作品中的观念经由艺术家得心应手的材料处理传达。

走马观花似地观看,显然无法获取荷兰艺术家艾美•齐托•利玛的作品《纸的记忆》传达的真实意图。艺术家将获取到的从阿根廷档案中被删除的1979-1984年革命和游击运动的图像,经由行为影像以及现场装置的形式再次转述,试图重现人们的记忆与创伤。类似重现历史经验的方式,同样出现在张克端的作品《向父亲述说》之中,艺术家从席琳•迪翁的《与父亲对话》中得到启示,利用一块白布大小的棉布,用同色棉线对照《金刚经》开始绣制,如果艺术家不站出来阐释,观众仅凭一件密密麻麻缝制的棉布显然无法理解作品。

在我们所熟知的艺术史中,自1917年杜尚在小便池上贴上标签《泉》之后送入美术馆展出后,艺术世界开始经历了现代主义向后现代主义的当代转向,之后原本局限在艺术门类之中探讨语言与技法的表现形式,开始转向借用文化资源对其进行转译、改写与再阐释的当代艺术。艺术家创作了什么,艺术家的个性不再被关注,而艺术家选择的媒介,为什么选择这个媒介以及背后的意义则成了当代艺术重要的阐释文本。其后,当代艺术又逐步发展出以影像、装置、行为等媒介表达的为主流的观念艺术。显然,以上诸件作品无论是从作品呈现形式还是内容都具备了十足的当代性以及观念意味。

这为观者造成了一定程度的不解,在这样的阐释逻辑中,我们有必要重提这样一个问题——“什么是纤维艺术?”

02

关于什么是“纤维艺术”,想必“纺织”是多数观者的心理答案。

但事实远非如此,在纤维展现场我们入目能及的几件纺织品艺术,如美国艺术家马克•纽波特的超级英雄系列服装,在强调纺织材料、纹理和服装形式这一点上,继续深化表达自己的观念,他说:“结合他们的英雄气概、保护主义和超级阳刚之气”,就像他母亲对脆弱角色的保护姿态,让他在异国的冬天感到温暖。同样是美国艺术家,约翰•保罗•莫洛比托毫不避讳地承认自己是一名编织艺术家,但他将织机定义为通向广阔世界的一个路径,在他的作品壁挂作品《擦印画》中,他亲自织布,然后通过数码扫描制成拓印图,在他看来,用这样的方式,使得作品成为了传统与启示之间的一种表现形式。显然,这些作品均跳脱了出传统纺织艺术注重材料和工艺的表达形式,而转向了更深层的心理、社会发展等问题的思考。

纤维艺术绝不仅是“纺织艺术”。追问和强调之下,我们翻开了“纤维艺术”概念的演变轨迹。20世纪末之前,国人的词典里并没有纤维艺术(Fiber Art)一词,它首先出现在美国,在这之前,它曾一度被称之为“壁挂艺术”,是纤维艺术的平面呈现形式,后壁挂从平面开始走向空间,催生出了“软雕塑”的新视觉形态。但纤维艺术并不是一个全球概念,欧洲国家因为注重自身的工业革命历史,一直将“纤维艺术”称为“纺织品艺术”。90年代,中央工艺美术学院染织系任教的青年教师林乐成从欧洲游学归国后,提议创办“从洛桑到北京”国际现代纤维艺术展。经过讨论,展览沿用了从美国介绍而来的“纤维艺术”一词,但是其英文译名仍为“Tapestry Art”。直到2004年,第三届纤维展英文才改为“Fiber Art”。

在“纤维艺术”一词以及纤维艺术展落地的十多年后,在杭州这座丝绸之府同样开办了纤维艺术展,但是其历史要追溯到20世纪80年代。1953年,21岁的万曼(原名马林•瓦尔班诺夫(MarynVarbanov)来中国留学,曾先后在北京大学、中央美术学院和中央工艺美术学院学习。1975年移居巴黎后,他又于1986年应邀来到浙江美术学院(1993年更名为中国美术学院)讲学,并成立了“万曼艺术壁挂研究所”。

杭州纤维艺术三年展总监、万曼教授的学生、中国美术学院教授施慧介绍研究所成立的初衷——从整个艺术的角度来看待纤维艺术。她介绍万曼教授希望全院的国、油、版、雕的老师们都来所里交流,并非局限在染织和工艺美术。在这一点上,与有着中央工艺美院专业背景的“从洛桑到北京——国际纤维艺术展”是截然不同的两个发展方向,后者注重在鼓励原创性的设计教学中培育新型工艺美术从业者,意在实现由行业技师向艺术家的转型。[2]

不了解这些历史背景信息,理解杭州纤维艺术三年展显然是有难度的。但另一方面,三年展给观众带来的误解与“纤维”、“纤维艺术”的概念拓展更直接相关。此次展出的丹麦艺术家罗莎•托尔诺夫•克劳森的作品《编织亭》道出了自己进行纤维艺术拓展的尝试,艺术家认为:“表面上看,由于材料、工具和节奏,手工编织可能看起来更像一种扎根于过去的手艺。”所以自2013年以来,艺术家开始创作参与性装置。与观众的阅读心理背道而驰的是,纤维展上的艺术家们好像在这条实验的道路上走得更远,他们的作品更为抽象和当代,甚至不少作品开始与科技相结合。不可否认的是,尽管如此,三年展依旧令观众惊喜,展览现场满目玲琅的作品无论哪一件都需要近观与阅读,这无疑满足了观众的另一种观看心理——猎奇。数字化时代下的编织活动为什么如此吸引人,克劳森说:“因为它已经超越了物质性”。

参加此次杭州纤维艺术展的艺术家们或坚守编织的行为,在其之上借由行为、影像、装置等媒介传达观念,如艺术家卡罗莱纳•埃斯特拉达的作品《原始档案》;或深入纤维基因的深层,追踪纤维带来的社会、经济等问题,如印度艺术家N.S.哈沙的作品《关于各国旗帜》、凯特•戴维斯和利亚姆•杨的电影作品《未知领域》;或探索纤维与科技的结合,寻觅纤维艺术的未来可能,如艺术家玛吉•奥思的作品《电子艺术100年》,艺术家迪伦•费什和他搭档丹尼尔•约翰斯通合作的《加密档案 03.FFF》,等等。

严谨来说,这些作品似乎已经不能被称之为纤维艺术了,而只是和纤维有关联——材料上的关联或材料背后的语境关联。那么,我们是否可以称之为一场当代艺术展?施慧在接受艺讯网专访时对这一疑问并不表示反对,不过她指出纤维艺术在其中起到的连接作用,她认为“这并不是当代纤维艺术家的展览,而是纤维艺术的展览,只要艺术家选用了纤维这种材料,或者是站在纤维与织物的角度来思考问题,我们都可以称之为纤维艺术作品。”

这其中指涉出一个“边界”问题,当纤维艺术的边界拓展至当代艺术的范畴之时,纤维艺术的概念是否会被消解?这也是第三届杭州纤维艺术展试图探讨的问题,施慧认为,在这一点上,要求我们在不断突破边界后经常反思和审视,回归到纤维艺术“织”和“构”的关系中,审视纤维和人的身体、织物和人类生存之间的关系,所以这届展览实际是在探讨突破和坚守的思考。

03

对当代艺术圈有一定熟悉的观众,如若阅读了参展艺术家的名单,不难发现,艺术家N.S.哈沙、盐田千春、尹秀珍、胡尹萍、邢丹文等均是在当代艺术领域占有一席之地的艺术家,他们之所以入围三年展,更大程度上是因为其作品具有的纤维属性。论其身份,诸位艺术家确实更应该被归为当代艺术家。但是邀请他们共同展出具有纤维特性的作品,既显示出当代艺术领域中纤维材料的运用,从纤维艺术的角度来说也显示出它被扩展后的多维边界问题。

事实上,早在包豪斯学院的时候,纺织设计师安妮•阿尔伯斯就曾指出:“作为材料创造性工作的具体形式,编织有助于现代人在日益抽象和复杂的世界中寻找意义与自信。”1974年奥地利哲学家伊凡•伊里万描述了手工制作能力对工具及生产过程所发挥的影响,手工制作能力对与他人建立联系、与自我内心世界建立联系都至关重要。[3]纤维除了作为装饰和材料外,其具有的物质性,与人类天然的联系,加之背后内在对于社会的深入思考,似乎已经早已昭示其与社会生活在未来更为广阔的接触。从这一点来说,纤维艺术并无自身的边界问题,即纤维艺术与当代艺术并不存在界限。

展览邀请当代艺术领域资深策展人冯博一老师担任主策展人,并以“无界之归”为主题,试图开启一次更为广泛的纤维艺术向当代艺术的探索。在展览给出的官方宣传稿中,展览主题“无界之归”指涉在纤维艺术形而上的、不受边界限制的跨媒介创作,意味着纤维艺术在全球化语境的相互交织的依存中,抽离于难以确定的现实世界的过度纠缠,穿越于不知边界的、持续实验的一种归旨。冯博一在接受媒体采访时指出,虽然“纤维艺术三年展”是一个具有规定性的材料属性的主题展,但我们希望展览能打破以往传统对纤维的认知,能进行更开放、更实验性的探索。他同时认为:“艺术没有界限,甚至艺术也没有底线。如果有界限、有底线,其实是一种作茧自缚、一种自我限制。”

冯博一似乎已经抓住了纤维艺术与当代艺术之间关系的要旨,在他看来,艺术内部并无界限,所以在他策划的本次展览依照的仍是当代艺术展览的策展逻辑:由展览人确定主题后,根据不同的内容分版块邀请艺术家加入。

北京大学彭锋教授曾在讨论艺术的边界问题时指出:“挑战定义和边界是艺术的本性,即使我们给艺术下了定义或者划出了边界,也不能确保它们明天继续有效,因为它们很有可能会激发艺术家的新的挑战。”[4]早在上个世纪纤维一词方兴未艾之时,就有了关于纤维何以为艺术的讨论,在今天这样一个“人人都是艺术家”的广泛而宽阔的时代背景下,这一点已毋庸置疑,我们只不过是在新瓶装旧酒般地迎来了新时代的新问题——纤维艺术是否可以纳入当代艺术?显然这一问题的回答是肯定的,这是一个艺术边界拓展的问题,是它在不断激发艺术家新的创作与实验。

自现代艺术以来,传统艺术的边界经由装置、行为、影像等多重媒介手段不断拓展,形成了一个大的当代艺术跨界行为现场。未来,随着社会和科技的发展,不断再生的纤维材料伴随着科技的发展不断逾界,“实则呈现的是当代艺术逾界的一个缩影”[5]。

文丨杨钟慧

(除标注外图片由主办方提供)

注释:

[1].引自第三届杭州纤维艺术展官方宣传。

[2].新时代纤维艺术的诉求,“从洛桑到北京”第十届国际纤维艺术双年展暨学术研讨会,载《装饰》2019年03期。

[3].引自浙江人民美术出版社,“无界之归——2019年杭州纤维艺术三年展”展览图录,第342页。

[4].彭锋,"艺术边界的失与得",载北京大学学报(哲学社会科学版)2016年06期。

[5].引自浙江人民美术出版社,“无界之归——2019年杭州纤维艺术三年展”展览图录,第184页。