随着策展人身份在展览中的逐步确立与认可,展览主题的阐释、艺术家作品的解读以及观展逻辑的设计等成为了多数公众在面对一个全新展览时率先依赖的对象。在当代艺术愈发多元化、思想化与个体化的表达与呈现中,策展文本演变为使艺术家的思考走向公众的最直接途径之一。然而,由于策展人以“他者”的身份介入艺术表达,艺术家创作与思想在传递过程中实际上经过了一种基于策展者个体经验的“转译”。具体到艺术机构的群展中,机构方、策展人、艺术家群体与观者更是形成了一种日趋体系化的合作模式:机构创造公共展示与交流的空间,策展人挖掘基于所选艺术家作品共性的阐释,艺术家与观者隔着“转译”的文本进行着交流。

2020年11月10日,金鹰美术馆的年度展览项目《如同我们,所有莫名的渴望》于中央展厅启幕,这也是13米挑高的中央展厅首次在公众面前亮相。展览以回归艺术家自我内心渴望为切入点,呈现了姜杰,林科,毛焰,仇晓飞,尚扬及夏小万六位艺术家的创作与思考。同时,该展览亦注意并回应了艺术家自我表达与策展人、机构等介入之间的博弈关系,试图探讨已经形成固有规范和逻辑的展览构建思路,以此来抵抗机构职业化和思想技术化带来的同一化的滋长。

“时间”与不由分说之变

在展览前言中,策划团队提到,从艺术家之间寻找共同线索这种技术化的展览策略会导致对艺术家的分析变得一概而论,这与展览最初意在使有强度的个体独立表达的立论相违背。在这样的矛盾状态下,“时间性”被提出,在此用以讨论特定话语中的丰富个体——代际差异,艺术语言的迥异,潜移默化的不可逆变化,在时间的无形作用下,一切多元化的表达与丰富个体的力量似乎都有迹可循。

展览现场

由此,“时间性”自然成为了串联一切不同艺术表达与个体经验的一条“暗线”。将时间轴纵向展开,艺术及不同的人生经历与创作历程以这条轴为原点横向铺开,由此观众得以看见这段特定的“历史截面”——其独一无二且无可复制。

“80年代末的武汉是一个充满活跃思想的城市,在那里尚扬展开了针对画面图式的思考。此时童年的仇晓飞正生活在东北的一座工业城市,毛焰刚刚考入中央美术学院,姜杰已成为校园里的翘楚。1987年夏小万参加《走向未来》画展时,林科甚至刚出生不久。”

这段横跨三十年的时间切片以文字的形式呈现出来,用以呼应六位艺术家在三十年间迥异的人生经验与图像表达。通过文字的梳理与“并置”,我们发现这种“考古式”的挖掘使得人与人之间在某个时空维度总会相遇,而这种相逢的际遇使得艺术家之间纵然相隔代际,纵然艺术语言与媒介的选择各有不同,但呈现出来的视觉图像背后总能被发现或多或少的关联,而这些隐约的关联,又在此刻同空间中的交汇中震荡开来。

夏小万作品,展览现场

夏小万《方舟》纸上色粉

560 × 200cm (100×70cm×16) 2019-2020

值得注意的是,这种基于艺术家所经历时代的挖掘与并置也并非个案。日前,鲁明军曾在展览《缪斯,愚公与指南针》的策展文章中,同样采用了这种并置的策略:

“……2016 年,即抗战胜利 70 年后,艺术家杨福东以徐悲鸿的《愚公移山》为母本,重述了这个古老的传说……也是在这一年,年轻的艺术家褚秉超孤身前往家乡甘肃平凉,以一己之力试图修复一座因自然灾害塌陷的山体。从2016年至今,他无数次回到这里,修路、挖山、 植树、引水、治理山体滑坡、刻字等,甚至还为这座山取了一个极富古意的名字:‘七府環屏’……”

在这篇文章中,被并置的不仅有来自不同国家与文化背景的展览艺术家,还有参展作品背后丰富的历史际遇、神话与寓言的隐喻。在这场并置中,时间轴被更有力地向远处拉伸,其也自然囊括了更广阔的历史空间与文化隐喻。

诚然,代际、文化等的差异造就着不同艺术家艺术选择与表达的差异,正如出生于40年代的艺术家尚扬始终在辩证地观看图像,他的当代性课题来自于解决“图式”与“叙事”的纠葛。而对于毛焰而言,他不需要面对“当代性”的问题,甚至不需要面对“绘画”的问题,所有画面的问题都是关于“自身”的终极问题。

尚扬《白内障-山1》综合材料

309cm×548cm×15cm, 2018

尚扬《白内障-保鲜2》及局部 布面综合材料 171cmX262cmX18cm 2020年

仇晓飞在少年时代离开哈尔滨移居北京,东北特有的图像却成为他自我内在的“考古”。这些图像既模糊又遥远,他既是回忆的主体,也是旁观者。姜杰则将自我置身于图像之中,把雕塑的手工性纳入戏剧化的场景之中,她对于生命脆弱与易逝始终保持着高度的敏感以及诗意地表达。而身处互联网时代,林科则自我虚拟化,“Link”的英文名也正暗合了信息时代无处不在的关联,其试图将自身藏匿于互联网系统中。

仇晓飞 《大托洛山》 400 × 310cm

帆布、旧毛毯与亚麻布综合绘画材料 2018

仇晓飞《间隔》 左 323x322cm 右 425x375cm

仇晓飞《间隔》 左 323x322cm 右 425x375cm

棉布与亚麻布 综合材料 2016

林科《游泳》铝板UV打印

960 × 600cm (240 × 120cm ×20)2020

时间带给个体与艺术追求带来了不由分说的变化与差异,有趣的是,当并置这些迥然不同的图像时,其背后代表的不同时代的际遇经历、社会关系、文化现象等都将缓缓浮现出来。

“渴望”与内心驱动的表达

“……在这种苦不堪言的情况下,人们产生了一种渴望,不是遥望不现实的将来,也不是陈述不合实际的想法,而是要用语言表达更有意义的、眼前的现实。”

——爱德华·萨义德(Edward W. Said)

在把阐释话语权交还给艺术家本身这个议题的讨论中,策划团队援引了爱德华·萨义德笔下对个体奔走异乡,在边缘与游离中无所依托的“苦不堪言”的状态的描述,其认为艺术家作为精神的放逐者,不断拒绝自我而达到某种无限。这种不间断的自我放逐与挖掘的过程对艺术家来说正是“苦不堪言”的一场长途旅行,而在此过程中,其内心不可名状的冲动与渴望往往会指引着下一笔落向不知名的远方。

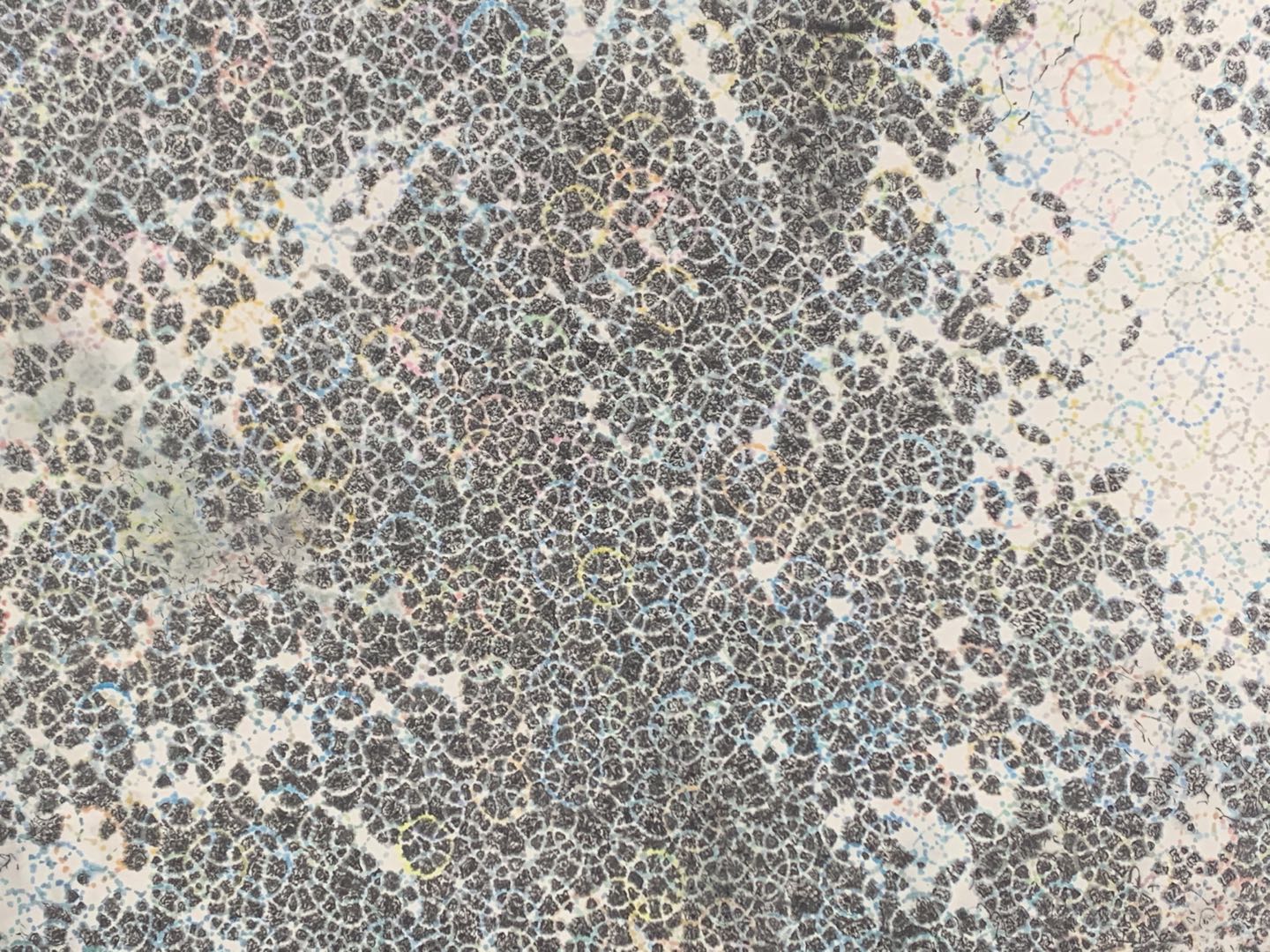

“因为相信有另一个世界,此生才是值得过的。对毛焰而言,这或许不是宗教,而是审美。他是以圣像画师对神的敬意,来观察和创造他的俗人们。”在《世俗的圣像》一文中,尹丽川曾这样评价毛焰进行肖像画创作时的状态,在她看来,在技术之外,毛焰在每幅画作背后传递而出的是一种专注力,这种专注力的实现是艺术家在不断的焦虑不安痛苦怀疑中凝练而出的,其或许可以称作一种对审美最虔诚的信仰。作为中国最具代表性的肖像艺术家之一,毛焰在此次展览中呈现的却是其最近一系列的绘画线索实践。人物形象的缺席,抽象的图案,重复性地圆圈描绘,下意识的留白与填补动作,在有意识地组织画面与无意识地渴望驱动中,一种新的图像就此产生。在这一系列的作品中,毛焰似乎回归了对自我内心的挖掘与刻画,而专注与审美,则早已深深印刻于他笔下,蕴藏在每一个有意或无意的笔触中。

展览现场

毛焰《除此之外……》系列 作品细节

宣纸、水墨、水彩颜料,2019-2020

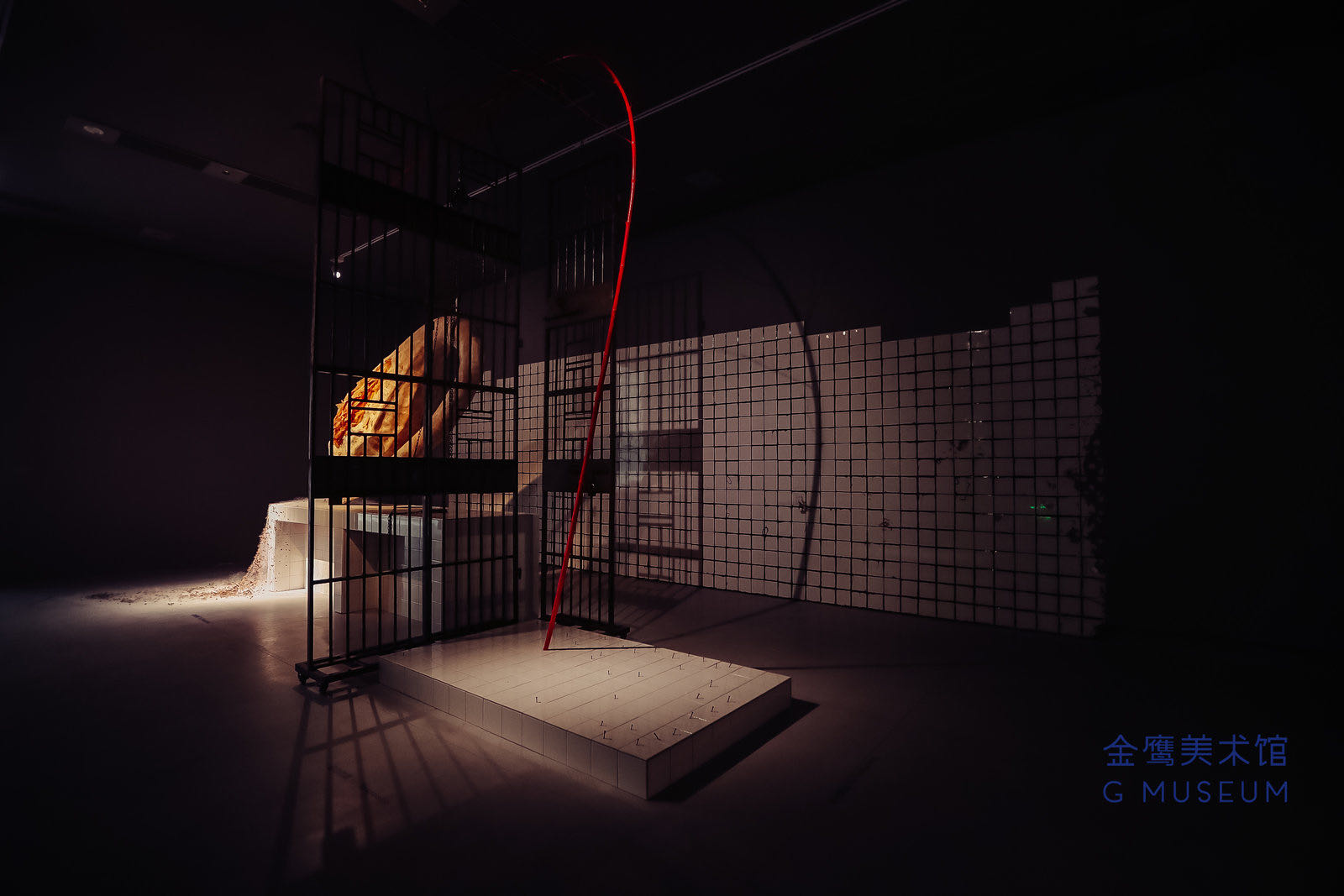

作为一名女性雕塑家,姜杰的作品中一直展现出细腻而敏锐的感知与关怀。对生命脆弱而易逝的关注,以及作品背后蕴藏的古典美学与当代观念间无法调和的矛盾,这些议题在她的作品《一切于我都成为寓言》中得以被继续探讨。贴满白色瓷砖的工作台,悬挂着的被划开一道极深的“伤痕”的“生命体”(姑且先如此称之),铺散开来的絮状物,以及其上附着的颗粒植物,红色的弯曲竹子……这些组成部分分开来看皆有一种不可言说的怪异和神秘感,而组装到一起时则营造出了极强的戏剧冲突与史诗悲剧感。展览现场,不时有观者向艺术家询问悬挂着的物体是什么?而姜杰似乎并不愿意给出一个确切的答案,或许它可以是我们脑海中所想象着的,有关律动的、不安的、矛盾的任何生命体。姜杰谈到,作品一部分完成于工作室,另一部分则是基于展出空间的在地创作。不确定的空间给予了这件作品更多的可变性,这件巨型的装置作品承载着艺术家的内心思考与对空间的斟酌把控,最终的结果在姜杰看来是一种“刚刚好”的状态。

姜杰《一切于我都成为寓言》

树脂、宣纸、竹、铁、瓷砖、玻璃钢、纱布

尺寸可变,2020

事实上,当策展人与机构策划团队适度后退,而将作品阐释的话语权交还给艺术家,更多艺术家仍倾向于用作品本身说话。在部分强有力的艺术表达中,观者能够通过作品传递而出的社会现实或是浓厚的情感而产生共鸣,然而也会有更多的作品,反馈的是艺术家在某个时刻内心不可名状的情感与渴望,而此时,一份“转译”后的阐释在观众接收信息的过程中是否就起到了相应的作用?

随着博物馆与美术馆等艺术机构日益关注并重视前来参观的多元化观众群体,机构与策展人介入艺术家作品的表达与阐释的程度究竟有多大空间?该采取何种方式维系起艺术作品与观众之间有效的信息传递与交流?这一系列问题,都值得在艺术机构展览实践中持续探讨。

参考文献:

[1] 《如同我们,所有莫名的渴望》展览资料,金鹰美术馆,2020。

[2]鲁明军,《缪斯,愚公与指南针》,坪山美术馆,2020。

[3]尹丽川《世俗的圣像》,《当代油画》,2013。

文、编/周纬萌

图片致谢主办方

新闻现场

2020年11月10日,金鹰美术馆的年度展览项目《如同我们,所有莫名的渴望》于中央展厅揭开帷幕,这也是13米挑高的中央展厅首次在公众面前亮相。来自全国各地众多的艺术家、收藏家、艺术机构业内人士,文艺界代表及媒体嘉宾共同见证这一盛事,出席此次开幕仪式的嘉宾有金鹰国际集团董事长王恒先生,艺术家毛焰、姜杰、宋冬、林科、仇晓飞,金鹰美术馆馆长卞卡等。

开幕式对谈现场

开幕式嘉宾合影 金鹰美术馆馆长卞卡发表致辞

金鹰美术馆馆长卞卡发表致辞 金鹰美术馆主席王宣懿致辞

金鹰美术馆主席王宣懿致辞 金鹰美术馆设计顾问朱砂致辞

金鹰美术馆设计顾问朱砂致辞 艺术家宋冬致辞

艺术家宋冬致辞 展览现场

展览现场

关于展览

如同我们,所有莫名的渴望

展期|2020/11/11-2021/2/18

地点|金鹰美术馆,金鹰世界大厦A座52层,南京

展厅|中央展厅

艺术家 | 姜杰,林科,毛焰,仇晓飞,尚扬,夏小万

*展览项目由金鹰美术馆团队策划