编者按:中央美术学院设计学院“策展与策展性”讲座系列通过邀请国际著名策展人、理论家,以一种反思与批判的视角来审视既有的策展实践,从而试图探寻关于策展潜在或可预的未来,围绕策展相关问题为大家带来一个更为开阔的视野,继第一辑让·保罗·马丁《策展人的伦理准则》后,第二期为中央圣马丁艺术与设计学院“文化、批评与策展”项目负责人艾莉森·格林(Alison Green)带来的“策展作为社会实践”。

线上讲座现场 主讲人 艾莉森·格林(Alison Green)

线上讲座现场 主讲人 艾莉森·格林(Alison Green)

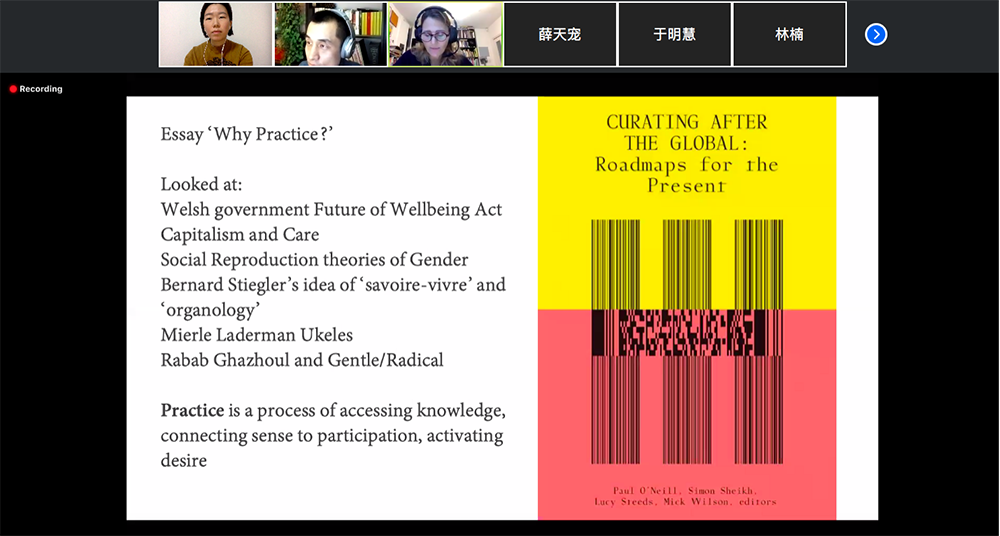

主讲人介绍:艾莉森·格林(Alison Green),现任中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins)“文化、批评与策展”(Culture, Criticism and Curation)项目负责人。她是享有国际声誉的艺术历史与理论学者、研究者,并以策展作为她的创意和社会实践。她的研究聚焦于两个方面:20世纪60年代作为变革的十年,是如何改变了艺术的本质、社会目的以及艺术家的工作方式;展览史研究和策展性。她的近期研究项目以批判的视角考察了以时间作为主题的展览史。近期著作包括《当艺术家策展——当代艺术和作为媒介的展览》(When Artists Curate: Contemporary Art and the Exhibition as Medium)和《为什么实践?》(Why Practice?)《全球化之后的策展》(Curating after the Global. Roadmaps for the Present)。

“策展与策展性”讲座系列的第二场“策展作为社会实践”讲座于北京时间2020年12月15日晚在线上Zoom会议举行。本次讲座主要围绕着作为社会实践的策展,对策展中的“实操”(Hands on)与策展中的“具身化劳作”(Embodied labour of curating)两个核心概念进行探讨。Alison Green以策展实践教育者的视角为策展理论加入新的维度,给出策展中的“实践”的定义:实践乃是一种获取知识、为参与行为赋予意义并激发欲望的过程。(Practice is a process of accessing knowledge, connecting sense to participation, activating desire. )。

Alison Green首先阐释了她之所以选择“策展中的具身化劳作”作为探讨话题的原因,即“策展中的具身化劳作”与讲座主题“策展作为社会实践”之间存在着何种关联,她指出:“具身化”有着隐含且强烈的社会意义,一个主体概念通常指向的是超出单一主体的多个主体。因此,在创造性实践工作内部,“工作”(Work)一词的所指既包括“劳作”(Labour)的概念,也包括“文化性的产物”(Cultural product)概念。策展工作虽然主要是基于知识的、无形的,然而这一工作也确含有对于他人所制的“文化性产物”的关怀(Caring for),并且它帮助“文化性产物”成为对于观众来说可被理解的事物。而谈到劳作(Labour),实质上是把工作(Work)问题设为与经济价值有关的问题,以及是在探讨哪些社会持有着高价值。

为毕加索画作布展

为毕加索画作布展

策展工作人员进行展览拆除

而Alison Green想要为其加入的维度是她作为一个策展实践的教导者的视角:大部分教育均关于理论或者历史,但在教育中也存在着一些以实践为导向的学科,面向实践的学科教学实际上已经持续了很长时间,艺术和设计便作为其中一类可供验证的案例。

讲座现场

在开始正式的案例分享之前,Alison Green强调了她所给出的对于“社会实践”(Social practice)的定义以及相对应的一系列特征描述:作为一项社会实践,首先它是非独立存在的,它是以关系为导向的、具备参与性的,它能够创造社区并成为实现更好生活的模范。

Alison Green列举了来自威尔士(Wales)的卡迪夫(Cardiff)的艺术家拉巴布·加祖尔(Rabab Ghazoul)的三项实践项目:《如果我能发言》(If I Could Speak)、《温和与激进》(Gentle/Radical)、《归途漫漫》(It’s a Long Way Back),并将其理念与法国哲学家和作家伯纳德·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)的思想联系起来。

加祖尔的创作在一定程度上受到威尔士政府颁布的威尔士“未来世代福祉”(The Wellbeing of Future Generations)法案的影响。法案的核心思想是将生态思维用于治理问题,即考虑任何一项政策决定、计划倡议、服务或立法对于人类和非人类的长期影响。这项法则具有很高的重要性:在一个超出我们现有想象边界的世界里,将规划视野从“现在”转移到尚未出生的人的生活和生计的意义是什么?对于那些不考虑这些的机构或者组织来说,“福祉”(Wellbeing)又意味着什么?我们如何重新定义“福利”(Benefit),并且所有的这些福利政策和行动的具体对象又是谁呢?

在此背景之上,加祖尔的项目充满着野心,甚至其可能成为重塑当地国家治理的一个标志。他的名为《如果我能发言》的作品由他和当地小镇的一些年轻人一起合作完成。他们在村庄里制作并张贴了标语,用这些标语表达年轻人们对于社区的看法。这一艺术行为通过占据一处公共空间来表达一些原本无从表达的思想、观点和声音。加祖尔认为,该项目的真正核心价值在于它使年轻人的声音合法化,允许他们前往挑战成人至上的世界。

《如果我能发言》作品下的小镇样貌

《如果我能发言》作品下的小镇样貌

其中两个宣传牌就“手”及其社会意义做了诗意的表达。在它的左侧写着这样的声明:“我们要的是真实的东西,而不是仅仅拿出握手的做派”(It’s a proper thing, not a handshake thing)。这表现的是一个孩子对两个人之间如何构建信任的观点。

艺术家加祖尔近期的一个项目《温和与激进》,则试图以作为活动家和社区组织者时所做的工作为基础,通过一种缓慢的、有积累性的过程去实现一些社会的实践。这项工作基于他所提出的能够“提供真实可达性和寿命”(Providing both true accessibility and longevity)的“激进使用权”(Radical access)概念,他认为人们应该拥有使用激进的权力,去实现一种真实可及的、长期性的艺术。

Alison Green强调加祖尔理念中对赔偿和非殖民化事业的投身,他们在重新思考什么是“交换”(Exchange),区别于根植在现有殖民主义和资本主义框架上的“交换”。他们希望这项实践以非个人的、群组的方式进行,希望在“温和与激进”的实践中创造出一个无法由任何人或任何现有艺术框架去定义的新框架。正如加祖尔所描述的那样,我们需要完全改变现有的实践制度,才能够实现系统化的变革。

《归途漫漫》作品中的三频道录像装置

《归途漫漫》作品中的三频道录像装置

《归途漫漫》展览现场

《归途漫漫》展览现场

在2015年,加祖尔创作了一件三频道录像装置艺术作品,名叫《归途漫漫》。这件作品使用了当时英国前首相托尼·布莱尔向委员会所作的公开证词,有着高度的政治性。然而在作品中,他没有把自己的这些政治相关的关注点直接放入其中,而是担任了一个主持人的角色,让其他人去说话。他的解释是他想要通过这种方式了解人们是如何把自己与政治经验联系起来。Alison Green认为这件作品为人们提供了一个带入现实的具身化的体验。

Alison Green把加祖尔的作品与法国哲学家和作家伯纳德·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)的思想联系起来。斯蒂格勒创造了“被赋权的业余者”(Empowered amateur)一词,用以描述我们因怀抱着热爱、坚韧、专业知识和信仰而自愿做的一些事情。斯蒂格勒尝试将这种对于政治经济学的批评与一种对于长期调节工具的兴趣相关联,他专注于所谓的“异质主体”(Heteronomous subject),以创造了“无产阶级的第三阶级”(Third stage of proletarianism)的“超工业化社会”(Hyper-industrialised societies)为背景。通过阅读斯蒂格勒,Alison Green将“实践”构想成一种获取知识、将意识与参与联系起来并激发欲望的过程。实践与“处世”(Savoir-vivre)或“如何生活”(How to live)的理念息息相关。

艺术家清洗博物馆前部台阶

艺术家清洗博物馆前部台阶

尤克里斯在展览现场

尤克里斯在展览现场

同时Alison Green也列举了米尔勒·拉德曼·尤克里斯(Mierle Laderman Ukeles)的作品《清洗哈特福德》(Hartford Wash)、《接触卫生》(Touch sanitation)等来探讨将艺术作为一种社会实践,艺术中具象化劳作的体现方式与展示艺术的公共场所机构之间的关系。

关于维护艺术的告示

关于维护艺术的告示

《维护艺术》展览

《维护艺术》展览

尤克里斯早期在CARE的展览中撰写了一份“维护艺术”宣言(Manifesto for maintenance)。她暗示自己生活在一个博物馆里,进行了一个4小时的行为艺术表演。在这4小时里,她用拖把、水和手把博物馆的前部台阶清洗了一遍。换句话来说,她在做一些必要的,但是在寻常状态下不可见的且不被人们所赏识的工作。在作品中,尤克里斯向人们展示被隐藏的博物馆内存在的权力构架。她称她们为“必要的艺术”(Necessity art),她试图打破那些愚蠢的壁垒,所有那些让做必备工作的人们在社会面前没有任何重要性和可见性的壁垒。

作品《接触卫生》,将在日常生活之中不可见的维护工作,同拥有低收入的、被低估的,但同时也肩负必要且重要工作的清洁工之间建立一种伦理化的道德关系。学者海伦娜·雷基特(Helena Reckitt)认为我们的文化工作需要重新定义其成本,她指出:我们重新审视这些文化项目,如何部署人力、经济和物质资源以及我们为此付出了多大成本,这样的角度可以帮助我们质疑我们一些行为的可持续性。我们在全球范围内以巨大的环境成本运送物品,在艺术界的巡回日历上留下活动的碳排放足迹。我们需要认识到艺术世界是无法持续发展的,如果在其中的底层的一些人无法维持他们的生计,整个艺术世界将无从支撑。

尤克里斯与清洁工交流

尤克里斯与清洁工交流

尤克里斯的作品《如何补偿》致力于将垃圾场或填埋场改造成自然环境。例如纽约的Fresh kills landfill填埋场被改造为Freshkills 公园。对于这个项目,尤克里斯作出了新的发问:我们如何能够为我们对这个世界、对大地所犯下的罪行去求得原谅。

作品《如何补偿》

作品《如何补偿》

在2001年尤克里斯提出了作品“转让与交换:建议100万人参加公开艺术活动,公开募股,共同制造,共同救赎”的提案,现在这项工作仍在持续。她的设想是在Freshkills 公园里放置100万块可回收的玻璃砖,每块玻璃砖内放置一个与被遗弃在填埋场的性质相反的个人喜欢的东西,将它捐献给公园。通过这种方式,纪念每个人的小小的补偿与救赎行为。

Alison Green在最后举例了自己的策展项目《B夫人》(Madame B)、《关于爱》(On Love),在《关于爱》中,参加展览的中老年人能够深入地和展览产生互动,并对其进行重新设计,对幸福和愉悦、消费和消费主义等问题进行了反思。

中老年成员们在排练表演

中老年成员们在排练表演

《关于爱》的彩排现场

《关于爱》的彩排现场

成员为演出做准备

成员为演出做准备

克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)在书籍和文章中提到了艺术的参与性。指向了两点意义:其一,艺术的目标是重建一个社群性的集体空间,人们可以在其中彼此社交和互联;其二,帮助思考如何把策展延伸到社会实践中。他提醒我们目标是“恢复并实现一个共享社会参与下的公共集体空间”。参与性的艺术消除了传统意义上旁观者的角色,提出了没有人是艺术的观众,所有人都是艺术的制作者。他还提出激活观众就等于解放了观众,在获取和参与的平等与艺术质量之间存在一种矛盾和张力。

这种参与性的艺术有两种模式:第一种模式是提出一种替代方案来达成建设性,一种新的社会可能使社会变得更加平等与美好,从而改变社会异化的进程。另外一种模式是通过加倍的异化最终实现更加疏远的、虚无的、碎片化的、不可见的干预主义的结果,我们通过加倍地对社会创伤、不平等和分歧进行展示,通过极致的批评反向促进有益的社会转变。这两种形式的参与性艺术都很重要。

最后,回到讲座主要探讨的两个最核心的理念,关于策展的“实操”,和策展中的“具身化劳作”。寻常的、枯燥的、不可见的劳作对于实际的策展工作来说是非常核心且重要的。Alison Green对于策展的宣言如下:策展应该承担反殖民化责任、修复责任、跨文化责任以及发挥超强的本土性与在地性的责任,它必然与人民的福祉相关,同时也与共同参与的实践紧密相连。

文/于明慧

编辑/张译之

图/主讲人艾莉森·格林提供