【图书信息】

书名:徐冰

丛书名: 培文·艺术史

书号: 978-7-301-30165-4

作者:王晓松 冯博一 编著

装帧:平装(四色)

出版日期:2021/3

出版社:北京大学出版社

开本:16开

页码:440

定价:150.00元

【内容简介】

——走进著名艺术家徐冰创作世界的全面与权威之作。

从二十世纪七十年代中期以来,徐冰从自身经验出发,以艺术的方式敏感地捕捉到人类思维所遇到的问题。他在创作中所体现出的独特智慧,使其成为当今世界的代表性艺术家。本书的主体内容依次由徐冰的创作动机和来源、九个系列六十余件/套作品的图文介绍,以及对徐冰艺术方法的综合性分析等三部分组成。附录中的索引则集中了有关徐冰作品、研究文章、出版物及个人年表等基础信息,便于有兴趣的读者进一步深入了解和研究。

这是迄今为止对徐冰的艺术最为全面的梳理,不仅囊括了对艺术界曾产生重要影响的代表作,还辑入了许多此前鲜为人知的各种作品实验、创作文献和思想片段。根据编辑框架所需并以观念的清晰表述为原则,编著者在大量中外文献中甄选出二十余位著名艺术理论家、思想史学家、策展人与徐冰本人的文章,在说明徐冰艺术创作相关问题的同时,又以徐冰的艺术为例,向读者描述了今日艺术的基本形态,以及艺术在扩展人类认知力中所能够发挥的作用。

【内文展示】

【作者简介】

王晓松,艺术评论人、策展人。1979年生于长恒,毕业于中国艺术研究院并获博士学位。

冯博一,独立策展人、艺术评论家。1960年生于北京,毕业于首都师范大学历史系。

【内容节选】

徐冰的艺术及其方法论(节选)

高名潞

一、生活哲学与艺术哲学

徐冰常说“文化大革命”对他的影响很大。但是如果看那些优雅的作品,这影响似乎并不很明显。1993年,当我参与策划的一个展览在俄亥俄州立大学的维克斯纳艺术中心(Wexner Center for Arts)开幕时,一位当地的艺术史教授史蒂芬·梅维勒(Stephen Melville)看了所有四位艺术家——徐冰、谷文达、黄永砯与吴山专的作品后说:“他们的作品空间似乎都是政治空间,有一种强烈的扩张性。尺寸都很大。”梅维勒的意思大约是指中国政治的影响,而我则立即想到“文化大革命”。“文革”对这一代人的影响太大了。特别是在“文革”中下过乡的,那段经历大概是一生中最刻骨铭心的。徐冰出生于一个知识分子家庭,父亲是北京大学的教授,母亲是北大图书馆馆员。1974年至1977年,他到北方的一个农村山沟里插队。因为我在“文革”中也曾到内蒙古草原插队五年,所以非常理解徐冰在他的一篇文章《我画自己爱的东西》中所说的感觉。那时徐冰与农民一起“担心天不下雨,为年底多挣几个工钱,我们把山上能长东西的地方都种上豆子”。“文革”中的知识青年下乡,叫作“接受贫下中农再教育”。但我以为大概只有少数人真正从下乡插队受到了教育。一般来说,那时的知青尽管与农民同吃同住同劳动,但他们总不免还是有大城市带来的那种上层人的优越感。一种潜意识使他们感到“这种与天争食的生活,不是我们这一代人的使命”。但是,倘若他们真的受到了教育,那么以后一生也不会丢掉的就是,那自然朴素的哲学、乐天安命平淡无奇的人生态度。在十几岁的娃娃正需要新鲜事物刺激和花样翻新的知识灌输的时候,忽然被从喧闹繁华的都市送到山沟,与外界的变化和信息所隔离,去度过一个单调的、年复一年日复一日的、与原始的刀耕火种没有太大差别的数年时光。一旦他离开这段生活,重新步入现代都市的亢奋的生活节奏中时,他一定会体会到那种平实而“无意义”的生活的真正意义,以及那重复单调得几乎凝固了的时间的永恒性。我想这一点肯定是徐冰后来创作的最基本的艺术创作态度的支撑点。

事实上,徐冰的艺术生命恰恰是从他的下乡生活开始的。从农村进入中央美术学院版画系。毕业前,他创作了一批木刻版画,都是以他的下乡生活为题材的。草垛鱼塘、马号、石阶、白桦等都入了他的画。他常常对着一个年久的锅台或是变了形的门槛足足画上半天。他画的是那锅台的“理”,因为它的历史与人生相伴,它并不让人觉得丝毫新奇,但它却注视着,记述了人们点点滴滴的、按部就班的每日生活。这平凡无奇在徐冰看来,比西湖、桂林还美。这种审美观正是七十年代末八十年代初的乡土写实,或谓“生活流”绘画的核心。但是徐冰并不想从这些日常事物中揭示出什么美好的形式感或是赋予一种重大的社会象征意义。正如徐冰那时说的:“我没有能力用绘画揭示深刻的社会问题,不想用它来对谁加以说教,更不想让感情为某种事宜所左右。”他要表现的是更贴近现实的朴素感情,这是真正的感情。那时不少艺术家追求这种意境,但少有成就者。即便是有成就者和有影响者,也大都不能超越自身。比如,陈丹青是知青一代画家的佼佼者,他的《西藏组画》以及更早一些的《泪水洒满丰收田》都是中国当代绘画中的经典。但是,尽管徐冰与陈丹青都是从插队中走出,都曾沉浸于自然主义的钟情中,并且都对生活的真实有着切肤之感,但之后两人的道路却显示了极不相同的发展。陈丹青尽管在国内生活多年,仍停留在他早期的自然真情中,但一旦当这“真情”的来源枯竭,就面临了危机,从而永远局限于那最初成功的阶段,而不能扬弃和超越过去。陈丹青的命运代表了一批这样的知青画家。而徐冰在他此后的创作中,则很快地超越了早期的“生活流”情结,并一步步推进他的观念艺术创作,成为不仅仅是中国的,而且是国际上最有影响的当代艺术家之一。

徐冰的这一超越最先显示在他的1986年硕士研究生毕业作品《五个复数系列》之中。这件作品非常清楚地向我们展示了徐冰是怎样将一个具体的“乡土绘画”的题材转化为抽象的观念绘画的,同时又启示了此后成为他的创作核心的新方法论。五个系列,每个系列都选取了一个非常平常的农村景色,比如鱼塘一角、庄稼地、菜田,等等。然后将它们刻在一张板上。徐冰重复地在同一板上刻出不同的画面,并将每一幅修正的新画面印在同一横幅上。于是最后的效果就好像是多个互相关联的图面组成的图案。画面是单色的,或者是由深到浅、由浅到深。开头和最末尾的两张就好像摄影的底片和洗印出来的照片的效果一样。但是这种整齐的连续性的图案效果绝非徐冰的本意,同时也不是这件看似平凡的版画的观念性意义所在。在他写的《对复数性绘画的新探索与再认识》一文中,徐冰提出了他对复数性美学的一些看法。其中大部分阐述了复数性技术在版画创作方面的突破性意义。我把徐冰在这套系列中展现的新的艺术观念归纳为三点:(一)《五个复数系列》破坏或颠覆了传统的版画概念。因为刻制的原板已不复存在,只有一幅它的复制品存在,它是原初的也是最后的。所以传统木刻印刷的复制性消失,原作概念消失。(二)“去物质化”,这在西方被称为“de-materialization”,作者不断地解构自己的创作痕迹,最后消解了传统观念中唯一的、展现作者天才的最后文本。(三)不像传统绘画只提供最终“结果”,复数系列同时展示作者刻制和思维的过程,遂改变了传统的作者与读者之间的关系。作者不是故事的强加者,而是自白者。而这里的自白也非他的早期“乡土写实”版画那样去表现对事物的激情,去捕捉“那逝去的生活”,而是在探索一种能够展示新方法论的形象和手法。因为生活的真实是永远独立于艺术表现的。而艺术中的真实也永远是一种幻觉。成功的艺术作品表现的不是绝对的生活的真实,而是表现真实的方法论。因此,徐冰这时的艺术创作目的从再现某种真实的“情感”转为将艺术创作看作启发人们思考和体验自己的心路历程的方法。换句话说,不是记录生活中的无论何种类型的“真实”,而是寻找一种艺术哲学和方法论成为徐冰今后创作的关注点。

这种转折或谓超越是至关重要的。这正是’85运动一代人与“伤痕”“乡土写实”一代人的区别。他们超越了生活“表情”而进入了艺术哲学的思考。徐冰在他1995年写的《懂得古元》一文中,指出了那种表层、琐碎的文人式的狭窄圈篱的真实,并指出前卫的核心是“对社会及文化状态的敏感而导致的对旧有艺术在方法论上的改良”。

总之,《五个复数系列》最重要的方法论意义是它解构了作品的“原初”和“唯一性”这传统上用来鉴别作者的天才或作品的意义的因素。因此,过程代替了作品的内容意义。更重要的是,这种后现代主义观念在徐冰那里是以完全不同的方法与媒介表现出来的。这一观念是在木板上一刀一刀地用手工方式刻出来的。显然,这是一种完全不同于西方观念艺术的、完全忽视制作和视觉效果的方法。《五个复数系列》展出很少而且也少有评论,但它是当代观念艺术中一件非常独特的作品。这种方法论的转折预示了下一步《天书》等作品的出现,所以《五个复数系列》是个分水岭。从这时起,徐冰开始扬弃了下乡生活的“表现”成分,同时保留了它的哲学内核作为他的艺术方法论和艺术创作态度的基础。

【目录】

第一章:养料

愚昧作为一种养料)(徐冰)

第二章:创造

复数与印痕

对复数性绘画的新探索与再认识(徐冰)

复数与印痕之路(徐冰)

从《天书》到《地书》

徐冰的“非书”:兼论文字符号的意义边界(刘禾)

文化动物

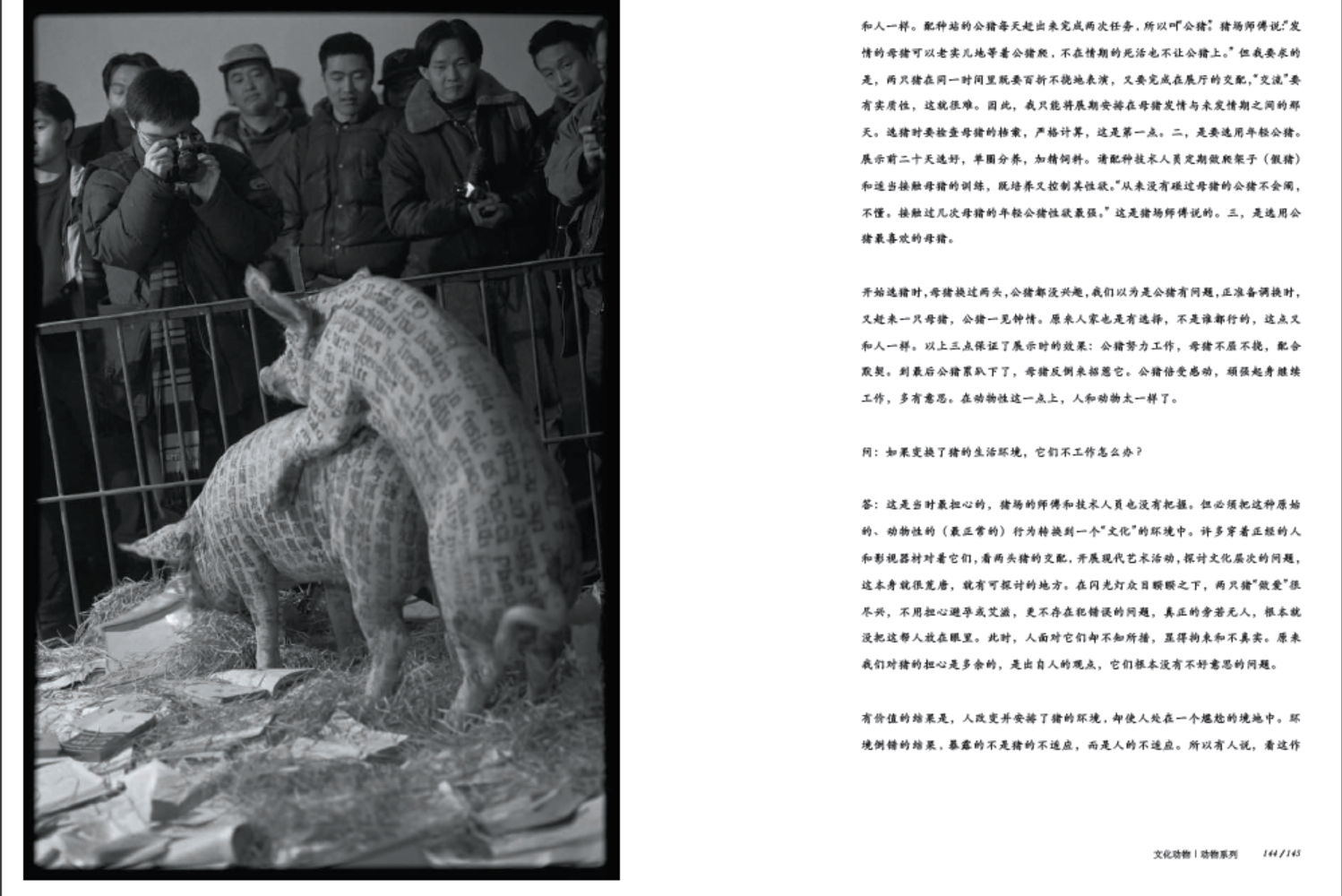

动物系列(徐冰)

烟草计划

徐冰的《烟草计划》:从达勒姆到上海 巫鸿

徐冰《烟草计划:上海》的历史逻辑与细节暗示(冯博一)

何处惹尘埃

纪念(泰萨·杰克逊)

徐冰:缺席与存在(安德鲁·霍维茨)

禅宗与徐冰的艺术(安德鲁·所罗门)

“9·11”的遗产(徐冰)

背后的故事

背后的故事:徐冰的变幻艺术(韩文彬)

凤凰

《凤凰》座谈会 李陀 鲍昆 汪晖 鲁索 刘禾 西川 徐冰 格非 王中忱 鲍夏兰

凤凰如何涅槃?——关于徐冰的《凤凰》(汪晖)

蜻蜓之眼

反转、科幻和非虚构——徐冰的《蜻蜓之眼》 (王晓松)

左脑艺术家,右脑科学家

机器如何植入身体?——关于徐冰的两个早期作品(汪民安)

第三章:方法

徐冰的艺术及其方法论(高名潞)

徐冰:艺术作为一种思考模式(约翰·芮克曼)

那些文字无法忆起或不愿提及的事——徐冰与杜尚的创作世界中的相似之处(汉斯·M·德·沃尔夫)

八问徐冰(徐冰)

附录

作品及首展信息索引

文章、评论、访谈、专著和徐冰著文索引

徐冰年表