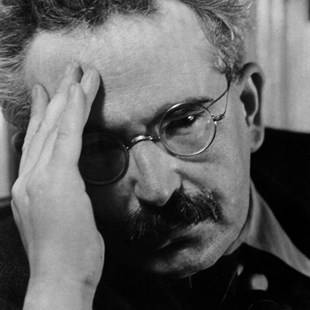

单凭一幅画,埃尔 · 格列柯就在西班牙同时代人中建立起了名声,这幅画悬挂在托莱多圣托米教堂内,表现的题材是奥尔加斯伯爵的下葬。

此画下面有一块石版,对内容作了说明:托莱多的唐 · 贡扎洛 · 卢伊兹,奥尔加斯伯爵,卡斯蒂利亚的罗马教皇书记教士,曾是该教堂的捐助人,而现在这里成了他的长眠之所。当教士们走上前来要给伯爵下葬时,令人不可思议的事情发生了——圣斯蒂芬和圣奥古斯丁现身眼前,亲手为他下葬。

埃尔 · 格列柯十分出色地表现了这个传奇故事。这幅画由两部分构成:在下半部描绘了实际的下葬情景,上半部则再现了伯爵升上天堂的景象。下半部由两个部分组成,一是仪式场景,一是奇迹的出现。仪式部分画得高贵庄重,具有鲜明的西班牙特色;同时又很写实,令人想起同时代荷兰大师的作品。这位身着戎装的骑士平躺在棺材上,位于棺材右侧的一位教士正在为死者诵读祷文,神情庄重深沉。左侧与他相对的是一列前来送葬的人,他们除皱领之外身穿一色黑衣,代表了托莱多的社会精英。这群脸色阴沉、神情专注的贵族聚集在一起,震撼着观者的心灵,就像荷兰团体肖像画。不过这里重要的是人物组合设计,而不是这些人物本身。这些面孔显得冷峻而威严,带有些许禁欲自持的色彩,同时也反映出对形而上的传统喜好。这种气质隐藏于感官的背后,是可以觉察得到的。让我们继续往下看。

埃尔 · 格列柯,奥尔加斯伯爵的下葬,托莱多圣托米教堂 (Santo Tomè)

仪式现场的大多数人都明白,一件不同寻常的事情发生在他们中间。两位天国使者业已降临,为这位虔诚的教会仆人主持葬礼,不过只是肉体的下葬。在遗体的上方,伯爵获得了永生,他腾云驾雾,前去谒见基督和圣母并被他们所接纳。在这样的场景中,实在的形体化为了虚无缥缈的景观,不过仪式背景中的那两位助祭却看到了常人看不到的景象。他们一个是右边穿白色法衣的教士,一个是位于左边的年轻人;一个是虔诚的长者,一个是初出茅庐的男孩。教士抬头凝视苍穹,露出惊骇的神情;而男孩却向外张望,以左手指向两位圣徒,好像是想将观者的注意力引向这个奇迹。孩子天真无邪,故能目睹到奇迹的发生,而另一个有特权一睹奇迹的就是观画者本人。由于埃尔 · 格列柯卓越的技艺,观者也被引向了纯精神的境界。

提升人们的精神境界是这幅奇特绘画的全部目的所在。在此画中,埃尔 · 格列柯展示了那个时代最优秀的东西,正如奉上了一束鲜花:罗马的构图艺术,威尼斯对色彩的纯熟驾驭,荷兰的完美肖像。在提香去世之后,谁还能画出两圣徒身上那么华美的法衣?在丁托列托之后,谁还能掌握表现瞬间幻境效果的技能?在米开朗琪罗之后,谁还能如此大胆地解决最复杂的构图问题?不止这些,还有奇迹的成分,一种超越了世俗规则限制的精神。但是,这事件发生在何处?我们若不知道就很难猜出:或许在夜晚发生于一座教堂内,画中并没有提示。坚实而空阔的建筑,自从乔托以来就构成了所有图画再现的基础,现在消失了。我们拿不准空间的宽度与深度。人们聚在一起,好像艺术家笨拙地将他们组合起来,不过,画面上半部闪烁的微光和朦胧感却创造了空间无限深远的效果。由此看来,这幅画的基本观念便显得简单而陈旧了。数百个画家在画圣母升天题材时都曾使用过这种手法。但是在这里性质却改变了:埃尔 · 格列柯让画框横切前景人物,使我们看不到教堂的地面,好像这些是由一种神奇的力量呈现出来的。实际上,他们只是向上奔涌潮流的一个序幕。尽管图画下部有些要素如地心引力般将这股潮流拉住,但它仍像一团火焰,透过一排等高的送葬者向上奔腾而去。画面上部金光闪耀,埃尔·格列柯既肯定又否定了传统的对称构图。以往的构图表现了实在的结构韵律,而埃尔·格列柯没有这样画。他完全抛开了这种画法,特别强调垂直的节奏,以取代构筑性节奏。上部的云彩和人物遵循着与地面人物不一样的重力法则,整个场景上升到了辉煌的顶点。因此,这是一个非现实的、梦幻般的世界,只受艺术家想象力的支配。色彩和单个形状的表现异常强烈,不再是对可见之物的摹写,而是超越了常规观察的限制。人物像是一种兴奋的视象,精神摆脱了世俗的束缚,迷失于超感官、超理性的星空之中。

埃尔 · 格列柯的同时代人称他为“精神的守望者”,这不是没有道理的。今天,引观众参观这幅伯爵下葬图的讲解员解释说,“Ya era loco”(他疯掉了)。这种判断还有一种较温和的说法,“一颗高贵但骚动不安的心灵”。这种说法一直延续至今,甚至出现在艺术书籍中,尤其是持有科学或唯物主义观念的作者写的书。我们正是要用这个“疯子”来反观自己,不过这并非是为他辩护,这似无必要,而只是为了考察他卓越艺术的源起。

众所周知,埃尔 · 格列柯(他的真名为多梅尼科·迪奥托科普利)是希腊人,出生于克里特岛,那时该岛处于威尼斯人统治之下。所以他像许多同乡一样,是在威尼斯这座位于大泻湖上的大城市接受教育的。他曾在提香的作坊中接受训练,尽管提香那时将近90岁了,但正是他赋予格列柯对色彩的深刻理解力。这位年轻艺术家还受到年事已高的巴萨诺【1】的影响,这位画家擅长于强烈的明暗对比法。影响他的还有委罗内塞,擅长画精致的银灰色调。但这一切似乎已不再令埃尔·格列柯满足。那时意大利艺术已经走到了一个转折点,获得了一种新的精神动力,始于罗马,现在又影响到许多威尼斯的年轻艺术家。所以1570年埃尔·格列柯带着介绍信前往罗马,去找抄本画家克洛维奥【2】。接下来他不知所踪了,直到1577年出现在托莱多,那时他的绘画除了技巧之外,与早年在威尼斯画的东西已无任何共同之处了。这是一个新的埃尔 · 格列柯,他经历了那时称为“改宗”的过程。对任何大师而言,像这样一种精神的再生是他创作的关键,我们将寻根探源,这至关重要。

但是我们没有任何外部证据的帮助,既没有年代又没有画作使我们了解他在罗马与托莱多之间的七年做了什么。不过,我们可以相当清晰地看到,在此期间他接受了种种新的观念和新的印象。

米开朗琪罗,十字架上的基督、马利亚和圣约翰(素描),牛津阿什莫尔博物馆藏

所以,我们必须将注意力转向米开朗琪罗这位16世纪最伟大的人物,他注定预示着未来的时代精神。作为一个老者,米开朗琪罗所创作的作品与埃尔 · 格列柯的画一样,多半已超出了批评家的理解力,他们只是根据纯自然主义的标准做出判断。在人们的眼中,米开朗琪罗晚期作品要么是未完成,要么就是老年痴呆症的产物。这些作品包括龙达尼尼宫的《圣母怜子》,佛罗伦萨主教堂中的《下十字架》以及大师最后一批人体素描。还有为《钉十字架》画的系列素描也属于这一时期,向我们揭示了米开朗琪罗晚年的艺术观念,也是他留给人类的最后一笔遗产。他在晚年为何转向这种古老严肃的主题?对本质上是异教的盛期文艺复兴来说,这种主题完全是过了时的。人们会说他仍想研究裸体,这是一百五十年以来意大利艺术进步的重要源泉。但这些“裸体”与到那时为止所有意大利人画的是多么不同啊,更不用说米开朗琪罗自己先前的作品。

在他年轻时为《卡西纳之役》画的素描中,自然主义再现技巧已经表现得淋漓尽致,也达到了完美的古典人体造型效果。那时,艺术就意味着知识,取代了天启,必然要将人物纳入真实环境即因果关系中进行表现。而在接下来的第二阶段中,也就是他创作西斯廷礼拜堂和美第奇家族陵墓等作品的阶段,则超越了个别的人类形体,创造出超人与英雄式的人物形象。这是一种如神一般的巨人形象,完全征服了古老的超自然力量。第三阶段,代表作品是《最后的审判》,此时艺术家对人体的把握达到如此高超的境界,以至于不仅能超越其内在限制,还能利用人体姿态与运动表达源自丰富体验的崇高思想。不过,这种要战胜大自然并与诸神一争高下的艺术高峰注定要土崩瓦解,米开朗琪罗后来再也没有画过类似的东西。他晚年的作品似乎属于另一个世界。自从乔托时代以降,一切被视为是艺术要义的东西,换句话说,在米开朗琪罗早期作品中所实现了的一切,现在都统统消失了,形体之间在空间、物理与心理上令人信服的相互关联也已经荡然无存。这几乎令人想到了中世纪艺术。若用忠实复现物质世界的眼光看,他的《钉十字架》是简单而丑陋的三人组合,人物僵直,无韵律可言。然而,米开朗琪罗现在并不关心这些,人物有如无定形的体块,有如路边的石块,但却通体生气勃勃,蕴藏着即将喷发的力量,充满了源于人类灵魂深处的悲剧性元素。理解这些画的人,一定会发现所有早期的《钉十字架》画得都是扁平肤浅的,因为米开朗琪罗的灵感之源在精熟的技巧中是找不到的,而是从对神秘的基督之死的深刻反思中流露出来的,基督以死救赎了这个世界。米开朗琪罗的意图是要传达某种内心体验的力量,人物形象并非是从外表由下向上的塑造,而是由内向外的表现,好像身躯是精神的化身。因此,这些人物并不着意于表现表面悦人的、转瞬即逝的美,但能够使我们的内心充盈着生与死的强烈情感。

再看龙达尼尼宫的《圣母怜子》。我们可以发现,将此画与他早年画的《圣母怜子》区分开来的,不止是他一生的经验阅历。他曾经最看重的东西现在似乎已经无足轻重了。那种令人赞叹的曲线构成已无踪影,这位大师也不再利用他的拿手好戏去塑造表面效果或巧妙地组织人物,他的这些技巧曾将古人抛在了后面。现在我们面对的是一个被勉强架起的死者,既无个性又无理想化特征可言,但同时这又是一首凄婉动人的哀歌。死去的基督表现得如此动人,悲伤表现得如此含蓄,还从未有过。确实,如此强调人类精神的艺术作品未曾出现过。

因此,米开朗琪罗在他生命的晚期背离了文艺复兴艺术,背离了模仿自然并在形式上将自然理想化的风格。他还拒绝以纯客观的眼光看待世界,认为对艺术而言,注重情感和心灵体验比忠实表现感官知觉更为重要。因此他的艺术是反自然主义的。然而,从历史的眼光来看,这并不是什么新的东西。审视整个艺术发展的过程我们便会看到,反自然主义的时期比提倡自然主义的时期更常见,时间持续更久。事实上,即使在自然主义流行的时期,反自然主义的潜流也总是在流淌着,以至于自然主义时期在艺术思想的潮流中就像是些孤岛,而主流艺术思潮则认为,表现内在情感比逼真再现自然更加重要。但对有些人来说,以下这一点依然是不可思议的:米开朗琪罗在生命的最后时刻,不仅背离了他自己的风格,也背离了曾有助于意大利获得艺术主导地位的风格,由此返回到了中世纪基督教艺术所赞同的反自然主义的立场。

从根本上来说,正是米开朗琪罗的精神发展带来了这一变化。在中年时期他具有神一般的力量,能够驾驭文艺复兴艺术的方方面面,正如19世纪的印象主义者那样,探究基本的艺术问题,以达到艺术表现力的极至。他无疑是完全明白这点的。他知道,单靠完美的、运动激烈的人物形体是打动不了人的,这一定使他的内心感到沮丧。的确,他在《最后的审判》这样的作品中流露出了同样多的迹象。然而,即使是文艺复兴所肯定的世俗间的那种率真的、古典的快乐,也不能令他本人、令他那深刻深思的精神所满意,他追随着那个时代的普遍潮流,返回到最深刻的生存问题:什么是生活的目的?物质的、无常的、世俗的价值与永恒的、非物质的价值之间的关系是什么?当我们的心中出现米开朗琪罗的身影时,他的形象便不可估量地高大起来,这位世上最著名的艺术家,孤独地隐退,奋力反对自己名声赖以建立的一切。“你们想象不出耗费了多少心血”(Non vi si pensa,quanto sangue costa),这位大师以这样的话语来描述自己的境况。人们的确很难认识到,他与写实艺术决裂,也就是与当代人所理解的、并不能给他带来更多东西的绘画与雕塑决裂,付出了怎样的代价。我们也想象不出,他规定自己为了神的荣耀去建造一座建筑物是多么艰难,这建筑的巨型圆顶将要君临罗马这座繁华无比的帝国与教皇之都。从今往后,他这双老迈的双手偶尔所做的只是一些素描和雕塑,这些作品体现的不是一位伟大胜利者的灵魂,而是一个谦卑探索者的心灵。从这些作品中不难估量出他花费了多少“心血”和精力。

以上我花了一些篇幅来谈米开朗琪罗,因为他的艺术生涯映射出了同时代艺术的变化发展进程,这证明了并非如19世纪人们所想象的那样,是大众决定了艺术的演变或物质精神文化,而是精神与智性的领导者在起作用。即使在今天,西斯廷礼拜堂、美第奇礼拜堂和《最后的审判》依然是艺术造型的丰富宝藏。在16世纪下半叶,推动意大利艺术的决定性动力无疑来自于我们刚提到的米开朗琪罗的晚期作品,而另一位伟大艺术家的作品也清晰地揭示了这一事实,他就是丁托列托,在埃尔 · 格列柯的艺术发展中发挥了重要的作用。

丁托列托,基督升天,威尼斯圣罗克会堂 (Scuola di San Rocco)

丁托列托也经历了一个再生的过程。正如埃尔 · 格列柯一样,这一过程正好也是七年时间。人们一般只是将这种转变说成是他从“金色风格”向“绿色风格”的演变,不去费心思考这种转变的真正含义是什么。丁托列托早期的绘画色彩绚丽堂皇,可以与提香的作品相提并论。但后来这一特色消失了,他偏爱一种暗淡的灰绿色调,只有某些色彩像耀眼的花朵从中闪现出来。这种革新的意义是明显的。到那时为止,威尼斯艺术已经创造了最为丰富的自然主义色彩,散发着迷人的魅力,但丁托列托现在用一种鬼使神差的奇思异想取代了它,画面色彩或如烟雾朦胧,或如强光闪过,反映了主观的精神状态,与我们曾见过的绘画大不一样。

但是关键问题不只是色彩。正如我们在《铜蛇》一画中所见,构图现在也怪异地扭曲着。人物形体弯曲前伸,与正常的姿态或空间布局不相一致。他们相互拧绞在一起,这依据了何种法则,只有内心充满激情的人才能领悟其中的奥秘。我们面对的是大块大块拧绞着的躯体与线条,令人想起一年一度的女巫狂欢聚会。奇异的形状从阴影中闪现出来,人物好像被扯碎;神秘之光到处闪现,如同鬼火磷光,创造了神出鬼没的氛围。丁托列托的《基督升天》也有这般效果。在早期作品中,使徒和风景是画面上最重要的元素,而此画中只出现了一个使徒,像是朝着远方猛冲而去。所有现实感业已消失,它只存在于一个人的心中,即福音书的作者,我们发现他远离同伴,正在读书。

因此,我们所见到的这个景象便是这位福音书作者心灵的产物。基督升向天堂,既不像是向上飞,也不是一种视觉幻象。宁可说他是一个幽灵,与自然法则无涉,与现实性无关。埃尔 · 格列柯的作品也是这样,光影不再发挥自然的功能。基督身边浮云缭绕,色彩纷呈,人物姿态各异,光影不再处于对立状态,而是统一起来,表现出梦幻般的图像。

或许在同期的素描中,可以看到丁托列托向这种强调内在情感的艺术转变的更发达的形式。这些素描完全不同于文艺复兴的任何其他艺术作品,而是艺术家在心中充满欣喜之情的状态下对自己视觉体验的记录,也包含了对陈旧艺术观念的激烈反抗。的确,它们体现了艺术家力争以新的方式来表现事物的权利,即表现在想象和直觉中浮现出的事物,而不是呈现于陈旧老套观念中的事物。

埃尔 · 格列柯从米开朗琪罗那里汲取了反自然主义的形式,同时又从丁托列托那里接过了反自然主义的色彩与构图。

不过,即便将这两位大师加在一起,也不能解释埃尔 · 格列柯的托莱多风格。所以我们不得不放开眼界,谈谈总的艺术发展进程,其中心不是在意大利,而是在阿尔卑斯山以北地区。“我不知道。但是我不知道的是什么?”(Nescio. At ego nescio quid?) 这是耶稣会士桑切斯 (Jesuit Sanchez) 说的一句著名的话,出现在他论最高级最普遍知识的书中,最贴切地说明了这一点——“去了解人类一无所知的东西!”在阿尔卑斯山以北,尤其在德国,自从16世纪初以来就有一种思潮在酝酿发展之中,不过,与今天指向资本主义的社会思潮不同,那时这思潮指向的是组织完备的教会及其所传播的物质至上精神。我们知道,这些努力导致了宗教改革,不过明眼人很快便认识到,这种改革只不过是一场不愉快的妥协而已,追求的是将神启的宗教与理性调和起来。因此,宗教改革虽然成功地使教会抛弃了物质崇拜,但并未限制它在公共领域中的蔓延,事实上情况变得更糟了。现在,在“杰作”的幌子下,个人和国家都在谋求个人的利益与成功。

这一幻灭导致了怀疑论,导致人们怀疑任何理论的价值或基于理性的道德律,也使人们清楚地意识到人类知觉的局限性以及知识的相对性。人们会说,在一场宗教灾祸之后一场政治变故便会随之而来,代表了教会陈旧的、世俗的理论体系的崩溃,也包括科学与艺术问题。传统的思想分类已经消失,因此我们发现米开朗琪罗和丁托列托作品中所表达的东西并不限于艺术,而是成了他们那个时代的评判准则。到那时为止,将人们引向知识、帮助他们创造精神文化的道路被遗弃了,结果出现了混乱的局面,类似于今天我们所面临的情况。这一时期的艺术领域也绝不是独立自足的,而是广泛运动的一个组成部分,其源头可追溯到16世纪初,它的影响至今依然能感受得到,不幸的是被贴上了“手法主义”的标签。这个术语是自然主义美术家造出来的,他们的眼界有限,只看到这一时期大多数艺术家并非从自然中汲取灵感,而是一味地将传统形式奉为圭臬这一事实。因此,艺术的地位几乎与古代文化毁灭之后一模一样。这一切情况或许确实如此,但并没有向我们揭示出这一时期的本质特征。当一座智性的大厦坍塌之后,尤其是像维系了中世纪后期、文艺复兴和宗教改革的如此恢弘的精神大厦坍塌之后,精神生活必然是一片荒芜。像任何从事文化事业的人一样,艺术家们现已失却了评价作品的准则。于是发生了剧烈的骚动,在五花八门的新旧事物混杂之中,哲学家、作家、学者、政治家,当然还有艺术家,都在寻求新的支撑点和新的目标。艺术家们要么转向纯粹的艺术技巧,要么寻求新的形式抽象,这些在那时已经固定化,进入美术学院的理论和教条之中。另一方面,客观性也变得重要起来,一开始只体现在粗糙的、感性的方面,后来亦体现在精致的艺术形态之中。同时,艺术家们开始采用更广泛的题材,以期引起人们的兴趣,或者强调自己标新立异和主观偏激的艺术立场。

这一普遍的思潮十分有趣,但我们不可能去详细考察。有两种倾向从中逐渐浮现出来,对未来的发展产生了重大影响。它们都建立在这样的基础上:即要使人类生活变得丰富多彩,并凭借心理学的知识去领悟生活的奥秘。

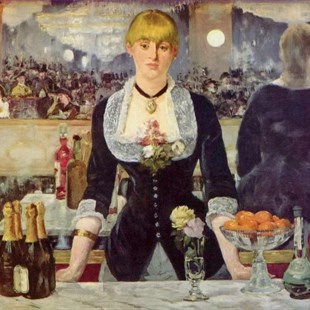

第一种倾向是写实性的和归纳性的,通过两种途径来达到自己的目的,一是对环境作仔细观察,一是利用控制环境的个人与社会的心理条件。拉伯雷、勃鲁盖尔、卡洛、莎士比亚和格里美豪森【3】的作品就体现了这种倾向,在后来的若干世纪甚至占据了主导地位,而且在19世纪写实主义艺术中,尤其是巴尔扎克和陀思妥耶夫斯基的小说中达到了顶峰。

第二种倾向是演绎式的,它的灵感来源于对世界的感受,认为这种感受就是一切高贵与恒久事物的源泉。天主教国家,尤其是法国和西班牙是这一倾向的中心,在宗教领域表现得特别明显。奇怪的是,路德力图将宗教转入沉思默想与精神体验的范围之内,这在天主教国家而不是新教国家最为成功。这些观念在新教教义中被禁止,而在天主教环境中却得到了更为自由的发展,教会不再过多地过问信条与礼仪的问题。

所以我们发现,在16世纪下半叶,尤其是在法国和西班牙,沉思默想和沉迷狂喜一度十分流行。在法国文学中,这一思潮在圣弗朗索瓦的《虔敬生活导引》中得到了充分体现,该书收入大量实践性箴言,配以审慎周全的心理忠告,以唤起人们内心的虔敬之情,使精神生活建立在永恒价值的基础上,并在正常的社会框架之内强化情感生活。据蒙田所言,这就弥补了当代天主教所失却的一切。这种观念为世俗艺术所采纳,后来形成了“维特”和“哈罗德”感伤诗歌的基础。这种新精神也在图形艺术中留下了印记,如我们在不为人知的法国手法主义画家的作品中所见的。有这么一批艺术家,如雕塑家皮隆、迪布瓦、弗雷米内;画家布勒伊以及蚀版画家贝朗热【4】,延续了以普里马蒂乔作品为代表的枫丹白露派的传统,其作品展示了强大的精神活力,如皮隆的让 · 德 · 莫尔维涅(Jean de Morvillie)胸像。这种具有强大张力的作品自4世纪那批杰出的罗马皇帝肖像问世以来,再也未曾见过。这件肖像是内心激情的映像,令人想起埃尔 · 格列柯若干年后画的自画像。这些艺术家还画了一些人物及场景,完全可以作为圣弗朗索瓦著作的插图。贝朗热的《圣墓旁的三位马利亚》便是这类绘画的佳例。尤其是圣母马利亚这个人物,完全专注于所发生的奇迹。她的形象似乎对我们说,“我不再属于这个世界,或不属于我自己,只有真理和幸福深藏于我的内心”。这些瘦弱修长的人物,大脑袋低垂着,表情甜蜜,姿势紧张,他们再次出现在埃尔·格列柯的作品中。不过,埃尔 · 格列柯绘画所强调的是灵魂之美,这更有力地证明了他熟悉法国手法主义者的作品,并从他们那里获得了意大利人从未教过他的东西,即通过情感完全征服世界的观念,而这正是中世纪北方基督教的遗产。这必然将埃尔 · 格列柯引向西班牙。到16世纪时,西班牙已经获得了一种全新的动力。这里是光照派【5】、圣依纳爵(St Ignatius)和圣德肋撒(St Theresa)的故土,在这片土地上,尽管处于文艺复兴时期,但哥特式依然十分流行,中世纪神秘主义也很兴盛,强烈的主观性亦相伴而行。

贝朗热,圣墓旁的三位马利亚

这些高尚的情操有两个特征,一是内省,二是完全控制住了思想与情感的自然局限。“我所看到的”,圣德肋撒说道,“是一白一红,就像大自然中看不到的那些颜色,比我们一般所见的更加鲜亮;就像没有一个画家能画出的图画,没有任何范本可以参照,但依然是自然与生活的精华,包含着人们可想象出的最精致的美。”埃尔 · 格列柯要努力画出圣德肋撒所体验到的狂喜,他并非要成为她那样的人,而是用她那种相同的精神作画,所以内心体验就成为提升精神境界的关键。尽管有了新的目标,但意大利和法国艺术仍在以客观的手法来表现这个世界,而西班牙艺术家立即便接受了这一事实:文艺复兴关于真实与美的观念必须牺牲掉,为情感的自由表现让路。这种“牺牲”甚至在埃尔 · 格列柯时代之前就已经做出了,如我们所见到的莫拉莱斯【6】的《圣母怜子》。在这里,米开朗琪罗的手法主义已经与精神境界的提升结合了起来,完全是西班牙式的。这样的作品既冷漠又动情,肯定影响了埃尔 · 格列柯,但对他更深刻的影响无疑是他所处时代的整体精神环境。正是这种环境促进埃尔·格列柯超越了他曾在意大利和西班牙所汲取的那些新的表现要素,最终征服了自然事物,使之化为自己的艺术灵感。他画的人物出奇地细长,有如来世的人类长相。他在托莱多画的《圣约瑟夫》中,基督和一群天使环绕在他的头部四周,这不是在他前后无数画家所画的那种普通肖像画。我们所看到的是一种非现实的、纯粹的观念,不会令我们想起大自然,而是将我们引向一种内心体验的生活。这幅画向我们传达了什么样的信息?我们所见的这个人物外表并不美,因长期劳作而疲惫不堪。这是个木匠,但同时我们又看到了更多的东西——这个人是善良仁慈的化身,他在上帝的引导下成长起来,变得伟大,配得上承担培育上帝之子的重任,并能够唤醒观画者心中和谐完美的情感。

埃尔 · 格列柯常画肖像,人物都彼此很相像,如亲兄弟一般。从较高的观点看去,他们的确一模一样,只是现实生活的面具与投影。不过偶然我们也能发现个性鲜明的肖像,但只能说是悲剧性的,如宗教法官格瓦拉(Guevara)肖像。立于此画之前,谁不会想到《卡拉马佐夫兄弟》(The Brothers Karamazov)一画中的那位宗教大法官梦幻般的形象?这个神情畏缩的人物目光专注而冷峻,表现的不是某个人,但是命运本身。然而,埃尔 · 格列柯现在将注意力转向了圣经题材,不时表现出奇思异想,如他的《基督在橄榄山上》,真可谓一幅彩色的童话故事。背景漆黑一团,只有一束光神秘地照亮了耶路撒冷城。前景处薄暮苍茫,彩色微光神奇地闪耀,就像一个魔幻般的花园,云彩之上跪着一位白衣天使自上天下凡。

埃尔 · 格列柯,基督在橄榄山上,布达佩斯Baron Herzog藏品

不过一般而言,正是这种视幻效果起了主导作用,如《基督复活》一画。奇迹发生了,如同爆炸的巨响吓了卫兵一跳,一人跌倒在地,其他人因恐惧与惊诧高举双臂四处狂奔,像是遭到了飓风袭击。整个画面具有一种向上冲去的壮观气势,而基督与那些发狂的卫兵形成了对比,更加强了激烈的效果。因此基督复活的消息比以往任何作品都更能激发热情,也更令人信服。不过,更为动人的是埃尔 · 格列柯的《揭开第五封印》:先知预见到了天罚的那一天,看到了那些为信仰而死的殉道士,灵魂发出了复仇的呐喊,每人都身穿洁白的长袍。画面上最能打动人的是人物的大小对比,左边近景处靠近画面边缘的地方,福音书作者跪在地上,他双手高举,向后仰着,其姿态令人想起了米开朗琪罗晚期的素描。我们看到了那些复活的人,天使为他们拿来长袍。观者会想象圣约翰站着,因为和别人相比他看上去形象是那么高大。他并没有注意眼前发生的事情,而是仰面朝向上天。确实,在他的心中发生了更为重大的事情,而后面的那些人物只是对这可怕事件的一个暗示。他是一个动力十足的人物,在先前的艺术中从未出现过,表明了到那时为止似乎不可能解决的一个难题已迎刃而解:虽然人物形体结实厚重,但同时又具有纯精神性。

埃尔 · 格列柯,揭开第五封印,巴黎Zuloaga藏品

最后还有埃尔 · 格列柯画的风景画《暴风雨中的托莱多》。不过,这根本就不是一幅真正的风景画,而是对灵魂的揭示,是被大自然恶魔般的力量所撕裂的灵魂。灵魂的心境以及大自然元素的冲突便构成了此画的实质。在这里,埃尔·格列柯用狂放的笔触揭示出世俗事物的幻象及其形而上含义。

就在埃尔 · 格列柯画这些画的前后,西班牙的同时代人塞万提斯构思出了堂 · 吉诃德的形象。陀斯妥耶夫斯基后来称这个人物是除耶稣基督之外历史上最美的形象。堂 · 吉诃德是个纯粹的理想主义者,而在艺术领域中,埃尔 · 格列柯则代表了欧洲艺术运动的高峰,这场运动的目标就是要以一种纯精神取向取代文艺复兴的物质主义。不过,埃尔 · 格列柯的胜利是短暂的。从17世纪往后,物质主义崇拜再一次取得了优势,由于反宗教改革的教皇们在这方面做出了彻底的妥协,情况便越发如此。自那时之后,托莱多的这位画家便被看做是个疯子,同时人们也根本未认识到塞万提斯笔下那位勇士的英雄本色,他只是被视作一个喜剧角色。不难看出,在接下来的两百年中,埃尔 · 格列柯越来越被人们所忽略。那些年,自然科学、数学思维占据了主导地位,对因果律、技术发展和文化产业化的迷信盛行,眼与脑支配了一切,几乎完全忽略了心灵。今天,这种物质主义文化正走向终结。我想是它的内部崩溃了,而不是外表死亡了。在一代人之后的今天,我们能看到这已影响到文化生活的方方面面,尤其是我们的哲学与科学思维。时至今日,优先发展起来的正是社会学和心理学这样的学科;即便在自然科学领域内,曾被奉为圭臬的那些陈旧的实证主义假设的确也从根本上动摇了。我们已经看到,文学与艺术是如何从完全依赖于自然主义的状况下解放出来,转向灵性表达的。这一趋势类似于中世纪和手法主义时期的情形。最后,还可以在所有文化领域中看出,人类命运的神秘法则已将统一的人类活动引向了一种精神高扬的、反物质主义的时代。在精神与物质的永恒对抗中,天平现在似乎向着精神倾斜。正是由于形势发生了变化,我们才能认识到埃尔·格列柯是一位伟大的艺术家,一位精神预言家,他的名声将永世流传。

注释:

[1] 巴萨诺 (Jacopo Bassano,约1515-1592),活跃于威尼斯共和国的意大利画家。早年在父亲的作坊接受训练,后进入委内齐亚诺画坊,成熟期的作品追随提香的画风。他工作于威尼斯和意大利各地,后来在故乡巴萨诺(威尼斯附近)和他的四个儿子一起开了一间作坊。——译者注

[2] 克洛维奥 (Giulio Clovio,1498-1578),教士、文艺复兴画家、书籍装饰家,出生于克罗地亚,在意大利工作,被认为是文艺复兴时期最伟大的抄本画家。——译者注

[3] 格里美豪森 (Grimmelshausen,1621/1622-1676),德国小说家,其长篇小说《痴儿历险记》是德国的文学杰作之一。

[4] 皮隆 (Germain Pilon,约1525-1590),16世纪最有创新能力的法国雕塑家。迪布瓦 (Ambroise Dubois,1542/43-1614),出生于佛兰德斯的法国画家,第二枫丹白露画派的主要人物之一。弗雷米内 (Martin Freminet,1567-1619) 和布勒伊 (Toussaint du Breuil,约1561-1602) 均为法国画家,属于第二枫丹白露画派。贝朗热 (Jacques Bellange,约1575-1616),洛林地区艺术家、版画家。——译者注

[5] 光照派 (Alumbrados),指15、16世纪西班牙的一些信奉神秘教义的基督教教徒,尽管他们并无严密的组织,所表达的观点也很平和,但仍然遭到严厉的迫害,成为西班牙宗教裁判所的早期牺牲品。——译者注

[6] 莫拉莱斯 (Louis Morales,约1509-1586),第一个具有民族特点的西班牙手法主义画家,以宗教绘画闻名,其画风优美动人,深得西班牙人民喜爱。——译者注

选自德沃夏克《作为精神史的美术史》中文版,陈平(译),北京大学出版社,2010