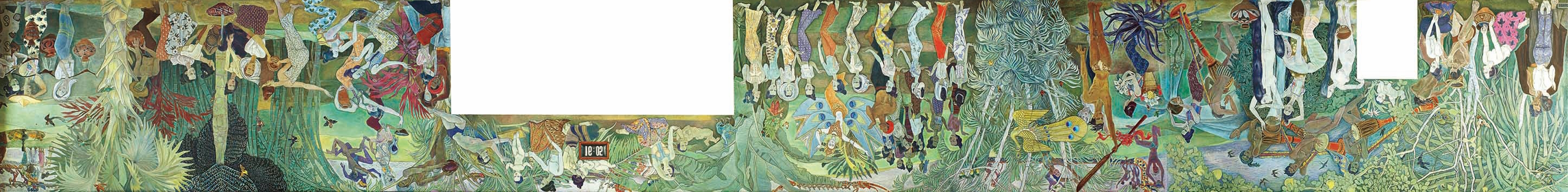

1979年,首都机场巨幅壁画《泼水节——生命的赞歌》的落成让人们记住了袁运生的名字,然而其并不仅仅给袁运生先生带来了历史的荣光——在改革开放初期的背景下,画面中出现的几个裸体人物亦让他在当时遭受了一定的非议。

当争议逐渐平息,人们的关注点从“裸体”的出现在彼时是否合宜抽离开来,将目光回归到这件作品的艺术语言与创作手法本身时,画面中迸发而出的少数民族旺盛积极的生命力,热切欢腾的节日氛围,以及极富傣族特色与装饰意味的色彩与图像得以被注意。这些元素勾勒出一幅自由、向上而热烈的少数民族生活图景,生动体现着作者深入生活、体验生活的创作历程。而画面中傣族人民形象的描摹与表达,则可追溯到1978年,袁运生去到云南西双版纳进行的一批白描写生。

袁运生,《幸福的泼水节》(第一张色彩稿),纸本水粉,198.6X33.9cm,1979年

图片来自于站台中国公众号

袁运生,《欢乐的泼水节——生命的赞歌》,丙烯,首都机场壁画,1979年

图片来源于《美术研究》2018年05期

在诸多采访中,人们关注这批云南写生是否是袁运生为了机场壁画的创作而进行的准备,而袁运生的回答是否定的:“在创作云南白描时,根本不知道机场壁画的事。”[1]事实上,对袁运生来说,机场壁画事件仅是其创作生涯中的一个组成部分,跳出历史给予的光环与标签,我们得以看到,在袁运生波澜起伏的一生中,每个阶段的创作都有着不同的特色,且与他彼时所处的环境息息相关,但无论身处哪个阶段,袁运生始终站在民族与传统的脉络上关注着中、西方艺术,传统与现代等相关议题的发展。

魂兮归来:素描与白描

《魂兮归来:袁运生个展》展览现场,站台中国,2021

1982年,从西北考察、写生归来的袁运生撰写了《魂兮归来——西北之行感怀》一文,论及“五四”新文化运动之后,“科学”的新思想亦介入中国的艺术及艺术教育领域中,而以素描为造型基础的思想正是其在艺术教育实践中的典型体现。从研习欧洲造型基础到学习苏联基础教育理论,袁运生却在其中看到了素描方法的单一派生出的艺术风格的单一,并直言“我们不能接受它的统治”。[2]袁运生意识到西方世界中科学与艺术的关系,并非如契斯恰科夫的素描方法般基于和科学认识论的过分密切而自我僵化,恰恰相反,在科学与艺术相互介入与推动的同时,科学研究的客观世界与艺术表现的精神世界的根本差异性也被西方世界敏锐地洞见。

素描的本质是什么?袁运生在《魂兮归来》一文中亦作出了自己的回应,即“它(指素描)既是基础,也是独立的艺术,可能是一种严谨的训练,也可能是一种符号的创造。它似乎更为本质,更为朴素。”[3]正是在这里的阐述中,袁运生引入了对白描手法的讨论,认为白描技法所强调的留白意境,舍弃与想象的互为补充,正是一种“纯正的素描”。

《魂兮归来:袁运生个展》展览现场,站台中国,2021

日前于站台中国开幕的展览《魂兮归来:袁运生个展》正是以极大的篇幅呈现袁运生西北之行中的白描之作,包含霍去病将军墓的诸多石刻白描,以及北魏塑像白描等,试图在2019年的展览《袁运生:生命的赞歌》的呈现之外,从另一个侧面切入袁运生的创作历程与艺术观念。

袁运生观察霍去病将军墓的石刻,发现其虽无统一创作的法则,然团块结构朴实,线条流畅简洁,寥寥数次凿刻之间便赋予了石块生命、活力与自信,且每一件都昭示着强烈的个性。在他看来,这些年代久远的石刻中透露出一种现代中国雕塑所缺失的“内在的力”[4]。

《霍去病墓老人与熊写生》,纸本水墨,50x80cm,1981

《霍去病墓老人与熊写生》,纸本水墨,50x80cm,1981

《霍去病墓石马侧面写生》,纸本水墨,65x97cm,1981

《霍去病墓石马侧面写生》,纸本水墨,65x97cm,1981

《霍去病墓石牛侧面写生》,纸本水墨,65x93.5cm,1981

《霍去病墓石牛侧面写生》,纸本水墨,65x93.5cm,1981

《霍去病墓石兽》,纸本水墨,83x67cm,1981

《霍去病墓石兽》,纸本水墨,83x67cm,1981

而北魏的塑像带来的启示首先是整体意识,即塑像各部分互为因果,使之实现不仅形式上,更是精神上的统一;另外则是其单纯,体现在不同塑像面目中的“莫测的微笑”以及和塑像其它部分的配合与节奏。由此,袁运生亦讨论了艺术中的节制的本领:“就造型的容量而言,越具体就越单一,越抽象就越深邃、丰富,问题仅仅在于规范的准确,意向把握的精到。”[5]袁运生眼中的北魏塑像,是线条在雕塑中彻底的交织,也是线与体结合的融会贯通。

《敦煌石窟白描》,宣纸水墨,134x86cm,1981

《麦积山双佛像白描》,宣纸水墨,138.5x69.5cm,1981

在《魂兮归来》一文中,袁运生以写生之二三感悟或多或少触及了传统的本质与表现,并以此为契机,融汇与梳理他关于白描与素描、古代与现代、传统与西方的思考与实践。如学者所评:“袁运生将白描作为自我修炼的方式,在不规律的线条中寻找最精准的线条表现形象,以迅速达到艺术家与表现对象的内在一致。”[6]

《水乡的记忆》:记忆的修复与回溯

1962年 第三画室师生在中山公园举行毕业总结时留影(左起:董希文、许幸之、艾民有、袁运生、王路、颜铁铮、费正)

1962年 第三画室师生在中山公园举行毕业总结时留影(左起:董希文、许幸之、艾民有、袁运生、王路、颜铁铮、费正)

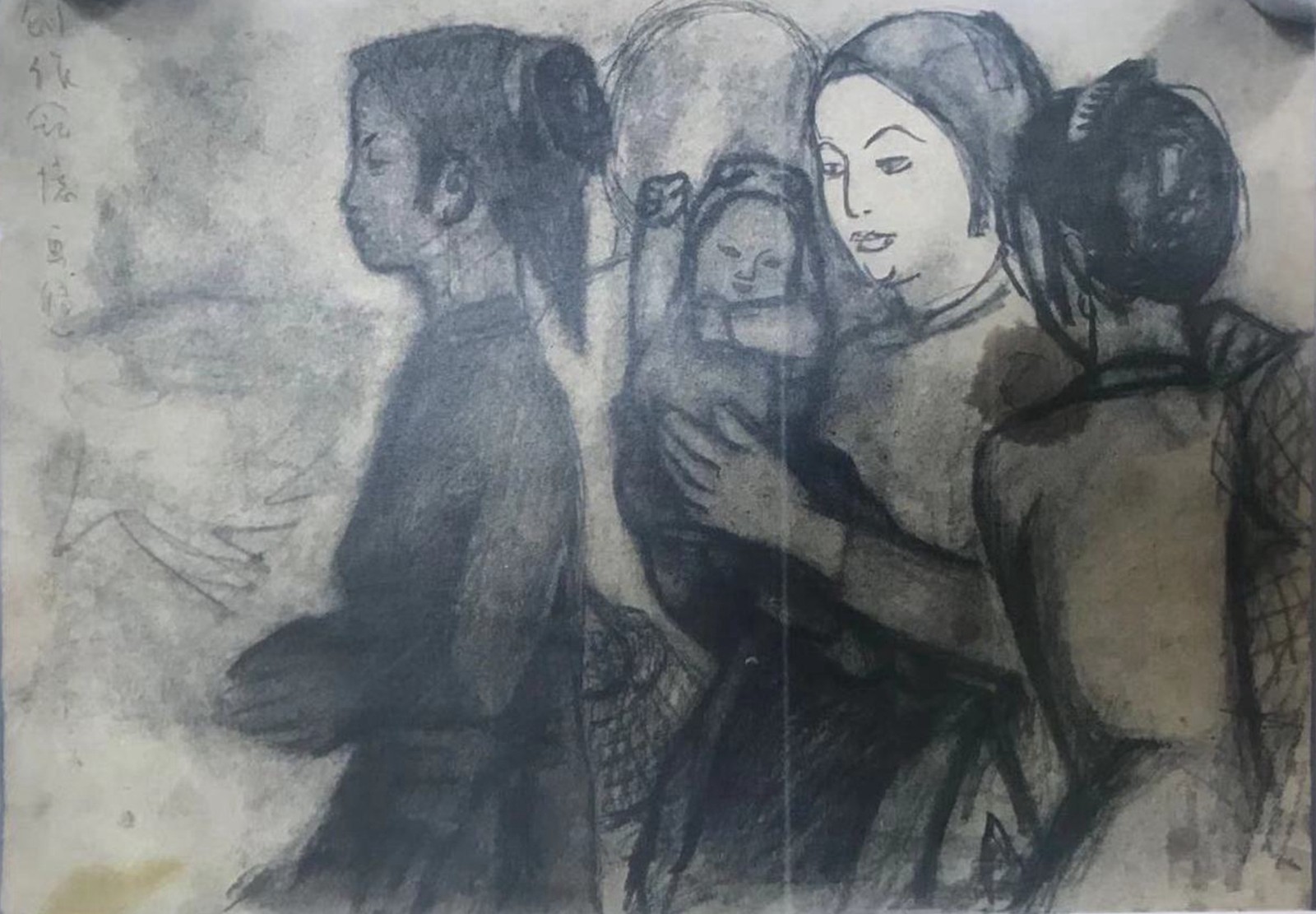

《水乡的记忆》(2020年修复后) 袁运生 243×245cm 1962 布面油彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆事实上,袁运生对白描的实践与坚持更早可以追溯到上世纪50年代后期,在袁运生的回忆中,这样的选择也是遵循着恩师董希文先生的理想对他的召唤。[7]这一时期,袁运生坚持走一条和当时的美院教学体系不一样的道路。1962年,袁运生在上海看了十天的敦煌艺术展,很受触动,回到老家后又临摹了四十八张陈老莲的《博古叶子》;同时,他又去到了甪直等古镇采风写生,创作了一批毛笔速写。至该年3月返回美院时,《水乡的记忆》作为其毕业创作选题最终被落实。

《水乡的记忆》(2020年修复后) 袁运生 243×245cm 1962 布面油彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆事实上,袁运生对白描的实践与坚持更早可以追溯到上世纪50年代后期,在袁运生的回忆中,这样的选择也是遵循着恩师董希文先生的理想对他的召唤。[7]这一时期,袁运生坚持走一条和当时的美院教学体系不一样的道路。1962年,袁运生在上海看了十天的敦煌艺术展,很受触动,回到老家后又临摹了四十八张陈老莲的《博古叶子》;同时,他又去到了甪直等古镇采风写生,创作了一批毛笔速写。至该年3月返回美院时,《水乡的记忆》作为其毕业创作选题最终被落实。

《水乡的记忆》表现了江南常见的集市场面,热闹非凡。在为这张创作进行准备时,袁运生已有了几个月的白描经历:

“一张25×10公分大小的棉纸,可以画很多人,也有几十公分大小的,一张便容得下整个市镇了。我把这些素材放到一边去,在想象中,我的画中人物就很自然地显现在眼前,我不过把他们组织一下罢了。”[8]

《水乡的记忆》油画小稿 袁运生 23×29cm 1962 布面油彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》油画小稿 袁运生 23×29cm 1962 布面油彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作构图局部深化稿之4, 19×25cm 1962,纸本铅笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作构图局部深化稿之4, 19×25cm 1962,纸本铅笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作构图局部深化稿之8,26.4×19.1cm 1962, 纸本铅笔

确定选题后,袁运生再度回到故乡,在江南多地的古镇小城采风写生,积累创作素材。从局部角落开始作画,画布就这样被逐渐填满。在创作中,袁运生坚持没有使用模特,因为他认为:“不用模特儿,我感觉更自在,连写生也放到一边去,结果却比写生更接近我的感受。”[9]这种非“苏式”的创作尝试在当时的毕业评分中也引起了强烈的分歧与广泛的“争议”:董希文先生盛赞该画并认为应该获得满分,但也有一些教师认为此画不能及格。

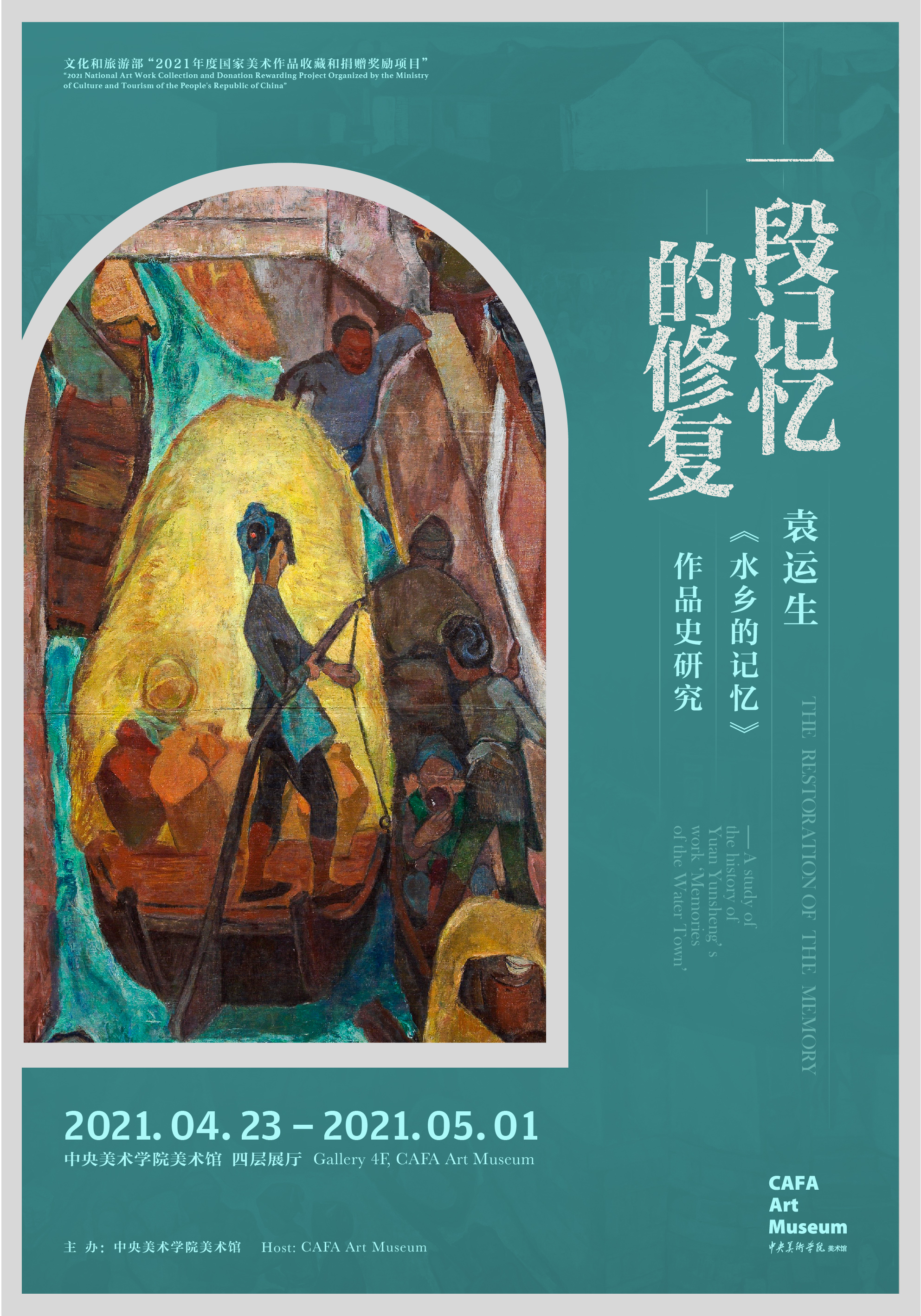

时过境迁,历经争议、失踪与修复,2020年,袁运生先生致信中央美术学院院长范迪安,提出捐赠《水乡的记忆》一作的想法。该作品经尤拉女士历时三年修复,在2021年4月23日于中央美术学院美术馆开幕的“一段记忆的修复——袁运生《水乡的记忆》作品史研究”展览中最终呈现。该展览集合作品创作过程中的多件画稿和笔记,包括小尺幅的采风速写,有针对性的水粉人物写生,以及为成稿制定的创作计划的笔记等,以时间为脉络,试图抽丝剥茧地向观众呈现《水乡的记忆》一作的诞生与命运。[10]据策展人李垚辰介绍,通过文献、作品、口述与回忆之间的相互映照与勾连,由《水乡的记忆》为原点的这条脉络逐渐被梳理填充,但历时久远,作品背后的故事与关联中还有一些重要的环节处于缺失和模糊的状态中,借由此次展览,也希望可以唤起更多的回忆和信息,以补足和推进相关研究。

展览现场

《水乡的记忆》钢笔线稿,纸、钢笔,40x40cm,1962年4月

注:目前此幅作品尚未找到,不知是否已遗失 《水乡的记忆》创作素材之 1 袁运生 26.4×19cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 1 袁运生 26.4×19cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 5 袁运生 26.4×19.1cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆 《水乡的记忆》创作素材之 19 袁运生 26.4×19.1cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 19 袁运生 26.4×19.1cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆 《水乡的记忆》创作素材之 12 袁运生 26.4×19.1cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 12 袁运生 26.4×19.1cm 1962 纸本水彩 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

回望这件作品跌宕起伏的历程,彼时作为青年学子的袁运生已在尝试表达自己对东西方艺术结合的理解与感受,然而艺术家及其作品的命运往往难以与所处的时代与境遇相割裂,此次作品史的回顾也正是试图从修复这件作品的记忆与历史出发,探讨艺术创作的规律及作品与社会之间的复杂关系,由此希望引起观众的思考。[11]

《水乡的记忆》创作素材之 42 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 42 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆 《水乡的记忆》创作素材之 32 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 32 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆 《水乡的记忆》创作素材之 8 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

《水乡的记忆》创作素材之 8 袁运生 8.5×18.8cm 1962 纸本墨笔 2021年艺术家捐赠中央美术学院美术馆

去国他乡:从远处看中国,从近处看西方

毕业之后的袁运生被分配到了东北,直至1978年,他去云南西双版纳的完成了这组后来对首都机场壁画产生重要意义的白描作品。袁运生回忆,当时国内有一种复兴中国艺术和文化的理想愿望,而他正是在这样的理想氛围促进下进行了这次认真的实践。然而,须得承认的是,1979年的“机场壁画事件”确实打击并中断了袁运生饱含热忱与理想的壁画运动之梦。也是在打击与失望之中,1982年,袁运生便应邀去美国做访问学者,后在美十四年间,于不同学校的邀请进行壁画创作或授课讲座。

《傣女一般像》,毛笔宣纸,68x95cm,1978秋

从国内的语境中跳脱出来去到美国,袁运生得以与之前一直在“远眺”的西方艺术与思潮产生面对面的交流与碰撞,包括与表现主义艺术家德库宁与波普艺术家罗森伯格等的会面;同时,立足于西方社会的土壤中,袁运生开始反观东方,“远眺”传统艺术与文脉。身处西方语境中,袁运生首先深入了解并研究西方艺术文化的来龙去脉,并将中国发生的艺术成就进行并置且作客观比较。而在理论与实践的比较中,袁运生也进行了广泛的风格尝试与艺术实践,有抽象的、也有充满表现意味的。并非刻意去学习某个流派或是主义,但在美国活跃的思想与艺术浪潮的冲击下,袁运生的探索与反思从未停止,并由此逐步衍生出自己的一套创作语言:

“先将思路堆到彻底抽象,再从这里出发,扩充它的包容性,寻求与适切的具象图形作坚实的结合,做到自在无碍。我一直在寻求宽厚、博大而有光彩的东西。”[12]

袁运生在著名画家德库宁的工作室内,1982年

袁运生在著名画家德库宁的工作室内,1982年

图片来源于《中国素描经典画库·袁运生素描集》P4。

袁运生和名画家罗森伯格在他的画室,1983年

袁运生和名画家罗森伯格在他的画室,1983年

图片来源于《中国素描经典画库·袁运生素描集》P4。

1993年春,旅美的袁运生在短暂的回国期间接受了《装饰》杂志的专访,谈到了他站在西方的土壤中远眺东方的观察与反思。初到美国,直面现代西方艺术,袁运生意识到西方现代艺术须得依凭某种历史依据或知识才能完整地看某些画,这使得现代艺术难以和普通人沟通:“文化的差异竟使直观的艺术的信息传达也有隔膜,观念成为一幅画的背景。”[13]这迫使他去了解与学习中国和西方艺术发展的不同脉络。

在与西方文化的近距离接触中,实现个人的独立无疑是困难的,于袁运生而言,他并不在全新的环境中回避很多从中国带去的“包袱”,譬如思想与经验,而是将其放入创作中,并在环境与文化的作用下调整自己的视野。正是在此时,袁运生的创作视野由对中国的关注,拓展至对人类共同命运的关注。视野的拓宽与创作关注点的延申使袁运生能以更为客观与自如的方式思考与表达从中国传统而来的精神与现代艺术的结合。

然而,在20世纪80年代后期的美国,绘画雕刻被宣布死亡,袁运生意识到这个年轻的国家受进化论的影响,将“变”看作是最根本的因素。于这样的变迁与浪潮下,袁运生再度深刻地认识到中国绝不能亦步亦趋地跟着西方现代主义的脉络前行,而应从自我源远流长的文化与传统精神中,走出一条自己的路。于是,恰逢靳尚谊先生的邀请,1996年袁运生便回到国内任教于中央美术学院油画系四画室,其做得第一个演讲内容即是“我们必须要走中国自己的路”。

在随后的教学工作中,袁运生提出了艺术教育的问题与改革,通过实地考察各地古代经典作品,多番比较遴选,最终提出将中国古代青铜器、雕刻、书法、绘画中的经典作品作为艺术基础教育的教材,由此试图构建出中国自己的造型体系。[14]

“一段记忆的修复——袁运生《水乡的记忆》作品史研究”中央美术学院美术馆 展览现场

事实上,在袁运生先生人生与创作的各个阶段中,与其说他潜心钻研中西方艺术之间的融合与通道,他本人或许更强调如何于本土的艺术发展脉络中溯源与复兴中国文化的精神内涵,并在变化莫测的现代艺术潮流中保持民族文化与内涵的自信与独立性。在袁运生的理解中,“文化之间的距离与区别才是文化交流的真正平台与意义……文化的交流如果都走向所谓的‘整合’,还如何去把握多元化?”[15]中国应该有自己的判断艺术的标准与审美,以解决自己本土艺术发展的问题。从此意义上来说,其所强调的文化身份与文化认同仍然值得后继者持续关注并为之独立性而努力。

“人是不可以倒着做的,我们已有的东西,没有必要扔掉,可以找别的途径丰富自己;更没有必要认为我们的过去都是错误的,而西方是完全正确的,需要一切从零开始。我说这种理论根本不应该存在,人要是这样的话,那么就不是一个真正的艺术家的态度。”[16]

——袁运生

“一段记忆的修复——袁运生《水乡的记忆》作品史研究”中央美术学院美术馆 展览现场

注释:

[1] 柯萍,《走中国自己的路——袁运生访谈》,《美术观察》,P42,2018年。

[2]-[5] 袁运生,《魂兮归来——西北之行感怀》,《美术》,P4-7,1982年。

[6] 殷双喜,《永恒的微笑——袁运生艺术研究札记》,《美术研究》,P8,2017年。

[7] 刘燕,《<魂归来兮>:站在中国文化的立场上——袁运生先生访谈录》,《美术研究》,P6,2004年。

[8]-[9]袁运生,《壁画之梦》,1980年,转引自展览资料,中央美术学院美术馆,2021年。

[10]-[11] 编写自展览资料,中央美术学院美术馆,2021年。

[12] 袁运生,《自序》,《中国素描经典画库·袁运生素描集》,P6,1998年。

[13] 邹文,《在西方看东方:袁运生先生谈艺录》,《装饰》,1993年。

[14] 柯萍,《走中国自己的路——袁运生访谈》,《美术观察》,P43,2018年。

[15] 刘燕,《<魂归来兮>:站在中国文化的立场上——袁运生先生访谈录》,《美术研究》,P4,2004年。

[16] 顾维洁,《袁运生访谈(节选)》,《大器丛书——袁运生》,河北教育出版社,2004。

参考资料:

[1] 朱叶青,《那年那天》,三联书店,2005年。

[2] 《魂兮归来:袁运生个展》展览资料,站台中国,2021。

[3] “一段记忆的修复——袁运生《水乡的记忆》作品史研究”展览资料,中央美术学院美术馆,2021。

文/周纬萌

美术馆展览现场及新闻图/胡思辰

除特殊标注外图片致谢中央美术学院美术馆及站台中国

关于艺术家:

袁运生,1937年生于江苏南通,1962年毕业于中央美术学院油画系董希文工作室。1979年参加首都机场壁画创作,先后在中央工艺美术学院、中央美术学院壁画系任教,以云南西双版纳线的线描人物画和首都机场《泼水节——生命的赞歌》大型壁画引起美术界与思想界的关注。1982年应邀访美至1988年并任教于塔夫茨大学、麻省大学、斯密斯学院、哈佛大学,期间创作了大量纸本水墨综合材料作品。1996年九月应邀回国,任教于中央美术学院油画系第四画室,并承担“中国传统雕塑的复刻与当代中国美术教育体系的建立”课题的研究工作,并尝试在中国传统雕塑、壁画、画像石、画像砖等“非书画系统”的视觉空间中寻求灵感和新启发。

近期展览:

一段记忆的修复——袁运生《水乡的记忆》作品史研究

主办:中央美术学院美术馆

展览时间:2021/04/23–2021/05/01

展览地点:中央美术学院美术馆 四层展厅

学术主持:苏新平

艺术总监:张子康

展览统筹:王春辰 高高

策 展 人:李垚辰

魂兮归来:袁运生

学术主持:鲁明军

展期:2021.04.17 - 2021.06.06

地点:站台中国当代艺术机构 - 主空间 & dRoom