“古往今来人们开始探索,都起源于对自然万物的惊异。”

——亚里士多德(公元前384-前322年,古希腊思想家)

展览现场

在遥远的过去,人类依赖自然而生存,对自然万物的未知与神秘充满敬畏与崇拜。而在当今社会,科技和经济的发展推进了世界“祛魅”的进程,也造成了人类与自然之间的裂隙。当自然资源与艺术灵感面临枯竭的预兆显现,人类也重新认识到自身与自然生态环境密不可分。19世纪德国科学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)的生态学理论认为,自然生态的发展历史赋予任何自然存在物平等权利与利益,所有自然存在物都在生态系统网络上表现为其中联结的一点。因此,让自身投入自然的怀抱,保持探索的好奇心,是个体生命凝聚力和内在活力规律的复归。[1]艺术作为自然和科学的桥梁,也是恢复人类与自然界其他生物之间失去许久的亲密关系的途径。

近期,IOMA爱马思艺术中心联合博物杂志,推出的“海克尔、白垩纪和倭瓜——自然科学艺术展”,在五个展厅中分别呈现“失落的族群”、“凝固的时间”、“时间的螺旋”、“自然界的艺术形态”、“内太空的繁星”、“与宏观相对”、“看不见的动物”、“蘑菇·菌”八大主题,展出超过2000件来自世界各地收藏的自然物、博物学展品原件及复制品,以及受到自然以及人类所处特定生态系统的影响创作的艺术作品。当这些自然造物与人类艺术创造物处于同一空间,我们能通过更直观的对照寻得二者之间的衍生逻辑。

展览现场

时光的印记:从自然物及其化石中认识自然

来自远古的恐龙骨骼、凝固了时间的琥珀、日积月累形成的贝与螺,都是自然物在历史长河中留下的印记。而人类正是能够通过生物留下的这些痕迹来了解自然生态的发展历史。

恐龙存在于亿万年前的时空,最初是作为新的生命形态出现在遥远的三叠纪,历经生物的演化与繁盛,最终落幕于中生代最后的纪元——白垩纪。 自17世纪以来,恐龙化石开始不断出现于考古学家和公众的视野,这一充满魅力的失落族群在人类的想象中日益丰满其形象。在一号展厅中央,三只按照1:1的比例复原的恐龙骨骼模型位于最显眼之处,8米的长巨型三角恐龙以庞大的体型昭示着这一神秘种族令人震撼的存在。站在这些庞然大物身侧,我们不禁抬头仰望,感叹生物进化的神奇之处。

一号展厅中“失落的族群”主题现场图

八米长的三角恐龙骨骼模型

相较于恐龙的巨大体型,展示于这一展厅角落隐藏房间中的五十个琥珀就显得精致迷你。由树脂包裹着掉落于其中之物、经受地球岩层的高压高热作用后质变凝结而成的琥珀,封存着远古时光的某一个瞬间。在展览现场,踩在咯吱作响的树叶上,在灯光下近距离观察散布于模拟树桩展台上的珍贵琥珀实物,植物碎片、甲虫交配、蚂蚁打架……远古时期生物的动态行为在此定格,成为大自然留给人类的历史照片。

一号展厅中“凝固的时间”主题现场图

大自然留给人类的历史照片——琥珀

傍海而生,潮汐涌动,斗转星移。将视线从陆地转到海洋,五号展厅中呈现了一千余个精美的贝壳、海星、海胆等海洋生物展品。为了保护自己柔软的身体,软体动物分泌的钙化物形成坚硬且有韧性的壳,当它们死去,壳和生物遗骸仍能留存百年不被侵蚀。这些遗留物成为海洋生物的时光见证,在人类历史中也留下重要的身影,从旧石器时代起它们就进入人类的生活,走进神话和传说里,被当作具有符号意义的装饰、宗教中的圣物、货币,甚至成为数学家、艺术家、建筑师的创作灵感源泉。

五号展厅中“时间的螺旋”主题现场图

展览展出的海洋生物

探索与记录 :从博物画到现代摄影

人类探索自然的脚步从未停歇。从手绘博物画到依托现代器械的黑水摄影和微观摄影,伴随着社会和科学技术的发展,人类观察和记录自然的方式也在不断进步。

在人类只能用手工方式记录世界的历史时期,作为一种科学与艺术共存的视觉形式,博物画成为人类留存生物信息的重要方式。环绕于一号展厅的墙面,展出了150余幅从不同历史文化背景下发展起来的博物画。这些来自西方欧洲、美洲与来自东方中国、日本的博物画呈现出不同的样貌,反映出不同地域的博物学文化和特色的同时,也体现了当地的科学观与艺术观。

一号展厅中“自然界的艺术形态”主题现场图

西方治学之道普遍崇尚科学、追求真理,关注客观秩序。从文艺复兴时期对透视画法与解剖学的关注开始,人们已经可以生动、准确地描摹记录自然的美。17-19世纪的欧洲航海大发现促使动植物猎人在探险过程中对新物种的认识井喷式爆发。专业画家通过科学严谨的博物画将各色纷呈的生物的外貌与特征信息完整而准确的记录下来。

私人探险家玛丽亚·西比拉·梅里安(Maria Sibylla Merian)在1699-1670年间旅遍苏里南,对当地生态进行观察和记录,并出版了《苏里南昆虫变态图谱》。本次展览展出的四副蝶类博物画选自她为该书亲手绘制的图谱,她将昆虫的生长变化过程、生活习性和食物喜好浓缩在一张画面中,这种描绘方式革新了昆虫变态知识的研究方式——用博物画的方式展示昆虫。

除此之外,展览展出的恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)创作的一大批精美生物图谱,以绘制玫瑰著名的皮埃尔·约瑟夫·雷杜德(Pierre-Joseph Redouté)、被称为“鸟类圣经”的《美洲鸟类》作者约翰·詹姆斯·奥杜邦(John James Audubon)以及《柯蒂斯植物志》绘图师玛蒂尔达·史密斯(Matilda Smith)等优秀博物画家的作品,均代表着各种生物门类的西方博物画的高水准。

玛丽亚·西比拉·梅里安的博物画作品

恩斯特·海克尔的博物画作品

玛蒂尔达·史密斯的博物画作品

在本次展览中,东方博物画作为风格不同于西方博物画的对照组,也走进观众视野。在中国,自《诗经》开始,儒家文化中就有“多识于鸟兽草木之名”的传统。晋代张华的《博物志》更开启了中国博物类著述的传统。[2]东方治学传统更关注伦理道德秩序,这使得人文思想在东方传统博物学中所占比重较大。

中国古代博物画既有实用性较强、着重于药材和医学的本草插图,也有艺术成就较高的花鸟画,题材包括花卉、禽鸟、虫鱼、蔬果等动植物,通常为表现祥瑞,赋予花鸟以人文方面的寓意。而到了18世纪末到19世纪初的清朝末年,在中国社会开始产生迎合西方人收藏和鉴赏兴趣的外销类博物画,展览展出的一批通草画与菩提叶画便是其中代表。通草画是一种绘制在价格低廉的通草纸上的水彩画,面积小巧、薄如蝉翼、色彩亮丽,是旅华西方人重要的伴手礼。菩提叶画与佛教渊源颇深,虔诚的信徒们视菩提叶为佛的信物,因其代表仁慈与宽宏的心形轮廓与不易腐朽的特点,画家便将佛教文化绘制于菩提叶上。将菩提叶经过腐蚀、干燥、漂洗制成叶脉,再根据叶片的特征以传统绘画技法绘制、上色,层层工序制成富有艺术收藏价值的菩提叶画。清末民初,菩提叶画也逐渐转变题材,外销出口,成为西方人用以馈赠亲友与收藏欣赏的艺术品。

通草画,中国,私人收藏

菩提叶画,中国,私人收藏

日本直到20世纪初才在美术领域推行“博物学”学科的理念,但早在江户时代日本就有描绘博物图谱的名手。展览展出了日本著名浮世绘画家喜多川多麿(Kitagawa Utamaro)于江户时代绘制的博物系列版画《画本虫撰》中的15件,每张跨页都包含一幅描绘植物与两种昆虫的手绘插图,并配有两首以昆虫为主题的狂歌。画面中的昆虫与动植物造型活泼且产生互动,配合文字以表现诗性的意境,富有文人雅趣。

喜多川多麿,《画本虫撰》,日本

随着技术的发展,摄影逐渐成为影像记录的重要方式。相较于博物画绘制难度大、耗时长的特点,摄影技术在记录自然的精确性和真实性上占据了优势,并能通过机器辅助来挑战肉眼无法到达的极限。展览的二号与三号展厅以摄影为主题,分别展示了张帆的黑水摄影作品与张超的微观摄影作品。

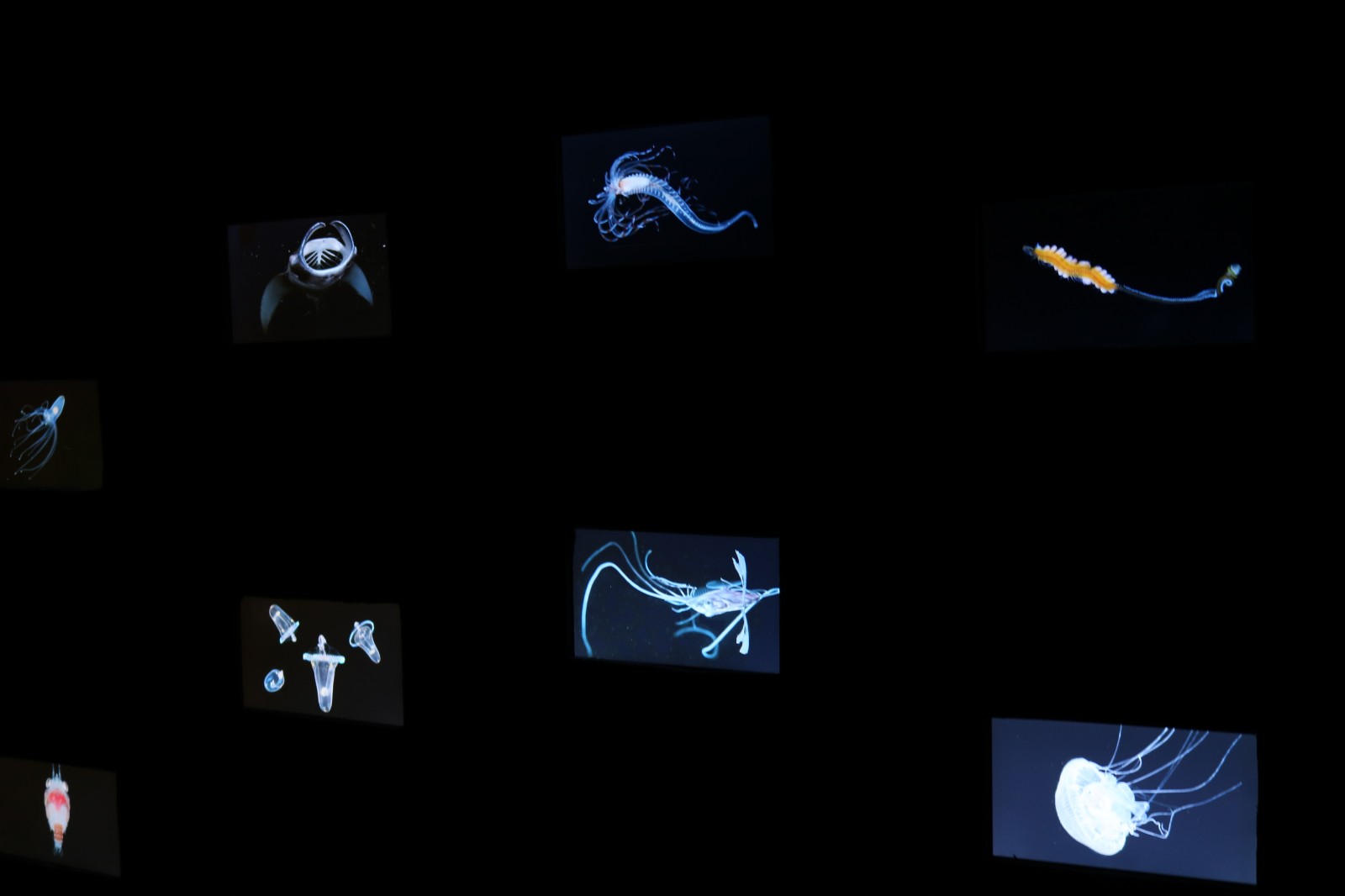

“黑水摄影通常是在外洋水深数百米的深海放下强光灯,围绕着灯绳周边拍摄上浮的深海生物,这个过程就像寻宝,你永远不知道你会遇到什么。”中国黑水摄影第一人,被称作“海人”的张帆亲临展览现场,并分享自己的拍摄经验,“在深不见底的黑暗中,浮游生物们就像绽放的星芒将我围绕。”二号展厅在沉浸式的黑暗房间中模拟黑水摄影的环境,让人仿佛置身深海,通过1000余副照片和17个视频展现浮游生物的细节。

二号展厅中“内太空的繁星”主题现场图

张帆镜头下的深海生物

在人眼的极限之外,还存在着丰富多彩的微观世界。微观摄影专家张超通过放大20-50倍显微镜下的微观世界向观众展示肉眼无法看到的美。一沙一世界,一叶一菩提。在微观世界中,几粒海沙就能描绘出一个地区的概况,丰富多样的形状和颜色仿佛宇宙中的大小星球。在三号展厅角落的暗房中,展示着25片动态的发光雪花模型。看似一致的雪花,在显微镜下也有六边形、星状、扇形等不同的几何形态。科学和机械为人类观察世界打开了全新的视角,让我们能够窥得宏观世界之外的生物样貌。

三号展厅中“与宏观相对”主题现场图

张超的微观摄影镜头下的海沙

模拟雪花坠落轨迹的动态模型

再创造:从自然中汲取灵感的艺术

好奇不减,探索不止。除了以记录的方式成为大自然的搬运工,人类还能以何种方式加深与自然的联结?自然生态环境为艺术家提供了丰富的创作素材,菌类、动物骨骼、水果、树木、岩石等在大自然中随处可见之物通过艺术家的思考转化为有意义的艺术呈现。展览四号展厅通过展出尚林琪、殷越、吴博、Cyril Lancelin、谢钗、志村信裕(Nobuhiro Shimura)等众多艺术家的作品,向观众展现自然与艺术有机结合的可能。

生长在潮湿环境中的菌类,在自然界的物质循环中起到至关重要的作用。在人类世界,菌类不仅是鲜美的食物,更是无数艺术作品的灵感来源。小巧的蘑菇直接影响了嬉皮士时代的迷幻艺术风格,音乐家约翰·凯奇(John Cage)对研究蘑菇的热衷甚至使他成为野生蘑菇专家。菌类鲜艳的色彩、独特的形态和对大脑的神奇影响为艺术家的创作提供了无数着力点。中国艺术家尚林琪和殷越通过颜料、布艺和羊毛毡创作了以蘑菇为题材的艺术作品。在殷越的蘑菇系列作品中,艺术家用羊毛纤维等自然材料打造了属于她的蘑菇世界。她在蘑菇身上体验到“同样在角落里生长”的共通性。《蘑菇的逃离》用蘑菇来表现现代人在面对被标签化时的不同状态,既有勇敢的逃离者也有害羞保守的停留者。在漫长的羊毛毡制作过程中,与自然材料的接触使安宁的情绪与她的作品相融。

展览展出的尚林琪布面丙烯作品

殷越,《蘑菇的诗》,2018,羊毛、布、棉线

殷越,《蘑菇的逃离》,2016,羊毛、布、棉线

相较于殷越与自然的细腻相融,艺术家吴博将人类社会与自然之间更为广泛的关系凝缩于作品《占卜》。这件作品灵感源于东巴巫术羊骨卜。他效仿云南纳西族人,使用自然材料作为占卜的法器,将朽木木屑、金属垃圾、废渣和钢筋等材料重新利用,去构建十四个微观的生态球。最后,艺术家本人作为巫师,让十四个球随机散布在空间中,以此对云南当地进行一次随机的占卜。整件艺术作品的创作过程正是仪式的搭建过程,艺术家作为创作者和亲身参与仪式的巫师见证了城市发展与当地生态环境的紧密相连。

吴博,《占卜》,2017,综合材料

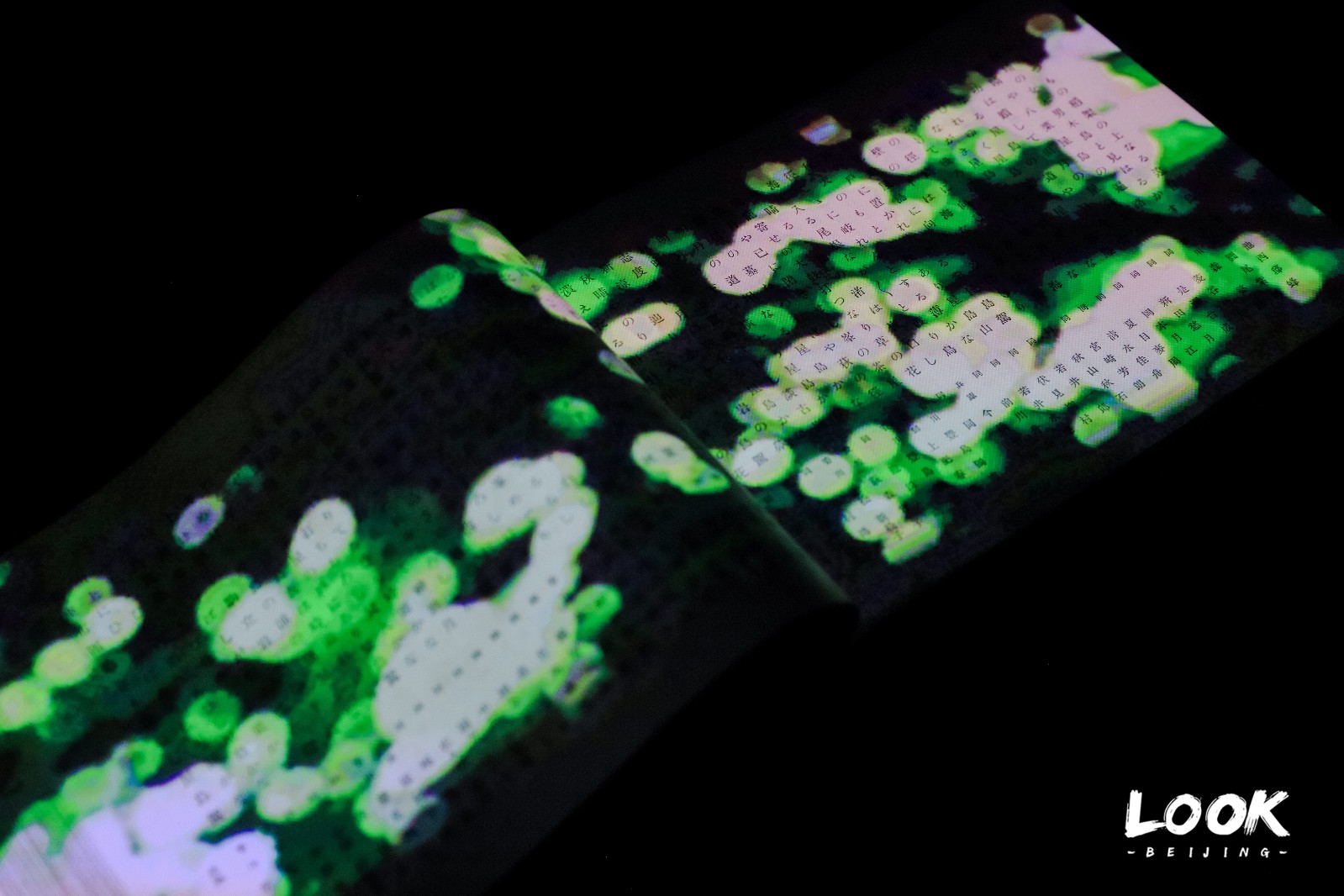

展览还展出了法国艺术家Cyril Lancelin首次落地的作品《Mix》。艺术家通过改变房屋墙壁中球体、立方体和圆柱的分布参数决定房屋外观,把三种元素变成西瓜、南瓜、甜瓜,将参数化的形式与自然生命表现联系起来,探索真实与数字化的世界。日本艺术家志村信裕的光影装置作品《Aring Book》以“曝书”为灵感,将光影投射到一本记录俳句的古书上,唤醒时光中封存的记忆。中国艺术家谢钗受邀为第52个世界地球日创作的装置作品《蝴蝶本就应该飞在大自然里》以局部自然材料对空间进行重构,反光材质让观众捕捉到偶然的炫光现象,预示着自然的耀眼瞬间。

长久以来,人类智慧地利用大自然,创造了灿烂的文明,创作出源源不断的文化艺术。本次展览展出的基于自然生态环境的人类“再创造”给予了自然物第二次生命,自然物由此走进人类精神世界。在人类对自然的汲取与反哺中,人类和万物通过艺术逐渐加深联结。

Cyril Lancelin ,《Mix》,2021,玻璃钢着色

谢钗,《蝴蝶本就应该飞在大自然里》,2021,综合材料

志村信裕,《Airing Book》,2014

在科技与自然矛盾共生的今天,人类对自然的感知力下降不仅造成了与生物环境的疏离,更导致了精神养分的匮乏。我们所需要的并非征服,而是拥抱和接纳,从深层次内部和背后隐藏的深刻意蕴来观察和改变世界。[3]本次展览展示了生命演化的复杂和自然万物的神奇,更为观众展现了自然、科技与人类和谐共生的良性循环:人类留存且珍视遥远历史中找寻到的生命痕迹,更会主动探索和记录大自然的生命形态,并从中获取艺术灵感。只有对万物抱有探索的热情和好奇心,才能让自然成为人类取之不竭的精神宝库。

文/熊佩宇

图文资料致谢主办方

注释:

[1][3].朱琳烨,包庆德.生态学:开启生物与环境之间的内在深层关联[J].鄱阳湖学刊,2019(6),44-52 ;

[2].高雪.博物画的科学、艺术特征及其当代价值研究[D],山东大学,2017;

展览信息

海克尔,白垩纪与倭瓜——自然科学艺术展

主办:爱马思x博物杂志

时间:2021年4月23日-9月5日 10:00-19:00 周一至周日

地址:北京市798艺术区 爱马思艺术中心