自上世纪80年代末到现在,王华祥作为一位重要的“发声者”,其作品、言论、主张所交织成的“摇滚乐”不绝于耳,使他成为当代艺术领域、艺术教育领域一位举足轻重的教育家、艺术家、思考者。

此次展览之所以以“三条命”来命名,一来是为了彰显他的多重身份,二来是为了突出他充满活力的存在状态、创作状态、思考状态。具体到艺术家身份来讲,王华祥也兼具了最初使他一举成名的“版画家”、 倡导“将错就错”理论的“素描大师”、体验颜料物性的“油画家”三个头衔。从“状态”来讲,他是一位质疑者、反叛者、挑战者。更深的动力来自,他是一位敏感者、求真者、独执己见者。

王华祥第一次进入人们的视野是他的《贵州人》系列作品(1988年),这一作品使他获得第七届全国美展金奖。基于获奖这样一个“扩音器”,王华祥把对“贵州人”的重新诠释塞到了你我眼前。之所用“塞”这个词,是因为作品的语言冲击力明显改变了人们对版画的既往认知。让观众不得不瞪大眼睛,体验刻刀正在划过木板的凌厉,各种单色喷薄而出的纯粹性,当然,还有他老乡“贵州人”所特有的身体痕迹——它们和版画语言重合、错位,从而调动观众身上的痛感、纠错欲望,酣畅淋漓的脱轨体验,重入轨道的静谧享受。

随后两年时间,王华祥完成了由“新乡土”画家向“新生代”画家的转型。他选择身边的同事作为创作对象,由此完成了《近距离》系列作品(1990-1991年),并参加了“新生代画展”(1991年)。 “贵州人”的彪悍依然若隐若现,这一“彪悍”转变为他作为艺术家的充满穿透感的审视。能看出,王华祥期望去除这些“熟人”给他的熟悉感,画面人物所给出的“陌生”体验即源自版画语言的特质,作者故意回避模特身份的命名,更源自王华祥对“真实”的过去到现在的“瘾”。或狡黠、或沉静、或睿智、或沉思、或放松、或紧张的他们,没有逃脱王华祥眼睛。如果说《贵州人》系列作品,王华祥用的“慢镜头”,《近距离》系列作品似乎源自“快门”。王华祥无意再去抒情,怀念,而是平视,记录。

而在此时,也只能在此时,王华祥的《将错就错》(1993年出版)一书的核心思想出现,“触摸式教学法”、“近视眼”、“老花眼”、“蛮不讲理”等核心词被他提出(1992年)。从事艺术创作的王华祥,开始把自己创作中获得的观看方式、创作状态向教育领域泛化。他改变了自己的感知,重新梳理了艺术史,想把这些摆脱了惯常叙事的“新发现”告诉他周围的人。这一看似充满“孩子气”的行为在8年后催生了一个教学机构的诞生——“飞地工作坊”(2000年)。

在1992年之后不久,王华祥的个人创作进入另一个时期。《文化波普》(1990年代中期)系列作品诞生,随后的《人类》系列作品(1999-2000年)也出现,最后集中为巨幅作品《杜尚之后的混战》(386×647cm,2006年)。如果说此前的王华祥更多的面对现实——他故乡的贵州人、身边的同事。此时,他则开启了另外一个思考维度和创作维度——与历史对话,这和他教育过程中对“大师们”的重新解读明显相关,也和他之前的《近距离》系列作品明显相关。

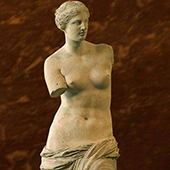

如果按照题材分类,《文化波普》(1990年代中期)明显有两种倾向,一类是他以对人际关系的感知为基础,男女隐秘的心理世界被他所揭开:聚会场所的暧昧、行李箱所目睹的旅途邂逅、抽屉所藏的玩偶世界、老男人心中的臆想、少女青春年华的逝去……另一类则纳入了美术史画面上的经典人物,比如对丢勒《失乐园》女性人体的重新描绘,再加以作者的自画像;对达芬奇《抱貂女人》的挪用,并与中国性感女人的并置。复制、挪用、并置成为他最惯用的创作方法。由此所产生的“歧义”正是王华祥所希望看到的。在这类作品中,后期经常出现的毛笔字,条状的红色颜料则赋予了作品较强的东方气息。在“后学”盛行的90年代,王华祥明显受到了这一氛围的影响,与政治波普艺术、艳俗艺术有明显的风格链接。

在世纪转折时期,王华祥创作《人类》系列作品。被包裹的人头,看似有目的,实则任其游荡的人物,好像是中了千禧年世纪危机冲击的无头苍蝇,在命运的裹挟下,既非上升,也非下降,而是在背景前压的逼仄空间中困顿、迷茫、徘徊、踯躅。

此后,王华祥进入爆发期,亦可以说是迸发期。他这时期的重要作品,便是《欲望中国》系列雕塑作品。对这一部分作品,来自外界的评论褒贬不一。其中部分作品过于直接的欲望表述,使人难以直视。如果避开作品不谈,作品所折射出的王华祥好像把自己高高抛向高空,失重在中国经济腾飞、疯狂逐利的喧嚣氛围中。我难以揣测这一段时期王华祥真实的个人状态。当他慢慢进入2010年前后的沉静,凭借新作品去再去看他前段时期的“自爆”,一个意象涌入我的脑海:智慧空行母奶格玛授意大象,反复用鼻子抛起密宗大师琼波浪觉,使其理解“生死一瞬,活在当下”的真谛。如果没有这一时期的抽空自我,可能王华祥也难以到达后来的状态吧?

从风格层面来讲,王华祥自上世纪90年代早期开始油画创作,基本上还是属于“古典主义”作品。他这些油画作品以“素描”作为支架,有点“用颜色画素描”的倾向。但经历2003年非典时期“色彩技术观念的形成”,王华祥在油画语言的自觉性上掀开了新的一页。此后他对油画颜料“物性”的体悟,使他走到了中国油画创作的前沿。

回想起来,无论是版画《贵州人》和《近距离》系列作品,一个肖像的“三十二种刻法”,乃至后来王华祥在素描领域所倡导的“触摸式教学法”、“五步训练法”,其实都包含着对各类“语言”的敏感。他在这两个领域的影响力,其实也来自于此。当这一敏感拓展到油画领域时,他用了15年左右的时间,超越了对题材的过多关注,直接开启语言奥秘本身。当这些油画语言与画面人、物交相辉映的时候,抽象与具象之间的差别已然消失,而这正是造型的奥秘之一。

真是:

天上多星日月潭,不开心窍命总悬,

而今了悟形体事,随手涂鸦也梦圆。

王华祥这一时期的作品由几部分系列作品构成:《风往回吹》系列作品(2009-2011年)、《画布上的战争》系列作品(2012年)、《哦》系列作品(2013年)、《等待花开》系列作品(2014年)。

纵观他这一时期作品,随意点染,皴擦自如,眼外物,画内形,泯然相通,抽具无界,而又人在人位,物处物所。

写到此处,想到一个命题:创作和责任。当一位艺术家不沉迷于自己的“玩命”状态,创作时不停看自己,时时转换他,并与古往今来的大师们对话,明白自己所处的位置,时下倾向的缘由,并深切了解这一状态的背景以及价值,造成的影响后果,才算自觉吧?艺术家,只是历史,文化聚成的时空中的一个特定点而已。再有所为,有所不为!即使你所选择的倾向你并不过瘾,但这里有责任!依己之责,进退有度,当代艺术界尤其需要这样的取舍。王华祥组织了“干掉二尚,干掉自己”微信群,多数人爱争论前句话,忽视后一句,其实这更是他的心中之意。由此,王华祥迎来了2015年的又一创作突破。

这次展览的新作多基于现成品而成:废旧行李箱、花盆、树枝、假花、木偶、抽屉、雕塑教具、调色板、树脂……如果仔细回溯一下,这些物体本来就是他的“画中物”,而有意识使用现成品,正式开始于他2010年的《等待花开》系列作品。废旧行李箱——《家庭》(1994年),树枝和假花——诸多系列作品,木偶——《并非虚构》(2012年),花盆——《等待花开》(2014年),抽屉——《拉开的抽屉》(1995年)和《隐私》(1996年),雕塑——素描作品,调色板上的油画颜料——《名画》(1995年),树脂——《晚饭之后》(1994年)中的“流体”。不知道王华祥自己在选择这些的时候有没有意识到这一点?但凡有过写生经验的人都知道:当画过某人、物之后,对他(它)的理解会深入很多。不经意的选择,可能也会有非偶然的结果。

新近在他作品中大量出现的手写文字,又让人们回溯到90年代他作品中的书法,不过气息已经全然不同,与画面融为一体,浑然天成,而非只是提示、对峙、挪用、嫁接。既增强了画面的轻松感,又加强了“词与物”的互相激活关系。颜料的“物性”和文字的“质感”本来就是相通之物,视觉语言从本质上并不区别于文字语言。

到此处,落笔生花,妙语连珠。意思,还是意象?早已不重要了。

三条命,命由己造,环环相扣,即上山护林,又江湖之中,还学院之内。古代、现代、当代本共享一理。版画、素描、油画,亦为求道之径。艺术也,人生也、修行也。

2014年8月31日于沁园