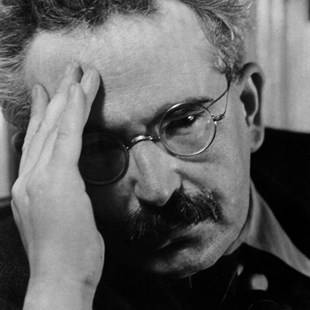

此书的主题是印象派绘画与巴黎。就我记忆所及,促使它诞生的源起是迈耶•夏皮罗(Meyer Schapiro)1937年1月在一份名为《马克思主义者季刊》(Marxist Quarterly)的短命杂志上首次发表的一些段落。夏皮罗写到,早期印象主义的力量,不仅仅在于涂绘的乐趣,或对阳光与色彩的单纯嗜好。马奈及其追随者们的艺术具有一种显著的“道德侧面”,这在他们那种将视觉真实的解释与社会自由的解释相结合的方法中,表现得尤为明显。

早期印象主义也有一种道德侧面。在其非同寻常、未经驯化的视觉中,在其对不断变化着的光怪陆离的户外世界的发现中(其形状随着随意或流动的观者短暂的观看位置的变动而变化),存在着一种对象征性的社会和家庭俗套的潜在批评,或者,至少存在着一种与此对立的准则。令人惊讶的是,在早期印象派画作中,我们能够看到那么多毫不拘泥、自然率真的日常社交生活方式,看到那么多早餐、郊游、散步、划船旅行、节日或假期旅游场面。这些城市的闲暇田园诗不仅展现了19世纪六、七十年代资产阶级娱乐休闲的客观形式;通过主题的选择和新的美学手段,它们也反映了一种艺术观念,即把艺术看作是纯粹自娱自乐的领域,不涉及思想和动机。对一个从其所处阶级的正经信念中脱离出来的开明的中产者来说,他们将对这些娱乐消谴的呵护预设为自由的最高之域。在将周遭的现实画面当作一种人来车往、环境不断变化的景观来加以欣赏时,这些有教养的食利者在现象层面上体验着周围环境、商场的流动性,以及工业的流动性;他们获取收入并因此而得的自由都得归功于此。在印象派那种将事物分裂为精细色点的新技巧以及“偶然的”瞬间视觉中,他们以一种在艺术中前所未有的程度发现了新的感受力状况,这种状况与城市游玩者和奢侈品的高雅光顾者的那种感受力是紧紧地联系在一起的。

由于资产阶级的社交环境从社区、家庭和教堂转移到了商业化或私人的临时性场所——街道、咖啡馆和度假胜地——由此带来的个人自由意识越来越疏远于那些古老的纽带;而那些虽接受了自由的准则却没有经济收入来获得这种自由的富于想象力的中产阶级成员,在匿名的、麻木不仁的大众面前,精神上为一种无助的孤立感所撕裂。到1880年,享乐的个体在印象派艺术中已非常罕见了;只有面对自然的个人景观保留了下来。而在恢复了,甚至崇高化了人物形象的新印象主义中,社会群体则被分解为孤立的观众,他们从不与别人交流,要不就如同那种屈从于一个命定动作的机械重复的舞步一样被构成,没有一点自发性。【1】

这些段落里的论证存在一些奇异的转换,因此我不得不对它们挑剔一番。比如,声称真正的资产阶级对印象派绘画渐生喜爱,他们醉心于印象派画作与他们日常经验的那种一致性,这一说法无疑是绝妙的;但是,在我看来,这不过是一个隐喻罢了,在我们所知的这些画作的第一批购买者和热衷者那里,这一点肯定是没有理由的。同样不甚清楚的是,夏皮罗是否确信,在很久以前,资产阶级,或至少是其中的开明成员,真的以一种“毫不拘泥、自然率真的日常社交生活方式”为乐,只是到了后来,那种疏离感与孤独感才成为在“商业化或私人的临时性场所”里出售的快乐的特点。如果说这就是夏皮罗的论点,那么,我们或许要问,早已在马奈《草地上的午餐》,或者就同一个主题而言,在莫奈《草地上的午餐》中——在这幅画中,莫奈非常关注最新的时尚以及蜷缩在树木另一侧那些小心谨慎的仆人(身着制服?)——描绘过的社会生活,到底有多少不拘泥,多少自然率真呢?

但是,这些反驳是微不足道的。夏皮罗《抽象艺术的性质》(“NatureofAbstractArt”)毕竟只是一篇随笔;关于印象派绘画,他只写到极少几行,但在我看来仍然是对该主题最好的讨论,原因很简单,因为这些评述如此生动有力地指明了,新艺术的形式与其内容——那些“19世纪六、七十年代资产阶级娱乐休闲的客观形式”——之间密不可分的联系。

这一点正是本书讨论的议题。读者还会发现,对此任何详细的讨论——以及稍微超出议题和隐喻的尝试——都会使我反复使用诸如“阶级”(class)、“意识形态”(ideology)、“景观”(spectacle)以及“现代主义”(modernism)等术语。因此,要是我立即给这些也许看起来含糊不清,或至少是没有定论的概念下一些定义,可能有所裨益。不过问题是,要定义它们当中的任何一个,特别是第一个,就必然涉及一连串相当笼统的、简直可以说是陈腐的关于社会本质的命题。然而,我仍将继续进行讨论,仅附带某些限定性的说明,即以下我提到的那些定义,若脱离文中所给的例子,就没有太大的意义。

任何社会秩序主要都是由阶级分层构成,这听起来是正确的——符合一般用法。但是,除了一套关于团结、距离、归属和排斥的涵义之外,“社会”一词于我们,还有别的什么意思吗?这些东西对于物质生活的生产而言格外不可或缺——它们牢固地确立起一个秩序,男男女女可以在这秩序之内维持生计,并拥有一些继续生活下去的信心。这种类型的秩序似乎是由表象或符号系统最强有力地确立起来的,而且在我看来,将它描述为一种表象的等级制,并不意味着就淡化了“社会形态”的概念——也不意味着必然会赋予它一个与唯物论的假象相对立的唯心论假象。这样的话,人们就避免了粗俗的马克思主义最糟糕的缺陷,特别是避免了在声称以下观点时所遇到的困难:任何社会形态的基础都是比符号更严格、更实在的材料——例如经济生活的材料——所构成的赤裸裸的现实性。在一个将各种配置称为经济活动的社会中,坚持决定因素的重要性,是一回事(且仍然必须坚持下去);而认为在这样做时,我们将捅破符号和常规的外观,触及到建立在它之上的物质与行动的本质性基础,是另一回事。经济生活——“经济学”、经济领域、范围、等级、实例,或者你所拥有的东西——本身就是一个表象的王国。舍此我们还可以怎样来描绘,比方说金钱、商品形式或工资契约?

我相信,强调表象,却仍然如我所愿的那样保持历史唯物主义的轨迹,是完全可能的。一切都取决于我们如何去描述任何一组表象与被马克思称为“社会实践”的总体之间的关系。换句话说,只有当我们同时认识到,表象的世界并非严丝合缝地符合设置、系统或“表意实践”时,上面勾勒出来的社会活动的概念才能得到维持。社会是一个表象的战场,其中任何表象的既定范围和一致性不断成为争夺的对象,并时常遭到破坏。因而,可以这样说,表象总是受到一种比它自身更为根本的现实——社会实践的不断检验。社会实践是错综复杂的,总是超越一种既定话语的约束;它是表象的重叠和冲突;是表象在其运用中的重新安排;是巩固或摧毁我们的范畴,制造或撤消一个概念,模糊一种特定的语言游戏的边界,使其难以(尽管有可能)区分错误与隐喻的检验。(在这一点上,为了防止这些悄悄引入的大量形象被误解,我要补充一点,即社会实践自身也可以被分析,至少在其总体结构和趋势上是如此。)

在资本主义社会,经济表象是母体,所有其他的表象则围绕着它组织起来。特别是,某一个体所在的阶级——他或她对生产资料的有效占有或分离——是社会生活的决定性因素。这并不意味着,从这一点上便能立即读取这一个体的宗教信仰、投票习惯、着装选择、自我意识、审美取向,以及性道德。所有这些都在各种特定的、不同的表象世界中得到清晰的表述;但这些表象世界都受到具有决定性的阶级关系的约束和渗透;而且在19世纪里,阶级作为各个独立领域的组织结构的存在,往往是显而易见,清晰可感的:只要想想资产阶级服装的历史,或者市场经济的逻辑结构渐渐支配彼此削价出售的种种方式。这就使扩大阶级的概念,以便容纳除了经济之外的其他现实有了可能:比如,将某些娱乐和性活动的方式称为“资产阶级的”。我觉得,这样做并没有害处:它记录了一种行为者自身感知到的联系,完全回避这种做法将是迂腐的;但是我们应该清楚,我们不能过于随便,比如,当我们将某些东西称为“内在地属于资产阶级”的时候,我们所指的只不过是关系,而不是本质如此。当我们将视线从资产阶级转移到它在19世纪的庞大对立面时,我刚才的提醒也许就更有针对性了。因为在这里,我们显然是在对待一个尚在形成中的阶级或一组“阶级特征”——从人民(peuple)到无产阶级(prolétariat),从劳动阶级(classes laborieuses)到工人阶级(classe ouvrière),这些完全不确定的称谓表明它仍然在形成之中。

阶级在任何情况下都必定是一个复杂的问题。说到底,在社会中个体拥有或被剥夺的“生产资料”决不会只有一种:任何社会形态总是新旧生产模式的叠加,因此也总有新旧阶级的叠加,以及在它们彼此紧密结合时产生的混合物。从本书的目的出发,显而易见的是,那时候——比方说,19世纪70年代——被称为小资产阶级(PetitBourgeois)的现实,便是由各种各样的男男女女构成的:他们从事的小生意曾经在城市经济生活中给予他们一定的保障,但随着大规模工商业的到来,他们这点小小的安全感也被剥夺了;这种小资产阶级还包括一些新的劳动者群体——职员、店员以及诸如此类的人——他们是同一个经济变迁过程令人不安的新颖而又野心勃勃的产物,他们的不稳定性与过去地位的丧失没有关系,而与整个社会系统无法在新秩序中决定他们地位的高低有关。将这些不同的人们统称为小资产阶级并没有错:从一开始就发现各种不同的零散之物是如何被垄断资本主义整合成同一性的事物,对此我们也许强烈感受到现代人的深奥莫测。但是这个同一性的事物,就阶级这一概念来说,确实是由多种不同的事物构成的。

“意识形态”一词与“阶级”这个词的情况也有几分相似,我用这个词来指社会中那些截然不同、各具特性的知识体系的存在:它是认知的法则(orders),往往被强加于那些迥然各异的零散的表象之上。【2】意识形态的符号在话语中具有某种惰性:一种意象和信念的固定模式,一种似乎强制性的语法规则,一套看与说的准许模式;每一个都有它自己的封闭和开放结构,有它自己的范围,有它提供某些观念并使别的观念变得不可思议、脱离常规或异乎寻常的方法。而所有这一切都是偷偷摸摸完成的——我想这就是意识形态这个词承载的另一层隐秘的意思——仿佛它是不正当(surreptitiously)似的。也就是说,意识形态跟其他任何知识形式一样,是构成的东西;它们是在一个特殊的、局部的社会实践中生产出来的意义;它们往往与一个特定阶级的态度和体验联系在一起,因而与那些不属于这一阶级的人的态度和体验会产生冲突(至少在一定范围内)。(这是一个谨慎的说法:实际上,彼此不同、相互冲突的阶级之间的意识形态参照框架,经常是公开对抗的;我们很难不注意到19世纪资产阶级的意识形态积极地谋求涵括、颠覆或取代他们意欲支配的那些阶级的意识形态。例如,这种斗争可以发生在音乐咖啡馆里,或者发生在试图将妓女的形象固定下来的尝试中。)但是无论如何,意识形态的功能总是尽可能地清除这些冲突的真正基础。意识形态倾向于否认在它们的结构和操作方式中存在着诸如此类的东西:在意识形态中,知识并不是一种操作方式,而是一种简单的排列;就那些图画或言论完全具有一个结构而言,这个结构就是大写的现实(the Real)为其提供的。人们或许会说,意识形态中立化了表象:它们呈现了被构建起来的、有争议的意义,似乎根本就不是什么意义,而是观察者有幸直觉到的内在于“现实世界”的各种形式。

因此,我们应当警惕这样一种意识形态观念,即认为它仅仅是一套形象、观念和“错误”,因为意识形态作用于表象的方法与过程都与此不同:意识形态是更为内在的、更为冗长的东西。毋宁说,一种意识形态也就是对话语的一套限定;一套抵抗、重复的方式,某种循环类型。正是意识形态封闭了话语,反对将自己理解为生产、过程、实践、生存和偶然性。而这种清除的任务必定从来就没有完成过:要说它彻底完成,那几乎是不可思议的。

至于“景观”和“景观社会”的概念,可就无法轻易地按照固有的方式进行定义。这两个词来自一个名为情境国际(SituationistInternational)的团体的理论著作,首先在19世纪60年代中期发展起来。它们代表了一种理论上的努力,也就是想要为资本主义社会的一个大转变的含义进行理论概括,这个大转变就是:资本主义生产已经转变成提供商品和服务,以及随之而来的“日常生活的殖民化”。【3】“殖民”这个词必定让我们联想到马克思主义的帝国主义理论,确实如此。它指的是资本主义市场那种巨大而内在(internal)的扩张——它侵入并重组空闲时间、私人生活、闲暇与个人表达的整个领域,所有这些领域在构成城市无产阶级的第一次浪潮时,相对而言并没有受到控制。它表明了商品生产的一个新阶段——对过去被随便地称为日常生活的社会实践的整个领域进行市场化和商品化。

因此,景观的概念是一种想要将多种症候予以理论化的尝试,但只取得了部分成功。这些症候通常被资产阶级社会学或传统左派当成轻松地附加于旧的经济秩序的花边新闻:例如,“消费主义”,或“休闲社会”;大众媒介的兴起、广告的泛滥、官方娱乐活动的过度膨胀(奥运会、政党的集会、双年展)。情境主义者以如今已成为时髦的方式,对调控或取代个人、私密与日常生活领域的尝试中所产生的潜在或现实的危机感兴趣。他们描述了晚期资本主义社会里家庭控制的衰退,并嘲笑其狂热的替代物——福利机构、社会工作,以及精神病学。他们极其强调,某种程度上甚至信奉这一领域里的巨大张力的迹象:青年人的问题、反常规的亚文化群体的增多、“临床忧郁症”的奇怪病状、种族歧视和颓废的市中心景象。换句话说,景观的概念,是一种以主要属于马克思主义的观念来修正资本主义理论的尝试。

最为著名的情境主义隐喻——来自一本居伊·德波(GuyDebord)的书——要比乍一看显得更为意图严肃:“景观是不断积累的资本,直到它最终成为一个图像。”【4】

这里存在着各种不同的问题:比如,要确定景观社会确切的开始时间。很明显,它的诞生时间不能被描述成一个整齐划一的时刻,相反,却是一个变化的过程——某种程度上是一种振荡——从一种资本主义的生产到另一种资本主义的生产。但是,无疑,在迈耶·夏皮罗所颂扬的巴黎,生活和休闲的商业化形式是如此显著地替代了那些“私人的临时性”形式,这个巴黎的样子看起来倒很适宜于前面关于景观社会的描述。在第一章里,我将证明,这种替代并不是一个纯粹文化和意识形态重整的问题,而是涵盖整体性的经济变迁:走向林荫大道(grands boulevards)和百货商店(grands magasins),以及相伴随的旅游、娱乐、时装和陈列展览等行业的大发展——这些产业促成了巴黎整个生产关系的转变。

另一类问题则更加难以驾驭,但这里只能附带提及。我希望,即使通过我极其枯燥乏味的概括,景观的概念也会清晰起来。景观这一概念首先是作为战斗的武器来使用的,而且,自身包含了某种苦涩(有点听天由命)的预言,预言了自己会以有关艺术的书籍的形式再度重现。虽然,我不会在这种充满矛盾的苦差事里纠缠太久,但我希望,我至少能提醒读者注意到,那种使“景观”变成教条的马克思主义经典的一部分的荒谬之处。如果在本文中我对景观一词的使用有一两处带有德波千禧年式的清澈明朗特征,我会感到欣喜不已。

最后,“现代主义”这个词,在这里是按照有些混乱的习惯方式来使用的。在马奈前后的艺术史中,某些决定性事件的发展将绘画及其他艺术带进了新的进程。也许,这一变化可以被描述为是对艺术再现本质的一种怀疑,或者至少是缺乏信心。对于这个问题,先前已经有了不同程度的怀疑,但是,这些怀疑多数表现为建构某种逼真性这一核心任务的旁白,从某种意义上说,也就确保了这一核心任务,使它显得更为必要和重要。比如17世纪的某些画家,他们没能将那些内在于其创作方法中的裂痕与困惑掩盖起来,而是将知觉中的悖论的痕迹——那些几乎终止了错觉的绘画标记——当作刻画逼真性的工具。一旦获得这种逼真性,它就显得更为引人注目,因为它看上去是以其对立面——即混乱——的面孔出现的。无疑,马奈和他的朋友们追溯到像委拉斯贵支和哈尔斯之类的画家以寻求指导,但是看起来最让他们感到印象深刻的,是显而易见的、直言不讳的前后矛盾的痕迹,而不是图像最终得以保留而不致毁灭的事实。这种专注方向的转变,一方面导向对物质手段的强调,正是通过这些物质手段,错觉和逼真性才得以创造出来(在这意义上,上文对社会和意识形态的阐述,其强调部分是具有现代主义性质的);另一方面,这种转变也促成他们采用再现的一套新手段,只要这套手段还可以接受却不至于自欺欺人。“马奈及其追随者的眼界和目标是,”我们可以在一篇马拉美写于1876年的文章中读到,“(并不以教条式的权威来宣布,却简洁明了)绘画应再一次浸淫于其原因之中……”【5】这句话,确实很接近我们更为熟悉的克莱门特·格林伯格的话语形式,在他那里,每一个新时代的艺术都被认为必须“通过其独特运作,来确定特殊的、专属于它的效果”;【6】否则它就会堕落为娱乐或者教诲。很明显,马拉美已经意识到,马奈的艺术是文化的转折点,这也许就是在他1876年那篇文章的末尾,觉得有权要让大写的画家(Painter)——代表整个职业的共同呼声——将大写艺术(Art)置于这样的摩尼教术语之中的原因:“在现实面前,每当我被抛向一个梦想时代的终点,我从现实中择取的只是适合于我的艺术的东西,一种原始而准确的感知,它以一种恢复到最简单的完美的视觉,以最坚定的凝视来感知事物,从而彰显自身。”【7】(在本书结论中,我将再一次回到马拉美关于梦想时代及其结束的论述。)

马拉美关于现代主义状况的陈述是天真的,所以他描述的未来图景充满了乐观主义情绪,是清晰明朗的——也许是误导性的。对精确、简单和专心致志的强调,则是下一个百年中发生的事情,但这很难说是马奈开创的艺术的特性。因为专心凝视很快便被不确定性所取代(在这里塞尚就是个典型例子)。对视觉的怀疑变成对卷入绘画行动的几乎一切东西的怀疑;最后,这种不确定性自身倒成了正当的价值;我们几乎可以说,不确定性已成为一种美学。一种特殊而有效的修辞被设计出来——当人们在刊载于1880年代晚期的象征主义杂志上的艺术评论中读到这种修辞时,它已经完全占据了整个批评领域——其中,选择那些人所未知、未被处置和未被阐释之物来作画,这个观念在很大程度上竟成为一个信条。画是有主题的,这些批评家说,而它正好是那个我们在实际生活中当作退化或几乎不值一提的东西而加以唾弃的经验领域。【8】艺术探索事物及认识的边界;因而它最喜爱的方式就是反讽、否定、冷漠、无知或天真的伪饰。它更喜欢那未竟之物:不稳定的句法、有缺陷的语义。在它呈现事物及如何来呈现事物中,它产生并品味那种不一致感,因为,最聪明的人懂得事物与图画并不能简单叠加。

这是一个大致近似的现代主义定义,但这并不是说,它意味现代艺术不能批评它自己的假定,或不能超越这个参照系。要对毕加索的《亚威农少女》和艾略特《圣灰星期三》(Ash Wednesday)作恰当的论述,会涉及到在这两件作品都坚持不确定性的惯例,还会涉及到这两件作品在使惯例转而反对惯例方面所取得的成功的程度,因此,对于毕加索,我们也许可以说,他以一幅不仅仅是一连串碎片构成的女性裸体画而告终(这幅画比他以一种更温和的模式所画的大多数女性裸体更坚实,也更完整)。而艾略特最终却以一种老掉牙的直白重弹基督教信仰基础的老调。

一般而言,现代主义的术语并不能被理解为可以脱离那些特殊的方案——对意义的种种具体尝试——这些术语正是在这些方案中得到重述的。一个不言而喻的例子,便是现代主义追求“平面性”(flatness)这一臭名昭著的历史。毫无疑问,图画表面的二维性被库尔贝之后的画家当作一个令人吃惊的事实一再重新发现。但我认为,在这个问题上,我们应该这样来提问,为什么这种绘画表面的真实存在对艺术来说就是有趣的呢?效果或方法如何可能以这种方式来替代价值呢?是什么使它变得富有活力呢?

要详尽地解答这些问题,自然会导致关于重点、证据等等的大量争论;但无疑答案大致会采取这种形式(thisform)。如果说平面性这一事实对艺术来说是有说服力、易于驾驭的——比如,它在马奈和塞尚创作中的方式——那么,这一定是因为,它被迫去代表什么东西:发生在世界图景中的某些特殊而又丰富的特征。所以,前卫艺术的丰富性,由于被人们当成是1860年至1918年之间艺术发生的背景,最好根据它那赋予平面性以如此复杂多样、包容并蓄的价值的能力来重新加以描述——这些价值必定来自艺术之外的其他领域。例如,在许多情况下,平面性被认为是某种类似于“受人欢迎的”(Popular)东西(这是一种反常的杜撰,在第四章中,我将部分地追溯它的历史)。因此,平面性如画家可以驾驭的那样,被理解成直白的、匠人式的、强调的样子;粗重的画笔、技工的刷子被认为是适合的作画工具;绘画从此以后就成了诚实的体力劳动。(马拉美的论述中甚至也隐藏着这类观念:早在1876年的那篇文章中便能找到他对印象派画家的描述,他将他们描述为“精力充沛的现代工人”,将要取代“古老的富有想象力的艺术家”,【9】并欢呼这种全面革新。)或者,平面性象征着现代性,因为,对平面的强调,意味着对海报、标签、时尚印刷品和照片的纯粹二维性的召唤。画家们接受了这种二维性,他们以一种看似更为直截了当的现代主义方式,来呈现大写的艺术(Art)这一简单事实,从中排除了平面性之外的其他含义。但是在这一时期,也往往存在着关于世界以及艺术与世界的关系的争论——这是一项相当复杂的争论,其情形大致如下。绘画因此将取代或置换大写的现实(Real),因为它与主体性的本质,与城市生活,或者与高等数学所揭示的真理有关。最终,表面的完整性被认为——通过塞尚的卓越例子——代表了观看本身的匀质的特征,是我们对事物认知的真正方式。正是这一主张,反过来却被反复地说成是对观众、对普通资产阶级的某种挑衅。平面性被理解成了隔离物,为的是拒斥观众想要走进画面并在其中做梦的正常欲望,从而使其成为一个从生活中分离出来的空间,心智在这个空间中得以自由地建立起它自已的种种联系。

我的观点是,全盛时期的平面性一度拥有这些不同的含义和评价;它们是其实质内容,是人们所看到的东西;其特殊之处正是使平面性成为可描绘的东西。因此,平面性——作为一种不可还原的、技巧的绘画事实——与所有这些总体化(totalizations)的东西,与所有这些想使它变成一个隐喻的尝试处于竞争状态。当然,在某种程度上,平面性也拒斥这些隐喻,而我们最欣赏的那些画家们也坚持平面性难驾驭的、经验性的实质;这里的“也”可是个关键词:并不存在没有隐喻的事实,也不存在无法成为某种意义载体的媒介。

换句话说,现代主义的术语——特别是那些在简单的绘画行为中所产生的术语——同样也是构造之物;本书的部分意图,就是去描述它们首先明确出现的环境状况。我最后描述的两个词语(按指“景观”和“现代主义”——译者),意在提出秩序的封闭、固化和纯粹假设的特征,因为与这些术语的出现同时到来的,还有对认识到它们是术语的那种意识的屏蔽,因而,除了一种用“现代性”来说明“现代性”的同义反复外,现代主义有其特定的历史条件的观念也被屏蔽了。遮蔽历史是很难避免的。仅仅指出现代主义的术语与巴黎的生活具有某种联系(正如大家现在一味指出的那样),是不够的。这样一种洞见很容易导致我们做出比我刚刚提到的同义反复好不了多少的主张。我将在本书中提出的论点,并非是无懈可击的,我希望我能说明,产生现代主义的环境并不现代,只有在被赋予了所谓的“景观”形式时,才成为现代。从表面上看,印象派绘画就是一种景观形式,但问题是,它在多大程度上是一种景观形式?我们是否要把印象主义的所有主题和手法,都看成景观的同谋——赋予它一致性,甚至魅力——或者一定程度上将它揭示为闹剧或悲剧?新型绘画的真理有待于从雷诺阿的《伞》,或卡耶波特的《雨天的巴黎街道》中——从那现代性的十足魅力中,或其出人意料的孤独中来发现么?这些扎着领结、蹬着黑漆皮鞋的人们,“这些百万之众……他们并不需要相互认识”,过着相应的现代生活,他们仍然是骄傲自负而富有诗意的吗?【10】究竟发生了什么,使得现代生活里中的英雄主义观念——甚至像波德莱尔那样用反讽将自己束缚起来——早已被视为古朴年代的遗风?

注:

【1】迈耶·夏皮罗:《抽象艺术的性质》,载《马克思主义季刊》(Meyer Schapiro,“The Nature of Abstract Art”,Marxist Quarterly),1937年1月—3月号,第83页;重印于迈耶·夏皮罗《现代艺术:19与20世纪》(Meyer Schapiro,Modern Art:19th and 20th Century)(无首版记录)。我引用的段落受到了来自德尔莫·施华兹的《论艺术的性质》中有趣论断的影响,此文载《马克思主义季刊》(Delmore Schwartz,“A Note on the Nature of Art,”Marxist Quarterly),1937年4月-6月号,第306—307页。此外,从本雅明对于商业拱廊的研究当中,我获取了很多零星的启发,特别是他的《波德莱尔:发达资本主义时代的抒情诗人》(Walter Benjamin,Charles Baudelaire:A Lyric Poet in the Era of High Capitalism)。

【2】在文中我有时用“神话”来代替“意识形态”,因为在某些地方,这个词正好用来指大量有关故事与图像的言说(例如第一章当中对现代性神话的讨论)。

【3】参见《国际情境主义者》(Internationale Situationniste),第1—12号,后被合订再版;居伊·德波:《景观社会》(Guy Debord,La Société du spectacle);鲁尔·瓦纳格姆:《日常生活的革命》(Raoul Vaneigem,Traité de savoir-vivreàl’usage des jeunes générations);及未署名的《真正的国际分裂》(La Véritable Scission dansl’ Internationale)。翻译版本的文献有:克里斯托弗·格雷编著:《告别20世纪:国际情境主义的未竟作品》(Christopher Gray,ed., Leavingthe 20th Century: The Incomplete Work of the Situationist International);居伊·德波:《景观社会》(Guy Debord,Society of the Spectacle);肯·柯泰博编著:《情境主义国际文集》(Ken Knabb,ed.,Situationist International Anthology);鲁尔·瓦纳格姆:《日常生活的革命》(Raoul Vaneigem,The Revolution of Everyday Life)。

【4】德波:《景观社会》,第24页。

【5】斯特凡·马拉美:《印象派画家和爱德华·马奈》,载《艺术评论月刊》(Stéphane Mallarmé,“The Impressionists and Edouard Manet,”Art Monthly Review),1876年9月30号,第222页,马拉美的文章都只是以这种翻译的形式为我们熟知。

【6】克莱门特·格林伯格:《现代主义绘画》,载《艺术与文学》(Clement Greenberg,“ModernistPainting,”Art and Literature),1965年春,第4期,第194页。

【7】马拉美:《印象派画家和爱德华·马奈》,第222页。

【8】例如参看于勒·克里斯托弗(Jules Christopher)在《马鞭》(La Cravache)1888年6月16号上的论述[转引自约翰·雷华德的《后印象派:从凡高到高更》(John Rewald,Post Impressionism: Fromvan Gogh to Gauguin),第130页,翻译有些许修改]:“出于对粗俗的、完全表面化的、已经过时了的自然主义法则的厌恶,象征主义应运而生。它对灵魂、易逝之物的微妙之处、疏离感以及那稍纵即逝、有时极其痛苦和剧烈的感觉进行挖掘;这是一种神秘的艺术,必然带有贵族气质,也许有点夸大其词。如果你愿意,你可在其中发现那种反抗愚昧无知的大众的神秘化渴望的表象。这种艺术起源于科学、梦想以及魔法师……都是以智慧而又超脱的各种形式存在的,是一种精神性的怀疑主义的艺术,也是虚无主义的、宗教的、无神论的,甚至是瓦格纳式的。”这一态度到1886年已经完全定型了,因而激起了奥克塔夫·米尔博于1886年4月26日在《艺术与自然》一文(载《高卢人》)中的回应(Octave Mirbeau,“L’Art et lanature,”Le Gaulois)[文章讨论的是奥迪隆·雷东(Edilon Redon)]。

【9】马拉美:《印象派画家和爱德华·马奈》,第221页。

【10】“这个人将会成为一个画家,一个真正的画家,他知道怎样从当下日常生活中攫取伟丽的方面,让我们通过色彩和图画看见和感受到,即使我们穿着靴子打着领带的平淡生活也是如此美好,富于诗情画意。”[夏尔·波德莱尔:《1845年的沙龙》,载《作品集》(Charles Baudelaire,“Salon de 1845,”in Oeuvres complètes),第866页]。正文引语里的话出自兰波(Rimbaud),详见第一章题记。

原文刊载于《世界美术》2012年03期

(英)T·J·克拉克

沈语冰、诸葛沂/译 徐建/校