摘要:本文接续了米歇尔关于“什么是图像”的讨论,讨论了哪些类型的图像适合于做视觉文化研究的对象,用什么方法分析它们才是恰当的。本文认为,具有不可替代的社会认知意义的图像,是适合视觉文化研究进行分析的对象。面对这类图像,如性别形象、阶级形象,源自马克思主义的意识形态理论和艺术生产理论,是最常见的两种分析工具。本文认为,在对图像做意识形态分析时,应注意避免简单的还原论和非历史化的处理方式,与此同时,还应结合社会生产视角,并兼顾常规艺术史的研究目标。

关键词:图像,视觉文化,新艺术史,艺术生产,意识形态

(一)跨媒介与图像幽灵

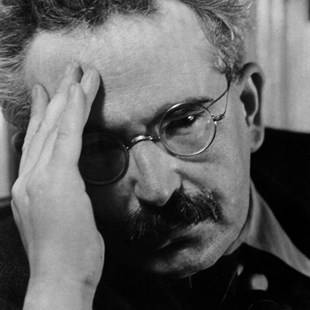

1996年初,正当视觉文化研究方兴未艾之际,《十月》杂志向艺术史家、建筑史家、电影理论家、文学批评家和艺术家发放了一份有关视觉文化的调查问卷。该问卷将人们对视觉文化研究的普遍看法归纳为四个方面,其中一个看法是,视觉文化的研究对象是与具体媒介相脱离的“图像”(image),也即“无具身图像”(disembodied image)。脱离了物质载体的图像,是否就像脱离了肉身的灵魂,成为一种幽灵般的存在?据说,资本主义全球化会加剧图像的这种幽灵化,而视觉文化研究则以一种委婉的、学院化的方式迎合了这一倾向。[1]但是,图像真的可以脱离任何物质媒介而存在吗?

Pennsylvania coal town / Edward Hopper / 1947

众所周知,凡我们所见的图像,总是产生于特定的生产活动、体现于特定的物质媒介之中,从木板上的圣像画到银幕上的明星莫不如此。即便当蒙娜丽莎印上了T恤衫、电影明星从银幕移向了商品包装,从原初媒介中剥离出来的图像,也并不独立于媒介,而是置身于新的媒介之中。严格地说,图像并不脱离媒介,而只是跨媒介。事实上,图像的这种跨媒介性自古以来便存在着,例如,工匠用新材料接续旧形制,或用本土工艺改造异域图式。只要我们坚持从物质生产的角度看问题,就不会将跨媒介的图像想象为脱离任何媒介的幽灵。

从图像跨媒介的现实可能性之中,一方面萌生了关于图像幽灵的幻想,另一方面也预示了“无具身”地看待图像的理论可能性。图像幽灵是关于图像与媒介关系的错误想象,一如脱离肉身的灵魂是关于身心关系的错误想象。在神学之外,关于身心关系历来存在一元论和二元论两种哲学假说。一元论试图将心灵活动还原为荷尔蒙或脑电波,二元论则假设心灵能够独立存在,二者均难以自圆其说。心灵当然无法脱离身体而独立存在,但也不能简单地还原为生理或机械过程。或不如说,心灵的存在,既依赖于身体中的一系列生化反应,也依赖于其他心灵的存在,依赖于心灵与心灵之间的相互理解。与此类似的,图像一方面由物质媒介承载,另一方面也侧身于精神世界,处在可理解的意义关联之中。在后一意义上,图像也即心象、意象,我们所追索的是图像的象外之意。

House by the Railroad / Edward Hopper / 1925

在视觉文化研究中,“无具身”地看待图像,并不是将图像看作是物质生产之外的幽灵,而是从精神生产的角度看待图像,在文化的上下文中看待图像。于是,图像可以被看作是“符号”,与语言、文字等其他类型的符号一起,共同构成社会的表征系统。卡西尔等人文主义者在这里看到了人类对自身的理解(也即“文化”),而罗兰·巴特等马克思主义者则在这里看到了虚假的自我意识(也即“意识形态”)。二者虽然立场不同,却都认为图像和文字一样,也具有认知意义。对于马克思主义而言,分析图像,有助于清除意识形态的迷雾,形成对社会现实更深刻的认识。而这正是视觉文化研究的着眼点所在。

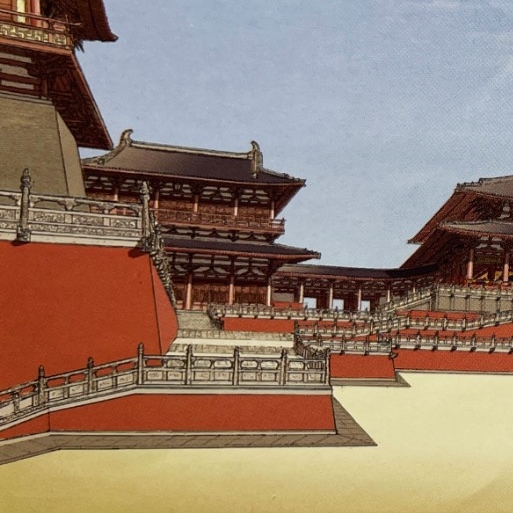

以一幅画为例,从物质生产的角度来看,它是以一定技艺制成的物质产品,满足了特定的社会需求;从意识形态分析的角度来看,它参与建构了特定时代的视觉文化,以可见的形象呈现出特定的世界观和价值观。不过,与坐而论道者不同,画工群体往往更远离意识形态领域,他们所做的工作更多是赋予现成的观念以可见的视觉样式。教堂或佛窟中的绘画,以通俗的形式向大众传播宗教教义。对于这样的作品,我们似乎用不着做意识形态分析,因为它们以明述的方式图解了教义,是那些教义而不是这些图像才是有待被分析的“意识形态”。由于“画什么”是被事先规定好的,面对这些作品,我们往往更关心“怎么画”的问题,例如,某种画法如何从印度传入中土,又如何在流传的过程中被改动?这些是一般的艺术史需要回答的问题。相对于这种常规的艺术史视角,视觉文化研究作为一种“新新艺术史”,作为一种关于图像的意识形态分析方法,是否能发挥有益的补充作用?如果能,则其限度何在,在具体运用时又需注意些什么呢?

Nighthawks / Edward Hopper / 1942

Nighthawks / Edward Hopper / 1942

将一件艺术作品视为经过编码的意识形态,通过解码的过程将它还原为意识形态,这种解读方式是放之四海而皆准的吗?如果它的作用是有限的,那么,其限度又在哪里呢?在此限度之内,我们又该以何种方式去解读一幅画中的“图像”呢?例如,我们可以像解读毛泽东形象那样去解读画面背景中的一张普普通通的桌子吗?假如这张桌子明显是西式的或中式的,那么我们倒可以揣摩一下画家的深意,但它若只是一件普通的道具,便有可能存在过度阐释的危险。此外,即便是被慎而重之地塑造出来的领袖像,假如它的含义是一望而知的,还有分析它的必要吗?

(二)图像与社会认知

传统艺术史也要研究图像,视觉文化研究对图像的研究与之有何不同呢?什么是视觉文化研究所要研究的图像?或者说,什么样的图像适合视觉文化研究来分析?米歇尔(W. J. T. Mitchell)的《什么是一个图像?》一文对回答这类问题极具启发意义。这篇论文发表于1984年,这时他是在“图像学”(iconology)的框架内来讨论图像问题。1992年,米歇尔提出“图像转向”(pictorial turn),主张用“视觉文化”(visual culture)取代“图像”(image),用“视觉文化研究”取代“图像学”。不过,据他自己说,这二者并无实质的不同:图像学是对不同媒介中的图像进行跨学科研究,视觉文化研究是对视觉经验的社会建构过程进行研究。[2]实际上,“视觉文化”这个概念早在1983年就由阿尔帕斯(Svetlana Alpers)提出来了。[3]阿尔帕斯在艺术史框架中研究17世纪荷兰视觉文化,[4]而米歇尔则在跨学科的语境中、在艺术史的边缘处研究图像或视觉文化。

在《什么是一个图像?》一文开头,有一段意味深长的话:

HERE HAVE BEEN times when the question "What is an image?" was a matter of some urgency. In eighth- and ninth-century Byzantium, for instance, your answer would have immediately identified you as a partisan in the struggle between emperor and patriarch, as a radical iconoclast seeking to purify the Church of idolatry, or a conservative iconophile seeking to preserve traditional liturgical practices。[5]

曾经有一个时候,“什么是一个图像”是一个现实生活中需要迫切回答的问题。在西方有神像制作和圣像破坏运动,在中国有帝王像、领袖像的制作,图像制作不是一件无所谓的事情。不过米歇尔没有展开这一富含深意的开场白,而是很快转入了对图像在哲学、神学、文学、艺术史中的意义和用法的讨论。把他没有展开的话展开来看,也即:唯图像涉及到观念斗争,在真实世界中起到重要作用,它才值得视觉文化研究来分析。一个时代的观念体系既凝结在语言文字中,也凝结在视觉和物质文化中。与文献一样,图像也是解读历史、解读时代之自我理解的一个重要证据。所谓图像证史就是这个意思。简言之,具有不可替代的社会认知意义的图像才是视觉文化研究所要分析的对象。

Night Windows / Edward Hopper / 1928

视觉文化研究试图剖析图像的社会意义和时代意义。然而,并非所有图像都具有时代性或社会性,适合于视觉文化研究的图像仅仅是其中一类,也即图像(image)本身就是一种观念(idea),具有不可替代的社会认知意义。例如忒修斯之船只在古希腊传说中存在,但它的“肉身”却在现实中存在,并对人们的观念意识产生影响。体现在物质材料中的、可触可见的“忒修斯之船”,与其说是对子虚乌有的忒修斯之船的仿制,不如说体现了希腊人对英雄时代、对航海和船舶的认识。在此意义上,忒修斯之船作为一个视觉形象值得被分析。这一视觉形象与关于忒修斯之船的传说交织在一起,成为希腊文化史的见证。

类似的例子在中国有更多。中国人好古,但传世真品却少,多数唐宋元画作其实是通过摹品、赝品和刻本建构起来的想象,反映了后人的艺术理想和艺术标准。高居翰的《画家生涯》和柯律格的《明代的图像与视觉性》都涉及在中国古代画史、画论中发现与西方类似的美学假定,并承认它的产生远早于西方。无关利害的审美原则导致了对艺术史“真相”的遮蔽,指出这种遮蔽并不难,难就难在藉此对古代图画做出新的、更为可信的解释,而这正是受新艺术史影响的海外汉学研究的贡献所在。与阿尔佩斯类似,高居翰、柯律格等人都摆脱了审美假定,从而还原了作品的生产与使用情境,更有意思的是,他们还发现,今天我们所见的不少“原作”,其实是按文人审美原则重新裁剪、装裱过的;而类似《顾氏画谱》这样的藏家入门读物,则在“摹写”中去除了题款等标识原作历史承传的印记,甚至仅仅根据未必可靠的画家传记杜撰出具有某种风格的作品,由此将不可见的观念视觉化。《顾氏画谱》中的插图,是一种典型的被文人美学所建构的图像。这种被建构起来的图像本身,即代表了文人特有的观念和态度,或者说,是考察文人艺术观念必不可少的证据,这就是图像即观念、具有不可替代的社会认知意义的含义。

Hotel room / Edward Hopper / 1931

如前所述,图像并不仅仅存在于物质媒介中,也同时存在于心灵中。图像类似中国美学中所说的“意象”,是意与象的结合;图像的意义类似于心意或象外之意。米歇尔的《什么是一个图像?》给我们的第二个启发,是图像并非都是现场可见的,那些不可见的也是图像的一部分。图像作为话语、意识形态的一部分,它选择不呈现的东西与呈现的东西同等重要。例如,组成新富阶层的社会个体是千差万别的,但“新富”作为一种视觉形象却是有所取舍的,例如,在上世纪90年代初的架上绘画中,“新富”多被塑造为农民形象,但实际上那时的新富群体未见得全都出身于农村,而富起来的农民也未见得都是粗鄙的,但人们一想到新富阶层,就会想到带有农民趣味的暴发户。再如,民国月份牌中的女性尽是婀娜风流的时髦女郎,文革宣传画中的女性都是浓眉大眼、膀大腰圆的巾帼英雄,如此这般的女性形象,与其说是时代女性的写照,不如说是经过了取舍后建构起来的“人样子”。至于真实生活中的女性是什么样子,恐怕不能凭这些视觉形象来认知。当然,既然视觉形象也作为现实的一部分起作用,因此也不排除现实生活中的女性偶尔也会装扮成这样的形象,例如,在舞台上或在照相馆里。

在这里就存在着意识形态分析的可能性,通过分析,我们可以知道哪些东西遮蔽了社会现实或建构着、误导着人们的社会认知。在这个意义上,图像是具有认知意义的,或不如说,它体现了一种虚假的自我意识或社会意识。常人对自我、对社会的认识多半是虚幻的,然而这些虚幻的认识,却可以在现实生活中起到真实的作用。其道理在于,社会实践是带有自我理解的实践,纠缠在一系列大道理、大观念中;有意思的是,这些大道理、大观念虽然多数是虚假的,但也作为实践的一部分起到现实作用。在此意义上,批判性地解读图像,不仅是一个去蔽的过程,也是一个认知社会实践动机的过程。在这里,作为主观意识而存在的图像,本身就是一种客观的社会现实。它凝聚着左右人们行动和选择的视觉想象,并借助特定的物质媒介得以传播,殊不亚于语言文字所起的作用。作为社会实践、社会意识有机组成部分的图像,形成了一个时代特有的视觉文化。

(三)图像与时代精神

“时代精神”作为一种艺术史解释模式常遭人诟病。时代精神与艺术风格的关系,无论解释为因果论、反映论或平行论都会成问题。然而,正如埃尔金斯(James Elkins)在《艺术的诸种故事》一书中所说,虽然很多人都批评黑格尔,并试图寻找与之不同的艺术史写法,但只要是将艺术史当作历史来讲述,就免不了有与黑格尔类似的写法。[6]事实上,黑格尔自己便有一部艺术史,他在《美学讲演录》(1835)中,将艺术的风格演变视为一个有内在目的的发展过程,也即艺术在创制过程中逐渐达到精神自觉的过程。贡布里希不满意这种目的论,但在他的《艺术的故事》中依然讲述了一个艺术朝向写实的演化过程,只不过,在贡布里希看来,他对于这一演化的解释是依赖于情境逻辑的,是具体的、历史的。贡布里希不相信在历史之上存在一个精神性的主体,而只相信个人的选择,在这点上,他更接近于常识。黑格尔式的“目的论”潜伏在马克思主义史学传统中,卢卡奇写《历史与阶级意识》时便以为历史的演进是受阶级意识影响的,无产阶级只有具有了自我意识,才能成为历史的主体,从而实现历史内在的目的。与卢卡奇不同,马克思本人并不认为历史的演进可以脱离个人的选择,只不过每个人的选择都处在特定的经济、政治环境中,从而仿佛受到“看不见的手”的左右。

就笔者所见,时代精神这类解释模式,本质上是一种长时段的解释模式,是史学研究中不可缺少的层面,但是其中包含的目的论和虚拟主体,却是需要用奥卡姆剃刀去除的冗余假定。事实上,不从这些假定出发,马克思仍然将历史分为了五个阶段,而贡布里希则讲述了一个艺术朝向写实发展的故事。这些历史的大阶段和大势,虽然需要得到实证材料的验证和修正,但它们却是我们理解和解释“历史”不可缺少的预设。只不过我们不可以将它们坐实,想象为某种精灵式的存在,以为在个体选择之上,还有另一个行动主体在替我们做决定。庸俗马克思主义的经济决定论,也犯有类似的错误。所谓经济基础决定上层建筑,如果对之做教条主义的解释并应用于艺术史写作,那么就会得出地主阶级的绘画注定是腐朽没落的之类的结论。

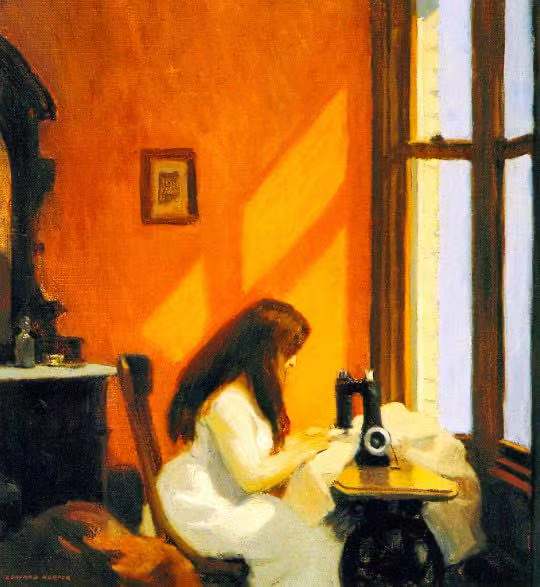

Girl at a Sewing Machine / Edward Hopper / 1921

T.J.克拉克(Timothy J. Clark)在《现代生活的画像》中同样使用了阶级、意识形态这类术语,却对印象派笔下的城市形象进行了更为精微的分析。克拉克的分析建立在这个朴素的常识上:面对同样的社会现实,即便是出身于同一个阶级的人,也可能做出不同的反应。例如,面对巴黎改造,在同一时期的文化领域中,出现了相互竞争的文字和视觉表征。克拉克以巴黎画家诺伯特·吉欧尼特(Norbert Goeneutte,1854-1894)作于1880年的《布勒班餐厅前向穷人舍粥》为例,对此做了精彩的阐释。与莫奈的《卡普辛大道》(1873)和雷诺阿的《林荫大道》(1875)相比,该画虽然创作时间更晚,却显得面目陈旧。之所以给人落伍于时代的印象,是因为它所描绘的街景更像是1848年之前文学家笔下的巴黎,也即作为阶级斗争大舞台的巴黎,而在莫奈和雷诺阿的笔下,街头行人别说标识阶级出身的服饰,甚至连面目和轮廓也是模糊不清的——这种人与人、人与城市的疏远关系,明显属于1870年巴黎改造完成之后的。也就是说,虽然诺伯特·吉欧尼特所面对的是一个新巴黎,他画出来的却是依然是那个老巴黎。在这里,分析的要点不是说明社会现实如何决定了某一种特定的视觉表征,而在于说明,那些相反的视觉表征是如何围绕某一特定的社会现实而展开的。

上 La soupe du matin | Goeneutte Norbert | 1880

中 Boulevard of Capucines | Claude Monet | 1873 - 1874

下 The Great Boulevards | Pierre-Auguste Renoir | 1875

不独如此,克拉克还进一步表明,这些视觉表征都不是凭空而来的。在画家以不同的方式描绘巴黎风光之前,关于巴黎究竟应该是座什么样的城市的争论,早就在语言文字中展开了。这就是为什么克拉克在《现代生活的画像》一书中要花大篇幅来分析雨果、左拉、福楼拜等人的小说以及如今已湮没在故纸堆中的时文杂剧的原因。我们由此想到,画家在画布上塑造某个视觉形象时,一方面会受到绘画史惯例的影响,另一方面却也受到同时代思想文化(包括闾坊俚语)和视觉文化(包括漫画海报)的影响,而后一方面正是视觉文化研究擅长研究的领域。此外,在克拉克看来,所谓经济基础决定上层建筑,并不是先有一个赤裸的经济基础,然后有一个观念和意识的领域,而是在人类最基本的经济活动中,便已包含着语言的、视觉的表征。人们在言谈举止、穿衣戴帽之间即已体现出阶级意识,而不必非要入小说、入画后才有。

真正现实主义的小说,均包含经济和经济意识这一部分。例如《红楼梦》就比《水浒传》更“现实”,因为其中每一笔花销的来龙去脉都写得清清楚楚。再如张爱玲被左派归入鸳鸯蝴蝶派,但其实她的小说是最现实不过的。在《银宫就学记》(1944年)中,她讥讽《新生》和《渔家女》这类带有左翼倾向的电影缺乏最基本的生活和经济常识,实在是入骨三分,切中时弊。张爱玲说,“《新生》没有做得到有声有色这一点。它缺乏真实性,一部分是经济方面的原因。并非电影公司不肯花钱,而是戏里把货币价值计算得不大准确的缘故”,又说,“《新生》描写农村的纯净怎样为都市的罪恶所玷污——一个没有时间性的现象。七八年前的《三个摩登女性》与《人道》也采取了同样的题材,也像《新生》一般地用了上城读书的农家子为代表。中国电影最近的趋势似乎是重新发掘一九三几年间流行的故事”。[7]这种老故事的重新搬演,正和《布勒班餐厅前向穷人舍粥》一样,是一种缺乏现实精神的老调重弹。

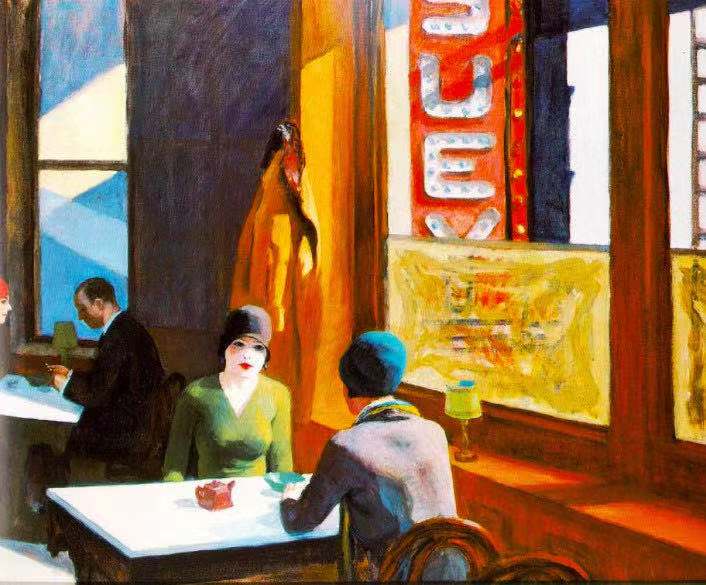

Chop Suey / Edward Hopper / 1929

张爱玲用“没有时间性”抓住了这类陈词滥调的要害之处。精微的和庸俗的意识形态分析之间的区别就在这里,前者将研究对象历史化,而后者则陷入远离历史情境的泛泛之谈。艺术史学科在德语世界初建时,以时代精神、民族意志来解释艺术的风格,也犯了类似的错误。里格尔和沃林格将艺术意志或艺术风格列为两种,沃尔夫林将它分成五组,无论数量有多少,都是“没有时间性”、非历史的。里格尔用视觉感知模式和触觉感知模式的交替来解释艺术风格的演变,而本雅明却在《机械复制时代的艺术作品》一文中指出,在视觉向触觉感知模式转变的背后有人口迁徙的因素,这样一来,便使基于“艺术意志”的解释变得历史化了。另一方面,本雅明重新调整了居于中层的哲学范畴,将触觉、视觉感知模式转化为一对更贴切的范畴,也即艺术品的膜拜功能与展示功能。在文中,本雅明令人信服地说明了,随着图像技术的进步和大众文化的发展,艺术的膜拜功能是如何逐渐让位于展示功能的,而基于膜拜的神秘意识,如审美意识和唯美主义情调,又是如何徘徊着不愿离去的。

(四)图像与艺术生产

新艺术史或视觉文化研究的方法,来自形形色色的左翼批判理论,归根结底都源自马克思。马克思有两大理论贡献,一个是历史唯物主义,一个是意识形态理论。视觉文化研究或新艺术史对图像的批判性分析,实际上是马克思意识形态理论在艺术领域的一个应用。但是,仅仅将艺术作品解读为视觉表征或图像是不够的。艺术首先是一种生产活动,是物质生活的一部分。过度强调图像和表征,将使艺术作品非物质化、幽灵化、非历史化,变成某种批判理论任意施暴的对象。简言之,我们不能在任何时候都将作品当作图像来解读。很明显,悬挂在美术馆中的不是幻灯片上的image,而是真实的作品,只有暴发户才会把作品当作图像和标签来收集。当我们把作品看作一个图像或几个图像时,如前所述,是因为作品本身恰好包含着具有社会认知意义的图像。

历史唯物主义的精髓,是将艺术活动本身看作是现实的社会活动,从社会生产角度来看待艺术的创作与接受。在马克思主义艺术史研究中,本雅明是一个重要的先驱。他不仅是文艺理论家,也是一位艺术史家。在《机械复制时代的艺术作品》、《摄影小史》、《摄影与绘画》等文章中,实际上隐含着一条艺术史线索。在这里,本雅明成功地运用了马克思的历史唯物主义,对19世纪的欧洲艺术在生产力、生产方式上发生的变化进行了富于启发性的分析。其中尤为精彩的,是对过时的艺术上层建筑的批判。所谓“基础”是指艺术生产方式;所谓“上层建筑”是指有关艺术的观念和主张。在这里,“基础”和“上层建筑”之间的关系,并不是庸俗马克思主义者所理解的那种单线条决定关系,而是经过中介的复杂关系。

The Circle Theatre / Edward Hopper / 1936

本雅明在基础和上层建筑之间设置了一个中介概念,也即“灵韵”(aura)。随着图像技术的发展和大众社会的形成,摄影和电影成为架上绘画的后继者,在这里,艺术从手工制作变为机械化生产,艺术的功能从膜拜转为展示,其接受方式从远观转向近距离占有、从个体赏玩转向集体分享,由此导致艺术感知方式从视觉中心转向触觉中心,使得“灵韵”被“震惊效果”取代。在这里,本雅明有意识加以强调的,是里格尔在分析感知模式的变迁时所缺乏的那种历史因果分析,不如此则不足以纠正“艺术意志论”的“非历史化”倾向。另一方面,本雅明也拒绝了庸俗马克思主义的经济决定论,在他看来,同样都是面对灵韵消逝这一客观后果,却可以产生不同的主观反应,如唯美主义、法西斯主义、达达主义、电影眼睛派等,由此形成艺术上层建筑的不同侧面。这些艺术倾向有的进步,有的落后,彼此之间相互竞争,也正因为如此,针对它们的文化批判才是有意义的。

在这里,一个关键的步骤是区分事实和面对事实的态度。如果不能明白这一区分,就会误以为本雅明是自相矛盾的,如他一方面在《讲故事的人》中讴歌手工艺时代的艺术,另一方面又为机械复制时代的艺术(如摄影、电影)大唱赞歌。事实上,即便是在《机械复制时代的艺术作品》中,本雅明对于“灵韵”的消逝也同样持一种哀惋的态度,但这和他赞美苏联电影并不矛盾。达达主义有意用“震惊效果”来破除人和作品的“灵韵”,本雅明对待“灵韵”的态度却要复杂得多。他欣赏传统的艺术,也为“灵韵”的消逝感到无限惋惜,但他却不赞同在摄影、电影中复兴“灵韵”,因为这意味着一种错配,是用旧的观念来对待新的东西,是一种注定不会产生意义的陈词滥调。

Cape Cod Evening / Edward Hopper / 1939

本雅明在此进行的意识形态分析是具体而微的。他成功地将马克思的历史唯物主义和意识形态理论结合在一起,从艺术生产的视角出发,对处在历史转折点上的、犹如一团迷雾的艺术上层建筑进行了一番历史性的考察,使我们对电影时代的艺术处境和未来趋向产生更清醒的认识。阿尔帕斯在类似的意义上,通过提出作品放在哪里、为谁制作、具有什么功能这样的问题,破除了弥漫在艺术史研究中的美学神话。高居翰和柯律格在类似的意义上,通过对艺术生产的研究,破除了文人美学的神话,从而对经典作品进行了重新阐释,使我们产生了更为贴切的认识。

用生产视角研究艺术史,有助于破除关于艺术的神话和迷信。但需注意两点:第一,并非对一切艺术生产都有必要进行事无巨细的研究,那是艺术经济学或管理学要做的工作,在新艺术史中,研究艺术生产主要是为了从一个新角度重新阐释那些被过度阐释的经典作品。第二,无论是生产研究还是图像分析,无论是社会学还是经济学研究,艺术史研究终究要回到艺术、回到作品本身。新艺术史或视觉文化研究作为一种新的视角和方法,并不取代传统的研究视角,而是形成了自己独特的贡献:让人们看到过去看不到的方面,从而对经典作品产生不同以往的认识。在这个意义上,当克拉克对“巴黎形象”、“现代都市形象”这类图像进行意识形态分析时,其最终目标不是揭穿资本主义的谎言,而是为了帮助我们更好地理解印象派的经典作品。说到底,我们不是为了分析图像而分析图像,也不仅仅是为了揭穿意识形态的谎言而分析图像,而是为了更好地理解和继承人类的艺术或视觉文化遗产。

(五)结语

以视觉方式呈现的图像,如绘画中的女性形象或城市形象,是视觉文化的研究对象。本文认为,并非一切这类图像都值得做这番研究。视觉文化研究的合适对象,是具有社会认知意义、关系到意识形态论争的图像。这类图像,可以说是观念的视觉化呈现。观念可以通过语言文字呈现,也可以通过图像呈现,例如月份牌上的时髦女郎,其象外之意在于直观的图像自身,而不必还原为语言文字后才为人所知晓。民国月份牌或文革宣传画上塑造的女性形象,实际上是有所取舍的,在取舍之间体现了特定时代的人对女性的看法。人类的实践包含着自我理解,图像与语言文字一样,都源于这些自我理解,并进而影响这些自我理解。图像作为意识形态的一部分,既“遮蔽”了社会现实,同时又作为社会现实的一部分发挥作用。在此意义上,图像本身也即观念,也即社会现实。

视觉文化研究对图像的分析,源于马克思的意识形态分析方法。这一方法如运用不当,会出现两种误区:1、将图像视为观念的图解,将图像简单地还原为意识形态;2、在时代背景(“基础”)和图像(“上层建筑”)之间建立过于简单的、缺乏历史性的关联。要避免第一个误区,需要区分作为观念图解的图像和作为视觉化的观念的图像,如前所述,适合视觉文化研究分析的图像,是带有不可替代的社会认知意义的图像,这类图像的意义,无法充分还原为以语言形式表述的观念。要避免第二个误区,需要区分社会事实和人们对这一事实的态度。本文指出,面对同一种社会事实,即便是同一个阶层的人也可能做出完全不同的反应。正如T.J.克拉克所见,如何呈现巴黎的城市形象,是一个充满争议的事件,即便在同一时期的城市风光画中,也存在着迥然相异的呈现方式。比较这些彼此之间形成竞争关系的视觉表征形式,正是视觉文化研究作为一种意识形态分析的着力点所在。此外,T.J.克拉克还指出,巴黎城市形象不仅呈现在架上绘画中,也呈现在小说、报刊和漫画中。也就是说,当我们考察架上绘画中的巴黎城市形象时,不仅要追溯绘画史(风格和惯例),还要重点考察同时代的日常生活、文化和视觉文化。这种横向的扩展,使得我们对印象派城市风光画的研究更为细致入微,从而避免了庸俗马克思主义所做的那种简单的还原。

Room in New York / Edward Hopper / 1940

图像可以跨媒介,但并不是脱离于任何媒介的幽灵。只有坚持从物质生产的视角来看待图像,才能避免图像的幽灵化与非历史化。图像一方面是意识形态的一部分,属于精神层面;另一方面也是社会生产的一部分,属于物质层面。本文认为,对图像的意识形态分析,要与艺术生产视角结合起来。在这方面,本雅明以及后来的一批新艺术史家,为我们做出了榜样。需要注意的是,无论是新艺术史还是视觉文化研究,其最终目标并不是事无巨细地考察艺术生产状况或一遍又一遍地揭穿意识形态的谎言,而是要在进行了上述那些分析后,回归到常规的艺术史语境,致力于对经典作品或具有时代特征的视觉文化形成新的认识。惟其如此,视觉文化研究或艺术史中的左翼的、激进的研究方法,才能发挥其应有的、独特的作用,对常规艺术史、文化史研究形成有益的补充。

注释

[1] Visual Culture Questionnaire, October, Vol. 77. (Summer, 1996), p. 25.

[2] W. J. T. Mitchell, Interdisciplinarity and Visual Culture, Art Bulletin 77 (December 1995), p.540.

[3] Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago: University of Chicago Press, 1983.

[4] Martin Jay, Scopic Regimes of Modernity, Vision and Visuality, Washington: Bay Press, 1988, p.12.

[5] W. J. T. Mitchell, What Is an Image?, New Literary History, Vol. 15, No. 3, Image/Imago/Imagination (Spring, 1984), p. 503.

[6] James Elkins, Stories of Art, London and New York: Routledge, 2002, P.54.

[7] 张爱玲:《张爱玲散文全编》,来凤仪编,杭州:浙江文艺出版社,1992年,第91-92页。

本文原刊载于《艺术设计研究》2015年第4期