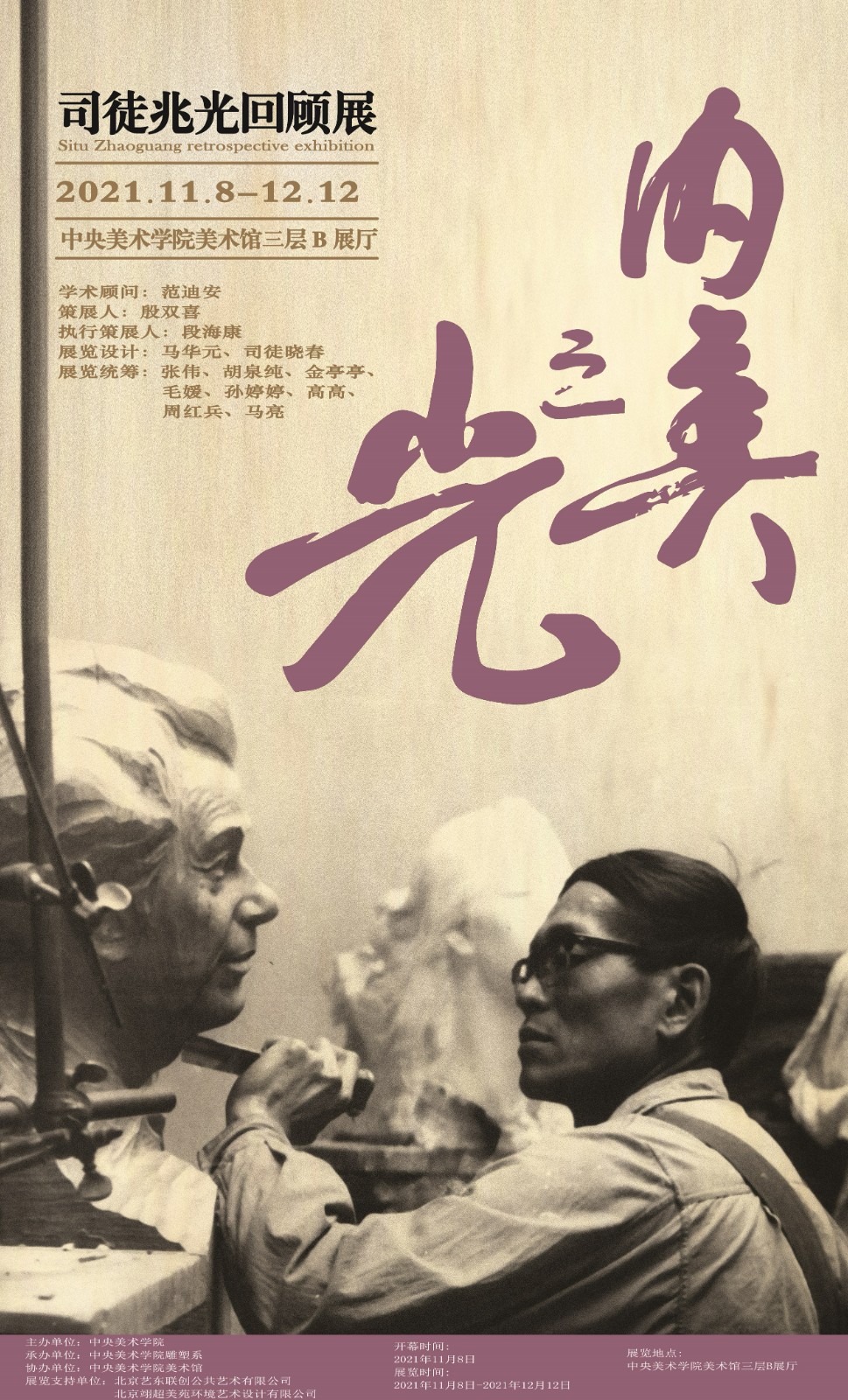

11月8日,“内美之光——司徒兆光回顾展”在中央美术学院美术馆开幕,回顾、纪念中央美术学院教授、著名雕塑家司徒兆光先生。本次展览以“学为人师”“生命之塑”“燃情岁月”三个单元梳理了司徒兆光先生的人生历程和艺术历程;展览共选取近200件作品,从艺术创作、求师教学、美育文献等角度全面地呈现了其艺术面貌与教学实践。

11月9日下午,展览策展人殷双喜主持进行了线上直播导览,介绍了老教授在美院教学的课堂细节,为观众复原了美院雕塑的课堂面貌(展厅中同样有一处再现早期雕塑系工作室的场景),深入讲解了各个作品的时代背景和艺术特色,带领观众走进一段艺术家与中央美术学院,以及新中国雕塑发展的历史。他表示,“内美之光”表现了作为经受一个经受西方写实技法训练的艺术家,司徒兆光先生在一生的作品中所回溯、发展的中华民族传统美学精神,同时反映出他在雕塑创作、教育事业中的领路人位置。

司徒兆光先生1940年6月出生于香港,祖籍广东开平。1959年司徒兆光毕业于中央美术学院附中,后考入中央美术学院雕塑系。在新中国成立后,雕塑被作为象征表现国家历史、英雄人物的关键媒介,具有重要的政治意义。时值新中国积极向苏联学习的时期,为了给新中国提供优秀的人才,尤其是充实高等院校的师资力量,国家积极选拔青年赴苏留学。当时,以钱绍武为代表的几位青年雕塑家获选在列宾美术学院留学,之后成为了中央美术学院雕塑系的重要力量,而司徒兆光正是其中最年轻的一位。

展览现场

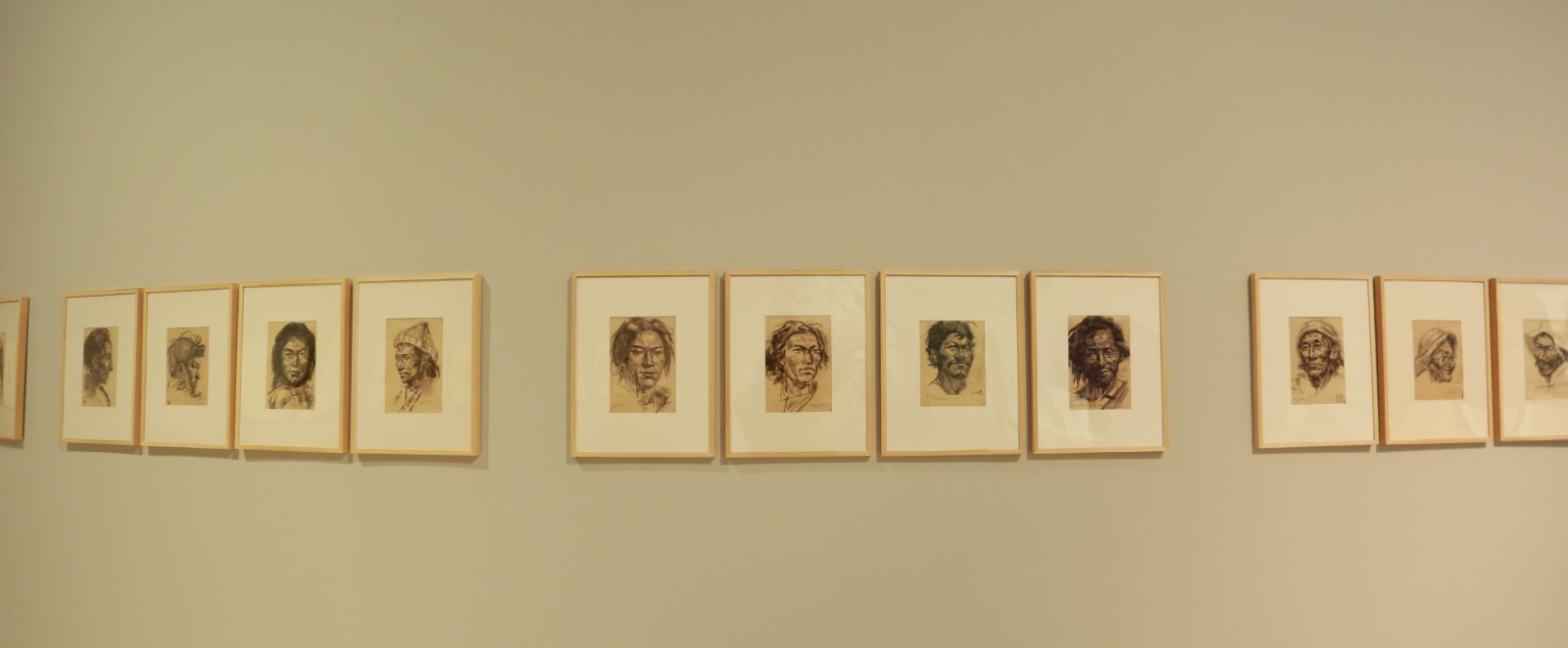

1960年由吴作人、刘开渠、艾中信教授主考,选拔司徒兆光前往苏联列宾美术学院留学。刘开渠嘱咐他说:“新中国的雕塑现在还没有发展起来,你要努力学习,回国后大有用武之地”。在苏联时,司徒兆光师从著名雕塑家米·康·阿尼库申,他刻苦学习,努力掌握苏联雕塑的艺术特色,取得了优异成绩,曾获雕塑系素描作业满分。他留学期间的一批“雕塑体”的素描整体大气,造型结实,笔调有力,在当年曾引起广泛影响。

《戴米拉的藏族妇女》木 高60 cm 1979年

《马》 木 高23 cm 1980年

1966年回国后,司徒兆光回到中央美术学院任教,历任讲师、副教授、雕塑系第四工作室主任、教授。司徒兆光继承了在苏联接受的严格写实造型训练,在教学创作中,他尤其重视肌理的变化,并强调泥塑(在物质条件有限的年代,泥是雕塑训练最主要的材料)的“泥性”与“泥味”等材料特性,在材料的物质性同艺术家个人精神间构成具体的语言关系,从而实现更充分的表达。

司徒兆光为学生示范

展览现场

在长达几十年的教学生涯中,司徒兆光始终怀以大爱之心培育青年学子,为培养新一代青年雕塑人才奉献心力;他在教学上一丝不苟、精益求精,积极推动教学改革和师生创作,以宽厚的胸怀和宽容的态度营造良好学术氛围,深受同事们和青年学生的敬重,并指引和鼓舞着新一代艺术家的成长。

《郭沫若像》 青铜 高200 cm 1987年

除了学院教学,司徒兆光还担任过全国城市雕塑建设指导委员会委员、全国城雕艺术委员会委员、首都城雕艺术委员会委员,在中国城市公共雕塑的发展中扮演了重要角色。他曾为毛主席纪念堂、郭沫若故居、宋庆龄故居、国家体委、奥林匹克体育中心、西昌卫星发射中心、匈牙利著名诗人裴多菲故居博物馆等地创作铜像,为中国人民银行第四套百元钞四大领袖像浮雕进行创作。在北京、巴黎举办个展,被俄罗斯列宾美术学院授予荣誉教授称号。

《伊文思》 木 高58 cm 1982年

《非洲青年》 青铜 高58 cm 1988年

展览现场

在谈到司徒兆光的雕塑时,中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安表示,在创作上,他吸收融汇欧洲古典雕塑的优长和俄罗斯现实主义艺术传统,作品富有刚强雄健的艺术语言,更有深沉含蓄的内在意蕴。他平生最为用力的是肖像雕塑创作,长期把肖像雕塑作为学术专攻的课题,在大量的作品中以“写实”为基,以“传神”为本,尤其注重塑造刻划人物的性格、气质与精神。殷双喜介绍,“光”不仅仅是策展对司徒兆光艺术的象征归纳,也是其中的一个关键的具体元素,通过整体结构的考察,以及眼睛刻画等细节,在雕塑中运用光影构造出形象。

《雏鹰》 青铜 高17 cm 1981年

《扬青稞》 木 高94 cm 1981年

1974年春天,司徒兆光接受文化部下达的任务,与美院雕塑系王克庆、曹春生、赵瑞英、张德蒂、张德华、时宜、关竞、郝京平、李德利等10位雕塑家深入藏区,创作大型泥塑《农奴愤》。1978年应国家民族委员会派遣,司徒兆光第三次赴西藏深入生活,收集资料,为在北京民族文化宫复制《农奴愤》做准备。半年时间里,他画了大量的藏民肖像和生活速写,积累了丰富的创作素材。司徒兆光的雕塑观念同时也体现在这些写生作品中,他的人物速写将素描的严谨结构与现场的生动变化结合起来,将写生对象的丰富表情融入作品。他的西藏主题作品,突出了藏族人民浑厚、健康、粗犷的气质,尤其创作了大量以母子为题材的作品。殷双喜指出,司徒兆光在这批作品中表现出的抽象元素,表现了一种向原始性和古老民族传统(例如西汉石雕)的回归,反映出了老一代现实主义艺术家不断变化发展个人风格的一个案例。

展览现场

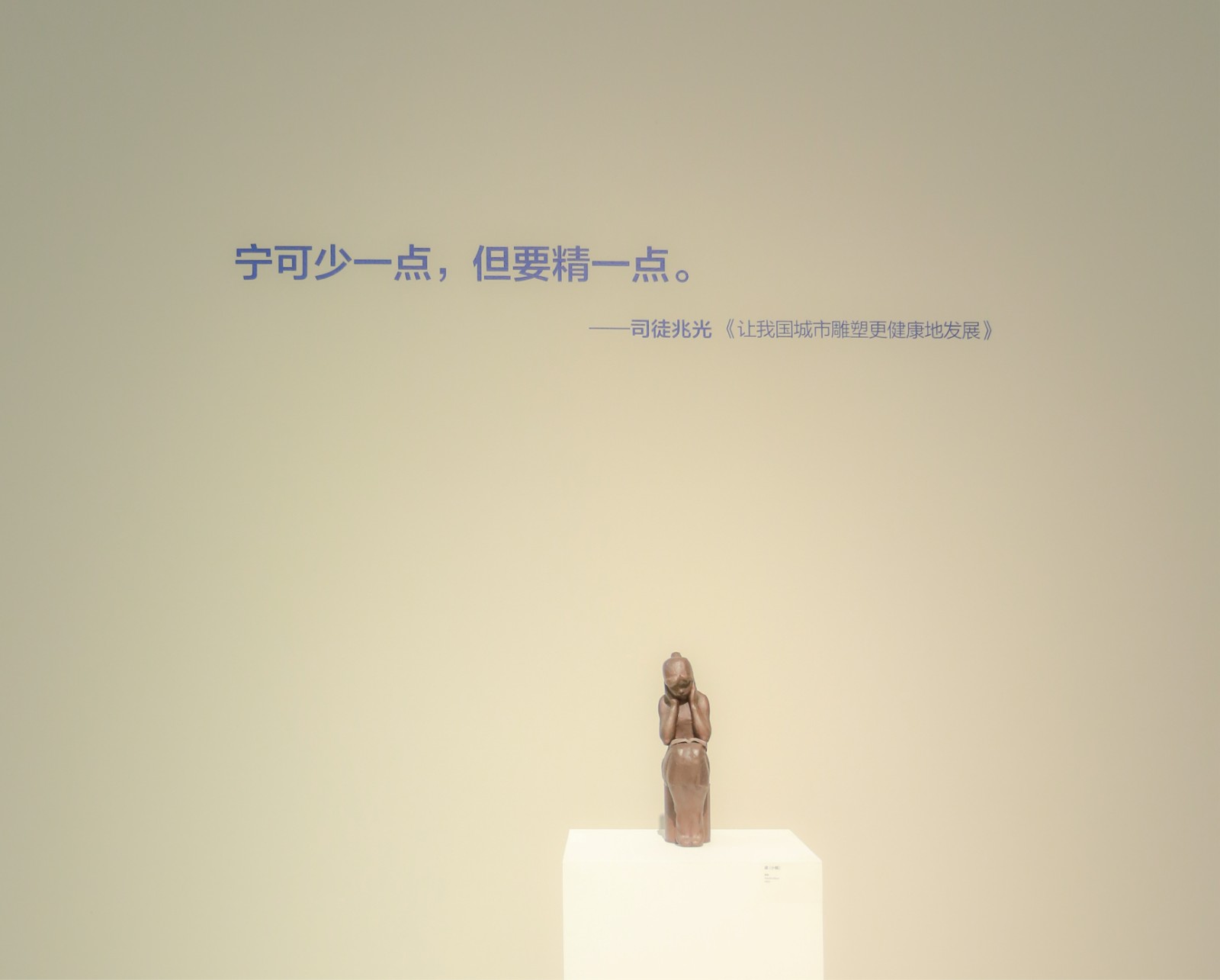

作为我国新时期城市雕塑艺术的先行者,司徒兆光曾专程赴苏联莫斯科、列宁格勒等地考察城市雕塑,为我国城雕建设提供参考和借鉴;归国后创作了《读》《遐思》《劲射》等兼具美感和力度的巨作,堪称我国城市雕塑中的精品。司徒兆光还针对城市雕塑创作中一度出现的乱象进行批判,他所提出的“宁可少点,但要好点,也要精点”的主张不仅是其一贯的艺术态度的反映,至今仍具有突出的借鉴意义。

《读》 大理石 高200 cm 1984年

以《读》为例,他以追求知识的女青年恬静学习的造型展现了一代青年的风华,作品安放在绿荫丛中,给人以清新的美感。《读》创作于改革开放后知识普及的一个新高峰。在恢复高考后,越来越多的人开始读书,阅读成为新的社会风尚。雕塑女性形象双手托腮,低头专心阅读;雕塑的细节被尽可能简化,这种处理使得雕塑与其公园环境的空间实现有机地配合,营造出宁静的氛围。脚上的露趾凉鞋是一个独具匠心的设计,新时代经济发展、个性追求的新面貌,都凝聚在这一形象中。

司徒兆光为吴作人先生塑像。图为司徒兆光与吴作人、萧淑芳夫妇合影 摄影:翁乃强

1997年,确诊帕金森综合症的司徒兆光开始了与病魔抗争的生活,但他仍没有放下手中的刻刀。在病中,他以高昂的创作热情为何香凝、孙中山、吴作人、梁思成等名人塑像,其顽强的毅力、敬业的精神令人动容。这些晚期创作也同样在展览中得到呈现。

2020年3月4日司徒兆光先生在北京逝世,享年80岁。司他对中国雕塑的贡献已经成为新中国雕塑史的一部分,也成为中央美术学院永久的艺术财富。本次展览以丰富的作品和文献展现了司徒兆光的艺术人生,也是中央美院雕塑系对一位老学生、老教授的一次深切缅怀。在疫情下封闭的展厅中,他的作品和故事仍然激励着美院青年学子们走向未来。

文、编 / 罗逸飞

图 / 李迪

部分图文资料致谢主办方

展览信息

“内美之光——司徒兆光回顾展”

展览时间:

2021年11月8日 - 12月12日

展览地点:

中央美术学院美术馆三层B展厅

(因防疫原因,美术馆目前仅对校内开放)