英国国家美术馆近日举办了德国文艺复兴最重要的艺术家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)本世纪以来在英国的第一次大展“丢勒的旅程:一个文艺复兴艺术家的旅行”,展出包括油画、素描、版画等作品,以及各种书信文献。展览以丢勒一生中四次欧洲之旅为线索,呈现这位大师的艺术、生活与时代。

在丢勒1520-21年的日记中,艺术家事无巨细地记录下了他离开瘟疫肆虐的家乡纽伦堡,前往北方低地国家一年间的日常开销:支付了多少哨卡关税、买了哪些纪念品、以及花了多少钱买袜子……当罗杰·弗莱 (Roger Fry) 编辑 1913 年版的文艺复兴时期艺术家日记时,这名以理性和批判资产阶级趣味著称的布卢姆斯伯里(Bloomsbury)知识分子无法相信这是多么无聊。弗莱没有发现深入了解文艺复兴大师作品的内容,而是一个痴迷于记录自己的游客:对弗莱来说,日记里的丢勒和他抨击的盲目追赶时髦的英国中产阶级没有多少差别。

《四个裸体女子》 雕版 1497 © Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen

然而,这个独特的记录为国家美术馆的展览提供了叙事线索,正是它账表般的朴实细致展示了艺术家的真实一面。日记中,丢勒用了相当的篇幅描述自己赢得佛兰德斯商人满堂喝彩的辉煌时刻,甚至在旁边配上了诗。日记记录了大师接近病态的收藏欲望,在旅途中,他熟练地用自己的版画交换鱼翅、鹦鹉、椰子、贝壳、箭、花瓶和卷尾猴——所有这些都被装箱寄回家。丢勒如同一个前波普时代的安迪·沃霍尔,着迷于自己眼前的一切前沿商品,并将它们视为自己的见证。

《青年男子肖像》 纸上炭笔 1521 © The Trustees of The British Museum

《戴红色贝雷帽的女子肖像》 木板油彩 1507 © Scala, Florence/bpk

某种程度上,正是这种对物的好奇和执着赋予了丢勒的艺术力量。他的作品充满了与之相应的感性和想象力,有时也包括他发现的真实动物,这种不断与新事物相遇的新鲜感为展览注入了活力。作为一个16世纪初的欧洲人,丢勒作品展现出的题材广度和质量都令人惊叹,以至于很难相信这一切都是一个人的作品。在丢勒的肖像画中,商业精英们投下冷峻的目光,甚至显得有点神经质;头部和肩膀夸张地倾斜着。这些为了赚取生活费而创作的作品反而用各种奇异古怪的特征,打破了传统肖像画的公式。丢勒如同一个戏剧家安排角色,在最一板一眼的贵族中都能营造出戏剧效果。在阿尔卑斯山的高峰上,他记录下了山林小屋的图像,细致地再现了被风雨侵蚀打击的脆弱房檐和扭曲的山石。这片景象后来被他用在了圣哲罗姆的题材中,在这件版画中,我们可以看待丢勒典型的对细节的热情:我们可以从松树林中辨认出云杉,并有可能对画中所有的草进行植物学分类。

《圣尤斯塔斯》 雕版 约1501 Photograph: Artokoloro/Alamy

扬·格萨尔特 《三王来拜》 木板油彩 1510-15 © The National Gallery, London

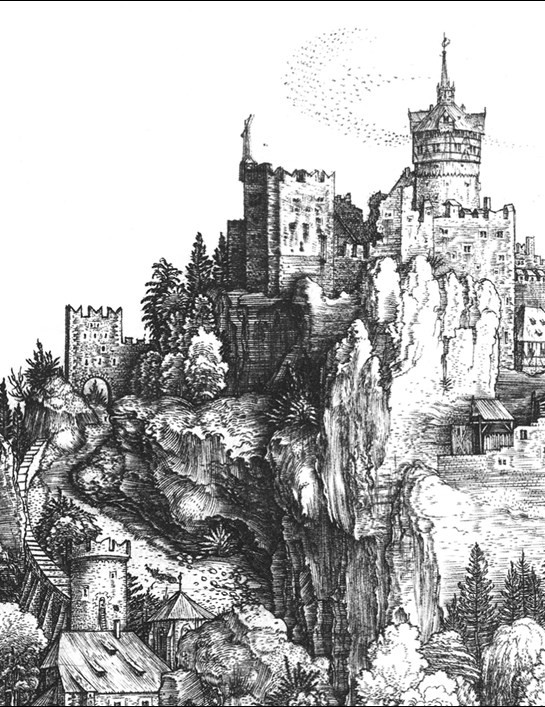

展览展示了大量丢勒同代及前人的作品,为丢勒的图像珍宝库提供背景信息,并试图呈现欧洲文艺复兴中的南北互动。展览重点展示了一张经过数字放大的版画,描绘了圣尤斯塔斯(Saint Eustace)见异象的场景。根据基督教传说,这名罗马帝国的将军在打猎时正追踪一头雄鹿,而此时十字架的形象和耶稣的声音显现在他面前,于是他受洗成为基督徒,并开始了漫长的流放之旅。丢勒的画面浓缩了故事的场景,充斥着繁密的细节,令人联想到艺术家本人的豪华收藏——和阿尔卑斯山一样繁密的树木花草;处于不同姿态的猎犬挺身、蹲伏、嗅探;马的笼头上缠着铁链,皮带在身上交错缠绕;雄鹿笔直地挺立,在原始尺幅中小得几乎看不清的十字架从它的双角间显现;远处,蜿蜒着穿过山石的楼梯连接着高耸的塔楼,针孔大的鸟群盘桓在尖顶上空。一幅巨大的《三王来拜》挂在一旁,作者扬·格萨尔特(Jan Gossaert)是一名来自法国的荷兰画家,在画面右下角的相同位置,我们看到丢勒画中的猎狗安静地蹲在那里。

《狮子》 水彩 1494 © Photo Scala, Florencebpk, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin

《荒野中的圣哲罗姆》 雕版 约1496 Photograph: Heritage Image Partnership Ltd/Alamy

动物是丢勒笔下最为生动的形象。在《荒野中的圣哲罗姆》中,一头狮子安静地坐在圣人的脚边,答谢他提自己拔出爪子上的刺。这头狮子还出现在了1494年一幅更小巧精致的水粉画中,有着一张人脸(让人想起知名音乐剧《猫》中的演员)、华丽的金发和优雅的爪子。圣哲罗姆用一块石头敲打他的胸膛,为他不为人知的罪孽忏悔,而在展厅中,这件作品的背面挂着一颗爆裂发光的石头,正对着哲罗姆的心脏位置 ——这是一颗陨石,于 1492 年坠落在巴塞尔附近。和《圣尤斯塔斯》一样,丢勒在一块很小的空间中表现了人世之外的能量,而与神迹的传说不同,他能借助最新的天文学、从屋顶的简易天文站感受宇宙的气息。展览的另一处展示了丢勒在比利时布鲁塞尔动物园看到的活狮子,这一次则是几乎完美的速写。丢勒对这只大猫的关注与对他对市民或皇帝的一样多,动植物似乎常常承载着艺术家更多的个人情感——在1494年的作品中,狮子笔挺的鼻子让人联想起艺术家的自画像。

《海妖》 铜版干刻 约1498-1450 Photograph: classicpaintings/Alamy

《启示录:巴比伦大淫妇》 木刻 1498 Photograph: incamerastock/Alamy

丢勒对于自己的意大利同行们的感情是复杂的。一件1498年的版画描绘了一个塞壬海妖,丢勒在其中融入了自己此前的意大利之行的经验。塞壬被描绘成了一名威尼斯的高级妓女,她赤身裸体,只戴着一件华丽的头饰。丢勒发现妓女在意大利的上流文化中扮演了一个重要的角色,融合了来自古典时代的异教情调。丢勒并没有单纯地把这种典型的文艺复兴文化移植到自己的故乡,而是大胆地转化了它,他将奥维德《变形记》中欧罗巴与公牛的故事融入其中,并将宙斯变成的公牛这个充满情欲的形象转化成具有德国民俗特色的林中生物。在另一幅描绘《启示录》场景的木刻版画中,丢勒将骑着七头十角怪兽的巴比伦大淫妇同样表现成了一个威尼斯妓女。

《圣母子》 木板油彩 约1496-1499 © the Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, DC.

《博士中的基督》 木板油彩 1506 © Thyssen-Bornemisza National Museum, Madrid

乔万尼·贝利尼 《殉道者圣彼得的暗杀》 木板油彩 约1505-1507 © The National Gallery, London.

一件来自美国国家美术馆的大尺寸圣母子油画突出了这种地域文化的差异,这件作品完成于丢勒自威尼斯归来后不久,带有艺术家对意大利的鲜明记忆。显然丢勒的印象是准确的,因为直到上个世纪中期这幅画都还被认为是贝利尼(Giovanni Bellini)的作品。大块的帷幕,红-蓝-绿的象征性配色,细腻的肌肤色彩,都带有典型的威尼斯风格。但是人物僵硬的表情却暴露了作者与威尼斯人的根本差异。这名德国艺术大师总是在画面中保持着一种神秘气息,既让人联想到德国当时的宗教背景,也包含着艺术家本人面对此时强势的意大利艺术时,一种自我区分的策略。

《忧郁I》 雕版 1514 © The Fitzwilliam Museum

《骑士、死神与魔鬼》 雕版 1513 © The Metropolitan Museum of Art

丢勒是最早理解意大利文艺复兴带来的变革意义的北方艺术家之一,他清楚地意识到“艺术家”这个身份从意大利人哪儿开发出的新价值,并很快将“天才”这个概念加于己身。尽管没有丢勒知名的自画像,但展览中的重量级作品之一《忧郁I》承担起了说明这一特点的责任。画面中的天使双眉紧蹙,陷入沉思。这幅画融合了上面提到的各个丢勒典型元素:繁多的物件充满画面,带着今天已经难以辨清的象征意味;精瘦的狗在几何图形间沉睡;地平线的远方,一颗流星迸发出光芒。戴着桂冠的天使拿着圆规,显然带有艺术家的意指(这也在其模糊的性别特征与丢勒暧昧的性取向间建立了关联)。文艺复兴的艺术家不仅仅依靠技艺,其意义是精神性的——艺术指向真理。

《圣哲罗姆》 木板油彩 1521 © Instituto Portugues de Museus, Minstero da Cultura, Lisbon

展览最后再次回到了圣哲罗姆的主题,在这件丢勒晚年的作品中,圣人变成了一个典型的人文主义者。画面前景的头骨成为了主角,突出了死亡和无常的经典主题。背景中十字架上的基督似乎暗示了作者面对正在爆发的宗教改革浪潮的态度。作为背景,展厅中展示了老克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder)的《路德像》和昆丁·马西斯(Quentin Massys)的《伊拉斯谟像》。在生命的最后,丢勒又一次把自己的精神世界笼罩在神秘之中。

编译 / 罗逸飞

资料来源:

https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/durers-journeys-travels-of-a-renaissance-artist#content

https://www.theartnewspaper.com/2021/12/24/the-big-review-durers-journeys-travels-of-a-renaissance-artist-at-the-national-gallery-in-london

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/nov/21/durers-journeys-review-travels-of-a-renaissance-artist-national-gallery-london-all-over-the-place

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/nov/17/durers-journeys-review-national-gallery-london-magical-sensual

https://www.ft.com/content/aa5d7435-283d-44c8-a0d8-eec00c81d370

展览信息

“丢勒的旅程:一个文艺复兴艺术家的旅行”

“Dürer's Journeys: Travels of a Renaissance Artist”

展览时间:

2021年11月20日——2022年2月27日

展览地点:

英国国家美术馆