中国当代最具影响力的艺术家徐冰近日在美国纽约大学举行了系列演讲,随后一场为期两天的徐冰专题国际研讨会,以及晚间对公众开放的活动,共同构成了这场历时一个月的学术活动。本次活动是由徐冰工作室和纽约大学批判理论国际中心、比较文学系、诗学理论项目以及人文学院联合组织,由纽约大学比较文学系、东亚研究系教授张旭东主持。在连续三场的系列演讲中,徐冰通过近期的作品与创作过程,向纽约的听众分享了其艺术方法,展现了他保持不断思考的动因所在。来自美国和欧洲众多高校的学生、学者、研究者,以及徐冰艺术的忠实粉丝们,将每一场演讲的场地挤得水泄不通。同时,徐冰工作室也将系列演讲进行了线上直播。现将三讲的内容分叙如下。

徐冰在NYU演讲现场

一、疫情以来,我的艺术创作

“艺术是诚实的。即使艺术家不诚实,也会被他的作品诚实地揭露出来。”

2023年2月21日是首场演讲,徐冰首先分享了自己关于疫情时代与艺术创作的观念。继而他以《引力剧场》(2022)这件在上海浦东美术馆创作的既有视觉震撼力、又具有高度观念性的大型作品为例,提出在艺术创作中“限制”的重要性。浦东美术馆有三十余米高,徐冰将一面镜子放在B1层的地面,于是视觉空间一下有了六十米的高度,文字也因此“穿透”到镜像空间之中。

《引力剧场》现场照片,上海浦东美术馆,2022至今

《引力剧场》,二维文本

《引力剧场》纪录片(剧照),约20分钟,2022

浦东美术馆中央展厅空间的独特性,被有机地包含在艺术语言的考量之中,成为作品的一部分。我们通常阅读到的文字都是在二维平面上的,“引力剧场”将文字立体化,为观众提供了一个透视缩减的复杂3D阅读体验。所以,阅读的混乱让观众渴望为这件作品找到一个最佳观看点。但是徐冰说这将是徒劳,因为“引力剧场”的最佳观看点其实应在逾越美术馆建筑之外的空中。此外,这件作品中每一个单独的文字都在其相邻文字的基础上存在。这里文字间的共处就好像人类社会中相互牵制的关系。徐冰引述维特根斯坦对哲学局限性的批评,说明真正的艺术家要在文字表达的外表与功能的内核之间建立联结,就像安迪·沃霍尔用特殊的艺术渠道让人们进入他的思想。

引力剧场:寻找理想视角,一套12张 ,90x56.25cmx11, 198.89x56.25cmx1,2021-2022

接下来,徐冰和纽约的听众分享了创作《徐冰天书号》(2021)的过程与感悟。当代艺术为什么要介入太空领域?这里涉及到艺术与政治、艺术与科技种种关系,也令人提出一个重要的问题:艺术与火箭科技相互植入后发生了什么?宇宙无限大,而科技又太新、太短暂、太有限,人类的第一颗艺术卫星,让徐冰感受到自己进入了一个由未知组成的黑洞,他在这个黑洞里从不同层面上和社会现场近距离地纠缠,不仅事物的可控性全无,而且旧知识和原有的工作方式也都失效了。

《徐冰天书号》发射前现场作业

《徐冰天书号》火箭发射现场,2021

徐冰的艺术正是从这里开始,最终寻求的是新的有效的哲学观念。在这枚“艺术火箭”发射的次日,徐冰在发射基地附近戈壁滩的地面上发现了一个巨大的环形山,周边散布着一些火箭残骸,徐冰觉得这是一个极美的场景。经科学家确认,这个环形山是由于火箭发射失败坠落造成的。徐冰认领了这个在大地上凹陷的环形山,并创造了“认领艺术”或“偶然艺术”的概念。徐冰指出,对一个事物的判断,只有在文明进程的流动中才能进行。

《徐冰天书号:环形山》现场航拍,2021

《卫星上的湖泊》(2021-)是徐冰的另一件太空艺术作品,迄今仍然还在进行。它将从陆地传输至卫星上的图像与卫星自拍屏中的图像相结合,拍摄动画与地球背景同框的静帧。这是世界上第一件在外太空拍摄的定帧动画,它想象着一个“标准人”和外太空的互动。”当代的太空艺术,是艺术家就地球与外太空的关系思考和完成的艺术创作,特别是利用太空特殊条件所创作的,仅在地球上无法实现的艺术作品。

《卫星上的湖泊》动画片段,2021至今

《卫星上的湖泊》,提供给卫星公司的动画帧,文字在掉落,2021至今

《卫星上的湖泊》,提供给卫星公司的动画帧,卫星逐渐没有信号,2021至今

《卫星上的湖泊》观众在展厅内观看作品,北京红砖美术馆,2021

在动画中,“标准人”扛着一个装满了文字的包袱在外太空中奔跑,随着它的步伐,文字从包袱中洒落。这颗卫星每天环绕地球16圈,随着卫星的移动,从“标准人” 包袱里掉落出来的文字,就会改变语种变成卫星正在经过地区的语言。徐冰说:“该作品意为人类文明、语言、时间等左右地球人生存的沉重概念,在外太空零重力状态下回看蓝色地球,并提醒人类珍惜我们目前所知唯一的家园—— 一颗蓝色的小点。并且借助卫星自身能量的衰减对画质的影响,讲述这颗卫星未来的命运。”

“作品有时候就像一面镜子。你可以从中看到你自己的性格,还有你处理艺术的方法。”

二、文字作为创作之材料

“艺术的目的是用鲜活的、未经文化触碰过的事物,松动经过文化生产的旧有概念。”

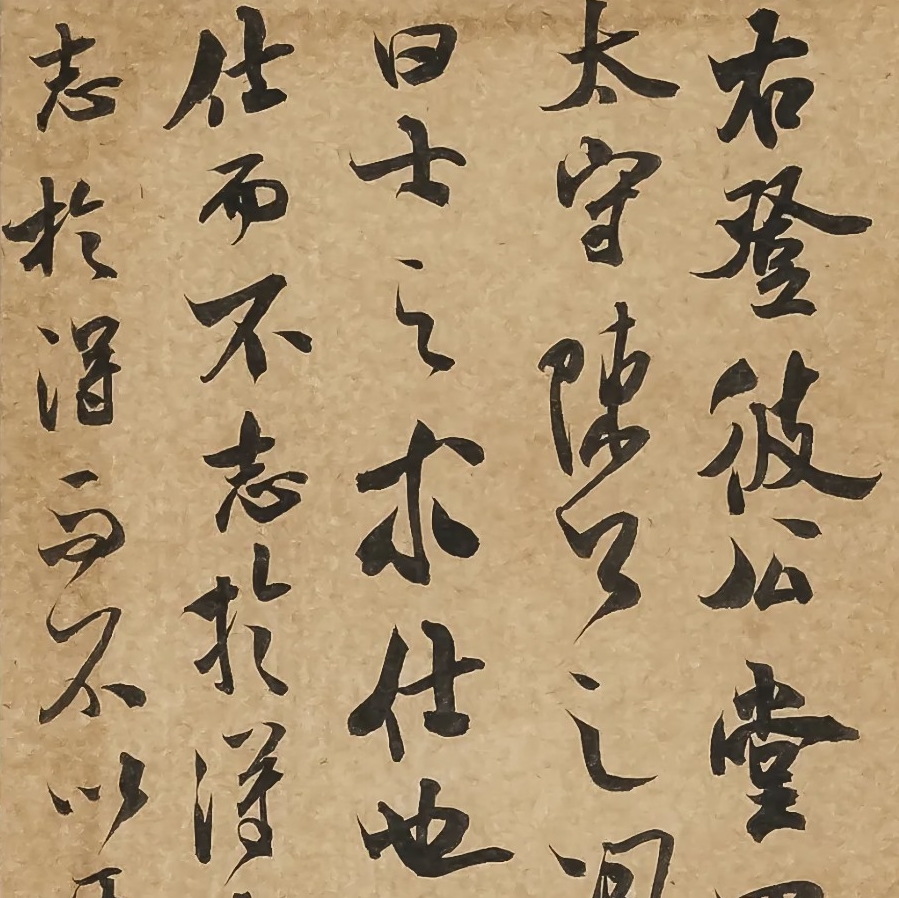

2023年3月3日,徐冰在第二场演讲中首先讲述了在中央美院学习版画的背景,成为他之后创作的内在线索和艺术语言得以延展的依据。随后,徐冰与纽约的听众分享他以文字作为材料的当代艺术创作方法。非常有意思的是,徐冰并未详细讲述他一系列蜚声当代艺术世界的文字作品,反而聚焦他早期的一件名为《转话》(1996-2006)的作品。在这件作品中,他探索了两个主要问题:一、翻译在多大程度上保留了原意;二、翻译与转化间的关系。此外,徐冰还介绍了他最初来到美国时创作的作品《A, B, C... 》(1991)。在这个项目里,徐冰将英文中的26个字母转化成发音相似的中文汉字。这个对中英文字的探索在1994年变得更加成熟,在此基础上诞生了"英文方块字书法”系列创作,徐冰将英文单词转化为中文汉字书法。徐冰强调,“中国文字的特性能使人触摸到其他语言无法表达的部分。”

《转话》 ,媒材:多种语言的连锁翻译,1996-2006

《A, B, C...》,8x8x23cmx36,陶,1991

徐冰还谈到,一个艺术家很多时候都不清楚为什么自己的创作一直围绕着某个具体的主题。这种牵引力在引导艺术家对一个东西感兴趣,这个不明确的东西比一个人的计划或者意图在艺术上的力量更大。它也更加真实,是属于一个艺术家所携带的所有,“即使你不喜欢,也无法摆脱它。” 例如,在创作“天书”的时候,作为一个年轻艺术家,他希望这个项目的结果是当代且国际化的,从而更好地出现在当代艺术的语境中。但是当徐冰面对真实的自己创作时,这件作品里里外外都充斥着中国古老的智慧,它也来自中国文化的核心:文字。尤其是这件作品同观众沟通的方式也带有中国传统的方式。这就是来自徐冰成长经历以及背景在他艺术创作上的影响。所以,一件艺术作品本身具有一种去向,走向超出艺术家本人控制的方向。

《天书》,浦东美术馆展览现场,2021,图|浦东美术馆

“这些作品像大大小小的镜子一样共同构成了自己的一个立体形式。最后我发现,原来我对这种东西感兴趣,原来我是这样工作,原来我是这么一个人。”

三、艺术创作与社会现场

“艺术家都是喜欢思考的手艺人。”

2023年3月8日,在系列讲座的最后一讲中,徐冰通过回顾自己的艺术生涯讨论了他对艺术创作的思考。徐冰说,有一阶段,每当他有创作灵感的时候都会将它记录下来,并将思维推进的每一步都写在笔记本上。这种记录对于他的教学工作有很大的帮助,也让他得以总结自己的创作语言。对于徐冰来说,艺术家是痴迷于思考的手艺人。但是,因为缺乏缜密的逻辑思维,他们无法得到研究论文一样的成果。徐冰强调,人类的文明需要由两部分人来推动,一方面是理性科学的人,而另一方面是向严谨理性里面投入破坏性因素的人。正是这个破坏性的元素同逻辑合作,使得艺术家找到他们想完成的事情。他说,要想为当代艺术体系带来新鲜的血液,必须要从艺术框架之外获取灵感。而社会现场,就是一个源头活水。

《凤凰》在北京今日美术馆外,2010

《凤凰》在北京今日美术馆外,2010

例如徐冰在讲座开场介绍的《木林森 》(2008-2014)项目。这是他与联合国合作的项目,他最初被项目说明中的一句话所吸引:“我们希望通过艺术家在当地所获得的经验与知识,从而找到创作灵感,并提高在地群体的环境意识。” 《木林森》项目起始于政治、经济、社会制度、以及自然环境都极度受树木过度砍伐影响的肯尼亚,随后徐冰又把它带到了中国台湾、圣保罗等世界各地。项目所到之处,徐冰都与当地儿童合作,通过艺术、科技,以及互联网弥合艺术与环境的界限,为我们艺术系统中的缺失提供了重要的补充。

《木林森》,徐冰在台湾教学工作照,2014

《木林森》,徐冰在台湾教学工作照,2014

《木林森》,孩子们的画在展厅内被购买,2014

《木林森》,徐冰临摹孩子们的画

接着,徐冰通过《蚕花 》(1998)阐释了作品的完成点其实是不确定的,关键在于它的过程性与流动性。社会现场同时也存在于变动之中,所以我们永远可以从变动不居的社会现场中的任何地方找到艺术创作的灵感。

《在美国养蚕系列三:蚕花》 ,蚕、蚕丝、桑树枝和花瓶,1998

在讲座的最后徐冰特别提到,艺术家的创作来源于社会现场,但艺术家一生所做的事情是在修建一个只属于他自己的“艺术的闭环”,他所创作的每一件作品都相互补充。以前的作品是对新作品的注释,而新作品又是对旧作品的重新发现。比如说,我们可以从《蜻蜓之眼》(2017)中的间接性、复述性的表达、以及在规定中寻找材料的特点中发现徐冰的版画背景。与《背后的故事》系列相似,《蜻蜓之眼》(2017)也探讨了现实的边界。“我时常提醒自己,随着时代的变迁,这个“闭环”有时候会出现缺口。这时候我们就需要找到更加有效的方法去弥补,从而,艺术创作得以继续生长。”

徐冰作品《蜻蜓之眼》海报

影像截图,从公共直播网站上下载的监控录像视频资料,81',2017

《蜻蜓之眼》工作照,2017

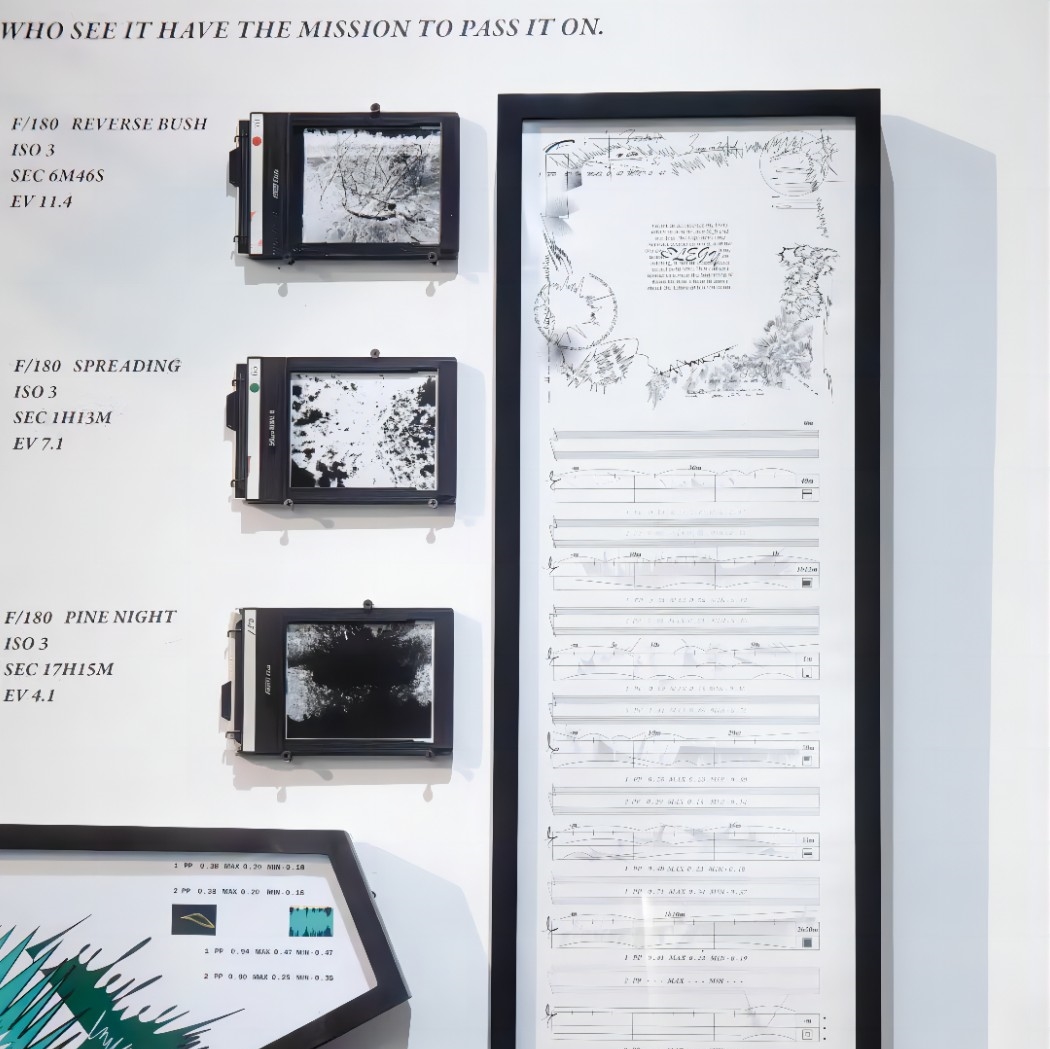

《背后的故事》在伦敦大英博物馆,2007

在徐冰的三场系列演讲座之后,3月24-25日在纽约大学举办了徐冰专题国际研讨会,由纽约大学人文学院院长Una Chauduri教授致辞,该研讨会将徐冰的艺术思想与方法置于欧美领先学者的对话中。研讨会期间的当晚,还各举办了两场对公众开放的学术活动。第一场,徐冰以“艺术家的闭环(The Artist’s Closed Circle)”为题做了一个公开讲座。讲堂空间可以容纳二百余人,但仍然和前三场系列演讲一样坐无虚席,在场的听众雀跃提问。在第二场活动则放映了四部徐冰艺术创作的纪录片。公映圆满地结束了这次徐冰在纽约大学的系列讲座,并激发了许多供未来讨论的新的想法。

演讲现场

文 | 庄苑

图 | 徐冰工作室