图、文丨林梓

睡眠作为一个如此庸常的行为永远充满着神秘的魅力,这源于我们对它的体验频繁,但了解却如此有限。并非只有资本主义试图规训、定义,并且超越个人层面的管理睡眠,站在一个更广义的角度上观察,我们会发现几乎所有在历史上留下印记的思潮、文化、制度都无一例外地试图对睡眠进行定义及管理。克洛德·列维·斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)在他的多篇考察原始社会文化的文章中提及生活在原始社会的个体命运如何因为一个梦而发生改变——其根源在于原始文化中广泛认为睡眠中的梦比真实的生活更接近真实。原始社会中的萨满则充当解释梦的媒介,以及揭示真相的权威。这就引出了关于睡眠和梦境的经典反转——生活社会中每日奔波的状态才是梦境,因为这些经历回忆起来大都千篇一律,而这种千篇一律中总带着某种荒谬并徒劳的意味,仿佛它们就像没有发生过一样——而睡眠与梦境才是真正的清醒,因为人们身在其中的感受往往调动起沉睡者复杂而深刻的情绪。

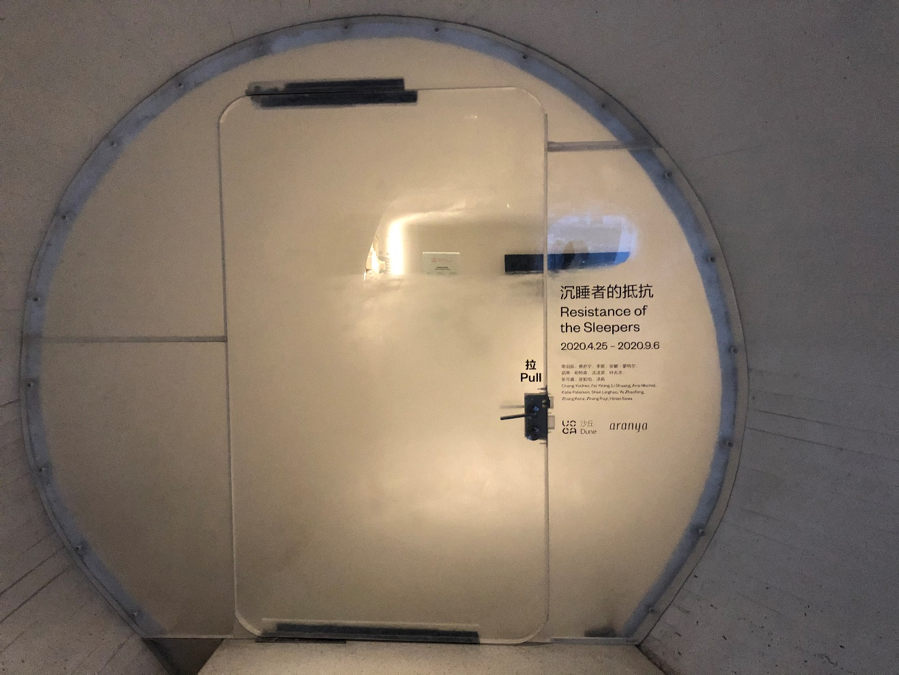

UCCA沙丘美术馆展览的入口处

乔纳森·克里(Jonathan Crary)的著作《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》无疑是UCCA沙丘美术馆展览“沉睡者的抵抗”的灵感根源。“抵抗”一词可以说在这里完美地诠释了乔纳森作为一个延续了美国知识界当中左翼批判传统的角色。而这种批判资本主义的视角又是中国知识界、文化界,以及公众乐于接受到的——这也是为什么整个展览的逻辑定位,以及其中囊括的作品也都基本分享着这种左翼批判者的视角。对于这种左翼批判者的视角,我认为在进入到展览细节之前有必要加以强调的是:事实上它早已经失去了它在90年代之前的那种真正的批判性和先锋性——即便是齐泽克在新冠疫情期间发表的多篇文章也只是在新冠病毒这个IP上又重复了一遍所有左翼批判者单调的游戏。

今天的左翼批判视角是在动物园牢笼里的狮子,他们从各个角度对资本主义的批判最终的结果都只能自说自话地承认资本主义的霸权地位和不可撼动的稳固。调侃地举一个例子:今天的左翼批判者就像是《星球大战》系列电影里的反抗军,他们之中的佼佼者比如乔纳森·克里就像是绝地武士,他们的对手帝国军团就是现实世界里的资本主义。只不过他们没有一次可以像电影里那样打得帝国军团狼狈不堪,反而是帝国军团通过一次次轻而易举地战胜反抗军反复证明着自己的强大,以至于反抗军的每一次自发的武装反抗都更像是一种对于自己不可战胜对手的献媚和挑逗。在我们真实的世界中,这种游戏数十年来都在全球的资本市场与艺术、知识界之间频繁上演着,以至于有时候你会觉得那些真正的抵抗者其实在沉睡。

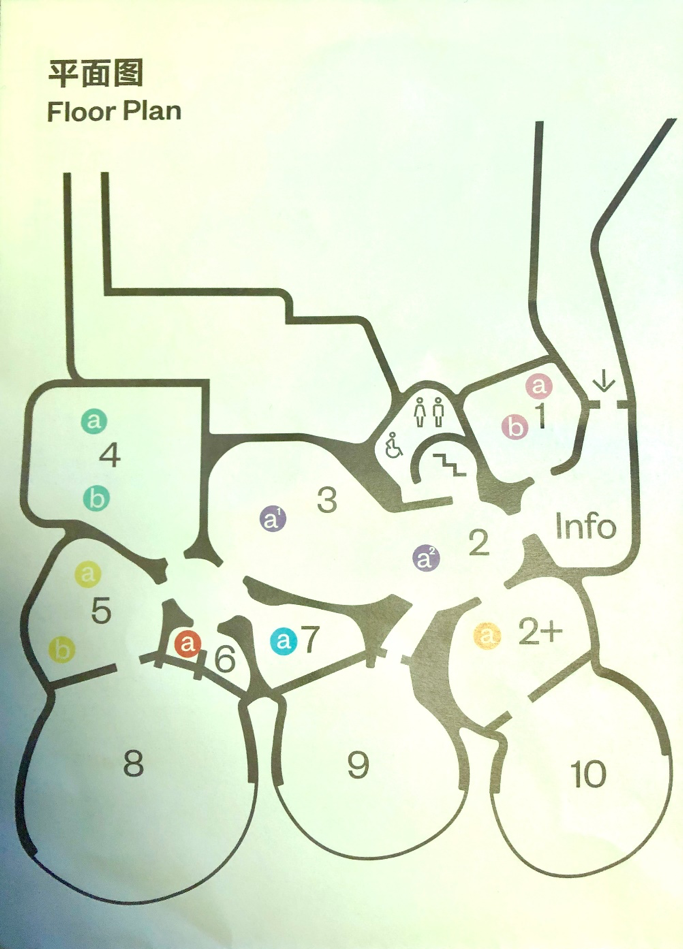

UCCA沙丘美术馆中陈列的整个美术馆建筑结构俯视的模型。下部的三个圆形的部分是美术馆的三个面向海滩的主要光线来源。

正如沙丘美术馆与南戴河市区保持着一个距离,展览“沉睡者的反抗”也以上述的左翼批判视角试图用睡眠来考察资本主义对于自然人行为的驯化与入侵。沙丘美术馆位于南戴河黄金海岸aranya 社区之中,而进入这个高档社区本身就存在这诸多难题——来访者必须驾车,并且必须与沙丘美术馆进行重重沟通与登记。这就导致了最终能够真正进入美术馆的观者其实寥寥无几,展览的社会影响力也可想而知。沙丘美术馆的地理位置为何如此偏远呢?至少很直观地来看,美术馆的存在为aranya社区的房价和档次都给予了提升。美术馆加上阿热亚礼堂以及孤独图书馆,这一系列网红景点的设立对于社区公寓的销售起到了巨大的传播效应。而UCCA又可以因此抵消一部分因为近年运作过于商业而沾染的诟病——这个人流量稀少的艺术空间因为盈利的不可能而客观上让策展方得以享有很多在城市商业艺术空间中无法享受到的自由。

沙丘美术馆的两个半露天结构,同时也是展厅中光线的主要来源。

那么这种商业性缺失带来的自由在多大程度上被策展方挖掘了呢?从这个展览的诸多细节来看,这种挖掘应该说仅仅是聊胜于无——是很不充分的。首先展览的任何相关材料上都没有策展人的名字,也没有任何参与展览布置,文案制作的工作人员的名字——所有的除了艺术家之外的名字就只有UCCA Dune和aranya,仿佛这个展览是艺术家自己筹划和搭建的一样。任何一个展览无论它看起来有多么的左派和非商业,最终一定有一个人,或至少一个团队对于展览的概念层面,组织层面,以及实体实施层面给予了具体的设计和谋划,这就像一首歌必定来源于一个乐队或者个人一样。而我们在“沉睡者的抵抗”之中并没有看到这些——这种艺术机构对于工作人员不署名的做法是一种由资本垄断的惯性所衍生出的对于署名权的垄断——这是一种粗暴的垄断,对于这个以“抵抗”为题材的展览来说更多了一层讽刺。

在主展厅中,安娜·蒙特尔(Ana Mentiel)的《半透明意识系列》的15块透明设色亚克力板被沿着墙壁陈列着。

在展览的空间布置上,布展者充分利用了UCCA沙丘美术馆主展厅采光好以及众多副展厅半开放的特性,将大多数作品以这种孤立又统一的方式安置在空间中。但即便如此还是存在着诸多的问题,比如常羽辰的视频作品《梦十夜》(2020)分别放置在两个过于明亮的背景下,处在海滩的小拱形空间中。并且这两个视频作品用两个仿古的小电视进行播放,但因为屏幕直接放置在地上又加之空间背景光过于明亮而让人难以集中注意力进行观看。另外一个在空间布置上的惋惜是对于主展厅中的作品:安娜·蒙特尔(Ana Mentiel)的《半透明意识系列》,包括了15块乳胶油墨在透明亚克力板上的设色而成的彩色亚克力板,以及每一块板前面的一块大理石拱形石条,其上雕刻着每一件作品的英文名称。每一块亚克力板的作品尺寸在50-80里面左右,其上以某种晕染法附着了的至少三种颜色——三种颜色之间柔和的过渡让人印象深刻。可以想象这些半透明并自带丰富色彩的作品如果悬挂在这个采光良好的空间内,会在地面或墙壁上显出非常绚丽的色彩——任何细心的观者也有理由相信这也是艺术家创作的初衷。而沙丘美术馆作为一个建筑的亮点之一就是几乎所有主要空间的自然采光,其中当然包括主展厅。在主展厅中一个宽大的采光窗口可以在太阳一日的不同角度上给主展厅中的作品带来丰富的光线变化。

但是我们在主展厅看到的却是所有这些绚丽的亚克力板以最传统的展台陈列的方式沿着展厅的边沿一字排开,结果这些亚克力板完全无法形成被光线穿透后在墙面或者地面上留下颜色的效果。对于主展厅中的首席作品的展示居然选择了这种布展方便但多少违背作品初衷及空间特点的方式来操作,这一点不得不说是整个展览中最大的败笔,也让这件作品完全没有撑起整个展览,在观者心中留不深刻的下印象。

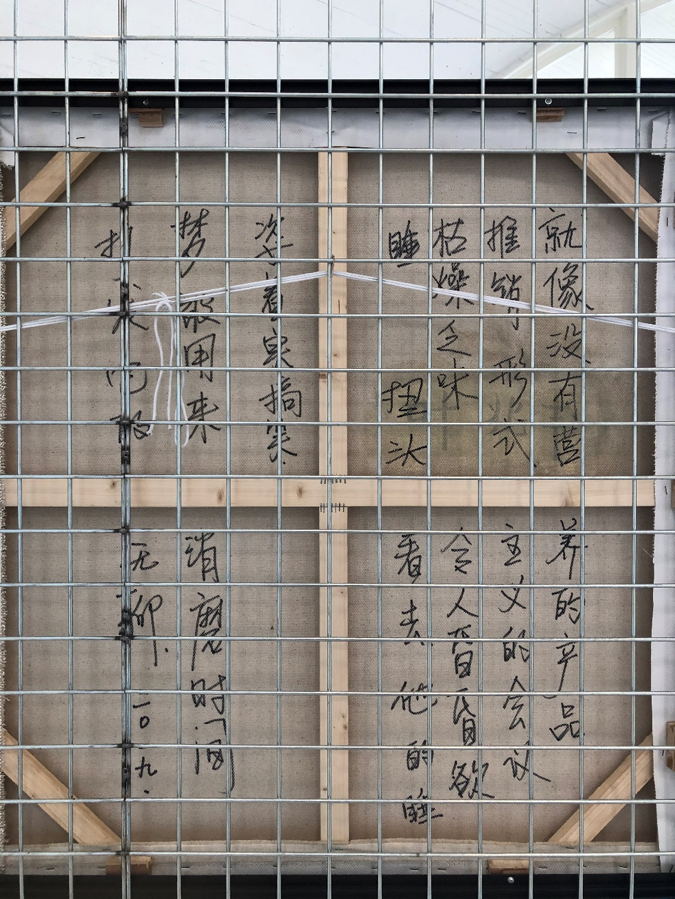

与李爽作品同处一室的油画作品中的一种一张。作者是叶兆丰,作品被悬挂在一个铁丝网组成的隔断墙上。

展览中另外的几件作品在布置和细节上也都留有某种遗憾。比如张如怡的两件作品《幽暗的灯箱》(2020)和《装饰物-3》(2020)。两件作品一件放置在地上,另一间悬挂在同一个空间的尽头,但都没有让人觉得与整个空间的弧形设计以及背景的沙滩和天空取得某种和谐。在编号为5的空间中,李爽的视频作品《只想在你枕边长眠》(2018-2019)作为一个在大屏幕上展示的视频作品,出现在了一个过于明亮的空间里,因为屏幕正对着光线明亮的玻璃墙,墙外就是沙滩和天空。叶兆丰的四幅油画与李爽的视频作品分享了同一个空间,并且为后者提供了某种对户外阳光的遮挡,但油画背面艺术家写在画布背后的诗却被屏幕遮挡导致难以看到。

油画的背面,以及叶兆丰的四幅作品背面全部都写着字,但策展方并没有留出空间让观者可以比较容易地阅读这些文字,仿佛它们并不是作品的一部分。

与之相对的是在另一个没有户外光线的编号为4的展厅中凯蒂·帕特森(Katie Paterson)的作品《时钟(太阳系)》(2014)与费亦宁的两件3D打印浮雕作品和一件视频作品一起展示。可以说4和5展厅中作品的放置同样遵循着方便逻辑,而没有考虑到建筑空间本身的特性以及作品的艺术语言。作为双面都有内容油画作品,叶兆丰的四幅油画应该占据一个空间的中心位置,让观者得以从前后比较自如地进行观看。而凯蒂·帕特森的作品《时钟(太阳系)》(2014)放置在阳光下则显得更有意义,因为艺术家通过计算将太阳系每一个行星上的时间用一个钟表表示出来。自然的阳光在沙丘美术馆弧形的空间里照亮每一个钟表将会让这件作品的在地性得到很好的体现。而李爽和费亦宁的视频作品则都与都市生活,梦境与现实的反转,以及梦境般的荒谬概念有关,因此如果出现在本身就没有自然采光的阴暗的4展厅中则显得更恰当。

UCCA沙丘美术馆展厅编号

当然展览并非把所有的作品都安置在了错误的地方。展览在靠近入口处的两个编号为1和2的空间中的作品安置的就及其合适,并且也充分考虑到了沙丘美术馆空间的特殊性。空间2又是一个采光极好的半弧形大空间,并且玻璃幕墙有门,可以走到户外的一个开放没有遮挡的编号为10的圆形空间中。在2和10空间中,陈列的是艺术家张可睿的系列作品《埋葬我的梦》系列(2019):九块安置在水泥基座上的雕刻铜板像墓碑一样各自立于一块水泥基座之上。铜板的中上部刻着DREAM,中部刻着一个编号,下部刻着一个几何图形——这种安排相比也是为了让作品在形式上与墓碑产生联系。有趣的是,所有铜板上的DREAM和数字的顺序是反的——观者看到的内容类似于MAERD,这似乎暗示了走到铜板的正面才是正确的观看角度,而在正面则什么都没有——只是铜板的另一层没有任何文字内容。艺术家以这样一种方式再现了梦境的迷离、易逝、脆弱与非透明性,但又在材质的选择上采用了金属铜和水泥这样的重材料,这样轻重的搭配应该说是非常巧妙的。而且整个作品也完全发挥了沙丘美术馆的在地性,充分发挥了自然采光与户外空间的特性,将作品暴露于海风与日光之下,沙丘之中。

艺术家张可睿的系列作品《埋葬我的梦》(2019)。九块安置在水泥基座上的雕刻铜板铜板像墓碑一样各自立于一块水泥基座之上。

张可睿的作品设置非常成功地利用了沙丘美术馆的在地性,充分发挥了自然采光与户外空间的特性,将作品暴露于海风与沙丘之中。

最后一个值得一提的亮点是编号为1的小弧形空间。这个狭小的空间被一扇黑色的门帘完全遮挡了来自外部的光,所以完全是黑暗的。在观者进入空间之后,某种探测设备会检测出观者的在场,然后其中的两个作品开始在黑暗中启动。这两个作品一个是艺术家泽拓(Hiraki Sawa)的视频作品《睡眠机器II》(2011),另一个是沈凌昊的感光文字作品《梦的句子》(2019)。泽拓的作品是一个黑白动画,内容是一群粘土捏制的羊在各个空间中排队通过并且跳跃,并伴有非常恬静的音乐。整个作品仿佛一个催眠用的视频,在黑暗的空间中让人感到恬静和温暖。《梦的句子》(2019)由一个UV灯照射贴附墙壁一圈的感光文字构成。文字用中文讲述了一个荒谬并略带伤痛文学气质的梦境。UV灯缓缓照亮文字,让叙述在一种缓慢的节奏中展开。文字叙述的内容并非亮点,而文字展开的节奏和视频作品中的恬静氛围都非常恰当地分享了这个黑暗的小空间。对这个小空间的布置也是整个展览中的一个亮点。

空间1中的艺术家泽拓(Hiraki Sawa)的视频作品《睡眠机器II》(2011),以及沈凌昊的感光文字作品《梦的句子》(2019)

应该说“沉睡者的抵抗”这是一次功过参半的展览——一方面策展方利用了非商业性所带来的自由来引入一些年轻艺术家的作品,另一方面又多少抱着“既然疫情期间也不会有什么人来看,有些环节能省事儿就省事儿来”的心态;一方面创造出了1、2空间这样的充分利用沙丘美术馆在地性的安排,另一方面又草率地安置了主展厅中的作品与其它一些体量较小的作品。在整个展览的背后似乎暗含着这样的一种逻辑,那就是“内容并没有形式重要”——只要牌子够大(UCCA),空间够网红(沙丘美术馆),展览文案、图形和视频素材做的够好,那么对于一个本身就没什么人会来看的展览来说就已经足够好了。

从实际的角度来说,上述的逻辑并没有错误,只是如果操作所有这一切的人可以再多用心一点来办展览的话,会让看的人感到更欣慰。对于能够体会艺术的观者来说,策展和布展方任何一点的用心和草率都是可见的,这种观察通过诉说与书写,正如本文一样,同样具有传播性。艺术的观者绝非沉睡的人,他们通过关注艺术而成为抵抗者,并且他们可以选择沉睡或不再沉睡。

注:本文仅代表受访者本人观点,不代表中央美术学院艺术资讯网机构立场

UCCA沙丘美术馆

北戴河阿那亚黄金海岸

开放时间

2020.4.30

2020.5.6 – 2020.9.6

周二至周日 9:30-17:00

(16:30停止入场)

五一假期期间

2020.5.1 – 2020.5.5

每天9:30-19:00

(18:30停止入场)