“人们总是喜欢用这样一个类比:想象生活在三维空间中的一张二维平面画中的扁片人,不管这幅画多么丰富多彩,其中的二维人只能看到周围世界的侧面,在他们眼中,周围的人和事物都是一些长短不一的线段而已。”

——刘慈欣《三体Ⅲ》

“二向箔”是刘慈欣在其著名的科幻小说《三体》系列中发明出的一种“宇宙规律武器”。遭到“二向箔”打击的三维宇宙,会使三维中的某个维度蜷缩,致使大量的能量和物质信息丢失,向二维宇宙坍塌,造成三维宇宙的消亡。刘慈欣这一从经典物理学视角出发想象出的浩瀚奇观,其背后的理念似乎也可以在東京画廊+BTAP北京空间开幕的新展“徐冰:地书立体书”中,找到在逻辑乃至想象力层面的某种共通之处。

“把现实世界弄成了二维平面。”——这句话来自東京画廊+BTAP北京空间负责人迟丽萍在展览开幕后发布的一条微博,徐冰认为,这或许是对本次展览一种十分贴切的形容。所谓的“二维平面”化来自本次展览空间的特殊设计,而这些设计背后的考虑,实际上与徐冰决定制作立体书的初衷有关。

从2003年至今,“地书”项目面对的对象——我们日趋符号化的世界——仍在持续大量发生,“地书”项目也同样并未停歇。作为项目的最新展开,“徐冰:地书立体书”与《地书立体书》发布会于近日举办。本次展览也借此机会,对“地书”项目进行了一次梳理与回顾。通过不同时期“地书”系列作品序列的展示,包括“地书工作室”、《地书:从点到点》、《地书立体书》等作品,观众将以更为直观性、物质性地方式,感受“地书”项目开启至今的发展与演变。从而深入作品背后清晰的创作逻辑,了解徐冰的艺术观念在立体书这一媒介中的进一步拓展。

如果说在“天书”中,徐冰希望它不似“素人”所为,“而是有知识依据的,每个细部的决定,都是有讲究的。”以表达艺术家“对知识进不去又出不来的敬畏之感。”因此,制造出了一本包括艺术家在内谁也无法破译的“天书”。那么,在“地书”项目中,徐冰仍旧通过精准、严格的细节控制和大量的工作积累完成了一本在社会文明覆盖之内人人皆可释义,每一个符号都有其对位的,一本“普天同文”的“地书”。看似天差地别,却如徐冰所言,二者的共同之处在于——“对任何文化背景及教育程度的人都是平等的。”

回到展览现场,观众可以发现徐冰与CASHART的合作体现为对画廊空间进行的整体改造。以“边线”为线索,東京画廊+BTAP北京空间被重新界定,制造出某种打破空间维度的“错觉”体验,这与“地书”项目及“地书立体书”的核心理念,在感官层面形成了接近同构的统一。

展览现场

艺术家及其团队试图用空间向观众施加以含蓄的引导力量,促使观众自主发掘和理解“地书”持有的“普天同文”观念的具体含义。

促使展览空间与立体书同步“二维化”的要点即是“边线”。边线的存在,规定了书的二维本质。而在展览空间中,是黑色边线划定的“结界”,将多维客观世界在边线的暗示作用下,被符号化、简化和规定为象征性的“二维空间”。人们介入空间,也就在无意识中,介入了“地书”项目中普通白领“小黑”的世界。

深入带有极简风格,黑白对比强烈的展厅,左手陈列有从徐冰工作室搬入的“地书”创作现场。“地书”项目搜集资料、归纳符号等等琐碎的工作过程,被详细地如实托出。

右侧则是将左侧混乱状态,进行整理和彻底归纳后最终符号化、平面化的结果。

左右两侧的不同方案,诱发观众去进行某种寻找对应关系的小游戏,从中生发出疑问和对展览主题表达的好奇心。对于这种趋于“内倾”的设计,徐冰表示他只是“不想大张旗鼓地通知观众什么,更希望用线索引导大家自己发掘。比如,某一细节与展览的表达有什么关系?究竟是巧合,还是故意为之?”

艺术家留给细心观众的暗示或“彩蛋”,也出现在更多的展览细节中。徐冰也为观众给出了一点剧透——“比如在右手边的书架上,我安插了一排‘假’书,是丝网印刷后贴上去的,它们和真书摆放在一起。另外,在艺术概念店的台面上有一盆‘假’花,确切地说,是一盆符号化的二维的花,在它的对角线上,展厅角落里相应摆放着一盆同科的真花。”

展览现场

展览现场

种种特殊设计与细节,实际上都指向其创作初衷——“我其实只是想说明一件事,就是符号化的世界正取代现实的三维生活。”这一对当下世界整体趋势的体察,构成了“地书”项目的内核。在徐冰看来,人或许正在走向“元宇宙”之中。1992年,尼尔·斯蒂芬森在科幻小说《雪崩》中提出了“元宇宙”概念,这个过于超前的概念在30年前几乎鲜有人响应,却在2021年激起了互联网业界的强烈关注。

所谓“元宇宙”是“戴上耳机和目镜,找到连接终端,就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”而在当下互联网巨头进行激烈讨论的语境中,“元宇宙”是经虚拟现实(VR)和增强现实(AR)进入的虚拟空间,它指向着“未来版本的互联网”。进入“元宇宙”,意味着人们经由互联网从二维空间走入“虚拟空间”后,再一次迈入由高科技加持的“多维空间”。

有趣的是,艺术家对于被科技统治的未来趋势的某种判断与态度,最终落实到了一本带有长久历史积淀,饱含“低科技”色彩的立体书这一媒介之上。

《地书立体书》大白本 ,24.2x35.3x4.7 cm

《地书立体书》大白本 ,24.2x35.3x4.7 cm

《地书立体书》大白本内页

《地书立体书》大白本内页

艺术家选择立体书进行“地书”项目的最新分支,原因并不在于对“高科技”的反感或对“低科技”自身的追求。通过以往的艺术实践,徐冰开始意识到,高科技的讨论往往脱不开艺术与科技等宏大命题的参与——“高科技的手段太过繁杂,反而让人看不见潜层的,实质性的操作规律,过于强调‘高科技’手段,容易变得特别技术性和苍白,缺乏艺术性与哲思。低科技反倒能让我们更好地认识高科技的实质,它们的本质很可能是一样的。”在当下科技与艺术融合的整体态势中,徐冰希望通过低科技的传统媒介,表述出对当下多维现实的体察,以及对于未来“读图”乃至“读符”时代趋势的反思。

从“天书”“地书”到艺术家手制书,再到最新的“地书立体书”,人们可以发现,徐冰的创作总是离不开“书籍”。他在自述中,将原因归结为童年时期文化的“浸泡”——“读多了,思想反倒不清楚了,倒觉得自己丢失了什么...这种与书的不正常的关系是我这个人特有的......”而在接下来面对艺讯网的采访中,徐冰将与我们分享他近年来与立体书的特殊关系,阐述他7年来制作“地书立体书”过程中,一些深入且未完待续的思考。

受访人丨徐冰

受访人丨徐冰

采访 | 孟希(简称“Q”)

Q:这次推出的“地书立体书”作为“地书”项目的分支,是哪种其它媒介无法达成的因素,促使您选择以立体书传达?

徐冰:我一直都对印刷和出版物感兴趣,早年插队的时候也做过油印出版物,后来又对艺术家手制书感兴趣,也做过艺术家手制书的展览。我想,传统出版逐渐被屏幕阅读取代,或许反倒给由纸媒转换而成,由艺术家制作的艺术书籍,提供了新的空间与可能性。我有一位在伦敦开古书店的朋友,我曾问他,书籍纸媒都快没人读了,你销售古籍、手稿、古代文件,岂不是越来越难做?朋友却告诉我,进入数码时代,大家反而开始对特定类型的纸质媒介更加珍惜了。纸质书能让人产生多向度的愉悦与满足,人总还是需要更直接的感觉动力,毕竟,触屏阅读的体验实在有点无聊。大家其实也可以观察到,很多书店开始转型成礼品店,书籍正在转换成一种多功能的艺术衍生品。

至于我为什么选择立体书。从本质上讲,我的很多作品都是在试图给人的惯性思维制造一点障碍,想要通过总结既定的知识或思维系统,调整回归到某种原初状态之中。

立体书的好处也在于此。首先,它的阅读门槛特别低。无论是“地书”还是立体书,孩子们都特别喜欢!有意思的是,我发现孩子阅读它们的速度特别快,反而是高知识阶层的成年人读得很慢。生活经验中,普遍都是大人给孩子讲书,但是面对我做的“地书”,情况正相反,孩子会给大人讲书。我想是不是因为大人的知识概念过强,而立体书和人类直观、原始的认识方法更接近。立体书项目进行到后期,我发现当代艺术的很多元素,不就是孩子的手工与游戏?本质上,或许就是一回事。

《地书立体书》大黑本,24.2x35.3x4.7cm

《地书立体书》大黑本,24.2x35.3x4.7cm

《地书立体书》大黑本内页

《地书立体书》大黑本内页

其次,是我后来许多作品的表达都在现实与非现实,真实与非真实之间进行挖掘。例如“蜻蜓之眼”,“背后的故事”等作品都有相似的讨论范畴。当下,我们每一个人的生活已进入到一种多维关系中。人人都用手机,我们时刻都在和手机一起“演双簧”,向世界展示“我是谁”“我在哪”,其实都是“演”出来的,内容并不真实。然而这种多维生活也是现实生活,只不过它是另一个维度的生活。

这也是为什么“元宇宙”最近尤为挑动世界的神经。早在近三十年前,美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森提出这一概念时,并没有收到如当下如此强烈的反响。或许是因为,当时人们的真实生活还缺乏与“元宇宙”概念配套的设施与系统,世界也就无法真正进入围绕这三个字展开的可能性中。随着虚拟现实技术的发展,我们也许会真正进入“元宇宙”指向的,一种更为纯粹的多维生活。基于现状,我希望借立体书中孩子的思维方法与手段,提示我们对当下多维语境进行感受与思考,带领人们回到认知的某个起点,重新开始。

Q:这次立体书的尝试,是否与您曾谈及“不想做太沉重的东西”有关?

徐冰:不想沉重,其实是我不喜欢“假大空”,不想做需要用繁琐理论去阐释的作品,理论总是把观众越推越远。我个人认为,或许在本质上,东方人的思维就不太适合西方的推理式思维产生的理论。也许东西方人具备不一样的能力?只是西方文化强势,要求我们补充“缺失”的东西。比如说,我自己就不太适应西方理论,也曾试图跟着大家一起啃,读完问自己究竟有多少体会?好像也说不上来。

我自己在实践中的体会在于,真正把一件复杂事物弄透、搞懂的人,反而能用最简单的表述讲出他的所得。没有这个能力,或许还是没懂。实际上,“地书”包括立体书中的词汇对位并不简单,甚至需要写一本书来解释,但大家介入“地书”的世界又挺容易,它的表面平易近人,对思维的启发性埋在它的内部。我喜欢这种做法胜于表面的装腔作势。复杂的表述或理论的装饰,只会让观众包括我在内最终觉得自卑,所以我希望把自己的思考尽量简单地说出来,就够了。

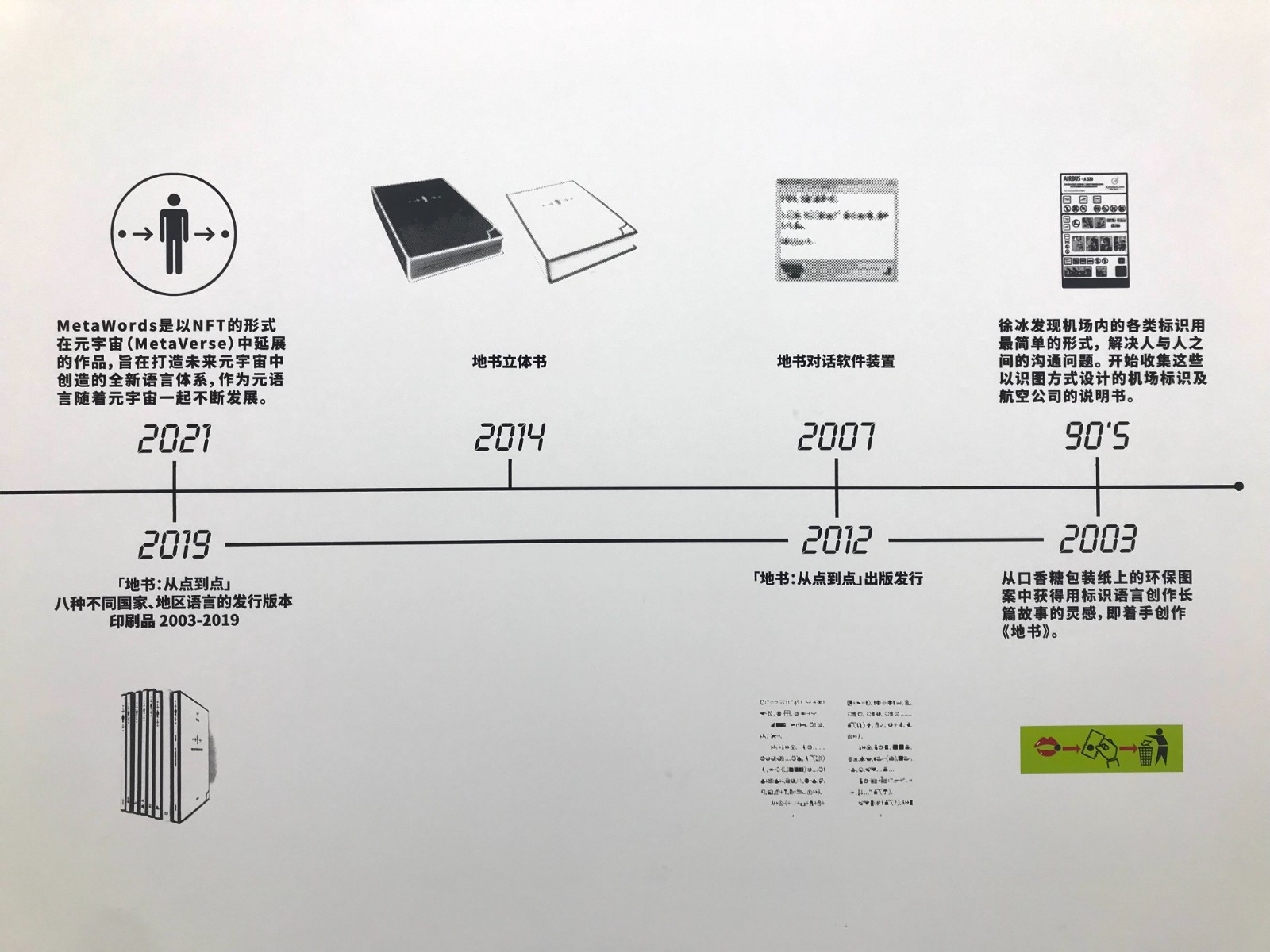

“地书”发展年表(部分)

“地书”发展年表(部分)

工作室现场区域展示的“地书”创作过程

工作室现场区域展示的“地书”创作过程

Q:您似乎总是在采访中,也包括您的《思想与方法》等自我梳理中,强调自己这一代人“没有知识,没有文化”,但又一直在做“书”,一直在反思知识和文化......

徐冰:有一位比利时心理学家朋友曾告诉我,“人一生的目的,就是要找回失去的东西。”这句话对我影响很深。我们究竟失去了什么?我觉得我们失去的,或许是文明对我们的改造过程中带走的东西。所有文明对人类的教育和改造,其实都在抹杀掉一个孩子具有的,而一个人本应保持的东西。面对文明和知识,我们是要具有一些反省精神。

各译本“地书”

各译本“地书”

Q:叙事在“地书”项目以及本次立体书的尝试中处在怎样的位置?

徐冰:这还是需要从“地书”谈起。从概念上讲,“地书”的内容其实就是一本故事书。我感觉我们对故事,对小说的认识总是有点局限,认为小说必定要描述与平淡生活拉开距离的事物。实际上,离奇化、陌生化并不是小说的本质,我认为小说就是讲故事。我在“地书”中特意强调了一种概念化的故事,特意去反离奇和陌生化,因为超出正常生活的故事并不一定精彩,也并不是故事的本质。

另外,我也希望在书中描述某种非常符号化的生活,让故事内容与“地书”采用的手法相互注释。我没有用任何一个自己发明的字符书写“地书”,其中的每一个符号背后都有一个对应的共识概念。我希望用这些拥有共识对位的符号讲述一个高度标准化、归纳化的故事,并由它们最终组成一个当下最“标准”的人。当然,“标准人”涵盖的范围是所有认为卫生间男女标识可以代表自己的人,他们是认可依托全球化工业生产在全球蔓延的标准化符号的人,也是真正进入当代生活的人。

Q:您翻阅成书的感觉如何?是否达到预设的目标?

徐冰:有时候看当代艺术看多了会觉得无聊。偶尔看到一件特别智慧,思考结实,表达到位的当代艺术作品的时候,又会激发出新的巨大的兴趣。由衷觉得自己还是要好好工作,当代艺术领域仍旧很有意思!类似的情况也发生在手制书上,当我被别人的优秀手制书激发出我对世界的新感受和兴趣,会忍不住感叹,这世上真有如此智慧的事物。

我花七年制作属于自己的立体书,才发现立体书的制作比看起来还要难,它是工艺技巧、艺术性和历史的综合产物,是书籍中的当代艺术。翻我自己做的立体书,我一般会先找问题,挑毛病。这个设计足够合理吗?有没有更好、更有趣的表达方法?大概是我有“毛病”,总要求一件事必须绝对到位,否则就会心理很不舒服,会下意识去审判它。所以我现在也不太翻它,也是想让自己愉快点。

我在“地书”项目中追求绝对的符号化和绝对简洁的表述,这种追求恐怕没有尽头。这也符合“地书”的特点,这就是一个望不到头的项目。这也是为什么我在本次展览中展示了工作室的场景。“地书”的材料还在不断变化、繁衍和生长。伴随材料,“地书”同样在生长,它没有尽头,“没完没了”。

在艺术中,我很看重材料的生长,反而不大看重艺术本身,比较关注艺术之外的社会现场。比如说“蜻蜓之眼”,有想法之时还做不出来,因为当时还没有那么多监控影像上传云端,它只在概念上成立,但是我知道,只要有足够材料“蜻蜓之眼”是可行的。03年开始的“地书”也是如此。“地书”的想法出现时,全世界只有一两套通用的表情包。随着全球化加深和通讯技术的发展,促成了emoji等符号表述的发展发达,“地书”项目也随之生长。

材料生长的重要性也在于我后来发现,判断一种文字系统是否成熟,并不在于系统本身设计的好坏,而在于使用者与系统的配合度。03年左右,人们普遍认为emoji等符号不成气候,无法进行复杂的表述。经过不到20年,使用者与符号系统的不断协调,人们最终发现了emoji有传统语言无法媲美的表述空间。就好比,晚上和人微信聊天,其中一个人觉得想要休息,又不好意思直接讲,就发一个月亮的符号,对方立即明白了。这就是人对符号系统在使用中的调整与补充。“地书”项目取得越来越多的进展,获得更多人的关注,我想或许是吻合了未来人类表达的某种趋势。

Q:“普天同文”令人联想到世界语发明背后的观念,从03年至今,伴随项目的发展迭代,您在“地书”中强调的“普天同文”是否有某种内在变化?

徐冰:我对语言一直很有兴趣,对世界语也有些了解。我个人认为,世界语难以推广的关键在于它需要学习,而符号语言最大的优点是不用学习。跳脱出文化意义之外,单从语言的工具性角度讲,文字发展的整体趋向是方便。如此看来,简体字一定是最终的优胜者,因为它简明易学。好比,手里有两把斧子,一把是拥有无限文化含义的出土文物,但欠缺工具性,另一把特别锋利但没有文化积淀,你会用哪一把?毫无疑问,人们总会选择更方便的工具。

我也很喜欢从外表入手分析我们的母语。在工具层面,文字的外表占有很重要的位置——否则书法艺术就无从谈起了。我的很多创作,包括早期的美术字等等,其实都是围绕文字外部进行。在中文的外部,有很丰富的空间供我们思考与工作。

而符号语言的特点在于,它十分适应当下的客观存在,是最为直接、对位的语言。一个符号化的杯子,跳过了语言这个中介,与客观存在有更直接的关系,它又与所有语言可以直接对位,因此成为了不同语言的中间站,这是任何一门语言都不具备的能力。可见的是,人类从读音开始,又从更具象的读图到读符号,人类似乎越来越“懒”,也让读图自有它的优势。

文丨孟希

图片致谢展览主办方東京画廊+BTAP和徐冰工作室

参考书目:

【1】《徐冰:思想与方法》,徐冰著,湖南美术出版社,2021年1月;

【2】《徐冰:从天书到地书》,徐冰著,广西师范大学出版社,2020年8月。

展览信息:

徐冰:地书立体书

徐冰:地书立体书

XU BING RELEASE OF BOOK FROM THE GROUND POP-UP BOOK

策展人 | Curator:薛俊浩

主 办 | Organizer:東京画廊+BTAP

协 办 | Co-organizer:CASHART

展 期 | Duration:2021.9.25-11.28

发布会 | Conference :2021.9.25 3:00 PM

展览地址 | Venue :東京画廊+BTAP(北京)(北京市朝阳区798艺术区陶瓷三街E02)E02 Ceramic 3rd St.798 Art zone, Beijing