从摄影、版画到中国油画的文化自觉

在几十年的艺术实践中,陈淑霞曾跨越多个重要创作阶段,细细考察,她的每一次创作转向都并非心血来潮,自有其背后的深思熟虑。从1988年艺术家的毕业创作丝网版画《清气》开始,似乎便奠定了她对于艺术形式研究的持久关注,以及不断背反艺术潮流,试图在作品中审视和追求自我的创作倾向。

《清气》,丝网版画,70 cm×50 cm,1988

跳脱出八九十年代“原色”系列中的现代主义风格,千禧年始,陈淑霞的创作迎来一变,依托“虚实两境”、“山水间”等系列创作,陈淑霞开始思考如何将西方油画与中国画的图示、审美因素尤其是艺术理念进行融合。

《粉红色的花》,布面油画,140 cm×120 cm,1991

《粉红色的花》,布面油画,140 cm×120 cm,1991

《四个苹果》,布面油画,140cm×120cm,2000

《四个苹果》,布面油画,140cm×120cm,2000

“油画中国化”稍有不慎,便会落入强行“嫁接”的窠臼或有功利之嫌。然而,陈淑霞的“融合东西方”意图,实际上并不在于树立价值目标或是制造风潮,而是属意于自我的表达。这一阶段的工作面貌和成果一如鲁虹所言——“从中国的立场去反思西方绘画,也从今天的立场去反思传统绘画。”【1】“反思”或许才是促动陈淑霞在艺术中探究和向前的动力。那么,反思的对象与结果是什么?

“融合”面对的对象,一方面,或许是一位使用西方油画媒介创作的东方人的内在冲动,被笼统地归纳入“油画中国化”并无实质误会,但究其细节,陈淑霞在千禧年后这一时间节点选择返回中国传统艺术,或许可以视作艺术家试图通过创作,对90年代起国内艺术圈氛围的某种反应与反思。经由“回归传统”,她向国内在市场化后整体趋向于“狂飙突进”的艺术界,抛出了一个问题——作为由现代主义起步,却中途决心面向中国传统的油画家,她是不是一位当代艺术家?

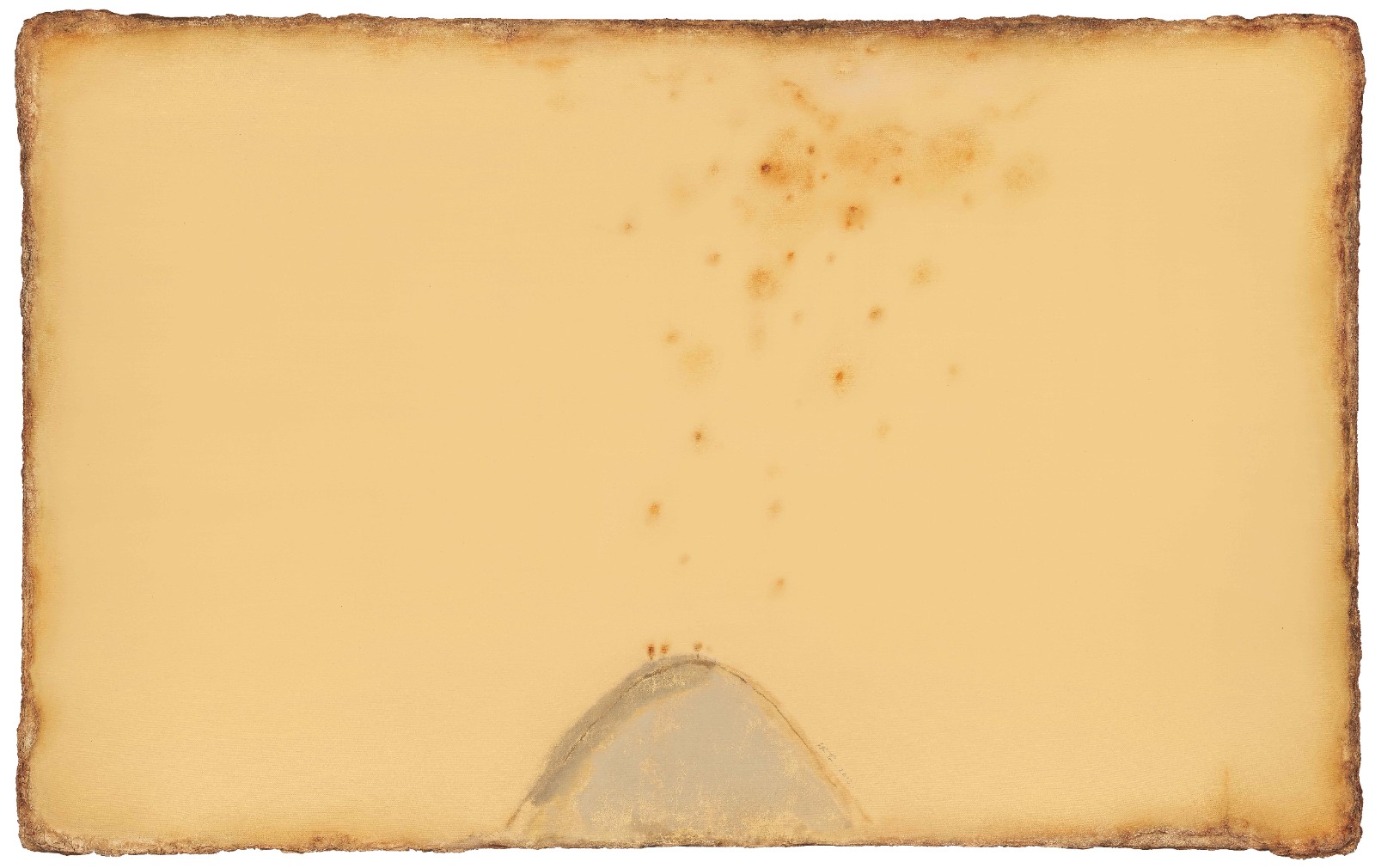

《花落》,布面油画,122cm×192cm,2013

《花落》,布面油画,122cm×192cm,2013

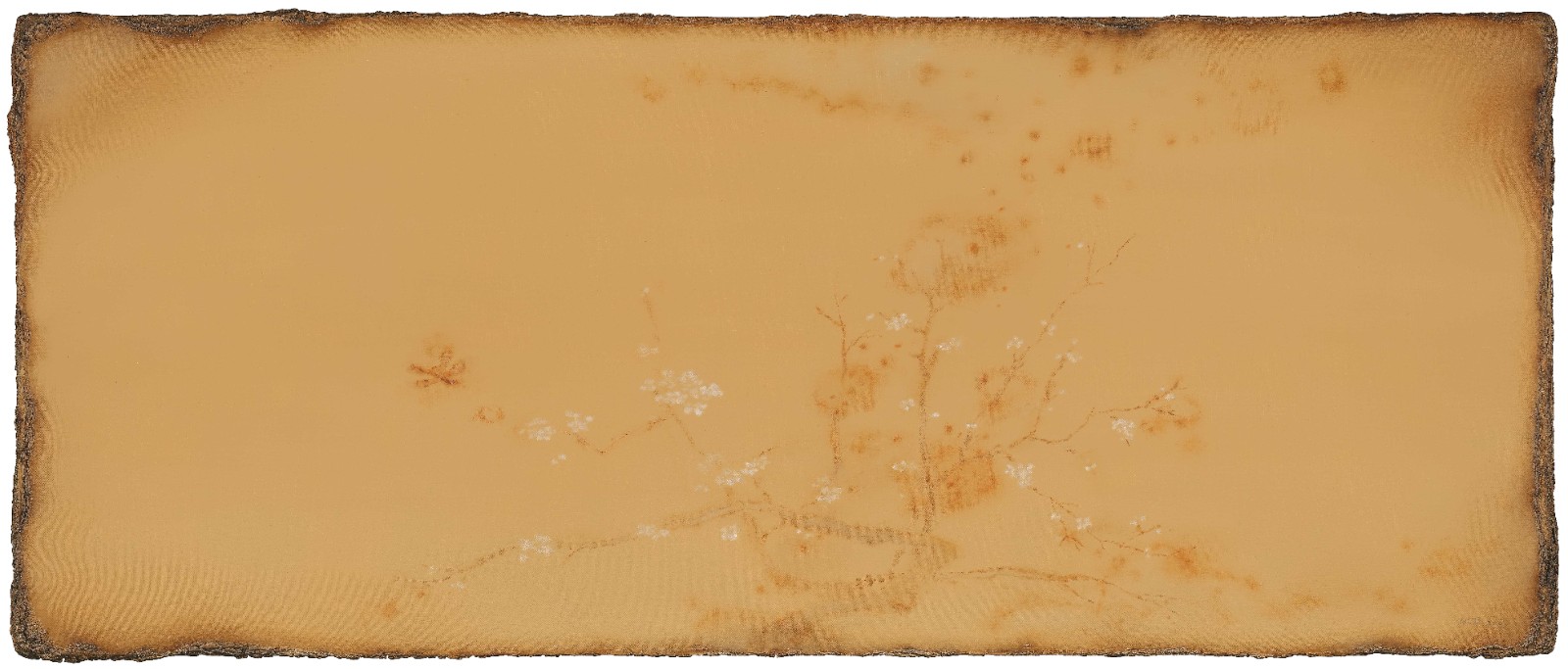

《香枝》,布面油画,112cm×262cm,2014

《香枝》,布面油画,112cm×262cm,2014

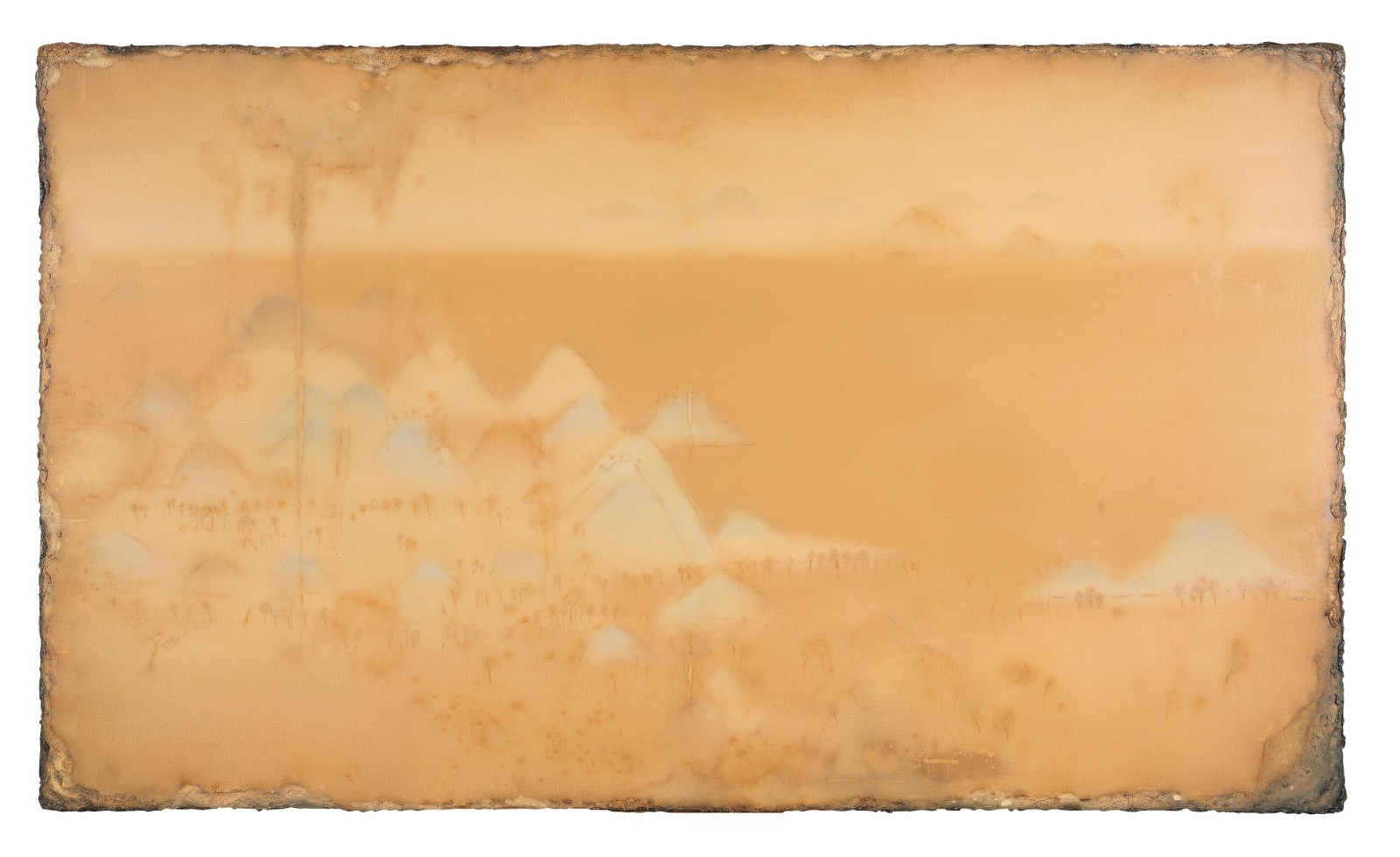

《浅洚》,布面油画,210 cm×360cm,2014

《浅洚》,布面油画,210 cm×360cm,2014

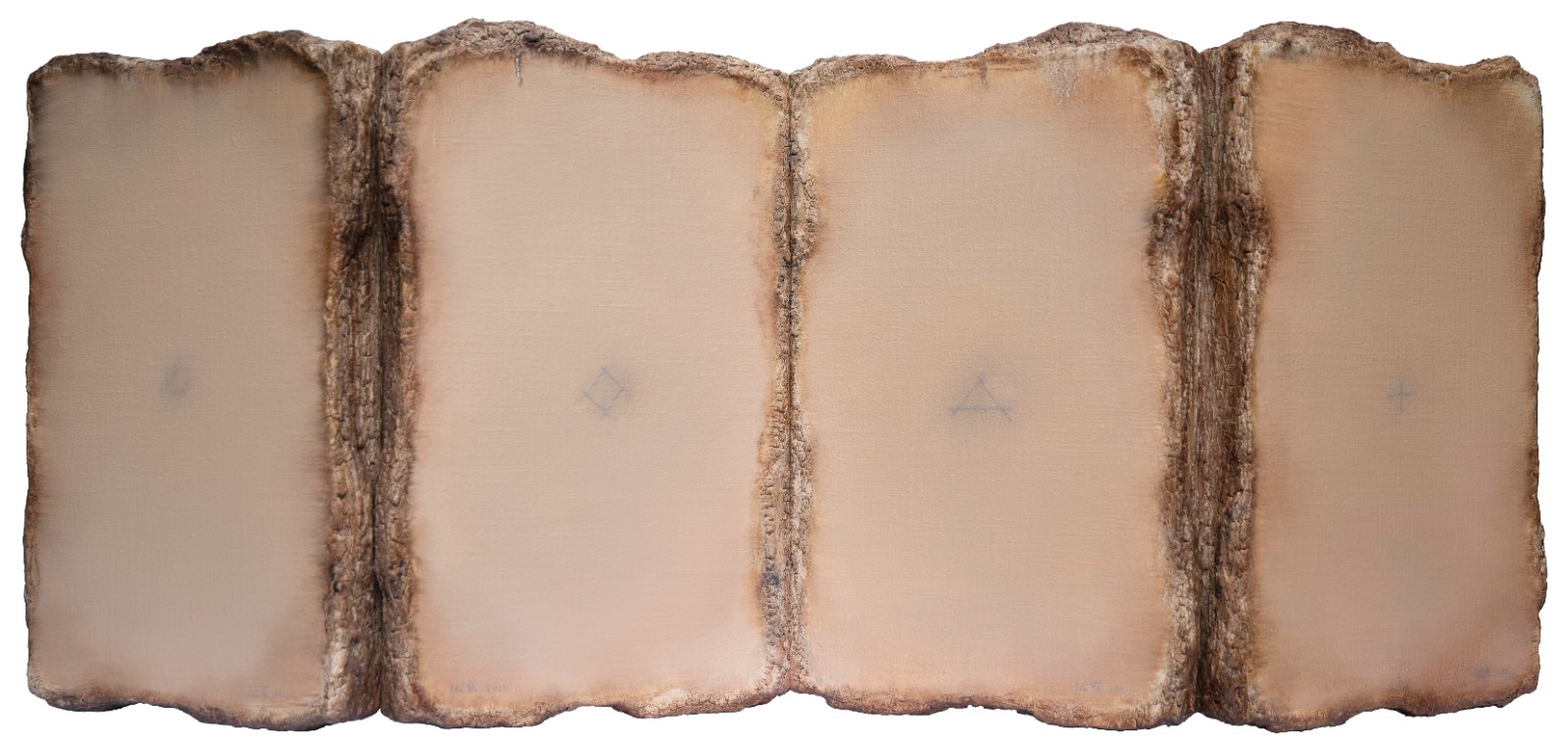

同样是在2000年至2010年间,陈淑霞本着近似的思考逻辑从“油画中国化”拓展出了另一条创作路径。从2008年动念,到13年正式开始,陈淑霞对于“边界”的兴趣逐渐渗入了她的媒介探索与主题表述中。从更为直观的形式层面考察,相比“虚实两境”与“山水间”系列对中国传统因素尤其是“图式”的汲取。在画面中以强形式感,突出媒介自身属性的边缘处理,让“边际”与“此在”系列进入了如李军所说东西方艺术在处理“‘图-底’关系”时,展现出的对于两种不同观念的玩味与讨论。

李军在《从文化引用到自我作古——陈淑霞新作的观察》【2】一文中提及东西方艺术在各自追求平面性中的两种不同路径,“在中国传统绘画中,无论是绘于绢素还是纸质材料之上,都是基于绘画材质(底)和绘画笔墨(图)的二元性原理。笔墨直接施于绢素或纸质的材料之上,‘图’并不覆盖‘底’而在形体中或形体之间留有大量的空白;这些空白在画面中起着暗示形体的材质或虚空、大地甚至水面的作用。”

《一堵墙》,布面油画,213cm×363cm,2019

《一堵墙》,布面油画,213cm×363cm,2019

《边际》,布面油画,163cm×263cm,2019

《边际》,布面油画,163cm×263cm,2019

《后山》,布面油画,472cm×116cm×4,2019

而在西方绘画中“西方油画首先要在‘底’(Support)和‘表’(Surface)之间做出区别。”画家在被“表”(在亚麻布等纤维之上经过处理之后所呈现的表面)覆盖的“底”(包括画架和覆盖画架的亚麻布或帆布)之上进行绘画,由此形成新的表面(“图”),而西方绘画对于空间的建造,正是建立于“图”这一凸画面之上。【3】陈淑霞对“边际”进行处理,即主动利用西方油画之“底”的方式,揭示出李军所言“原先被西方油画的构成原理所遮蔽了的‘Support’(底)的物质基础。”【4】这种运用东方艺术观念与西方媒介进行的绘画平面性研究,使得陈淑霞在油画中引入“古意”的探索,跳脱出了对于象征性与古代图示挪用的框架之外。

《只言》,布面油画,20cm×23cm,2019

《只言》,布面油画,20cm×23cm,2019

《只言》,布面油画,23cm×20cm,2019

《只言》,布面油画,23cm×20cm,2019

“边际”系列的媒介与主题表达,统一在“时间性”这一概念之中。一方面,时间性贯穿于创作的过程中,“时间一直与画家或艺术家同在,他或者她活在时间里,画笔与她一起度过许多瞬间,在画的过程中回味许多瞬间,选择性地记住或表述瞬间。”而媒介的时间,也是个人性的时间,其表达的实质,通过堆叠的材料制造出的特殊边缘——令人联想起被焚毁、被破坏、被时间自然侵蚀之物——象征直指古旧之物。而“古物”并不完全是某种复古情怀的符号,更是整体性时间的容器,种种复杂的情绪与历史、文化的指涉交织其中。

《实景》,布面油画,140cm×363cm,2019

《实景》,布面油画,140cm×363cm,2019

《绿踪》,布面油画,360cm×210cm,2021

《绿踪》,布面油画,360cm×210cm,2021

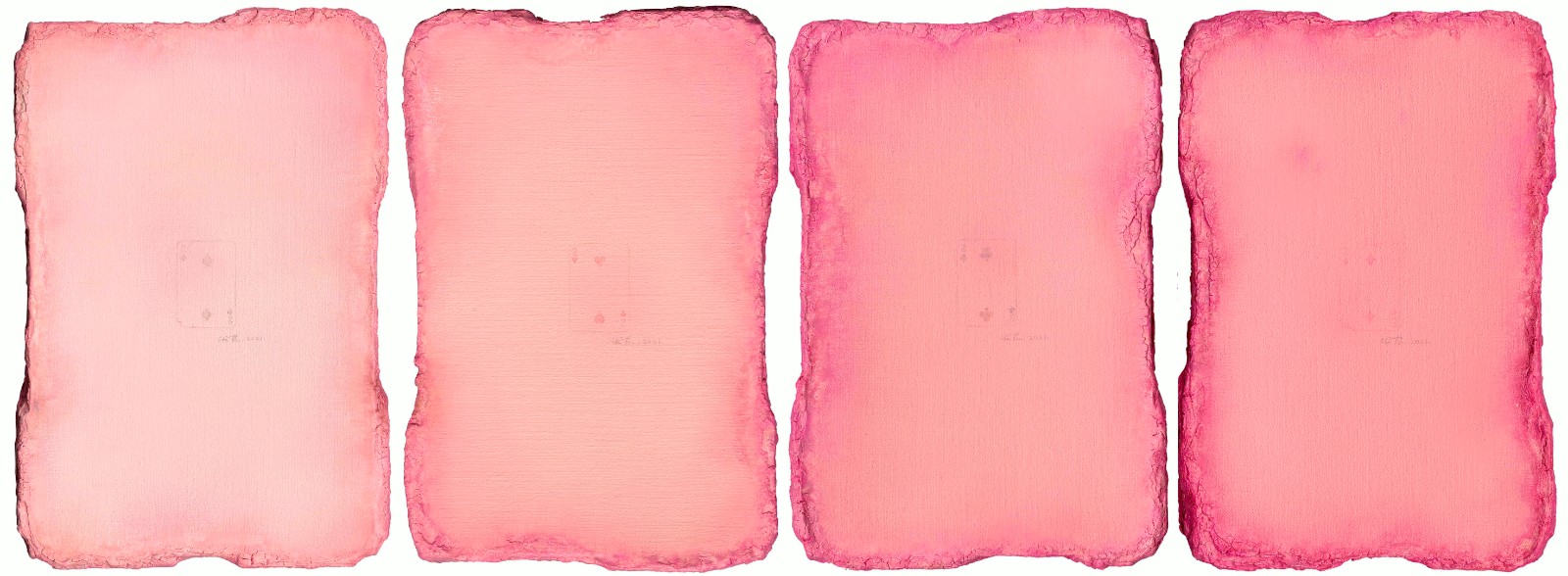

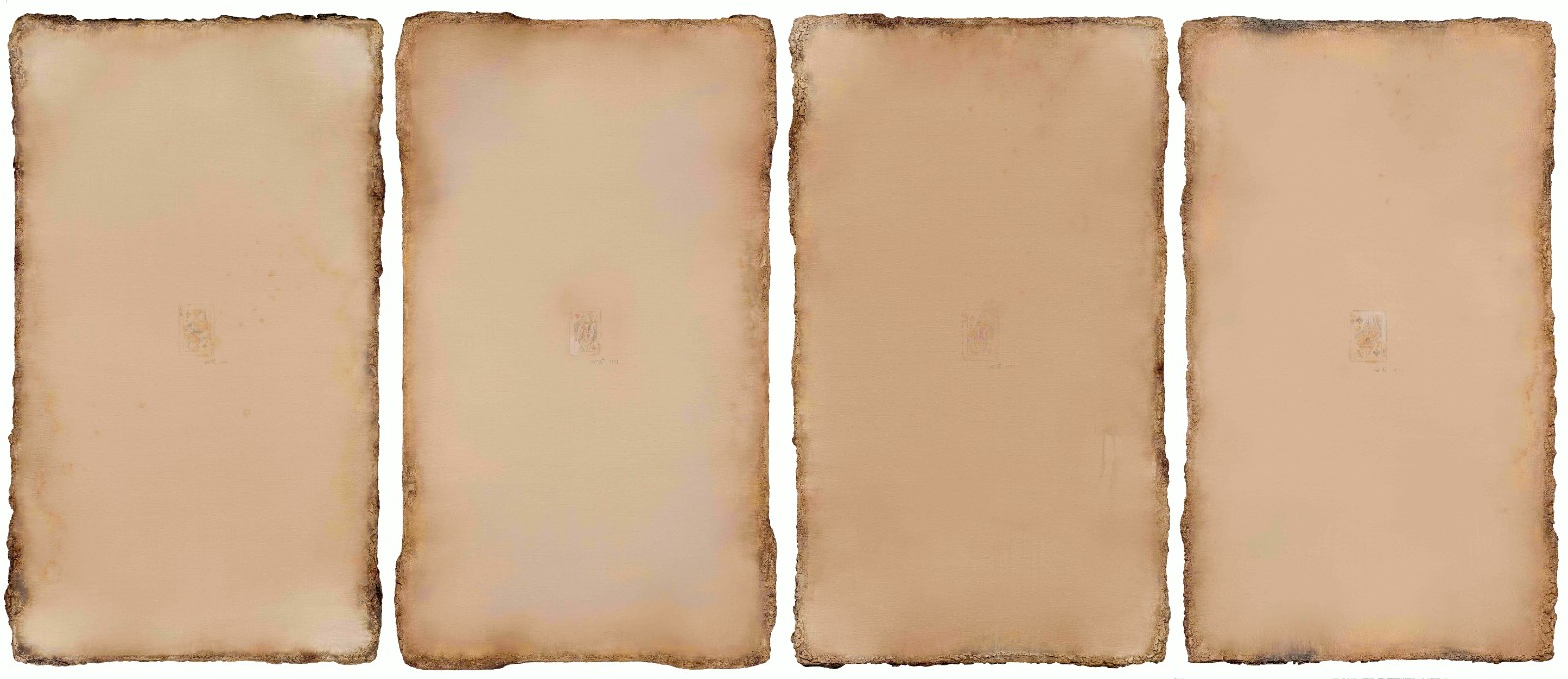

2020年,或许是因为疫情对于心灵的触动,艺术家对于社会与时代氛围的思考与情感,在2020年开启的“好牌”系列中,“纸牌”这一符号,拥有着陈淑霞作品序列中较为明确的隐喻传达。与从“边际”延续而来的对于绘画边缘的强调与处理,共同构成了在面临社会变局之际,艺术家对于个体命运和人类处境的关照。

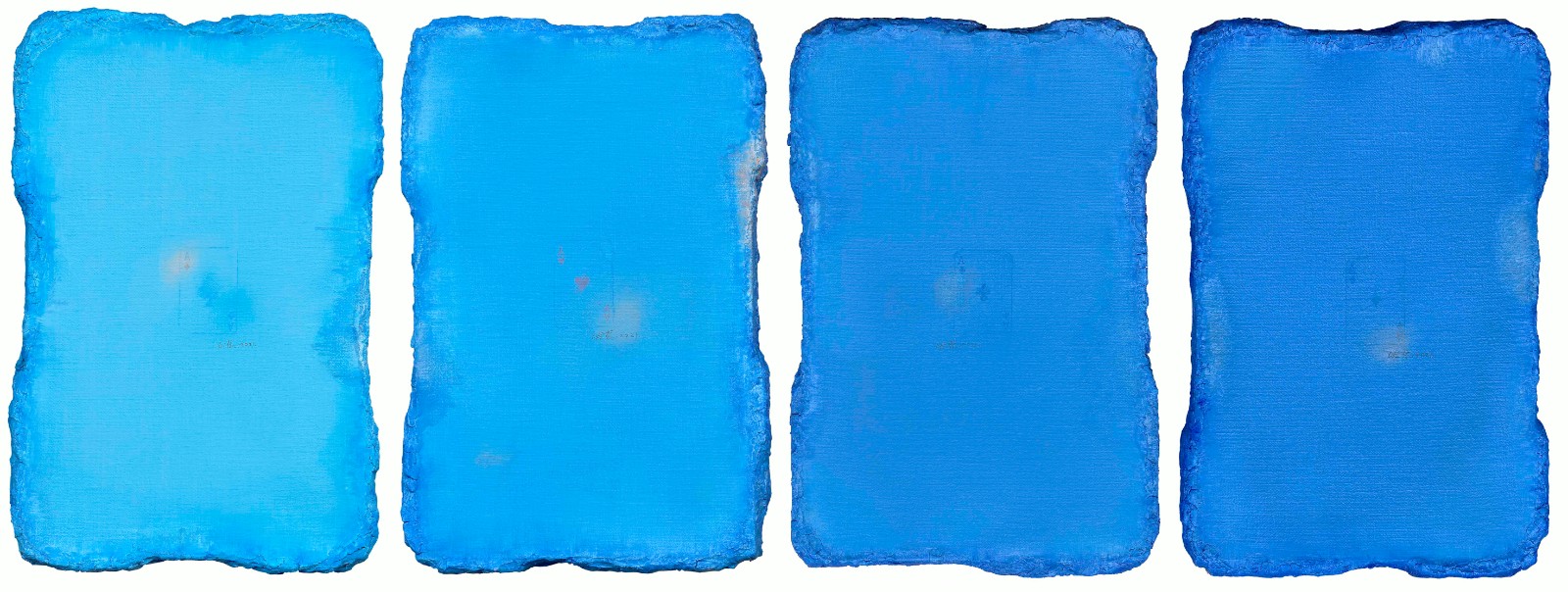

《好牌 - A》,布面油画,58cm×38cm ×4,2021

《好牌 - A》,布面油画,58cm×38cm ×4,2021

《好牌-2》,布面油画,58cm×38cm×4,2021

《好牌-2》,布面油画,58cm×38cm×4,2021

《好牌-Q》,布面油画,122cm×70cm×4,2021

《好牌-Q》,布面油画,122cm×70cm×4,2021

值得注意的是,展览中提及了陈淑霞在中央美术学院三、四年级阶段,介入摄影创作的经历。作为中国艺术摄影的较早一批实践者,从表面来看,摄影与艺术家在90年代受到现代主义艺术思潮影响时期的创作,似乎拥有更直接的“亲缘”关系,而与“回归”中国传统艺术的创作则相距甚远。

在支宇看来,陈淑霞这一段艺术履历中颇为跳脱的摄影创作阶段,或许与反对“图像专制”有关:“摄影艺术基于照相机彻底完成了对西方传统透视主义视觉表征机制的机械化与固着化。通过全球化扩张,西方经典透视主义的观看方式与图像生产机制排斥和摧毁了其他文化原有的视觉传统,无个性的、千人一面的视觉方式征服了全世界。也许,艺术家敏感的天性最容易被这种图像专制所激活。”【5】遥想八十年代末至九十年代初,被风光摄影占据的中国艺术摄影状况触动了陈淑霞,因而希望创造出表达新形式、新视觉并承载有新观念的摄影作品。在创作逻辑的铺陈下,摄影在陈淑霞的创作中并非昙花一现式的存在,在创作动机与艺术观念层面,与后来汲取“传统”元素的创作序列,实则共享极为相近的创作思路。

《寻找自我》,胶片摄影,31cm×25.5cm×4,1987

《寻找自我》,胶片摄影,31cm×25.5cm×4,1987

然而,在创作生涯陈淑霞发出的种种“反对”声音,并不意味着陈淑霞是某种“进攻”欲念饱满的艺术家。而是如同绘画的肢体动作本身——需要时不时地习惯后撤一步,以维持掌握全局的清醒与自持。她的艺术主张夹杂种种情绪,以不动声色的方式在画布内涌动。某种微妙的距离感:难以掌握的,变幻莫测的画意,由松节油与堆叠的颜料调制出的留白与气韵。而视线能够掌握的,是画面中央划过的一道若有似无,令人联想起淤青,或是如伤痕般占据在画布中央的,一抹浅淡腼腆的云山,它有能力引发更多联想——一道很可能来自米氏的云山。图像以接纳联想的方式,抗拒被全然清晰定型乃至定义,在确定与不确定之间,流露出陈淑霞作品中某种特有的“神情”。

《三绿》,布面油画,80cm×110cm,2014

《三绿》,布面油画,80cm×110cm,2014

欲言又止——去往过度表达的反面

在创作中,陈淑霞避讳某种直接的冲突,几乎少见激烈的色彩冲撞,抑或是口号式的表达。如她自己的形容——或许是出于天性,以及来自学院教育多年的熏陶,她总希望“让看到作品的人感到舒服。”这让她的创作往往呈现出和谐而宁静的状态,但并不意味着拒绝另一种观者的到来,“当然有人只能看到这里,有人能看到更深的地方。但是我也深知,完全的理解并不存在。”温和的情绪停驻在表面,更近一步的观者或许能够看穿在平和背后,画面中隐蔽的矛盾与疏离。

与画面中的“风和日丽”截然相反的因素,徘徊在陈淑霞所描绘的“心灵的景致”间。难以付诸笔端或是用语言精准抵达的东西,近似于某种思考、情感与状态的精致混合物。推动陈淑霞思考并在画面中付诸行动的根源,大概存在于几组个体与外界的张力之间,其中包括——艺术家受到学院派艺术教育与80年代末的现代艺术思潮之间;千禧年后,国内艺术市场泡沫高涨与极力避免误入狂禅的个人艺术选择之间;宏观上,则是个体经验与社会环境的变迁之间......几组关系间存在的张力,为艺术家对社会和自我的审视提供了原始材料与思考动力,艺术家通过对社会环境的敏感体察,和随后而至的深层审视与思考,落实在画面中,营造出富有艺术家个人特色的“灵韵”。

《空》,布面油画,260cm×160cm,2006

《空》,布面油画,260cm×160cm,2006

人们在本次展览的第三展厅中,可以看到艺术家创作经历中的重要图像与文字资料以文字和视觉并行的样式悉数展出。艺术家1987年从美院毕业至今的求学、工作与参展经历等等现实线索,与她在不同阶段的创作实践与兴趣转向进行了有趣的彼此参照,于互文之中,帮助观众对陈淑霞的艺术表达形成更为丰富与深层的解读,从而接近画面中“欲言又止”的内核。

疏离感,或可以被描述为某种“心理距离”——这一陈淑霞创作中独特明晰的特质被冀枞在《慢视觉——陈淑霞的未语质感》中归纳为“未语质感”。他认为陈淑霞从九十年代以来,其“原色”、“虚实两境”、“山水间”、“边际”等等视觉表达与图式的背后“都明确表达着一个个体在飞速发展的信息技术洪流社会中的‘降躁’需求,亦展示着一种对于当代文化切身体验的主动探索,而这些则最终构成了陈淑霞源源不断的原创表达背后所运用的一种‘无言’策略。不过多叙述、不过多表达;不过度陶醉、不过度欣喜。一种秘密的符号逻辑拉近了个体与景观现实的距离,形成一种真切的生命感悟。”【6】“欲言又止”并不意味着某种姿态式的妥协或标新立异的需要。

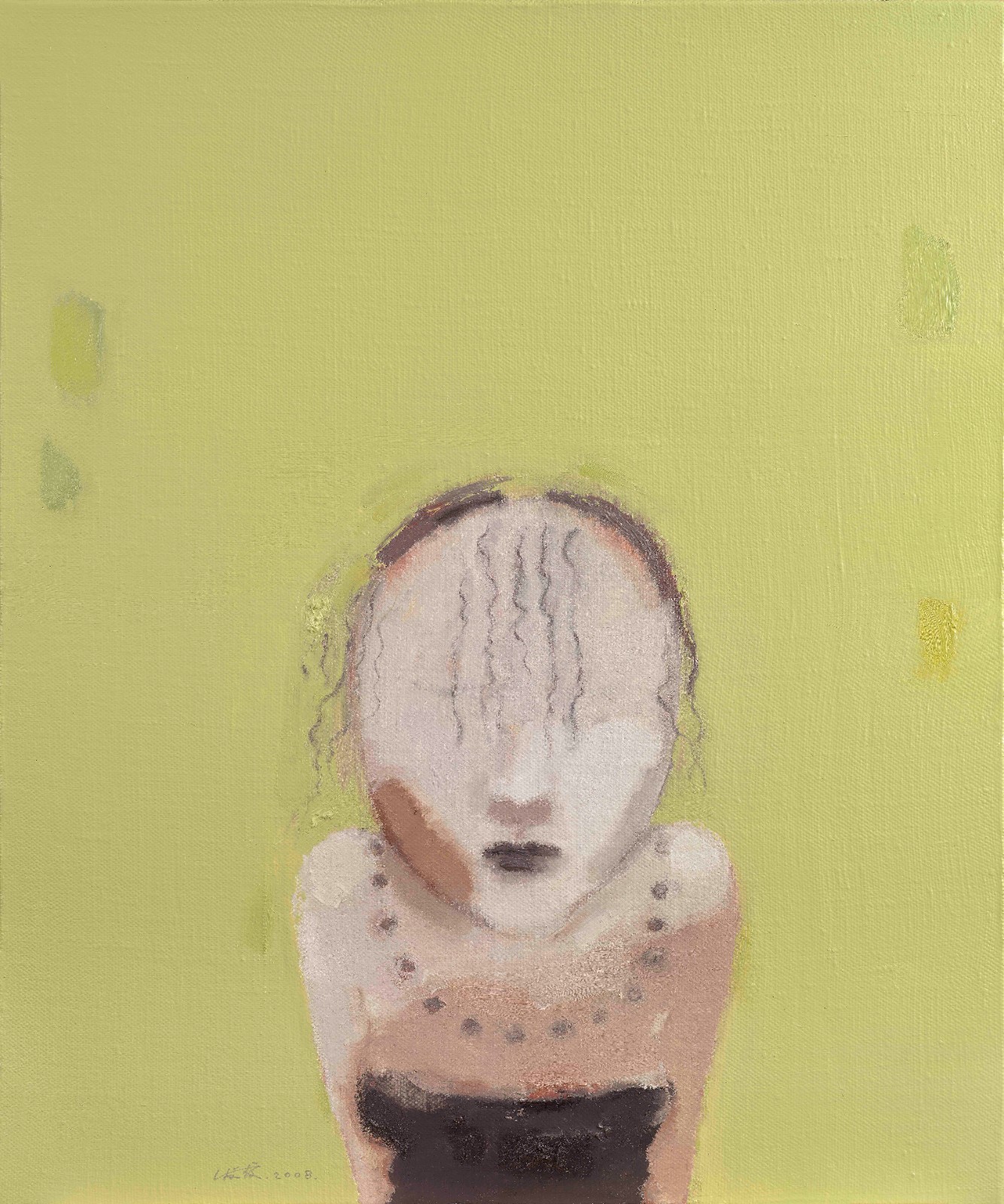

《青春记忆》,布面油画,60cm×50cm,2009

《青春记忆》,布面油画,60cm×50cm,2009

《青春记忆》,布面油画,60cm×50cm,2008

《青春记忆》,布面油画,60cm×50cm,2008

陈淑霞如此剖析她的这种“逆反”特质——对于外界把她视作女性艺术家并进行“日常化”“身体性”“敏感”等归纳的反馈,她认为,“我是女性,这一点无法改变。但是大家总在使用‘女性艺术家’这一名词,为什么没人强调男性艺术家呢?其实,我更愿意观众把我的作品视作是一个“人类”创作出来的。”对于在本科期间短暂却全身心热烈投入的摄影创作阶段,她自述其直接动因或许来源于,“当时的中国艺术摄影主要以风光摄影为主,我当时觉得这种摄影很无趣。”而对于自己在中国传统画意中寻找什么,以及为何寻找,她表示,“当时中国整个艺术氛围是市场正处于起步高速发展阶段......我就要反过来,在自己的作品中寻找慢。”

对于周遭环境的和缓反叛与反复调适,归根结底还是出于陈淑霞在艺术中寻找自我认识的意志。在这次展览中,她欣喜于能够如同观看一副新出炉的作品般,与自己的作品,即是与自己,拉开些许距离,以便冷静自观。自我审视的机会令陈淑霞意识到,寻找自我之路恐怕永无尽头,只因万物的变化无尽,能确定的,或许只有对艺术的看法,“艺术究竟是什么样子难以得出结论,可我认为它是神圣的。对别的东西可以不那么认真,对待创作一定要严肃,这是做艺术最重要的基础,否则就不能算作一个真正的创作者。”

就这样,某种一直存在的逆反,以既不极端也并不激烈方式,存在于陈淑霞画面中那些“遥远”的物象中——它们来自当下或中古的图示;也存在于展厅中这些亲切而模糊,瞬间而隽永的画面中——这些由心灵定格的镜头向有心人开放。它们有着温吞、轻盈如日常生活的表面,更深处,或许是经反复思量后,终究不忍全部撕开的,有关人生乃至生命的沧桑底色。

受访人丨陈淑霞

受访人丨陈淑霞

采访 | 孟希(简称“Q”)

Q:可以注意到,在展厅墙上附有理论家对您作品的评述文字,它们在展览中起到怎样的作用?

陈淑霞:我们总会惯性地认为,能否看懂作品都是观众自己的事。但因为我多年从事美术教育工作,也逐渐考虑到作品与观众关系的问题。因此在本次个展中,我特意在作品边附有一些文字,或许能够帮助观众更轻松地进入作品,当然一切还是尊重观众的主观意愿。

这些文字主要出自批评家对我作品的评论文章,为本次展览我又特地进行了摘选,让墙字与绘画的视觉既要匹配又避免成为画面的对位阐释。比如三号厅的文字选择,文献展厅按照惯例一般都是按照时间线索,展示艺术家的履历与展览成果。为脱离陈规,以免让观众感到乏味无趣,三号厅更多以图文并行的视觉化方式,呈现出我在不同时间段的心态与个人经历,并基于创作思路的转变来重新梳理我的简历。

Q:您对自己的作品经由女性主义视角进行评述有何看法?是否介意进入女性主义艺术家名单?

陈淑霞:我更愿意观众把我的作品,视作由一个“人类”创作出来的。大家总在使用“女性艺术家”这一名词,为什么没人强调男性艺术家呢?我想这种提法或多或少有点歧视的味道。某种“重视”说明了女性被置于弱者的位置——需要在特定的日子,以特定的名词加以关怀。

当然,我是女性,这一点无法改变。某种差异也体现在不同性别对于“身体”的表达。作为女性,我在画面中对于“身体”的关注点肯定与男性不同,但我不会将它作为某种策略;我画面的背后也有很强情感因素,但也绝对不会以强视觉刺激,以直接的冲突的方式表达出来。或许是来自学院派影响,我喜欢在画面中先让人感到“舒服”,体会到安静与舒适而非视觉刺激,但舒服的背后也暗藏有忧伤、忧虑、矛盾等等并不令人“舒服”的复杂的表达。或许很多人只看到了表面的“漂亮”,但我相信总有人会看向更深处。

《天露》,布面油画,110cm×80cm,2007

《天露》,布面油画,110cm×80cm,2007

Q:三个展厅通过作品形成一个整体,其中,三号厅整理了您过去的文献与照片,经过这种全面的梳理,通过本次展览,您是否对自己产生某种不同的发现?

陈淑霞:随着年龄增长和对生命理解的加深,我越来越感受到,每个人来到世上都是被动的。当然要感恩父母,但我也难免深感出生并不是人主动的选择。既然已被动地来,就要开始思考活着的意义。对我来说,寻找自我的冲动一直从青年时代持续至今。

比如,什么是艺术?它是艺术史上持久讨论,又谁都无法给出定论的问题。我在学生阶段反而认为自己想得很清楚,或许越年轻越容易知道自己画成什么样可以得到优秀成绩,认为自己清楚该做什么。然而,毕业后反而又不清楚了。我的创作中,其实一直存在着某种“逆反”,我的毕业创作也有类似的思路,不管画成什么样,肯定不能和别人一样。包括我后来关注并强调对“边界”的处理,通过寻找时间性给观者带来的古老、传统之感。现在看来,其实也是出于一种逆反。

在我开始运用中国传统艺术元素之时,中国整个艺术市场处于起步的高速发展阶段。大概从2006年左右开始,评价展览成功的标准成为了售出记录。浮躁、高速、崇尚金钱的艺术环境,多少激起了我的逆反心理。如果那样也可以是艺术,我就要反过来,在自己的作品中寻找慢。艺术究竟是什么样子难以得出结论,可我认为它是神圣的。对别的东西可以不那么认真,对待创作一定要严肃,这是做艺术最重要的基础,否则就不能算作真正的创作者。这样看来,自我追寻也并不意味着迷失,反而成为了我的动力。现在回头看来,每个创作阶段都是在幸福与艰苦中走过,而自我追寻也仍在继续。

Q:1986年开始的美院摄影小组的活动经历很有意思,摄影和您的艺术创作有何种关联?

陈淑霞:我一直都对经由摄影探索新的视觉语言感兴趣。很多人并不了解我的摄影作品,其实我们这批创作在当时引起了一些关注,并参加了在法国举办的“阿尔勒国际艺术节”。我开始接触摄影,也是受到当时中国的艺术摄影主要以风光摄影为主的刺激,我当时觉得这种摄影方式很无趣。当时也没有数码技术,只能在暗房自己冲洗,创作难度非常大。当时我对摄影已经达到了酷爱的程度,可以不吃不喝,全天泡在暗房里。对摄影艺术来说相机很关键,而我们当时摄影小组同学们持有的相机都非常糟糕。设备虽比不上专业摄影师,但我们之间切磋的是作品中画面的构图、光线的营造、作品的想法与观念的表达,比较的是创造力。让观众看到自己的作品能有所触动,才不算失败。

《影子》,胶片摄影,31cm×25.5cm×4,1987

《影子》,胶片摄影,31cm×25.5cm×4,1987

Q:您的“边际”系列,通过形式语言营造出某种“心理距离”,想请您聊聊对“边缘”关注的初衷。

陈淑霞:将一幅画传统的视觉焦点从中心挪至边缘,是由于我觉得边缘也很重要。这种尝试从08年开始,在13、14年正式大批量开始创作,也是从那时开始,我不希望在自己的创作中仍旧延续西方绘画的视觉体系,转而在中国传统的视觉系统中寻找。中国画包含有某种独特的艺术理念,远超德国表现主义和抽象艺术的内核,与京剧的戏剧模式类似,它们都具有当代视野中的超前因素。

到创作“山水间”期间,我开始使用更为明确的中国画视觉语言,如山水图式和一水两岸的透视等等,到“边际”系列,我开始将中国画毛边纸的颜色与质感纳入画面,将画面边缘处理成古籍、古画如自然脱落、腐烂、烧焦或是破败般的特殊质感,希望给人以强烈的视觉冲击和对于“古老”与“传统”的直接联想。物象在这一系列中并非重点,因此我没有把物象画得十分实在。当年“边际”系列在大都美术馆展览时,有声音认为,整个展览的视觉缺乏变化。然而,不变和“慢”,恰恰就是我想通过视觉重复表达的创作想法。

传统意味着沉淀,意味着时间性,我希望作品中有时间沉淀的痕迹,追求观众第一眼就能认为我的作品很“传统”。所有人都在扎入当代,我就要走入“传统”。人人都吃速冻饺子,我就要在家里自己包饺子。“传统”如我,是否还属于当代艺术家?这是我想通过这一系列说明和讨论的问题。

《四声》,布面油画,56cm×36cm×4,2021

《四声》,布面油画,56cm×36cm×4,2021

《动容》,布面油画,56cm×36cm×6,2021

《动容》,布面油画,56cm×36cm×6,2021

Q:2020年开始创作的“好牌”系列中,可以看到您的符号使用相对明确,希望借此表达怎样的含义?

陈淑霞:因为疫情2020年所有人包括我自己的情绪都很糟糕。有时想到艺术家和知识分子能做什么?也就难免悲观起来。可当我越是悲观,反而会在画面中向反方向行进,如同“好牌”系列拥有的漂亮颜色,以及“山水间”系列中,身处美好山水间的两个人物,实际上,他们的眼睛并没有交汇,人类或许永远无法真正获得理解。

经过2020年,很多人的生活都面临重新洗牌。有太多人抓到一手烂牌,因此,“好牌”的命名也包含了我的期待,祝福大家在重新洗牌之际交到好运。当然,其中也不乏逆反心态。既然是画牌,不如我就稍微把“牌底”画得具象些,希望大家都能获得一张好牌。

文丨孟希

图片资料致谢主办方

参考文献:

[1]鲁虹:《化“传统”为“当代”——解读陈淑霞的艺术创作走向》

[2][3][4]李军:《从文化引用到自我作古——陈淑霞新作的观察》

[5]支宇:《具身艺术与边际精神——数字时代陈淑霞绘画艺术的当代价值》

[6]冀枞:《慢视觉——陈淑霞的未语质感》

展览信息:

“@武汉2021陈淑霞”个展

“@武汉2021陈淑霞”个展

2021.10.16-11.14

主办单位:湖北美术馆

策展人:冀少峰

艺术总监:傅中望