20世纪上半叶出现的“新国画”是一个以变革中国画为目标的概念及口号,与现代中国画的发展密切相关。2020年12月在势象空间开幕的“基石之路——中国现代艺术展”,呈现了包括“新国画”代表画家在内的共21位中国现代美术“先驱”的百余件作品,展览为观众了解“新国画”的具体面貌提供了视觉材料。然而这一概念是如何被建构起来的?其内涵经历过怎样的变化?作为展览的拓展与延伸,2021年3月13日,于势象空间举办的讲座“新国画:现代中国画的‘基石之路’”为上述问题提供了思路与线索,主讲人中央美术学院人文学院教授吴雪杉围绕与“新国画”相关的人物、事件、作品,回溯了“新国画”经过民国早期、民国晚期、新中国时期共三个阶段的发展过程,以此阐释“新国画”在不同历史情境下的意义。

主讲人 中央美术学院人文学院教授 吴雪杉

主讲人 中央美术学院人文学院教授 吴雪杉

第一阶段:高剑父与“新国画”

“新国画”这一概念最早由岭南画派的高剑父提出,但它的出现并不是一挥而就的,吴雪杉认为,高剑父的“新国画”需要结合他的生平及艺术发展历程来理解。

高剑父 《仿恽寿平水仙蟹石图》 纸本设色 1899年

高剑父 《仿恽寿平水仙蟹石图》 纸本设色 1899年

1892年,高剑父开始师从岭南画派奠基人居廉学习工笔花鸟画。1906,高剑父前往日本学画,他一方面受到日本画对于空间关系、画面渲染、明暗处理等方面的启发,另一方面还从日本的生物研究类书刊的插图中学习带有解剖性质的素描和写生。回国后他所作的《荒崖悬蠹图》《菡萏蜞儿图》中对昆虫细致入微的刻画,明显反映出这些外来影响的痕迹。这一时期的高剑父还未明确提出“新国画”一词,但他试图突破传统的艺术理念已开始生长,他在《时事画报》发表的《本报约章》等文章中重点讨论了写实及画家之社会责任的重要性。

1926年,一场在广东画坛掀起的国画“新”“旧”之争将高剑父的“新国画”概念初步传播开来。这场论争缘起于广州越秀公园的一场游艺会书画展,当时的一批传统画家拒绝与高剑父等“新派”画家在同一展厅展出画作,于是高剑父授意其弟子方人定作《新国画与旧国画》一文批评“旧国画”因循守旧,而传统派画家则指责新派画家抄袭日本画。论战焦点集中在“仿古”与“仿日”上,面对传统派的攻讦,方人定代表高剑父一派继续撰写《新国画的抄袭辩》等多篇文章作为回应。他们认为,不能仅凭部分学习日本画风格作品就断然否定新国画的价值,应将画作是否反映本国国情、是否具有“种族性”也纳入到判断的标准之中。在吴雪杉看来,虽然论战双方各执一词,但“新国画”却得以被画坛乃至公众所认知。

高剑父 《菡萏蜞儿图》 纸本设色 1915年

高剑父真正系统阐述“新国画”的艺术主张则要来到1941年,他在香港中国文化协会举办的一场讲座详细讨论了国画为何要变革、怎样变革的问题,讲座内容被整理成《我的现代绘画观》一文。高剑父认为现代的国画不应该停留于仿古,而要反映当下的现实。当然,他并不全盘否认“旧国画”的长处,而是主张兼取众长、中西合璧,既保留传统国画的技法与精神,同时补充现代绘画中透视、投影等“科学方法”。

讲座现场

讲座现场

总体而言,高剑父认为仿古式的“旧国画”与20世纪初的社会现实相割裂,需要引入新的艺术来突破传统的桎梏,其核心诉求在于关注现代的主题、培养现代的审美取向,并希望“理趣兼到”的新国画能够发展成“世界的绘画”。

第二阶段:徐悲鸿的“新国画”与“新兴作家”

民国时期再次引发关于“新国画”论争的关键人物是徐悲鸿。徐悲鸿1915年前后在上海结识了高剑父,在美术事业上还得到了他的帮助,此后双方也始终保持着良好的关系。吴雪杉推测,徐悲鸿对“新国画”概念的接受与高剑父不无关联,但在1947年北平艺专的“三教授罢教”事件发生前,徐悲鸿很少正式使用“新国画”一词。

1946年徐悲鸿上任艺专以来实施的国画教学改革引发了秦仲文、李智超和陈缘督三位国画教师的抗议,他们不满西画专业招生名额多于国画、国画课时安排太少、素描课占比过多,并指责徐悲鸿过度干涉他们的教学方式,且只按个人喜好来聘请教师。1947年10月1日,三位教师致函徐悲鸿表达其不满与诉求,并宣布停课。10月11日,北平美术会声援三教授,发表《反对徐悲鸿摧残国画宣言》。这一系列的矛盾冲突,构成了中国现代美术教育史上的“三教授罢教”事件。

面对席卷而来的声讨,徐悲鸿为了维护自身教学观念的合理性,于10月15日召开记者会,当场宣读了其新作文章《新国画建立之步骤》。正是在这篇文章中,徐悲鸿公开宣布自己的“新国画”立场,阐述了“新国画”注重素描和写实、关注现实生活的特点。

值得注意的是,徐悲鸿为反驳那些认为新国画只不过是抄袭日本画的论调,在文章中推出了一批风格各异的“新兴作家”,他们代表着徐悲鸿眼中新国画发展的不同道路。徐悲鸿重点提及了宗其香、蒋兆和、叶浅予等几位在画坛崭露头角的画家。追溯历史,可发现他们与徐悲鸿之间有着密切的联系:

宗其香 《重庆夜景》 纸本设色 1944年

宗其香 《重庆夜景》 纸本设色 1944年

宗其香 《夜归》 纸本设色 1993年

宗其香 《夜归》 纸本设色 1993年

宗其香在四十年代以独特的夜景山水画吸引了美术界的关注,而这一题材的创作正是受到了徐悲鸿的启发。1941年到1942年间,徐悲鸿在新加坡筹备展览,此时宗其香还未与徐悲鸿见过面,但两人保持着长时间的书信来往。在寄给徐悲鸿的一封信中,宗其香附上了一张描绘嘉陵江夜景的水彩画,徐悲鸿在复信中建议他融合国画笔墨和写实手法来表现灯光的美感。此后,宗其香在其一系列的《重庆夜景》中有意识地突出了对灯光的刻画。1943年,宗其香在重庆首次举办了其夜景山水画展,徐悲鸿亲自主持了展览开幕式,并著文赞许其作品为“中国画的一大创举”。

蒋兆和,《流民图》(前半卷)整体及局部 200×1202cm,1943年,中国美术馆藏

蒋兆和以贯通中西的水墨人物画见长,其《流民图》在近现代美术史上占据非常重要的地位。蒋兆和与徐悲鸿在1927年就已相识,徐悲鸿当时对蒋兆和的素描基础表示赞赏。徐悲鸿认为绘画不能脱离现实,尤其在画人物时需要仔细观察人物、准确把握形体结构,而蒋兆和从真人写生出发进行的创作与徐悲鸿的观念相契合。后来学界还将两人的中国画教学方法概括为“徐蒋体系”。

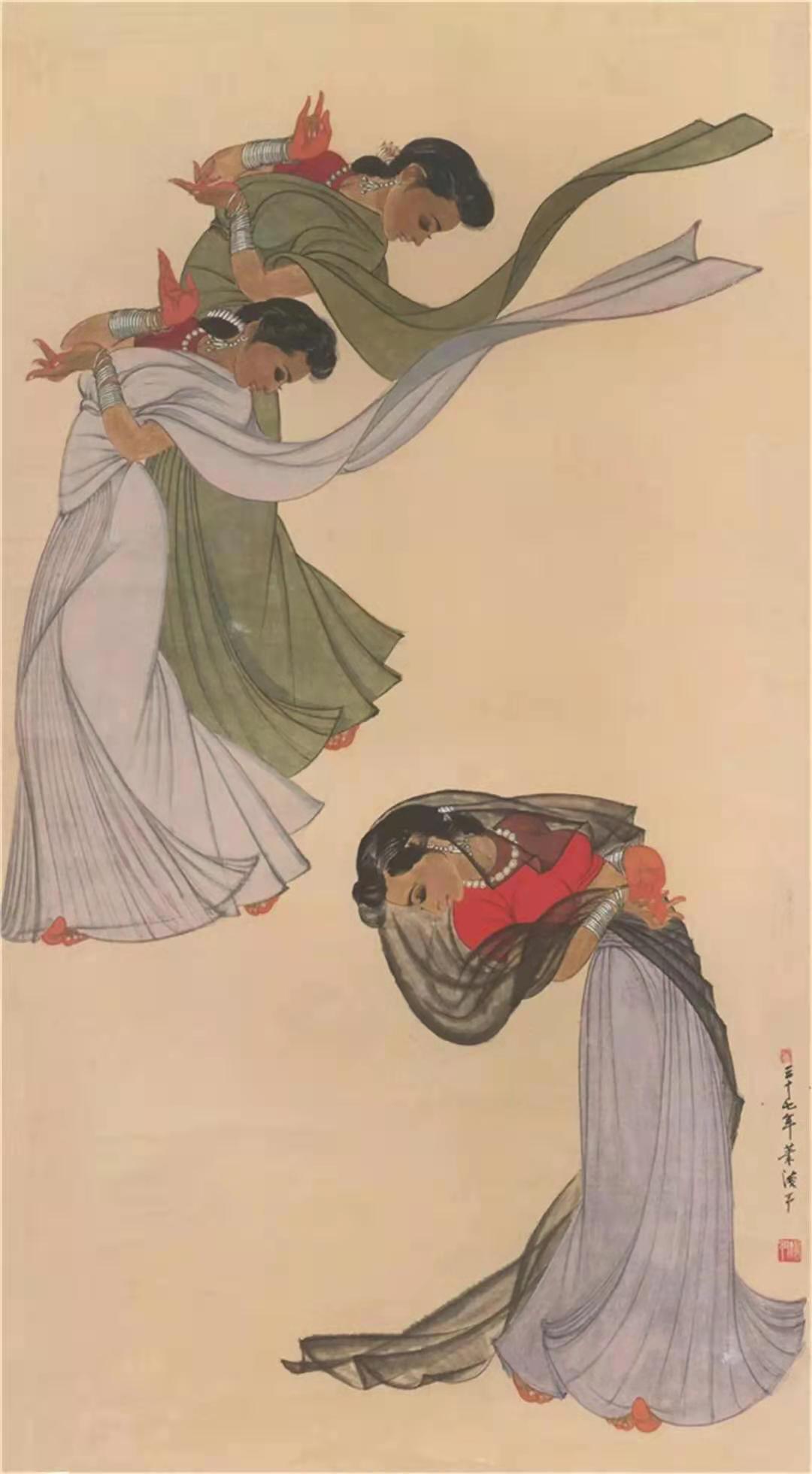

叶浅予 《印度舞姿》 纸本设色 1981年

叶浅予 《印度舞姿》 纸本设色 1981年

叶浅予在三十年代时凭借其漫画作品而得名,出于个人的艺术趣味,他从四十年代开始转向国画创作。徐悲鸿曾在叶浅予的画展上看到一组印度人物画,表示“颇为赞许”并随即订购收藏了其中两幅。“三教授罢教”事件发生一个月后,恰逢叶浅予受徐悲鸿之邀赴北平艺专任教,虽然此时他并未表明对新国画的态度,但徐悲鸿坚持认为叶浅予是一位新派人物,还在1948年发表的《叶浅予之国画》中点明叶浅予的作品是新国画,并给予了极高的评价——这是徐悲鸿第二次正式提到“新国画”,可见他对叶浅予的重视。

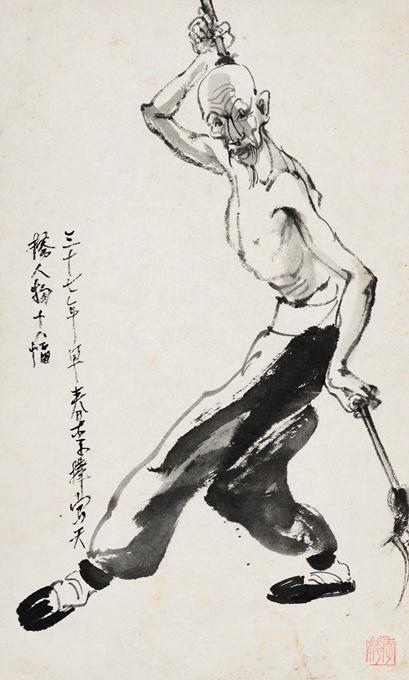

李桦 《天桥人物》纸本水墨 1947年

李桦是三十年代新兴木刻运动的先驱之一,在北平艺专任教期间负责美术史教学。李桦涉猎广泛,不局限于木刻版画,1947年,他以北平天桥一带底层劳动者的生活为灵感,创作了一组水墨人物画《天桥人物》,徐悲鸿欣赏完后为其作了一段题跋,跋文中提到李桦的杰作足以证明“新国画”的建立并非空谈。李桦自身也支持徐悲鸿推崇的“新国画”,他在1948年发表的《从历史看艺术的发展》一文中抨击了传统派画家的仿古精神。

作为对“新旧国画”之争的进一步回应,1948年徐悲鸿在北京中山公园中山堂策划了一场“联合美展”,上述几位画家的作品都在展览中出现。吴雪杉指出,尽管这几位画家各自的艺术主张与徐悲鸿并不完全一致,但他们的共同点在于:西画能力较强、在中国画之外的艺术领域(水彩、素描、漫画、木刻)有所成就、注重描绘现实、富于个性,因此他们能够被塑造成“新国画”的代表人物,并且在徐悲鸿的引导下,这几位新兴画家成为了建国后中央美术学院教学的骨干力量。

第三阶段:新中国的“新国画”运动

吴雪杉认为,虽然新国画的发展离不开徐悲鸿等人的大力推崇,但真正将新国画推至全国的既不是徐悲鸿,也不是高剑父,而是新中国建立后的艺术体制,其影响最直接地体现在五六十年代美术界掀起的“新国画”运动。

讲座现场

讲座现场

1949年,80多位北京画家在北京中山公园举办的“新国画展览会”成为“新国画”运动的前奏。原本这次展览只有徐悲鸿和十余位他认同的新兴画家参与,但在新政权的推动之下,更多的画家加入了新国画的阵营。展览期间,《人民日报》接连刊登了三篇关于国画改革的文章,强调创作内容的转变是改革国画的关键,也是区别新旧国画的标志,此前“新国画”反映社会现实的特点则具体到了“反映劳动人民生产生活”的要求上。虽然此次展览中的作品基本符合主题上的要求,但仍遭到“技术上墨守成规”“画面充满古风古气”“作者对劳动人民的认识尚有距离”之类的批评。

针对上述问题,力图改造中国画的“新国画”运动正式拉开帷幕。在理论层面,1950年李可染、李桦与洪毅然在《人民美术》创刊号上分别发表的《谈中国画的改造》《改造中国画的基本问题》与《论国画的改造和国画家的自觉》三篇文章提出了改造国画的建议:李可染在文中直接喊出了新国画“要与人民大众相结合”的口号;李桦结合1942年延安文艺座谈会上确立的以群众为中心的宗旨,强调新国画应当抛弃文人画的包袱、把握现实主义的新艺术观;洪毅然则批评民国时期高剑父、徐悲鸿的“新国画”只注重形式技法却忽略了主题内容,而改造内容的前提在于改造艺术家的思想与情感。

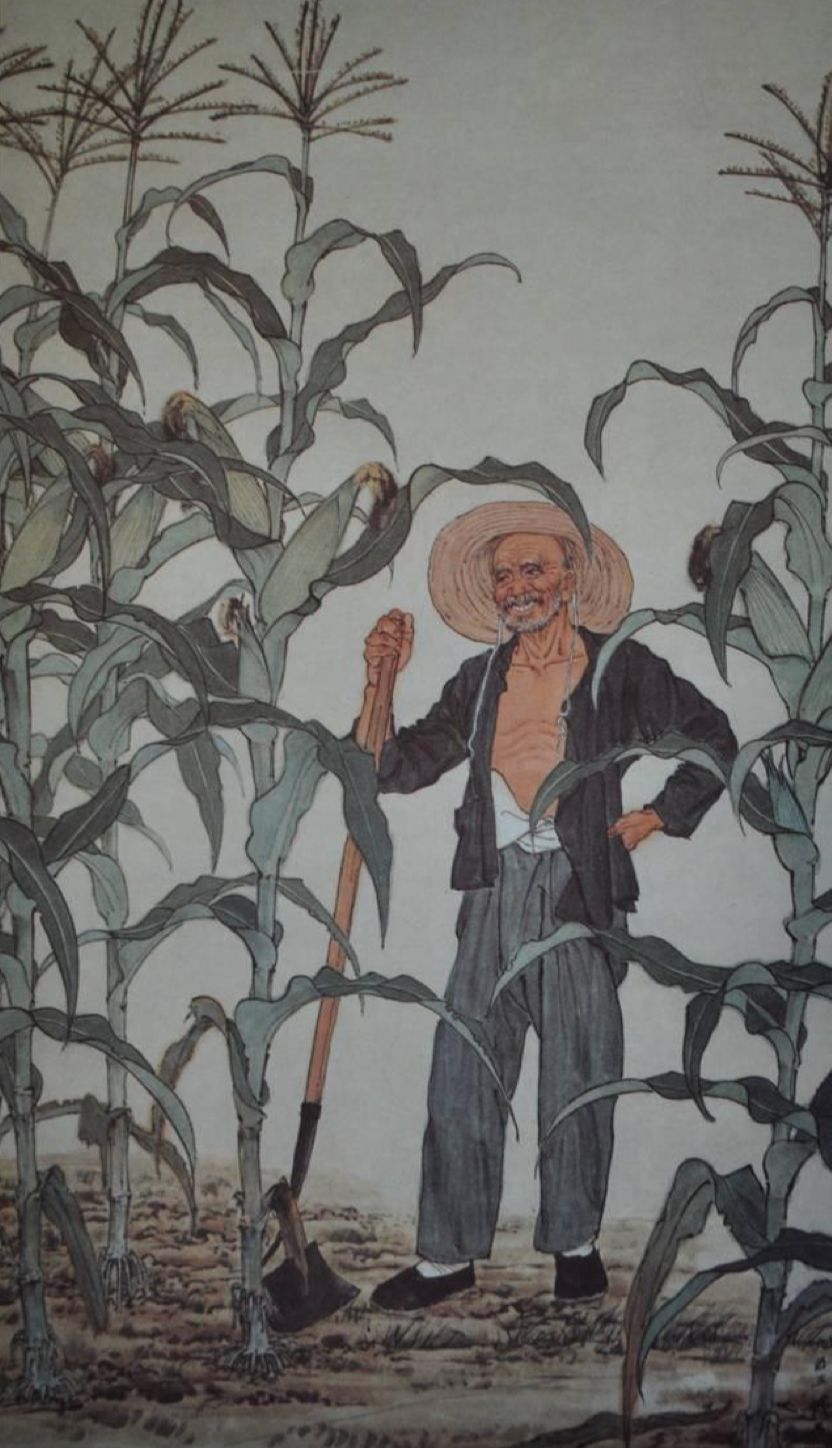

具体到实践方面,吴雪杉以叶浅予的经历为例,讨论了他在中国画“改造”前后的鲜明对比。1949年叶浅予参加完北京近郊的土地改革后,创作了《假坟》等表现地主与农民的作品,尽管画面叙事符合赞颂劳动者的主题,但他发现画中的农民也和地主一样带有几分丑相。为了解决这一“人物美感”问题,叶浅予经历了多次下乡,接触了许多农民,才拉近了知识分子与劳动者之间的距离,“改造”了自己的笔墨习惯。面对1953年所作的《夏天》,叶浅予感叹道,“看起来纯朴自然多了”。

叶浅予 《夏天》 纸本设色 1953年

综合来看,五六十年代的“新国画”运动以改造艺术家的思想为前提,在主题上提出了为人民服务和现实主义的要求,形式上则主张破除古画风气,而实现这些目标的重要方式之一就是让创作者深入群众,拉近与劳动者的距离。

对于“新国画”的讨论一直持续到六十年代。六十年代中期以后,“新国画”这一概念开始淡出公众视野。在吴雪杉看来,这是由于经过1949年以来长时间的改造运动后,到六十年代,能够得到公开展示的基本都是新国画。换言之,当缺少作为标靶的“旧国画”时,也就没有必要再提“新国画”。

讲座现场

讲座现场

对于当代人而言,应将“新国画”放入恰当的艺术史语境中来看待,正如吴雪杉在讲座开场时所言:新国画不可避免地隐含了对旧国画也即传统中国画的看法,但谈论新国画并不意味着要对两者孰是孰非做一个简单粗暴的价值判断。关键在于思考“新国画”从出现、发展到看似淡出历史舞台这一过程背后的原因,以及它在中国近现代美术发展上所产生的作用。

文/胡子航

责编/杨钟慧

图/现场图致谢主办方,作品图源自网络