2017年“中央美术学院学生摄影协会”主要成员30年后首聚,从左到右依次为孙振杰、刘庆和、毕建锋、纽初(已故)、陈淑霞、洪浩、王友身 摄影:(澳)陈淑霞 (图片由王友身提供)

2017年“中央美术学院学生摄影协会”主要成员30年后首聚,从左到右依次为孙振杰、刘庆和、毕建锋、纽初(已故)、陈淑霞、洪浩、王友身 摄影:(澳)陈淑霞 (图片由王友身提供)

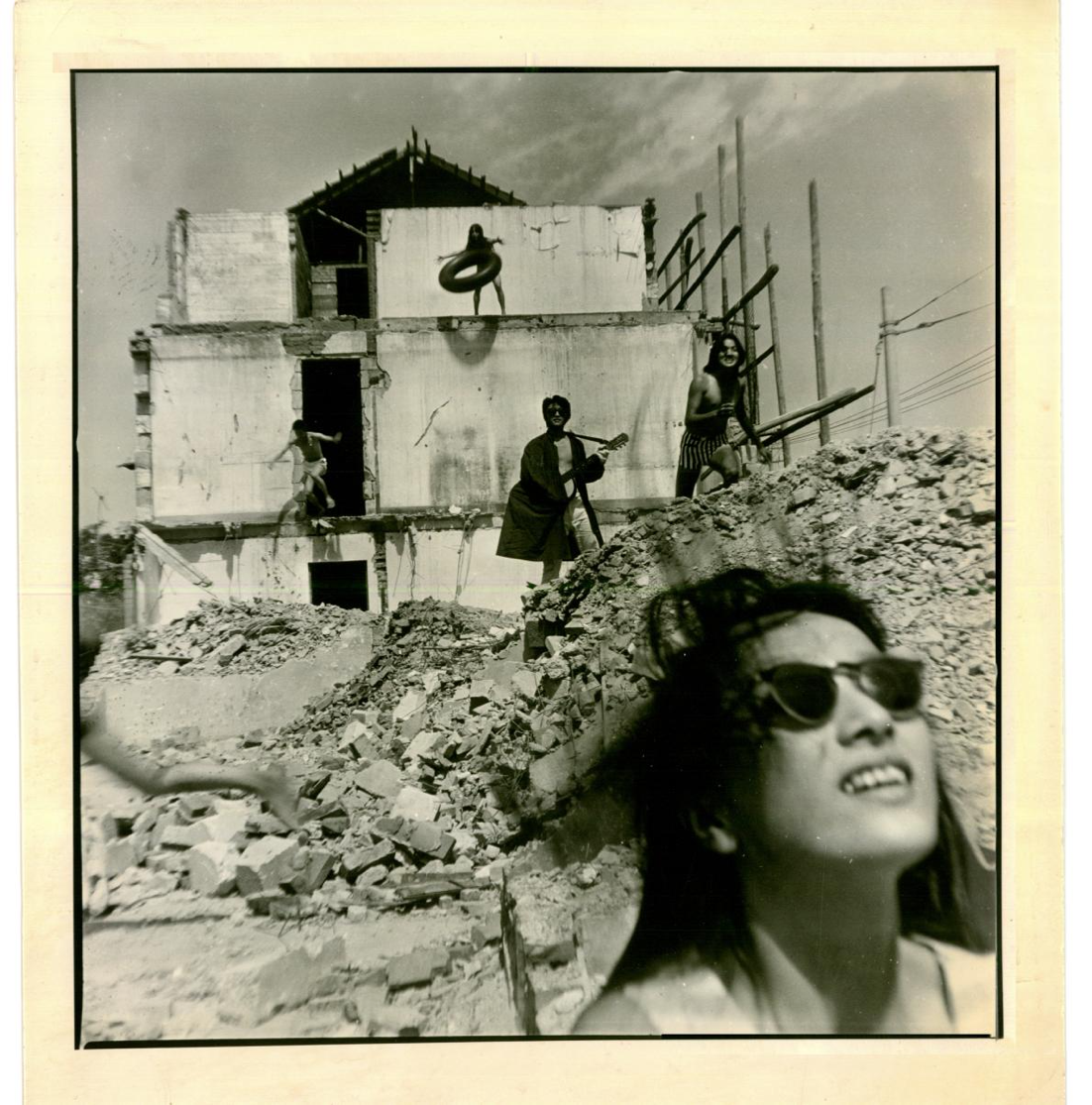

1987年8月,一份来自中央美术学院摄影协会的前卫“宣言”以及系列代表作品被彼时刚刚创刊的《摄影报》刊登,一经发表,不论是宣言内容,作品形式,甚至是排版方式和占据的版面比重,都迅速引发了广泛的争议,一时间读者来信不断。在他们的宣言《我们的话》中,这批来自中央美术学院的年轻学子称:“我们不想去重复别人的创作模式,也不满足于摄影瞬间的快感,我们是以自身的特点为出发点,去充分挖掘自身的优势,运用自身的特长,找到自己最独特的表达方式,同样以自身所独特的观察方式,去观察客观现实,再通过我们的组合表达我们丰富的情感。”【1】同时刊登的这组作品则用实际行动践行了他们所说的“不重复”,呈现了一批有别于当时主流的“客观纪实”风格的实验性摄影创作,充满想象力,超现实且极富形式美感。

《我们的话:中央美术学院学生摄影协会作品选》《摄影报》1987年8月13日 39×27cm (图片由王友身提供)

当时参与《摄影报》创刊的耿海在回忆叙述【2】中称,当年7月,自己应同在中国摄影家协会工作的闻丹青约,一起来到了中央美术学院,和摄影协会的这些年轻人聊了聊。在他的印象中,这并不算是一次友好的谈话,恰恰相反,双方争论不下:一方认为学传统摄影出身的摄影家们作品太“正统”,而另一方也并不完全认同年轻艺术家作品中过分强调的“意念”、“感受”与“想象力”,双方谁也没有说服谁。这场看似不欢而散的谈话却并未不了了之,原因在于彼时中国摄影家协会试图区别新闻纪实摄影而倡导中国艺术摄影的新倾向。在这样的背景下,耿海等人仍旧向《摄影报》推荐并挑选了部分学生摄影协会的作品,但要求他们除了作品外,还要有自己观点的阐述。同时间,成员王虎《我的摄影观》、王友身《艺术多元化与美术家参与摄影活动的作用》、周京《实践中的感受》,以及回应读者争议的《我们的作品等待社会的检验》等系列文章陆续发表。

《我们的话:中央美术学院学生摄影协会作品选》《摄影报》1987年8月13日 第3版 (图片由王友身提供)

如今看来,在当时摄影界引起轩然大波的“宣言”颇有一种“被迫”产生的意味,但从另一重意义上来看,不论是登报要求,或是随之而来的批评声音,都为这批美术学院中的年轻”摄影家”们提供了厘清自己创作思路,研究摄影与绘画之关系,以及正视作为艺术创作的“摄影”在中国的现状与发展的契机和动力。当然,这种对协会成员个人创作的启发也通过他们的作品见诸于彼时的展览、出版物等为大众所知,从而为当时中国的摄影界带来了一股新鲜而前卫的思潮。

摄影与创作:从“俱乐部”到“学生摄影协会”

“1986中央美术学院学生第2届摄影展请柬” (中央美院陈列馆 图片由王友身提供)

1987年“中央美术学院学生摄影协会”简历 (图片由王友身提供)

1987年“中央美术学院学生摄影协会”简历 (图片由王友身提供)

从中央美术学院学生摄影协会成员王友身保存的“1986中央美术学院学生第2届摄影展请柬”中及1987年《北京摄影家协会入会申请表》的个人经历自述中可以发现,在1985年于走廊组织的成员影展(未公展)到1986年于中央美院陈列馆举办的第二届摄影展中,这个在美术学院内萌芽的摄影小组仍以“中央美术学院摄影俱乐部”命名,据回忆是延续了前几届美院学生对其称谓。至1987年,“俱乐部”正式更名为“中央美术学院学生摄影协会”,王友身任协会主席,成员包括毕建锋、陈淑霞、洪浩、刘庆和、钮初、孙振杰、王虎等人。王友身在谈到从“俱乐部”到“学生摄影协会”的名称改变时,一方面强调了协会是“学生”属性和“非玩票”而具有“研究性质”的,协会成员在随后的个人实践中围绕着摄影的技术与媒介语言进行了丰富的探索实验;另一方面,以王友身为代表的协会成员也在成果展示与参展经历中,真正凭借“摄影”语言迈出了校门,走入社会,甚至走出国门,与社会中主流摄影界的年轻新锐实践者们产生了深入的交流。

1987年“法国阿尔勒国际摄影节“中央美术学院摄影协会 (图片由王友身提供)

1987年“全国第一届摄影小说展” 中国美术馆 (图片由王友身提供)

1987年“全国第一届摄影小说展” 中国美术馆 (图片由王友身提供)

除在《摄影报》的集体亮相之外,在1987至1988年间,协会成员陆参加了中国美术馆“全国第一届摄影小说展”、“黑白魂|北京市首届青年影艺展”、“首都大学生摄影艺术展览”、“法国阿尔勒国际摄影节”等,且作品也在此期间多次被选登在“中国摄影家”、“现代摄影”、“大众摄影”等主流摄影刊物的封面及内页中。

王友身《画室里的模特》《中国摄影家》 创刊号 1988年(图片由闻丹青提供)

毕建锋《走廊》《中国摄影家》 总第二期 1989年(图片由闻丹青提供)

如果具体审视协会成员在这一阶段的摄影作品,不难看到他们对摄影这种媒介在技术层面和表达方式上的多种尝试。值得注意的是,在协会成员看来,和绘画等其它艺术语言一样,”摄影”也是他们观察世界、表达自我观念的途径之一,从这种意义上看,对曝光、暗房技术、正负片叠加等“摄影”语言独特性的探索仍旧是服务于艺术家的思想与表达的,且种种尝试的方向与途径和他们各自的专业背景密不可分,譬如就读“连年系”的成员们对重复、连续性图像的青睐。他们试图透过相机再现的并非客观世界的描摹与社会风光的捕捉,而是创作者感知这个世界的独特视角与路径。正是因为关注点和出发点的根本差异,协会成员在上世纪80年代末期的创作呈现出了和传统摄影和主流摄影完全不同的气息。譬如,王虎在此阶段试验了如光在手持长时间曝光下的轨迹,正片与负片转换、叠加、放大,以及如安迪·沃霍尔版画作品排列一般的多组人像实验,也正如王虎所言,自己在80年代热衷于安迪·沃霍尔与劳申伯格的观念作品,这个被王友身称为当时协会中“暗房技术最好”的年轻人,在对摄影技术的不断钻研与体会中,不自觉地触及了时间的可视轨迹,正、负空间的博弈,以及重复之中对图像意义的消解等议题。

王虎《行走的光》系列 (图片由王虎提供)

王虎《行走的光》系列 (图片由王虎提供)

王虎《同学们·墨西哥花帽》 (图片由王虎提供)

王虎《同学们·墨西哥花帽》 (图片由王虎提供)

王虎《风景·三张负片的圆明园》 (图片由王虎提供)

王虎《风景·三张负片的圆明园》 (图片由王虎提供)

时代与背景:“做点儿不一样的”

那么,是什么让这群美术界的年轻艺术家们拿起了相机,开始了另一种表达语言的探索呢?回到上世纪80年代前后的中国,有这样一些历史事件值得注意。

1979年初,纪念“四五”运动的画册《人民的悼念》正式集结出版并得到官方支持,这批当时在现场自觉或不自觉地拍下现场的“业余摄影爱好者们”,经历拍摄、收集、汇编、出版的过程聚集在了一起,开始重新审视摄影、艺术与自我追求的关系。随后,“四月影会”成立,并在同年4月组织了首届展览“自然·社会·人”。在展览前言中,王志平明确指出了摄影作为一门艺术,应该具备独立的语言:“摄影的美并不在于’题材的重要’,或是否符合官方的思想要求,而应该从自然的节律,从社会的现实,以及人的情感和思想中去寻求……” 【3】从本届展览的主题及展出作品来看,在形式上其强调了摄影语言与形式的纯粹性与独立性,从内容上其主张关注自然世界、社会生活与人类情感,且不赞同摄影沦为政治宣传的工具。也正因如此,这场颇具先锋性的摄影展在摄影圈内及社会公众层面都引起了极大轰动。

《人民的悼念》封面 1979年 (图片由闻丹青提供)

随后两届的“自然·社会·人”展览影响力持续扩大,并开始采用全国巡展的方式,这个非官方组织的摄影展览甚至在1981年被允许进入中国美术馆,实现了从”街头沙龙”步入“主流认可”的过程。虽然有学者认为随后两届的展览或是因为“共同的记忆”已逐渐远去而难以持续引起公众共鸣,或是因为过分强调摄影的形式语言与画面效果而削弱了情感的自然表达【4】,但无论如何,“四月影会”及“自然·社会·人”系列展览,都对中国80年代摄影新潮的发生发展起到了极大作用。一时间,在全国范围内,不同城市、不同群体都开始对摄影在题材和表达形式上的多元性与丰富性作出积极尝试,而“纪实摄影”作为其中一种趋势,或者说是对过分强调形式、视觉语言的反潮流,又被再度提起,并逐渐在80年代中后期取得主导地位。

《两个四月——四月影会40年纪念展》映画廊 2019年 (图片由闻丹青提供)

《两个四月——四月影会40年纪念展》映画廊 2019年 (图片由闻丹青提供)

巫鸿在谈到纪实摄影在这一时间得以从多元化的风格尝试中脱颖而出,应与美国20世纪30年代纪实摄影运动类似,和摄影家们彼时所处的社会及政治环境密不可分,其内容、形式和手法应当是服务于当时的社会改革潮流。【5】在这一时期中国的纪实摄影作品中,以往官方主流新闻报道中所关注不到的个体宿命与具体现场被充分挖掘,与“伤痕美术”所关注的视角相似,“人”的情感、意识与命运在这一个个被定格的“小人物”中被重新认识。与此同时,对于民族文化根脉的寻觅,以及城市化进程中消失的故土与记忆也构成了当时摄影镜头追踪的主要题材。几乎同一时间在美术思想界发生的“八五新潮”使西方现代哲学和文艺观念被广泛借鉴与运用,新的艺术材料与形式被先后探索,个体意识与感受的觉醒以及对传统艺术的重思都组成了这一时期活跃的文化思想氛围。而在美术教育系统内,位于北京的中央美术学院内的师生对发生于当下新鲜涌动的思潮无疑有着最直接的感受。

陈淑霞《梳头》《中国摄影家》 总第二期 1989年 (图片由闻丹青提供)

洪浩《放大》《中国摄影家》 总第五期 1989年 (图片由闻丹青提供)

在学生摄影协会成员毕建锋、陈淑霞、洪浩、王虎等人的回忆中【6】,从美院附中起,为培养学生扎实的造型基础,“苏派”写实绘画仍旧作为基础训练的主旨,“画得像”与“画得准”是当时的要求。当进入美院大一时,他们发现写实训练仍旧被强调,而自我的创造力则在日复一日的理性训练中被渐渐消磨,这让他们不由对自己的艺术选择与表达感到迷茫。恰在此时,“八五新潮”的新气息已进入美院,在学生以丰富的社团活动积极响应自由思想的同时,在民间美术系、壁画系等强调媒材实验与拓展的科系中,不少老师也有意识地开始在教学中安排一些新鲜课程,譬如凌飞开设的摄影课等,极大程度拓宽了学生视野与观念。另外,相机虽然在彼时仍旧是”奢侈品”,但美院学生却对它并不陌生,在下乡写生、采集创作素材时,摄影已经在很大程度上介入了他们的学习与创作。

洪浩《放大之一 》1987年 (图片由洪浩提供)

洪浩《飘》1988年 ( 图片由洪浩提供)

洪浩《飘》1988年 ( 图片由洪浩提供)

正如洪浩所言,摄影在当时的艺术领域内是“未被规定的”,因此自己能够在其中自由发挥。并且,与彼时接受到的绘画训练与评价标准不同的是,摄影这种媒介带来的即时性能够在最大程度上保留创作者的激情与创造力。【7】对洪浩来说,这一阶段的摄影创作聚焦了“精神的形状”与“对真实的质询”,在那些因放大而过分突出某一处细节,由此显得有些怪诞的图像中,洪浩看到了与依托人脑感知与视觉经验完全不同的客观现实世界——它因按下快门的瞬间可能发生的一切偶然因素而摆脱了人的主观意识对现实世界的勾勒与摘选,这是镜头对所见之物的“一视同仁”。因此,一种超现实意味的图像构成了洪浩这一阶段的创作,通过聚焦局部细节或是期待快门按下带来的偶然性,他透过镜头发现了一个超越人脑意识之外的“真实之境”。

如此看来,无论是从摄影、美术在中国社会层面的发展影响,还是在美术学院内部,学生摄影协会成员自身对挣脱禁锢与创作自由的向往,都提示出了一个新思想和新时代的到来。对一路走来的传统摄影而言,“纪实”的方式在彼时要面对的挑战不仅仅是与用作宣传的新闻报道拉开距离,更为重要的是,在城市化带来的巨大变革与飞速发展面前,镜头能够捕捉到的承载共同记忆的客观现实越来越少,而拍摄者如何通过镜头的语言去应对这个瞬息万变的世界以及镜头背后深刻参与变化的自我,或许正迫切期待着一条全新的表达路径。

“观念”与“坚守”:专业的壁垒与时代的挑战

学生摄影协会成员的主要创作实践与社会活动主要集中于1986至1988这几年间,随着成员们陆续从美院毕业,或是参加工作、或是成为独立艺术家,其以协会小组为单位活动与被认知的机会逐渐消失。而进入新千年以来,当回顾“观念摄影”在中国的发生发展时,这个小组又再度进入人们的视野:“在80年代中期的时候,中央美院有几个年轻的学生在,今天都是非常有名的艺术家,他们成立了一个学生摄影协会,他们在拍观念摄影。如果要追溯中国的观念摄影的起源,至少这三十年来我们要追溯到这个小组,这是一个很奇特的小组。”【8】

毕建锋摄影作品 (图片由毕建锋提供)

在今天,中央美术学院学生摄影协会当年的创作被认为是站在“客观纪实”的对面,是“观念的”,中间美术馆在2022年4月16日召集的协会成员再聚首的研讨会也以“早期观念摄影实践”为题。但是否将自己在当时的创作定义为“观念摄影”,学生摄影协会成员们似乎并没有如此明确的考虑,只是觉得当时的摄影界“单一和沉闷,这一现状有碍于摄影艺术的多元发展”【9】,从而希望通过自己的创作来接触摄影界。通过协会成员对各自创作的回溯,不难发现他们当中的大多数是非常直接地将摄影视作一种新媒介,用以探索自我的思想与艺术语言。当年的学生摄影协会成员中,有的人还在继续围绕着摄影展开创作,有的人却并未持续在摄影领域内探索,从他们当时的选择与后续的发展出发,一些围绕着纯粹摄影与观念摄影的争议至今仍然存在。

1988年,王友身毕业后进入《北京青年报》,从美编到艺术总监,投身报业的王友身并未放下相机,反而借助在媒体工作的契机一方面持续“生产图像”,另一方面又在90年代图像信息大爆炸的背景中,通过图像在不同文化语境中的隐喻与错位,对图像和摄影语言进行了持续观察与反思。同样在毕业后仍旧坚持用摄影语言表达自我的洪浩,也在这一时间关注到了社会的转型和全球化时代的到来,且这种在新时代中对自我价值的重思在步入新千年后进入对消费景观的介入和批判——扫描仪取代了镜头,在洪浩看来,这种平铺直叙的、建立在直接接触被“摄取”之物的图像获取方式从根本上颠覆了自己对过往对摄影的认知与掌控,由此,观察图像、获得图像与生产图像在新时代有了新方式。

王友身《清洗·时差》2006-2008 照片、水、玻璃钢 120×90厘米

王友身《清洗·时差》2006-2008 照片、水、玻璃钢 120×90厘米

“文化符码——王友身的旅程”展览现场 中间美术馆 2022年

“文化符码——王友身的旅程”展览现场 中间美术馆 2022年 洪浩《请进入》1998年 (图片由洪浩提供)

洪浩《请进入》1998年 (图片由洪浩提供) 洪浩《我的“东西” 之一》2001年 (图片由洪浩提供)

洪浩《我的“东西” 之一》2001年 (图片由洪浩提供)

而留在美院从事美术教育的陈淑霞与刘庆和则选择在油画与水墨创作中继续前行,看似远离了摄影,但在他们直至今日的创作中,却很难忽略学生摄影协会期间对媒介语言与自我表达之间实验性探索的踪迹。1987年,陈淑霞在本科毕业展中展出了几组摄影作品,对“自我”的质询与追求作为大主题贯穿其中,其中《寻找自我》中,“自我”被艺术家以暗房制作、拼合、再拍摄的手法在镜中赋予了不同的形象、角度,艺术家回忆在没有电脑图像处理软件的手工暗房时代中,这种拼合成功率极低。事实上,与这些极富有超现实主义意味的摄影作品一脉相承的是,在随后的油画创作中,陈淑霞对生活与自我极为细腻的感知体验与观察视角延续其中,并且在不同阶段,这种对“自我”的持续追问深刻嵌入时代的命运与更迭之中,或是对不同艺术思潮的体会与接受所带来的矛盾,或是对社会发展技术进步带来的焦虑……一如那一双双被拼在手上、石头上、废墟中的“眼睛”,陈淑霞在不同媒介的创作中始终清醒地观察着对外界的遽变和个体在其中的命运沉浮。

刘庆和《内心》胶片摄影(暗房制作)25.5 ×31 cm 1986年 (图片由刘庆和提供)

刘庆和《内心》胶片摄影(暗房制作)25.5 ×31 cm 1986年 (图片由刘庆和提供)

刘庆和 胶片摄影(暗房制作) 31×25.5 cm 1986年(图片由刘庆和提供)

陈淑霞 《寻找自我》 胶片摄影(暗房制作)31×25.5 cm×4 1987年 (图片由陈淑霞提供)

陈淑霞《眼睛》胶片摄影(暗房制作)31 ×25.5 cm 1986年 (图片由陈淑霞提供)

顾铮曾讨论过“观念摄影”与“纯粹摄影”在面对“摄影”的看法上存在着本质差异:对于观念摄影来说,创作者将摄影视为其观念的依托,在过程中也必然或多或少涉及到对这种媒介本身的思考;而“圈中人”则因将摄影视作观看与反映外界的工具而并未意识涉及到对这种媒介本身的批判与反观。【10】诚如顾铮所言,只在“美术界”热闹的“观念摄影”在纯粹摄影实践者还在固守行业标准与技术壁垒时,已经迅速适应了新时代中发展得越来越便捷完善的摄影技术,用于自己的观念传递与表达。

当用这段讨论对照学生摄影协会成员的创作实践时,我们发现,并非如大多数观念艺术家一样迅速适应于摄影技术的进步与数字媒体时代的到来,并随之应用于观念创作之中,似乎正相反,他们中的大多数成员面对“技术革命”是焦虑而茫然的,且表现出了对“手工冲洗”、“暗房制作”时代的留恋与坚持。在过往的创作中,他们的“观念性”反而诞生于对摄影技术的不懈探索之中,当新的时代来临,数码相机、电脑软件、数字媒体能够很轻易地实现他们在技术探索中的挣扎与情感时,他们则或是选择放弃继续用摄影来探索自我表达,而将这段经历带来到了其它媒介的创作中,或是继续在创作中保持着对“手工性”的关注。也是这种坚持让他们在观念表达、技术语言追不上技术进步与时代更迭时,开始在创作方法中有意识地涉及到对摄影本体的讨论与批判,由此渐渐触及了这一媒介本身的技术伦理与纯粹性价值。这样看来,这个松散的学生摄影协会似乎处在一种游离的中间状态中,他们确实视摄影为表达观念的途径,但却对技术的壁垒有着同样的执着,这或许是“学院”带给这群彼时年轻的摄影家们的无形塑造。

钮初 “中央美术学院学生第2届摄影展”请柬原件(丝网版画)1986年 (图片由王友身提供)

时至今日,“摄影”变为了一件人人可为的事情,数码摄影与手机拍摄的普及使摄影的门槛变得很低,也因此摄影的技术壁垒也在这个时代遭受着前所未有的挑战——它不再仅仅是“观念”与“传统”,或是“新闻纪实”、”商业摄影”与“艺术摄影”之争,而面对的是人人都在随时生产图像的信息泛滥时代。当学院在讨论摄影教学改革时,当年新一代摄影家举起镜头时,或许正如杨小彦所说,他们正接受着一场摄影带来的拷问,它在追问着“我们的责任,我们的立场,我们的情感,以及我们对历史的态度。”【11】

注释:

【1】王友身、陈淑霞、毕建锋、孙振杰、钮初、洪浩、王虎,《我们的话——中央美术学院学生摄影协会作品选》,《摄影报》,1987年8月11日。展览展出文献为私人收藏。

【2】【6】【7】根据“早期观念摄影实践——从1986年的中央美术学院学生摄影协会谈起”嘉宾发言整理,北京:中间美术馆,2022年4月16日。

【3】《自然 · 社会 · 人第一回展》前言,载于《永远的四月》,第 88 页—89 页。

【4】巫鸿《过去与未来之间:中国当代摄影简史》,载于《中央美术学院馆藏大系:摄影卷》,第188页。

【5】巫鸿《过去与未来之间:中国当代摄影简史》,载于《中央美术学院馆藏大系:摄影卷》,第190页。

【8】杨小彦《印痕:对中国三十年摄影的一种解读》,2007年。

【9】王虎、王友身、陈淑霞、刘庆和,《我们的作品等待社会的检验》,《摄影报》第17期,1988年4月28日。“重要的不是摄影:中央美术学院摄影纪程”展览现场展出,私人收藏。

【10】顾铮《观念摄影与中国的摄影之我见》,2011年。https://news.artron.net/20110805/n182059.html

【11】杨小彦《中国印痕——纪实摄影三十年》,岭南文化大讲坛,2010年。https://news.qq.com/a/20100712/000650_1.htm

参考资料:

【1】“早期观念摄影实践——从1986年的中央美术学院学生摄影协会谈起”嘉宾发言及幻灯片资料,北京:中间美术馆,2022年。

文/周纬萌

图片及相关资料致谢中间美术馆与“早期观念摄影实践——从1986年的中央美术学院学生摄影协会谈起”研讨会发言嘉宾