讲座海报

讲座海报

广东时代美术馆副馆长及首席策展人蔡影茜,应中央美术学院人文学院宋晓霞教授的邀请,2023年11月16日在线上举行了演讲,题为《如何知道我们所不知道的?——为艺术研究辩护》。这是“中央美术学院人文大讲堂”的第184期 ,由中央美院人文学院主办。

宋晓霞教授主持

宋晓霞教授主持

讲座由宋晓霞教授主持,她首先从客观观察者的视角梳理了蔡影茜十多年来的策展、写作和项目策划等实践,以此铺陈讲座将围绕蔡影茜的研究和实践经验,来讨论非西方语境中的“研究型艺术”与“艺术研究”。继而宋教授简述了“研究型艺术” (research-based art)与“艺术研究” (artistic research) 这两个概念,说明前者是一种艺术实践类型,后者则侧重研究的过程性和艺术家作为研究者的主体性。

蔡影茜副馆长演讲

蔡影茜副馆长演讲

蔡影茜副馆长的演讲分为两部分。第一部分“博物学的‘无知之知’”,以历史的眼光梳理“博物”概念的生成情况,重点落在中国本土于不同阶段对博物馆的认识流变;第二部分“艺术家作为‘无知的有知者’”从自身实践经验的角度出发,围绕对科学知识、学科等既定概念的重新认识展开讲述,核心在于:要怎么样去知道我们所不能知道的,我们所不知道的。在第一部分开始前,蔡影茜强调她自身认识的形成路径:先是对已学知识进行“unlearning(归零)”,旨在反思自我的知识构成,进而质疑、批判既有的知识体系,尤其在当代语境当中,我们认可的这些知识究竟意味着什么?对这种疑问的思考贯穿本次讲座。

01、博物学的“无知之知”

蔡影茜对“博物学”(natural history,也可被翻译为“自然史”)的概念进行历史爬梳:该概念蕴含西方现代早期人类对于自然界的认识过程,在更宽泛的定义下,“博物学”是人类对“动植物、矿物还有其他自然现象的研究”;历史脉络中,“博物学”随16至19世纪的地理大发现和西方现代性拓展散布全球,这一过程一方面推动欧洲与殖民地之间的商品、物种和人口流通,另一方面促成欧洲的科学革命和知识爆炸。除此之外,博物学家探险的路线与殖民帝国的海外贸易、海军势力的扩张路线高度重合,如广州地理条件的口岸(引申到全球的南方的不同口岸)是殖民扩张的重要接触区域,博物学的探险也对殖民地物产进行了勘探、识别以及驯化,当中重要的环节是对物资进行精确的分类和命名。

博物学家所建构的知识体系、等级大量依赖于殖民地的地方知识,包括各类的帝国档案笔记和游记等等,其中出现的问题是:相关档案中很少记载地方民众的参与和贡献。与博物学伴生的其一为科学种族主义(scientific racism)——用生物学的方式把人类划分成不同的肤色群体,并且以伪科学的经验来支持种族优越论,尽管,当今这种表面化的科学种族主义不能被公开传播,但在一些博物馆的分类展示与叙事里仍有留痕。蔡影茜所述的这两种背景,尤其是种族主义的和人类中心的博物学的背景,构成了“无知之知”的底色。

何为“无知之知”?蔡影茜先引用科学史学者斯宾格(Londa Schiebinger)的话语加以阐释:作为博物学先锋的植物学,正是“无知学”(Agnotology)的代表,这是一种“由文化导致的无知”,蔡影茜指出——尤其是现在——科学体系的建立是文化构建的过程。接着,她提到罗伯特•普罗克特(Robert Proctor)描述“无知学”研究对象是“一系列有意无意的疏忽、秘密、压制、文档破坏、固守传统的机制,以及无数内在的(或难以避免的)文化政治选择”,对此蔡影茜提醒道:由于文化政治的选择,知识的学习者、传播者、传承者,也很难避免这种“无知”。

“博物之知——归零学堂”工作坊海报

接着,蔡影茜列举案例对“无知之知”进一步认识:首先是博物学家林奈(Carl von Linné)对植物采用拉丁文“双名法”命名,这种模式直到今天在博物馆中依然可见。问题在于林奈的命名法排除了地方性,在“博物之知——归零学堂”项目中,蔡影茜带领观众和艺术团队参观广东中医药博物馆就发现了此问题存在。这一缺陷与林奈的工作方式——足不出户,通过联系世界各地的植物猎人、前沿的博物学家去收集样本有莫大关系。此外,林奈的系统中对植物的命名大部分由男性完成,而女性博物学家的贡献几乎被抹去,与女性博物学家同样遭遇的还有收集工作的支持者。

第二个案例,是全球范围内认可度较高的“旅行博物学家”洪堡(Alexander von Humboldt),他涉猎地域包括委内瑞拉,哥伦比亚,秘鲁,厄瓜多尔,古巴,墨西哥和美国等,这些探险背后若是没有当地非白人男性(主要是原住民)——作为绘图员、挖掘员、向导、翻译、厨师、动植物发现者等等——的支持,是无法实现的。下一位是被称为帝国代理人的英国博物学家、考古学家斯坦因(Marc Aurel Stein),他曾经于20世纪早期进行了四次中亚考察,考察重点在中国的新疆和甘肃,当中最著名的事迹是公布敦煌文献。蔡影茜指出,当我们再回看一些被认为是经典案例之时,需要注意历史书写背后实际有更多的知识没被广为了解、传播,博物学作为科学史的反思的对象在今天也汇入到后殖民批判、种族批判的话语背景。

当今博物学已被更加学科化的自然科学门类所替代,西方专业学科的“分类狂热”可追溯到16和17世纪到更晚的19世纪和20世纪初。这种分类的认识论根基是笛卡尔(René Descartes)机械的世界观和身心二元论,以及达尔文(Charles Robert Darwin)的进化论,而生物学与社会学相融合产生的“社会达尔文主义”(Social Darwinism)在今天体现在各种种族歧视、反移民政策、底层人群放任计划等现象里。

在这样的背景下出现许多与生态批判相关的实践,它们对于博物学的西方中心和人类中心主义做出了最为激烈的回应,当中的一些艺术家、策展人、学者等融合了文化、地理和自然科学去重新审视“地方性知识”和原住民宇宙观、文化观,并且从中试图寻找面对全球气候危机的出路。

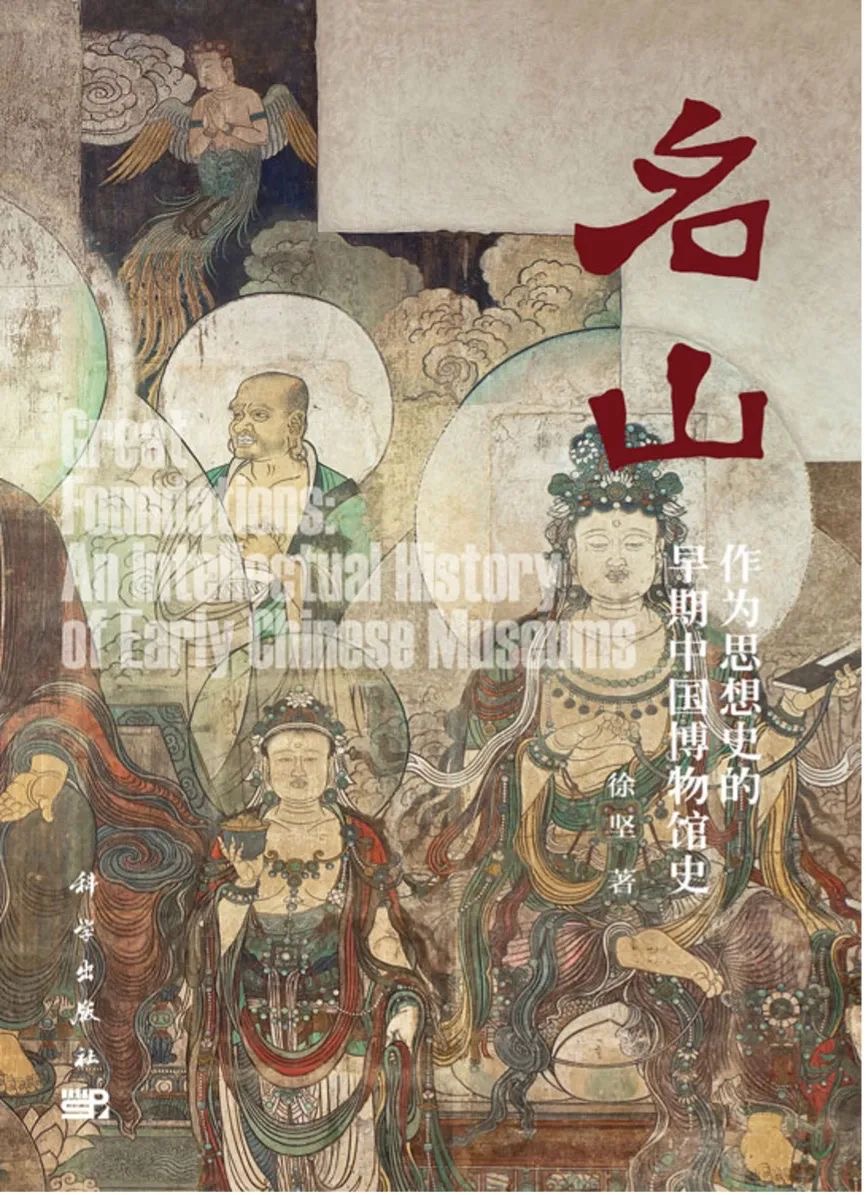

徐坚:《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》,2016年。

博物馆概念与实践的来华史,其实和西方中心主义为主导的博物学全球扩张密切相关。在此部分的研究里,蔡影茜借鉴徐坚的著作《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》,书中提出两个观点:第一,作为从未见诸中国的观念,博物馆入华并不是通过早期欧游认识的译介实现的,也不是未来的博物馆从业者的鼓吹结果,而是作为日本对华影响的组成部分波及所致。由此,蔡影茜反思当代艺术或当代美术馆对观众意味着什么?这种机制模式它从何而来?第二,与西方传教士、旅行家和殖民者密切相关的早期博物馆正是自然史类别。对此,蔡影茜认为中国历史语境里的“博物学”观念与近代意义上的博物馆实践在同时引入中国。另外,徐坚强调中国虽然有着漫长的公私收藏的历史,也有着自然史倾向的本草学和金石学传统,但是博物馆的汉译名入华和普及其实很大程度上是受到1877年建立的东京国立博物馆影响,以及日文对英文单词“museum”的翻译影响同样深刻。

福泽谕吉《西洋事情》,该书出版于1866年,彼时福泽谕吉已经参加了1862年冬天日本派遣的出使欧洲各国的使节团,并对西方的各类近代机构,医院、银行、邮政法、征兵令、选举、议会、博物馆等进行了考察。

而另外一个重要的影响是在博物馆观念在东亚社会的风行,也与福泽谕吉(Fukuzawa Yukichi)的1866年的著作《西洋事情》(せいようじじょう)密不可分,该著作影响了早期推动中国博物馆建立和实践的中国知识分子。然而,徐坚认为在传统社会时期日本与中国一样缺乏建立在公共性基础上的博物馆传统。因此,中日两方博物馆观念和实践的兴起,都建立在与西方世界的交流之上。

博物学的演变过程反映出人类世界与自然深刻的历史性,以及“物与文化”的体系思想,该思想至今仍存于世界各地博物馆的“展示情结”(exhibitionary complex),前面提到的进化论思想在今天各大自然历史博物馆的展陈线索中仍占据主要位置。蔡影茜以历史溯源的方式分析上海自然历史博物馆、巴黎皇家植物园(Jardin du Roi of Paris)中的展陈线索来对此进行说明,在进一步分析里,巴黎皇家植物园成为植物学经济、经由“科学之眼”过滤的客观知识、帝国主义、殖民主义的集合体象征,重要的是我们需知以科学普及为目标的自然历史博物馆,当中的科学知识究竟是如何形成的。

最后,蔡影茜引述徐坚书中对早期博物馆藏品分类体系的研究(国立北平天然博物院植物园、南通博物院),从对藏品归类的视角切入,并连接到当代(1990年代到2000年之后)博物馆的机制发展形成一个历史的对话,重点指出翻译、传播过程在历史中的误译,至此,蔡影茜把当代艺术置于前述多股历史线索当中,意在回答:如何去建筑健康的当代艺术生态体系和未来。

02、艺术家作为“无知的有知者”

对“博物学” 跨越百年的发展历史进行爬梳后,蔡影茜把目光放到研究型艺术实践上,她提出“无知的有知者”的概念,这一概念是回应西班牙哲学家加塞特(José Ortega y Gasset)在1930年提出的“有知识的无知者”(learned ignoramus):批评那种对生疏的领域了解不多,却摆出狭隘乃至于傲慢的专业姿态的所谓“有学问的人”。在蔡影茜与艺术家的工作互动当中,她发现艺术家很少会如加塞特所形容的情况一样,而是往往以相对谦卑的态度进入工作或项目。

胡昀的作品《秘密花园》(2012年)中提及的可能是中国最早的博物馆案例,于1829年在澳门建立的英国博物馆,其创办者之一约翰·李维斯不仅是东印度公司的雇员,也是一位植物猎人,他的藏品中包括不少无名中国画师的科学画,至今仍存于伦敦的自然历史博物馆。

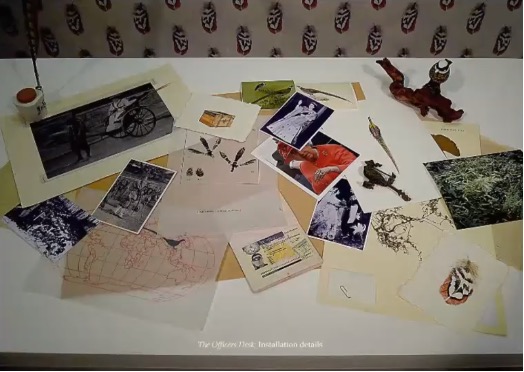

《无题(源自〈一段历时五年的远征往事——镇压苏里南叛乱黑奴记〉,1796年)》,2016-2017,展览现场,“榴莲·榴莲:作为方法论的区域艺术研究”,2023.02.28—05.14。

蔡影茜最早关注的艺术家研究型实践案例是胡昀2012年创作的《秘密花园》,该项目起源于胡昀留意到约翰·李维斯(John Reeves)的收藏中带有的英国-广州殖民史痕迹;另一件胡昀的作品是《无题》,该作品取材约翰·加布里埃尔·斯特德曼(John Gabriel Stedman)所著回忆录《一段历时五年的远征往事——镇压苏里南叛乱黑奴记》(Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam)和威廉·布莱克(William Blake)为此书所做的插图,结合不同来源的文献做重新的摆设,在叙事的同时以一种更加美学化的方式强化图像中美和暴戾的双重性。

“未知之知:研究之于艺术实践”衍生展览空间,2015年。

《为艺术研究辩护》文中提及的徐坦作品《问题2》(或《二十立方米的土》),实施现场,美国佛蒙特州,1996年。

接下来,蔡影茜阐释她为了回应毕晓普(Claire Bishop)《信息过载:克莱尔·毕晓普谈过多的研究型艺术》(INFORMATION OVERLOAD:The Superabundance of Research-based Art ),一文而写作的文章《为艺术研究辩护:对〈信息过载:克莱尔·毕晓普谈过多的研究型艺术〉的情景性回应》。回应围绕研究型艺术中知识生成的“协作性”与实践的“情景性”,对话毕晓普所提艺术研究所采用的形式、艺术家生产的知识类型以及观众对这些信息汇编的反应。她反思毕晓普所说艺术研究为了“未被算法识别的新概念和提出新的问题”的观念在实操中存在的困难,重点指出原文中对非西方艺术语境和历史条件的忽视。文中论述始于2015年广东时代美术馆研讨会“未知之知:研究之于艺术实践”对艺术研究的讨论,穿插众多艺术家的艺术研究案例论述观点,在毕晓普的观点、中国本土研究型艺术实践经验的基础上,蔡影茜对“研究型艺术”和“艺术研究”两种表述进一步分析,前者关注的是一种艺术类型和方法论的建构,而后者强调的是艺术家研究的主体性和过程性,后面会对两者进一步阐释。

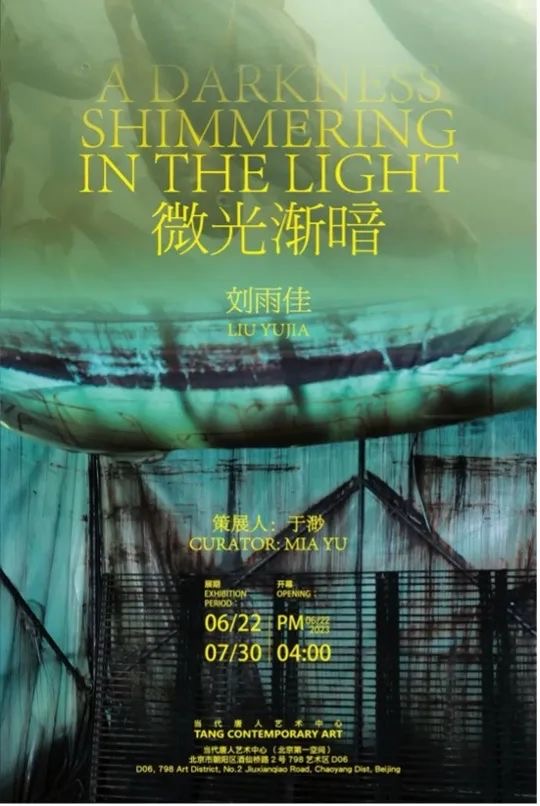

刘雨佳:微光渐暗,策展人:于渺,当代唐人艺术中心-北京第一空间,2023.6.22 - 7.30。

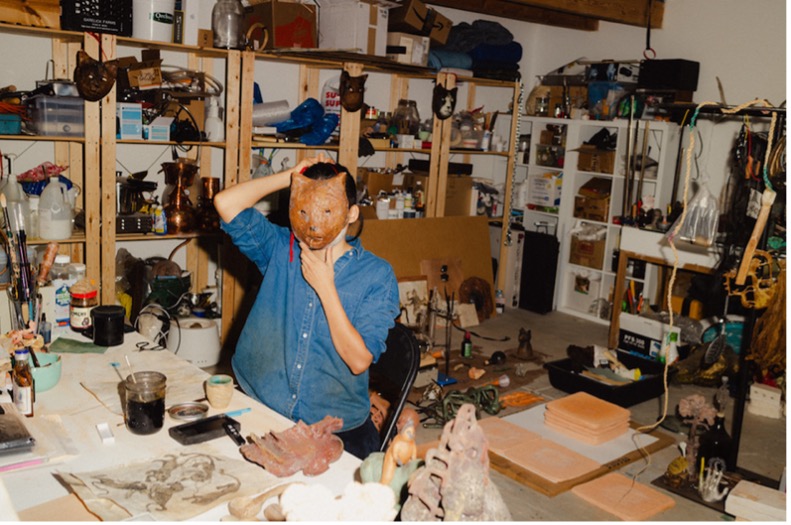

林从欣工作室探访,采访现场,2020年。

延续对文章的讨论,蔡影茜分享她最近观察到的推进研究型艺术脉络的案例:艺术家刘雨佳和研究者于渺在合作时都亲身投入到研究的现场,使创作者的主观规划、意志以及技术在现场实现直接地运作,这种临场的“情景性”与也被投射到后续工作当中。当具身的经验、现场的偶然性与理论结合起来的时候,图像所构成的想象世界就拥有了新的诠释的可能,强调知识具身性的特征也体现在不同地域的实践里。接着蔡影茜把林从欣和刘雨佳的创作项目并置,以说明艺术家进行研究型艺术创作时不局限在文献纸堆或电脑资料里,而是具身投入到复杂的现场寻找更有价值的问题,接着伴随林从欣的采访视频说明艺术家如何激发观众跳出原有知识框架,去重新理解既有概念的含义。

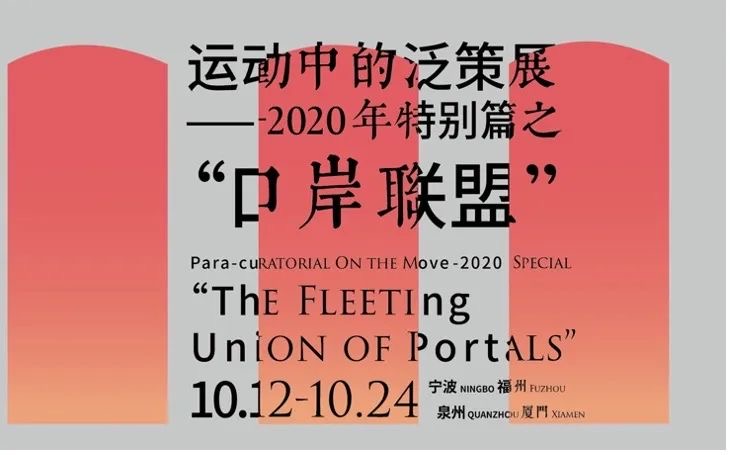

运动中的泛策展——2020年特别篇之“口岸联盟”。

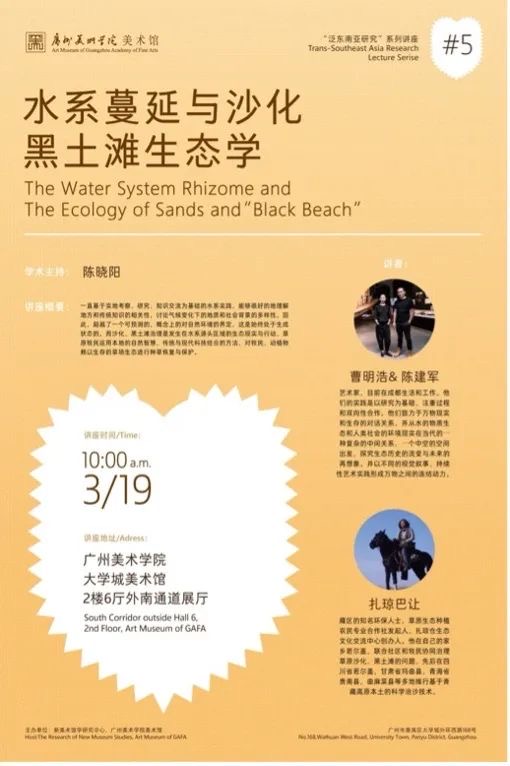

泛东南亚研究”系列讲座:水系蔓延与沙化、黑土滩生态学。

而后,蔡影茜概述她从艺术家为主体出发对“艺术研究”和“研究型艺术”的认识,此角度之下艺术家作为“无知的有知者”天然地抵制既定的知识观念,敏感于范式转变、媒介技术冲击和知识过载的现状,直觉地意识到对其他学科领域的陌生感,对它者知识体系的挪用既是认识的对象,同时也是反思和表达的手段。而作为博物馆和美术馆当中展示物的创造者,艺术家们具身地参与到物质文化的生产过程,并通过隐喻和虚构去揭示被固有的文化政治选择性遮蔽、忽略或者抹去的视角。蔡影茜在此补充两个行动性案例以说明:“运动中的泛策展——2020年特别篇之‘口岸联盟’”以“walk the talk”的形式在田野现场行走中形成一个新的知识和合作的网络;“泛东南亚研究”系列讲座:水系蔓延与沙化、黑土滩生态学”邀请扎穷巴让和曹明浩&陈建军如何进行跨文化领域的沟通。

乔·莫兰对“学科”概念的定义和罗兰·巴特对“跨学科”的见解。

发言最后,蔡影茜引述乔·莫兰(Joe Moran)对“学科”(discipline)概念的定义和罗兰·巴特(Roland Barthes )对“跨学科”的见解,表明“跨学科”一词在词源上带有的权力运作机制与秩序,艺术家对于这种秩序的拷问推动了跨学科的交流。至此,蔡影茜指出艺术研究的工作并非是要为观众带来学科或科学突破意义上的新知,既然学科是文化的内容,而文化也可能导致无知,我们是否也应该通过反思前学科或者前现代时期博物学的无知,去识别在当今越发实用主义的细分和封闭的学科视野内的无知。如果说今天的知识具有网络化协作和持续生成的特性,那么,艺术研究所尝试构建的万物网络可否成为一个活生生的、可带来认知转变的符号系统呢?

03 观众提问环节

在讲座的听众提问环节,对于“艺术家生产的知识类型和艺术学科之间的关系”,蔡影茜从两个层面分析:首先今天的知识是合作型(collaborated)的、网络(networked)的,艺术家的创造性在此知识网络中有着特殊的联动作用;第二,展览空间面对观众之时如何对艺术作品进行“翻译”,令其作品内涵在更多维度的层面展开,“多维度地展开”这是研究型艺术的特性之一,通过多方的集体劳动实现知识激发。

“《信息过载》提到互联网对艺术家、研究者们采用的艺术形式的影响,这种网络冲浪式的思维让人联想到瓦尔堡(Aby Warburg)编辑《记忆女神图集》(Der Bilderatlas Mnemosyne)时采用的‘好邻居原则’,那我们该如何看待这相隔百年的思维方式?”蔡影茜表示“好邻居原则”是一种联想机制,更多强调图像之间的互文性,这和她接触到的研究型艺术(作品、项目、展览现场)中看到的思维导图具有类似。但需要注意这种思维的联动性、抽象性以及艺术研究的集合性,三者都应回到现实情景中——即讲座中所述“具身性”的重要之处。

下一个问题聚焦在蔡影茜《为艺术研究辩护》“文中提到艺术的美学价值和知识的真理价值都会成为一种剩余,这是不是在说明研究型艺术需要新的目的?它的目的可以是什么?当艺术的美学价值在这个互联网时代中逐渐减弱时,研究型艺术的创作如何才能更具有生命力?”蔡影茜回答当我们阅读一些西方经典理论文本之时需带有比较性的视角,可以延伸去了解非西方的理论文本;西方中心脉络的研究型艺术在呈现方式和目的上显得较为单一,而研究型艺术侧重带有对话和交流的过程性,具有解放型的诠释工具(平台)的潜力,这种潜力在非西方语境的研究型艺术中颇具意义。就发生成本(例如展览场地)、项目的持续性交流性、社会效能的方面来看,研究型艺术的生命力在于既是一种可以生产替代性知识的平台,也可以生产合作性、网络性的知识并在网络里建立多样性的关系;另外也在于它可以是一个不完全基于资本的生产和研究的过程。

时代美术馆2021的展览“林从欣:猪仔叹和毒物赋”,据时代美术馆官网介绍这是一次“委任项目”,观众请策展人蔡影茜谈谈:第一,此次展览委任林从欣的缘由?二是林从欣作品的研究主题是时代美术馆给出还是艺术家自己设立的?第三时代美术馆作为展览空间,对于林从欣的研究型艺术作品在展陈(即展览空间设计)上做过哪些思考和行动?同时,林从欣又是怎么(是否有)考虑展览空间与她作品的联系的?对此,蔡影茜结合讲座中播放的林从欣访谈道,首先,委任基于她对林从欣艺术工作、工作方法以及艺术家身份、立场的长期关注,同时点明时代美术馆策展的出发点根据三个问题面向:为什么是这个人?为什么是现在?为什么在这里?然后,选择林从欣合作需要考虑与时代美术馆位于广州的地理位置的特殊性——包括后续展览巡回展出的地点——相结合,还有作品在带有不同空间特征的美术馆里展出时,对艺术家、观众带来的“具身性”,这些空间的变迁为作品打开了多重具体情景解读的可能。

接下来两个问题围绕观众观看角度展开:对于“如何看待研究型艺术中内容呈现和观众接受之间的关系”,蔡影茜认为,观众先需要知道、触及到知识的边界,进而对边界进行拓展,这是一个长期的工作,就时代美术馆的实践经验所接触的观众群来看,关键在于“慢下来”,带着长期问题意识与交流对话的姿态进入到知识拓展的版图中。

当观众面对研究型艺术作品时,创作者如何考虑“将文本信息转化为观众有效的体验感”,蔡影茜先列举三种研究型艺术的呈现方式,第一是毕晓普所说的文献呈列型,第二是以影像方式呈现的散文式叙述,第三为更具物质性的多感官体验式的装置。接着她从自身工作的位置出发,把工作中与合作者协作视为一种练习,认为这种练习得到的经验也可用于与观众对接的活动中。

提问环节的末尾,针对“批判性虚构”概念的理解,蔡影茜提供哈特曼(Saidiya Hartman)的《维纳斯双幕剧》(Venus in Two Acts)解释该概念与“档案”本身的权力结构相关:档案做予谁?当时的谁去阅读档案?这决定了档案的书写,这种书写方式带有主观色彩,选择性地筛除不需要的信息——这就是我们今天接触档案所遇到的障碍,在“虚构性”(fabulation)中要求我们需要去批判性地看待档案的建构模式。

本次讲座圆满结束,透过蔡影茜真诚而深刻的讲述我们看到一位与研究型艺术在中国语境里共同成长的美术馆策展人,以多个鲜活案例中的在场性、具身性打开我们对研究型艺术与艺术研究的多维度思考。

撰文|方晨欣

相关资料由主办方提供

编辑|艺讯网