(一)

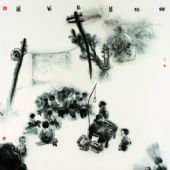

面对杜觉民的水墨画,读者会领悟到:画家一定有着复杂的经历和深邃的思想。他的题材既有古典文人画的禽鱼杂画和栖隐的文人,也有回忆中的乡村生活和田园牧歌,有历史上的英雄豪杰,也有底层的广大民众,但更多的则是无名氏的大头像,这些题材并不是他首先使用的,但他画出了别样的气度。禽鱼杂画的笔墨和立意显然来自八大山人,也是在墨戏中挥洒才情,嘻笑怒骂,然而变形愈加厉害,孤愤感更强。文人形象或枯坐或兀立,或鼓琴或独钓,固然可以看成画家自况,但更突出一种苦涩的孤傲,空白的背景已经不是艺术处理的留白,而是与个人隔绝甚至对立的整个世界,即使在平和静坐中,脸上也只是一缕无奈的笑容。乡村生活如露天电影,三伏天祖孙午睡等,充溢着童年的柔和温馨,但对于早年在乡村生活中经历了长期苦难的画家,这一切只是对美好记忆的片断采摭而已。历史画多少是画家自己英雄情结的表述,而大头像则表达了抽象的“人”的概念,一张张表情各异的人脸,在画面上顶天立地,散发出摄人心魄的力量。

画家出生在北国哈尔滨。他出生那年,正赶上轰轰烈烈的“反右”运动,知识分子父亲不幸成为一名“右派”。也许在记事以前,他还不能体察大人的愁苦,但在1960-1962年那场大饥荒中,他一定过早地记得了政治压力和饥饿相伴而至的滋味。到1962年,作为政治和饥饿相伴施压的最后结果,全家由城市被遣送原籍萧山农村,他不得不面对生活境遇的巨大改变。他七岁在村里读小学,上到四年级就辍学当了生产队的放牛娃,那年他才十岁。不用上学,天天在林间山上放牧,这种生活也许更符合小男孩的天性,但问题是放牛娃一天的劳动成果不到两角钱(一天挣2.5个工分,年终结算每个工分7分钱),一月不过5元左右。到十六岁时他已是整劳力了,各种农活无所不能,一天可挣12个工分。他后来虽然也画过牧童,但并没有迷恋上山水花鸟画,而是用一双火眼金睛看人世,可想而知当年的农村的田园牧歌只是表象,而劳累、饥饿和政治歧视才是生活的常态,并成为日后奋进的动力。

萧山位于钱塘江以南,与省城杭州只是一江之隔,今天已经变成了杭州市萧山区,历史上却属于浙东的绍兴府,文脉与杭州颇为不同。绍兴民气强悍,又以科第著称,不但出文人学者,更出特立独行的思想家。杜觉民画中豪放自由的笔墨显然接续了乡贤徐渭的精神,而深沉得近乎痛苦的思考和民胞物予的情怀则可以远述到黄宗羲。他不断求学的经历也令人想起绍兴人看重读书进学的传统:在20世纪80年代初的激烈竞争中考上浙江丝绸工学院,后来又克服重重困难,在三十九岁时拿下广州美院中国画硕士学位,五十一岁时拿到中央美院博士学位。求学不仅意味着获取文凭,更意味着大量阅读和终身学习的习惯,在这一点上,杜觉民所做到的比许多人文学者还要多。

也许正是早年的曲折与磨难,使杜觉民人到中年仍然保留着“愤青”心态。1999年(己卯)春节后不久,他在自己的生日画了一幅题材不甚祥和的《风萧萧兮易水寒》,画上的荆轲仗剑背面而立,扭身露出大半侧脸,表情悲愤而壮烈,可以视作画家自况,高渐离坐地击筑,两人就如一立一坐两尊石像。

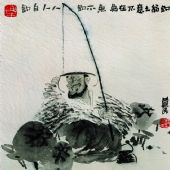

2006年(丙戌),已到知天命之年的画家正忙于博士毕业创作和论文,日日与徐渭神交,用水墨大写意画了一幅《徐文长造像》。徐渭一生可圈可点、可记可画之事甚多,画家偏偏选择了他在狱著书的场景,为了突出人物的痛苦与落魄,还特意把木枷与铁链画在前景突出位置。历史上的徐渭身陷囹圄期间得到过朋友与官府的许多关照,这个场景反映的其实是画家自己彼时彼地的困境感:近则是毕业创作与论文的压力,远则是站在人生中间点上,那种四顾空茫的虚无感和无力感。然而这个阶段他的思想已经出现了明显的变化,对立变成面对,质疑变成解说与消解。正如画上几块涨墨之间的留白形成了高高的小窗泄漏的天光。眼前没有门,顶上却有窗,人生境界之高远,不是因为盯着自己的脚下的影子。画家对把自己苦难的咀嚼,化成了对普通民众乃至底层贫民更为宽厚而强烈的人文关怀。

许多有良知的画家都把关注的目光和饱含同情的画笔指向底层民众,但很少有人像他这样大量地画进城务工的苦力和街头的贩夫走卒。大量的作品都是写生稿,可以想象身背画夹的画家无数次混迹于市井和工棚。他们并不仅仅用脸上的皱褶和破旧的衣衫为画家提供线条与形式的种种可能,他熟悉他们的生存状况,了解他们的喜怒哀乐,同情他们的艰难困苦。他们在有些人的眼中卑贱如蝼蚁,但在他眼中并不是凡夫俗子,而是赞美甚至崇敬的对象。因了纸上涨墨的效果,街头拉二胡的瞎子,有如一尊光芒四射的佛像,推着自行车、穿着棉袄戴着皮帽的工人(像一个矿工),深邃的眼神和头部的光芒使他看起来就像耶稣。虽说禅宗早就主张“遍界是佛身”,但真能看到这个境界,正说明观察者心中有佛。正如奥地利诗人里尔克的诗《严重时刻》所吟:“此刻有谁在世上某处哭,无缘无故地在世上哭,在哭我。此刻有谁在夜间笑,无缘无故地在夜间笑,在笑我。此刻有谁在世上某处走,无缘无故地在世上走,走向我。此刻有谁在世上某处死,无缘无故地在世上死,望着我。”画家与诗人心有戚戚焉,在一幅大头像上抄录了这首诗。作为人文学者的画家,未必执着于一种人文宗教,未必要当仪轨上的教徒,却必得是哲学上的信众,必得以宗教的大悲悯释怀于自己的苦难,却迎面走向他人的苦难。

杜觉民的博士论文题为《逸品与超越》,在我看来,使用“逸品”这个词多少带有避重就轻的意图。“逸”的本义是逃避,在乱世中是偷生逃命,在正常社会中则是避免与现有秩序和既得利益发生冲突,以一种不合作的姿态表达微弱的抗争。他所崇拜的三位古代画家――倪瓒、徐渭、八大山人――都被称为逸品大师,其中徐渭生于大明盛世却性格变异,他与社会的冲突显得不可理喻;倪、朱二位都有幸或不幸地遭逢改朝换代的大变局,如果没有这种大变局,很可能都以富贵闲人了此一生。其实,摆在杜觉民和他这一代画家面前的命题是:如果一个画家不疯不狂,又生当太平盛世,他如何走向伟大?

杜觉民曾说:“隐逸行为下所产生的枯笔残墨与我们这个偏重物质与享乐的时代已格格不入。”其实,当下很多文化人行走的是一条太平盛世的逸品之路:学国学,收古董,喝茶品香,拜佛参禅,衣则中式复古,食则私家小厨,住则梨花院落,行则自驾旅游,波希米亚精神变为布尔乔亚趣味,在享乐主义基础上展开的精神消费显得那么宁静、优雅,所需做的就是顺应和利用社会的正能量,既要与众不同,又会绝对安全。

生活在现代都市里,杜觉民并不与这一切绝缘,但他保持着警醒的意识。文明社会永远会存在不平等和不公正,存在痛苦与困扰。在较为富足的社会,穷人饥寒而死的现象减少了,但人与人在经济上和地位上的巨大差异会变得更加刺目,人们对公正的渴求变得更加强烈。同时物质上的自由与精神上的相对不自由也构成了更为尖锐的对立。对待这些“消极现象”甚或宿命困境的态度,决定了思想者的路向与境界,表达它们的方式与力度,决定了艺术家的风格与层次。在这方面,中国传统文化提供的资源虽然不少,但远不如西方文化丰富。

杜觉民不是一位仿旧式文人,而是对西方思想文化资源充满兴趣。他曾用一周时间通读完了上百万字的英国学者彼得•沃森所著《西方思想史》,对西方现代文艺理论颇为熟悉,甚至有点偏激地认为“从笔墨的角度切入来研究绘画,应该也是受西方影响”。他广泛涉猎西方文化,文学尤其是诗歌向他传递思想的力量,音乐给他提供形式上的启示,而电影兼有这两方面的功能。他的工笔画中表现出细腻而微妙的光影变化,后来的大写意人物画运用宿墨和涨墨效果仍然能表达出明显的光影变幻感,人物肖像尤其是大头像具有特写镜头的效果,这些处理手法都与电影艺术有着内在的联系。

(二)

面对杜觉民的水墨画,观众感受到的震撼力,甚至是压迫感和窒息感,虽然来自主题与思想的力量,最终是通过强烈的视觉张力传达的。画家宣称“笔墨本身是不值得研究的,它只是一种技术”,“是承载画家思想、观念和情感的媒介”,“最好的笔墨是让人看不到笔墨!感觉你只能这样画才能表达这样的境界”。不过,作品的内容和境界可以是公共资源,艺术门类的特色则在于表达的方式。思想载体的形状和质量,决定了思想传达的准确与深刻程度,把这个载体发展成熟并运用纯熟,正是艺术家的职业尊严之所在。

早年的学画经历以及由丝工院开始的正规训练,使他的水墨画具有西画的背景,正如他所说,“吸收古今中外一切艺术之所长,为自己创造的艺术所用”。从表现光影变化,到运用西画的涂染法,以及非书法性的点、线、面语言,皆可作如是观。他的风格又呈现出明显的阶段性,相隔多年的本、硕、博三段学习提供了熔铸新风格的最好机会。仅从他读博前后的画风来看,差异之大,远远超过其他读博的画家。读博之前在浙江画院工作期间,他最为着力的是工笔画,读博期间则转向大写意,并迅速发展成熟。

他的工笔画寓写于工,先用细劲的线条勾勒出主体人物形象,然后揉皱画纸,再多遍渍染,人物轮廓内浓淡墨迹随着褶皱延伸,产生斑驳沧桑的效果,光影效果也更为自然,轮廓外则用层次分明的墨色加强褶皱效果,产生有如山石、树皮、屋漏、风雪般的肌理效果,也使人物像是从背景中凸显出来的一尊雕像。1997年(丁丑)所作《晚秋图》、1999年的《风萧萧兮易水寒》到21世纪初年所画的一批四尺对开的工笔设色大头像,大量地采用这一手法。在这一时期他还使用过另一种画法,放弃了揉皱手法,只在局部使用类似褶皱的皴擦和水渍。如1997年(丁丑)的《雾》、1999年的《晨曦》,虽然主色调由赭黄变为淡青,具有雾气或晨曦中的潮湿与清新感,人物及其背景聚成一个团块,占据了画面的大部分,天地头大片留白,人物团块中心的沉重墨色与之形成强烈对比,并使人物富于雕塑的质感与力度。在此基础上,他还进行过其他尝试,如2000年(庚辰)所作《七贤图》,延伸了水渍式皴擦和淡青色调,但又用白粉和朱砂颜料加强工笔重彩效果,人物的变形造型则受到南京画家的影响,终与他的本来面貌相去甚远,只是偶一为之。大约在开始读博期间他所画的一系列写生大头像,回到赭黄色调,渍染变得简单,人物面部用大量皴线来完成结构、质感和肌理,实际上已经开始由工笔向写意过渡。

他的大写意形式特色有两方面:一是视觉上的简化与设计感,二是墨法技术的极致化。前者是寓丰富于简化之中,后者是寓简化于丰富之中。

视觉上的简化,首先要对物象进行提炼。这种提炼以扎实的课堂与现场写生和光影素描为基础,但他并没有循此路数发展下去(发展下去的结果是成为第二个叶浅予、黄胄、周思聪、……,唯独不能成为他自己),而把汲取灵感的范围扩大到几个相隔甚远的领域――漫画的夸张与黑色幽默、汉画简化的块面感与黑白对比,甚至岩画和世界范围内的“原始艺术”的造型与符号。漫画和汉画是中国绘画的边缘,但并非与水墨画传统绝缘,而岩画和原始艺术则已被吸纳为西方现代艺术的元素,对它们的利用也是中国画形式现代化的一种路径。为了与画面造型与气质相符,他的书法也取法有民间渊源的魏碑书,主体来自龙门造像记,兼融“二璺”,字形和用笔都方正古拙,劲力内含,与他的自署“丑人”相得益彰。

画面的简化与平面设计感的加强是他最近十年创作上另一大变化。在有题跋的创作中,题跋作为画面的构成元素,或纵长,或横列,突出形式感。如《高空有月千山照》的题跋两字一行,一共十行,横列于画面中下部,像隐士背后的地面。《无语听天》画的是横卧的大头像,人物双目圆睁,眼神空洞,不像处在休息中,倒像是被斩下来的脑袋,画题在上、穷款在下,也是作横式处理。《晚秋图》、《徐文长造像》和《脸上游戏》的题跋皆为纵长一整行。1994年(甲戌)所作隐士四屏之一《独钓》则为纵长双行,画面上只有一钓夫、二游鱼,其余是整片的空白,极端的对比,令人惊心,两行题跋有如一柱擎天,险中求稳。1997年的《严重时刻》是这类设计的顶峰,中间是一个大头像,贴着画面的两边是两行细长的题跋字迹。到后来,许多大头像画法愈益简化,题跋也变成了画面一侧或两侧的纵向长线条,或粗或细,或单或双,或勾或抹,其意不可说,充满神秘感。最后,许多大头像的背景干脆变成了完全的空白,只看到一颗脑袋和细长的脖子,有如高高举起的木偶。

《住的是工棚,建的是高楼大厦》只画了一位放工后去打水的民工,穿着汗衫短裤,趿拉着拖鞋,手提空水桶,大步流星,低头疾行。他的草帽只有简单的一条横线画出帽檐,帽盖是化在刺眼的夕阳里了,白色汗衫上的线条断续与水渍变化也呼应着斜阳。而他的脸埋在深深的阴影里,脸颊上结实的肌肉似乎在全力对抗生活的重压。他两腿微曲跨开,裸露在外的深色的胳膊腿和黑色拖鞋、洗得发灰的黑色短裤、潮湿的黑褐色水桶,构成了画面下部的一个重色块,似乎就是承担重压的大地的力量。十二个字的画题排成一列,像一条长长的棍子矗在他身后,这就是他社会身份的标记,画家的穷款则在他膝盖前方形成呼应。此画于至简中寓以丰富的平面设计感,文字亦作为画面的构成元素使用,而造型用笔有不着一字尽得风流之趣。

他的画法总体上是重墨轻笔的,在大片墨痕中突出的笔迹不多,但是点、线、面的变化运用得很充分。墨法则以宿墨、涨墨与渍染的运用为特色,局部用焦墨提醒。宿墨的“空心线”效果较新墨更富于变化和立体感。在运墨之前染湿纸张,故意造成的涨墨往往有光芒四射的效果,可以表现自然光线(如《徐文长造像》)、麦秸(《山乡旧事》)等,更多的则是人脸上和物体外的阴影。如前所述,他也用这些光芒来赋予对象神圣感,使他们仿佛灵光充溢(如《盲乐师》、《工人》)。在白纸与黑墨之间,大片渍染构成的灰阶使画面柔和而耐看,整体效果有如黑白照片般的宁静。

如果要对杜觉民的艺术作一个简单的小结,他的形式语言虽然与历史上的“逸品”和大写意有着明显的继承关系,但他转益多师,形成了自己的独特风格,已经难以用“逸品”概念来涵盖,也与他学习过的现代大写意巨匠潘天寿、李苦禅等人的画风拉开了距离。他的思想主题更不是独善其身的“隐逸”,而是融合了儒家的入世、佛家的悲悯、基督的救赎。一枝秃笔力量很渺小,难以改变世界,但却传达出画家心中的大爱,足以感动读者。艺术的纪念碑性,就蕴藏其中。