与许多为邵戈写过评论的人不同,我虽然算是邵戈的本家,却并不认识他,对画家的了解全部通过读画而来,这更像研究古人的方式,也更具艺术史家的职业特色。但是拜现代传播手段所赐,我依然可以看到他的大量照片、看到他不同阶段的作品、读到他的种种言论。我把这一切都当成作品来读,当作一名艺术家以不同方式在历史与人生中留下的痕迹。他近年的形象一贯留着锃亮的光头,似乎这样可以了无挂碍地一心钻研艺术,同时又眼神犀利,精神焕发,步履轻快,游走于古今中外的遗迹与文化之间,放谈关于现代水墨与语言发挥的种种话题,思考类似于中国艺术在世界上的定位这样的宏大问题,一如三十出头的样子,完全不像已经到了知天命之年的人。现在有很多人,男的身穿汉服或长衫,脚穿千层底布鞋,女的穿民族风的布衣布裙,但这样的人未必就是复古主义者,或者未必复得很好。像我自己也时而民族风一下,但坚持认为传统文化中含有一定比例的糟粕。不过像邵戈这样的形象就与古人更沾不上边。看他早年的“新文人画”,与这副形象可谓内外协调,近年的复古画风,倒令人暗吃一惊。本文是应一次近期展览之请而写的,要解读的也是他近年的“传统水墨”画作,用他自己的话来说,是“生存状态和艺术态度的一贯性问题”。

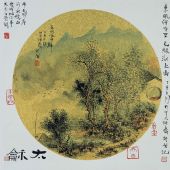

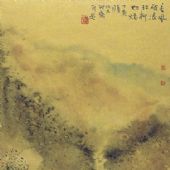

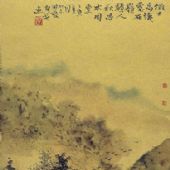

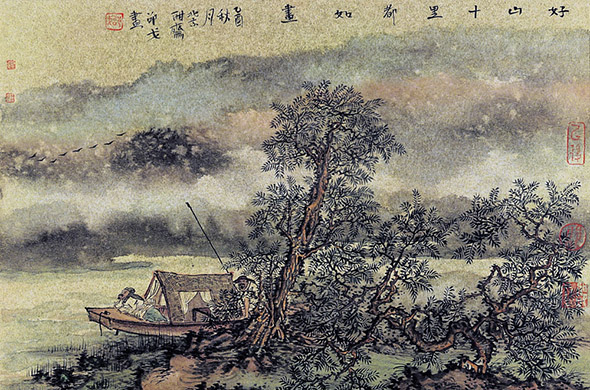

这批画乍看之下可谓复古,画科选在了传统文人画最核心、难度也最高的领域――山水,题材往往是渔樵耕读,四件形成组画,样式有横卷、有立轴、有扇面和圆光,境界是空山落木,静听流泉,笔法兼取宋人之写实与元人之写意,与明清的逸笔或程式化很是不同。画上还有大片空白,与“新文人画”惯常的满构图区别明显。画上总是有行书题诗,配以硃印累累,以合三绝之制。诗是唐宋名作,书法则从早年的图式化向传统书写回归了一大步,印章则大都是从前刻的,不管是采用古玺印风还是楷书入印,皆是从前的图式化风格,另有两方皖派风格的圆朱文印“澂怀”和“吾写此纸之日心入春江水”似是近年新刻,以配合复古画风使用,不过后一印混用大篆、小篆和籀文,并非正体,加上装饰化的结字方式,仍然不脱其本色,也让人想起个性张扬的17世纪。

这些小小的印章却成了我破解邵戈秘密的钥匙孔。两种不同风格的印并存,体现出他身份的二重性,以昔日的实验新锐,做今日的传统寓客。不过在两种身份里,前一种是主,是有生命接地气的,后一种是宾,是片断的、被功利性使用的。实际上,在邵戈的这批创作中,传统只是一种造型元素,是制造新的前卫的原料。细看来他的画中充满了矛盾,只是被巧妙地调和在一个整体之内。

他用的纸地材料全部是金笺,华丽的洒金甚至泥金,这种材料从明代中期开始流行,纸面完全不吸水,每一笔的起落迟速都一清二楚,容不得半点犹豫混沌,古人也未必能很好驾驭,邵戈却举重若轻,笔笔都交代清楚,处理干净,皴线组织得有条不紊、疏密合宜。这是我最佩服他的地方,尤其是考虑到他的前卫背景,相信他近年对临古下了很大功夫。这个时代,不缺的是观念,缺少的是技术。不过,他最终还是要用技术为观念服务,画上的皴线往往伴随着张大千式的泼墨涂染,使画面的传统感过渡到现代感。选用金笺,也并不是为了炫示他的技术,技术难度只是他必须克服的一个障碍而已。金笺制造了一种物质感:华丽的、装饰的。所有的画都被精心地绷在板子上,无论绘制时还是展示时都不再取下,无论是横卷式(其实应该称为横幅式)还是立轴式都一览无余,这是一种现代的公开展览方式,而非传统的私人观览方式。从照片上看起来像是处于横卷引首或立轴诗塘位置的书法,实际上是单独装在一个镜框里,与画并置在一起的,这些平面作品由此具有了装置的性质。传统装裱方式被彻底放弃,我想关键是因为它并不适合现代室内空间的展示需要。引首和诗塘通常是由其他文人或观赏者来题写的,但是现在既没有了文人雅集的群体和场域,画家本人的言说需求也勃发难抑,于是这两块空间就成了他的书写阵地。在扇面和圆光周围是同样不吸水的白卡纸,也题满了他的字,上下左右分开题,分别钤印,字体则整齐划一,比画上的题字更狂放自在些,更接近他从前的本色书风,令我似乎看到到他弊着气,小心翼翼地画完了画、题完了诗和款识,终于可以放松下来,呡一口小酒(也许是干红或黑啤),向周围放笔写去,书如其人,个性伸张。画上的累累硃印,与画外的重重题字,表达着同一种意思:不仅是空间的占有,而且想提前占有时间。因为古代书画上这种效果的形成,无不有赖于漫长的时间积累,遇到像乾隆皇帝这样的文化霸主,才会一人题字盖印无数。画家自己提前把后人题跋、盖收藏印的位置都占了,是现代画史上的特殊现象,一方面是因为题字盖印在这种并非传统绘画的艺术样式中已经丧失了原有的功能语境,蜕变为一种造型手段,后世的收藏者也仅将书画视为财产或文物,再无通过题字盖印参与文化创造的能力,另一方面,是否也表达了前卫艺术家面对速起速落的时尚大潮,心中无法遏制的历史焦虑感呢?

即便将之定位为一种披着“汉服”的前卫艺术,也无碍于我对邵戈画作的欣赏。画境总是空山,却非无人,总是水流,却不见花开,只见落木萧萧。对于浮躁如我辈,这就已经足够“澄怀观道”了。画中人物只有一名,却非草草勾成的点景人物,总是精心描绘,从中反映了他多样的造型能力。这名人物,或者是拄杖的老者,或者是撑船、荷杆的渔夫,或者是负薪的樵者,大都作侧面或背面,但都衣着整齐,自是由文人装扮而成的,并且画面一角往往有雅洁的精室在等待他的归来。这名人物亦是邵戈自己的写照,他在某一段时间以传统文化追寻者的面貌出现也许只是工作需要,他其实并不需要真的成为寂境里的孤独文人,在他背后有一个温暖的家庭以及设施良好的工作室提供长久的、也更符合他本色的支持。明清文人画完成了从精英向草根的转换,20世纪中期加强了中国画“走向人民大众”的趋势,到20世纪末,纯精英化又成为创新探索的理路之一,不过因为与市场化同步,画家不可能不食人间烟火,所以这种精英化同时也是世俗化的,就像看邵戈的画,我们从最空寂的山水中却可以读到温暖的人间气息。

进入21世纪以后,传统文化颇有复兴之势,“国学热”此起彼伏。但这种复兴决不是真正的复古,而只是开发的热潮,是采择传统文化中能为己所用的元素,试图创造新的艺术形式。现代社会充满了悖论:当大众都跟进时尚,时尚就成了恶俗,小众不得不把眼光转向“落伍”的东西并将之开发成新的时尚。从年年不休的时装复古风,到间隔十余年的旧片新拍风,皆可作如是观。当前卫已经被过度消费,古典就成了下一个前卫的资源。进入门槛较高的古代经典,在时尚消费中的保鲜期也相对较长,现在搞这类开发的人很多,开发的门类、形式也很多,比如昆曲、古琴,晚会版、古建园林版层出不穷。我从邵戈的画中不难看出他的聪明,他对传统与现代元素的运用裕如也堪称高明。不过这样的聪明在当今之世并不稀见,还不足以帮助一个人留在历史中。让我对他保有尊敬的理由是他还下了很多笨功夫,掌握了传统形式语言的一些关键因素,从中也可以看出他对传统也保有尊敬,而决非出于游戏之心。肯下笨功夫的人在当今之世已然稀见,但最后能靠作品本身而非堆积如山的评论(包括本人这篇)、访谈、曝光、获奖而留在历史中的,却往往是这样一些人。