“远方”是一种曾经的过去,也是一种想象的未来。

“远方”带着记忆,带着曾经的岁月与情感;

“远方”也向着未知,向着渴望与预想,向着一片遥远的蓝天。

“河”是一种流,流自过去,流经现在,也流向未来。

“河”是一种永远的流淌,

时而激湍涌动,时而汹涌澎湃,时而汩汩自在,

它,流向大海,汇入大洋。

人生何曾不是这样,艺术也大致如此。

——王璜生

艺术家王璜生在展览现场

2022年10月22日,由何香凝美术馆、中央美术学院、广州美术学院联合主办的,艺术家个展“王璜生:远方与河” 于何香凝美术馆开幕展出。展览以时间为线索,围绕着王璜生的人生与艺术,通过“韩江”、“珠江”、“后海”、“湾流汇”、“穿越”五个地域版块,以王璜生的《童年的画》为始,再到最新的VR作品《穿越》,共展出53组/件作品,以纸本水墨、胶片拓印、摄影与影像、雕塑等多种艺术形式呈现,带领我们沿着王璜生的生涯中那条由各地川流汇聚而成的“河”,来回看艺术家在沿岸留下的“痕”与“象”。在远方与河的交织中,我们步入的是王璜生现实与历史线性交叉的艺术世界。

王璜生个展“远方与河”展览现场

作为艺术家的王璜生,有着多重身份:美术馆管理者、博物馆和艺术史研究学者。他出生于广东揭阳,其父亲是著名国画家王兰若先生。他幼承庭训,打下了不错的绘画根基,后来他选择了艺术史,但从没有放下画笔,甚至拓展出一条更宽更广的路。他的艺术创作往往夹杂着传统文人的品性修养与突破自我的独立不羁精神,以及现代知识分子对文化、现实及历史议题的深刻关注和介入态度。这使其艺术创作不再是对高雅文化和视觉愉悦表征的调用,而是通过对文化记忆的重建,重新审视全球背景下政治与多元文化的现实,并让人们对当下现实的某些僭越行为有所警惕。

此次展览主题“远方与河”来自艺术家的同名作品。2021年,“王璜生·珠江溯源记1984/2021·巡回展”的第二站在云南美术馆举办。王璜生携展览启程后,再返1984年珠江溯源之路的重要站点——昆明。在感物思返的情形下,王璜生创作了《远方与河》系列作品。这组作品共计七件,将1980 年代曾引起艺术家热血沸腾及生命思考的朦胧诗句,重新书写在2020年于珠江源拍摄及制作的影像作品上,形成了一种时空的对话、历史与现实的碰撞、 理想与诗性的印痕,成为了来自他以及一代人生命深处记忆的化石。

王璜生个展“远方与河”展览现场

王璜生在展览自序中说,这个展览围绕着“远方与河”来展开,从我的出生地和学画之初的“韩江”开始,流向我人生转折处的“珠江”,又流入我走向北方远处的“后海”与“湾流汇”,再“穿越”而向远方。从这一角度来看,本次展览中的“远方”,有着“两者之间相隔较远的地方”之意,既是一种物理地理位置上的存在,又是“一种曾经的过去,一种想象的未来”。对王璜生而言,沿着河流去到远方,又从远方回溯而来,所到之处皆成过往之“痕”,映照出他的艺术人生。

据悉,展览将持续至11月26日。

自 序

“远方”是一种曾经的过去,也是一种想象的未来。“远方”带着记忆,带着曾经的岁月与情感;“远方”也向着未知,向着渴望与预想,向着一片遥远的蓝天。

“河”是一种流,流自过去,流经现在,也流向未来。“河”是一种永远的流淌,时而激湍涌动,时而汹涌澎湃,时而汩汩自在,它,流向大海,汇入大洋。

人生何曾不是这样,艺术也大致如此。

因此,这个展览围绕着“远方与河”来展开,从我的出生地和学画之初的“韩江”开始,流向我人生转折处的“珠江”,又流入我走向北方远处的“后海”与“湾流汇”,再“穿越”而向远方。记得青年时期,曾每天中午只身游渡韩江的出海口,在那潮涨潮落来回2000多米的礐石海湾,自由自在享受海浪、阳光或狂风暴雨;也记得后来到了北京,有人规劝我“后海”水很深,多点留意,然而我很自信自己的水性。其实,我就是在这样的河海之间游过来的,因此,对“河”,对河的“远方”,很有感性认知与切身体验。

于是,这个展览就是我与“河”,我与“远方”的故事。

王璜生 2022年10月

I 韩江

潮汕因为古代的一位敢于谏迎佛骨、驱祭恶鳄的文人,而山姓“韩”江也姓“韩”。我生于韩江边,从小喝着姓“韩”的水成长,也在姓“韩”的江击水中流,骨子里还是希望有那么一种文人的风骨情怀。韩江川流不息,岁月跌宕蹉跎,我长大了,也出走了。

父亲的速写《寄给孩子们的自制玩具》1961,这些来自远方的玩具成为了我艺术与情感的启蒙

父亲的速写《寄给孩子们的自制玩具》1961,这些来自远方的玩具成为了我艺术与情感的启蒙

我不知是从什么时候开始学习画画的,只觉得在我童年的时候,玩的玩具是几个用木头拼装钉成的木头车、木头人等,造型很独特别致,上面还涂上了红、绿、蓝、黄等的颜色,我经常照着这些玩具画了起来。这些玩具是父亲远在粤北“劳动改造”之余,利用工厂的废木料做的,他回家探亲时带回来,教我们玩耍,同时也教我对着它们“画”。这可以说是我画画的最早的启蒙。后来父亲从粤北回到汕头后,便较正式地教我学习中国画了。

童年的画 1962-1964

童年的画 1962-1964

从韩江边的老宅,到江南的庭院园林,我读到了其中的文心与历史,其中的情怀与哲理。中国传统文化的“天人合一”“内外融通”的哲学精神无不体现在建筑园林的空间观中。我曾作诗题“天地悠然图:日月随盈昃,天人自在论,凭栏心渺远,宇宙小乾坤”。

2006年12月,在中国美术馆举办“王璜生:天地悠然”个展

2006年12月,在中国美术馆举办“王璜生:天地悠然”个展

天地悠然·卷开天地远 纸本设色 185x600cm 2006

天地悠然·卷开天地远 纸本设色 185x600cm 2006

II 珠江

从韩江到珠江,这是我人生的一大转折。1984年,我在韩江边出发,骑车珠江溯源,行程三千多公里,一路写生、写作、拍摄,磨炼了自己,也走向了自己独立的路。1990年,定居珠江边的广州,画画、编辑、策展,走上了探索文化与坚守精神的美术馆之路。于是,珠江就有了关于骑走、磨炼、探索、坚守的种种生命与情感的记忆与故事。

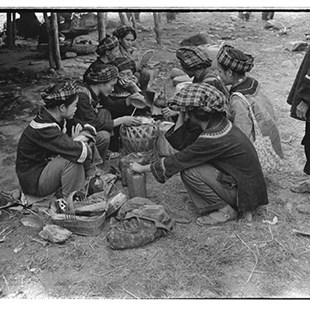

珠江溯源的崎岖山路上 1984

珠江溯源的崎岖山路上 1984

在当年的日记本里,发现一片作为生命经历印记保存下来的珠江源植物标本。于是,我重返珠江源,延续了当年的做法,采集植物标本,将它们转化为影像、绘画,以古老的水墨与拓印方式,记录下植物的物态与肌理,而特殊的手法又使图像产生X光片的效果,蕴涵着对生命本质探寻追问的含义。

珠江源植物图志 纸本水墨拓印 46x35cm/件 2020

珠江源植物图志 纸本水墨拓印 46x35cm/件 2020

为“珠江溯源记巡回展·贵州站”专门创作的混合着行为、拓印、书写、影像的大型作品《骑走》,重新唤回了当年在黔东南、黔西南莽莽高山砂石路上艰难骑行的记忆与体验,以及在那个年代“骑过去,走过来,不知在哪里;走过去,骑过来,寻找我自己”的茫然而坚定的心态。

骑走 纸本水墨拓印 730x1450cm 2021

骑走 纸本水墨拓印 730x1450cm 2021

III 后海

在一个没有大江流经的都市,却有着大大小小的“海”:“北海”“后海”等,“后海”也成为了我2009年移居北京之后时而在这里放松心态的绝佳去处。其实,每个人心中都有自己的“后海”,在那里,可以有风花,有星辰,有雪有月,有酒有茶,在忙碌吵闹的一天之后,“后海”的夜一片宁静。

记忆的花园210928 纸本设色拓印 125x245.5cm 2021

记忆的花园210928 纸本设色拓印 125x245.5cm 2021

近年来对两个问题比较感兴趣,一个是关于“记忆”,一个是关于“植物”。植物关联的是“生命”“生长”等问题,而记忆则是存在于生命中的种种说不清的东西,是情感?是历史?是过程?是时间?很长一段时间以来,我一直在进行着对父亲粤北劳动生活这段历史的记忆重述,并希望创作与“生命记忆”相关的新作品;而2020年疫情以来,对于“生命”的深入体验与重新思考,产生了关于自己成长、生命经历的记忆重思,特别是唤醒当年珠江溯源采集的植物标本的生命及情感记忆,因而也创作了一系列以植物为元素媒介,探讨时间、过程、成长、生命、情感、记忆等话题的作品。

“记忆的花园”系列 水墨设色拓印 尺寸不均 2021

“记忆的花园”系列 水墨设色拓印 尺寸不均 2021

IV 湾流汇

在北京的北郊,河道纵横,我在一个叫做“湾流汇”的地方,搭造了自己的工作室,也进行做东汇西流的艺术实验工作,于是,就有了“游·象”“痕象”“箴象”“空象”以及“墙”等系列纸上水墨作品,又有了《界》《隔空》《缠》《溢光》《谈话》《述影》《呼/吸》等空间装置/影像作品,在2020年3-4月疫情期间,在空无人气的北郊河道边,又创作了《风之痕》影像作品,用多种特殊的媒介材质,将像风一样的生命之“痕”记录下来。

工作中 2017年5月北京

工作中 2017年5月北京

当下世界不安的现实如战争、逃亡、难民、越境等,引发了我少儿时期以来的记忆及曾经的耳目经验,六七十年代地处南方海边的家乡,时常接触到“偷渡”的时事和故事,以及有相关经历的人,其场面感至今仍历历眼前。“界”,既可能指向于边界、区域、边境,指向于挣扎与奔突,而也可能是生存及精神的另一种向往和境地,一种恒永的境界。

界 摄影 45x60cm 2017

界 摄影 45x60cm 2017

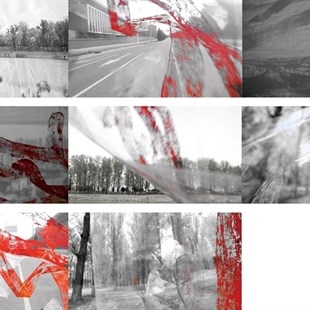

“风之痕”系列作品是2020年春夏在北京和广州工作室及野外创作的,包括平面制作、动态影像、摄影、声音及综合材料等作品形态。我尝试着将绘画创作与多种艺术表现媒介及手法综合交叉运用,构成作品、视觉、心理、空间、时间等之间新的关系及多种新的可能性。而对生命的感怀及关注一直是我艺术创作关心的主题,生命面对历史,面对社会,面对人与人的关系,也面对各种各样不测的病与毒等。生命也许很脆弱,很无奈无辜,但生命也很轻盈,也很自在很美丽。我用纱布,用水墨与颜色,用拓印等方式,用各种特殊的媒介材质,将这样像风一样的生命之“痕”记录下来。可能是伤痕,也可能是痕迹,也可能是种种的记忆之痕。风吹过,留下微微的痕,也带走曾经的痕。

“风之痕”系列作品 2020

“风之痕”系列作品 2020

V 穿越

人生之于时间是一种穿越,生命之于空间也是一种穿越,而人在现实世界中的行为与存在,更是一种穿越,穿越于无尽的荆棘,而向着渺远绚烂的未来世界。于是,我尝试运用新媒介技术,引发新的视觉感知与思考。

王璜生《穿越·2022》VR作品

王璜生作品《穿越》展览现场

王璜生作品评论摘录

范迪安(中央美术学院院长、中国美术家协会主席):

王璜生的经历在当代艺术界是十分独特的,作为艺术家,他参加了国内外当代艺术各种活动;作为馆长和学者,他进行了广泛的学术交流,因此,他的艺术之路可以说就是一条行旅之路,尤其是一条穿越文化边界的行旅之路。既有从中国自身古代到现代、当代的这种穿越,更有他这些年来与世界交流在不同文化情境中的穿越。在我的感受中,有时候觉得非常熟悉他,因为我们是同行同事,有时候又觉得很陌生,因为他走过哪些地方,有过哪些体验,也不是我完全了解的。但是透过这些年来他一直在进行的有着鲜明主题意识的绘画、装置、影像创作,看到他愈来愈具有个人建树的语言形态,我就能理解他对“边界”这个概念的思考,或者说,“边界”这个概念与他整个艺术探索愈发形成内在的自然的关联。他在穿越各种文化边界也就是他走向世界的时候,他的艺术视野是非常宽阔的。实际上,无论是从历史到今天的现实,无论是在中国还是在世界许多地方,人们都可以感受到“边界”所具有的国家、历史、社会、民族、宗教等方面的实际意涵,更有文化上的象征意味,由此让人们去体会世界的格局,体会社会现实中许多存在的问题,体会人与世界、人与自然、人与人之间的关系问题。这些问题几乎是一些古老的问题,非常传统的问题,但同时也是今天的现实问题和新问题,它还通过各种新的形态而出现。因此王璜生对“边界”的思考是一种深刻的思考,对“边界”的体验式一种文化的体验,从而形成把自己身心投入进去的表述。(摘自范迪安《“空间”与“边界”的文化体验》)

巫 鸿(美国芝加哥大学教授):

“边界”无所不在。此地与彼地、此时与彼时、现实与想望、安全与探险之间,总有可见与不可见的边界。突破边界是引进任何科学、文化、社会革新的先决条件,也是“当代艺术”最广泛的定义。这是因为真正的当代艺术总是立足于现下瞬间去探索超出经验领域的未来,它赋予自己的使命总是突破现存的视觉语言和观念的边界,去开拓艺术表现中的新的空间。

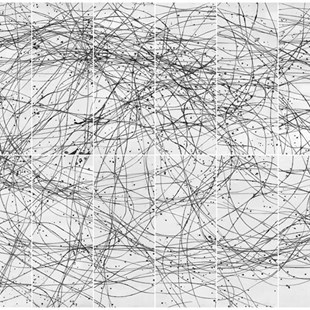

王璜生的艺术实验充满对边界与空间的探寻和质问。如果说“边界”的传统含义离不开线性界限的意象,王璜生的线画和线的装置则通过打破这种意象显示出线与空间互动转化的新的可能,从而成为对视觉艺术当代性的一种表述。

“踰界”既诱人又隐藏危险,因为任何边界总是被习俗和常规把守,因为边界本身就是一个拒绝安全感的地带。王璜生的作品因其连绵流动的线条而富于诗意的抒情,但也通过流动的不稳定性激发出心理的紧张和对转化的焦虑。这种紧张和焦虑被一些关键细节放大,使抽象的线成为对历史记忆和现实政治的隐喻。当盘旋游动的线条化为带刺的铁丝网和蒺藜,它们优雅的流动同时在刺痛着观众的感知。我们想到历史上的偷渡者和现实中背井离乡的难民,都是为了闪烁的希望而经历踰界的危险,为求生而付出生命的代价。当铁丝网被烧灼再包扎以纱布绷带,当沾上红色和黑色的绷带在新闻纸上拓印,我们想到踰界造成的伤害以及疗伤的希望。 当铁丝网对照以虚无的玻璃并化为投影,我们想到人类的脆弱以及现实和幻想之间的转移。王璜生的抽象艺术因此总是具体和实在的,既从观念的反思中也从对历史和现实的关怀中获得生命。(摘自巫鸿《王璜生:边界与空间》)

吴洪亮 (北京画院院长,中国美协策展专委会副主任)

“游·象”系列作品是王璜生最新的创作。面对作品中那一团团情丝不绝、无从理清的线条,作为观者仿佛有好多话要说,又无从说起的感觉。进而想起老子所言:“道之为物,惟恍惟惚”,可见恍惚之间的物象是“道”形象化的体现。对应这一系列的作品,感到王璜生此刻忽而跨过了太多的羁绊,直陈对于“道”的理解。

王璜生的“游·象”系列作品是他跨过半百,走过“知天命”,走入“为所欲为而不逾矩”状态所进行的一场可控的激情实验。王璜生作为画家、美术史学者、批评家、艺术管理者,借由他的学养与丰厚的经验,他自然深知艺术史,深知创造的风险、难点与关键点。他早已不是初出茅庐的年轻人,改良之于他不过是锤炼后的渐变,而变革之于他恐怕就要有些决绝之心了。“游·象”系列作品中对传统、对造型如此的澄清可谓是“决绝”后的成果 。然而,这种“决绝”在画面上的表现更令人惊异。线条的粗细、深浅的起伏不大,他放弃了起承转合带来的较易达到的韵律之美;一组线条与另一组线条之间的明暗变化都不明显,他放弃了色度对比的效果;他将作品锁定在黑白之间,放弃了色相的绚烂。王璜生放弃了这么多,他要什么? 这样的作品甚至会产生对自由之后的恐惧,对有任何可能而产生无可能的疑虑。(摘自吴洪亮《游心于物之初——王璜生的<游·象>系列》)

郎绍君(著名评论家)

璜生是一个具有艺术气质和特别机遇的人。1974-75年间,即在他不满20岁的时候,从岭东学者蔡起贤先生学习诗词,那正是“文革”年代,这个小青年竟在那样的时代氛围中写了数百首古典诗词。在《古典少年》一文中,他回顾说,那是“一种少年老成的古典情怀,一种对于古典理想境界的想象,一种东方堂吉诃德式的美丽幻想。”还说,这些诗词的学习,使他“打开了一个通往历史、进入历史人文情境的大门。”璜生文静内秀的气质,他对艺术问题的敏感,应与这段学习有密切的关联。

璜生的父亲王兰若先生是广东以继承文人画传统著称的画家。他从小接受庭训,打下了不错的绘画根基,后来他选择了艺术史,但从没有放下画笔。其作品入选过第八、九届“全国美展”“百年中国画大展”“ 中国艺术大展”“第27、28届亚洲现代艺术展”,在汕头、广州、香港、台湾举办过个展,出版过多种画集。我看过璜生在1993-1995年创作的《天地悠然系列》,刻画老屋、回栏、旧窗、斜柱等等,各幅多以“清月出岭光入扉”“门前风景雨来佳”一类诗句为题。作品吸收了现代构成手法,泼墨与积墨相结合,生动地表现了老屋的古旧特征和画家的文化历史感。李伟铭在《天地悠然》画集序言中说它们“颇有一点蒲氏狐书情调”,宜命名为“梦之宅”。我有同感。璜生由老屋联想到古诗的境界,显然是情动于中、有感而发的,但“天地悠然”是一个过大的意象,不如“梦之宅”来得贴切,而对栏干屋柱东斜西倾的动势处理,又与“思静入苍茫”的追求有些不对应。欲追求水墨形式的现代感,又要表现“心境澄澈”的古典情怀;想着“倚南窗以寄傲”的诗境,自身却在“挥汗如雨”的“水泥铁架子之中”,这种现代与古典、现实与理想的矛盾,不免反映和流露在作品里。

作为美术馆馆长,他不断奔走于国内外,组织、策划与主持各种类型的现代艺术展,并用理论化的话语对它们进行阐释;作为画家,他偏爱古典的创作方式与艺术理想,像传统文人那样填词题句,抒写个人情怀。他在两种角色、两种情境中的自如转换,使我们看到了一种新的、又似曾相识的人格特征。从文化的角度看,后者也许更值得关注。(摘自:郎绍君《王璜生的画》)

关于艺术家

王璜生,美术学博士。中央美术学院教授,博士生导师;广州美术学院美术馆总馆长,新美术馆学研究中心主任;国务院政府特殊津贴专家,中国美协策展艺委会副主任,中国博物馆协会美术馆专业委员会副主任。德国海德堡大学、南京艺术学院、云南大学特聘教授等。2000年至2017年任广东美术馆馆长、中央美术学院美术馆馆长。

2004年获法国政府颁发的“文学与艺术骑士勋章”,2006年获意大利总统颁发的“骑士勋章”,2013年获北京市颁发的“北京市优秀教育工作者”称号。

展览信息

展览名称:王璜生:远方与河

展览名称:王璜生:远方与河

主办单位:何香凝美术馆、中央美术学院、广州美术学院

展览日期:2022年10月22日—11月26日

展览地点:何香凝美术馆4-8展厅

展览总监:蔡显良

展览统筹:程斌、樊宁

展览协调:余湘智

公教与推广:骆思颖

信息宣传:赵越

展览设计:良风设计

图、文/主办方提供

部分文字参考凤凰艺术、深圳商报官方公众号