一直以来,于凡的作品遇到了两类常见的解读。一种基于题材认同——“于凡是做马的雕塑家”;一种是基于对其特有的着色技法的印象——“于凡是卡通雕塑家”。我也有过这两类“解读”。但据最近对他的了解,以及对他《置上》展览的细读,发现上两种“解读”可能是“误读”。

什么才是正解呢?

其实2000年以来,于凡一直想“把雕塑做没!”——题材变得不再重要,技法尽可能地消除掉,留下的只是一个空空的意象。正如他所说:“我类似在做一只杯子”。

“没”之前应该是充足的“有”。之前于凡“有”什么呢?

于凡硕士专业研究方向为“西方雕塑”。据我对中央美院雕塑系教学的理解,这里面包含着罗丹以及其后的布德尔、马约尔一脉的西方现代主义雕塑技法,以及前苏联英雄主义雕塑技法。凝聚到具体作品上,便成为风格化的写实雕塑。对于这份“有”,于凡做了一个近乎决绝的了断。

毕业后,于凡由于对“风格化了的现实主义传统”充满了质疑,转向了“观念艺术”(行为和装置)创作。这几年里,于凡进行着“标准”的当代艺术实践。但最终他发现,自己被西方当代艺术的逻辑所笼罩,他开始怀疑这类艺术创作的价值。一直到当下,于凡依然对“观念艺术”保持着这样的警觉。这份曾经经历的“有”,在他以后的创作中,基本是怀疑的对象。

与此相关,2003年,他用一年的时间,用他所掌握的雕塑写实技法为一个“普通人”塑了一尊像——《王荣国》。王荣国是一位在学校打工的普通木工,和于凡没有私人关系。于凡对王荣国的选择具有随机性。将“随机性”作为创作起点,给于凡留出了足够的创作空间。塑造这尊雕塑时,于凡尽其所能,用以往所掌握的写实雕塑技法去“抄袭”这个人。对于熟稔掌握写实雕塑技法的于凡来讲,用“一年”时间去做像一个人,实在是有点奢侈。在这个过程中,于凡一方面和“自己的所学“对话,将其放置到被审视的位置;一方面反省自己和“所学”的关系,同时解构这一“关系”。

那么,于凡是如何把自己的“有”消磨掉的呢?

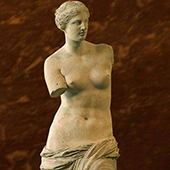

2000年,于凡发现一种喷漆的办法,并使这一方法成为了他的个人的语言方式与作品面貌。于凡对雕塑表面进行层层着色,着色过程极为细腻。加上“汽车漆“特有的光泽,这使他的作品表面呈现出微妙的色彩变化——雕塑作品的形体仿佛消失了,艾未未有一句话描述的很好:“于凡将他多年来的功夫像一只狐狸一样藏了起来。”作品表面的油漆光泽使雕塑的形体仿佛被悬置,漂浮上升,脱离了人世,仿佛具有了神性。其实这正是于凡所追求的状态——超越性,而非现实性。

相对于“于凡是做马的雕塑家”的解读,于凡多次表述对于题材的忽略。对于凡来讲,什么题材无所谓,题材只是艺术创作的一个理由——有名有姓的人物只是一个引子。为观者提供了一个想象中模糊的背景,同时也预留了误读的可能性。比如他将“马”视为一个词牌名,“词“的内容与这个词牌名并没有必然的联系。这个比喻很有意思,其实词牌名规定了一首词的韵律和格调——也就是说,于凡从题材(比如“马”)看到的不仅是具体对象,而是从中读到了“韵律和格调”。为何如此呢?这是源自于凡对中国艺术的最高境界的个人认识——达到“无”的境界,人没了,天在了。“人”都消失了,何况“题材”?

在这里,于凡更近了一步,不仅是表现对象的消失,也是创作主体的消失,即于凡自己的消失。“文章本天成,妙手偶得之。粹然无瑕疵,岂复须人力。”陆游说的是写“文章”,在于凡这里变成了做“雕塑”。

“粹然”在这里包含多重含义:于凡的存在状态;于凡对表现对象的解读状态;作品的纯粹形体,安静绚丽的视觉语言,一遍遍的喷漆工艺过程等等。

到此,对于凡的另一种解读——“于凡是卡通雕塑家”也就不攻自破了。

“我的雕塑没了,你在了!”

于凡在当代艺术语境中处于边缘状态。他又是如何理解“当代”的呢?在他看来,“当代就是一个很短暂的时空,而我的作品可能跨的年代比较多,对话的对象很多,当你把眼光放远,时空也就不存在了,这时候你就在了。”在这里,于凡回避了当代艺术对“问题针对性”的强调。

我们可以试着在这个维度上,重新来理解“当代性”?

在当代艺术领域,所谓“当代性”,是一种交流的可能性!艺术作品能与更多的人交流,作品的“当代性”就越强!“当代艺术”多强调所处理“问题”的敏感性。“艺术家”和“人”是一种平视的关系。很多人现在正用“着色雕塑”竭力地接近表现对象的时候,于凡恰恰相反,越来越背离表现对象。于凡借助作品,给出了一个更高的站位,这个位置和现实明显不是平视的关系,而是“俯视”。由此,他的精神也向上漂移,而非在平面上蔓延。

那么,不属于此类的于凡创作何以定位呢?在我看来,于凡作品的“超越性”也是一种“当代性”!这份“超越性”在时下的、以自然为表现对象的国画创作中还经常被提及,但在以“现实”为处理对象的当代艺术领域鲜有兼顾。当“现实针对性”成为当代艺术的唯一维度时,是不是存在问题呢?

于凡说:“我最想做的就是一个杯子!”在我看来,其实他在做的是一个“容器”。“容器”能容纳东西,在于内部的“无”,而不是“有”。

在此意义上,“把雕塑做没!”