壁画的寓言

1954年10月,潘絜兹(1915-2002)画完了《石窟艺术的创造者》【图1】。1955年,上海电影制片厂在洪汛涛(1928-2001)的童话《神笔马良》基础之上,摄制完成了木偶动画片《神笔》。这2件看起来很不同的作品(一是静态的绘画,一是动态的电影)却有一共同之处:都是以壁画为主题,以对壁画的视觉呈现作为叙述的核心方式。这在古代是从未见到过的。

图1 潘絜兹《石窟艺术的创造者》,纸本设色,110×80厘米,1954年,中国美术馆藏。

在《石窟艺术的创造者》中,为表现“人民群众是历史的创造者”这个新的政治理念,画家用幻觉化手法复现出一幕有可能曾发生在晚唐时代敦煌莫高窟某个洞窟内的景象[1]。洞窟内,浩大的壁画工程即将竣工,匠师们在进行最后的润色,脚手架尚未完全拆除。洞窟的功德主是一对仪表堂堂的唐朝官员夫妇,他们带着女儿和仆从进洞参观,做最后的巡视。壁画的绘制者们可能也是一个匠师家庭,属于另一个阶级。白发老者是匠师群体的首领,可能也是家族的家长,正向他们的雇佣者介绍壁画的情况。值得注意的还有画面右下角的一张草席,上面有一个打开的蓝色包袱,里面有两个经卷,打开的那卷露出了一段佛经经扉画。包袱下面是若干张方形的白纸,上面用墨线画着佛教人物。显然,这些白纸是壁画的粉本,是图像来源。而带有经扉画的经卷,则是洞窟中大型经变画的文本来源。这幅画用多重“画中画”的形式展示出一个华丽而神圣的石窟空间。更重要的是,它“展示”出了一千多年之前壁画的绘制过程。

作为现代童话,神笔马良糅合了古代和现代对于绘画的理解。影片一开始,师爷在为县官画一幅《松鹤图》,对于马良想学画的请求嗤之以鼻。这是全片中唯一画在纸上的绘画。马良一开始没有纸和笔,就用木棍、土块画在地上、石头上,有时也画在墙壁上。得到神仙赠予的神笔之后,更不需要纸了,纯以各种建筑物的墙面为基底。作为绘画的承载物,宣纸是稀有的,属于地主阶级,墙壁是普遍的,属于人民大众。故事的结尾处,马良被迫在县衙大厅的墙壁上画了一幅海景大壁画,大海深处有一座闪烁的金山,龙船乘风破浪向金山驶去。这幅壁画不是为了人民,而是为满足县令的贪婪欲望,最终结果是县令葬身于这铺官署壁画里。壁画和画笔,是改造社会的工具,也是反抗压迫的武器,堪称是新中国的画的寓言。

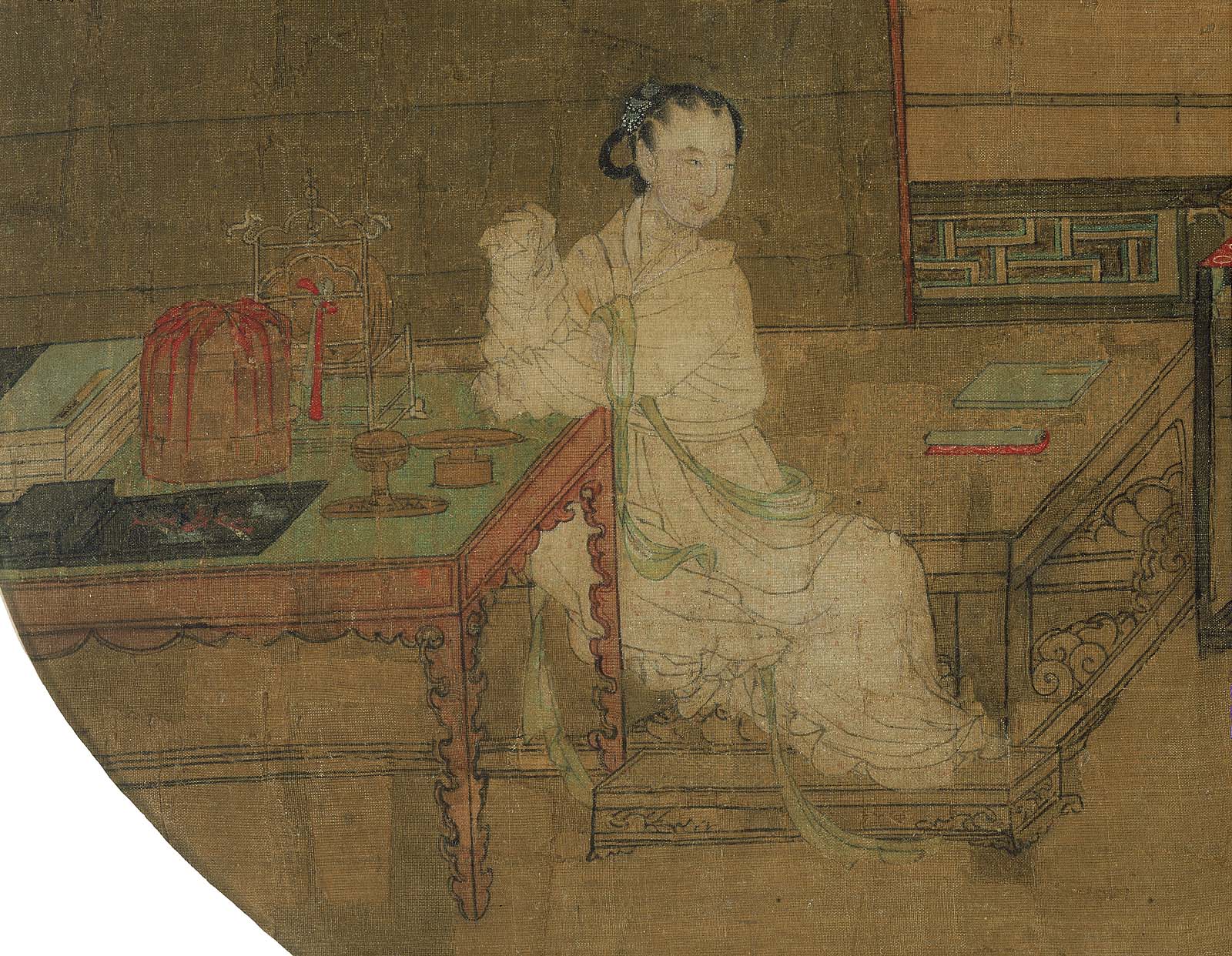

壁画是一件艺术作品,也是一种艺术媒介,它又得以在另一件艺术作品、另一种艺术媒介中被表现出来。这会让人联想起巫鸿在《重屏》一书中提到的“元绘画”,他用这个词来描述古代绘画中特殊的“画中画”,即那些既表现出绘画的图像属性也描绘出绘画的物质属性的绘画[2]。屏风、扇面、手卷、挂轴、册页,是中国绘画几种历史悠久的形式。譬如画屏,在巫鸿的研究中,既是承载绘画图像的物品,也是绘画再现的重要主题。明末闵齐伋所刊《西厢记图》是这种特殊的画中画的典型。《西厢记》的故事情节画在不同的图像载体上,屏风、手卷【图2】、挂轴、扇面一应俱全。而版画本身是蝴蝶装的形式,所以也可以说是册页。此外还有树叶、转马灯、灯笼、青铜器,甚至还有电影影像似的海市蜃楼[3]。唯独没有墙壁上的壁画。在绘画中画出同一种或另一种艺术形式,很早就是中国古代绘画中进行艺术表达的重要方式。至晚在宋代,屏风、手卷、立轴、扇面、册页等绘画的基本形式全都在绘画中得到了表现,它们既是“画中物”也是“画中画”,给予了绘画以特殊的表达思想的方式。台北故宫博物院所藏宋人《人物图》页中,集大成式地画出了花鸟屏风、画像挂轴、正待书写的短卷,以及未打开的若干挂轴【图3】。相比较而言,在宋代绘画中对于屏风、扇面、挂轴以及其上图像的描绘较多,最容易成为画中画。作为物品的手卷虽然也常在画中得到表现,但少有同时对其上图像的描写。至于册页,对于物品形态的表现相对最少,更见不到对册页中图像的描绘。仅见波士顿美术馆藏《调鹦鹉图》【图4】团扇中,一个小的手卷和一本方形的册子放在一起,很可能是一本册页。这种情况也许会与几个因素有关。一是不同形式的绘画出现的时间有早有晚。册页相对出现得最晚,大概在宋代才定型。所以对其的描绘较少[4]。二是尺寸大小。手卷和册页尺寸相对较小,因此很难在绘画中再画出其上的绘画图像。三是展示的方式。屏风、挂轴、团扇,基本上都只有一个画面,而手卷和册页,都是需要像阅读一本书一样逐段或逐页观看。不过这些理由并不能解释为何古代绘画中鲜有对墙上壁画的表现。壁画出现的时间最早,尺寸最大,观看方式也最多元,为什么这种艺术形式却极少被古人记录在图像之中?一架画屏、一件挂轴、一幅长卷、一柄团扇、一本册页,都经常成为绘画的母题,为何一面画壁不是这样?我们也可以换一个角度来想,那些少见地把壁画画进图画中的绘画,又想要表达些什么?

图2 闵齐伋刊《西厢记图》之一

图3 无款《人物图》绢本设色 29×27.8厘米 台北故宫博物院

图4 《调鹦鹉图》局部,波士顿美术馆

壁画与城市生活

我们如今常把壁画分为寺观壁画、墓室壁画、宫殿衙署壁画几大类。虽然通过考古出土的墓葬壁画无法为古人所见,但古人很早就用文字对前两类壁画进行了记录。不过,对壁画的图像记录却着实很少。

大约绘制于16世纪后期的仇英款《清明上河图》(辽宁省博物馆),在开卷不远处描绘了一所种满苍松翠柏的寺庙【图5、6】。这所寺庙建在河岸边不远处,画中所设定的是从寺庙后面往前看去的角度,因此面朝河面,背靠小山。寺庙的主体建筑是一所重檐歇山顶的大殿,以及旁边的钟楼。大殿中有3位女性在奉香礼佛。中间一位站在一个放在石台上的石雕香炉前燃香,她应是有一定身份的妇女,左右二位女性拱手侍立,应是侍女。香炉后是红漆的供桌,上面摆着烛台。供桌后面,则是一铺竖立于殿中的方形的壁画。我们之所以能够确认是壁画,一是其尺寸巨大,二是有殿内的彩塑进行对比。殿内简略画出了台座,上面画出了二尊罗汉,可以得知是罗汉塑像。这种配置可以让我们大致了解这个大殿的结构。这面壁画所挡住的空间是大殿的前部,可能会有若干尊佛像。画有壁画的墙应该是佛像之后的隔断墙。殿中两边是十六罗汉或十八罗汉彩塑。壁画虽然只露出一半,但可以清晰地辩认出游弋在海水中的龙,嘴里吐出五色云气,龙头上站立着一位只见下半部分的人物。这衣裙飘举的人物应该就是观音。观音站在龙身上,是所谓的“龙头观音”,是观音在民间信仰中的一种形象。

图5 仇英款《清明上河图》局部,辽宁省博物馆

图6 仇英款《清明上河图》局部

从长卷整体结构上分析,画中这所寺庙地处城市近郊,因此也是踏青时节女性可以去到的地方。画中的寺庙有意处理成从后院往前院看,显得十分幽静。画中只有几位女性朝拜者,而且所礼拜的观音在中国也常是女性化的形象,这样一来,无形中就把寺庙的空间变成了一个专属于女性的空间。女性对着龙头观音在做些什么祷告呢?壁画中波涛汹涌的海水,与寺庙前面河流中的波涛相呼应。画卷中紧接寺院的前一段场景是婚礼的迎亲队伍。这似乎都可以成为女性祷告的理由,也许是祈求江河水患不生,风调雨顺,或者是祈求子嗣。总之,画中寺庙的壁画在图卷中是具有某种意义的。它吸引观看画卷的人停下眼光,来仔细观看并思考这所寺庙的景观出现在这里的意义。画中寺庙大殿本该有门,但并未画出门,这并不是完全真实的情形。这种处理方法减弱了大殿空间的封闭性,使得空间变得敞开。这样一来就可以较多地描绘出室内景观。从效果上看,画有龙头观音的壁画有些类似于室内的大屏风,就像许多鸟瞰式的对于房屋内部的描绘都喜欢画出室内的屏风一样。

在长卷中,和这面壁画类似的“画中画”还在其它10个地方可以看到。全都与固定店铺、流动商摊或职业人士有关,计有:“小儿内外方脉药室”中在屋檐下悬挂的四扇吊屏;“专门内伤杂症药室”中屋内墙壁悬挂的孙思邈像;灼龟的占卜铺中墙面上张贴或悬挂的伏羲神像;摆摊的相面者悬挂的带有8个面相的挂轴;“装塑佛像”的店铺中摆在桌上的画有三位端坐神像的桌屏;一个无人光顾的食店中正壁悬挂的山水中堂;画店中正在对着顾客进行写生的一幅肖像画;装裱铺中贴得满墙的各种书画;诗画古玩铺中正在打开的墨竹立轴;化缘的僧人背后用竹杖挑起的画有寺庙图像的挂轴[5]。算上画中壁画,这11个不同形式的“画中画”,分散在长卷从前至后的各个不同段落之中,揭示出各自所处的不同空间的性质,成为理解画卷所不可或缺的部分。这11个不同空间,分属不同行业。包括2个医药行当(儿童诊所、成人诊所)、2个算命行当(看相摊、占卜店)、3个书画行当(画店、古玩店、装裱店)、1个泥塑行当、1个餐饮行当、2个宗教行当(佛教寺庙、化缘募捐的僧人)。有趣的是,这些行当都与视觉联系得相当紧密。医药行当需要望、闻、问、切,望是第一。“小儿内外方脉药室”的吊屏中,第一个就画有一个眼睛,是医生的标志【图7】。算命行当的占卜和看相都强调眼睛对各种线索的观察。与书画有关的行当,无论是画师、鉴赏家还是装裱师,都需要有好眼力。同样,在宗教行当中,寺院需要施主们通过眼睛去感受神祗的宗教力量,而大街上化缘的僧人则需要借助视觉图像的力量来激发观者的捐助之心。所以,从这个角度而言,画卷中的画中画是在对于观看与观看方式的强调,也意味着图像与观看是城市生活所不可或缺的内容。这11处画中画包含了丰富的绘画形式和主题,显示出图画的不同使用方法和不同观看语境,有壁画、吊屏、桌屏、挂轴、横卷、画页等等。打开画卷,佛寺的壁画是第一个画中画。因为有不常出远门的女性观者,这铺壁画把佛寺和城市生活紧密联系起来。比较一下宋代张择端《清明上河图》,或者是晚明的诸多仿本《清明上河图》,再或是清代乾隆年间的院本《清明上河图》,虽然也都有对于佛寺的表现,但并未像辽宁博物馆这一本这样对画中画有如此强烈的兴趣。在许多明清的仿本《清明上河图》中,虽然佛寺的位置与辽博本大致相同,但大殿中露出的是观者更容易想到的雕像,而不是大型的壁画。比较一下时代接近的作品也是这样。仇英款《南都繁会图》(中国国家博物馆)描绘的是元宵节时的游行表演。其中也画有寺庙。画在城市中心,简单地画出一所重檐的殿阁,只模糊画出殿中的主尊塑像。描绘佛教寺庙时画出供奉的塑像似乎是流行的方式。美国弗利尔美术馆所藏《西湖清趣图》中,画出了杭州的不少寺庙,其中有大佛寺,大殿中央画出硕大的大佛的头部和肩部,表示殿中的主尊[6]。通过这些对比可以看出,辽博本《清明上河图》中对于佛殿壁画的表现,或许应被视为晚明时代的创新手法。

图7 仇英款《清明上河图》中的儿童诊所

吕洞宾的涂鸦

我们现在常称呼壁画为“公共艺术”,因为壁画和城市空间有密切的关系。大都市里出现在建筑物上带有装饰性质的壁画和自由色彩的涂鸦,都是城市生活的组成部分。辽博本《清明上河图》的佛寺壁画,当然也可以算作某种“公共艺术”,因为寺院是一个供公众进行宗教活动的空间。令人惊奇的是,作为另一种公共空间中的产物,墙壁上的涂鸦竟然也会在古代绘画中得到表现。

大都会美术馆藏有一件无款《吕洞宾过岳阳楼图》,原本应是一柄团扇【图8】。画作的年代,早先被认为是南宋画,如今学界更倾向于是一件元明之际的画作[7]。大概是在元代夏永《岳阳楼图》这种图像模式的基础上,融合了吕洞宾传说中的不同故事而成。涂鸦就出现在这幅画中。画中主体是繁华的二层酒楼岳阳楼。这里是吕洞宾显示神迹的地方。果然,楼上楼下,楼里楼外,人们纷纷仰首瞻望云端,对着画面右上角飞升空中的吕洞宾虔诚揖拜。酒楼旁边是一堵白墙,上面可清晰地看到墨笔画出的形象,一个骑驴的人,一丛草,以及龙飞凤舞的几行草书【图9】。白墙右边缘隐约可辨认出“丁巳(春?)(日?)”四个字。这显然不是要表现岳阳楼有一面写意壁画,而是涂鸦。尽管画中的岳阳楼只是画家的想象,但团扇的画家却很注意用物体表面的文字与图画装饰来营造一种特殊的现场感。不仅是白墙上的涂鸦,我们还可以看到酒旗上大大的“岳阳楼”三个字、酒楼门廊旁用作隔断的板子上画的手捧红漆盒的红衣女侍、酒楼一层的书法屏风和二层的山水屏风、屋檐下挂着的铜铃上面的刻字,甚至是楼下一位头顶大盘子的人手中所拿团扇上也大书一个“忍”字。对于画中的文字和图画的兴趣,与明代仿本的《清明上河图》颇为类似。画中岳阳楼所处的位置也值得玩味。岳阳楼地处江边,即范仲淹《岳阳楼记》中所说的“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”。元代夏永的《岳阳楼图》便是把岳阳楼画在江边。反观大都会这幅《吕洞宾过岳阳楼图》,岳阳楼并不是在江边,而是在城市里。楼后既无远山,楼外亦无江水,而是掩映着一所园林。郁郁葱葱的树木中,露出一个亭子的顶,旁边还立着一架秋千。岳阳楼建筑本身也较为普通,只是一所二层的建筑,换句话说,真的只是个酒楼,可以俯瞰园林,而不能成为观看美景的楼阁。这个地段,堪称闹中取静,是理想的高级酒楼的位置。在辽博本的仇英款《清明上河图》中,城市中心恰恰既有繁华喧闹的市街上的酒楼,也有大住宅和园林,一处是学士府,一处是“武陵台榭”,其中也有秋千,可能是王侯的宅园。就在“武陵台榭”大宅院旁不远,有一处二层的酒楼,位置绝佳,一面临街,一面临河,另一面挨着“武陵台榭”的大园林【图10】。这与大都会《岳阳楼图》中的酒楼颇为相似。二者的相似,表明《岳阳楼图》中的景观,意在表现一个纯粹的城市商业景观。明代《清明上河图》中对于寺庙壁画的描写,看起来也在《吕洞宾过岳阳楼图》中的粉壁涂鸦中得到了某种转化。

图8 无款《吕洞宾过岳阳楼图》绢本设色 23.8x25.1厘米 大都会美术馆

图9 《吕洞宾过岳阳楼图》局部

图10 仇英款《清明上河图》中的酒楼

白墙上的骑驴人恐怕是存世中国古代绘画中仅见的一例对“涂鸦”的图像记录,这位画家已经意识到,粉墙上的涂鸦已经成为繁华城市不可缺少的景观。为什么画家所模拟的城市涂鸦是一位骑驴人而不是别的图案?作为刻意经营的画中画,这个涂鸦其实不只体现出画家对城市中涂鸦现象的观察,它或许还有一个重要的作用,便是提示绘画的主题。宋元以来,吕洞宾在岳阳楼飞升的主题有各种不同版本,譬如“岳阳货药”、“三醉岳阳楼”等等,其基础均是所谓吕洞宾所作的诗:“三入岳阳人不识,朗吟飞过洞庭湖。”元代马致远就有《吕洞宾三醉岳阳楼》杂剧,糅合了好几个神迹故事,如武昌货墨、再度郭仙等。在元代苗善时编的《纯阳帝君神化妙通纪》和明代万历年间编的《吕祖志》中,都有一个卖药的故事:

帝君游岳阳,诡名卖药,一粒千金,三日不售。乃登岳阳楼,自饵其药,忽空而立。众方骇悟,欲慕其药,洞宾笑曰:“道在目前,蓬莱畦步。抚机不发,当面蹉过。”乃吟诗曰:“朝游北越暮苍梧,袖裹青蛇胆气粗。三日岳阳人不识,朗吟飞过洞庭湖。”[8]

这是神仙故事中常见的模式,神仙以凡人面貌出现,人皆不识,只有显出真身,大家才信服。在团扇中,岳阳楼上下男女老少所有人的焦点都集中在画面右上角空中那个道袍飘举的吕洞宾身上,他面对右方,正在缓缓飞出画外。这是显露真身后“朗吟飞过洞庭湖”。而之前的“三入岳阳人不识”在哪里呢?我们会注意到,飞升的吕洞宾恰恰处于粉墙上那段涂鸦的正上方。与将要飞出画外的吕洞宾相反,涂鸦出来的骑驴人仿佛正沿着岳阳楼的粉墙向酒楼走去。在团扇画家所营造出来的热闹的酒楼场景中,作为粉墙上的涂鸦,他仅仅是一个虚拟的图形,象征着的或许就是肉眼凡胎不能辨识的仙人[9]。在中国文化中,骑驴的人常代表隐士,而隐是成仙的基础。和吕洞宾同为后世八仙之一的张果老,就是骑着毛驴。在马致远的杂剧中,吕洞宾来到岳阳楼时,就兴高采烈地感叹喝酒“抵多少骑驴魏野逢潘阆”。魏野与潘阆都是北宋初年的著名隐士,以骑驴形象为大家熟知。不过隐士归隐士,还不是神仙。吕洞宾在准备度化茶肆的郭马儿时也有一段内心独白,感慨凡人需要神仙指点迷津。他想起自己当初被汉钟离度化的机遇:“常言道:玉不琢不成器,人不磨不成道。休道是他。至如吕岩,当初是个白衣秀士,未遇书生。上朝求官,在邯郸道王化店遇着钟离师父,再三点化,才得成仙了道。假如遇不着钟离师父呵。”他接着唱到,如果自己遇不到钟离权,那么估计就会:“兀自骑着个大肚驴,吃几顿黄粱饭。则今日有缘游阆苑,可正是无梦到邯郸。”[10]从骑驴的隐士到仙人的转化,需要契机。这正符合画面中墙上所画的骑驴人形象和空中真仙现身的对比。《岳阳楼图》的画家以一种特殊的绘画形式“涂鸦”为媒介,借助于骑驴人这个有特殊含义的图像,巧妙地展现出了画的主题。

岳阳楼下粉墙上的涂鸦是神来之笔。涂鸦的存在一方面显示出墙是一堵真真切切、普普通通的白墙,另一方面又揭示了吕洞宾的神迹,墙是神迹将要发生的暗示。观者不禁会问,究竟是谁留下了这段涂鸦?相信最合适的人选就是吕洞宾自己。

《吕祖志》中记载了大量所谓吕洞宾的诗词,其中有一首《雨中花》,就号称是他在岳阳楼所题[11]:

三百年间,功标青史。几多俱委埃尘,悟黄梁,弃儒事,厌世藏身。将我一枝丹桂,换他千载青春。岳阳楼上,纶巾羽扇,谁识天人。蓬莱愿应仙举,谁知会合仙宾。遥望吹笙玉殿,奏舞鸾捆,风驭云耕,不散碧桃紫栋长新。愿逢一粒,九霞光裹,相继朝真。右雨中花,题岳阳楼。

在酒楼、旅店、寺庙等公开或半公开的场所墙壁上题诗,是一种流行的实践[12]。题诗的墙壁是白色的粉壁。许多酒楼都有专门供人题写的粉壁,同时粉壁也是官府用来张贴、书写告示、榜文的墙壁。[13]《岳阳楼图》楼下的白墙,尽管不是在酒楼中,但正可以称得上是这种粉壁,在上面涂抹诗文书画正合适。元杂剧《陶学士醉写风光好》中就有一段陶榖在驿馆亭院的粉壁上题诗的描述:“这一片素光粉壁,未尝绘画。驿吏取笔砚来,我待学春秋隐语。因而感怀,成十二字,书于此处。”[14]驿亭中的粉壁,看起来既可以画画,也可以题字。倘若尚未被壁画占据,就变成人们题诗抒怀的好地方。

粉壁边缘“丁巳(春?)(日?)”几个字颇为引人注目。有一种观点认为,这是这幅团扇画的作画时间[15]。但无法证明。因为这里显然是在模仿墙上的涂鸦文字,而不是画作的正式署款。当然,我们也不能排除画画的人下意识地在模仿涂鸦文字时用了作画当时的时间。不过,如果真是“春日”,或许更应该把这个时间看作对画中涂鸦人的作画时间的暗示。墙后面那郁郁葱葱的园林和秋千,正表明阳春三月。反观马致远《吕洞宾三醉岳阳楼》杂剧,时间设定是秋天,是菊黄蟹肥的时候。而《纯阳帝君神化妙通纪》中则没有标明具体季节。从这个角度来说,团扇画对于岳阳楼的故事情节也进行了的新的发挥。

一幅图画之所以会被称之为“涂鸦”,要么是绘画方式不合常理,要么是绘画地点不合常规。吕洞宾这个神话人物确实与图画有缘。收入《道藏》的《吕祖志》中,有数十个吕洞宾的神迹故事,其中有好几个都是以画术来展示神通。比较让人难以接受的是《醉绘仙像》,讲的是化身凡人的吕洞宾醉画自己的神像。但他不用笔墨和颜色,而是拿着画绢在手里揉搓,接着大口呕吐,拿画绢擦呕吐物。等他离开后。主人突然发现,用来擦拭呕吐物的画绢中,竟然完美呈现出一幅画像。《宾法师》讲的是吕洞宾化身一位法师到青城山做法,他擅长符咒,同时善画,但从不用笔墨,而是口含墨水喷洒到纸绢上,自然而然地形成各种图像。吕洞宾用漫不经心的离奇方式就达到凡间的画家无法超越的鬼斧神工,他可以用毛笔,也可用手抹,还可以用嘴吐。“画”已不再是经过长期训练的画家使用规定的工具材料按照既定程序刻意经营得来的东西,而是神迹在转瞬间的显现。

对于吕洞宾故事最全面的描绘,是永乐宫纯阳殿的大型壁画“纯阳帝君神游显化图”。绘制完成于1358年。壁画中画了数十个吕洞宾的神迹故事,每个故事都有榜题,榜题文字出自苗善时编的《纯阳帝君神化妙通纪》。其中有2个故事与壁画有关,让我们看到了壁画中的壁画。第一个故事是《救刘氏病》,故事内容如下:

越州贫民刘氏,病跛,艰于行,几二十年。每日灶香祷天,乞已此疾,虔诚备至。一日,有道人手携铁瓢,谒刘曰:“子疾易愈,可随我行。”刘随之二里许,指地下曰:“此下深三尺余,有五色石。”试掘之,果得石,大如弹丸,五色殊常。曰:子可持归,暴露九日,为细末,以木瓜皮煎汤,服尽即愈。可来城东驻云庵东廊第三间左壁再相会云。刘如其言,服尽,果然轻便,若无疾者。即往寻之,但有像携铁瓢。

故事里要讲述吕洞宾的神迹。手持铁瓢化缘的道人,其实就是吕洞宾的化身,他之所以显灵,为贫民刘氏指点迷津,是因为刘氏虔诚地近20年对吕洞宾祷告。但吕洞宾并不愿意以神仙的真面目示人(或者说,神仙本来就并无本来面目),因此化为道观中的神像。壁画中,刘氏见到吕祖壁画画像的场面是重点表现的场景。画中也的确画出了道观中东边的建筑墙壁,但其实与文本所说有些差异。“东廊第三间左壁”确切地说是道观东边一排屋子中的第三间屋,屋里左边的墙壁上画有吕祖画像。而在纯阳殿的壁画里,吕祖画像所在的这间屋子完全没有画出屋内的空间和景深,因此看起来是画在一面白墙上。刘氏甚至不用走入屋内,在屋外就可以看到屋里的吕洞宾像,并且对其施礼膜拜【图11】。吕洞宾像是蒲团上打坐入定之像。文字中讲到的铁瓢似乎并没有出现。因为铁瓢是在外云游的用具,而入定则是修行,近乎于神像。纯阳殿壁画的作者显然是意在描绘一幅可供礼拜的神像。这是一个模糊的空间。把室内空间转换成了室外空间。故事里没有明确说明墙上的这幅画像出自何人之手,但暗示着是吕洞宾自己所画。在他的神迹故事中,还有一个《神光绘像》的故事,就是讲他在山阳神光观中三清殿的北壁画了一幅自画像。

图11 永乐宫纯阳殿壁画《救刘氏病》局部

第二个故事是《游戏罗浮》,吕洞宾在道观中画了一铺山水壁画【图12】 :

图12 永乐宫纯阳殿壁画《游戏罗浮》局部

帝君游罗浮朱明观,至小院中,值道士他出,独一小童在院。童揖帝君,先生少坐此,遂窃道士酒以献。帝君满饮,使童子尽其余,童子不饮。童所患左目内障,帝君以所余酒嘤其目,忽开明,若素无患者。乃取笔画一山水于壁,山下作池三口。谓:“饮吾酒,则得仙矣。不饮,命也,然亦高寿。”言讫,飞入石壁隐去。及道士归,见所画山透壁内外,大惊曰:“山下三口,乃嵓字,非吕先生乎?”后童果百五岁而终。

文字中并未讲明这一面墙壁在道观中的什么位置。在纯阳殿的壁画中,画成一面独立的影壁。故事文本中说吕洞宾纵身一跃,飞入石壁的山水壁画中隐去,但纯阳殿壁画里,吕洞宾已飞升在云端,回到道观的道士则站在影壁下观看上面的山水画。纯阳殿的壁面在这里有所残破,但还是可以清楚地看到这幅山水画中画有一架石梁,连接起左右两边的山石,上面有一位柱杖独行之人。远山高耸,近处的地面确实有两个黑色画出的椭圆形,或许就是故事里说的池塘。这面影壁上的山水,尽管是由一位道教神仙画在道观的墙壁上,但看起来并没有和道教发生必然的联系。这铺壁画在这个故事里是作为一幅独立的个人作品来展示的。山水画其实是一个画迷,是吕洞宾个人的印记和标识。这个谜语是为道观中的道士所设的,也的确被回到道观的道士所解开。这其实是唐宋时代人们外出访友时常见的一种做法。当想要拜访的人出门不在的时候,来访者常常会在受访者住处的墙壁上题写诗文相赠,留下自己的个人信息,以表明来访过。现存的唐诗中就有不少正是访人不遇时所留题,比如韦庄《访含弘山僧不遇,留题精舍》、独孤及《韩侍御同寻李七舍人不遇,题壁留赠》、陈子昂《酬田逸人游岩见寻不遇,题隐居里壁》等等。吕洞宾只不过用一种更加复杂的方式,把自己的信息“画”在墙壁上。

吕洞宾是传说的神话人物,但和他一样作为个人印迹的涂鸦,却在苏轼那里得到具体的体现。在《次韵王巩南迁初归》诗中,他坦言自己醉酒之后就喜欢在墙壁上涂抹:“平生痛饮处,遗墨鸦栖壁。”在现存的各种文献材料里,我们会找到很多证据。他特别喜欢在雪白的粉壁上画画,大多数时候是在非个人私产、半公开的寺院墙壁上,有时也会征得同意在私人院墙上涂抹。一直到元代,还有人见过苏轼在贬官黄州途中留下的涂鸦。汤垕曾在《画鉴》中记载:“仆平生见其谪黄州时,于路途民家鸡栖豕牢间,有丛竹木石。”[16]如果汤垕所言不虚,那么苏轼真是有着不同寻常的涂鸦激情,连鸡笼和猪圈的墙壁也不肯放过。

在墙上涂抹时的苏东坡,是一个怎样的状态?他曾在友人郭祥正家中的白墙上涂抹了一幅竹石。私人房屋的白墙通常都不喜欢被人乱涂乱画,但主人这回十分慷慨,等苏东坡画完后不仅写诗相赠,还送给他两柄青铜剑作为礼物。受到这等待遇的苏东坡十分感激,写了一首诗回赠,这首《郭祥正家醉画竹石壁上,郭作诗为谢且遗古铜剑》是苏诗中的名篇:

空肠得酒芒角出,肝肺槎牙生竹石。

森然欲作不可回,吐向君家雪色壁。

平生好诗仍好画,书墙涴壁长遭骂。

不嗔不骂喜有余,世间谁复如君者。

“书墙涴壁长遭骂”,说明他对自己的涂鸦本色认识得很清楚。诗的头四句是涂鸦状态的文学描述。喝酒,大量的喝酒。然后五脏六腑生出了竹石。这些长出来的竹石在肚子里面上蹿下跳,最后只能用醉酒的方式呕吐出来,吐到郭祥正家的墙壁上便形成了画。这个过程是不是会让我们想到神仙吕洞宾《醉绘仙像》的故事呢?吕洞宾同样是在酩酊大醉后呕吐到绢上形成图画。实际上,苏东坡的朋友的确像是遇仙一样,在东坡醉后涂鸦的这面墙壁上看到了一个面壁的达摩。李之仪不久后到郭祥正家做客,看到了郭祥正小心翼翼保留的这面墙壁,便也写了一首诗《次韵东坡所画郭功甫家壁竹木怪石诗》:“一杯未釂笔已濡,此理分明来面壁。我尝傍观不见画,只见佛祖遭呵骂。”

商业与壁画

大酒楼岳阳楼中有涂鸦粉壁,在另一种小酒馆中,其实也有壁画。出自山西右玉宝宁寺一套现存139幅的明代水陆画中,有一幅是画中壁画的极好例子。根据画面上的榜题,这是“右第五十四”幅,名为“仇冤报恨兽咬虫伤孤魂众”。【图13、14、15】为把这几个内容都画在一个画面里,画家把画面清楚地分成前后两个部分,在画面上体现为上下两个部分。上部,远山山谷中,骑马的旅人被老虎咬死,马惊慌而逃。这是表示“兽咬虫伤”的孤魂。画面下部是建筑物,分为两种。左边的是黑漆柱子,右边的是红漆柱子。黑漆柱子的建筑前面竖立着一个望竿,上面悬挂着一面酒旗,表明这个建筑是酒店。这也可以从屋内的物品和摆设得到证实。有几个大酒缸或大水缸,还有桌子,上面摆着酒坛、酒壶和酒碗。店内正在发生一起凶杀案。一男子目光狰狞,手持利刃刺向倒在酒缸上的男子,另一人死死抱住行凶者。无疑,这就是因为“仇冤报恨”而死的孤魂。酒店外有两位女性,一位是夫人,一位是丫鬟,从她们的动作来看,刚从屋里的行凶现场逃出。她们身后有红漆柱子的建筑,挂着匾额,应是官衙。大门两旁各画出两位身着官袍的官人。左边的两位官员身旁还有一位男子。两位逃出酒店的女性似乎正要前去官府报案。这个画面中,在酒店和官衙的建筑上,都画有壁画。酒店的壁画就画在外墙,在窗户底下的墙面,画了一位醉卧的士人,他身着褒衣博带,袒露胸背,一手支着脑袋,一手扶地,闭着眼睛正在醉眠。他身前放着一盘水果,像是桃子。水果盘旁边还有一套带托盘的酒盏,酒盏上面有莲花纹样。身后则是一个放着酒舀的大酒瓮。仔细看,他用来当枕头的竟然是一个空酒壶。趁主人醉眠的机会,身后的小童终于可以大碗喝酒解馋了。这位醉酒士人的壁画画得非常生动,颜色也十分鲜艳,看起来比酒店内的场面更为真实。一个是安详而满足的醉眠,另一个是惨烈的仇杀,二者形成鲜明的对比。与酒店壁画形成另一个对比的是官衙大门两旁的水墨山水壁画。靠近酒店的一边,墙上壁画的主题明显可以认出是带有郭熙风格的蟹爪枯木。这里的空间画得有点暧昧不清。细看之下,大门左右的2位官员,手臂与大门形成叠压关系,这暗示着大门和墙上壁画之间有空间,可能是一个廊,壁画应该是画在大门后面建筑的墙上,是一铺大的枯木山水壁画。

图13 宝宁寺水陆画《仇冤抱恨兽咬虫伤孤魂众》轴,绢本设色,120x60厘米,山西博物院

图14 宝宁寺水陆画《仇冤抱恨兽咬虫伤孤魂众》局部

图15 宝宁寺水陆画《仇冤抱恨兽咬虫伤孤魂众》局部

在这幅水陆画中,壁画的作用非常明显,不同的建筑对应着不同的壁画,换句话说,壁画揭示和强调了建筑的性质,也提示了整幅画面的主题。郭熙风格的全景山水,体现出一种冷峻的政治气象,与官衙的庄重性质相吻合。而作为酒店,自然以装饰醉酒卧眠之人为首选。画中专门画出的官衙似乎也有某种所指。官衙前,一蓝衣官人手拿一金黄色的长条形物品,扭转身低头看着露出头和肩膀的一个男子。男子躬着身双手作揖看着蓝衣官人。这有可能是在表现官员收受贿赂,蓝衣官员手中拿着的是一块金条。那么这就是徇私舞弊的官衙了。与酒店内寻仇报恨恰好形成对比,都是会引起冤屈的不法行为。

让人觉得有些奇怪的是,为何画家要花如此多的笔墨来精确地描绘画中的壁画?画中那醉酒之人又是谁呢?

从其装束来看,是一位具有魏晋风度之人。但倘若要准确指认他的身份,还需要参考相关的文字描写。让我们来翻翻《水浒传》,这本小说中充满着英雄好汉的酒气。武松堪称水浒中酒量最大的几位之一。第廿九回“武松醉打蒋门神”是一幕经典,去找蒋门神的路上,武松但凡遇到酒店便进去喝几碗。其中一个酒店在武松眼里是这样的[17]:

只见官道旁边,早望见一座酒肆,望子挑出在檐前;看那个酒店时,但见:

门迎驿路,户接乡村。芙蓉金菊傍池塘,翠柳黄槐遮酒肆。壁上描刘伶贪饮,窗前画李白传杯。渊明归去,王弘送酒到东篱;佛印出居,苏轼逃禅来北阁。闻香驻马三家醉,知味停舟十里香。不惜抱琴沽一醉,信知终日卧斜阳。

所谓“壁上描刘伶贪饮,窗前画李白传杯”,讲的正是这个酒店的壁画。按照这个描述,这是武松还未进酒店里面,从外面看到的景象。第一印象是酒店的位置很好,在官道旁边。第二印象是环境也不错,掩映着池塘花木。第三印象,就是酒店装饰的壁画,这可能是从酒店外部就能看到的,所谓壁上、窗前,是指建筑内外墙面上的壁画。尤其是“窗前”,不正是宝宁寺水陆画中酒店窗户下的那个位置吗?装饰酒店的壁画主要是“竹林七贤”之一的刘伶和唐代的李白。二人都是有名的酒仙。撰写有《酒德颂》的刘伶,在南京西善桥南朝墓中出土的模印砖画里,就在喝酒。《晋书》中的对他的记载也几乎都与酒有关[18]:

(刘伶)常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,谓曰:“死便埋我。”其遗形骸如此。尝渴甚,求酒于其妻。妻捐酒毁器,涕泣谏曰:“君酒太过,非摄生之道,必宜断之。”伶曰:“善!吾不能自禁,惟当祝鬼神自誓耳。便可具酒肉。”妻从之。伶跪祝曰:“天生刘伶,以酒为名。一饮一斛,五斗解酲。妇儿之言,慎不可听。”仍引酒御肉,隗然复醉。尝醉与俗人相忤,其人攘袂奋拳而往。伶徐曰:“鸡肋不足以安尊拳。”其人笑而止。

李白传杯,更为有名,是指他著名的“举杯邀明月,对影成三人”诗句。李白被称作“饮中八仙”之一。宝宁寺水陆画中的醉眠之人,是醉酒刘伶无疑。他不但好酒,而且不耍酒疯。醉了就睡。酒品很好,也不与人争斗。这正影射画中酒店内争斗引起的凶杀。屋内争斗都是因酒而起,屋内桌上那摞在一起的四个大酒碗就是明证。自从景阳冈醉倒后,武松喝酒都是每个酒店只喝三碗。画中这四大碗,显然暗示着嗜酒与争斗。刘伶和李白作为酒店壁画的主角,可以在《水浒传》的许多地方看到。第三十二回“武行者醉打孔亮,锦毛虎义释宋江”,武松装扮成头陀逃离孟州,来到一个村落小酒肆[19]:

看那酒店时,却是个村落小酒肆。但见:

门迎溪涧,山映茅茨。疏篱畔梅开玉蕊,小窗前松偃苍龙。乌皮桌椅,尽列着瓦钵磁瓯;黄泥墙壁,尽画着酒仙诗客。一条青旆舞寒风,两句诗词招过客。端的是走骠骑闻香须住马,使风帆知味也停舟。

同样,远远映入武松眼帘的,也是酒店的位置、环境以及壁画。黄泥墙壁,而不是雪白粉壁,说明是乡村酒店的土墙,上面所画的“酒仙诗客”,酒仙指刘伶,诗客指李白。豹子头林冲也喜欢酒。《水浒传》第九回,“柴进门招天下客,林冲棒打洪教头”,林冲与押解他的两个衙役去酒店喝酒休息[20]:

三人当下离了松林,行到晌午,早望见官道上一座酒店。但见:

古道孤村,路傍酒店。杨柳岸,晓垂锦旆;莲花荡,风拂青帘。刘伶仰卧画床前,李白醉眠描壁上。社酝壮农夫之胆,村醪助野叟之容。神仙玉佩曾留下;卿相金貂也当来。

这个官道边的酒店和武松看到的类似,画有壁画。“刘伶仰卧画床前,李白醉眠描壁上”,可见画的也是这两位。在《水浒传》中,画着这两位酒仙的小酒店比比皆是。第四回,鲁智深离开寺庙找酒喝[21]:

远远地杏花深处,市梢尽头,一家挑出个草帚儿来。智深走到那里,看时,却是个傍村小酒店。但见:

傍村酒肆已多年,斜插桑麻古道边。白板凳铺宾客坐,矮篱笆用棘荆编。破瓮榨成黄米酒,柴门挑出布青帘。更有一般堪笑处,牛屎泥墙画酒仙。

尽管是个粗鄙的小酒馆,也可笑地在粗糙的土墙上画了酒仙壁画,不是刘伶就是李白。第六回,鲁智深来到独木桥边的“一个小小酒店”。但见[22]:

柴门半掩,布幕低垂。酸醨酒瓮土床边,墨画神仙尘壁上。村童量酒,想非涤器之相如;丑妇当垆,不是当时之卓氏。壁间大字,村中学究醉时题。

墙上既有“村中学究醉时题”的题壁书法,也有“墨画神仙”。

除了《水浒传》,其它的文献中也有一些对于酒店壁画的记载。明末胡文焕编辑的《群音类选•清腔类》卷四有一首曲,描述的就是乡间酒店,其中就有“素壁中间画刘伶”:“酒旗竹篱掩映,买三杯消□,少助精神。素壁中间画刘伶,竹筯共磁瓯相称。香拨螃蠏,正当此景。菊花新酒,和谁宴饮,教人止不住思鲈兴。”[23]再稍晚一些,清初洪昇《长生殿•疑谶》中也有对长安酒店的描绘:“是好一座酒楼也。敞轩窗日朗风疏。见四周遭粉壁上都画着醉仙图。”[24]

《水浒传》是元明之际的通俗小说,年代比宝宁寺水陆画早,后者一般被认为是15世纪中期所作[25]。为酒店画上刘伶、李白等酒仙壁画,招徕顾客,装饰店面,营造喝酒的氛围,的确也不见于宋代的记载。北宋的酒楼开始有了醉仙这个主题,但并未有记载画成壁画。《东京梦华录》的“中秋”一节记载到:“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼、花头画竿、醉仙锦旆。市人争饮,至午未间,家家无酒,拽下望子。”[26]所谓“醉仙锦旆”,并不是壁画,而是画在酒旗上面的醉仙,可能就是刘伶、李白等酒仙。倒是在传世的宋话本《宋四公大闹禁魂张》中,有与《水浒传》极为类似的描写:

(宋四公)肚里又闷,又有些饥渴,只见个村酒店,但见:柴门半掩,破旆低垂。村中量酒,岂知有涤器相如?陋质蚕姑,难效彼当垆卓氏。壁间大字,村中学究醉时题;架上麻衣,好饮芒郎留下当。酸醨破瓮土床排,彩画醉仙尘土暗。

对比一下前面引用的《水浒传》第六回中鲁智深看到的酒店,二者的文字很像,只是诗句顺序稍有不同。《宋四公大闹禁魂张》其实出自明代《喻世明言》,很难讲保留了多少原始的宋话本。至少酒店中的酒仙壁画,就应是明代以后的创新。

但是,倘若说醉仙壁画是明代的通行做法,好像也不是很准确。因为除了在《水浒传》这样的文学性书籍中看到之外,在其它的文献中很少见到。既然酒仙壁画不止可以画在室内墙壁,还可以画在室外墙壁,按理来说对于绘画是较容易表现的,可是在存世的绘画中,除了宝宁寺水陆画的例子,尚未有见到其它的例子。也许一种可能的推测是,小酒店画酒仙壁画,是北方较多见的做法。《水浒传》中的那些酒馆都是在河北、山东等北方地区。《宋四公大闹禁魂张》设定的是北宋的东京汴梁开封府。宝宁寺水陆画则出自山西。宝宁寺水陆画,与《水浒传》有没有什么关系呢?这是一个有趣的问题。但我们无法找到直接的关系。或许宝宁寺水陆画的作者,对于流行的通俗小说烂熟于胸吧。

壁画的命运

在1997年出版的Pictures and Visuality in Early Modern China一书中,英国学者柯律格(Craig Clunas)开篇讲到了“壁画的式微”[27]。认为曾经在中国艺术中占据着重要位置的壁画,在明代逐渐衰落。他讲的是地上壁画,而那些古人几乎完全看不到的埋藏在地下的墓葬壁画,也在元代出现了“夕阳西下”[28]。这看起来是壁画的宿命,但仔细琢磨,地下的壁画和地上的壁画,有可能需要分开来谈。做出墓葬壁画衰落的判断,基于的是大量的考古材料。而做出地上壁画式微的判断,更多依据的是文献材料。柯律格注意到:“迄至明朝初年,品鉴传统已决然转与壁画为敌。”[29]他认为壁画在明代衰落的另一个理由是,明代艺术史上的重要画家大多不从事壁画绘制。他的看法看起来有道理,但细究起来又有些勉强。因为他实际上讲的是壁画在文人中的式微,是“精英群体与公共性质的图绘形式之间的互动在明代的衰落”[30]。倘若从本文的角度来看,假如说上文所讨论的图像中对于壁画的表现是一种“图像材料”,那我们可以说,这种“图像材料”向我们显示,即便是在壁画“全盛期”的唐宋时代,人们对于壁画的表现也极为稀少,反而在明代的图像中能找到更多的对于壁画的视觉表现。对于明代的人而言,在他们的生活中,墙上的壁画究竟是变得更重要还是更不重要?尽管我们不能简单的“以图证史”,但关于画中壁画的问题还是能够为我们思考壁画提供一些新的角度。画中的壁画也许可以让我们来看一看过去的人们是如何来记录壁画、如何来思考壁画的。我们至少可以说,对于壁画的(图像)记录,中国古代并未提供足够的、可供我们简单判定其消长的材料。其中原因,可能十分复杂。也许既与壁画本身的制作有关,也与对于壁画的认识和理解有关。和吕洞宾在罗浮山画的山水壁画一样,也许还是一个迷。

[1] 关于这幅画的讨论,可参见Craig Clunas, Chinese Painting and Its Audiences, Princeton University Press, 2017. pp.196-200.

[2] 【美】巫鸿:《重屏:中国绘画中的媒材与再现》(文丹译,黄小峰校,上海人民出版社,2009年),213页。

[3] 对于闵齐伋《西厢记图》的研究,可参见陈研:《如幻会真:闵齐伋刊<会真图>研究》,中国美术学院博士论文,2014年。

[4] 王耀庭:《宋册页绘画研究》,《宋代书画册页名品特展图录》,台北故宫博物院,1995年。

[5] 柯律格也专门讨论了辽博本《清明上河图》中的这些图像,参见Craig Clunas, Chinese Painting and Its Audiences, pp.121-124. 对于孙思邈画像的讨论,参见黄小峰:《看画治病:传宋人<观画图>研究》,《美苑》2012年第4期。

[6] 李慧漱:《<西湖清趣图>与临安胜景图像的再现》,《“宋代的视觉景观与历史语境”会议实录》,李凇主编,广西师范大学出版社,2017年。

[7] 方闻认为是南宋后期之作,参见方闻:《超越再现:8世纪至14世纪中国书画》,李维琨译,浙江大学出版社,2011年,232页。大都会美术馆官方网站上对此画的最新说明文字则认为画面的画法以及建筑样式与永乐宫壁画相近,因此可能是一件元末明初之作。

[8] (元)苗善时编:《纯阳帝君神化妙通纪•游戏岳阳第六十一化》第五卷第七,《正统道藏•洞真部•记传类•帝上》159-160卷,民国十二年上海涵芬楼影印本。

[9] 方闻认为画的就是骑着毛驴的吕洞宾,见《超越再现:8世纪至14世纪中国书画》,236页。

[10]【明】臧晋叔编:《元曲选》(中华书局,1958年),619页。

[11] 《吕祖志》第六卷第二十三,《正统道藏•续道藏》卷1112-1114。

[12] 李慧漱认为白墙上的草书可能是表现历代著名文人在岳阳楼的留题,也可能暗示着吕洞宾自己的题诗。参见Hui-shu Lee, Exquisite Moments: West Lake and Southern Song Art, China Institute Gallery,2001, p.110.

[13] 申万里:《元代的粉壁及其社会职能》,《中国史研究》2008年第1期。徐燕斌:《唐宋粉壁考》,《华东政法大学学报》2014年第5期。

[14] 【明】臧晋叔编:《元曲选》,527页。

[15] 如大都会美术馆官方网站上对此画的说明文字中就猜测是元末明初的某个丁巳年,可能是1377年。

[16] 转引自陈高华编:《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年,405页。

[17] 施耐庵、罗贯中:《容与堂本<水浒传>》,上海古籍出版社,1988年,414-415页。

[18] 【唐】房玄龄等撰:《晋书•刘伶传》第5册,卷49,中华书局,1974年,1376页。

[19] 《容与堂本<水浒传>》,452页。

[20] 《容与堂本<水浒传>》,126页。

[21] 《容与堂本<水浒传>》,63页。

[22] 《容与堂本<水浒传>》,92页。

[23] 《群音类选•清腔类》卷四《画眉昼锦一套》(册四,中华书局,1980年,2225页。)

[24] 【清】洪昇:《长生殿》,人民文学出版社,1983年,44页。

[25] 宝宁寺水陆画的诸多问题目前尚不十分明了,有关研究,可参见陈俊吉:《宝宁寺水陆画的绘画制作年代与赏赐年代探究》,《书画艺术学刊》第六集,台北,2009年。

[26] 【宋】孟元老:《东京梦华录》(邓之诚注,中华书局,1982年)卷8,215页。

[27] 中文版见【英】柯律格:《明代的图像与视觉性》(黄晓鹃译,北京大学出版社,2011年)25-27页。

[28] 王玉冬:《蒙元时期墓室的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,《美术学报》2012年第4期,25-34页。郑岩《夕阳西下——读兴县红峪村元代武庆夫妇墓壁画札记》,巫鸿等编《古代墓葬美术研究(第三辑)》,湖南美术出版社,2015年。

[29] 柯律格:《明代的图像与视觉性》,24页。

[30] 柯律格:《明代的图像与视觉性》,28页。