阿西西圣方济各教堂(Basilica di San Francesco d'Assisi)位于小城阿西西,阿西西则位于意大利中部翁布利亚地区。在地形图上,意大利状如一只靴子直插入地中海,而翁布利亚正好位于这只靴子的中部,也就是其靴帮部分。作为中世纪晚期最著名的圣人方济各(San Francesco,1182-1226)的家乡和陵寝所在地,小城阿西西从中世纪晚期即成为基督教的四大圣地之一,是人们朝圣的对象。而朝圣的中心是一座建于13世纪的教堂,我们的故事就发生在这里。

阿西西圣方济各教堂是意大利最早的哥特式(所谓“意大利哥特式”)教堂,风格上融合了意大利本地的罗马式。其正立面由两个矩形套叠而成,上面再覆以一个三角楣,更多予人以横向的罗马式趣味,而不是纵向的哥特式况味。只有双开的尖拱形大门是典型的哥特式,但玫瑰花窗却是圆形的,三角楣上还开有一个圆窗,俗称“牛眼”,也是意大利哥特式特征。在建筑形态上,该教堂最引人注目的地方是它的朝向。

从照片可知,清晨时它的正立面完全被太阳所照亮(图1);而到了傍晚,它由灯光照明,夕阳则出现在它背面的很远之处(图2),说明这座教堂是朝东的。而在13世纪特别流行的末世论观念影响下,欧洲标准的哥特式教堂的正立面都朝向西面,且在门楣上雕刻最后审判故事。这就是为什么,观赏这一时期西方大教堂,最佳的观景时刻是傍晚:那时候太阳落得很低,正好把西立面所有的雕塑全部照亮,就好像告诉那个时代的普通信众,太阳快要下山了,世界也快要终结了,你们要警醒。

图 1 阿西西圣方济各教堂正立面,清晨

图 1 阿西西圣方济各教堂正立面,清晨 图 2 阿西西圣方济各教堂正立面,傍晚

图 2 阿西西圣方济各教堂正立面,傍晚

但这个教堂不一样,这个教堂是朝东的,好像是迎着旭日东升一样,这是为什么呢?

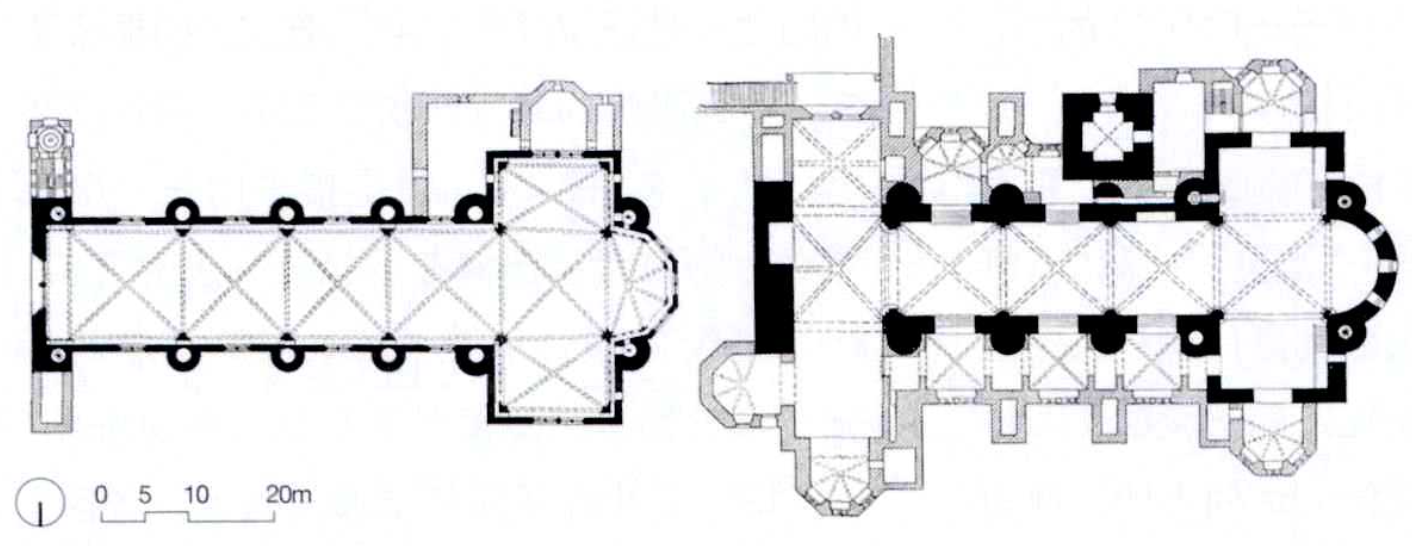

一、第一个故事:东墙图像的秘密

从平面图可知,阿西西圣方济各教堂实际上由上下两个教堂重叠在一起(图3)。教堂始建于1228年,它既是基督教修会方济各会的创始人圣方济各的陵寝,又是方济各会的总部所在地。方济各在基督教史上被誉为“另一个基督”,因为他的虔诚导致在身上出现与耶稣受难时一样的5个伤口,而且终生未愈。他去世之后被封为圣人,两年之后,教皇亲自下令在他家乡兴建一座纪念教堂并收敛他的遗骨。该建筑另外一个最充分的特色,是它的上下教堂的空间中画满了辉煌的壁画。其作者均为早期文艺复兴最伟大的画家,如乔万尼·契马布埃(Giovanni Cimabue,1240-1302)、乔托(Giotto Di Bondone,约1266-1337)、西蒙内·马提尼(Simone Martini,约1284-1344)和皮埃特罗·洛伦采蒂(Pietro Lorenzetti,1280-1348)等。鉴于笔者在十几年前曾详细研究过该教堂的布局和图像程序[1],具体内容不再赘述,此处只是择取几个与本文相关的问题做一概述。

图 3 阿西西圣方济各教堂上教堂与下教堂平面布局(1228-1253年)

图 3 阿西西圣方济各教堂上教堂与下教堂平面布局(1228-1253年)

(1)教堂图像装饰的第一阶段(1253-1281年间)及其鲜明的千禧年主义倾向

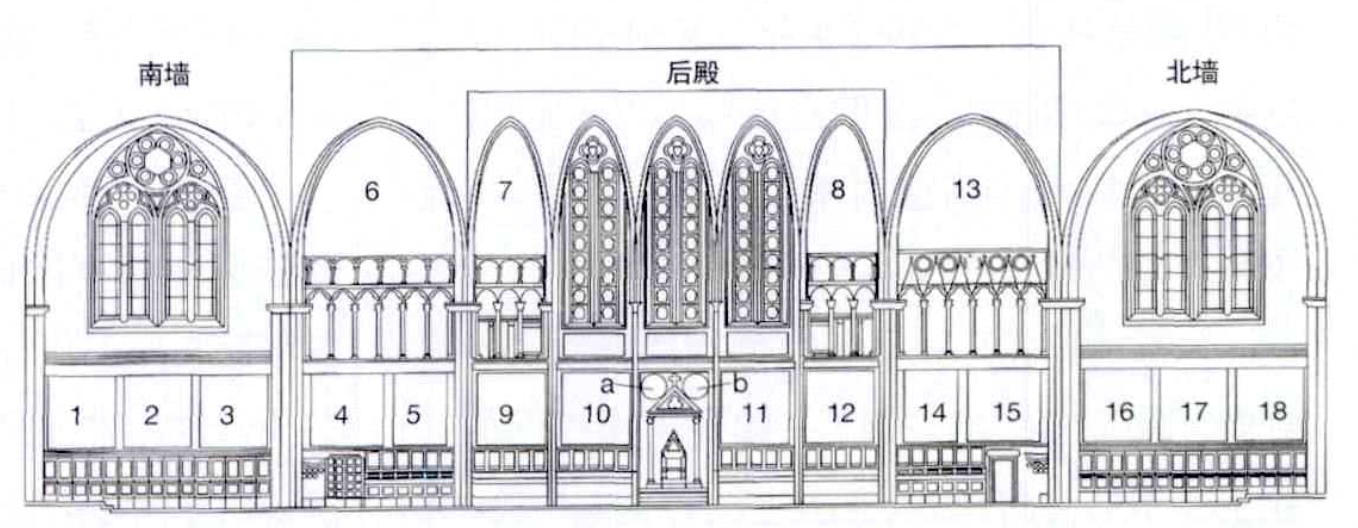

在教堂装修第一阶段,方济各会经常为极端派“属灵派”(the Spirituals)所把持,其思想深受中世纪晚期预言家约阿希姆(Joachim of Fiore,约1132-1202)带有强烈千禧年主义倾向的“三个时代”学说的浸染[2],一方面倾向于强调圣方济各作为“另一个基督”与基督的对位,例如下教堂中殿南(右)墙上的5个画面(圣方济各生平)与北(左)墙上的5个画面(基督事迹)形成对应之势;另一方面,则进一步渲染和强化方济各修会作为第三个时代的开启者与基督教会的对立关系。这在契马布埃为上教堂后殿与十字翼堂所作的系列壁画(1277-1280) 中表现得淋漓尽致。翼堂北墙(左列)5幅壁画展现了基督门徒圣彼得和圣保罗的奇迹和受难;南墙则描绘了《启示录》中世界末日来临时天使的种种异像。其中北墙正中的图像《第六印天使》(图4编号2,图5)描绘了4位《启示录》天使站在屏风状的城墙前面(象征着大地的四角),左上角是一位跃身在空中的人物形象(大部残毁),和一个依稀可见的太阳,代表着“从日出之地上来”的“第六印”天使(《启示录》中揭开上帝秘密的7位天使中的第六位),也就是方济各会的创始人圣方济各[3]。

图 4 阿西西圣方济各教堂上教堂后殿剖面展开图(标号2:第六印天使;标号17:圣彼得受难;标号12:圣母与基督在宝座上)

图 4 阿西西圣方济各教堂上教堂后殿剖面展开图(标号2:第六印天使;标号17:圣彼得受难;标号12:圣母与基督在宝座上)

图 5 十字翼堂南墙正中《第六印天使》契马布埃(1277-1280年)

与之形成对位关系的恰恰是北墙正中的《圣彼得受难》(图4编号17,图6),图中圣彼得呈颠倒状被钉在十字架上,其姿态与南墙《第六印天使》的腾挪上升,形成鲜明对比——颠倒受难的圣彼得与腾跃上升的圣方济各形象,反映出图像赞助者和设计者眼中,末日来临之际修会即将取代传统教会的历史使命。

图 6 十字翼堂北墙正中《圣彼得受难》契马布埃(1277-1280年)

类似的图像布局还可以在后殿中得到印证。在《圣母与基督在宝座上》(图4编号12,图7)中,宝座上的圣母摊开右手指着一群跪在地上的方济各会士,似乎在向旁边的基督推荐自己的所爱,而基督则同样面向朝右,并伸出右手向右边的方济各会士作赐福状。在这里,图像以十分精确的语言传达出了方济各会所欲传达的含义:方济各会士们即圣母和基督的新宠或新的选民。图像布局的不平衡正如方济各与彼得形象的此起彼伏,归根结底反映了那一时期修会与教会之间的对立和冲突。

图 7 后殿北墙《圣母与基督在宝座上》契马布埃(1277-1280年)

图 7 后殿北墙《圣母与基督在宝座上》契马布埃(1277-1280年)

(2)教堂图像装饰的第二阶段(1288-1305)与激进观念的隐匿表达

不久,修会的激进派倾向被教会所发现并被教会谴责,很多属灵派(包括神学家热拉尔多和深受前者影响的方济各会会长帕尔马的约翰,John of Parma)被驱逐出会,或遭到迫害、监禁甚至处死。之后从1288年开始,方济各会对阿西西教堂的装修就进入到它的第二个阶段。这一阶段的装修思想受到另一位方济各会的圣徒圣波纳文图拉的影响,他于1257-1274年曾担任方济各会的会长。第二阶段的装修在文本上主要依据波纳文图拉的思想和他所写的圣方济各的传记。

新近研究证明,圣波纳文图拉作为伟大的基督教历史神学家,受到约阿希姆的深刻影响,总体上显示出最连贯的启示录主义倾向[4]。用迈克金(Bernard McGinn)的话说,圣波纳文图拉发现“时代的主要祥瑞在于圣方济各的出现,他被看作是第六印的天使,和即将到来的教会第七个时代之‘天使修会’的预兆”[5]。尽管他小心翼翼地避免提及约阿希姆和他的第三时代的说法,也强烈反对那种认为《新约》将被永远废除的极端观点,但他仍期盼着一个沉思默想时代的破晓。这种努力在极端之间折衷调和的性格令人想起方济各会的伟大导师方济各本人,也使波纳文图拉获得了方济各会“第二创始人”的声誉。而波纳文图拉历史神学的性格,也规定了阿西西圣方济各教堂第二阶段图像的特征。

第二阶段图像存在着一个十分严密的图像程序(图8)。中殿两侧哥特式高窗左右,其第一、第二层分别以北墙和南墙为界,描绘旧约和新约的故事场景(都以数字1~6表示)。哥特式高窗以下部位,是乔托绘制的28幅著名的“方济各生平”系列壁画(以数字1~28表示)。湿壁画的技法要求图像程序必须以每个高窗为单位从上到下展开,故有严密的设计意图贯穿始终。其中北墙第一、二层的旧约场景不仅与南墙的新约场景对应,就连相应的位置(在图8中用相同的数字表示),亦存在着意蕴上的“密契”(约阿希姆语),例如北墙第一层第一幅是上帝的创世(《创造世界》,图9);南墙第一层第一幅则是基督的道成肉身(《天使报喜》,图10);北墙第二层最后两幅(第七、第八幅)是以色列的创始人约瑟的死亡与复活(《约瑟被诸兄投诸井中》和《约瑟在埃及让诸兄辨认》,北墙第二层编号7、8),南墙第二层的最后两幅是基督的死亡与复活(南墙第二层编号7、8)。图8用相同的数字来对应的,恰恰是墙面之间图像配置存在的深刻对位关系:前者往往关涉到肉身的生死与得救,是“属身”的;后者往往关涉到灵性生命的死与生,是“属灵”的。

图 8 阿西西圣方济各教堂上教堂中殿图像布局

图 9 《创造世界》局部:圣父

图 10 《天使报喜》局部:圣子

而南北墙面的第三层,也就是恰好占据着人们眼前视野的第三层图像,从北到南展开的正是乔托所绘的28幅圣方济各生平的场景,则进一步代表着一个清晰而独立的层面,恰好与约阿希姆的“三个时代”学说中“圣父”“圣子”和“圣灵”的三阶段论相对应,代表着截然不同于前两个阶段(旧约代表的“圣父时代”,新约代表的“圣子时代”)的“第三个时代”(圣方济各代表的“圣灵时代”)。

但是,第三层面的28幅图像中,并没有任何一幅具体标识着“圣灵”,那么,第二层面与第三层面的图像究竟是怎样连接起来的?这就涉及到上文提及的圣波纳文图拉学说对于激进观念之隐匿表达的主题。换句话说,在第二阶段图像中,同样存在着设计者以图像方式对于上述约阿希姆主义的隐匿表达。

从图像布局上,确实存在着一种总体的设计。前两层图像都遵循着一种自西向东发展的逻辑——“东”是上述序列达至高潮的方位(在图8中以数字8表示)。在第三层图像上,表面看来,图像似乎采取了由北向南环状展开的顺序。然而,经过仔细的分辨,“东”仍然是所有图像的枢纽所在:13幅图像从北墙开始,从西向东;经过东墙的两个片断,过渡到南墙系列;另有13幅图像转而由东向西依次展开。这种对于“东”方方位的高度重视无疑体现了设计者的另一个意图:把方济各当作《启示录》中的那位“带着永生上帝之印”“从日出之地”升起的“第六印天使”。看起来,东墙图像似乎隐藏着解开全部图像秘密的钥匙。

(3)东墙图像的垂直性解读

确乎如此,东墙(教堂正立面背后)上的图像还是理解整个中殿图像设计的枢纽所在,它以隐晦的方式向我们透露了另外一些惊人的信息(图11)。需要指出的是,南北墙面上的前两层图像在逻辑上并没有完成,而是继续延伸到东墙上。东墙第二层的两幅图像分别是《基督升天》和《圣灵降临》(图12),它们位于第三层属于《圣方济各生平》的两个片断《泉水的奇迹》(图13)和《向小鸟布道》(图14)之上——在我们看来,两组图像构成了一个需要整体读解的单元(图11)。

图 11 中殿东墙图像(1295-1300年)

图 12 《圣灵降临》局部:圣灵

图 13 《泉水的奇迹》,乔托(约1295-1300年)

图 14 《向小鸟布道》,乔托(约1295-1300年)

在图像内容上,东墙第二层的两幅图像是南墙新约《受难系列》中7(《哀悼基督》)、8(《基督复活》)的自然延伸,故应该顺理成章地(从右至左)被编码为9(《基督升天》)和10(《圣灵降临》)。

《基督升天》和《圣灵降临》的题材都来自《使徒行传》,两个片断都以“圣灵”为主题[6]。前者:耶稣复活40天后与门徒聚会,告诉他们以后将要“受圣灵的洗”,之后被一朵云彩接引上天(恰如图像所描绘)。后者:在五旬节这一天,门徒聚会,突然圣灵降临,门徒们“都被圣灵充满”,开口说起别国的话来;彼得籍圣灵向群众讲道,有3000人皈依基督——这一天成为教会诞生的日子。从神学角度而言,“圣灵”的问题是为了解释历史上的耶稣不在之后,耶稣的门徒们以何为据的问题。《使徒行传》的回答是“一去一来”:耶稣的“升天”和圣灵的“降临”。在阿西西图像中,则明确表现为右侧图像中耶稣的驾云上升,和左侧图像中与耶稣身位相对应部位圣灵(鸽子)的决然下降。这“一升一降”的图像处理形成了鲜明的对比:右侧,托着耶稣上升的云彩起着阻隔天人的作用,暗示着历史中的耶稣的离去;而左侧,云彩的阻隔作用被挟带着速度的鸽子(圣灵)所冲决,意味着人间和大地才是圣灵降临的目标所在。图像描绘,代表着圣灵的鸽子不仅冲决了云层,而且继续穿越画面上哥特式建筑的隔绝,降临到围绕着圣母和圣彼得环状排列的众门徒中间;然而,一个有趣的问题提了出来:难道圣灵仅仅降临到历史上耶稣的众门徒身上吗?

假如我们有幸亲自造访这个教堂,并能够在中殿的某个合适的角度反观整个东墙的画面,那么,作为游客(或信徒)的我们就会发现一个在浏览画册中极易失去的视角:整个东墙的图像其实是作为一个单元整体呈现在观众眼前的——也就是说,在水平的方式之外,同样存在着对图像的一种垂直的读解方式。根据这种视野,中层图像中的鸽子(圣灵)还将继续穿越建筑的隔绝,下降到下层也就是圣方济各所在的空间;根据这种理解,位于第三层的《泉水的奇迹》(图13)和《向小鸟布道》(图14)这两幅图像,就不仅仅是《圣方济各生平》中两个普通的片断,而且是破译整个第三层、乃至整个中殿画面之意匠经营的关键所在。

例如,在《泉水的奇迹》中正跪在地上向上帝祈祷的方济各,他所获得的回报,并不像通常认为的那样,仅仅是替同伴解渴的泉水,而更是圣灵的降临!紧接着,被圣灵充盈感动的方济各在另一个画面开始了《向小鸟布道》。在这幅遐迩闻名、构图简洁近乎抽象的画面中,一方面,空间以右侧大树的枝叶为限被区分为左右两半:一半是人,另一半是树和鸟;另一方面,蓝色和灰白色的两大色块则将画面上下分成两半,暗示大地与天空。这两个世界向来泾渭分明、彼此隔绝,然而,随着画面左侧方济各形象的倾身他俯(根据圣波纳文图拉的《大传说》,方济各正在对他的“小鸟兄弟们”讲道[7]),奇迹发生了:小鸟们纷纷仰首圣徒,似在侧耳倾听;画面右侧,一只飞鸟正在缓缓降临,欲加入行列,给整个画面增添了具体可感的时间和运动——两个隔绝的世界第一次发生了交流和对话!在视觉语言上,伫立在方济各与侍从背后的两棵树(代表人),与画面右侧的大树(代表自然)传达了相同的意蕴:它们的根部在大地上相互隔离,然而在背景上,在天空中,它们的枝叶却在彼此靠近,犹如沙沙细语。因而,整幅画面的主旨可以被确切地定名为“语言”。然而,是谁掌握着小鸟的语言?不是方济各本人,而恰恰是刚刚降临的“圣灵”——假如我们不曾忘记,前引《使徒行传》正是如此告诉我们:被“圣灵充满”的门徒们,突然之间,开口说起“别国的话”来。而在形式语言上,两幅画面之间也存在着一目了然的相关性:从人物姿态来看,从空中接受了“圣灵”的方济各再到给小鸟讲道的方济各,犹如电影中的两个蒙太奇镜头,直观地告诉人们:方济各把刚刚接受的“圣灵”,直接传给了小鸟。

如果我们进而注意到,在《圣灵降临》图中,鸽子(圣灵)穿越建筑降临到一个由使徒们围合而成的梯形空间,而东墙正立面大门背面的门龛以错觉画形式恰恰呈现一个梯形空间的话,那么,一种更为大胆的图像阐释呼之欲出。根据这种解释,“圣灵”降临的真正对象除了圣方济各之外,还是进出教堂的每一个人!这种设计强烈地暗示着,随着圣方济各的到来,一个充盈感动所有人的“圣灵时代”(或“第三时代”),也随之降临。

现在让我们来回顾一下,以便于清晰地讲述整个故事。北墙《旧约》绘画第一幅《创造世界》,正好是一个圣父形象(图9)。南墙《新约》图像的第一幅《天使报喜》,暗示圣子孕育在圣母腹中,正好是一个圣子的主题(图10)。而第二层《新约》故事中的最后一幅,即东墙上的《圣灵降临》,正好是一个圣灵的主题,其中鸽子降临在圣母和门徒们身上(图11);然后,鸽子——圣灵继续穿过建筑进入到了第三层,降临到了方济各身上。这样一来,从圣父、圣子到圣灵,第一、第二与第三层面的主题,就几近天衣无缝地连缀在了一起。与此同时,前述圣波纳文图拉的主题——激进学说的隐匿表达——亦在圣方济各教堂第二阶段的图像中,得到了完美的实现。

上教堂图像圣灵的垂直降临并非孤例,亦可在下教堂图像中得以印证。事实上,我们一直未加处理的下教堂图像同样呈现出上教堂的明显特征。下教堂作为圣方济各陵墓的真正所在地于1230年接纳了圣方济各的灵骨,对它的装饰则从1250年开始。最早的装饰与上教堂契马布埃的绘画基本同时(约1253-1281),充分体现了教皇亚历山大四世把方济各当作“另一个基督”的观念:中殿南墙(右)的5个《方济各生平》场景与北墙(右)同样数目的《基督生平》形成对应之势。十字翼堂中心的罗马式穹顶是下教堂图像装饰的巅峰,亦由乔托及其门徒完成(约1320-1323)。鉴于此处空间恰好位于圣方济各地下墓室的正上方,是方济各会士们聚会的神圣场所,天顶壁画从某种意义上说可谓整个阿西西圣方济各教堂图像意义的最高升华和最终实现。两个交叉圆拱所区分的4个三角形空间由《圣方济各的神化》《贞节的寓意》《清贫的寓意》和《顺从的寓意》4幅画组成一个系列,后3幅画作为方济各(以及方济各会)三大美德的象征簇拥着第四幅画中已在宝座上神化的圣方济各——被处理成早期基督教图像中“凯旋的基督”模样(图15)。画面上大量使用了锡耶纳画派的金地装饰,以烘托出登峰造极、无以复加的凯旋气氛。耐人寻味的是,这里,约阿希姆主义的“三个时代”说以毫不含糊的图像直陈方式(代替了上教堂中殿隐晦的图像布局方式),再次出现在整个方济各教堂最神圣的核心区域:在图像的中轴线上方,我们看到了张开双臂接引灵魂的圣父;在中央,是口衔双剑的“启示录”中的圣子;下方,则是代表圣灵的鸽子——它正决定性地向着宝座上的圣方济各降临;而圣灵脚下的十字架上,金色的七星正在熠熠闪光,与宝座上通体放光的圣方济各形成呼应,似乎暗示着圣方济各之光即圣灵之光(图16)。

图 15 下教堂十字翼堂天顶壁画《圣方济各的神化》/ 图 16 《圣方济各的神化》细部,乔托画派(约1320-1323年)

二、故事的另一种讲法:“东方”意味着东方

我们的第一个故事就差不多讲完了。现在我们又回到了故事的出发点:为什么阿西西方济各教堂是朝东的呢?

对这一问题有一个十分具体的回答。教堂所在地位于阿西西城西的小山上,是当年处决犯人之地,俗称“地狱丘”;类似于耶稣的受难之地“各各他”,意为“骷髅地”。因为方济各要在一切方面模仿和学习耶稣,并表示死了之后,要跟罪犯葬在一起。考虑到方济各的愿望,1228年的教堂建于此地,故初始教堂的朝东应该没有什么特别含义。

自从帕尔马的约翰任方济各会会长(1247-1257)以来,他在热拉尔多等约阿希姆主义者影响下,第一次把“第六印天使”认同为他们修会的创始人圣方济各;后圣波纳文图拉等方济各大佬们又纷纷为之背书[8],使该主题变成方济各会的经典表述。这才有了前文所述的教堂第一和第二阶段装饰中“从日出之地升起的”“第六印天使”的图像,以及东墙图像中复杂曲折的隐微叙事。故事是完全按照西方历史或艺术史语境来讲的,包括正统与异端思想、教会和修会之间的斗争、图像的含蓄表达等——尽管出自一位东方学者之口的,故事本身亦不失精彩,但它的讲述方式并没有超出传统讲法,仍然是一个西方故事。

但除此之外,教堂的朝东难道仅仅是偶然吗?也就是说,教堂除了仅仅朝向阿西西城市的方向,或者其东墙图像的设计仅仅表述与“第六印天使”的相关性外,究竟还有没有其他的含义?

第二个故事开始于一个似乎时间上的巧合。前述教堂装修的第二个阶段始于1288年,这一年在方济各会史上具有特殊重要的意义:它的一位成员(方济各会的会长)、同时也是枢机主教的吉洛拉莫·达斯科利(Girolamo d'Ascoli)第一次当选为罗马教皇,即尼古拉四世(Nicolas IV,1288-1292年在位)。教皇登基不久即颁布了一道敕令,要求他所在的修会对母堂(即阿西西教堂)进行“修缮、加固、扩展和装饰”,并允许修会将其收入用于这项事业[9];而以东墙墙面为中心的第二阶段的总体设计,正是尼古拉四世这项政策的直接结果。与此同时,新教皇还向母堂捐赠了大量奇珍异宝——据现存最早的教堂清单(1338年制作)可知,其中有许多源自蒙元帝国的宝物,最重要的即一件“全部绣金”(totus deauratus)的“鞑靼衣物”(unus pannus tartarricus),一匹约长20英尺(6.096m)的以金线刺绣的绸缎,本来用于覆盖教堂的祭坛(图17)[10]。与这件现存实物类似的图像亦可见于同时代抄本绘画,例如《考卡雷利抄本》(Codice Cocharelli,1375-1400)中,穿在那些爱慕浮华的浪荡男女身上(图18);其绚烂夺目的视觉外观,作为一种从东方而来的时尚,与同时期质朴单色的意大利服饰形成了鲜明的对比[11]。与之同时,我们确乎也在上教堂乔托著名的《圣方济各生平》的系列绘画中,看到大量富丽而奢华的丝绸的图像表现,其中不乏显具东方渊源者(图19、20)。更令人称奇的是,教皇自己的宝物清单(1295年制作)中,明确标有“鞑靼”(tartarici)字样的项目居然达一百项之多;其中相当一部分是丝绸,也就是著名的“纳石失”(织金锦)[12],反映出尼古拉四世时代的“东方”,早已不同于中世纪前期与伊甸园相关的种种神话,而成为一种现实,成为一种近在咫尺、甚至登堂入室的存在。

图 17 西亚刺绣,阿西西圣方济各教堂,约1280年代 / 图 18 《考卡雷利抄本》,考卡雷利大师,1375-1400年 / 图 19 《教皇批准规章》细节:丝绸帷幕上的四出花毬路纹,阿西西圣方济各教堂上堂,1295-1300年 / 图 20 四出花毬路纹图案,敦煌榆林窟第10窟甬道顶壁画,西夏

图 17 西亚刺绣,阿西西圣方济各教堂,约1280年代 / 图 18 《考卡雷利抄本》,考卡雷利大师,1375-1400年 / 图 19 《教皇批准规章》细节:丝绸帷幕上的四出花毬路纹,阿西西圣方济各教堂上堂,1295-1300年 / 图 20 四出花毬路纹图案,敦煌榆林窟第10窟甬道顶壁画,西夏

原来,仅仅在尼古拉四世发布敕令的两个星期之前,一个来自中国的使团不仅成为尼古拉四世的座上客,而且在西方(意大利、法国和英国)逗留了近一年之久。两位来自中国的景教徒,一位叫拉班·扫马(Rabban Sauma),另一位叫马可(Mark),随身携带着忽必烈汗的国书和礼物,于1276年左右离开大都西行赴耶路撒冷朝圣[13]。他们先是到了蒙古人统治的伊朗(伊利汗国,当时的统治者是旭烈兀之子阿八哈)。可能因为马可出身于蒙古(汪古部或克烈部)人的缘故,1281年叙利亚教会替选大总管,马可有幸成为了景教的大总管雅巴拉哈三世(Mar Yaballaha III);而拉班·扫马则于1287年,受阿鲁浑汗的委托担任外交特使,重新携带国书和礼物远赴罗马,试图与教廷和欧洲诸国结盟,共同对付伊斯兰势力。结果上一任教皇刚刚去世,接待他的即时任枢机主教的吉洛拉莫·达斯科利(Girolamo d'Ascoli)——也就是未来的尼古拉四世。因为新教皇尚未产生,拉班·扫马转赴欧洲觐见法国和英国国王商议合作事项,并于1288年重返罗马——此时恰逢他的朋友吉洛拉莫·达斯科利已经继任为教皇尼古拉四世,于是就有了上面所说的那份特殊的因缘:在尼古拉四世目送拉班·扫马返回波斯的两周之后,新的敕令和礼物相继下达,阿西西教堂第二阶段的壮丽装修粉墨登场。

正如劳伦·阿诺德(Lauren Arnold)所说,应该把“来自于中国王朝的礼物”当作是“西方艺术史上最伟大的规划——即阿西西上教堂的装修计划——之一部分”[14]来理解。

但事实上,作为方济各会的本部和母堂,同时也作为现任教皇的灵性根源,阿西西方济各教堂装修的意义还应该在更广大的东西方互动的语境中来求索。

首先,方济各会向东方传教的使命。向大地的四极传教本来就是基督徒的天职,而方济各会士们尤擅此道。这从修会的创始人圣方济各那里即已开始。他生前充满了殉教的热情[15],曾在第五次十字军东征中亲赴埃及,试图说服阿尤布王朝的马力克苏丹皈依基督教。蒙古西征的号角刚刚停息,1253年英诺森四世即发出了“皈依鞑靼人”的旨意,圣方济各的门徒尤其是其中的“属灵派”会士,成为教会向东方传教的急先锋。13至14世纪之间,罗马教会派往东方与蒙元帝国接触和传教的使节,如著名的柏朗嘉宾(John of Plano Carpini,1185-1252)、鲁不鲁乞(William Rubruck,1220-1293)、孟高维诺(Giovanni da Montecorvino,1247-1328)、鄂多立克(Odorico of Pordenone,1286-1331)、安德里亚·德·佩鲁贾(Andrea da Perugia,?-1332)和马黎诺里(Giovanni de'Marignolli,1290-1253)等人,无一例外均是方济各会士(当然,也不能忽视另外一个重要的宗教社团多明我会,详后)。尤其是,14世纪初,在方济各会“属灵派”遭到教会谴责和迫害之后,抱着殉教的愿望到东方避难和传教,便成为激进的方济各会士们的一个选项[16]。这种“殉教”的图像,我们可以借助锡耶纳画家安布罗乔·洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti,1290-1348)的壁画《方济各会士的殉教》(1336-1340年)加以了解(图21):画中描绘了1339年发生在察合台汗国首都阿力麻里(今新疆伊犁霍城)的一个事件——6位方济各会士为了坚持信仰而被篡位的国王阿里苏丹所残酷杀害。但鉴于6位会士均来自于深度浸染“属灵派”运动的地区,本身亦多半属于“属灵派”,一系列为他们封圣的请愿始终未曾得到教会的响应;他们只有在皮埃特罗·洛伦采蒂的画中才得以补偿:3个被砍下的头颅上,被仔细画出了只有圣徒才有的圣光。

其次,约阿希姆主义末世论的影响。历史上的约阿希姆最著名的观点在于,他把基督教的核心观念“三位一体”作了历史化理解,认为历史的第一阶段是由“圣父”所代表的《旧约》时代;第二阶段是由“圣子”(耶稣)所代表的《新约》时代;第三阶段是所谓的“圣灵”时代。而他所在的时代正处在从历史的第二阶段向历史的第三阶段过渡之际——他预言,未来的“圣灵”时代将在1260年降临。方济各会的“属灵派”正是通过约阿希姆的学说看到了自己的使命,即充当即将到来的“第三时代”的代言人,并把这一“永恒的福音”传遍世界[17]。广阔的世界打开了——蒙古的世界征服既带来了莫大的恐慌也带来了前所未有的机会,传教士们建功立业的时代到来了。

尽管尼古拉四世并非“属灵派”,但他同样具备他修会中的激进派早已具备的眼光和意识。1289年,也就是拉班·扫马回程的次年,在乔托同时于阿西西教堂上教堂绘制他著名的《方济各生平》壁画期间,尼古拉四世派出了经验丰富的孟高维诺充当使者,让他追踪拉班·扫马的足迹,先经伊利汗国统治下的波斯,终于于1294年来到了拉班·扫马的故乡——忽必烈汗统治下的蒙元帝国的首都大都。在那儿,孟高维诺建立了两所教堂和东方的第一个天主教主教区;后又于1313年,将其扩展为包含7个主教区的东方总主教区。

相距万里之遥的欧亚大陆两端,借助于蒙古人建立的道路和驿站制度,同时也借助于罗马教廷的教区制度和方济各会内部的修会网络,在这一时期连接成了一个整体。位于西方一隅的阿西西方济各会母堂,正是被镶嵌在这样一个广阔的世界中,它那面向东方的正立面和东墙的设计,就像一座壮丽的纪念碑,随时随地铭记着遥远世界隐秘的回音。

例如,锡耶纳方济各会堂中的壁画不仅如镜像般投影了自己修会会士殉教的事迹,也投影了3位异国他乡的蒙古人的形象(图21、22)。他们的典型特征包括:带着折沿的桶状尖帽,帽尖有羽饰;扁平的脸或立体的脸,但都长有分叉的胡子和分成数缕披散的头发;右衽的蒙古袍和半袖的外袍。这些特征亦可见于同时期前后其他画家们的作品中(图23、24)。尽管风格化程度很高,但比照蒙元时期的中国艺术作品(图25)可知,它们在相当程度上仍然是现实的反映。甚至于连分叉的胡子和披散的头发这样的特征,亦可见于同时代摩尼教艺术作品(图26),说明欧亚大陆东、西两端艺术中的某些共性并非偶然,很可能反映了具有回鹘甚至突厥渊源的形象特征[18]。而作为旅行者往来于欧亚大陆的回鹘人拉班·扫马,则很可能长有类似的样貌。

图 21 《方济各会士的殉教》,安布罗乔·洛伦采蒂,锡耶纳圣方济各会堂,1336-1340年 / 图22 《方济各会士的殉教》细节:蒙古人 / 图 23 《士兵分割耶稣衣服》细节:中央的蒙古人,意大利苏比亚托圣本笃修道院,约1350年 / 图 24 《圣塞巴斯蒂安受难》细节:持弓的蒙古人,乔万尼·德尔·比翁多,佛罗伦萨大教堂作品博物馆,1370年

图 21 《方济各会士的殉教》,安布罗乔·洛伦采蒂,锡耶纳圣方济各会堂,1336-1340年 / 图22 《方济各会士的殉教》细节:蒙古人 / 图 23 《士兵分割耶稣衣服》细节:中央的蒙古人,意大利苏比亚托圣本笃修道院,约1350年 / 图 24 《圣塞巴斯蒂安受难》细节:持弓的蒙古人,乔万尼·德尔·比翁多,佛罗伦萨大教堂作品博物馆,1370年

图 25 《献果武士》,铜雕,内蒙古博物院,元代

图26 《摩尼光佛像》,石质浮雕,福建晋江草庵寺,元代

三、蒙古人与多明我会

但我们的故事还没有讲完。前面谈及约阿希姆主义和“第三时代”,我们其实采取了简化的方式;也就是说,根据约阿希姆学说,第三时代降临时,秉承圣灵精神的不只有一个修会,而是两个修会;而当时正方兴未艾的两大修会“方济各会”和“多明我会”,不失时机地从预言中认领了自己的形象:

一个修会即将兴起⋯⋯他们身穿黑袍,腰系束带,人数日益增多,声誉远播界外。他们秉承以利亚的精神,传播和捍卫信仰直至世界终结。还会有一个隐修士组成的修会,处处模仿天使的生活[19]。

这里提到了一个“身穿黑袍”的修会和一个“隐修士”的修会。另一处文献更具体地表述了两个修会服饰的颜色特征,就像“乌鸦”和“鸽子”的不同,即“前者完全是黑色的,而后者则是杂色的”[20]。虽然方济各会的服色是灰色的,但众所周知,“多明我会”的服色恰好是黑色。

事实上,在向东方传教方面,多明我会与方济各会相比并不遑相让。西方世界在柏朗嘉宾(1245年)之后向蒙古派出的第二批次外交使团,即分别由多明我会士阿塞林(Ascelin,1247年)和安德鲁(Andréde Longjumeau,1249年)带领。1313年,教会在大都建立了第一个东方总主教区,由方济各会士孟高维诺担任总主教;5年之后的1318年,又在当时蒙元帝国第二个重要的汗国——忽必烈之弟旭烈兀建立的伊利汗国——建立了第二个东方总主教区,由多明我会士弗朗切斯科·达·佩鲁贾(Francesco da Perugia)担任总主教。总主教驻跸于当时伊利汗国的首都苏丹尼耶(Soltaniyeh,《元史》译作“孙丹尼牙”),总主教区下辖6个主教区,主教均为多明我会会士,其辐射范围最远可达印度西海岸的故临(Quilon);对总主教的任命一直延续到1425年,而总主教区则恐怕持续到1450年左右才彻底废除[21]。值得注意的是,在这期间被任命的大主教,也都是多明我会会士[22]。

换句话说,在整个天主教向东方传教过程之中,方济各会和多明我会是两个毋庸置疑的急先锋;它们的势力范围似乎恰可以借用它们分别建构的两个总主教区来表达:一个在忽必烈及其后人统治下的大都,一个在旭烈兀及其后人统治下的苏丹尼耶。有意思的是,它们不仅在传教事业上,而且也在建筑和艺术领域相互竞争和借鉴,比翼齐飞,各领风骚,奏响与广大的外部世界勾连互动的交响曲。例如,1320年代,当乔托把牛刀小试于阿西西圣方济各教堂中的《圣方济各生平》绘画风格加以提炼,再成熟地表现于方济各会的圣十字教堂(Basilica di Santa Croce)的佩鲁奇礼拜堂之时,1360年代,安德里亚·迪·博纳奥托(Andrea di Bonaiuto,活跃于1343-1377年间)则在多明我会的新圣母玛利亚教堂(Basilica di Santa Maria Novella)的西班牙礼拜堂中,借助于多明我会建构的广大的跨文化语境,巧妙地挪用了乔托的阿西西图像设计的惯例,但却用于表述多明我会对于其修会划时代历史意义的认识。

西班牙礼拜堂设置了一个以北墙上的耶稣生平为中心而展开的图像程序,它的南墙对应的是多明我会圣徒维罗纳的彼得(St. Peter of Verona,1206-1252)的生平事迹;西墙和东墙则分别以多明我会的两位圣徒圣托马斯·阿奎那(St.Thomas Aquinas,约1225-1274)和圣多明我(St.Dominic,1170-1221)为主题。

西墙壁画《圣托马斯·阿奎那的胜利》(图27)绘制在一个尖拱形的拱圈内,图像的配置分成两层。上层是神学家托马斯·阿奎那身穿黑袍高坐于宝座上,手里摊开了一本《智慧书》,两旁围以福音书作者和众先知;下层两排人物分别是象征着7门神学学科和7门自由艺术的寓意人物,及其各学科的代表人物;上下两层交汇的中心盘踞着3个被说服的异端人物,暗示着圣托马斯·阿奎那辩才无碍的智慧及其功效和力量。

图 27 《圣托马斯·阿奎那的胜利》,安德里亚·迪·博纳奥托,西班牙礼拜堂西墙壁画,1366-1368年

图 27 《圣托马斯·阿奎那的胜利》,安德里亚·迪·博纳奥托,西班牙礼拜堂西墙壁画,1366-1368年

郑伊看敏锐地发现,应该把这个场景与拱顶上三角楣中的图案联系在一起观看(图28)。三角楣中的图像主题是《圣灵降临》(图29),讲述五旬节那一天圣母与众门徒团契在一起时圣灵降临,众门徒受到圣灵的感应,突然开口说起外邦话来;然后门徒们纷纷接受使命远赴世界各地传递福音。与此同时,向下降临的圣灵(鸽子)还会继续往下俯冲,“这个精妙的细节暗示了圣灵将继续穿过装饰带降落在多明我会的奠基人圣托马斯身上”[23]。需要指出的是,圣灵穿过建筑和团契的人群,继续往下降临到宝座上的圣多明我,对我们来说是一个熟悉的画面——它其实正好挪用了前述乔托的阿西西教堂图像设计中的两个情节(图11、15)。

图 28 西班牙礼拜堂西墙壁画整体

图 29 《圣灵降临》,安德里亚·迪·博纳奥托,西班牙礼拜堂西墙尖拱内壁画

然而,标志着西班牙礼拜堂设计中最独特的地方,在于它在从圣灵至圣托马斯的那条中轴线上,安置了“另一个‘中心’”——一位“留着长辫,戴着中亚草原战士特有的尖顶头盔,举着弓箭”的蒙古人的背影[24](图29)。这位蒙古人恰好位于三角楣顶端的圣灵、经过中央圣母、再到更下面的圣托马斯而形成的轴线的正中央;值得补充的一个细节是,他正在侧耳倾听着什么。那么,这样一个图像设计想要说明什么?无疑,图像的题中应有之义,应该是多明我会圣徒托马斯·阿奎那因秉承了圣灵而变得智慧超凡并能摧枯拉朽,无往而不胜;但是,它还说明,通过托马斯之口的基督教真理若想发挥更大的效益,必须通过一个中介,即获得统治着欧亚大陆最广阔世界的蒙古人的支持。

而在东墙墙面上,多明我会的历史使命更得到了无以复加的渲染。顾名思义,《教会作为救赎之路》(图30)应指人们只有通过罗马教会才能进入天堂,但图上的表现却是,若想进入左上方的天堂大门,通过多明我会创始人圣多明我的说教和引领,才是不二法门——图中,着白衣黑袍的圣多明我异时同图出现了5次,一直到把人们引进天堂。

图 30 《通往救赎之路》,安德里亚·迪·博纳奥托,西班牙礼拜堂东墙壁画

图 30 《通往救赎之路》,安德里亚·迪·博纳奥托,西班牙礼拜堂东墙壁画

但图像的主题“教会”也没有被遗漏。只是在这里,“教会”(the Church)与某个特定“教堂”(the Church)的含义重叠在一起:在画面前景,是教皇和枢机主教共同出现在被精细刻画的佛罗伦萨圣母百花大教堂的侧像之前,他们的左侧是不同修会的会士,右侧则是远道而来的皈依者(其中不乏东方样貌者)。根据传统教义,如果说教会是人们上天堂的必由之路,那么,画面在这里则用更具体的图像语言指出:其实是“教堂”——这一“地上的天堂”,在这里更指佛罗伦萨的圣母百花大教堂——和多明我修会,才是人们通向天堂的真正的道路。

上述“蒙古人”主题极力强调了欧亚大陆上蒙古军事、政治力量之于基督教传教的核心意义,另一“多明我会”的主题,则进一步强调了该修会的网络之于传播真理的中介作用。二者完美地体现在新圣母玛利亚教堂西班牙礼拜堂的壁画中。

四、布鲁内列斯基的穹顶:从佛罗伦萨到苏丹尼耶

事实上,博纳奥托画中美轮美奂的圣母百花大教堂仅是一个粉色的梦幻:在当时,大教堂最引人注目的穹顶并未完成;故它看上去更像是一个烂尾楼,而不是任何意义上的“天堂”。

圣母百花大教堂由阿诺尔福·迪坎比奥(Anolfo di Cambio,1245-1302)设计并奠基于1296年。最初的平面,是一个长方形中殿套接一个巨大的八边形空间,后殿和左右两翼分别处于八边形空间的三个边上。

就在博纳奥托刚开始绘制西班牙礼拜堂壁画的1366年,佛罗伦萨鲜花圣母大教堂的工程委员会(Opera)获得了两个建设穹顶的方案。其中之一是由时任大教堂的工程总管(capomaestro)乔万尼·迪·拉波·基尼(Giovannidi Lapo Ghini)提出的使用高窗和扶壁系统以支撑穹顶的传统方案,其实质是一个“哥特式”方案。其二是由另一位建筑师内里·迪·菲奥拉万第(Neri diFioravanti)提出的新方案,该方案的特色在于,它完全否弃哥特式方案的扶壁系统,而是试图依靠穹顶自身的结构而卓然自立[25]。内里的设想有二:第一,他尝试用一圈石头或木制的链环来加固穹顶,形成类似铁箍箍住木桶的效果;第二,他设计了两个彼此套叠的穹顶,旨在使外穹更高耸而内穹更能与内部建筑相协调[26]。大教堂工程委员会否定了前一方案而采纳了第二方案,翌年也就是1367年,内里的方案就以模型的方式被安置在鲜花圣母大教堂内供人观瞻,而前述博纳奥托西班牙礼拜堂的东壁壁画,无疑正是这一模型的图像见证和反映。

半个世纪后,为了超越比萨、卢卡和锡耶纳等托斯卡纳名城的大教堂,这一设计又经塔伦蒂(Francesco Talenti)的大幅扩展,但中央的穹顶一直付诸阙如;此时八边形空间的跨度已达到43m。再加上,1410年人们决定在露天的八边形空间上增设一个鼓形支座,使情况变得更为严峻;因为此时从地面到鼓座顶端的高度已达到将近55m,这意味着,未来的设计者不仅要解决穹顶的跨度问题(没有任何横木可以有如此长度以建构所需的横梁),而且不得不找到一种比直接建立在八边形空间上侧向推力更小(因为鼓座的上部较薄)的方法,才能使穹顶有可能建起来[27]。

这就是布鲁内列斯基(Filippo Brunellesch,1377-1446)于1420年接受委托,为圣母百花大教堂建一个大穹顶时所面临的困境和难题。博纳奥托画中虚拟的穹顶是一个没有鼓座的半圆形,布鲁内列斯基本来可以借鉴古罗马万神殿建造半圆形穹顶的经验。罗马万神殿虽然有一个达43.3m之宽的穹顶,但它是直接建在承重的墙面之上,而且其建造技术采取了罗马特有的混凝土圆环逐层缩小构筑法,这些都不是布氏当时所具备的条件。

根据西方学者的经典阐释,布氏解决难题的方式是借鉴了哥特式建筑的尖拱构筑法[28]。也就是说,在八边形的每一个角上建造一个主肋,再在主肋之间建造一对较小的肋,形成由24个肋条构筑而成的一个自我支撑的骨架系统,而这些尖拱的曲线向上产生的挤压力,则通过在最上面增设一个采光亭的方式,使其重量与上述挤压力相互结合以形成平衡,并使“结构变得更为坚固持久”[29] (图31)。

图 31 布鲁内列斯基穹顶内部结构示意(圣保莱西) / 图 32 单一穹顶的鱼骨式砌图示(Francesco Gurrieri)

图 31 布鲁内列斯基穹顶内部结构示意(圣保莱西) / 图 32 单一穹顶的鱼骨式砌图示(Francesco Gurrieri)

然而,事实是,仅凭哥特式尖拱方式虽足以建构上述骨架系统,但却完全不足以建成巨大的穹顶。因为按照哥特式技术,穹顶的建造需要依靠众多的扶壁来分解横向的压力,而在布氏的案例上,教堂的结构早已预定,完全不可能增设任何扶壁。布氏的穹顶是依靠另外两项关键的技术才得以完成的:一是“双层套叠的穹顶”(the double-shell cupola);另一是“鱼骨式砖砌术”(the herringbone masonry technique)。前者由内外两层穹顶组成;两层穹顶之间是空的,可以供人打扫清洗,目的是为了有效地减轻整个结构的自重。后者则是为了保证在没有木质脚手架的前提下,能够做到用层层砖砌将肋拱系统连接起来;其方法是将砖块按水平与斜向方向合规律地交叉咬合(类似鱼骨的展开),从而取得自足稳定的效果(图32)。这两项技术均不见于哥特式,当然更谈不上对于哥特式的挪用和借鉴。所以很多学者为了解释其间的矛盾而发明了另一种惯用修辞,即诉诸于布氏个人的超凡能力或“天才”;把布氏使用的这两种技术,均说成是破天荒的“第一次”[30],全然不顾二者早已是波斯建筑艺术中两项既定的成就。

事实上,布鲁内列斯基研究权威P. 圣保莱西(Piero Sanpaolesi,1904-1980)早在1972年即撰文指出,圣母百花大教堂的穹顶与波斯苏丹尼耶完者都陵墓(il mausolee de Ilkhan Ulgiatu a Soltanieh)穹顶在形式和结构上的相关性[31]。可惜这项研究在世界范围内都没有得到应有的重视[32]。

圣保莱西的观察聚焦于“世界上这两个最伟大的建筑物之最接近的特征上”,即“它们的中心布局结构和穹顶完全的砖砌构造”(a pianta centrale e con cupola interamente costruita in mattoni)[33];其次,两个穹顶都具有的“双重拱顶”(doppia volta),前者的跨度达25.5m(图33),后者的跨度达44m(图34);以及第三个特征,二者的穹顶共同使用的“鱼骨式砖砌术”,导致它们可以不必使用木质脚手架的辅助而自行随建随升(图35、36)。尤其是,后一技术在波斯具有悠久的传统,可以追溯到统治伊朗的塞尔柱时期(1037-1194),频繁可见于这一时期的宗教建筑(如伊斯法罕的聚礼清真寺,Masjed-e Jāmé of Isfahan,图37)。年代上,完者都陵墓建于1304-1312年,布鲁内列斯基的穹顶建于1420-1436年,二者之间存在着超过一个世纪的时间差,圣保莱西倾向于认为这一切绝非偶然和巧合,而是存在明显的跨文化传播关系;一个世纪的时间差,也足以将这一技术从一地传向另一地,从东方传向西方。

图 33 完者都陵墓双重穹顶剖面(圣保莱西) / 图 34 布鲁内列斯基双重穹顶剖面

图 33 完者都陵墓双重穹顶剖面(圣保莱西) / 图 34 布鲁内列斯基双重穹顶剖面

图 35 圣母百花大教堂穹顶鱼骨砌示意(圣保莱西)

图 36 苏丹尼耶完者都陵墓鱼骨砌装饰图案局部(1304-1312年) / 图37 伊斯法罕聚礼清真寺塞尔柱时期鱼骨砌拱顶(11世纪)

不过,圣保莱西并没有给出这一技术传播的具体路线。他只是认为,既然苏丹尼耶陵墓建筑声名远播,那么,往来于这条道路的西方旅行家,诸如克拉维约(Gonzalez de Clavijo)、佩德罗·戴拉·瓦莱(Pietro della valle)等和商人们,完全有可能在回国之后,将这一东方奇迹的信息传递给与之接触的意大利艺术家,并激发起后者的竞争意识云云[34]。他的推测还包括,布鲁内列斯基很可能是从罗马、比萨或佛罗伦萨的知情者那里听说了这些技术,了解到双重套顶和鱼骨砖砌的情况并由此受到启发[35]。

事实上在今天,借助于本文研究的新视野,我们完全可以透过各种蛛丝马迹,重新梳理、追寻和串联起现象背后的历史真实,从而把圣保莱西未竟的事业进行下去。

首先,是苏丹尼耶的地理位置。

如果观看一下地图就可以发现,苏丹尼耶位于伊朗西北部的阿塞拜疆地区,靠近里海(图38);在1250-1350年间(所谓的“蒙古和平”时期),它是欧亚大陆上一条重要的交通要道,亦即我们今天称作“一带一路”的两条丝绸之路(陆上和海上)都须经过的一个地方;它的两端分别联通着西边的罗马(和阿西西)、1309年教廷西迁之后南法的阿维尼翁,和东边的大都(汗八里,今北京)。1290年开始,伊利汗国的第四代君主阿鲁浑把这儿建成一座夏天避暑的夏都;到了1304年,当阿鲁浑之子完者都继其兄合赞之后成为新的君主时,马上把该地建设成为一座名副其实的新都,取名“苏丹尼耶”(意为“帝都”)。当年远赴中国传教的许多西方传教士(如鄂多立克等)都曾经过此地。伊利汗国作为忽必烈之弟旭烈兀建立的汗国,与其宗主国蒙元一直保持着良好的关系(“伊利汗”即相对于“大汗”的“次要汗”的意思)。1289年,马可·波罗父子三人借护送蒙古公主阔阔真远嫁波斯国王之际,从泉州出发经忽鲁模子上岸,最后重返故乡威尼斯;当时的波斯国王正是完者都之父阿鲁浑。这位阿鲁浑,亦即当年委托拉班·扫马担任特使,携带礼物赴欧洲与尼古拉四世交往的那位。阿西西教堂珍宝库中来自尼古拉四世的东方和中国物品,可能正出自阿鲁浑的馈赠。

图 38 1250-1350年间的欧亚大陆

图 38 1250-1350年间的欧亚大陆

不幸的是,阿鲁浑在公主到来之前去世,导致远道而来的阔阔真,只好嫁给了新国王——完者都之兄合赞。而这位合赞,则是伊利汗国历史上最早皈依伊斯兰教的蒙古君主。

其次,完者都与东西方之间的复杂关系。

完者都自身的身世则更为复杂。众所周知,蒙古王室的父系往往是萨满教或者佛教背景,母系则是基督教景教出身。完者都小时,正值教廷与伊利汗国密切交往,尝试建立联盟以共同对付伊斯兰势力之际,故他曾经接受过基督教洗礼,其教名为“尼古拉”,正来自第一位方济各会教皇尼古拉四世的名字。幼时的完者都实际上是一位基督徒。等他成年后,他像其兄合赞一样改信了伊斯兰教——但与合赞不同,他后来又皈依了什叶派。

完者都即位之后,在建设新都的同时也开始了陵墓的建设。陵墓于1312年建成,据说最早是计划献给什叶派的创始人——先知穆罕默德的女婿阿里。阿里的陵墓一直在巴格达,但完者都想把它迁移到苏丹尼耶来,可能是想借此树立他自己国家神圣的合法性。但是有一天,据说完者都做了一个梦,梦见阿里跟他说:你的事你管,我的事我管。完者都醒过来之后就放弃了念想,进而把该建筑当作他自己的陵墓[36]。

正如波斯在地理上是连接东西方丝绸之路的要冲,完者都的例子证明,蒙古君主的信仰同样具有在东西之间调和折冲的性质。

再次,多明我会的传教网络。

正如前述,完者都陵墓建成仅6年,亦即大都的东方总主教区建成5年之后,1318年,罗马教会即在苏丹尼耶建立了第二个东方总主教区,并委任多明我会僧侣弗朗切斯科·达·佩鲁贾担任了苏丹尼耶的第一任总主教(1318-?);大主教负责管理的6个主教区的主教,均由多明我会士担任。从1318到1425年间,这个大主教区一共任命了11任大主教,每一任大主教均无一例外是多明我会士[37]。第三任大主教即著名的乔万尼·第·科里(Giovanni di Cori,又名John de Cora,1329-?在位);他曾经与孟高维诺在波斯共事过,并撰写了《大汗国志》(Livrede l'estat du grant Caan)等一系列反映教会在亚洲和中国传教的著作[38]。其中最后一任大主教由两位人士担任,一位叫托马斯·阿巴拉内(Thomas Abaraner),另一位叫乔万尼(Giovanni);他们均于1425年12月19日上任,原因不明。这个时间已超出了布鲁内列斯基设计穹顶的时间(1417-1420年间),故暂且不论。值得我们特别关注的是倒数第二任大主教尼科洛·罗伯蒂(Nicolò Roberti),他于1401年就任苏丹尼耶大主教,其任职年限应该跟下一任任期(1425年)相衔接,正好与布氏设计穹顶的时间相重合。在罗伯蒂的履历表上还有一个值得关注的细节:他曾经于1393-1401年,也就是赴苏丹尼耶任职之前,担任过费拉拉(Ferrara)主教。而费拉拉与多明我会的总部所在地博洛尼亚(Bologna)相距仅43km,与佛罗伦萨也只有158km;与多明我会建构的遍布欧亚世界的传教网络相比,这点距离可谓近在咫尺。布鲁内列斯基应该有充足的机会通过多明我会的网络来捕捉相关信息。

因此,与其说像圣保莱西那样诉诸旅行家和商人们的道听途说来追踪线索,不如借助晚期中世纪修会所客观建构的传教网络来追寻事实。迄今为止那一时期西方对于亚洲和中国最为可靠的历史报道,无论是柏朗嘉宾的《蒙古史》,鲁不鲁乞和鄂多立克的诸《行纪》,孟高维诺和马黎诺里的书信,还是乔万尼·第·科里的著作,无一不出自修会修士之手,或通过修会系统传递。修会可谓建立了那个时代最为发达的神经传导系统,而这一系统上发生的任何动静,如同蛛网一样,都会借助这一系统,及时地反馈在修会内部的感受器上;而图像和其他艺术形式,正是这种最为敏感的感受器之一。

博纳奥托画在西班牙礼拜堂西壁,那位位居中轴线上的蒙古人背影,应该说正是以苏丹尼耶为背景而刻画的。它既反映了苏丹尼耶总主教区传教的现状,更折射了多明我会眼中对自己修会的期许和对于使命的渴望,而这与苏丹尼耶总主教区在教会系统中扮演的功能是高度一致的。他们的修会期待可以成为沟通信徒们上天堂的一个重要的中介,但实际上,他们成为了沟通东西文化交流的一个重要的渠道。

而近一个世纪之后,1436年布鲁内列斯基穹顶的建成,则是另一种意义上的一座纪念碑。佛罗伦萨人当时就把它看作是佛罗伦萨的奇迹。阿尔伯蒂在他的《论绘画》一书中写到:

当看到如此高耸入云、宏伟壮阔,其阴影足以笼罩整个托斯卡纳的人们,却在建造时不用任何临时支架并耗费大量木头就建成的大型建筑物,谁会因为太迟钝,或出于嫉妒,而不去赞颂建筑师菲利波呢?既然这项工程在我们的时代看来都不可能完成,那么如果我没有弄错,古人肯定既不知道,甚至连想都没想过要建造这样的伟构[39]。

面对这个高达92m的奇迹,另一位人文主义者乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511-1574)则禁不住惊叹:“就连佛罗伦萨周围的山都矮了不少”[40]。当它那红色的穹顶矗立在鼓座上高耸入云,在蓝色天空的衬映之下,犹如一座奥林波斯山的时候,人们确实有理由将其视作是文艺复兴的骄傲、意大利的骄傲和西方的骄傲(图39)。但实际上,当我们把它与真实的语境联系起来时,不要忘了一点——布鲁内列斯基的穹顶其实具有深刻的波斯艺术渊源;同样,文艺复兴亦并非单纯的西方古典的复兴,而是发生在“丝绸之路上的一次跨文化的文艺复兴”[41]。

图 39 佛罗伦萨圣母百花大教堂穹顶即景,布鲁内列斯基设计(1420-1436年)

图 39 佛罗伦萨圣母百花大教堂穹顶即景,布鲁内列斯基设计(1420-1436年)

五、结语

1305年的一个清晨,当乔托和他的团队结束了他们在阿西西教堂上教堂的装饰工作,迎来了翁布里亚东方的一轮旭日时,同一个太阳正高高临照在苏丹尼耶“帝都”的上空;此刻,未来那蓝色穹顶的完者都陵墓的八边形工程才刚刚开始。根据伊斯兰象征体系,八边形的布局是天堂8个大门的隐喻,而蓝色的穹顶,则是天穹和天堂的象征(图40)。

图 40 苏丹尼耶完者都陵墓即景(1304-1312年)

图 40 苏丹尼耶完者都陵墓即景(1304-1312年)

天穹之下,在完者都的宰相拉施德丁(Rashid al-Din,1247-1318,图41)正在编撰的伟大历史著作《史集》(Jami'al-tāwarīkh:A Compendium of Chronicles,1300-1311)中,欧亚大陆两端的几乎所有民族和文明的历史——突厥与蒙古史、印度史、法兰克(欧洲)史、以色列史和中国史——都被汇聚在一起,形成人类历史上第一部货真价实的世界史。《史集》的抄本在离苏丹尼耶不远的大不里士制作,每年制作两本,一本波斯文,一本阿拉伯文。拉施德丁的理想是让每个城市都能拥有这样的世界史。

图 41 苏丹尼耶完者都陵墓附近路口的拉施德丁雕像

图 41 苏丹尼耶完者都陵墓附近路口的拉施德丁雕像

1439年,在布鲁内列斯基的穹顶新落成3年之后,佛罗伦萨城市迎来了一次让《史集》中的各民族相互聚首的殊胜机缘。在波斯技术、布氏风格的巍峨穹顶见证下,教皇尤金四世召开了佛罗伦萨大公会议,旨在促成长期分裂中的东西方教会(东正教、天主教、景教、亚美尼亚教会和埃塞俄比亚教会等)形成统一,以对抗日益严重的伊斯兰教势力的威胁。会议召开期间,来自世界各地,包括君士坦丁堡、俄罗斯、上印度、亚美尼亚和非洲的各流派基督徒,蜂拥而至佛罗伦萨,其中极可能也有中国人的身影出没[42]。

1575年,在美第奇大公弗朗切斯科一世(Francesco I de' Medici,1541-1587)的赞助下,佛罗伦萨工匠成功地仿制出一种外观上酷似中国青花瓷器的陶器,史称“美第奇软瓷”(Medici Porcelain)。其蓝色缠枝莲纹与半透明玻璃釉呈现出一种白地蓝花的效果,但由于烧造温度以及材料(使用玻璃、水晶粉和白黏土)的局限,烧成的并不是硬瓷而是一种“软瓷”(图42)。但在赞助人弗朗切斯科一世看来,这些蕞尔小物却是伟大的艺术成就,堪与佛罗伦萨最大的骄傲——布鲁内列斯基的穹顶——相提并论;故他命人在器物的底足绘制上布氏的穹顶图案,并自豪地标上自己名字的首字母“F”(图43)。这些“穹顶”改变了布氏穹顶的桔红色,第一次闪耀着蓝色的光芒;它们与中国的青花瓷器和苏丹尼耶陵墓的蓝色穹顶一样,犹如水面的倒影,共同折射出欧亚大陆之上天穹渊深宁静的颜色[43]。

图 42 仿青花美第奇软瓷罐(1575年) / 图43 仿青花美第奇软瓷罐底足图案

图 42 仿青花美第奇软瓷罐(1575年) / 图43 仿青花美第奇软瓷罐底足图案

注释:

[1] 李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016年,第250-294页。

[2] 李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016年,第251-259页。

[3] 《启示录》(7:1-2)中描绘:“此后,我看见四位天使站在地的四角,执掌地上四方的风,叫风不吹在地上、海上和树上。我又看见另有一位天使,从日出之地上来,拿着永生上帝的印”。这位天使在方济各会中具有特殊的含义——早在帕尔马的约翰(Jeande Parme)任方济各会会长(1247-1257年)期间,就被方济各会认同为他们修会的创始人圣方济各。后来,新一任会长圣波纳文图拉(SaintBonaventure)在关于圣方济各的教皇钦定传记《大传说》中,做了如下描述:这就是为什么人们可以恰如其分地断定,正是圣方济各代表着使徒和福音书作者约翰在他真实无妄的预言《启示录》中所说的,那位从东方升起、带着永生上帝之印的天使:“我看见一位天使从日出之地上来,带着永生上帝的印”。这里所谓“永生上帝的印”,即基督和方济各所共同拥有的受难圣痕,也是方济各作为“另一个基督”的显著标志。

[4] JosephRatzinger, The Theology of History in St. Bonaventure,translated by Zacgary Hayes, Franciscan Herald Press, 1989. 作者Joseph Ratzinger即前任教皇本笃十六(2005-2013年在位)。

[5] Bernard McGinn(edited and translated), Vision of the End: Apocalyptic Traditions in theMiddle Ages, Columbia University Press, 1979, p. 197.

[6] 《新约全书·使徒行传》1-2。

[7] Saint Bonaventure, Viede Saint François, Editions Franciscaines, 1951, p.203.

[8] 参见李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016年,第257-258页。

[9] Elvio Lunghi, Labasilique de Saint-François à Assise, Scala, 1996, p. 57.

[10] Lauren Arnold, PrincelyGifts and Papal Treasures: The Franciscan Missions to China and Its Influenceson the Art of the West, 1250-1350, Desiderata Press, 1999, p. 36.

[11] 上述观察由我的学生潘桑柔作出,她的硕士论文将对《考卡雷利抄本》及其跨文化主题进行详细的研究。

[12] Lauren Arnold, PrincelyGifts and Papal Treasures: The Franciscan Missions to China and Its Influenceson the Art of the West, 1250-1350, Desiderata Press, 1999, p. 36.

[13] 佚名著,朱炳旭译:《拉班·扫马和马克西行记》,大象出版社,2009年。

[14] Lauren Arnold, PrincelyGifts and Papal Treasures: The Franciscan Missions to China and Its Influenceson the Art of the West, 1250-1350, Desiderata Press, 1999, p. 38.

[15] 据圣波那文图拉记载,圣方济各曾经三次尝试殉教。参见S.Maureen Burke, The Martyrdom of the Francescoans by Ambrogio Lorenzetti, Zeitschrift für Kunstgechichte, 65. Bd., H. 4(2002), p. 466.

[16] 据方济各会属灵派Ubertinoda Casale记载,有一个属灵派团队就避难到亚洲去,等待敌基督者的降临。Marjorie Reeves, The Influence of Prophecy in the LateMiddle Ages: A Study in Joachimism, Oxford University Press, 1993, p.209.

[17] 参见李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016年,第255-259页。

[18] 参见作者的未刊稿:《“东方升起的天使”——在“蒙古和平”背景下看阿西西圣方济各教堂图像背后的东西文化交流》。

[19] Joachimde Flore, Expositio in Apocalypsim, ff. 175v-176r; 参见BernardMcGinn(edited and translated), Vision of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages,Columbia University Press, 1979, pp. 136-137.

[20] 出自伪书《〈耶利米书〉注》(Commentary on Jeremiah),该书假托约阿希姆之名,约成书于1140年代。Bernard McGinn (editedand translated), Vision of the End: Apocalyptic Traditions inthe Middle Ages, Columbia University Press, 1979, p. 162.

[21] Sheila S.Blair, The Mongol Capital of Sultaniyya,“The Imperial”, in Iran, Vol. 24 (1986), British Institute of Persia Studies, p. 140.

[22] R. Loenertz R, O. P., La Société des Frères Pérégrinants. Étude sur l'Orient dominicain I, Istituto Storico Domenicano, S.Sabina, Roma, 1937.

[23] 郑伊看:《来者是谁?——13、14世纪欧洲艺术中的蒙古人形象》,载湖南省博物馆编:《在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流》,商务印书馆,2018年,第357页。

[24] 郑伊看:《来者是谁?——13、14世纪欧洲艺术中的蒙古人形象》,载湖南省博物馆编:《在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流》,商务印书馆,2018年,第362页。

[25] Karel Verycken, Percerles mysères du dôme de Florence, Fusion, No. 96, Mai-Juin, 2003, pp. 4-19.

[26] Karel Verycken, Percerles mysères du dôme de Florence, Fusion, No. 96, Mai-Juin, 2003, pp. 4-19. 另请参见罗斯金著,冯璇译:《布鲁内莱斯基的穹顶——圣母百花大教堂传奇》,社会科学文献出版社,2018年,第7-12页。

[27] 参见彼得·默里著,王贵祥译:《文艺复兴建筑》,中国建筑工业出版社,1999年,第12页。John White, Art andArchitecture in Italy, 1250-1400, Yale University Press, New Haven andLondon, 1993, pp. 495-502.

[28] Frederick Hartt, Historyof Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture, SecondEdition, 1979, p. 147;弗雷德·S·克雷纳克里斯汀·J·马米亚著,李建群等译:《加德纳艺术通史》,湖南美术出版社,2013年,第472页。

[29] 参见彼得·默里著,王贵祥译:《文艺复兴建筑》,中国建筑工业出版社,1999年,第14页。

[30] FrederickHartt称布鲁内奈斯基为“历史上最伟大的天才之一”。参见Frederick Hartt, History of ItalianRenaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture, Second Edition,1979, p. 146.。Peter Murray, L'Architecture de laRenaissance italienne, Thames and Hudson, 1990, p. 33. 《加德纳艺术通史》在布鲁内奈斯基章节则全盘照抄了PeterMurray,还将布氏使用“双层穹顶”,说成“这是在历史上的第一次”,参见《加德纳艺术通史》,第472页。

[31] Piero Sanpaolesi,“La cupola di Santa Maria delFiore ed il maosoleo di Soltanieh. Rapporti di forma e struttura fra la cupoladel Duomo di Firenze ed il maosoleo del Ilkhan Ulgiatu a Sotalnieh in Persia”, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes inFlorenz, 16. Bd., H. 3(1972), pp. 221-260.

[32] 西方建筑史或艺术史家中,明确肯定圣保莱西假说的是Francesco Gurrieri。但他只承认布氏穹顶的鱼骨砌来自波斯塞尔柱时期的技术,对双重穹顶他仍持“灵感说”,认为是布氏从建于4世纪的佛罗伦萨圣乔万尼洗礼堂之八边形穹顶的内外双层结构(其实并非真正的双重穹顶)中,“悟”出了“双重穹顶”的奥秘。Francesco Gurrieri, TheCathedral of Santa Maria del Fiore in Florence, vol. I, Cassa diRisparmio di Firenze, 1994, p. 83, pp. 92-93.

[33] Piero Sanpaolesi, La cupola di SantaMaria del Fiore ed il maosoleo di Soltanieh. Rapporti di forma e struttura frala cupola del Duomo di Firenze ed il maosoleo del Ilkhan Ulgiatu a Sotalnieh inPersia, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,16. Bd., H. 3(1972), p. 242.

[34] Piero Sanpaolesi, La cupola di SantaMaria del Fiore ed il maosoleo di Soltanieh. Rapporti di forma e struttura frala cupola del Duomo di Firenze ed il maosoleo del Ilkhan Ulgiatu a Sotalnieh inPersia, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,16. Bd., H. 3(1972), p. 247.

[35] Piero Sanpaolesi, La cupola di SantaMaria del Fiore ed il maosoleo di Soltanieh. Rapporti di forma e struttura frala cupola del Duomo di Firenze ed il maosoleo del Ilkhan Ulgiatu a Sotalnieh inPersia, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,16. Bd., H. 3(1972), p. 248.

[36] André Godard, The Mausoleum of Oljeitu at Sultaniya, A Surveyof Persian Art, Arthur Upham Pope(Editor)and Phyllis Ackerman(Assistant Editor), Vol. III, Text,Architecure, Oxford University Press, pp. 1106-1107.

[37] R. Loenertz R, O. P., La Société des Frères Pérégrinants. Étude sur l'Orient dominicain I, Istituto Storico Domenicano, S.Sabina, Roma, 1937. Lauren Arnold, Princely Gifts and PapalTreasures: The Franciscan Missions to China and Its Influences on the Art ofthe West, 1250-1350, Desiderata Press, 1999, pp. 92-93.

[38] Arthur C. Mule, Christiansin China Before the Year 1550, London: Society for Promoting ChristianKnowledge, 1930, p. 251. Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures: The Franciscan Missions to Chinaand Its Influences on the Art of the West, 1250-1350, Desiderata Press,1999, p. 169, n. 3.

[39] Leon Battista Alberti, La Peinture, Text latin, traduction français, version italienne, Éditionde Thomas Golsenne et Bertrand Prévost, Revue par Yves Hersant, Editions du Seuil, 2004, p. 272.

[40] Giorgio Vasari, Livesof the Painters, Sculptors and Architects, Volume I, translated byGaston du. De Vere, David Campbell Publishers Ltd., 1996, p. 350.

[41] 李军:《丝绸之路上的跨文化文艺复兴——安布罗乔·洛伦采蒂〈好政府的寓言〉与楼璹〈耕织图〉再研究》,《饶宗颐国学院院刊》2017年第四期, 第213-290页 。

[42] 李军:《图形作为知识——十幅世界地图的跨文化旅行》,载湖南省博物馆编:《在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流》,商务印书馆,2018年,第288页。

[43] 以元明青花为代表的中国青花瓷成熟形态的美学特征与波斯蓝彩陶器具有渊源关系,而这一时期最好的青料同样来自于广义的波斯地区,所谓“苏麻离青”可能即“Samarra”地名的译音。美第奇软瓷使用的青料发色清翠浓艳,仔细观察,似亦有“铁斑锈痕”的现象,相近的美学特征反映出连通欧亚世界的跨文化交流,值得进一步研究。

原文刊载于《建筑学报》2018年4期