摘要:本文从方法论上质疑西方主流文艺复兴艺术研究中两个根深柢固的成见,指出其一方面过于强调图像的政治寓意而忽视了图像表像的自身逻辑,另一方面则始终坚持西方中心主义,把文艺复兴解读为西方古典的复兴。在此基础上,本文对意大利锡耶纳画派代表人物安布罗乔·洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti,约1290–1348)的主要作品《好政府的寓言》(Allegory of Good and Bad Government)进行了全新的研究,通过揭示出它与中国南宋楼璹(1090–1162)《耕织图》及其元代摹本在具体细节和构图上的全面联系,用大量细腻微观的图像分析,并围绕着丝绸生产、贸易和图像表像的复杂实践,把《好政府的寓言》置于蒙元时期欧亚大陆的广阔背景下还原,讲述一个前所未闻的关于文艺复兴的故事,道出丝绸之路上多元文化共同参与的跨文化文艺复兴。

关键词:安布罗乔·洛伦采蒂《好政府的寓言》 《耕织图》丝绸之路文艺复兴跨文化交流

在2016年初出版的新书《可视的艺术史:从教堂到博物馆》的导论和结尾,笔者预示自己的学术研究正在进行的一次重大「转向」(Re-Orientation),即从纯粹的西方美术史研究,转向探讨东西方艺术之交流互动的「跨文化艺术史」研究。[01]需要指出的一点是,这一转向其实从2009年完成书中其中一篇文章即已开始。[02]七年来,笔者研究的重点一直落在十四至十六世纪即西方所谓的「文艺复兴」时期,尤其关注意大利艺术受到东方和中国影响的问题。本研究所提供的案例,是一直以来积累的案例中的第四个、也是最新的一个。[03]笔者希望能够抛砖引玉,为学界提供一个可资深入讨论与批评的个案。

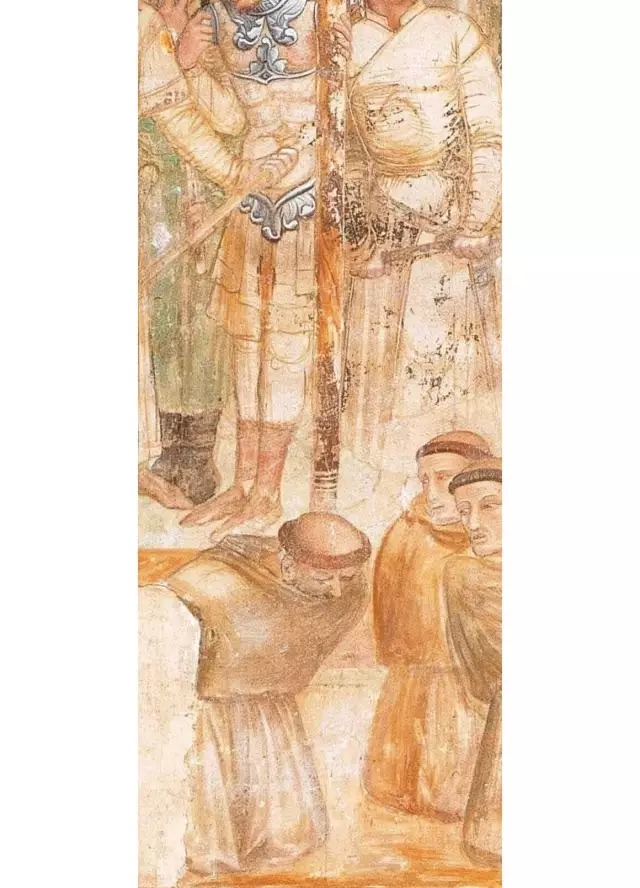

图01/安布罗乔·洛伦采蒂《好政府的功效》局部

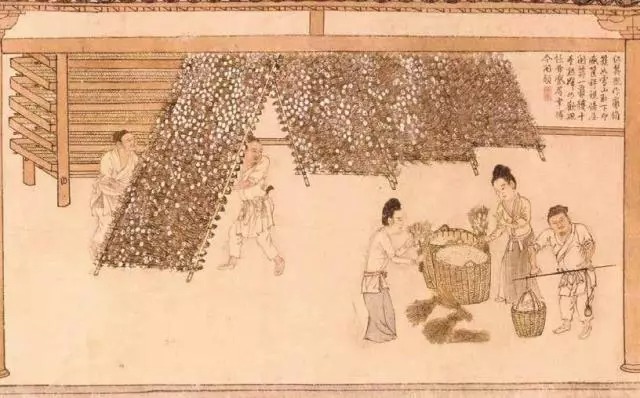

图02/楼璹《耕织图》局部忽哥赤本纽约大都会博物馆藏

让我们先从观赏一对图像开始。

首先映入眼帘的片段,是截取自本文所要讨论的一个主要图像(图01):四个农民正在用农具打谷。画面显示,四个农民分成两个队列,站在成束谷物铺垫而成的空地上,形成一种劳动节奏:左边一组二人高举着叫做「连枷」的脱粒工具在空中挥打,连枷的两截构成90°直角;右边一组二人低着头,手上的连枷正接触地面,打在地面的谷物上——两组人物的动作和连枷的交替,构成为谷物脱粒的连续场面;在农民背后是一所草房子和两个草垛;草垛的前面有两只鸡正在啄食。在另一幅来自中国的画作上(图02),我们看到了几乎完全相同的场面和动作:四个农民同样站在满地谷物之上,用相似的连枷为谷物脱粒;他们两两相向,分成两组,就连动作和农具的描绘也几乎一样——两个连枷高高举起(呈90°角),另外两个则落在地面(相互平行),背后都有圆锥状的草垛;尤其是画面一侧,竟然也是两只鸡正在啄食。除了人物和衣饰表达呈现细微的不同,两幅画的构图惊人地一致,唯一重要的差别在于呈现出镜像般的背反。另一处细节的差异,在于前图中的连枷在空中呈交错状,在地面呈平行状;后图则相反,是在地面呈交错状,在空中呈平行状。但这种镜像般的图像和其中少量的变异,其实更大程度证明两者有着合乎规律的相似和一致。

第一幅图像,来自锡耶纳画派的代表人物安布罗乔•洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti,约1290–1348)的作品,即位于锡耶纳市政厅(原公共宫)中「九人厅」东墙上的《好政府的功效》(The Effects of Good Government,1338–1339)一图,它与「九人厅」的其他图像一起构成本文所要处理的主要研究物件。第二幅图像,则来自中国南宋时期楼璹(字寿玉,一字国器,1090–1162)所绘《耕织图》的一种元代摹本。那么,应该如何解释这两幅极其相似的图像?它们之间的相似是否纯属巧合?抑或它们之间确实存在真实的历史联系?一旦这种历史联系建构起来,那么传统西方关于文艺复兴的历史叙事,将会得到怎样的改写和更张?

进而言之,笔者确实奢望本研究将有助引发以下方法论问题的思考:

一、图像本身是否足以成为有效的历史证据?

二、图像在何种历史条件下,可以成为有效的历史证据?

三、东方和中国因素在西方文艺复兴的历史建构中,起到什么样的历史作用?

然而,鉴于本文的研究对象——安布罗乔•洛伦采蒂的《好政府的寓言》——是一个被人们挤榨过无数次的柠檬,那么,这一次它还有可能挤出鲜美的果汁吗?因而,本文更大的挑战来自于本身的叙述方式:单单就这一老掉牙的题材,真的还能讲述一个富有新意的故事吗?

我也问着自己。

1. 《好政府的寓言》之寓意

图03/锡耶纳公共宫九人厅和议事厅平面图

锡耶纳(Siena)是意大利中部托斯卡纳地区的一座古老的山城,其城市格局从中世纪迄今基本保持不变。十四世纪的锡耶纳是一个共和国或公社(Commune),位于城市中心广场的公共宫(Palazzo Pubblico)是政府所在地,其中最重要的空间是二楼的两个套合的大厅;其一被称为「九人厅」(Sala dei Nove),为1287–1355年统治锡耶纳的九个官员的办公场所;其二是与「九人厅」东墙连接在一起的「议事厅」( Sala del Consiglio),是当时二十四位立法委员使用的场所(图03)。「九人厅」是一个南北长、东西窄的长方形空间(14.4m×7.7m);在这一南北朝向的空间中,三个墙面(北、东、西)都绘有壁画,构成著名的《好政府的寓言》系列图像(图04)。[04]

图04/锡耶纳公共宫九人厅壁画图像布局示意图

首先我们关注北墙上的图像,即所谓《好政府的寓言》(图05)。画面上可以明显分辨出两个体型较常人为大的中心人物:右边是一位威严的男性老者,身穿华丽服饰、手持盾牌和权杖;左边是一位女性形象,与周边人物构成金字塔的构图关系。

图05/安布罗乔·洛伦采蒂《好政府的寓言》 1338–1339年锡耶纳公共宫九人厅北墙

右边的男性老者是锡耶纳城邦的象征,[05]身穿代表锡耶纳城邦纹章上的黑白二色的袍服。他左手持一个盾牌式的圆盘,画上坐在宝座的圣母子图案,也就是锡耶纳玺印上图案的放大版,表示圣母是锡耶纳城邦的保护神;他的右手拿着一柄权杖。他的上方是三个飞翔着的女性形象,表示宗教的三圣德「信仰」(Fides)、「慈爱」(Caritas)和「希望」(Spes);他的周围共被六位女性形象包围,全都坐在同一张长椅上,从左至右分别是「和平」(Pax)、「坚毅」(Fortitudo)、「谨慎」(Prudentia),和「宽厚」(Magnanimitas)、「节制」(Temperantia)与「正义」(Iustitia);在他座下是两个幼童,正在吮吸一只母狼的奶,暗示罗马和锡耶纳的建城传说,即战神的儿子罗慕路斯(Romulus)与瑞摩斯(Remus)被母狼抚养长大;前者成为罗马城的创立者,而后者的儿子离开罗马城后,创立了锡耶纳。作者借此象征罗马与锡耶纳的创始神话。

左边的女性形象构成了另一个明显的图像中心,即再一次出现的「正义」女神。「正义」摊开双手,用两个大拇指维系着左右两个天平盘的平衡;在她头顶,是手持天平或秤杆的「智慧」(Sapientia);两侧分别是表示「分配的正义」 (Iustitia Distributiva)和「交换的正义」(Iustitia Commutativa)的两组人物。另一个女性人物处在由「智慧」和「正义」构成的轴线下方,她是「和谐」(Concordia),正是她把从经过「分配的正义」和「交换的正义」两个秤盘的绳索交缠起来,再交给旁边一位立法委员;然后,这条由「正义」主导的绳索,经过二十四位立法委员之手,从左至右传递到了宝座上男性老者的右手,与他手攥的权杖连接在一起。画面带有明显的政治寓意,下面我们会具体分析。

画中只有位于两个中心人物之间的「和平」显得特殊:与所有人几乎都正襟危坐不同,「和平」右手支头,斜靠在长椅上,显得轻松自如;左手手持一根桂枝,头上也戴着桂冠;身后是甲胄和武器,象征着和平胜过了战争。值得一提的是,「和平」形象是西方最早出现的近乎裸体的形象(另一个例子出现在东墙,详见后文),人物躯体在丝绸的包裹下玲珑毕现。

我们再看东墙。

图06/安布罗乔·洛伦采蒂《好政府的功效》城市部分1338–1339年锡耶纳公共宫九人厅东墙

图07/安布罗乔·洛伦采蒂《好政府的功效》乡村部分1338–1339年锡耶纳公共宫九人厅东墙

东墙表现的是《好政府的功效》;其图像以城墙为界——城门上有一只母狼,是锡耶纳城市的标志——分成两部分(图06–07):城墙内(左)表现城市的生活,城墙外(右)则是乡村的生活。在画面里,城中人来自各行各业,正在进行买卖交易、浇花劳作等活动;其中还出现了由十人组成的舞蹈队伍,大小较其他人物为大,说明表现的并非写实景象,而是特殊的寓意;城墙外是另一个空间——乡村,一群贵族骑着马走出城门,渐次融入点缀很多农事活动的风景内;当中还有一座石桥,通向更遥远的空间。东墙图像得到了众多艺术史家的赞誉,如哈特(Frederick Hartt)注意到其城乡连续的宏阔构图,称其为中世纪艺术中「最具革命性的成就」;[06]约翰·怀特( John White)极为敏锐地发现,东墙图像的所有景物都围绕着城中广场,亦即舞蹈者所在的空间展开,遵循一种独特的「透视法」,围绕着这一中心逐渐变小、渐行渐远;[07]与此相似的是光线的运用,它并非来自任何自然光源,而是「从这一中心向四周发散」。[08]潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)和詹森(HWJanson)等人更推崇备至,誉之为西方自「古代以来」的「第一幅真正的风景画」。[09]

图08/安布罗乔·洛伦采蒂《坏政府的寓言》 1338–1339年锡耶纳公共宫九人厅西墙

图09/安布罗乔·洛伦采蒂《坏政府的功效》 1338–1339年锡耶纳公共宫九人厅西墙

现在转向西墙。北墙和东墙分别表现了《好政府的寓言》和《好政府的功效》的话,而西墙则表现了与之相反的内容:《坏政府的寓言》和《坏政府的功效》(图08–09)。

西墙同样呈现由城门围合的两个空间,不过这次城门内的城市空间是一片破败荒芜的景象,而城外的乡村更呈现地狱般的光景。城市图像的核心是一组类似于北墙的人物组合,其中一位中心人物被六个象征性形象包围:中央人物是一位盘发的女性,她长着驴耳,露出獠牙,表明她是魔鬼的化身,旁边的题记则表示她是「暴君」(Tyrannia);她周围的六个人物,从左至右,分别是「残忍」(Crudelitas)、「背叛」(Proditio)、「欺骗」(Fraus),以及「愤怒」(Furor)、「分裂」(Divisio)和「战争」(Guerra);在她头顶盘旋着构成金字塔形的三恶德,即「吝啬」(Avaritia)、「骄傲」(Superbia)和「虚荣」(Vanagloria);在她身下则是身穿丝绸服饰但被束缚的「正义」,本来象征公平的秤盘在这里被弃置一旁……整个场景表现的是《坏政府的寓言》。旁边的城内部分与城外部分连成另一个整体,犹如魔鬼统治下的世界,到处弥漫着暴力和恶行:城内是肆虐的士兵在杀戮民众、绑架女性;城外背景中的远山一片荒芜、毫无生气,只有火焰和硝烟——除了士兵的身影之外,没有任何劳动者,表达的是《坏政府的功效》的内容,恰与东墙图像《好政府的功效》形成鲜明对比。

至此,我们大致可以还原出,九人厅中三个墙面图像的整体布局:这一创作于1338到1339年间的壁画,显然是以北墙图像——《好政府的寓言》——为中心;以东西两墙的图像——分别是《好政府的功效》和《坏政府的寓言和功效》(Allegory of Bad Government and its Effects)——为两翼而展开。恰如艺术史家约阿希姆·普西科(Joachim Poeschke)所说,三个墙面的图像,构成了类似中世纪祭坛的「三联画」(triptych)形式。[10]然而,这幅「三联画」的整体含义是什么?三个部分的图像(每一联)各自的含义又是什么?它们又是如何整合为一的?东墙广场上人们为什么跳舞?舞者身上为什么穿着有蠕虫和蜻蜓图案的奇异服饰?为什么这里会出现西方「第一幅风景画」?为什么其中的农事细节与中国南宋风俗画如出一辙?这幅「三联画」中的东西两联,有没有可能连通着——不仅仅在地理意义上,而且在文化和观念意义上——更为广阔的世界,与宏大的「东方」和「西方」相关,从而将辽阔的欧亚大陆连接成一个整体?

为了能够更好地引入并回答我所提出的问题,有必要在这里讨论西方学界半世纪以来就这一图像系列所做的最新研究。虽然这一部分的工作略显掉书袋,但一方面有助中国读者加深了解这些画面在西方语境中所具有的图像志含义,从而为我们的研究提供必要的背景和深度;另一方面,这项以跨文化视野为宗旨的研究,如若本身不能做到在学术史和文献意义上的跨文化,那么研究也将失去其成立的意义。事实上,在世界美术史研究中,如果无法做到对跨国同行的学术成果充分尊重,在此一基础上加以了解和掌握,必然会陷入低水准重复或闭门造车、乃至望文(图)生义,使讨论失去最重要、可靠的学术基础。

半个世纪来关于这一主题最重要的研究成果,当属尼古拉·鲁宾斯坦(Nicolai Rubinstein,1911–2002)、尤塔·费尔森–亨宁(Uta Feldges-Henning)和昆廷·斯金纳(Quentin Skinner)三位学者以政治哲学视角谱写的图像志寓意三部曲:历史学家鲁宾斯坦的奠基之作《锡耶纳艺术中的政治理念:公共宫中安布罗乔·洛伦采蒂与塔德奥·迪·巴尔托罗所绘的湿壁画》(“Political Ideas in Sienese Art: The Frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo Pubblico”,1958),首次揭示出九人厅中北墙壁画与同时代政治理念的深层联系;艺术史家费尔森–亨宁的继武之作《和平厅图像程式的新阐释》(“The Pictorial Programme of the Sala della Pace: A New Interpretation”,1972),着力揭橥东西墙面图像配置之间的内在逻辑及其文本渊源;然后是伟大的政治哲学家斯金纳的《安布罗乔•洛伦采蒂:作为政治哲学家的艺术家》(“Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher”,1986)和《安布罗乔•洛伦采蒂的「好政府」湿壁画:两个老问题的新回答》(“Ambrogio Lorenzetti's Buon Governo Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers”,1999),对图像背后政治哲学寓意作出新解答。其次,我还要谈到这一领域虽仍显单薄、但方兴未艾的最新潮流,即具有东方或东方学背景的学者们别开生面的跨文化研究,首先是日本美术史家田中英道(Tanaka Hidemichi)的《光自东方来:西洋美术所受的中国与日本影响》(《光は东方より:西洋美术に与えた中国·日本の影响》,1986);接着是美国历史学家蒲乐安(Roxann Prazniak)的新近研究:《丝绸之路上的锡耶纳:安布罗乔•洛伦采蒂与全球性的蒙古世纪,1250–1350》(“Siena on the Silk Roads: Ambrogio Lorenzetti and the Mongol Global Century, 1250–1350”,2010)。前一部分的讨论将集中在本节,后一部分的讨论则会在下文陆续展开;而我自己的研究,无疑亦将处在后者的范围。

政治哲学式图像志寓意方法的始作俑者,是鲁宾斯坦对于北墙图像的讨论。他的贡献在于以「汤玛斯-亚里斯多德主义的法律理论」(Thomistic-Aristotelian theory of law)为基础,指出北墙上两位突出人物图像的寓意:前者(左侧)是「正义」,尤其指「法律的正义」(legal justice);后者(右侧)宝座上的统治者即「共同的善」(意大利文榜题为「Ben Comun」,即英文的common good,意为公共福祉)。[11]作者在《锡耶纳艺术中的政治理念》一文借用佛罗伦斯多明我会修士雷米吉奥·德·基罗拉米(Remigio de' Girolami,1235–1319)的著作《论好的公社》(De bono communi,1302)一书来证明,在当时人眼中缺乏「共同的善」即「公共福祉」的考虑,任凭私利膨胀,如何招致了意大利的种种灾难。[12]另一方面,作者还敏锐地在基罗拉米的著作中捕捉了时人运用文字游戏的修辞习惯,即后者心目中所谓「pro bono Communis」(拥护共同的善)和「pro communi bono」(拥护好的公社),是可以互换的;[13]同样顺理成章的是,图像中「Ben Comun」的榜题,事实上集中了「共同的善」和「好的公社」双重意蕴于一身,这就为老人同时作为「公社」和「共同的善」的化身,提供了文字本身的内证。既然「好的公社(城邦)」就等于「共同的善」,这就意味着「正义」的观念体现在城邦的政治之中,而把「正义」和「共同的善」(或「好的公社」)结合在一起,正是十三世纪的大神学家汤玛斯•阿奎那(Thomas Aquinas,1225–1274)吸收了亚里斯多德哲学观念的新发展,即「把法律引向共同的善」,使之成为「法律的正义」。[14]这种理论开始于十三世纪中叶,伴随着亚里斯多德主义的复兴,促使古希腊、罗马思想重新回到中世纪人们的观念之中。而在图像里,这种把「正义」与「共同的善」相结合的表达,最鲜明地体现在画面中代表两种「正义」的绳索,经过「和谐」女神的汇合为一,再传递到代表锡耶纳民众的二十四位立法委员之手,最终交到代表「共同的善」的老人手上。

在鲁宾斯坦的基础上,艺术史家费尔森–亨宁进而讨论了东西二墙的图像程式。首先是东墙,墙上图像以城墙为界,分成「城市与郊区」(Città e Contado)两大部分。此前,东墙郊区中的农事活动已被不少学者辨认出来,如维也纳学派的艺术史家奥托·帕赫特(Otto Pächt)最早提出,这些农事活动表现的并非同一季节,而是一年四季发生的事;并认为它们影响了阿尔卑斯山以北,尤其是林堡兄弟为代表的「年历风景画」。[15]但费尔森–亨宁发现,实际上四季的分布并不限于东墙,而是在整个东、西墙面都可看出:其标志是东墙上方的「四花像章」内有「春」和「夏」(图10);西墙相关位置上,则有「秋」和「冬」(图11)的图案。作者进而指出意大利与欧洲北方略有不同的农事劳作年历:三月种植葡萄;四月耕地播种;五月骑马;六月驱牛犁地、饲养家畜;七月收割谷物和打渔;八月打谷;九月狩猎;十月酿酒;十一月砍树、养猪;十二月杀猪;一月严寒;二月伐木。[16]鉴于东墙图像具体地表现了年历中从三月到九月的所有劳作而完全不及其余,意味着东墙图像实际上只描绘了年历中春、夏两季所发生的活动,故而它与图像上部四花像章内只给出了「春」(尽管已残)与「夏」的图案,是相当一致的。

图10/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《夏天》局部

图11/安布罗乔•洛伦采蒂《坏政府的功效》场景:《冬天》局部

然而,仅凭年历劳作并不足以解释东墙图像的全部;甚至连郊外部分都不足以概括,例如路上熙来攘往载着货物的商人或赶着牲畜的农民,即不属于上述年历劳作的范围,更遑论城市生活的整个范畴了。作者认为,只有联系到中世纪的另一套概念体系,即与「自由七艺」(artes liberales)相对应的「手工七艺」(artes mechanicae),方能解说东墙图像的整体。尽管「自由七艺」(语法、修辞和辩证法,以及几何、天文、算术和音乐)在图像中亦有所表达(见于北墙和东墙下部的像章中),但在九人厅的图像整体方案中并不占据重要的位置。相反,这里登堂入室、无以复加地得到重视的,居然是曾经十分低贱的「手工七艺」!根据中世纪神学家圣维克多的休格(Hugh of St.Victor)的定义,「手工七艺」包括:(1)Lanificium,指与羊毛、纺织、缝纫有关的一切衣被生产;(2 )Armatura,指与制作具有防护功能的盔甲相关的产业活动(包括建筑和房屋建造在内);(3)Navigatio,直译是航海业,包括各种贸易活动在内;(4)Agricultura,各种农林牧渔和园艺活动;(5)Venatio,狩猎活动,包括畋猎、捕鱼、打鸟在内;(6)Medicina,理论与实践的医学,包括教授医学和治疗实践,以及香料、药品的生产和销售;(7)Theatrica,戏剧,包括音乐与舞蹈。[17]令人匪夷所思的是,除了城外劳作可以被恰如其分地归入Agricultura和Venatio两类之外,城里纷繁复杂的各色活动,同样可以归入「手工七艺」中的其余五类——例如,图中的制鞋者(图12)涉及羊毛与纺织生产,对应于第一类;屋顶上的劳作者(图13)涉及建筑,对应于第二类;各色贸易和生意(图14)涉及第三类;屋里穿红衣的教书者(图15)是医生,涉及第六类;作者进而认为,广场中心构成连环的十人场面(九人舞蹈、一人伴奏,图16),所代表的恰恰是「手工七艺」中集舞蹈与音乐为一体的最后一类;这些舞蹈者与周边人物不同,形象尤为高大,实为九个缪斯(muses)的形象。[18]

图12/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《鞋店》

图13/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《建造房屋》

图14/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《药店》

图15/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《课堂》

图16/安布罗乔•洛伦采蒂《好政府的功效》场景:《舞蹈》

费尔森–亨宁的讨论十分精彩。作者运用中世纪特有的智性范畴,将纷繁复杂犹如一团乱麻的东墙图像的现象世界,还原并归位为百宝箱般整饬谨严的精神结构。与此同时,这篇文章在鲁宾斯坦基础上,对于图像背后的政治哲学的诉求进行了进一步的阐发:好的城邦(公社)不仅仅表现为「正义」和「共同的善」之政治理念的抽象统治,更体现在城市和乡村生活的方方面面;百工赅备,百业兴旺,这样的城市和乡村不仅属于世俗,更属于理想政治的范畴。作为「好政府」治理下之「理想城市」,锡耶纳是天上圣城耶路撒冷的象征,在季节上是永远繁荣的春天和夏天;正如「坏政府」治理下的西墙图像,是罪恶城巴比伦的缩影,其间未见任何人间劳作的痕迹,在季节上则是永恒肃杀的秋天和冬天。然而,问题在于,图像作者为什么要如此重视城乡世俗生活的有无,跟善与恶、好与坏、耶路撒冷与巴比伦等严肃、重大的主题直接挂钩?这种对于世俗生活无以复加的高扬,在宗教思想和教义笼罩一切的中世纪欧洲,难道不会让人倍感诧异?其次,在图像的整体布局中,图像作者把东西墙面作了如上意味的空间配置,是否亦可能蕴含某些异乎寻常的含义?令人遗憾的是,《和平厅图像程式的新阐释》一文的作者在这方面未置一词。

图17/《好政府的功效》场景:《舞蹈》局部

政治哲学家斯金纳的第一篇宏文写于1986年,主要致力于纠正此前鲁宾斯坦的观点,认为上述图像中蕴含的中世纪政治理念,有着更为古老的罗马渊源;也就是说,远在十三世纪中叶圣汤玛斯•阿奎那将亚里斯多德著作翻译成拉丁文之前,它们早已在洛迪的欧菲诺(Orfino of Lodi)、维泰博的乔瓦尼(Giovanni of Viterbo)、圭都·法巴(Guido Faba)和诸多匿名作者的著作中流行;后者受到古代罗马作家的影响,提倡以「和谐」和「正义」的美德来捍卫城市公社的和平。[19]就本文而言,更值得注意的是斯金纳十三年后发表的第二篇大作;[20]该文的殊胜之处,在于集中讨论了包括费尔森–亨宁在内,前人经常忽视的东墙舞者的形象问题。首先是九位舞者的性别:有别于此前所有论者,斯金纳注意到九位舞者虽然姿势柔婉,但他们平胸短发,而且不遵守同时代女性不暴露脚踝的图像禁忌,说明他们其实不是女人而是男人。[21]其次,斯金纳尤其关注到舞者服饰上的奇怪装饰及其含义问题。为什么第一和第六位舞者所穿的衣服上,有巨大的蠕虫和飞蛾图案(图17)?显然,像费尔森–亨宁那样仅作缪斯解是无济于事的;当然,它们更不可能是当时衣服上真实的装饰。那么,这些蠕虫和飞蛾,究竟该作何解?斯金纳试图诉诸同时代人的生活经验,发现在那个时代,蠕虫和飞蛾之类是「沮丧与忧愁」(tristitia)等负面情绪的象征,可见于古老的通俗版《圣经·箴言》(Proverbs 25:20)中的一段文字:「正如飞蛾破坏衣服,白蚁蛀蚀木头一样,『沮丧』也会蚕食人心(“ sicut tinea vestimento, et vermis ligno, ita tristitia viri nocet cordi”)」;[22]即在中世纪,对城邦最大的伤害在于负面的集体情绪——触及心灵的沮丧、悲哀与绝望,因此必须唤起快乐与欣悦的情绪(即gaudium)来与之抗衡。这种观念同样可在古罗马找到渊源,见于塞内卡(Lucius Annaeus Seneca)等罗马道德家的著作;[23]而对付沮丧的最佳手段,同样莫过于溯源于古代晚期的节庆舞蹈,即男士所跳舞姿庄重的「三拍舞」(tripudium)。在斯金纳看来,图像中舞者的蠕虫和飞蛾图案,以及舞者衣服上显出的破洞,[24]正是极力抒写形势之严峻,以及用集体舞蹈战而胜之的重要性与紧迫感。[25]正是基于以上洞见,斯金纳对于图像整体的政治寓意作出了自己独特的阐释,[26]限于篇幅,此处不再赘述。

至此,对图像系列作政治寓意的图像志阐释,及其相关梳理已大致结束。接下来,我们需要依靠自己的眼睛与心灵,进行前所未有的新的探索。

2. 方法论的怀疑

从技术层面针对他人研究提出质疑与批评,无疑是学界同人促进学术进步与繁荣的重要手段。上述讨论中,鲁宾斯坦发皇的范式在先,费尔森–亨宁接武前修,斯金纳则洞幽烛微、后出转精,确实让我们看到了知识生产如何在技术层面上层层递进。在这方面,本文亦可仿斯金纳其人之道,对他的命题提出某些质疑。

其一,尽管斯金纳明确提到1310年发生在帕多瓦的一次为了实现和平,而出现的群体性「三拍舞」事件,[27]但他并没有提出这种类型的「三拍舞」在当时锡耶纳的具体脉络下是否可行的问题。事实上,锡耶纳城邦于1338年有法令明文规定,禁止民众在街上当众舞蹈,[28]因而这种在公众生活中被禁忌的行为,何以能够在象征性层面,起到实际上从未发生过的作用,这不能不令人疑窦丛生。

其二,在九人舞蹈队中,斯金纳仅仅择取最显眼的服饰图案进行解读,没有也缺乏兴趣对服饰的整体进行必要的区分和全面的考察;尤其是没有识别行列中第五人(图17中显现的第二人)衣饰图案,与蠕虫和飞蛾之间可能存在的有机联系(详本文第七节),致使斯氏的阐释貌似精彩,在关键之处其实乏善可陈。

最后,即使在有关蠕虫与飞蛾服饰的具体观察上,斯氏亦存在重大的可议之处,例如:为了满足他阐释理论(把蠕虫和飞蛾解读成沮丧情绪的侵蚀)的需要,他不惜歪曲视觉的真实,硬生生地造出服饰被「飞蛾腐蚀,留有很多破洞」的情节。[29]

但是,指摘这些技术层面上的问题并非本文的主要目的。本文接下来要提出的质疑具有完全不同的性质,主要是整体的、具有方法论意义的、针对研究范式的质疑。

首先,上述政治寓意的图像志基于完全相同的方法论预设,即把图像的释义还原为同时代或更具历史渊源的文本;是文本的意义决定了图像的意义,图像则被看作是完全透明的存在,任由文本的穿越。上述学者中,无论是鲁宾斯坦、费尔森–亨宁还是斯金纳,他们的基本方法论都以破译图像背后的文本密码为鹄的,而他们观点之不同,也仅仅来自他们所根据的文本的差异——他们一致的地方是,图像本身的元素无助于图像的释义,概莫能外。

例如,前人学者们都忽略了基于真实视觉经验的图像布局分析。按照鲁宾斯坦的讨论,北墙「正义」与「共同的善」构成解读图像秘密的核心,但如果我们真的以实际空间体验为基础,就会发现,处于视觉焦点位置的,其实是身穿白色丝绸斜倚床榻的「和平」女神(图18);进一步的视觉分析还显示:她一方面位居「正义」与「共同的善」两条轴线构成的矩形的正中心,另一方面,又与下面的二十四位立法委员构成一个金字塔关系(图19) ——而这种设计与布局的分析,鲜见于前人的相关讨论中。[30]

图18/九人厅图像布局总览图

图19/北墙图像布局分析

上述视觉分析亦可获得同时代人文献的支持。例如,今天以《好政府的寓言》等闻名的系列壁画,在十四世纪一位编年史家的著作中,却以《和平与战争》(La Pace e la Guerra)之名而被载录;[31]这一说法亦可在时代稍晚的著名布道者锡耶纳的圣伯纳丁(Bernardine of Siena)、著名文艺复兴人文主义者吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti,1378/1381–1455)和瓦萨里(Giorgio Vasari,1511–1574)的演讲和著作中,[32]屡屡得以印证;艾德纳·卡特·索瑟德(Edna Carter Southard)更以充分的事例证明,《和平与战争》之名一直使用到「十八世纪末」。[33]换言之,从十四世纪至十八世纪的数个世纪内,该画系列在人们心目中,都是以那位斜倚着的「和平」女神的形象为中心而被记忆的。这种命名方式和记忆表像的背后,隐藏、凝聚并长期留存着的,是同时代人鲜明的视觉习惯和视觉经验的实质。

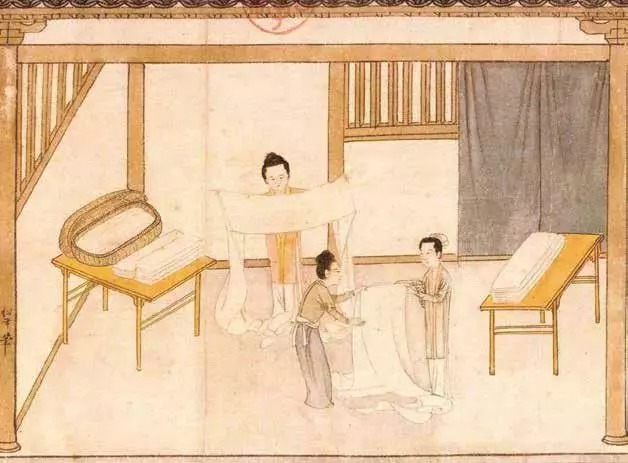

因而,真正有价值的问题,除了探寻图像背后的政治理念之外,更在于追问图像的布局形成某种特殊形态(这里是围绕着「和平」女神的构图)背后的原因;这种原因可以是包括政治、宗教、社会和意识形态的各种形态,但它首先是不脱离、甚至是属于视觉本身的形态。这一问题可以表述为,为什么会形成以女神为画面中心的图像布局?这一问题还包括以下子问题:为什么女神会身穿丝绸衣服?她为什么会摆出支颐斜倚的姿势?这种姿势是画家本身发明的,还是从别处挪用的?对这些问题的回答,本身即构成我们今天所要力图接近的历史真相的范畴。

上述问题也把我们带到所谓「方法论的怀疑」的第二个层面:图像与图像之间的关系或图像的来源问题。

相关问题首推东墙图像中关于「西方第一幅风景画」的公案。1950年,帕赫特最早将东墙中的乡村景象,称为「现代艺术中的第一幅风景肖像」(the first landscape portrait of modern art);[34]在此基础上,潘诺夫斯基和詹森才提出了的西方「自古代以来」的「第一幅真正的风景画」的说法。两种说法都强调了该画在风景画「类型」(genre)上的「创始性」(或「第一性」),言下之意是归因于图像作者个人的创造性才能。

最直观地展示这种「创始性」的方式,莫过于拿来跟西蒙内·马提尼(Simone Martini,1283–1344)于十年前(1328年)画于与九人厅一墙之隔的议事厅的《蒙特马希围困战之中的圭多里乔》(Guidoriccio at the Siege of Montemassi,图20)比较一番。马提尼画作中作为背景的风景,山石嶙峋裸露,画法生硬稚拙,仍是一派拜占庭风味;这与洛伦采蒂画面那种作为目的本身而呈现的过渡柔和、空间舒展、视线统一、气氛氤氲的风景画形态,形成了鲜明的对比——正如哈特所说,二者相隔的时间绝非「十年」,而是「一个世纪」的巨变。[35]

图20/西蒙内·马提尼《蒙特马希围困战之中的圭多里乔》 1328年锡耶纳公共宫议事厅

那么,在风景和风景样式上,这幅画居高临下的视点;它那连绵起伏、渐行渐远融入天空的蓝色山峦;它那点缀着的人物、房舍和树木的包容性的空间,以及其他诸多细节(详见后文)……这些在西方世界前所未有的风格特征,究竟是怎么产生的?如果不是存在着来自遥远异域既定图像的来源与贡献,这种「一个世纪」的突破,又是如何可能的?

我的第三个也是最后一个方法论质疑亦随之产生,它所针对的是西方世界自启蒙运动以来不假思索的集体无意识:文艺复兴即西方古代的复兴,是西方现代性的开端。在本文的形态中,它导致了最杰出的西方学者罔顾图像的物质存在,一味追索图像之政治寓意时所发生的无意识;也是造成他们陷入空间恐惧,罹患上永远以西方言说西方之强迫性神经症的无意识,一种同样具有政治意蕴的无意识。

那么「西方的第一幅风景画」,真的源出于「西方」吗?

3. 「风景」源自「山水」

尽管从20世纪早期开始,以伯纳德·贝伦森(Bernard Berenson)、古斯塔夫·苏里埃(Gustave Soulier)、布兹拿(IVPouzyna)、乔治·罗利(George Rowley)等为代表的西方学者已开始讨论锡耶纳绘画中的东方影响问题,[36]法国画家巴尔蒂斯(Balthus)甚至有过「锡耶纳的风景画与中国的山水画毫无二致」的表述,[37]但直到一个世纪之后的2003年,这种讨论始终未曾脱离简单的类比和猜测的基调,其典型的表述方式,用《锡耶纳绘画》(Sienese Painting)一书的作者蒂莫西·海曼(Timothy Hyman)的话来说,即安布罗乔•洛伦采蒂「很可能看见过中国山水画的长卷」。[38]这一领域中,最值得关注、最具有讨论价值的学术成果,当推日本艺术史家田中英道(Tanaka Hidemichi)的两篇论文。其一是《锡耶纳绘画中的蒙古和中国影响——西蒙内·马提尼与安布罗乔•洛伦采蒂主要作品研究》(14世纪シエナ派绘画とモンゴル·中国の影响— —シモーネ·マルティーニとA.ロレンツェッティの主要作品分析),[39]文章中明确认为,洛伦采蒂《好政府的寓言》中的风景画受到了中国山水画的影响,换言之「风景」源自「山水」 ;其二是《西方风景画的产生来源于东方》(西洋の风景画の発生は东洋から),2001年发表于东北大学文学部研究年报,继续讨论了东方风景画的影响从安布罗乔•洛伦采蒂之后,如何从意大利传入法国,进而传播到欧洲的过程。[40]

那么,「风景」如何源自「山水」?田中英道推论的逻辑如下:

第一,洛伦采蒂在风景中采取了一种从高处俯瞰并远望的视角,这在之前无论是罗马美术还是拜占庭美术当中都是前所未有的;田中英道认为,这一表现与中国北宋画家郭熙的「三远法」绘画理论中的「平远」——即站在此山望彼山——一法相似,可能是画家接触到了采用这种画法的中国绘画的通俗或实用版本之故。[41]

其次,除了对群山的描绘方式让人想到中国的山水画,对农耕的表现也不容忽视。洛伦采蒂在同一场景中描绘了翻土、播种、收割、除草、脱壳等多个阶段的农业劳动,田中氏认为,这不符合欧洲绘画的表现习惯:因为欧洲的时间概念是直线式,而东方则以年为单位不断循环,故洛伦采蒂在这幅画中的表现似乎更符合东方的思维方式,受到了中国《农耕图》之类绘画的影响。[42]

第三,十一世纪以后,北欧采用了三区轮作制,本应该用带有车轮的六到八头牛或两到四头马拉的大型犁来开垦;而画中所画的是地中海沿岸从罗马时代沿用下来的没有车轮、只使用一头牛的简单的耕犁。田中英道认为,这种反差的原因更可能是来自于对中国绘画,特别是《农耕图》中相关图像内容的直接挪用;另外的一个理由:尽管在地中海地区普遍采用的是两区轮作制度,而此处也未发现对休耕地的表现。[43]

田中研究的性质是集精深的洞见与粗疏的臆测于一体。其后一方面遭到了学者如小佐野重利(Osano Shigetoshi)的批评与指摘[44] ——笔者愿意补充一项自己的观察,如田中氏从锡耶纳北墙壁画士兵的容貌出发,径直作出「他们应该是优秀的蒙古士兵」的判断,[45]立论依据严重不足,近乎天方夜谭;而其洞见尽管也得到了西方学界的部分承认,[46]但在我看来却还值得做进一步的深入开掘。就本文的议题而言,田中氏的上述推论中,第一条确实脱离不了批评者指摘的干系——仅凭与宋元山水画形态的相似,并不足以得出逻辑上必须的充分条件;他的第二条理由则较好,因为他从经验上指出了他的研究物件与某一类中国绘画(即《农耕图》)之间的具体关系,这种关系具有波普尔哲学中「可证伪」的性质,故可以展开进一步的分析。他的第三条理由尽管也缺乏直接证据的参与,但亦存在可圈可点之处。他所采取的是从图像着眼的反证法:既然同时代欧洲的耕作工具和耕作方式都与图像表现不同,图像中采取的这种特殊的方式,就需要一种特别的理由来说明;而来自于东方的图像资源,在这里就有可能被当做这种理由而引入。

图21/杨威《耕获图》 南宋北京故宫博物院藏

图22/故宫本《耕获图》场景:耕田

图23/《好政府的功效》场景:耕田

那么,这种图像资源真的有可能存在吗?田中英道曾经道及、但又语焉不详的《农耕图》叙述,是否可能充当这种资源?尤其是在这类《农耕图》中,他提到了现藏于北京故宫博物院的传南宋杨威扇面《耕获图》(图21,下称故宫本),以下择取的图例与田中所引相同(图22–25),从中可以发现,引自《耕获图》的耕田与打谷场面(图22、24),与引自洛氏风景画的同样画面(图23、25),确实存在众多相似之处。这一资源作为那颗被挤榨过多次的柠檬,是否能让我们榨出新鲜的果汁?

图24/故宫本《耕获图》场景:打谷

图25/《好政府的功效》场景:打谷

说实话,三年前第一次接触田中英道的著作,读至此处当时的我并未太在意,以为只是相似而已,缺少一种能把二者有机联系起来的像抓手一样的东西;我像田中氏的批评者一样充满狐疑:它们最多只是为众多猜测增加了更多的猜测,或为并不太沉重的包袱增添了些许分量而已;那时候,那压倒骆驼的最后一根稻草,尚未飘然而至。

直到2016年年初,当我为某博物馆策划的一项大型国际艺术展览寻找展品时,偶然在纽约大都会博物馆(Metropolitan Museum of Art)主办的「忽必烈汗的世界」(The World of the Khubilai Khan,2010–11)的展览图录中看到了这幅画(图26)。[47]那是署名为「忽哥赤」的一幅元画卷轴的局部,画面上同样出现了四个农民构成的打谷场面和两只鸡的形象,它与洛伦采蒂风景画中的相关细节,构成了高度的对位,正是本文「引子」中所谓的一对「犹如镜像的图像」。

图26/楼璹《耕织图》场景:持穗忽哥赤本

再打一个比方:这种图像间的高度对位,仿佛漂浮在空中的声音,从一面断崖出发,因为撞上另一堵坚硬的断崖,终于发出轰隆的回响。回响中的我灵光乍现,恍然大悟。

4. 《耕织图》及其谱系

大都会博物馆于2005年购藏了一套《耕稼图》卷轴画(下称忽哥赤本),绢本,水墨淡设色,尺幅高26.7厘米,长506.4厘米;包括九个耕稼的场面,上述打谷的场面(正式名称为「持穗」)为其中之一;每个场面都配诗一首,画与诗相间排列;所附跋文的笔迹与诗风相同,有「至正癸巳二月中」和「忽哥赤」的落款,可知是为一个叫忽哥赤的蒙古人所作,题款于1353年3月间;跋文中提到该画的正式名称是《耕稼穑图》,说明该卷轴画在元代时只限于耕稼的场面。现存的九个场面分别是:「灌溉」、「收刈」、「登场」、「持穗」、「簸扬」、「砻」、「舂碓」、「籭」(筛)和「入仓」 ;但该画的耕稼场面并不完整,通过现藏美国华盛顿弗利尔美术馆(Freer Gallery)的一套时代更早的类似卷轴画中可以见出。[48]

弗利尔本的卷轴画题名作《耕作图》(下称程棨本),高32.7厘米,长1049.8厘米,1954年入藏,共有二十一个场面;其中九个场面,诗与画均与大都会本对应,其余的十三个场面则恰好可以补足大都会本的残缺。但完整的弗利尔本并不限于《耕作图》,它还包括另一卷《蚕织图》,其尺幅高32厘米,长1232.5厘米,共有二十四个表现蚕织的场面。两卷后附有赵孟吁和姚式(卒于1314–1320年)两篇跋文,其中《耕作图》的姚跋如下:

右《耕织图》二卷,《耕》凡二十一事,《织》凡二十四事,事为之图,系以五言诗一章,章八句。四明楼当宋高宗时令临安于潜所进本也,与《豳风·七月》相表里。其孙洪、深等尝以诗刊诸石。其从子钥嘉定间参知政事,为之书丹,且叙其所以。此图亦有木本流传于世。文简程公曾孙棨仪甫,博雅君子也,绘而篆之,以为家藏,可谓知本。览者毋轻视之。吴兴姚式书。[49]

其中明确提到,画和书法均出自元代画家程棨(活跃于13世纪中后期);而画和所附诗的原本,则出自南宋初年于潜(现杭州余杭)县令楼璹( 1090–1162)。据其侄楼钥(1137–1213)所撰《跋扬州伯父耕织图》(收入氏著《攻愧集》):

伯父时为临安于潜令,笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末,为《耕》、《织》二图。《耕》自浸种以至入仓,凡二十一事;《织》自浴蚕以至剪帛,凡二十四事。事为之图,系以五言诗一章,章八句。农桑之务,曲尽其状。虽四方习俗间有不同,其大略不外于此,见者固已韪之。未几,朝廷遣使循行郡邑,以课最闻。寻又有近臣之荐,赐对之日,遂以进呈。即蒙玉音嘉奖,宣示后宫,书姓名屏间。 [50]

根据以上二跋,可以获知如下关键信息:

第一,南宋楼璹的《耕织图》是后世一切《耕织图》系列绘画(包括《耕稼图》和《蚕织图》两个系列,以及所附诗)的来源和祖本。

第二,楼璹《耕织图》在南宋时,因为受到皇家的重视而影响深远;当时诗(与图)即已刻石(可称「石本」,从而获得「拓本」);同时又有「木本」(刻版印刷)流传;根据楼钥文中所言的「宣示后宫」来推测,当时也应该有原本的各种摹本(「纸本」或「绢本」)流传。

第三,原本由《耕图》与《织图》构成一个整体,但亦可分开。这决定了后世的摹本既可按整体,亦可按两个系统分别流传;如弗利尔本是整本,大都会本作《耕稼穑图》,显然是属于《耕图》系统的分本。

第四,在传摹过程中,既可按原有系列以卷轴形式存世(卷轴本),亦可改换其他装订形式的可能性。例如,故宫藏南宋《耕获图》本,实际上即是将原画的二十一个场面,同时地组合为一个扇面(扇面本)。

从以上情况看,在元代及以前,除了原本外,应该有大量属于石本(即拓本)、木本和摹本(纸本或绢本)的《耕织图》衍生本流传。在八百年后的今天,除了上述大都会本和弗利尔本(亦可称忽哥赤本和程棨本)之外,摹本系列尚能看到黑龙江省博物馆所藏的南宋宫廷仿楼璹《蚕织图》本、美国克利夫兰博物馆(Cleveland Museum of Art)藏传梁楷的《织图》本,以及上述故宫藏《耕获图》本等。黑龙江本和克利夫兰本属于《织图》系统的分本;忽哥赤本属于《耕图》系统的分本;程棨本则是现存唯一的包含两个系统在内的整本;而现存故宫本则属于现存唯一的改换形式本,即它创造性把《耕图》的全部二十一个场面组合为一个扇面形式[51] ——就这一点而言,它属于《耕图》系统的分本;但它也可能属于与程棨本一样的整本,因为在南宋时,作为便面而存在的扇面原先即有正反两面,现存的《耕获图》之所以得名,很可能是因为它失落了作为《蚕织图》的另一半扇面的缘故。与此同时,我们还可以看到的「木本」有元代王祯的《农书》,其中有已经失传的楼璹《耕织图》木刻本大量改头换面后的形态。[52]

在元以后的明清,《耕织图》的「变形记」继续,但并不脱离上述变形的规律。自王祯《农书》引用诸多木本图像之后,明代的弘治、嘉靖和万历诸朝都有大量采用《耕织图》图像的《便民图纂》刻本行世。[53]另外则有宋宗鲁翻刻的《耕织图》本,这一木本还传播到了日本,在江户时代有狩野永纳的重刻本。在摹本方面,清康熙帝命宫廷画师焦秉贞根据某个(类似程棨本的)摹本新绘《耕织图》,在摹本基础上略有增减,在手法上则糅合西式透视技法;同时还令内府另行镂版刻印《御制耕织图》(又名《佩文斋耕织图》)以赐臣工。乾隆帝对于《耕织图》同样热情有加;有意思的是,他的热情还导致南宋时一度盛行但久已绝迹的石本重现人间。即,他一方面把所藏两卷托名「刘松年」的《蚕织图》和《耕作图》鉴定为同属于程棨本(即现藏弗利尔博物馆的程棨本,因英法联军洗劫圆明园而散佚在外),并在其上每个场景的空白处各题诗一首(弗利尔本的特色);另一方面,又命画院双钩临摹刻石,置于圆明园多稼轩。这些刻石(所谓石本)原先应有四十五方,现存二十三方。[54]

综上所述,可以肯定的是,南宋楼璹不仅仅是《耕织图》原本的创造者,更是作为一个类型(genre)而不断赓续滋生的《耕织图》图像系统和传统的创始者。

首先,《耕织图》在中国历史上是第一次以图像方式,完整纪录作为立国之本的「农桑」活动的整个过程(所谓「农桑之务,曲尽其状」),其中的「耕作」活动计有:浸种、耕、耙耨、耖、碌碡、布秧、淤荫、拔秧、插秧、一耘、二耘、三耘、灌溉、收刈、登场、持穗、簸扬、砻、舂碓、筛、入仓等二十一个画面;其中的「蚕织」活动计有:浴蚕、下蚕、喂蚕、一眠、二眠、三眠、分箔、采桑、大起、捉绩、上蔟、炙箔、下蔟、择茧、窖茧、缫丝、蚕蛾、祀谢、络丝、经、纬、织、攀花、剪帛等二十四个画面。以后的所有的「衍生品」,都延续了这一图像系统或图像程式的基本面貌。

其次,在图像「衍生」的过程中,图像系统不仅可能经历自身形态合规律的裂变,如从「整本」向「分本」,或从卷轴向扇面的变异;更值得一提的是,它经历了从「原本」向「摹本」、从「纸本」或「绢本」向「石本」和「木本」的跨媒介转换与扩展。这个跨媒介转换的历程是一个「非机械复制时代」的「准机械复制」的图像增值过程,图像在这一过程中发生的变异和转换既有新意义的增值和生成,又有明显的规律可寻,我们将在下一节具体处理这一问题。

再次,根据韦勒克(René Wellek,1903–1995)和沃伦(Austin Warren,1899–1986)的文体类型理论,每一种文类都依赖于作为其一端的「语言形态」(linguistic morphology),和作为其另一端的「终极宇宙观」(ultimate attitudes towards the universe)的两极关系而展开;[55]作为「类型」的《耕织图》图像系统也不例外,其五花八门的「语言形态」(即上述图像变异的形态)并不改变整体图像系统稳定的内核——其「终极宇宙观」,即传统士大夫立足于「男耕女织」的世俗生活而建构理想社会的政治寓意。

楼璹同样赋予了这种政治寓意以最初和最经典的形式。韩若兰(Roslyn Lee Hammers)在一项精彩的研究中,为我们还原出楼璹《耕织图》背后蕴藏着与北宋范仲淹、王安石「新政」等社会改革思潮的关系。[56]在她看来,《耕织图》中充分体现了范仲淹「庆历新政」中的三大主题:即一个负责任的政府要保证农民的基本生计、要合理抽取赋税并积极发挥地方官员的作用;这种责任的背后是《尚书》「德惟善政,政在养民」的理想,如范氏所说:「此言圣人之德,惟在善政,善政之要,惟在养民。养民之政,必在务农。农政既修,则衣食足……」(《答手诏条陈十事》),而其具体建议即「厚农桑」。[57]楼璹的图像不仅从技术上展示了农桑生产具体而微的全过程,还细腻地描绘了农桑生活的主体即小农家庭男耕女织、阴阳调谐、天人相亲、其乐融融的理想生活,使其具有货真价实的「风俗画」(genre painting)的性质;[58]更可贵的是,他还在图像中经常为上述地方官员(包括其本人)留下位置,把他们安置在田间陌头,一方面塑造了地方官以身作则、事必躬亲、夙夜为公的理想形象;另一方面,也为画面提供了一种犹如观景台般的超越画面的眼光,使其具备完成古典诗学中所要求的「观风俗之盛衰」的诗学功能,并使上述「风俗画」首先在画面内变得可能。就这样,通过同时展现小农农耕和官员自我规范的双重理想,从未考中进士的楼璹,在宫中犹如在殿试,向宋高宗亲自交上了一份「图像版的科举考试试卷」,[59]成功地展示了自己的政治理想与抱负。

到了我们故事发生之核心年代的蒙元时代,这种奠基在传统农耕和楼璹个人生活上的政治理想,随着1234及1276年金和南宋相继陷于蒙古人之手,在遭遇了危机的同时,又遇上更大的转机。为了更好地引入本文核心命题的讨论,有必要在此多费一些唇舌。

蒙古人这个马背上的民族崛起于漠北,早年的地理与空间意识与中原迥异,用元末明初人叶子奇的话说,即「内北国而外中国」;[60]这是一种以蒙古草原为中心看待世界的方法,成吉思汗及其子孙对世界的征服均从草原始,继而向东西南三个方向进发。他们所建立的蒙古帝国尽管幅员辽阔、横跨欧亚大陆,但却是属于「黄金家族」的共同财产,具有十分清晰、简单和可辨识的空间意识:成吉思汗生前将其诸弟分封于东边,史称「东道诸王」;将其诸子封在西边,史称「西道诸王」;而其中心腹地即蒙古本土则由幼子托雷继承,形成一个中心居北、两翼逶迤东西的空间格局。这一格局随着蒙古世界征服的扩展而扩展,其西部边界一直扩展到东欧和西亚,形成金帐汗国、伊利汗国、察合台汗国和窝阔台汗国;其东部则相继将西夏、金国和大理国纳入囊中,但其基本格局并未改变,帝国的中心始终是窝阔台汗于1235年建立在蒙古腹地的帝都哈剌和林。概而言之,这种空间格局的实质是草原和农耕地区(或者南与北)之二元性,草原地区(北)是中心,农耕地区(南)则是更大的呈扇形的边缘。

然而,从经济意义上说,上述空间关系却是对另一种更具本质意义的空间关系的颠倒表达:事实上,在后一种关系中,占据中心位置的恰恰不是草原,而是农耕地区。萧启庆在讨论蒙古人狂热征战达八十年之久的原因时,一语道破天机:成吉思汗「在统一草原后,唯有以农耕社会为掠夺对象,始能满足部众的欲望」;[61]换句话说,是农耕社会的富庶与繁华作为中心,吸引和诱惑着置身边缘的草原社会向她进发。另一方面,在征服世界的过程中,草原必须仰仗农耕社会的物资、人力和财富作为基地和动力,才能发动横跨欧亚的远距离战争。因此,在蒙元帝国滚雪球般的扩疆拓土之中,一个可以辨识出来的空间轨迹,却是帝国中心逐渐向东部地区——即从哈剌和林向开平(元上都)和汗八里(元大都)——的转移;也决定了在忽必烈与阿里不哥的汗位之争中,东部(或南部)地区的利益代表忽必烈之所以战胜西部(或北部)地区的代表阿里不哥,具有历史的深层逻辑。这一趋势在忽必烈最终将南宋故土纳入自己囊中一刻(1276)达至顶峰,因为南宋(江南地区)不仅是东部地区,也是整个欧亚大陆人口最多、经济最发达、人民最富庶的农耕地区。从此,也展开了历史学家杉山正明(Sugiyama Masaaki)所谓的蒙元帝国「第二次创业」的历史进程,即把以草原文化为中心的「大蒙古国」,改造成集蒙古、中华和穆斯林世界为一体,以「军事」、「农耕」和「通商」为三大支柱的新的世界帝国,最终启导出现代世界的「世界历史的大转向」。[62]

这一过程首先从草原社会对于农耕社会造成的前所未有的大劫难开始。对于草原社会来说,农耕社会的意义本来即在于为草原社会提供物资和财富来源;在世界性地进攻农耕地区的过程中,蒙古贵族对于以围墙、城市和农田为代表的农耕文明充满疑惑与仇恨,以破坏摧毁殆尽而后快,或以改农田为牧场为能事。最鲜明地体现这一意识的,莫过于1230年大臣别迭等人谏言窝阔台的所谓「汉人无补于国,可悉空其人以为牧地」的言论;[63]而从三十年后忽必烈于开平即位之初即颁布诏书,提倡「国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本」,[64]即可看出蒙元统治者国策之根本性的改变。忽必烈的相关政策还包括:下令把许多牧场恢复为农田;禁止掠夺人口为奴;设置管理农业的机构司农司;并下令让司农司编写《农桑辑要》(1273)刊行四方。二十多年后(1295),山东人王祯开始撰写兼论南北农桑事务、更为系统完备的《农书》,并于1313年完成。王祯在该书中大量引用了楼璹《耕织图》的图像(来源既可能是原本或摹本,也可能是版刻本即「木本」)。而程棨依据的《耕织图》原本及其摹本本身,则极可能扮演着《农书》图像志来源的作用。

因此,蒙元帝国中《耕织图》图像之普遍流行,意味着忽必烈国策转向的完成。从此,那个以哈剌和林为中心的草原帝国,正式转型为以大都(即今天北京)为中心的大元帝国;从此,中原和江南的农耕文化及其深厚的传统,同样成为大元帝国的立国之本,成为它向西域和欧亚大陆整体辐射其影响力的基础。这个经历转型之后的新「世界帝国」,以欧亚大陆的广袤空间为背景,在地理上连通蒙古(北)、中华(东)和穆斯林世界(西);在文化上融游牧、农耕和贸易为一体,以遍布帝国的道路、驿站系统和统一货币为手段,为长期陷于宗教、意识形态和种族冲突之苦而彼此隔绝的欧亚大陆,提供了崭新的空间想像。而《耕织图》恰足以成为承载这一世界帝国之政治理想(《尚书》之所谓「善政」)最佳的视觉形式。这一切都始于忽必烈时代,投向东方和农耕生活的那一瞥深情的目光。我们不禁要问,难道这一面向东方(The Orient)的视觉「转向」(Re-Orientation),仅仅发生欧亚大陆的东端而不曾发生在它的西端?难道「世界史的大转向」不正是发生在一个更大的空间、联通欧亚大陆两端的一个整体的运动?那个锡耶纳小小的九人厅中同样的空间与图像配置,难道不曾在一个更大的空间跨度中,回应上述同一种空间的运动?

让我们来正式处理这些问题。

5. 图式变异的逻辑

上面已经提到,作为「类型」的《耕织图》是指在图像的辗转传抄过程中形成、既同又异的图像系统,其中图像的内核基本保持一致,但其形态则存在可理解的差异。

所谓「图像的内核」即我们所理解的「图式」(schema)。「图式」不是指简单的图像,而是指诸多图像因素为组成一个有意义的图像单位而构成的结构性关系。[65]其含义可借助「构图」来说明:单数的构图只是构图,而相同形式的复数「构图」则构成「图式」。而不同图像的「图式」中存在差异或变数的部分,则是图式的「变异」。

根据以上理解,可以总结出《耕织图》系统本身的图式及其变异关系的几种类型。

第一,构图基本相同,图像因素略有不同。

图27/忽哥赤本场景:灌溉

图28/程棨本场景:灌溉

例如,图27与图28分别取自忽哥赤本和程棨本中相同的「灌溉」场面。二者的构图基本一致:四个农民正在踩翻车;翻车下延到农民身后的池塘;翻车右侧竖立着一根木桩,另一个农民正借助木桩和横杆的杠杆原理用桔槔打水。仔细辨认,水车上四个农民相互顾盼的关系和姿态都是一致的;就连第二位是妇女,她的裙裾上的滚边都得到几乎一样的表述。但是仍存在可以辨识的差异:如忽哥赤本的农民中有两个赤膊(第四和第五);而在程棨本中二人都穿着上装。另外,前者的图像得到了更细腻的表现,更重视环境与气氛的传达,如翻车左侧的水瓶和悬挂的毛巾的点缀,田埂小道和禾苗更显得自然;这与后者较显生硬的相关表现,以及多出的诸种细节,如右侧田埂上的一块断裂(?)和第五位农民身后的杂树等等,形成明显对比。

图29/故宫本场景:灌溉

第二,构图之间存在着「镜像」关系。

典型例证即上述二图与故宫本(图29)形成之关系:三幅图中翻车的顶棚、翻车上的四个农民和翻车车斗的形状都保持一致,但前二图中水车的方向朝右,后图中朝左——也就是说,前者在后图中被按以180°的方式做了翻转。细读起来,这种翻转还不限于此,如图27与图28,其田埂交汇处的形状一上一下,也正好形成一对镜像。另外,图像间还存在其他一些复杂关系:如图28与图29,尽管其翻车之间呈镜像状,但其田埂交汇处则较之图27更显一致;图28与图29的另外一个相似之处,在于它们的翻车车斗的形状都显得较为羁直,而不同于图27中的圆转趣味。

就楼璹《耕织图》本身是卷轴画而言,同作为卷轴画的忽哥赤本和程棨本中的翻车走向,较之年代更早的故宫本(南宋),应该说更多反映原本的情形;而故宫本中翻车之所以180°翻转,也可以通过该画在组合众多场景于一身时,必须使所有场景符合圆形构图的需要来说明。另一方面,故宫本和程棨本中的共性(向下交汇的田埂和羁直的翻车车斗),也可能反映出楼璹原本更早的属性。

第三,在原有图式基础上重新组合,形成新的构图。

图式变异的规律还表现在它生成新的构图的能力。仔细的观察表明,无论是程棨本还是忽哥赤本,尽管都有诗篇间隔画面,但其诸多场景之间仍存在着藕断丝连、彼此呼应的构图关系(图30、31),这一特征意味着,在原作者心目中,所有画面可以构成一个水平发展的、无间隔的整体。

图30/程棨本场景:浸种与耕

图31/忽哥赤本场景:收刈与登场

而这种原本具有的整体性在图式变异的规律里,可以容受各种可能性,故宫本的圆形构图即是可能性之一,只不过将原本机械的水准连续性,表现为这里的有机整体构图而已(图32)。在此值得再次引用韩若兰的研究,她成功利用故宫本,还原出「播种」以外楼璹原本中整整二十个场景,即使未画出的部分也标出了位置(图33)。[66]韩若兰还对为什么只有《耕图》部分做了说明,即南宋时此图可能属于宫扇的一面,另一面应该是对应的《织图》,可惜今天只有《耕图》幸存下来。[67]

图32/故宫本《耕获图》

图33/故宫本场景组合示意图

第四,图像的保守性。

图像的保守性其实是图像的自律性或「图像的物性」之表征,意味着图像「既是对思想的表达,自身又构成了一个自主性的空间」;[68]意味着图像除了表述思想和反映同时代的内容,仍然会延续属于图像传统自身的内容——表现为后世的图像满足于沿用原本图式的形态,却毫不顾及与同时代内容之间的脱节和错位。张铭和李娟娟在唐五代的「耕作图」题材绘画中即发现,图像反映的耕作技术与当时实际的技术时空经常出现不一致,例如唐初在黄河流域广泛推行的曲辕犁,在陕西三原李寿墓牛耕图壁画中并没有得到呈现,画中保留的而是汉晋时期较为落后的直辕犁和「一人二牛」式耕作方式;而敦煌莫高窟445窟唐代牛耕图壁画中出现的曲辕犁,长期以来被大家津津乐道,其实只是一个例外,同时期莫高窟的其他洞窟,依然是旧有的二牛抬杠式和直辕犁的天下。[69]这样的例子不胜枚举。

这里补充两个《耕织图》的例子。第一个例子涉及到故宫本、程棨本和忽哥赤本中共有的一个细节:图中站在田间代表地方官员的形象(图34–36)。最早的故宫本(南宋)与其次的程棨本(元初或中期),官员都手持一个华贵的幡盖,而较晚的忽哥赤本(元中晚期),幡盖却变成了一把油纸伞。显然程棨本的幡盖借助故宫本的折射,延续了南宋原本的形态,而在实际生活中,遮阳的幡盖早已被忽哥赤本中更实用的油纸伞所代替。三个画面鲜明地说明图像演变与实际生活之关系。从图34到图35,反映的是图像的保守性;从图35到图36,反映的是图像的变异性。但同时,图像的保守型仍然占着优势,这可以从图35与图36之间其他部分亦步亦趋地(对于原本的)相似而见出。还有更大的一种保守性,表现为这些画中凸显的官员形象本身,南宋原本反映的是基于范、王新政赋予基层官员积极作用的意识形态,但这样的意识形态在元代早已荡然无存,故后者对前者的承袭完全是基于形式上的理由,而与内容无关。

图34/故宫本细节:地方官员

图35/程棨本细节:地方官员

图36/忽哥赤本细节:地方官员

图36/忽哥赤本细节:地方官员

另外一个例子则与前面提到的敦煌的例子有关。令人难以置信的是,宋元时期曲辕犁早已一统天下,但程棨本所画的牛耕场面中,出现的居然是老掉牙的直辕犁形象(图30)。这一形象只在依据程棨本的乾隆《御制耕织图》刻石中出现,却为现存所有其他版本的《耕织图》所不见(均为曲辕犁)。但鉴于现存其他《耕织图》的年代均不早于程棨本,应该说程棨本反映的是南宋原本的形态,而这一「图像的保守性」现象,却在后世的大量衍生本中被「纠正」了。

然而,当我们用经过上述训练的眼睛回看洛伦采蒂的《好政府的寓言》时,令人匪夷所思的事情发生了:上述总结的规律,无一不可用于洛伦采蒂身上。

图37/《好政府的功效》场景:打谷细节

首先,图37中四人农民打谷组成的恰恰是我们所谓的「图式」。也就是说,它是在构图层面上发生的事实;是诸多图像因素为组成一个有意义的图像单位而构成的结构性关系。这些图像因素包括:四个农民站在成束谷物铺垫而成的空地上;他们分成两列相向打谷;左边一组高举的连枷正悬置在空中,连枷的两节构成90°直角;右边一组的连枷正打落在地面的谷物上,彼此相互平行;在农民背后是一所草房子和两个草垛;草垛呈圆锥状,前面有两只鸡,后面依稀有三只鸡正在啄食。尽管在洛伦采蒂年代以前的欧洲,不乏一人或二人用连枷打谷的场面,但如此这般的四人组合则仅此一见。而这样的图像要素组合,却是宋元时期《耕织图》图像系列中的常态。

其次,当我们将之与忽哥赤本的「持穗」场面作比较时,不仅看到几乎相同的图像要素:四个农民站在铺借满地的谷物之上,用连枷为谷物脱粒;两个连枷高高举起呈90°角,两个连枷落在地面相互平行;背后呈圆锥状的草垛;画面一侧都有两只鸡正在啄食,而且还能发现几乎相同的构图,只是它们正好呈现出镜像般的背反。镜像般的关系还可以表现为二图中连枷的关系:前图中连枷在空中呈交错状,在地面呈平行状;后图则相反,是在地面呈交错状,在空中呈平行状。这种关系完全符合我们上文所揭橥的《耕织图》图像系列内部变异的规律。

可以补充的一点是,忽哥赤本出现的鸡(还有草垛上的飞鸟)的形象不见于程棨本,但据所附题诗有「黄鸡啄遗粒,乌鸟喜聒聒」(忽哥赤本同)之句推测,楼璹原本《耕织图》中应该是有鸡(和鸟)的。南宋故宫本《耕获图》应该更接近原本,其中亦无鸡,但这可以通过扇面整合了廿一个场景而出现不同程度的简化来解释。程棨本虽然是现存最早完整的摹本,但这并不排斥其他摹本中保留了更早的信息。例如康熙时期的焦秉贞本,其打谷场面即有鸡(图38)。联系到故宫本打谷场面中右二人的连枷并不那么整齐而与焦秉贞本相似,可以推测这种连枷的排列有着南宋甚至楼璹原本的渊源。但焦秉贞在创作中也进行了一定的改造,如打谷场景中的斜向构图和空间深度的表现,显示他所受西洋透视法的影响;打谷的农民不再平行,连枷的参差感更强;两只白色的鸡亦被画在前景。

图38/焦秉贞本《耕织图》场景:持穗

做一个比喻,可以把忽哥赤本的构图看成是焦秉贞构图里画面中心那位旁观者眼中所见,亦可把焦秉贞的构图看成是用忽哥赤本观者的眼光描绘而成(图38),反映画家根据自身需要对图式所进行的灵活调整,而非亦步亦趋的追随。这与洛伦采蒂画中透露的规律高度一致,说明包括洛伦采蒂在内的所有图像,都在图式变异的逻辑之内,同属于这一图像序列的不同变数,共同指向一个使彼此同属一体的原本。

以此为基础去看其他图像,我们会有更加惊人的发现。

例如,上述「图像的保守性」同样发生在洛伦采蒂的画面中,田中英道的突发灵感在此将得到理论和实际证据强有力的支撑。洛伦采蒂和程棨一样,为什么在各自的画面中都没有引用同时代更为先进的耕作模式和技术,却取而代之用上更落后的形式?唯一的答案是:图像的保守性。在程棨而言,他承袭了楼璹画面中的既定画法(直辕犁);在洛伦采蒂而言,他接受了某种既定画法的影响(图39),但出于某种原因(例如不理解)却无法全盘照搬,只能以与之相类似的本地传统替换(如改用抓犁[scratch plough],见图40)。这一举措还可见于两个画面中极为相似的细节:在程棨本画面的右下角,是为犁地的中国农夫准备的中式茶壶和茶碗;而在洛氏画面的左上角,则为同样劳作的意大利农夫,准备了典型的当地风格的水罐和陶盘——二者恰好以对角线构成镜像关系。洛伦采蒂在这一事例中的工作方式,与上一例毫无二致。

图39/程棨本场景:耕细节

图40/《好政府的功效》场景:耕地细节

图40/《好政府的功效》场景:耕地细节

最后,当我们把视野从点扩展到面时,便可从《好政府的寓言》的整个乡村场面(所谓「第一幅风景画」)中,清晰地看到同样逻辑在起作用。前面提到费尔森–亨宁的观点认为,这一部分图像根据的不是普遍适用于中世纪欧洲的年历,而是中世纪意大利特有的年历,配置从三月到九月(从春到夏)的典型农事活动,但费尔森–亨宁并没有解释,为何这些本来单幅构图的农事活动场面,会在整个欧洲范围内被第一次组合起来,形成高度统一的画面?是什么决定了西方「风景画」从无到有的突破?田中英道提出的问题:那些从高处俯瞰的视角、渐行渐远的山峦,究竟从何而来?事实上,洛伦采蒂在此的做法,遵循的是与《耕织图》系列袭取故宫本扇面之整体构图完全相同的逻辑,更何况这一次他所需要的并不是原创,仅仅需要一张小小的扇面或卷轴在手而已。那么,这真的可能吗?回答是肯定的。即这里除了「打谷」、「耕地」等镜像般细节的相似性外,其他图像要素如农事活动的表现、异时同图的结构、右下部的桥梁和图像上方的远山,从图式的意义而言,这一切都如出一辙;唯一重要的区别是:这里的构图采取了长方形而不是圆形,即使是这一点,也完全符合上述图式变异的逻辑。

从上述图像分析可以看出,包括洛伦采蒂在内的所有图像,同属于《耕织图》图像序列中的变数(即使是材质亦然,即,洛伦采蒂采用的湿壁画技法,也符合《耕织图》系列从纸本、绢本,到石本、木本的媒介转换的规律),它们共同有着十分接近的原本。这种图像的规律,在方法论意义上可以借用维也纳艺术史学派创始人李格尔(Aloïs Riegl)的观点来说明;当他在谈论两个异地装饰图案之相似性时说:「在埃及和希腊所出现的棕榈叶饰不可能在两地独立地发明出来,这是因为该母题与真实的棕榈并不相像。我们只能得出结论,说它起源于某地,并传播到另一地」。[70]图案如此,构图层面上的图式更是如此。也就是说,当作为高度智力劳动成果的一处构图,与异地出现的另一处构图极其相像时,一条方法论的原则是:与其讨论图像间的巧合,毋宁讨论其间的因果关系。因为从图式的相似程度来看,图式之间相互影响,要远远大于各自独立创始的可能性;易言之,从几率上看,证明两者间没有联系,要比证明其关联更加困难。

但是,仅凭上述联系远远不够,还有更多问题需要讨论;[71]更多秘密有待发现。

在对这些秘密做出最终揭示之前,我们先来介绍一下安布罗乔·洛伦采蒂。

6. 洛伦采蒂的「智慧」

锡耶纳画家安布罗乔•洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti)约生于1290年左右,卒于1348年。他是另一位著名的锡耶纳画派画家皮埃特罗·洛伦采蒂(Pietro Lorenzetti,1280–1348)的弟弟,兄弟二人师从锡耶纳画派的创始画家杜乔(Duccio di Bouninsegna,1255–1319),并成为另一位著名画家西蒙内·马提尼的有力竞争者;1327年当马提尼动身去当时教廷所在地阿维尼翁之后,安布罗乔成为锡耶纳最重要的画家;1348年,他与其兄均死于当年爆发的大鼠疫。[72]

洛伦采蒂在画史上素以「智慧」著称。1347年11月2日的一次锡耶纳立法会议实录,就提到了他「智慧的言论」(sua sapientia verba);[73]人文主义者吉贝尔蒂则盛赞他为「完美的大师,天才洋溢」(perfectissimo maestro, huomo di grande ingegno),「一位高贵的设计师,精通设计艺术的理论」(Fu nobilissimo disegnatore, fu molto perito nella teorica di detta arte),和「学养有素的画家」(pictor doctus) ;[74]瓦萨里的赞赏犹有过之,称「安布罗乔在他的家乡不仅以画家知名,更以青年时代即开始研习人文学术而闻名」(Fu grandemente stimato Ambrogio nella sua patria, non tanto per esser persona nella pittura valente, quanto per avere dato opera a gli studi delle lettere umane nella sua giovanezza),更被同时代学者目为「智者」。[75]无论是关乎「设计」、「理论」、「学养」还是「人文学术」,这些评论似乎都强调他在图像方面异乎寻常的「心智」能力;其中一人还特别强调他青年时代就有「研究」或「学习」(意文studi同时意味着「研究」和「学习」)能力,这一点我们从前人的研究和上文的分析已略见一斑,但似乎仍有更多的东西有待发现。这里从他的其他作品再做些分析。

被吉贝尔蒂赞美的画作其实不是为我们今天所盛道的《好政府的寓言》,而是原先画于锡耶纳的方济各会堂(Basilica of San Francesco)教务会议厅的另一系列画作;1857年,其中两幅被切割下来,安置在旁边教堂内的皮柯洛米尼礼拜堂(Cappella Piccolomini,即现藏单位),第一幅即《图卢兹的圣路易接受主教之职》(Investiture of Saint Louis of Toulouse,图41、42)。圣路易本为皇族,其父即为图中戴着王冠的那不勒斯国王查理二世。他之所以支着颐,用忧愁的眼光看着圣路易,是因为圣路易放弃了王位继承权,进入方济各修会极端派别属灵派(the Spirituals),并以继续留在属灵派为前提,接受了教皇彭尼法斯八世授予的图卢兹主教之职。

图41/安布罗乔•洛伦采蒂《图卢兹的圣路易接受图主教之职》 1329年锡耶纳的方济各会堂

图42/《图卢兹的圣路易接受主教之职》细节

画家采用了对称构图,用建筑框架将画面分为两半;这种构图形式由于影响中心透视,在十五世纪逐渐消失,但这里却为充满不完整性和图像暗示的画面内部空间,提供了一个稳定的外框。我们首先看到的是前景中长椅上各位主教的背影,背影继续往画面两端延伸;然后是中景主教和国王的正面像以及圣路易的侧面像;再往上是左侧彭尼法斯八世,与中间和右侧一群市民和侍从组成的队列,构成画面的第三条水平线。通过第三条水平线与画面中心柱的交叉,可把构图切割成一个潜在的十字架;位于该十字架左端的是彭尼法斯,但我们通过同一线上两位向后微仰的市民和另一位市民右手拇指的指向,可以清晰地发现右侧尽头有一位披发男子,即耶稣基督(实指圣方济各,因后者被誉为「另一位基督」)的形象。这一设计用空间的暗示,强烈地凸显出教皇和基督(方济各)的对峙,反映出方济各会极端派鲜明的意识形态倾向——其实质是把方济各会与罗马教会对立起来。达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse,1945–2004)在洛伦采蒂晚年的作品《圣母领报》(Annunciation,1344)中再次发现了这个姿态(图43),并把它归结为皮埃特罗与他的共同发明,意为「祈求慈悲」(demande charitable)。[76]确乎如此,我们在皮埃特罗画于阿西西圣方济各会教堂下堂(Lower Church, Basilica of Saint Francis of Assisi)的《圣母子与圣方济各施洗约翰》(Madonna and Child with St.Francis and St.John the Baptist)中同样看到了这一手势(图44),但其意义却有别解。

图43/安布罗乔•洛伦采蒂《圣母领报》 1344年

图44/皮埃特罗·洛伦采蒂《圣母子与圣方济各和施洗约翰》 1325年阿西西圣方济各会教堂下堂

首先需要强调的是它的形式意义。也就是说,《圣母领报》中大天使加百列的手势并未指向任何实质人物,而仅仅指向左侧的画面边框,以及画面以外的空间;而这与洛伦采蒂所擅长的不完全构图形式完全一致,只意味着「画外有画,山外有山」——边界之外,有更广大世界的存在。

其次,我愿意指出它的实质意义。这种意义要在整个方济各会的图像意义系统中来索解,即对于圣方济各和方济各修会,以及阿西西圣方济各教堂对时代所赋使命的特殊认识。这一认识的几项要素均围绕着圣方济各展开,包括:圣方济各是《启示录》中所预言的从「日出之地」或「东方」升起的「第六印天使」;阿西西圣方济各教堂是当时唯一一所面向东方的教堂;以及,阿西西圣方济各教堂上东墙图像配置中蕴含的意义是,视方济各为开启「第三个时代」或「圣灵时代」之先驱,并视方济各会尤其是其中的属灵派为超越罗马教会的时代先锋。[77]

更值得重视的是上述两种意义的合流。换言之,在洛伦采蒂的时代(十三世纪末至十四世纪上半叶),那个画面外延伸的空间已经与真正的「东方」融为一体;方济各会,那个崇拜「从东方升起的天使」的修会,变成了西方基督教最为狂热地向东方传教的急先锋。

这一事业虽然肇始于方济各会创始人圣方济各于1219年远赴埃及传教,但真正开启却在从十三世纪中叶到十四世纪中叶,这一世界史上著名的「蒙古和平」 (Pax Mongolica)时期;其间最重要的历史人物如柏朗嘉宾(John of Plano Carpini,1245–1246年间第一次到达蒙古)、鲁不鲁乞(William of Rubruck,1253年到达哈剌和林) 、若望·孟高维诺(John of Montecorvino,1294年在大都建立东方的第一个拉丁教会)、安德里亚(Andrew of Perugia,于1314年到达大都,1322年成为泉州主教),以及教皇特使马黎诺里(John of Marignolli,于1342年护送「天马」和传教士到达大都)等人,无一例外全是方济各会教士。这绝非偶然,期间既有第一位方济各会教皇尼古拉四世的苦心经营(是他派遣了孟高维诺到东方传教),更有方济各会本身特有的意识形态推波助澜,深刻地反映了方济各修会本身尤其是属灵派在约阿希姆主义(Joachimism)的末世论思想召唤之下,渴望在更广大的世界建功立业的愿望。而此时蒙古全球征服的狂风巨浪,已经摧毁了大部分使东西方相互隔离的藩篱,辽阔、富庶、梦幻一般的东方,就像隔壁的风景那样,第一次变得触手可及。更多的商人们,在马可波罗的传奇和裴哥罗蒂(Francesco di Balducci Pegolotti,约1290–约1347)的《通商指南》(Pratica della mercatura)指引下,蜂拥般往来于欧亚大陆两端,追逐丝绸和利润。[78]而这正是在锡耶纳方济各会堂的方寸之地发生的事情。同一个礼拜堂的另一个墙面,在同出于洛伦采蒂之手的《方济各会士的殉教》(The Martyrdom of the Franciscans,图45)一画中,东方与西方面面相觑,狭路相逢。

图45/安布罗乔•洛伦采蒂《方济各会士的殉教》 1336–1340年锡耶纳圣方济各会堂

图46/《方济各会士的殉教》细节:蒙古人

画面同样采取了与前者类似的三层构图。前景是由两个高大的刽子手围合而成的一个空间,右边的一位正将屠刀插入鞘中,脚下地面依稀可以辨认三(?)颗用短缩法绘成的头颅;左边一位则挥刀砍向跪在地面的三位方济各会士,点出此画鲜明的「殉教」主题。中景是建筑框架内分成两列的一排人,他们具有明显的东方和异国情调;尤其是左列的三位(图46),左边男人的缠头是伊斯兰式的,右边士兵的盔甲是蒙古式的,而正中那位惊讶地捂嘴者,那双杏仁状的眼睛、扁平的鼻子和脸,还有顶端带羽毛的翻沿帽子,在在表明他是一位货真价实的蒙古人!最后是第三层位居正中、高高在上的君王形象,他与两列人物形成的构图形式,明显源自乔托(Giotto di Bondone,1266–1337)的相关构图{佛罗伦斯圣十字教堂巴尔迪礼拜堂的《圣方济各在埃及苏丹面前的火的考验》[St.Francis Before the Sultan (Trial by Fire)]},但此画的特异之处在于,洛伦采蒂的构图中充满了微妙的形式语言的设计:如上述中心人物和两列侍从的关系同样构成了一个十字架形,但此次有别于前图偏于一侧的取向,这里的十字架形更多地表现了中心人物内心的分裂与彷徨,可从他所穿的那双「状如箭头」[79]的红鞋看出(分别指向刽子手和殉教者),也可见于君主脸上那夹杂着嫌恶与惊异的复杂表情。

至于图像所表现的「殉教」题材,学界历来有殉教于摩洛哥「休达」(Ceuta,1227)说、印度「塔纳」(Tana,1321)说和中亚「阿麻力克」(Almalyq, 1339)说。[80]「塔纳」说基本可以排除,因为据当年吉贝尔蒂的记载,原画所在的教务会议厅本来就有关于「塔纳」殉教的画面;吉贝尔蒂甚至详细描绘了画面的情节,如洛伦采蒂画出了塔纳殉教者如何招致「雷雨」和「冰雹」的奇迹,[81]俱可见于鄂多立克(Odoric of Pordenone,1286–1331)的《东游录》(Relatio),却与现存画面不合。剩下「休达」说和「阿麻力克」说均有可能。「休达」说涉及的年代最早(1227),地点在摩洛哥,与蒙古人无关;「阿麻力克」最晚(1339),发生的场地则正好在察合台汗国,最有可能,但也不可过于拘泥。洛伦采蒂创作这批画的年代在1336–1340年间,与《好政府的寓言》(1338–1339)正好相合;这一时期也是东方和蒙古主题在整个意大利愈演愈烈之际。大概从十三世纪下半叶开始,意大利绘画即热衷于在传统宗教题材如《基督受难》中,为罗马士兵加上一身时髦的蒙古行头和程式化的东方样貌,如头戴尖帽、身穿丝袍和长靴;披散的头发和分叉的胡子等等,[82]这在本图像中即有所体现(图47、48)。

图47/《方济各会士的殉教》细节:殉教者与柱子

图48/《方济各会士的殉教》细节:探身的蒙古人

但其中异乎寻常的自然主义,仍然是洛伦采蒂独有的特色。一个基本的事实:如果没有真人在眼前,像图46中那样的蒙古人是绝无可能画出的。[83]基于同样的理由,奥托·帕赫特将《好政府的寓言》中的乡村景象,称为「现代艺术中的第一幅风景肖像」,极言其对景写生的性质。从图48中的其他细节,如那个时代典型的半袖蒙古服;半袖外缘的类似八思巴字的装饰,均非出于观察而不得。

图49/拉施德丁《史集》 大不里士抄本插图:《处决贾拉拉丁·菲鲁兹沙赫》 1314年

但比较起来,构成洛伦采蒂特色的更重要的因素,却在于他对于既定构图或图式的敏感和善于吸收。蒲乐安注意到在洛伦采蒂的《方济各会士的殉教》,与拉施德丁(Rashīd al-Dīn T. abīb,1247–1318)的《史集》(Jāmi' al-tavārīkh,1314)大不里士抄本中的插画《处决贾拉拉丁·菲鲁兹沙赫》(The Execution of Jalāl al-Dīn Fīrūzshāh,图49)之间有着「一系列激动人心的视觉相似性」。[84]例如,刽子手全都举刀砍头;有人探出半个身子好奇地窥探处决;被处决者都被反绑着跪在地上,身体微微前倾;在他们身后都有一根做标识的直柱;人物之间都凭借眼神和姿态彼此交流;坐在宝座上的君王,一样露出了诧异与嫌恶的表情…… [85]还可以补充的细节是帽子上红色的翻沿、右衽袍服的半袖与里衣的组合等等。这些构图层面的相似性,决定了洛伦采蒂的画较之于乔托更接近于《史集》的插图。种种迹象表明,在锡耶纳和大不里士以及意大利和波斯(伊利汗国)之间,确实存在着循环往复的文化交流。[86]尽管在上述问题上,蒲乐安保守地承认「尚缺乏文献证据」来证实这种联系,但这种说辞本身,仅仅证明了以文献为圭臬的历史学家难以自弃的偏见而已——事实上,图像本身已经为之提供了足够的证据,因为这些证据一直以自己的方式在说话。换言之,如果没有亲眼见过蒙古人,洛伦采蒂绝无可能臆造出如此生动的蒙古人形象;与之同理,如果没有《史集》的构图以某种形式出现在眼前,洛氏同样无法炮制出如出一辙的构图。这一点,我们已经在上文屡次申述过了。

向自然和图像同时师法,这极好地诠释了何谓洛伦采蒂的「智慧」。

7. 蠕虫的秘密

带着以上讨论的启示和收获,我们再次返回锡耶纳公共宫的九人厅,以新的眼光审视《好政府的寓言》中的图像,重新处理前文中未遑解答的问题:那东墙上九位舞者身上奇怪的纹样,究竟意味着什么?那些蠕虫和飞蛾,究竟蕴含着洛伦采蒂怎样的「智慧」?它们是否真的如斯金纳所说,是沮丧和悲伤的象征,是城邦集体情绪的破坏者?

图50/《舞蹈》人物布局分析图

图51/《舞蹈》细节:蠕虫

图52/《舞蹈》细节:飞蛾

从舞者队列的顺序来看,有蠕虫和飞蛾图案者分别占据其中的第一和第六位元,在九人队列中并不特殊;但从视觉上看,它们确实位居中心,是其中最不被遮挡、最引人注目的形象。仔细观察可知,蠕虫图案与飞蛾图案之间紧密相连:它们身上都有红色的横向条纹,条纹数量基本上等于十条(图50-52),这让我们意识到,它们与其说是两种不同的生物(如斯金纳所认为),毋宁是同一种生物的两种不同的状态。那些没有脚的「飞蛾」严格意义上并不是飞蛾,而是前面的那些蠕虫长出了四叶翅膀而已。根据这番洞见,我们再来观察蠕虫图案者身后的那位舞者的背影,上面的图案乍看似乎是些抽象的纹样,但其实不然:那位居中央并与菱形图案相间而行的呈两头尖、中间鼓起的形状,明明白白是一个茧型图案(图53)。[087]我们甚至能从这个茧型图案上,看到原先蠕虫形状的暗示(两端有收缩的黑点,一端黑点上有红头)。从蠕虫、虫茧再到飞蛾——把三个图案联系起来,展现的恰恰是昆虫生命形态的完整过程;而茧型图案所提供的正是这一生命过程的第二个阶段——过渡的阶段。在这方面,斯金纳显然是看走眼了;他因为未能辨识出其中一个重要图像的信息,也不关注图像中其他细节的作用,只是用既定的观念代替了观察,致使他的阐释尽管显得言之凿凿,却与图像自身的逻辑背道而驰。

图53/《舞蹈》细节:虫茧

那么,九人舞蹈行列究竟代表什么?马克斯·塞德尔(Max Seidel)最早指出,舞者排成的蛇形线(S)是锡耶纳(Siena)城邦的象征;[088]蒲乐安在此基础上释为当时神学中上帝的本性「无限」 (infinity)的化身,意味着「平衡和更新」;[089]而简·坎佩尔(C.Jean Campell)则看作是「用舞蹈的循环往复来隐喻自然的生成过程」,从而是「现实」的一道「诗意的面纱」。[090]本文不拟在此做过多的讨论,只想从图像自身的逻辑出发,指出个人的一点观察。即,表面上看起来,从队列起始的第一人(着蠕虫图案舞者)到最后一人(打响板者旁边的红衣舞者),舞蹈行列显示的是一个时间过程;就此而言,穿蠕虫服者是第一人;穿虫茧服者是第五人;穿飞蛾服者是第六人。三者在舞队中所占据的位置(一、五、六),似乎看不出有任何的微言大义。但若我们从画面呈现的空间关系着眼,即会发现,舞队的九人恰好根据其所在的空间位置,构成了三种组合:第一种是由右面的三位舞者构成的一个三角形,第二种是由左面的三位舞者构成的另一个三角形,位居中间的舞者也构成一个三角形;他们恰恰是最引人注目的三位舞者,也只有他们是身穿生命图案服饰的舞者(图50)。三个三角形构成了左中右的空间关系;而中央的三角形占据着核心的位置。再仔细观察,组成中央三角形的三位舞者还具有空间的指示作用:第一位舞者(穿蠕虫服者,编号第一)指示着右面三位舞者的三角形,代表生命的第一阶段;第二位舞者(穿虫茧服者,编号第五)指示着中央的三角形,代表生命的第二阶段;第三位舞者(穿飞蛾服者,编号第六),代表生命的第三阶段。就此而言,这里的关键字其实不是「九」,而是「三」;「九」是「三」的倍数,其实也是「三」。

「三」在基督教语境中,首先也必然意味着「三位一体」(Trinity)。就中央三角形而言,这里的「三位一体」是蠕虫、虫茧和飞蛾的同时并存,即生命的「三位一体」。那么,两者之间真有关系?在图像表现中,蠕虫的姿势显得放肆和凶蛮,似乎与暴虐的圣父相似;虫茧则含蓄和静止,也类似于圣子的「道成肉身」;而长着翅膀的飞蛾,亦可与作为鸽子的圣灵相仿佛。笔者曾经在一项有关阿西西圣方济各教堂的研究中,揭示了教堂上堂的图像配置隐含着与之非常相似的「三位一体」,即:北墙的第一幅是创世的上帝形象;南墙第一幅是圣母领报即道成肉身或圣子的意象;东墙正在下降的鸽子与圣方济各双手合十跪地祈祷相组合,是圣灵的形象;图像程式从北墙到南墙再到东墙的发展,意味着从旧约的圣父时代向新约的圣子时代,最后向第三个也是最后一个时代——圣灵时代——过渡;而第三个时代的标志,即圣灵向圣方济各的降临,以及方济各会所承担的特殊使命。[091]将「三位一体」历史化并与「三个时代」相结合,肇始于十二世纪著名预言家约阿希姆(Joachim of Fiore,约1135–1202)的思想;但在十三至十四世纪,它已经变成了方济各会尤其是其中的属灵派的一项重要思想传统。前面已经说过,洛伦采蒂在九人厅绘制壁画期间(1338–1339),也在锡耶纳方济各会堂绘制系列壁画(包括现存的《圣路易》和《殉教》),从某种意义上说,这一期间他其实一直与方济各会属灵派的主题相始终;更何况,他的兄长皮埃特罗曾长期在阿西西方济各教堂下堂从事壁画绘制(尤其在1325年),该教堂的图像程式对洛伦采蒂来说绝不是秘密。蒲乐安提到,「1330年代末至1340初」,也就是洛氏作画期间,正值「融合了属灵派和新摩尼教的异端活跃之时」;而不久之前,甚至连锡耶纳九人执政官之一的Baroccino Barocci(1308–1311年在任)也持异端立场,并被宗教裁判所判处火刑;[092]而被洛伦采蒂画入笔下的方济各会殉教者,也都是极端的属灵派。因而在九人厅的壁画中,洛伦采蒂画上了受到属灵派思想浸染的图像并非没有可能。九人舞者图像组成的相互交错的三组人员,也让人想起约阿希姆著名的《三位一体图》(Tetragrammaton-Trinity diagram)的图像形式。其具体程式可以解读为:第一位舞者(穿蠕虫服者)开启第一时代(圣父时代);第五位舞者(穿虫茧服者)开启第二时代(圣子时代);而第六位舞者(穿飞蛾服者)正欲通过第三组舞者手搭的一座「桥梁」,恰好意味着第二时代的结束和第三时代的即将开启。而即将开启的第三时代,是一个理想的世界和黄金时代,按照约阿希姆的经典表述,「将不再有痛苦和呻吟。与之相反,统治世界的将是休憩,宁静和无所不在的和平」。[093]不错,最后的关键字正是「和平」。

当然,对于「学养有素的画家」洛伦采蒂而言,仍然有一个属于图像的问题没有解决。即,他为什么要采取蠕虫、虫茧和飞蛾的图案?这些图像又有什么来源?既然他在其他图像(包括前文讨论过的乡村风景画)中,强烈地显示了师法自然和图像传统、巧于因借的「智慧」,那么在同一个墙面的其他部分,这种逻辑难道不会同时发挥作用?

8. 何以是丝绸?

关于舞者所穿衣服的质地,学者们的态度不是漠不关心,就是轻率判定它们是丝绸。[094]

但为什么是丝绸?

从舞者图像的细部,可以清晰看出,每位舞者衣服的袖口或者下摆都缀有流苏,这样的质地表明:它们不一定是丝绸,更可能是羊毛类织物。

但实际上,不管是不是丝绸,它们确乎表述了丝绸的主题,其理由我们将下面出示。

首先让我们尝试去发现洛伦采蒂表述中一个明显的「观察」错误,即:他笔下的蠕虫和近似蜻蜓的飞蛾在生物学意义上并非一类;也就是说,他笔下的「蠕虫」羽化后变成的「飞蛾」要远为肥硕,形态与「蠕虫」毫不相像;而「蜻蜓」的幼虫则生活在水中,与其羽化后的成虫较为相似,俗称水虿,有六只脚和较硬的外壳。换句话说,洛伦采蒂的蠕虫和蜻蜓状的飞蛾并非出自观察,而是缘于概念或者图式。就概念而言,三种形态呈现的一致性可以为证;从舞蹈队列构思的复杂精妙也可以说明,其背后隐藏的观念,绝非斯金纳所欲防范对抗之负面情绪或恶,而是带有正面意义的、类似于「过渡仪式」(rite of passage)所欲达成的升华与完满。而就图式而言,问题是,在当时的欧洲又到哪里去寻找一种关于昆虫的图式,既可以满足上述「过渡仪式」的升华要求,又可以赋予洛伦采蒂以决定性的灵感?

这两种条件真的存在,而且就在洛伦采蒂所在的锡耶纳,就在九人厅里头。

图54/程棨本场景:浴蚕

图55/程棨本场景:捉绩

图56/程棨本场景:下蔟

前面详细论证了九人厅中东墙乡村部分的图像,对于楼璹《耕织图》中《耕图》部分的图式从局部到整体的借鉴、挪用与改造,事实上一直遗漏了对《耕织图》中《织图》部分的考察;当现在把眼光转向这一领域时,就会惊奇地发现《织图》部分的二十四个场面,从浴蚕开始到最后一张表现素丝的完成,正好描述了丝绸生产的全过程;其中养蚕、结茧、化蛾、产卵,再到缫丝和纺织的图像序列,都得到了历历分明的描绘(图54–59)。如果说洛伦采蒂受到楼璹《耕图》图式的影响是真确无误,那么,受到《织图》的影响也是题中应有之意。但在这里,洛伦采蒂应该说采取了与乡村风景部分不同的图像策略;与前者经常作近乎镜像的挪用相比,这部分采取了遗貌取神、不及其余的方式。仔细观察,图55中的蚕,也像洛伦采蒂的蠕虫那样雄壮硕大,作探身蠕动状;但它们的身体是白色,而洛氏的「蠕虫」(实质是蚕)则黑红相间。图56中的蚕茧较圆润,洛氏的则显尖长。差别最大的是蚕蛾,图57中的蚕蛾是真实的蚕蛾,体态肥硕;而在洛氏手中蚕蛾变成了「蜻蜓」。该如何解释此处出现的差异?

图57/程棨本场景:蚕蛾

图58/程棨本场景:经

图59/程棨本场景:剪帛

我们相信,丝绸和丝绸生产同样是洛伦采蒂在舞者系列图像中所欲表达的主题之一。但这种表达要受到几项条件的限制。第一,洛氏自己似乎不熟悉与蚕桑相关的丝绸生产的程式和过程,锡耶纳也不生产丝绸,故他对于《耕图》的模仿无法做到与乡村风景中那般镜像化的程度;[095]第二,洛伦采蒂自己的主要目的,是借用从《织图》撷取的重要形式因素,为他那带有异端色彩、深具危险性的思想(关于「三个时代」和方济各会使命的历史思辨),穿上了一件无害的、带有异国情调的外衣,故也不需要亦步亦趋地模仿;第三,正如前文所述,作为类型的《耕织图》本身亦蕴含着的以农耕和世俗生活为本建构一个理想世界的乌托邦情调,这种中国式的理想随着蒙元世界帝国的扩展而发皇张大,随着《耕织图》本身的流播而影响深远,而丝绸,便成为伴随这种理想的主要的物质和精神载体。

从古代以来,产自「赛里斯国」(Serica,即中国)的所谓「赛里斯织物」(Sericum,即丝绸),一直是西方世界最梦寐以求的稀缺资源;由于对其生产方式一无所知,西方人不惜为之编造了奇异的出身,认为来自赛里斯人的「羊毛树」,是他们「向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛」,再经他们的妻眷「纺线和织布」而成。[096]这种神奇的产品自然而然拥有了两种属性:第一,极其昂贵和奢侈;老蒲林尼(Pline l'Ancien,23–79)曾经哀叹,因为丝绸、珍珠等奢侈品,「我国每年至少有一亿枚罗马银币,被印度、赛里斯国以及阿拉伯半岛夺走。」[097]第二,质地殊胜和舒适;罗马作家这方面的评论多少带一点儿道德谴责的意味,如老蒲林尼说:「由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇人才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中」;[098]另一位罗马作家梭林(Solin,3世纪中叶)则说:「追求豪华的情绪首先使我们的女性,现在甚至包括男性都使用这种织物,与其说用它来蔽体不如说是为了卖弄体姿。」[099]前者极言丝绸之物质价值;后者则将丝绸柔顺、随体、宜人和透明的物质属性,升华为一种肯定人类世俗生活的精神价值,即舒适、自由自在和呈现人体之美。

十三世纪以降,丝绸伴随着蒙元帝国的扩张而在欧洲复兴。这一时期欧洲的丝绸大多来自蒙元帝国治内的远东和中亚,以及深受东方影响的伊斯兰世界(包括欧洲的西班牙和西西里);并在伊斯兰世界的影响之下,欧洲开始了仿制生产丝绸的历程(从穆斯林西班牙经西西里再到卢卡和威尼斯)。这一时期最为昂贵的丝绸,莫过于所谓的「Panni Tartarici」或「Drappi Tartari」(鞑靼丝绸或鞑靼袍)——前者出现在十三世纪末罗马教会的宝藏清单中,后者则被但丁(Dante Alighieri ,约1265–约1321)和薄伽丘(Giovanni Boccaccio,1313–1375)等文人津津乐道;[100]此物来自蒙元帝国(包括伊利汗国)与教廷之间的外交赠礼,实即中文文献中常提到的「纳石失」(织金锦,一种以金线织花的丝绸)。[101]这种丝绸用料华贵、做工复杂,蒙元帝室设置专局经营,主要用于帝室宗亲自用或颁赐百官和外番。[102]欧亚大陆对于这种织物趋之若鹜,但一货难求,地位之崇高直可做通货使用。我们从那个时期流行于商圈的《通商指南》即可了解,当时通商的主要目的地为中国(Gattaio/Cathay,即「契丹」),[103]其作者即佛罗伦斯人裴哥罗蒂,全书前八章描述如何前往中国的旅程,终点即元大都(Gamalecco,突厥语称Khanbaliq,即汗八里,今北京),而旅途中最昂贵的货物即丝绸,尤其是「各种种类的纳石失」(nacchetti d'ogni ragione),跟其他商品动辄成百上千件出售相比,其买卖单位只以一件来计算。[104]

但在欧洲,这些价值连城的丝绸首先被用于宗教场合。现存实物之一是保存于佩鲁贾圣多明我教堂的所谓「教皇本笃十一世法衣」(the paramentum of Pope Benedict XI),而其图像表现最早可见于锡耶纳画家的笔下,如西蒙内·马提尼最富盛名的《圣母领报》(The Annunciation with St.Margaret and St. Ansanus,图60),出现于向圣母报喜的大天使加百列所穿的衣袍——这种被西方学者称作「碎花纹」(tiny floral pattern)的图案,经笔者的仔细辨认,实出自中国和伊利汗国(波斯)以莲花为主纹的花叶组合(图61)。

图60/西蒙内·马提尼《圣母领报》 约1333年佛罗伦斯乌菲奇美术馆

图61/《圣母领报》大天使加百列衣袍上的纹样

在十四世纪晚期博洛尼亚的多明我会教堂的《圣母子》像中,也可看到圣母的蓝色外衣上同样出现金色莲花图案,这种图案正是在蒙元时期欧亚大陆从东方向西方传播的图像之一。这种纹饰一直到十五世纪仍普遍见于意大利丝绸图案之中,直至其源出佛教文化的异质性,被更符合基督教教义的石榴纹(鲜红的液汁象征基督的流血牺牲)所吸收,成为佛罗伦斯丝绸的基础纹样为止。我们恰好可以在图62的圣母衣袍中,看到红底丝绸上的金色莲花,向蓝底丝绸上金色石榴纹过渡的痕迹。而在洛伦采蒂《好政府的寓言》中,北墙图像那位令人生畏的老者身上,一系列似乎从未引起学者关注的莲花图案(图63),则向我们展示了一个较早阶段的莲花样态。

图62/《圣母子》圣母衣袍细节:莲花纹与石榴1378/1380年意大利博洛尼亚国立美术馆藏

图63/北墙《好政府的寓言》老者衣袍细节:莲花

另一类被用于宗教用途的是薄如蝉翼的轻纱。施坦伯格(Leo Steinberg)在一项著名研究中发现,大约从1260年开始,意大利绘画中关于圣子的表现,出现了一个引人注目的变化,即他身上的衣饰从原先严密裹卷的状态,开始变得半撩分卷,然后逐渐露腿,最后质地变得越来越透明,呈现一个「渐趋暴露」的过程。[105]就箇中变化的原因,施坦伯格的经典答案是归结为这一时期基督教「道成肉身」之神学愈来愈强调上帝之人性的影响。然而对本课题而言,更重要的是关于物质文化的问题:为什么这一基于神学的艺术变化会与丝绸的使用相伴随?是神学的变化导致了丝绸的使用,还是丝绸的运用本身亦促进了神学的变化?

图64/北墙《好政府的寓言》场景:和平女神

现在,当我们再次重返九人厅时,一切将显得与众不同。在北墙,在《好政府的寓言》上,和平女神之所穿的,正是一身轻软贴体、柔若无物的丝绸(图64)。除此之外,在东墙的《好政府的功效》中,城乡之交的城墙上的「安全」(Secvritas)女神,也是一身素白的丝绸(图65);而在西墙的《坏政府的寓言》中,「暴政」的宝座之下,还有一位身穿素丝的女神,她被绳索束缚着坐在地上(图66);旁边的榜题给出,她即北墙上坐在左侧宝座上的「正义」女神——暗示在「暴政」的状态下,「正义」得不到伸张。图像识别和视觉经验都强烈地告诉我们,三位女神其实不是三位,而只是一位;是同一个形象呈现的三种不同的形态。首先,她们身穿素丝,都有一头金发,身材与长相基本一致;其次,东西二墙的女神在一切方面都形成正反的对位:在东墙,是伸展四肢的女神腾身空中,左手捧着一个绞架,将一个强盗送上刑台,而在西墙,女神保持基本相同的姿态,但手脚均被束缚,束缚她的人牵着一根绳子,与东墙的强盗刚好形成镜像关系;第三,只有北墙的女神保持了对上述二者的超越地位,她既不强制别人,也不被人强制,而是自己支撑着自己,呈现出轻松放逸的状态和不假外求的自足。这里,尽管每位女神旁都有榜题标志她们的身份,但榜题的使用并不具有优先性。事实上占据优先性的恰恰是图像;是图像用自足的方式界定了自己,而不是观念用强制的方式框定了图像。这里,「安全」的意义即来自图像直言的对于敌人的强制;而被束缚的状态则直接界定了「不公正」,也就是「暴政」;而更重要是「和平」,它与任何强制与被强制均不同,只是发自内在状态的充足、自持和平静——意味着当你进入如图像中女神那样的状态时,「和平」便降临了。而丝绸,因着它能最大限度地随顺由人、体贴入微和透明无碍,成为上述自由、宁静、不假外求的精神境界的最佳物质表征。

图65/东墙《好政府的功效》场景:安全女神

图66/西墙《坏政府的寓言》场景:被束缚的正义女神

这是「和平」的三位一体;更是「丝绸」的三位一体。

与此同时,丝绸不仅把锡耶纳九人厅的三个墙面有机连接在一起,更把锡耶纳与外在世界连接为一个整体。

东墙风景有一个前人一直没有关注的重要细节,那就是画面远处石桥上方有一座城市,榜题文字是Talam,指现实中的城市塔拉莫内(Talamone);这是作为内陆共和国的锡耶纳为了获得出海口而购买的港口城市,它位于锡耶纳西部的第勒尼安海(Tyrrhenian Sea)沿岸,是锡耶纳通向东地中海的出海口,与热那亚、威尼斯、西西里相通,并通过北非和地中海东部的伊斯兰国家,进而与蒙元帝国主导的整个欧亚大陆有紧密的贸易和文化来往。画面右下方的一座红色石桥,正好是内陆锡耶纳与海外世界的连接点;而桥上有一支商队正在行进,可看到驴身上所驮的长而窄货物,有明显的商号标记和井字形绳结,据当时文献记载,这种叫torsello的绳结是专门供打包丝绸所用。[106]这意味着,整个东墙画面的叙事始于这样一个场景:一支商队驮着从海外进口的丝绸,向锡耶纳城市的腹地进发。这一丝绸的主题从右至左穿越包括红色石桥和红色城门在内的两座「桥梁」,到达城市广场的中心(图67、68);而与舞者的主题相融合,并在跨越由两位舞者(其中一位身着红衣)组成的第三座「桥梁」之前,达到叙事的高潮。

图67/东墙《好政府的寓言》细节:塔拉莫内城和桥上的商队

图68/丝包Torsello放大图

与九人厅毗邻的另一个空间——立法委员的议事厅(Sala del Consiglio,后改名Sala del Mappamondo,即「地图厅」),洛伦采蒂的另一幅重要图像,则给出了我们所叙述故事的真实背景。该厅中最著名的画作是西蒙内·马提尼绘于1315年的《宝座上的圣母子》(Maestà);在该画正对面的西墙上,是一幅他绘于1328年的《蒙特马希围困战之中的圭多里乔》(Commemoration of Guidoriccio Da Fogliano at the Siege of Montemassi)人物像。而在后者的下方,洛伦采蒂于1345年画了一幅圆形世界地图(Mappamundi);地图本来画在一个转盘上,转盘早已不存,但当时转动留下的痕迹仍清晰可辨(图69)。在这幅世界地图中,洛伦采蒂将锡耶纳绘于中央,置于对面圣母的目光之下——象征著作为保护神的圣母对锡耶纳的直接庇佑。

图69/安布罗乔•洛伦采蒂《世界地图》残迹1344年

图70/朱斯托·德·梅纳博埃(Giusto de'Menabuoi)《创世》 1378年锡耶纳公共宫议事厅帕多瓦洗礼堂

这幅失落了的世界地图,可以借助十四世纪下半叶意大利帕多瓦洗礼堂(Padua Baptistery)的天顶壁画中的一幅地图,揣测其大致的形貌(图70);后者画出了地中海世界,和欧亚非三块大陆,其中详细描绘出意大利、希腊、红海、阿拉伯半岛和世界其他地区。这面地图明显受到阿拉伯世界地图和托勒密世界地图的影响,较之中世纪早期的T–O形世界地图(O代表圆形世界,O中之T代表分隔欧亚非三洲的海洋江河;亚洲位于T字上部,欧洲和非洲分居T字两侧,世界的中心是耶路撒冷),已有明显的进步。洛伦采蒂世界地图的具体细节,我们并不清楚,但它把锡耶纳画在地图的正中心,代表着当时锡耶纳一种独特的世界观。

图71/《马可波罗游记》抄本插画场景:《忽必烈授予波罗兄弟金牌》 1400年巴黎法国国家图书馆藏(MS Fr.2810)

图72/元八思巴文圣旨金牌内蒙古自治区考古所藏

但事实上,十三至十四世纪正值蒙元帝国开创的世界史时代,整个欧亚大陆的中心是在东方;条条道路通向的不是罗马,而是大都。现存于法国国家图书馆的《马可波罗游记》十五世纪初抄本,出现了波罗兄弟从忽必烈手中接过金牌的情景(图71);画中的金牌,可同现存内蒙古博物馆的金牌实物(图72)相印证,牌面刻有八思巴文,往来使者和行人们凭借金牌,可以在路途中畅通无阻。因此,当时的锡耶纳虽然位于内陆,但已经和广阔的世界连成一个整体。

图73/《耕织图》程棨本场景:剪帛细节

图74/《剪帛》附诗

而在我们的故事中,甚至两幅画的叙事本身,也相互呼应着这种贯穿欧亚大陆的联系。在《耕织图》系列的最后一个场景「剪帛」(图73)中,有楼璹所配的一首五言诗(图74):

剪帛

低眉事机杼,细意把刀尺。

盈盈彼美人,剪剪其束帛。

输官给边用,辛苦何足惜。

大胜汉缭绫,粉涴不再着。

叙述的一方面是,织女们在辛苦大半年之后,将收获的成果——一批批素白的丝绢——剪切成匹,再把它们收叠起来,等着放进左边的藤筐里;另一方面,诗中的五、六两句交代了这些美丽丝绸的用处和送往的目的地:「输官给边用,辛苦何足惜」,也就是说,这些丝绸是作为赋税被朝廷征用,而朝廷则以之为贡品,运送给边关外的异国。南宋时的边关是北边虎视眈眈的金,而蒙元时的边关更在关山之外——当时的涉外贸易既可以在各蒙古汗国之间,更可以在广阔的欧亚大陆范围内进行,但从宋到元朝,以农桑立国的基本国策并未改变,因此,这些丝绸被用于国际贸易的角色不但不会改变,而且只会有过之而无不及。那么,当元初的画家程棨在临摹和抄录《耕织图》至此时,他会像当年的楼璹那样想起宋金交界处的边关,一条风雪交加的小道,一些运送丝匹的人群吗?他会想起另一个并非遥不可及的天涯,一座小小的山城吗?想起他笔下那些美丽的丝绸,会用特殊的包装,装载到一群驴子身上,并在一个春光明媚的日子,穿过一座石桥,再穿过一道城门,最后穿在那些优雅的舞者和美丽的女神身上吗?

一定会的。

他只是没有想到,那条穿越欧亚、从杭州到达锡耶纳的小道,今天会被叫做「丝绸之路」;他更没有想到的是,在那些运送丝绸的可爱的大眼睛动物身上,还运载了很多其他东西,其中居然有一件他本人或弟子亲手绘制的《耕织图》。

余论:和平女神的姿势

在故事的末尾,我们还需要处理一个前文无暇顾及的问题。

前文谈到,《好政府的寓言》系列画从十四世纪至十八世纪都被称为《和平与战争》,故根据当时人的视觉经验,九人厅图像布局的中心无疑是「和平」女神。这种中心的实质并非北墙墙面的物理中心,而是透过象征锡耶纳(即「共同的善」)的老者和象征「正义」的女神的围合而呈现的视觉中心。以三人关系来看待图像,即会发现这三人构成了另一种三位一体,有着从左右两侧的中心向正中央过渡的倾向;而从视觉形态看,也就是从两侧威严的正面形象,向中央轻松放逸的侧坐形象的过渡。

首先补充说明一下两侧的图式。那是以中央高大人物的正面像和左右胁侍者构成的图式,其原型为欧洲十二世纪肇始的《最后审判》图式;从最早的哥特式教堂——巴黎圣德尼修道院教堂( Basilica of St Denis)——西面门楣上的浮雕《最后审判》(Portal of the Last Judgment)上,可以清楚看到这一图式的早期模型。其中耶稣位于中心,两旁围绕着相对矮小的圣徒;门楣上的饰带,左边为上天堂的选民,右边是下地狱的罪人,它们共同构成了众星拱月式的构图。同样的构图也出现于乔托为帕多瓦(Padova)的斯科洛维尼礼拜堂(Scrovegni Chapel)所画的《最后审判》壁画中,只不过原先在门楣上方的选民和罪人,现在被放在基督和圣徒的下方。

洛伦采蒂「共同的善」的画面毫无疑问应用了这种《最后审判》图式。[107]除了我们提到过的中心构图之外,还可以从画面的这一细节看出:左边是二十四位锡耶纳立法委员,作为善人而与《最后审判》图像中的选民对应;右边可以辨认出几个被缚的罪犯,亦可与《最后审判》中的罪人对应。锡耶纳象征者位于「和平」、「坚毅」、「谨慎」,和「宽厚」、「节制」与「正义」之间。左侧的「正义」图像组合虽然不那么典型,基本也可以划入一类。

图75/伊特鲁里亚石棺公元前5世纪罗马国家考古博物馆藏

那么,北墙画面的中心从两侧向和平女神的集中,从图式意义上,即意味着传统基督教《最后审判》图式的中心地位,已被一个明显非基督教色彩的图式取代;该图式呈现为一个头戴桂冠、手拿桂枝、单手支头、斜倚在靠垫上的女性形象,流露出一番轻松放逸、自在自如的气息,与旁边的最后审判图式之庄重、紧张和极端的正面性,形成鲜明的反差。这个形象又是从哪里来的?她又意味着什么?2013年,我在佛罗伦斯哈佛大学文艺复兴研究中心(Villa I Tatti)时,曾与美国学者卡尔·施特雷尔克(Carl Strehlke)有过相关讨论,他提醒我注意这类图像的西方古典渊源,如古罗马时期伊特鲁里亚石棺上的斜倚形象(图75)等;另外一个可议的来源是古典和中世纪表现忧郁或沉思的图像志(图76)。然而,上述形象中的沉郁和紧张气质,却与和平女神的轻松放逸多有不合。那么,还有其他来源吗?

图76/德托·奥兰多(Deoato di Orlando)《圣约翰》 14世纪法兰克福施特德尔美术馆藏

图77/拉施德丁《史集》 大不里士抄本插图:《秦始皇》

图78/拉施德丁《史集》 大不里士抄本插图:《商王成汤》

正好,在1314年伊利汗国大不里士的《史集》抄本中,就绘有斜倚和支肘沉思的中国皇帝形象;更有趣的地方是,他们正好也被两个胁侍者(此处是站立)围合在中间,这样的构图与《好政府的寓言》完全相同,无疑旨在突显姿态放松的中间人物(图77、78)。这里的中国皇帝和胁侍者具有明显的中国渊源(如所戴的乌纱帽、旒冕和硬翅襆头,人物的长相等)。[108]既然洛伦采蒂有机会看到同一部书中的《处决贾拉拉丁·菲鲁兹沙赫》画像,并在画作《圣方济各会士的殉教》中深受其影响,那么,他又有什么理由拒绝受到同书其他画面和图式的启示?这些中国皇帝摆出了日常生活中的姿态,充满了禅宗般随遇而安、触处皆是、担水砍柴无非妙道的气息,但却没有画出动作所在的场景。据推测,可能是因为抄本绘画的作者在转抄、摹写中国书籍或绘画的原本时,只保留了动作而省略了场景所致。这反过来也说明了转抄者对于这些动作的印象之深。而透过这些动作流露出放逸自如的情愫,恰是中国五代宋元时期人物画的神韵所在(图79、80),这与洛氏笔下的和平女神,确实有异曲同工之妙。

图79/周文矩《文苑图》细节10世纪北京故宫博物馆藏

图80/刘贯道《消夏图》细节13世纪下半叶堪萨斯城纳尔逊艺术博物馆藏

不仅如此,这些动作可能还有更深的跨文化渊源。

据劳伦·阿诺德(Lauren Arnold)的研究,伯希和(Paul Pelliot)在1922年编纂《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录》时录入一部《大方广佛华严经》抄本(图81),抄写年代为1346年(伯氏原定1336年);阿诺德认为,它即当时作为元廷赠与教廷的礼物,而被梵蒂冈图书馆收藏。[109]扉页上用蓝底金色图案表现佛传故事,包括出胎、逾城、在宫中、出家和入涅槃等场景;其中的入涅槃图像,经放大即可看到,上面的佛陀正是呈现为躺在床榻上、用手枕头的形象(图82)。佛经中解释「涅槃」即「得大自在」、「得大解脱」;换言之,在佛教文化中,「涅槃」不是生命的终结,而是生命获得了最终的自由和解放。这个例子可以证明一个事实,即此类直接来自中国的图式,连同其终极肯定生命的观念,伴随着其他经中亚和西亚中转的类似模式,已经进入十四世纪的意大利。[110]

图81/《妙法莲华经》扉页插图:《佛传》 1346年梵蒂冈宗座图书馆藏

图82/《佛传》场景:入涅槃细节

综上所述,我们不能就和平女神的姿势问题,得出任何一个单一来源的答案。显然,她的形貌是本地(意大利)的;她的光脚和半裸体,手持的桂叶和头戴的桂冠,都是古代(希腊、罗马)的;她斜倚支颐的体态有可能来自古代,更可能源出东方;而她所穿的丝绸则明显是东方的,更可能是中国的;尤其重要的是,她所流露出来的整体精神气质,那种与丝绸相得益彰的轻松放逸和自在自如,是西方从未出现过,却与伊利汗国抄本绘画中的中国皇帝,最终与中国的《消夏图》、《涅槃图》中流露出来的精神境界高度一致……因此,和平女神的姿态本身即多种文化因素复合的产物。

最后,这种文化复合的过程亦可用以概括九人厅的整体图像布局。其中北墙上正襟危坐的老者和女神、东墙中百业兴盛的景象,确乎是古希腊罗马的政治理念(「共同的善」和「正义」),以及从古代迄至中世纪的技艺观念( 「手工七艺」)之体现;北墙上《最后审判》图式则是典型基督教的。这一模式亦可扩展到理解东西二墙上犹如天堂与地狱般截然对立的图像布局。但耐人寻味的地方在于,有别于通常的《最后审判》模式,图像布局在东西墙面上恰好形成与传统布局的颠倒与背反;即如今是空间方位的东方占据了《最后审判》模式中代表选民的左,空间方位的西方占据了原先代表罪人位置的右。与这种颠倒相呼应的是图像形态上东方图式在东墙上面的殊胜表达,也就是中国《耕织图》中「耕」和「织」的图式与东墙乡村和城市图像的深刻对位。而丝绸和丝绸之路,则成为这一从东向西的文化旅程的物质载体;与之同时,同一条道路亦可成为中国式观念东风西渐的通衢大道。所谓「好政府的寓言」,难道不正是《耕织图》所依据的中国古典观念——《尚书》中所谓的「善政」——之东风,在欧亚大陆西陲的强劲回响吗?就此而言,九人厅中,和平女神作为中心而取代《最后审判》模式的过程,绝非单纯的西方古典异教文化的复兴,而是包括西方、东方和本地的文化因素,尤其是以《耕织图》为代表的世俗中国文化理想的一次「再生」(renaître),一次跨文化的文艺复兴(a transcultural Renaissance)。

注释:

01李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》(北京:北京大学出版社,2016年),页22,362–364。

02李军:《弗莱切尔「建筑之树」图像渊源考》,收入中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第十一辑(广东:中山大学出版社,2009年),页1–59;后收入《穿越理论与历史:李军自选集》(上海:上海人民出版社,2012年)。

03此前所作的三个案例分别为:「安布罗乔·洛伦采蒂的三种构图」、「『从东方升起的天使』——在『蒙古和平』的背景下看阿西西圣方济各教堂图像背后的东西文化交流」和「南京灵谷寺无梁殿的『适应性』研究:以欧亚大陆为背景」。第一个案例,笔者曾两度宣讲于中央美术学院开设的「跨文化美术史研究:方法与案例」课程(2013、2015年);第二个案例,宣读于哈佛大学和南京大学合办的「文艺复兴与中国文化振兴」国际研讨会(南京:南京大学,2015年10月16–17日);第三个案例,宣读于中国人民大学艺术学院举办的「2015文艺复兴高峰论坛」国际学术研讨会(北京:中国人民大学,2015年11月14日)。

04 《好政府的寓言》原为北墙图像的名称,但为了叙述的方便,本文有时借以统称「九人厅」三面墙的整体图像,即所谓《好坏政府的寓言》(The Allegory of Good and Bad Government),包括北墙的《好政府的寓言》、东墙的《好政府的功效》和西墙的《坏政府的寓言和功效》。另,图像系列的本名应是《和平与战争》(La Pace e la Guerra),此处使用《好政府的寓言》是从俗。相关讨论详见下文。

05学者对于该男性人物的象征含义有不同的说法,大致可分为:(1)象征「共同善」之理念(鲁宾斯坦);(2)象征负责「共同善」之理念的政府(斯金纳);(3)锡耶纳公社的人格化。三种含义的细微差别与本文的主旨无关,故不深论,但本文大致依从第三种说法。参见Joachim Poeschke, Italian Frescoes: The Age of Giotto, 1280–1400 (New York: Abbeville Press, 2005), 291。

06 Frederick Hartt , History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture, 2nd ed. (New York: HNAbrams, 1979), 119.

07 John White, Naissance et renaissance de l'espace pictural , trans. Catherine Fraixe (Paris : Adam Biro, 2003), 94.

08同上注,页96。

09 Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1965), 142; HWJanson, with Dora Jane Janson, History of Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day , 2nd ed. (New York: Abrams, 1977), 328.

10 Joachim Poeschke, Italian Frescoes , 291.

11 Nicolai Rubinstein, “Political Ideas in Sienese Art: The Frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo Pubblico,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 21.3–4 (1958): 181–82.

12同上注,页185。

13同上注。

14同上注,页183–184。

15 Otto Pächt, “Early Italian Nature Studies and the Early Calendar Landscape,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 13.1–2 (1950): 41.

16 Uta Feldges-Henning, “The Pictorial Programme of the Sala della Pace: A New Interpretation,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 35 (1972): 150–51.

17同上注,页151–154。

18同上注,页155。

19 Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher,” Proceedings of the British Academy 72 (1986): 1–56.

20 Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti's Buon Governo Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 62 (1999): 1–28.

21同上注,页16,19。

22这段文字后来在1592年Clementine版武加大译本《圣经》中作为窜文被删。参见上注,页20。

23 Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti's Buon Governo Frescoes ,” 22.

24同上注,页20。

25同上注,页26。

26同上注,页26–28。

27同上注,页25。

28 Max Seidel, “‘Vanagloria’: Studies on the Iconography of Ambrogio Lorenzetti’s Frescoes in the Sala della Pace,” in Italian Art of the Middle Ages and the Renaissance, vol. l, Painting (Munich: Hirmer Verlag, 2005), 297–99.

29 Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti’s Buon Governo Frescoes,” 20.

30 Joseph Polzer发现了北墙图像的物理中心点(两条对角线的交汇处)恰好位于“和平”与“坚毅”之间,认为表示“公社的和平需要强力(force)保护”之意。见Joseph Polzer, “Ambrogio Lorenzetti’s War and Peace Murals Revisited: Contributions to the Meaning of the Good Government Allegory,” Artibus et Historiae 45 (2002): 88。但图像的物理中心与图像布局的视觉中心有本质的差别,本文强调的是图像布局的视觉中心,而此一中心即按图像布局自身呈现的相互关系而展现。

31 Joseph Polzer, “Ambrogio Lorenzetti’s War and Peace Murals Revisited,” 84–85.

32 同上注,页85。

33 同上注,页103。

34 Otto Pächt, “Early Italian Nature Studies and the Early Calendar Landscape,” 41.

35 Frederick Hartt, History of Italian Renaissance Art, 119.

36 Bernard Berenson, “A Sienese Painter of the Franciscan Legend” Part I & II, Burlington Magazine for Connoisseurs 7 (1903): 3–35; 8 (1903): 171–84; Gustave Soulier, Les Influences Orientales dans la Peinture Toscane (Paris: Henri Laurens, 1924), 343–53; I.V. Pouzyna, La Chine, l’Italie et les Débuts de la Renaissance (XIIIe-XIVe siècles) (Paris: Les Éditions d’art et d’ histoire, 1935), 77–96; George Rowley, Ambrogio Lorenzetti (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958), 116–17.中文讨论参见郑伊看:《蒙古人在意大利:14–15世纪意大利艺术中的“蒙古人形象”问题》(北京:中央美术学院博士论文,2014年);文摘版见《蒙古人在意大利:14世纪意大利艺术中的“蒙古人形象”问题》,《美术研究》2016年5期,页88,97–103。

37 Timothy Hyman, Sienese Painting: the Art of a City-republic (1278–1477) (New York: Thames and Hudson, 2003), 113.

38 同上注。

39 原载《美术史学》(东北大学美学·美术史研究室编),第7号(1985年),页136–170;收入田中英道:《光は东方より:西洋美术に与えた中国·日本の影响》(东京:河出书房新社,1986年),页101–137。相关讨论参见张烨:《东方视角的西方美术史研究:以田中英道的〈光自东方来〉为例》(北京:中央美术学院硕士论文,2016年),页33。

40 田中英道:《西洋の风景画の発生は东洋から》,《东北大学文学研究科研究年报》第51号(2001年),页1–27。

41 田中英道:《光は东方より》,页128。

42 同上注,页106–127。

43 笔者在参考日文文献方面得到了学生张烨的帮助,特致谢忱。另参张烨:《东方视角的西方美术史研究》,页31–35。

44 小佐野氏指田中氏的方法仍属于单纯的“形态学”范畴,仅仅基于人的容貌、服饰和画面空间的类似性进行讨论,缺乏说服力。参见张烨:《东方视角的西方美术史研究》,页33–34。

45 田中英道:《光は东方より》,页132。

46 如田中氏就乔托等画家所画人物衣服上的奇怪文字,提出为蒙古八思巴文的精辟见解。参见Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures: the Franciscan Mission to China and Its Influence on the Art of the West, 1250–1350 (San Francisco: Desiderata Press, 1999), 124–25; Rosamond E. Mack, Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300–1600(Berkeley, California: University of California Press, 2002), 51–71; Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads: Ambrogio Lorenzetti and the Mongol Global Century, 1250–1350,” Journal of World History 21.2 (2010): 190–91.

47 James C. Y. Watt, The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty (New York: Metropolitan Museum of Art, 2010), 236.

48 Roslyn Lee Hammers (韩若兰), “Reconstructing Lou Shu’s Pictures of Tilling and Weaving,” in Pictures of Tilling and Weaving: Art, Labor, and Technology in Song and Yuan China (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011), 9–40.

49 王红谊主编:《中国古代耕织图》(北京:红旗出版社,2009年),上册,页86。

50 转引自韩若兰著Pictures of Tilling and Weaving,页214。鉴于该书对楼璹文本的断句和理解有众多问题,引文为笔者所断。另参顾大朋点校:《楼钥集》(杭州:浙江古籍出版社,2010年),卷七四,页1334。

51 本文作者在刚研究此画时即有这样的直觉,并为复原做了一定工作。后读到韩若兰博士的著作,发现她已经做出了这一判断,并完成了《耕图》中二十个场面在《耕获图》的拼合(尚缺一个场面未画,原因不详)。下文将直接引用韩若兰的观点。

52 Roslyn Lee Hammers, “The Book of Agriculture: Clerks and the Cultivation of Agrarian Knowledge,” in Pictures of Tilling and Weaving, 126–45.

53 参见王潮生主编:《中国古代耕织图》(北京:中国农业出版社,1995年),页33–178。

54 同上注,页126。

55 雷·韦勒克、奥·沃伦着,刘象愚、邢培明、陈圣生、李哲明译:《文学理论》(北京:三联书店,1984 年),页259。

56 Roslyn Lee Hammers, Pictures of Tilling and Weaving, 44.

57 同上注。

58 同上注,页62。

59 同上注,页42。

60 叶子奇:《草木子》,卷三上《克谨篇》,转引自萧启庆:《内北国而外中国:元朝的族群政策与族群关系》,《内北国而外中国:蒙元史研究》(北京:中华书局,2007年),下册,页475。

61 萧启庆:《蒙古帝国的崛兴与分裂》,《内北国而外中国:蒙元史研究》,上册,页5。

62 杉山正明着,周俊宇译:《忽必烈的挑战:蒙古帝国与世界历史的大转向》(北京:社会科学文献出版社,2013年),页134–139。

63 宋濂等撰:《元史》(北京:中华书局,1976年),卷一四六,页3458。

64 《元史》,卷九三,页2354。

65 “图式”(schema)问题可以纳入在两种理论模式之中。一种是从康德到现代认知心理学中的“图式理论”(Schema theory),意为人类知识或经验的结构和组织方式;尤其是所谓的“意象图式理论”(Image schema theory),指人们与环境互动时产生动态的、反覆出现的组织模式,如空间、容器、运动、平衡等等。另一种指艺术心理学中由贡布里希(E.H.Gombrich)提出的“图式-修正”或“制作-匹配”理论,重点在探讨艺术图像如何在与自然和传统的互动中具体生成的过程。本文所使用的“图式”介乎二者之间,指图像或关于图像的视觉经验中反覆出现的组织和结构方式。

66 Roslyn Lee Hammers, Pictures of Tilling and Weaving, 24.

67 同上注,页23。

68 李军:《可视的艺术史》,页22。

69 张铭、李娟娟:《历代《耕织图》中农业生产技术时空错位研究》,《农业考古》2015年4期,页74–75。

70 Aloïs Riegl, Problems of Styles: Foundations for a History of Ornament, trans. Evelyn Kain (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992), 9.

71 如在洛伦采蒂笔下,西方艺术史上首次出现的横轴构图、城乡布局等,很容易令人联想到北宋张择端的《清明上河图》;后者同样用城门区分出乡村与城市空间,并通过桥进入另一环境。另外,从高处俯瞰的山水图式在宋元甚至唐五代时期的中国已经非常常见,如五代敦煌壁画《五台山图》、北宋王希孟的青绿山水《千里江山图》等;除此之外,《好政府的寓言》与《清明上河图》在图像空间中的诸多细节表现(如楼上的旁观者、楼下的售卖场景等)都非常相似。但它们只为本文提供一般的语境,不足以给出本文所需的充分的因果联系,故须另行处理。

72 按照西文著作习惯,作为弟弟的安布罗乔•洛伦采蒂简称应为安布罗乔;本文则因其为讨论焦点,转称之为洛伦采蒂,以与其兄相区别,下文仅称其兄为皮埃特罗。

73 Joseph Polzer, “Ambrogio Lorenzetti‘s War and Peace Murals Revisited,” 75.

74 同上注。

75 同上注。

76 Daniel Arasse, Histoires des peintures (Paris: Denoël, 2004), 71.

77 参见李军:《可视的艺术史》,页261–280。

78 Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, Medieval Academy Book, no. 24, ed. Allan Evans (Cambridge, Massachusetts: The Mediaeval Academy of America, 1936).

79 Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads,” 202.

80 S.Maureen Burke, “The Martyrdom of the Franciscans by Ambrogio Lorenzetti,” Zeitschrift für Kunstgeschichte 65.4 (2002): 478–83.

81 Lorenzo Ghiberti, I commentarii: Biblioteca nazionale centrale di Firenze, II, I, 333 (Firenze: Giunti, 1998), 88.

82 参见郑伊看:《14世纪“士兵争夺长袍”图像来源研究》,《艺术设计研究》2013年3期,页95–101;以及作者的未刊稿:《“从东方升起的天使”:在“蒙古和平”语境下看阿西西圣方济各教堂图像背后的东西方文化交流》。

83 学者一般指出蒙古人在意大利的事实有:(1)1300年罗马教会千年大庆(the Jubilee of 1300)时,曾有一队来自中国的蒙古基督徒前来朝圣;(2)当时在地中海地区和意大利盛行奴隶贸易,涉及很多蒙古奴隶。这都给安布罗乔如实刻画蒙古人提供了条件。参见Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures, 58; Iris Origo, “The Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,” Speculum: A Journal of Medieval Studies 30.3 (1955): 321–66; Leonardo Olschki, “Asiatic Exoticism in Italian Art of the Early Renaissance,” The Art Bulletin 26.2 (1944): 95–106。

84 Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads,” 204.

85 同上注,页206–207。

86 同上注,页189。

087 坎佩尔最早提到了这一点,但具体观察和分析全出自笔者个人。参见C.Jean Campell, “The City‘s New Clothes: Ambrogio Lorenzetti and the Poetics of Peace,” The Art Bulletin 83.2 (2001): 247。

088 Max Seidel, “‘Vanagloria’: Studies on the Iconograpy of Ambrogio Lorenzetti‘s Frescoes in the Sala della Pace,” 308.

089 Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads,” 196–97.

090 C.Jean Campell, “The City‘s New Clothes,” 248–49.

091 李军:《历史与空间:瓦萨里艺术史模式之来源与中世纪晚期至文艺复兴教堂的一种空间布局》,收入中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第九辑(广东:中山大学出版社,2007年),页345–418;后收入《穿越理论与历史:李军自选集》。

092 Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads,” 214.

093 Jean Delumeau, Une histoire du paradis: le Jardin des délices (Paris: Fayard, 1995), 48.

094 前者如斯金纳和费尔森–亨宁;后者如坎佩尔、蒲乐安和派崔克·布琼(Patrick Boucheron)。分别见Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti‘s Buon Governo Frescoes,” 1–28; Uta Feldges-Henning, “The Pictorial Programme of the Sala della Pace,” 145–62; C.Jean Campell, “The City’s New Clothes,” 246; Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads,” 197; Patrick Boucheron, Conjurer la peur: Sienne, 1338 (Paris: Seuil, 2013), 229。

095 克劳迪奥·扎尼尔(Claudio Zanier)在一项有趣的研究中指出,尽管欧洲在十世纪以后即已懂得养蚕,但十五世纪以前几乎没有任何文献谈到养蚕与丝绸生产的关系。他把原因归结为性别,即当时养蚕和生产丝绸均由妇女负责,局限在家庭内部并具有排他性,不宜引起以男性撰述为主体的文献的关注。参见Claudio Zanier, “Odoric‘s time and the Silk,” in Odoric of Pordenone from the Banks of Noncello River to the Dragon Throne (Pordenone: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, 2004), 90–104。但本文的研究证明存在着例外,即洛伦采蒂以图像方式记录了养蚕与制丝的关系。鉴于同时代的图像(如一幅西班牙细密画)因画者无缘得见真蚕,只能把它们画成像绵羊被圈养在栏中的形象,而洛伦采蒂之所以做到跨时代的突破,唯一合理的解释即在于他看到了来自中国的《耕织图》。

096 戈岱司(George Coedès)编,耿升译:《希腊拉丁作家远东古文献辑录》(北京:中华书局,1987 年),页10。

097 同上注,页12。

098 同上注,页10。

099 同上注,页64。

100 但丁《神曲·地狱篇》第十七歌,十七节及薄伽丘注。参见Giovanni Boccaccio, Il Comento di Giovanni Boccacci sopra la Commedia di Dante Alighieri (Firenze: n.p., 1731), 331。

101 Rosamond E. Mack, Bazaar to Piazza, 35; Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures, 18; 尚刚:《纳石失在中国》,《古物新知》(北京:三联书店,2012年),页104–131。按纳石失并非中国出口欧洲丝绸的全部,除了成品丝绸之外,另外一种销往欧洲的大宗商品是生丝原料。

102 尚刚:《纳石失在中国》,《古物新知》,页121。

103 Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, 21–23.

104 意大利原文为 “A Pezza si vendono: Velluti di seta e cammucca, e maramati, e drappi d‘oro d’ogni ragione, e nacchetti d‘ogni ragione, e nacchi d’ogni ragione, e similmente drappi d‘oro, e di seta salvo zendadi”,意谓“按件出售的商品有:丝绒、锦缎(cammucca,即英语中的damask)、maramati、各种金线丝绸、各种种类的纳石失和全布绢衣服(nacchi),以及薄纱以外的丝织物和加金织物。”见Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, 36。

105 Leo Steinberg, La sexualité du Christ dans l‘art de la Renaissance et son refoulement modern, trans. Jean-Louis Houdebine (Paris: Gallimard, 1987), 174.

106 C.Jean Campell, “The City‘s New Clothes,” 257.

107 斯金纳称为“一幅世俗化的《最后审判》图像”。参见Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti‘s Buon Governo Frescoes,” 11。

108 巴兹尔·格雷(Basil Gray)推测它们的最初来源(the ultimate source)可能是一幅中国卷轴画。见Basil Gray, The World History of Rashīd Al-Dīn: A Study of the Royal Asian Society Manuscript (London: Faber and Faber, 1978), 23。

109 Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures, 28–29;另参见伯希和编,高田时雄(Takata Tokio)校订及补编,郭可译:《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录》(北京:中华书局,2006年),页18–19。这一金字蓝底抄本的抄写者名梁完者(Liang Öljäi),抄写年代是元顺帝至正五年腊月,即1346年初。从名字“完者”看,抄写者可能是一个蒙古人,也可能是一个取了蒙古名字的汉人。

110 另一个文献的证据是1314年梵蒂冈教廷藏品目录上,直接有“鞑靼纸卷一份”(item unumpapirum tartaricorum)的记载。这份来自中国的“纸卷”究竟指什么?阿诺德认为宝库中不会收藏一份平平无奇的文档,所以只能是手绘卷轴,大概作于南宋末或元初。见Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures, 37。

原文刊载于《饶宗颐国学院院刊》第四期