一

什么是一座“中世纪大教堂”?什么是“哥特式艺术”?

至今犹记得,20年前秋天的一个傍晚,当我拖着沉重的行李,从混乱的地铁站升上来,第一次走进那个金色巴黎时的感觉。里沃利大街幽深笔直,像一道峡谷;两旁楼房的楼层形成一道道横向的直线,在柱廊拱券起伏节奏的有力带动下,把人们的视线,引向无尽的远方;市政厅连带着它的十几个圆塔,沐浴在夕阳中,那些矗立在空中、对称展开的古典雕塑,正用它们黑色的剪影注视行人;而行人,则交替行进在阳光和阴影中,他们浅色的头发漂浮在空气中,闪烁着奇异的微光……铁艺的街灯、透明的橱窗、玲珑的造型,到处都是水平线、垂直线、圆形、半圆形和曲线,到处是符合黄金比例的优雅,我仿佛行进在一个整饬谨严的世界,一个几何的世界中……尽管如此,这个世界于我其实并不陌生,而是早已熟悉。难道它不正是我们打小即从巴尔扎克、福楼拜的小说,稍长则通过印象派的绘画和插图,所看到的场景?仿佛跨越千山万水,我所走进的不是今天,而是19世纪的巴黎,一个古典主义的世界。

但是,真正让我震撼的是第二天。因为时差睡不着,更因为兴奋,我与同事早早起了床,天刚蒙蒙亮就去看风景。我们所住的国际艺术城就在塞纳河畔,据说离巴黎圣母院很近,实际上穿过两座桥就到了。著名的巴黎圣母院仍在沉睡,它那同样著名的正立面笼罩在黑暗中,影影幢幢什么也看不清,我们只好绕着它走。不知不觉来到了它的后面——这时候太阳升起来了,黑暗变得轻纱般透明,远远地,隔着一座桥,就这样与它不期而遇,不,是它,也就是说,一个活着的生命——这几乎是一个远古的生物,有着乌贼一样的身躯和无数的触角;它的姿态仿佛刚刚从水里上了岸,正绷直它的触角支撑起身体,冷不防撞见外人的目光,顿时凝冻在警觉的样态中。这个外人,一个正好是初升的太阳,你能看到阳光在它的玻璃眼珠上(实际是教堂后殿的圆窗)所折射的反光;另一个恰是初来乍到的我们,两个从欧亚大陆的另一端陡然空降的不速之客,但这一次,居然不是我们,而是它——这个地球人无所不知,似乎熟悉得不能再熟悉的著名景观——突然显示了它的另外一面,它那如同天外来客般怪异、阴郁、形态复杂、难以形容的面相,更确切地说,显示了它的原形。

图01/巴黎圣母院

当时的我沉溺于文学,对于建筑所知不多,遑论哥特式建筑,对于它那由高窗、尖拱、扶壁、飞扶壁构成的结构系统,毫无概念,但那一刻的最初印象却始终保留着,终身难忘。那是我与中世纪的第一次照面,我只知道,那是一个在巴黎的古典主义表层之下的另一个世界,一个与“钟楼怪人”相出没的异形世界,与那个人们耳熟能详的时尚首都,迥然不同。

图02/乔尔乔·瓦萨里著《名人传》(Vite)

很久之后才知道,我的这种纯属个人的观感,居然与四百多年前发明“哥特式”概念的那个人所持的态度如出一辙。换句话说,第一眼见到哥特式建筑予我的那种文化震撼,那种“异形”感受,恰恰是这个词最初所凝聚的情感。1550年,文艺复兴时期的第一位艺术史家瓦萨里,在其著名的《名人传》(Vite)中,即将意大利古典时代至他所在时代之间的所有建筑,斥之为“充满幻想”和“混乱”的形态,认为它们是由野蛮粗鲁的“哥特人”(Gothi)所臆造的“德意志”(Tedesco)建筑 [01] ;当时,他所表达的不仅仅是文艺复兴巨人们的文化自信,更是一种强烈的民族自豪感。这里,“哥特人”和“德意志”是来自北方、多次毁灭罗马的野蛮人的标签,更是低劣趣味的表现。截至当下,作为风格的“哥特式”(the Gothic)概念尚未正式登台(瓦萨里只是提到了“maniera de’ Gothi”,即“哥特手法”[02] ),但将民族性与风格属性熔为一炉,瓦萨里已经为后世概念的存在,准备好了一切条件。其中最为关键的,是将文明和野蛮、此民族(意大利尤其是其中的托斯卡纳人)与他民族(德意志实质是阿尔卑斯山以北的民族)、此时与彼时相区别的那种历史意识;而“哥特式”,正是这种历史意识中不可或缺的一环,位于两个高峰(古代与现代)之间,那个最深的低谷。但是,让瓦萨里始料未及的是,他所开启的这部文艺复兴历史正在高歌猛进,无意中亦触动了另一部反向历史的枢纽,或者说,揭开了一种充满张力和生命的文类(genre)的封印。而民族性,正是这一文类诞生的第一个历史规范。

二

1772年,在瓦萨里建构的风格与民族性訾议差不多风行两百年之后,一位名叫“歌德”的年青“哥特人”(Gothe与Gothi仅一字之差),站在巍峨的斯特拉斯堡大教堂的中殿,被教堂内景的壮丽震撼得目瞪口呆:那是一种集“成千上万的和谐细节于一体”的“巨大印象”,犹如“一棵壮观高耸、浓荫广布的上帝之树”(a "sublimely towering, wide-spreading tree of God");青年歌德痛心疾首,深刻地反省了自己知识系统中的误区,即长期遭受拉丁“文明”的污染和遮蔽而不自知,竟至于丧失了对于真正美的感知,居然把这种醍醐般的“天国仙乐”,误读成“杂乱无章、矫揉造作”的败坏趣味!而现在,该轮到这位年青的叛逆者发声了;现在,他以青春期特有的否定性认同方式,以大无畏的“狂飙突进”激情,将缙绅先生唯恐避之不及的“哥特式”收归己有,声称:“这是德意志的建筑艺术,是我们自己的建筑艺术”[03] ——也就是说,曾经的贬义词“哥特式”,业已成为一首颂扬“德意志”民族艺术的无尚赞美诗。

然而,21岁青年歌德的这篇宏文,这篇为“德意志建筑艺术”(《论德意志建筑艺术》/ Von deutscher Bauhunst)翻案背书的檄文,本身却建立在极不牢靠的历史根基上。例如,尽管此文的题献对象Erwin von Steinbach是个德意志人,但他只是现存西立面的设计者(始于1277年),而教堂的主体部分如祭坛和十字翼堂,却恰恰属于罗马式而非哥特式;即使是教堂的正立面,现存素描设计稿显示,其第一个方案(Plan A, 1275-77)中的具体细节,颇有几分兰斯大教堂的况味,整体却更接近于巴黎圣母院东西翼堂的立面;而Erwin设计的方案(Plan B),则受到拉昂大教堂和兰斯大教堂的影响 [04] ;最近的研究还提醒人们注意,一队来自夏尔特的工匠们的参与 [05] ——一句话,斯特拉斯堡大教堂的形式渊源与其说是德意志,毋宁更是法兰西。然而,开弓没有回头箭,在18-19世纪欧洲民族主义风起云涌的时代,民族主义叙事一旦建构起来,就会竞相成为人们追逐的目标。结果,是一个“哥特式民族主义” [06] 时代的到来。

图03/斯特拉斯堡大教堂

随着圣德尼-桑斯-拉昂-巴黎-夏尔特-兰斯等早期哥特式教堂谱系的逐渐建构,法国被公认为哥特式教堂的发源地 [07] ;与此同时,是法国浪漫主义思潮对于“哥特式”的重新阐释。学者Aubin Louis Millin (1759-1818)于1790-99年间,在巴黎出版的一部四卷本大书,标题即为《为了建构法兰西帝国一般和特殊史而汇集的民族古物或文物》(Antiquités nationales ou recueil de monuments pour servir à l’histoire général et particulière de l’empire français),其大部分内容涉及法国中世纪建筑与墓葬——这里,所谓的“哥特式”建筑和器物,被直接贴上了“民族”的标签 [08] ;换句话说,曾经在青年歌德那里的“德意志”特征,现在摇身一变,居然变成“法兰西”的专属。而Alexandre Lenoir(1761-1839)在法国大革命之后建构的“法兰西文物博物馆”(Musée des Monuments français, 1795),则为Millin的书籍形式,提供了空间和实物的形态,里面所陈列的,正是从中世纪建筑物(主要是哥特式)肢解而来的大量建筑部件和雕塑残片;博物馆所在的小奥古斯丁修道院(Couvent des Petits Augustins,即今巴黎美术学院所在地),因为到处点缀着中世纪器物,亦成为浪漫主义者探幽访胜、寻觅诗情的绝佳圣地。法国浪漫主义作家则更愿意把自己小说和故事发生的背景,安置在哥特式建筑物的框架中,如雨果笔下的巴黎圣母院和夏多布里昂的墓穴等等。

其他欧洲国家也不例外,“哥特式”变成了时髦,变成了欧洲各国竞相追逐的花环。19世纪以来,经济较为发达的国家如英美诸国身体力行,相继掀起了自己的“哥特式复古运动”;美国甚至创造了“摩天大楼”这种新哥特式建筑形式;就连身处欧洲边缘的西班牙和蕞尔小国瑞典,也不忘记赶赶时髦,期望攀上自己与所谓“西哥特人”的远亲,进而为自己国家的新哥特式建筑张目(如西班牙的高迪和瑞典的“哥特主义”城市建筑)。

具有讽刺意味的是,在欧洲各国之间此起彼伏、辗转流播的“哥特式民族主义”,恰好证明的是它的反面,即:“哥特式”风格非但不属于民族主义,而是一种国际性和具有内在共性的运动。

三

何谓哥特式建筑的内在共性?

被意大利人文主义者訾议为“混乱”和“怪异”的哥特式建筑,在其繁冗复杂的外观之下,真的隐藏着某种内在一致的本质?

理解中世纪大教堂的第二个决定性的瞬间,正是产生于对这一问题的追问。

事实上,从技术和结构角度考量建筑,这一传统在民族主义叙事尚未形成之前,即已在法国开始。1702年,Michel de Frémin发表了《蕴含着真实与虚伪建筑理念的建筑的批判考察》(Mémoires critiques de l’architecture,contenans l’idée de la vraye et de la fausse architecture)一书,从书名即可看出书的用意,即用“真实”和“虚伪”这一对概念,来区分建筑与建筑的好与坏;而与上述概念相对应的,则是建筑中古典柱式和装饰的对立,言下之意:建筑应该以物质和材料的形态,反映出功能的要求 [09] 。在Frémin之后,则有Abbé de Cordemoy和Abbé Laugier 等人布踵接武;而这一领域登峰造极的王者形象,则是一个世纪之后的Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc(1814-1879)。

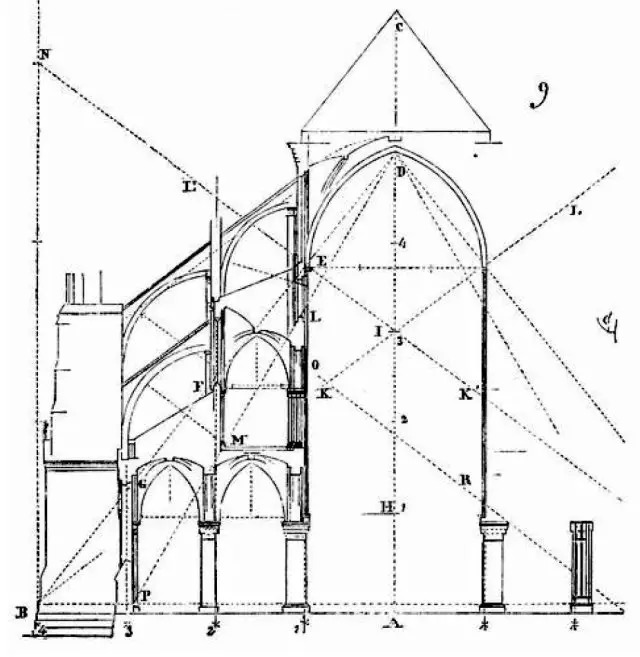

图04/Viollet-le-Duc对巴黎圣母院剖面的几何分析

Viollet-le-Duc不仅是巴黎圣母院、圣德尼修道院教堂等著名哥特式建筑的修复师,更是一位伟大的建筑理论家和建筑史家。他的十卷本煌煌巨著《法国建筑分类词典》(Dictionnaire raisonné de l’architecture française,1854-1868),以词条和图文并茂的形式,收录了哥特式建筑中几乎每一个部分的细节和内容,并加以详细的解说,堪称19世纪建筑史的里程碑。他的基本观点,被后世的建筑史学家称为“结构理性主义”(Structural Rationalism),即认为哥特式建筑从内到外,是一个理性的结构 [10] ;在它“简单的建筑外观下,隐藏着建造者所掌握的深奥科学” [11] 。这种科学由哥特式建筑的各部分相互叠加而呈现,是一个犹如动物骨架般的功能和力学体系;用Viollet-le-Duc的话说,即“一套‘隔空’的撑扶体系” [12] ,其中无一处无用处,每一个元素都是体系中的必然。其中最关键的因素,即所谓“肋拱”(ogive,又称“尖拱”)或“对角肋拱”(la croisé d’ogives)。

在Viollet-le-Duc看来,哥特式建筑与古典式建筑最大的区别,在于古典建筑是以立柱为中心、从下往上发展的系统,其基本原则是横梁与立柱之间垂直的承重;而哥特式系统,则是以拱顶为中心的一个从上往下发展的系统,其基本原则在于整体结构的承重。而“肋拱”或“对角肋拱”,正是这一体系的各种力学关系在拱顶最集中的表达,正是它“构成了所谓的哥特式拱顶”;它与与之连成一体的组合束柱、与构成拱顶边缘的横拱和边拱一起,形成一个逻辑系统,将侧推力直接传递到系统中的每一个特定承重因素之上。而其他的侧向推力,则由附加的飞扶壁(arc-boutant)、扶壁垛(contre-fort),或者以适当增加竖向压力如小尖塔(pinacle)的方式,来分解和承担。

然而,也正是对“哥特式”本质的这种纯结构与技术的理解,招致后人从不同方向的攻击;其中最猛烈的火力,来自于艺术史学者的“象征性解读”思潮。

四

“象征性解读”并不出自一种统一的方法,更多是一种或多或少相似的立场,源自对于“结构与技术论”共同的反感。

这种反感最早根植于20世纪上半叶维也纳学派的艺术史家(如李格尔),根植于他们试图对同时代甚嚣尘上的物质-材料主义(Materialist)艺术主张(如森柏的观点)矫枉过正的“艺术意志”。但在哥特式建筑领域,“象征性解读”的代表人物,首推德国艺术史家Paul Frankl(1878-1962)。

作为艺术史中的“形式主义”代表人物沃尔夫林的弟子,Frankl早年曾亦步亦趋地追随过乃师的轨迹,在1914年出版了一部《建筑史的基本原则》(Die Entwicklungsphasen der neuren Baukunst);此书把沃尔夫林运用于绘画史的原则搬到建筑史领域,讨论文艺复兴与后文艺复兴时期的建筑风格。他晚年的巅峰之作,是两部均冠之于“哥特式”标题的巨著:其一是《从八个世纪以来的文献记载和诸家阐释中所见的哥特式》(The Gothic: Leterary Sources and Interpretations through Eight Centuries, 1960);其二是他临终前刚刚完成的《哥特式建筑》(Gothic Architecture, 1962)。二书均聚焦于对哥特式风格基本原则的探讨:前书处理“涉及哥特式基本原则的历代评论和评述”,而后者则“用具体案例来说明”这种风格的“几项基本原则”及其“逻辑过程”;也就是说,前者用文本证据说话,后者则透过建筑本身阐明原则 [13] 。

图05/德国艺术史家Paul Frankl(1878-1962)

那么,什么是哥特式风格的基本原则?最集中体现哥特式风格之基本原则者,不是别的,恰恰是同样成为结构-技术论者立论之基石的“肋拱”(英文rib ,亦即法文中的ogive)。对此,建筑史家Paul Crossley作了很好的概括:

Frankl的《哥特式建筑》是对于理性主义阵营的一次突袭,它将后者视若拱璧的肋拱窃为己有,并将其从结构功能转化为审美功能。不管某个拱顶的实际静力学属性如何(有时起承载作用,有时则不),对Frankl来说,肋拱的重要性首先是审美性质的。假如理性主义者视交叉肋拱为哥特式结构体系之创造者,那么,Frankl则视其为在所有哥特式建筑之审美特性背后发生作用的动力。在他看来,四分肋拱顶是教堂中具现哥特式之三项基本原则的第一要素,即:在空间方面,它将拱顶的整体区分为四个相互依存的空间部件(它同样也遵从“部件性”的原则);在视觉方面,肋拱的对角线方向阻碍了罗马式正面性观视的产生,并使观者在观看其他所有形式时,都可以按对角线方向站立,同时体验到空间的退缩,而非处在平面之中;而在力学方面,四分肋拱顶从14世纪初开始已经完全失去了重量和撑扶感,从而变成了纹理( texture)——一种美化拱顶单元的装饰线条的无尽涌流。然后,全部这三项原则即从该拱顶扩散到建筑的其余部分,并使建筑的整个立面变得既通透玲珑又轻盈纤巧,按对角线方向组织结构,同时在空间上保持开放。 [14]

概而言之,哥特式风格的秘密,即在于从肋拱拱顶发端并内蕴于其中、从而在本质上区别于罗马式的一系列基本特征(Frankl的“基本原则”);具体而言,可以从三个方面来看这些特征,即“空间形式”(the spatial form)上,它以“减法”取代罗马式的“加法”,意味着罗马式由不同部分相加而成,哥特式则由具有内在联系的部件,形成有机的整体;“视觉形式”(the optical form)上,它以斜向的“对角线性”取代罗马式的“正面性”,意味着罗马式要求的视角是固定、封闭的,哥特式要求的视角是运动、开放的;最后是“力学形式”(the mechanical form),这一方面的原则是以“纹理”取代罗马式的“结构”。“结构”意为部分之间在力学关系(压力与抗压力)中保持的平衡,其中每一个部分都是一个整体,即使在整体中亦保持为一个亚整体 [15] ——正如罗马式建筑整体由坚固的石头团块垒成那样。表面看来, 以“纹理”取代“结构”,具现的是建筑从罗马式向早期哥特式,以及进一步向晚期哥特式演变的趋势。但事实上,命名形式在这里具有鲜明的意向性含义——Frankl 指出,来自拉丁文tegere的“纹理”(texture)一词,其原意恰好为“覆盖” [16] ,因此,从“结构”向“纹理”的过渡,岂不正好在隐喻的层面上,象征着 Frankl 所挚爱的形式主义之审美和装饰的“涌流”,对于理性主义者之“结构”,的一次永久性的“覆盖”(其实质为“埋葬”)?

图06/圣德尼教堂

事实上,较之文字游戏的雕虫小技,Frankl要在远为宏大的意义上使用“象征”方法。在他眼里,“象征”分为“意义的象征”(symbols of meaning)和“形式的象征”(form symbol)两类。前者类似于图像志含义,意为某个建筑单元在宗教和文化层面上的用意,如叙热修道院长在圣德尼教堂的内殿建十二根立柱以代表十二使徒 [17] ,这需要相应的文化知识才能释读;后者指建筑形式或风格本身具有的表现性含义,以及它们在观者那里唤起的审美情感效应——例如,同样作为“新耶路撒冷”象征的教堂,在形式上却有拜占庭、加洛林、罗马式和哥特式等风格之别,遑论同一种风格中,还有不同历史阶段和不同地方流派的差异 [18] 。

但更重要的是哥特式教堂总体的象征——关涉到哥特式教堂的“本质”之所在。这种“本质”即哥特式教堂的“意义象征”和“形式象征”熔铸浇灌而成的一个整体,它是“进入建筑物本身并被融化吸收的文化和智性背景”,是“文化意义与建筑形式的相互渗透和浑融” [19] 。而能够将形式与意义两个方面融为一体的唯一形象,非基督教的主耶稣形象而莫属。罗马式的上帝虽然也叫耶稣,但仍是《旧约》中的圣父形象;哥特式的上帝才是耶稣,也就是说,是具有“道”和“肉身”之二性的一个整体。因此,“哥特式建筑的本质,即作为耶稣之象征的12和13世纪教堂的形式”,这种本质必须是“艺术”,因为只有这样,它才能成为“耶稣意义的形式象征” [20] 。在作为耶稣之象征的哥特式大教堂内,个人和社会作为“部件”与“上帝”融为一体,正如教堂内的每一个“部件”与教堂的整体融为一体——“根据这种根本性的部件性意义……部件性的艺术风格才得以出现” [21] 。

人们很容易从中嗅到浓烈的宗教和“黑格尔主义”气息。但“象征性解读”并非只有Frankl的一家版本。事实上,在20世纪50年代,哥特式艺术的“象征性解读”曾经出现过一个短暂的研究高峰,正如Roland Recht所概括的,“短短十年工夫,就诞生了5 部巨作,并且每一部都以独特的方式,在哥特式艺术史学史上留下了深深的印记” [22] 。它们不约而同的前提,是“哥特式艺术的实质是精神性的” [23] ,但其中Erwin Panofsky(1892-1968)和Otto Von Simson(1912-1993)的研究,则把人们的视线引向了一个更积极、更具经验性意义的方向。

图07/Otto Von Simson 著 The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order

例如,无论是Panofsky还是Simson,他们都把哥特式艺术的起源问题,集中在圣德尼修道院教堂和修道院院长絮热身上。其中Panofsky率先提出,新艺术的发生与伪第奥尼修的新柏拉图主义的“光之神学”,存在着具体联系,而絮热则起着中介作用 [24] ;Simson进一步发展了这一命题,认为是伪第奥尼修的“光之神学”,与从古希腊到中世纪并具现在夏尔特学派中关于和谐、比例与模数的“音乐形而上学”发生的适度融合,才是新艺术诞生的奥秘所在 [25] 。

尤其是Panofsky。他对于“经院哲学”和“哥特式建筑”之关系的讨论,并未如Frankl那样在思辨的领域展开,而是将其还原到围绕着“法兰西岛”即巴黎地区方圆一百公里和上下一个多世纪(1130-1270)的具体时空中,进而对其间出现的艺术与神学之间的“平行现象”,进行“真正的因果关系”的探讨 [26] 。无论他所借助的当时各色人等共同拥有“心理惯习”(mental habit)之说是否成立,这一洞见仍有助于人们深入思考相关问题,同时也在其他社会科学领域结出了硕果。著名社会学家Pierre Bourdieu的“惯习-场域”理论曾受到Panofsky“心理惯习”说的影响,是一个不争的事实 [27] ;而前者,恰好是后者《哥特式建筑与经院哲学》一书的法文译者。

事实上,正如Paul Crossley所指出,Panofsky和Simson这类具体探讨哥特式教堂与特定神学思潮关系的研究,已经越出了“象征性解读”的范围 [28] ,而进入到“建筑图像志”的范畴。

五

1942年,建筑史家Richard Krautheimer(1897-1994)在著名的《瓦尔堡与考尔德研究院杂志》(Journal of the Warburg and Courtauld Institutes)上发表了《“中世纪建筑图像志”导论》(Introduction to An “Iconography of Medieval Architeture”)一文 [29] 。这篇只有33页的文章的出版,标志着中世纪建筑研究的一次重大的转型:从此前盛行一时的形式主义方法,回归到追寻建筑之“内容”或意义的“图像志”方法。

所谓“图像志”(Iconography),按照Panofsky的经典定义,即“关注艺术作品之题材( subject matter)和意义(meaning),而非艺术作品之形式的艺术史分支”[30] 。在Panofsky看来,“题材”或“意义”包括三个不同的层面: 首先是作为“初级或自然题材”的第一层(如辨识一个脱帽的男人);其次是作为“二级或规范意义”的第二层(如意识到该男人脱帽是出自礼貌的行为);然后是作为“内在意义或内容”的第三层(如该男人的行为是他整体“人格”的体现,包括他的国别、时代、阶级、知识背景等因素在其上的具体呈现) [31] 。与之相对应的则是图像志三个层面的工作:针对第一层的“前图像志描述”(pre-iconographical description),即对于物体和事件的识别;针对第二层的被称为“狭义的图像志分析”(iconographical analysis in the narrower sense),即对于图像中“形象、故事和寓意”(images, stories and allegories)之分析和判定,如把一个持刀的男人解读为圣巴托洛缪 [32] ;以及最后针对第三层(所谓“内在意义或内容”)的所谓“深层意义上的图像志阐释”(iconographical interpretation in a deeper sense),涉及图像的“象征价值”亦其文化蕴涵,例如中世纪晚期的圣母子像之所以从斜躺着的圣母怀抱圣婴的形象,变成了圣母跪在地上膜拜圣婴的形态,其深层原因,恰恰在于“中世纪晚期形成的一种新的情感态度” [33] 所致 [34] 。

图08/德国建筑史家Richard Krautheimer(1897-1994)

正如C. C. Mccurrach所指出,Krautheimer《“中世纪建筑图像志”导论》一文在概念和结构上,都烙下了Panofsky1939年版文章的痕迹 [35] 。但在方法论的意义上,二者截然不同。首先,Krautheimer所欲建构的是三维空间内发生的“建筑图像志”,而非Panofsky更多附属于二维平面的“绘画图像志”;其次,作为对形式主义方法的一次拨乱反正,Krautheimer所致力于恢复的是一种在“最近五十年”才被形式主义取代的“教会考古学家”的古老传统,即对于“建筑之宗教内涵”或“内容”的关注 [36] 。尽管在Krautheimer看来,这些“教会考古学家”仅指从17世纪的J. Ciampini到20世纪的J.Sauer形成的一个序列 [37] ,但实际上,“建筑图像志”作为对教堂之宗教含义的探究,其早期传统,更应该追溯到7世纪的Isidore of Seville和13世纪的William Durandus [38] ;尤其是后者的同时代人Vincent de Beauvais,他所建构的包罗万象的知识系统,奠定了19世纪末最伟大的艺术图像志学者Émile Mâle(1862-1954)的名著《13世纪法国的宗教艺术》(L’art religieux du XIIIe siècle en France)的基础。

Mâle之书初版于1898年,其生前共修订再版了八次。该书的第二章标题开宗明义,概述了此书的方法论诉求:即“以Vincent de Beauvais的《大镜》作为研究中世纪图像志的方法”(Méthode à suivre dans l’étude de l’Iconographie du Moyen Age: Les Miroirs de Vincent Beauvais) [39] 。具而言之,该书的结构亦步亦趋地追随了Vincent de Beauvais《大镜》(Speculum Maius)一书的构成:分成“自然之镜”、“学艺之镜”、“道德之镜”和“历史之镜”四大部分。正如中世纪思想把世界理解为“一部上帝亲手书写之书”(Hugh of St Victor) [40] ,而诸如《神学大全》和《大镜》这样的人为之书,则以百科全书的方式,出自对于上帝之“书”中的秘密的解读和注释;图像志学者Mâle则进一步在中世纪的百科全书(所谓的“智力的大教堂”),与同一时期物质形态的“石质大教堂”之间,建立对应关系,并将后者称为前者即思想的“视觉形象”(comme l’image visible de l’autre) [41] 。从中可以清晰地辨认出,50年代Panofsky的另一部图像志名著《哥特式建筑与经院哲学》的思想和灵感渊源。在这种视野观照下,一种非物质化的过程亦随之产生:教堂的石质材料和其他物质载体变透明了,仅仅成为呈现同时代思想内容(如同“文字”)的书页。

图09/耶路撒冷圣墓大教堂

图10/耶路撒冷圣墓大教堂平面图

然而,Krautheimer的“建筑图像志”却迥异于此。同样是对于“内容”的关注,与此前的种种寻求建筑与思想之间一一对应关系的图像志诉求相当不同,Krautheimer“图像志”中的基本关系,发生在建筑的“复制品”(copies)与其“原型”(originals)之间 [42] 。他以耶路撒冷的圣墓教堂和其他四个摹仿它的教堂为例,说明中世纪“复制”最突出的特点,并不在于惟妙惟肖地追求物理形态的相像和相似,而在于选择性地挪用原型的部分要素(the selective transfer of these parts),例如满足它是“圆形的”,以及“或是包含一个圣墓的摹造品,或是题献给圣墓”[43] 的基本条件,再加上某些辅助特征,诸如“环形甬道、礼拜堂、回廊、楼廊、穹顶,一些列柱或其他某些尺度” [44] ,即可达到“复制”的目的。在Krautheimer那里,建筑图像志的基本工作首先超越了文本主义的窠臼,变成了建筑与建筑、形式与形式——一句话,物与物——之间的取与舍、增与删、利用与再利用的一个可供清晰讨论和分辨的过程;换句话说,图像志在这里并非一个在一切方面都与形式主义背道而驰的方法,而是同样整合了形式主义之分析技术在内的一种更高的整合。而在建筑形式与思想或观念之关系上,上述“选择性挪用”法则的运用,一方面意味着中世纪人们心目中,观念较之形式具有优先性(人们在传递观念时并不在乎形式的完整性),另一方面,也意味着观念与形式之间存在着较为松散的联系——观念或象征总是附属或着伴随着特定形式,而非固着于其上 [45] 。例如在神学家Johannes Scotus Erigena那里,“数字八的象征”并不确定,它“既可以与礼拜天,也可以与复活节相联;既可以表示复活和再生,也可以表示春天和新生命” [46] 。Krautheimer的建筑图像志也被称作是一种“语境主义”(contextualism) [47] ,这意味着建筑的形式为了适应新的功能和语境的需要,其形态也会改变。例如,Krautheimer讨论了中世纪洗礼堂为什么会具有圆形形制的原因。在他看来,这种形制并非如前人臆测的那样,是对于古代罗马浴场的模仿,因为3或4世纪时最早的洗礼堂非但不是圆形,反而呈方形或长方形状 [48] 。一直要到4世纪中期开始,长方形洗礼堂才逐渐被圆形或八边形洗礼堂所取代,并在5世纪变得普遍 [49] 。导致这一形制变化的最主要的原因,在于同一时期的基督教教父著作家们(如St.Basil和St. Augustine等),在洗礼具有的洗涤罪恶的日常含义之外,日益强调其与象征性死亡和复活相关的神秘蕴含(旧我在洗礼中死亡,新我在洗礼后诞生),致使洗礼堂的形制日益与古代陵墓、尤其是早期基督教陵墓(如耶路撒冷的圣墓)相混同,并逐渐转化为与陵墓相同或相近的圆形或八边形形态 [50] 。

1969年,在《“中世纪建筑图像志”导论》再版所附的后记中,Krautheimer将其方法的内核概括为,是“在复制品和原型,以及建筑类型及其意义之间,寻找特殊的第三因素(tertia comparationis)” [51] 。这种在因果关系的锁链中具体、审慎地探讨形式和意义因循、变异、生成和流变的方法,迄今仍未失去其重要的意义和价值。Hans-Joachim Kunst 关于“建筑引用”(Architekturzitat)的理论,便是上述因果链条中一个新近的成果。他试图在建筑物的新形式与它所引用的旧形式之间建立辩证联系,并以兰斯大教堂为例,论证被引用的形式(类似于Krautheimer的“复制”),往往会给引用者(建筑的赞助人)带来政治或意识形态竞争方面的优势和利益 [52] 。而Roland Recht于1999年出版的近著《信仰和观看——12到15世纪的大教堂艺术》(le croire et le voir: l'art des cathédrales, XIIe-XVe siècle),则为包括建筑图像志在内的中世纪大教堂艺术的整体研究,贡献了其最新的第五种范式;同时亦与前此零零总总的研究思潮,构成了遥相呼应的复调和对话。

图11/兰斯大教堂

六

作为一名斯特拉斯堡出身、德裔血统、长期从事阿尔萨斯-洛林地区中世纪建筑研究的法国人,艺术史家Roland Recht的身份、经历和研究生涯本身 [53] 便足已证明,两个多世纪之后,中世纪或哥特式艺术研究是如何地远离了曾经盛极一时的其第一种研究范式——民族主义的叙事,并对其他几种规范亦形成了整合和超越。面对同一座中世纪大教堂,在青年哥德看到“德意志”民族艺术;在Viollet-le-Duc看到结构和技术;在Frankl看到耶稣之象征;在Panofsky和Simson看到经院哲学和新柏拉图主义之神学的地方,Recht却看到了截然不同的东西。

《信仰和观看——12到15世纪的大教堂艺术》一书的上编,即作者与历史上各种研究范式展开的对话。他所概括的“技术派”与“象征派”之间对立竞争的历史虽稍显简化,但仍是颇中肯綮的。在他看来,以Suffolot、Viollet-le-Duc迄止深受前者影响的现代主义者Wright为代表的“技术派”失之以枯涩;而以Franz Wickhoff、Hans Sedlmayr、Frankl、Panofsky和Simson为代表的“象征派”,则失之以蹈虚。疗救二者之弊的不二法门,在于他所尝试的一个“再物质化”的“新阶段”[54] ;这种“再物质化”并非回到“技术派”冷冰冰的结构和骨架,而是重返血肉丰满的哥特式建筑的整体——在本书下编,Recht把这一整体理解为有活生生的人徜徉于其间的、以眼睛和真实视觉经验为基础的、综合考虑人们的观看,信仰与营造活动的、包括“建筑,雕塑,彩画玻璃和金银工艺 ” [55] 在内的一个“视觉体系”(système visuel) [56] ;而其方法,亦可相应称为一种“视觉-物质文化”的维度。

图12/Roland Recht 著 Believing and Seeing: The Art of Gothic Cathedrals

例如,标志着“哥特式”建筑的最基本的问题,并非以往人们念兹在兹的诸如“飞扶壁”或“尖拱”等“形式或结构法则”,而是决定中世纪教堂之为中世纪教堂的“更为紧迫的问题”,即“深刻改变了中世纪之人对图像和膜拜场所看法的诸多变革”,尤其是“当时于膜拜场所中心举行的圣体圣事和当众举扬圣体的活动”[57] 。“圣体圣事”又称“圣餐”,是基督教为纪念耶稣与门徒共进最后晚餐而设行的仪式;它先由主祭神甫祝圣饼和酒,然后把饼和酒分发给参加仪式的信徒食用。而“举扬圣体”(l’élévation de l’hostie),则是13世纪之后才出现并风靡欧洲的一项新实践,意为在分发圣体之前,神甫必须把圣体高高举起,以便于在场的所有人都能够观瞻。在这一行为的背后,是一项于1215年拉特兰公会议上颁行的新神学信条:“变体说”(transsubstantiation),意为在上述仪式过程中,确定无疑地出现了一项奇迹,即“面包化为圣体、葡萄酒化为圣血”的本体转变现象。这一表述的内核,即在于肯定“基督真实的身体临现于教堂”的教理;意味着仪式的这一瞬间,与自然的面饼和酒同时出现在教堂的,是救世主本身真实无伪的在场。

尽管此前,学者们多多少少提到了“圣体圣餐”仪式之于哥特式艺术的重要性 [58] ,但像Recht那样,将其置于核心位置并深掘出微言大义者,则罕有其匹。他甚至在一种与Panofsky相仿佛——在后者赋予15世纪的透视法以一种独特的文艺复兴象征形式——的意义上,提出中世纪大教堂同样具有的一种“圣餐仪式的透视法”(la «perspective» eucharistique) [59] ;这种“透视法”以“十字架作为标志,以圣体圣事作为仪式”而构成其限定条件,存在于由中殿引出的教堂内殿的真实空间中,在这一空间中:

已成圣体的面饼被人高高举起,这一行为旨在于空间中一个给定的点位上,显示基督真实的临在。圣体于此如同“准星”或灭点,是所有目光相交汇的地方。正是从这个点出发,整个空间装臵获得了存在的意义。而该装臵赖以形成的基础是开间有节奏的连续和支柱在视觉上更为紧凑的排列。爬墙小圆柱的增多和高层墙壁元素的分体同样发挥着加强透视效果的作用。 [60]

图13/巴黎圣母院室内空间

换言之,决定哥特式教堂内部空间之构成的原则,并非前人所谓的任何一种“天上的耶路撒冷”或新柏拉图主义“光之神学”的思辨,而是实实在在地存在于彼时教堂之宗教实践的这种圣体或基督临在的“透视法”。没有这些条件,“这一叫作‘哥特式’的艺术就不可能诞生” [61] 。

在宗教仪式和十字架崇拜的观念之外,Recht还以更大的篇幅,讨论了哥特式艺术成立的第三项条件:即智力生活中眼睛的重要性、艺术作品中视觉价值的明显提升和专业艺术态度的形成。这一方面同时涉及对同时代神哲学命题和从绘画、工艺到建筑的大量艺术作品广泛而细致的考察,精彩之处比比皆是,无法一一述及,相信读者自会明辨;其中我只择取予我以深刻印象的几处略加分析,涉及作者对于哥特式建筑的起源、关于建筑图像志和彩画玻璃的二维审美属性的独特理解和重新阐释。

图14/圣德尼教堂室内空间

图15/圣德尼教堂玻璃窗画

第一个问题:关于哥特式建筑的起源。作者明确否认圣德尼修道院教堂的起源说。鉴于Viollet-le-Duc等人的“技术派”和以Panofsky、Simson等人以新柏拉图主义“光之神学”立论的“象征派”,二者均以圣德尼教堂作为其逻辑起点,作者的此说犹如釜底抽薪,抽取了上述二论的逻辑基础。在作者看来,圣德尼教堂并非一个原创的新构,而是在原有加洛林建筑基础上改建而成的一个杂糅的产物(1140-1144):它的西立面保留了源自加洛林建筑所特有的“西面工程”(Westwerke);其中殿主体也是加洛林时期的,昏暗低沉,其部分厚重墙体得以特别地保留,是因为据说曾经耶稣基督亲手的触摸。只有其内殿得到了彻底的改造:一方面抬高地面,导致祭台上的圣物盒更引人注目;另一方面建造了外接放射状礼拜堂的优雅回廊 (déambulatoire),以及新的后殿。最后,通过改建中殿的拱顶而将中殿、内殿和后殿融为一个整体,终于“同时制造出一种富有感染力的效果,即信徒在跨入教堂大门的那一刻便被眼前的景象所震撼。因为透过自己所处的漆黑幽暗的世界——即加洛林时代残留下来的古老中殿——,他将看到远处的圣所沐浴在无限光明之中”[62] 。

与此同时,作者在同一时期建造的Sens大教堂(同样起始于1140年)那里,看到了较之圣德尼教堂更多的原创性。首先,是Sens大教堂在平面上的匀质性与完整性。作为一座在拆掉了10 世纪建筑之后重起炉灶营造的教堂,其平面图可谓浑然天成——它没有袖廊,只有一座延伸在内殿的中轴线放射状礼拜堂;其中殿和内殿各据三层楼的形制;中殿的开间上盖六分式肋架拱顶;由两种样式相交替的墩柱支撑;每种墩柱分别对应一种特定形式的拱肋。一切均显得简洁而整饬 [63] 。其次,是整座教堂最具创意的景观,即人们赋予上述元素的造型价值:由支撑体和拱肋借助自身外形制造出强烈的光影效果,遍及该教堂的各个部分。这种光影效果不同于絮热在圣德尼回廊中所追求的那种光芒四射的效果,反而显得收敛而抑制,形成一种明暗交错,甚至半明半暗的氛围。作者并不认为“某种神学思想或某种象征模式与建筑之间存在必然的因果关系”,因为“建筑并不是靠概念营造起来的” [64] ,然而,如果较真的话,隐藏在这种独特的光影效果背后的观念,作者看来,与其说是絮热的新柏拉图主义“光之神学”,毋宁更接近于明谷的圣伯尔纳——因为在后者那里,“真理”恰恰来自“阴影与光线的激烈互动” [65] 。

图16/Sens大教堂平面图

第二个问题:建筑图像志的重新阐释。在上文,我们曾经追溯过Krautheimer对于建构建筑图像志的重要贡献,以及建筑图像志从前者的“复制”到Kunst的“引用”之方法论意义上的进展。事实上Recht的此书有意识地主动介入了这场对话。按照Kunst的本意,建筑引用分为三种类型:

——占主导地位、压倒一切创新的引用;

——强调形式创新的被动的引用;

——与创新完美地融为一体的引用。

针对Kunst学说的巨大影响力,作者首先指出,“引用”(citation)概念在建筑研究中存在含义暧昧的问题,原因很简单,因为“它更适合被用在语言领域,而非视觉形式领域” [66] 。而且,正如Krautheimer所述,整个中世纪几乎找不出任何一部建筑作品,曾得到完整的复制。然而,文本的引用却是中世纪文人的拿手好戏,该怎样解释这之间的矛盾与反差?

Recht一方面指出,它缘自Kunst那样的作者深受1970-80年代建筑界流行的“后现代”思潮影响,借用了当时十分时髦的语言学模型之故 [67] ;另一方面他则认为,完全能够借用较之现代术语更贴切的同时代术语,来表述哥特式建筑思想的辩证性。这些术语可以在13世纪神学家圣博纳文图拉(St.Bonaventura, 1221-1274)的思想中找到。后者提出中世纪著书立说的四种方式,即:仅仅将别人言词记录下来的“记录者”(scriptor);在记录基础上加入其他他人言论的“编纂者”(compilator);记录他人言论并作注解的“注释者”(commentator);最后才是“著作者”(auctor),但他同样并非现代读者以为的纯粹的作者,而是更多地需要以引经据典的方式来肯定自己言辞的作者 [68] 。

这套自名的术语较之“引用”确实更为适用于中世纪的环境。现代意义上自说自话的作者在中世纪并不存在,“编纂者”、“注释者”和“著作者”实际上都是借他人之酒杯、浇自己之块垒的作者,但彼此之间仍能做具体的区分。把它们应用到中世纪建筑的领域,则根据自身构想与古代或前人元素之间的相关比例和搭配关系,即可对相应中世纪建筑的整体或部分,做出较为准确的描述。

图17/埃弗勒大教堂

图18/埃弗勒大教堂室内空间

例如,前文谈过的斯特拉斯堡大教堂,其总体风格应该说接近于“编纂者”,因为它是罗马式主体加法兰西哥特式立面的一个组合。而圣德尼教堂则属于“著作者”(絮热院长也自称是一位“著作者”),因为絮热在创新的同时,同样不忘特意保留古代的形式元素或建筑遗存(如正立面的加洛林风格“西面工程”;左侧门洞门楣处古代风格的幅镶嵌画;内殿地下墓室陈列的古代圆柱),以作为权威证据自证。而瓦兰弗洛瓦的戈蒂埃(Gauthier de Varinfroy),则通过翻修建成于12世纪上半叶的中殿,保留主连环拱所在的底层,和重建上面的部分,来重新构造埃弗勒(Évreux)大教堂。他的具体做法,造就了一种复杂的、集双重作者于一身的情形:

戈蒂埃先用一道挑檐标示出拱廊的下边线,将原先的罗马式爬墙圆柱也收到挑檐里面,然后在挑檐之上竖起中层和上层,他从不同的源头借取了几种不同的巴黎“辐射式”图案,并在中层和上层交叉使用这些图案。可以说,戈蒂埃在对上面的部分进行“编纂式”处理的同时,并未忽略它与原先的罗马式底层建筑的视觉过渡,因为他将前者立于挑檐所形成的基座之上,这个基座在形式上吸取并预示了中上层建筑棱尖角锐的特色,在尺寸比例上却与罗马式爬墙圆柱保持一致。这是一个非常成功的元素并臵的例子,在这个例子中,工程指挥希望通过前辈的建筑成果提升自身作品的价值:在这里,他对过去而言是著作者,对当时而言是编纂者。 [69]

尽管Recht对这部“建筑图像志”的细节语焉不详;尽管这部“建筑图像志”在其整体论述中仅占很小篇幅;也尽管作者之书亦仅限于为中世纪艺术研究提供一部导论;甚至于,尽管作者在这一点上显然也模仿了Krautheimer的做法(满足于为未来更深入的研究提供一部导论),在这门“图像志”最后仍有待于完成的今天,Recht的“四作者论”以中世纪的自名形式和方法论上的方便、贴切和简洁,无疑标志着“建筑图像志”在Krautheimer和Kunst之后的一次重要的进展,其意义将在未来的学术史中更形明显。

图19/巴黎圣母院玻璃窗画

最后一个问题:彩画玻璃的二维性。这一问题的核心,在于作者所持的中世纪艺术总体上具有二维性观视原则的判断 [70] 。在这一方面,作者自身的观点具有相当的连贯性(例如即与上述明暗二重性的光影观保持一致);但另一方面,也较多显示了德国艺术史学影响的痕迹,令人想到Riegl所提出的“双关性法则”(principe d’ambivalence),即他用以描述罗马晚期工艺美术中常见的图-底关系发生视觉逆转的现象 [71] ;以及为Panofsky所揭橥并为Otto Pacht所深化、所谓北方民族特有的“平面性原则”(principe de planéïté) [72] 。作者的做法并不限于将其应用于中世纪艺术的领域,而是以洞察入微的细腻观察为基础,结合材料的特性和周遭的环境,作了令人叹为观止的发挥与发展。

比如:

在仲夏或秋季,若在一天当中的不同时刻观察夏尔特的圣吕班(saint Lubin)或布尔日善良的撒马利亚人(Bon Samaritain)主题玻璃窗,我们会发现在阳光愈发充足的那段时间中,非覆盖性玻璃窗辐射度增大,于是清透的彩窗与覆盖性彩窗之间的对比增强;在傍晚时分,这一对比减弱,颜色的亮度也明显降低。此时,单灰色调画的效果及种种精妙的细节再次显现,不同色调(如绿和紫)的并臵所带来的细腻感也再度清晰起来。我们的一个感觉是,彩画玻璃最适宜在中等强度的光线下观看。 [73]

再比如:

随着自身辐射度的增强,趋向于将形象轮廓映衬得愈发鲜明,这样制造出的与其说是形状的纵深感,不如说是形状的隔离感。而光线的缓缓减弱又使得画面结构变得渐渐紧凑起来,图与底最终融为一体。光线退减到最后,相邻颜色之间相互作用产生的色变效果消失,红色被蓝色浸染后形成的紫光也越来越模糊。彩画玻璃与壁画和细密画极为不同的一点是,它营造的具象空间随光线而变幻,其色组的平衡感甚至都随之发生变动。这样的变化每时每刻都在窗玻璃表面上演,注意到这一点后,我们不难体会到三维幻视效果与彩画玻璃的审美旨趣是多么格格不入。从其定义来讲,彩画玻璃便是二维艺术。因为在这门艺术中,光线与玻璃和颜色两种物质紧密结合,使它们的样貌不断发生根本性的变化,而且这一变化是随机的。恐怕中世纪没有任何其他艺术手法能与二维空间概念如此相配了。所有的形象,所有的场景,都只是简单地被摆在一个带颜色的底子之上,但图底关系却能在某些时刻完全颠倒过来。总之,这一关系会利用阳光的变化一次次重建内部的平衡。因此,天气的变化、季节的轮回和时间的推移都在参与着图像的塑造。 [74]

图20/圣厄斯塔什教堂

图21/圣厄斯塔什教堂室内空间

最后,是巴黎圣厄斯塔什教堂中的有趣个案:

圣厄斯塔什玻璃窗的创作者似乎发掘了彩画玻璃较之于壁画和细密画的所有独特属性。他的作品揭示了玻璃画师如何很快学会用发光的颜色营造二维空间,支配这一空间的正是李格尔所称的形象-背景“双关性法则”。在不透明的载体上,该法则只对装饰产生作用,然而在彩画玻璃中,它可以尽情地施展自己的效力。某些颜色的玻璃在光照强烈的时候,就仿佛退到了图案后面,在光照减弱的时候,又仿佛跨到了图案前面。随着阳光强度的变化(玻璃窗是面向北方的),画面中稀稀拉拉的红色不同程度地被占主导地位的蓝色所浸染,频频亮相的紫色有时射出亮白耀眼的光芒,与白玻璃的反光连成一片,而白玻璃又在单灰色调图案的修饰下呈现出一定的凹凸感。当阳光退下去后,这些颜色之间又建立起新的平衡,就如同在照片上定影了一般。所有形状都仿佛经过一番折叠被塞进了“视觉表面的想象性平面上”(语出佩希特),这种效果是通过全蓝的背景实现的,这一背景可以让人们从视觉角度对上述平面进行定位。 [75]

在哥特式彩画玻璃上,人们仿佛经历了一次维特根斯坦意义上的“鸭兔图”的智力游戏,以彩画玻璃的色彩和框架为基础,产生出奇妙的或此或彼的交替审美。人们不见得都会同意作者关于中世纪艺术之平面性的断言,对于其诸多观点亦尽可持保留态度 [76],但任何有现场经验者读到上述几段话,无疑都会发出由衷地赞叹。这样的观察在本书中随处可见,其基础是眼睛对于细节的高度敏感(令人想起Warburg的名言:“上帝寓居于细节之中”);更为重要的,还有作者对于物质文化和技术环节烂熟于心的把握,以及把握基础上得心应手的应用——在这一环节,我们亦可补充说:“上帝寓居于技术之中”!眼睛不仅与心灵,更与物质和技术,结成了亲密的同盟,这是作者给予今天的艺术史最重要的启示。

七

图22/巴黎圣母院正门

在美不胜收的精神之旅之后,我们将再次面对本文开头提出的问题:

那么,究竟什么是一座中世纪大教堂?究竟什么是哥特式艺术?

实际上,这样的追问将永无止境。因为每一时代都会基于自己的体验,提供不同的回答。

上面给出的五种答案,标志着中世纪暨哥特式艺术研究曾经有过的五个重要的历史瞬间。这五个瞬间念念相续,但并非相互替代;如同16世纪西班牙建筑师罗德里格·基尔笔下喻指肋拱组合的五根手指那样,它们彼此不可或缺 [77] ;而在当下的同时性结构中,它们已变成星辰般的存在,将为未来的求索者在黑夜导航。

注释:

01 “Ecci un’altra speci di Lauori, che si chiamano Tedeschi”,Giorgio Vasari,Le Vite,ed. 1550, I, p.43.

02 “Questa maniera fu trouata da I Gothi”,Giorgio Vasari,Le Vite,ed. 1550, I, p.43.

03 Johann Wolfgang von Goethe,Von deutscher Baukunst, in Äesthetische Schriften I, 112.中译文参见歌德:“论德意志建筑”(1772),范景中主编:《美术史的形状》第一卷,中国美术学院出版社,2003年,第151-153页。

04 Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, pp.171-174.

05 https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_Cathedral.

06 Peter Collins用语。参见彼得•柯林斯著、英若诚译:《现代建筑设计思想的演变》,中国建筑工业出版社,2003年第二版,第92页。

07 是A.C.Ducarel最早在《英格兰-诺曼古物》(Anglo-Norman Antiquities, Considered in a Tour through Part of Normandy,1767)一书中提到,哥特式艺术诞生于法国。George Downing Whittington则在《以说明哥特式建筑在欧洲的兴起与发展的眼光来论述的法国教会古物史纲》(An Historical Survey of the ecclesiastical Antiquities of France with a view to illustrating the rise and progress of Gothic architecture in Europe,1809)一书中进一步巩固了这一说法。1841年,Franz Mertens在一部研究科隆大教堂和法国建筑学派的专著中,具体证明是建于1135至1144年的圣德尼修道院教堂而非任何德意志教堂,标志着哥特式教堂的诞生,并将这一成就称作“法兰西的建筑革命”。参见Jean-Michel Leniaud, Viollet-le-Duc ou les délires du système, Mengès, 1994, p.48;David Watkin, The Rise of Architectural History, The Architecture Press, London,1980,p.26.

08 David Watkin, The Rise of Architectural History, The Architecture Press, London,1980,p.25.

09 David Watkin, The Rise of Architectural History, The Architecture Press, London,1980, p.22.

10 Peter Collins, Changing Ideals in Modern Architecture,1750-1950, 2rd version, McGill-Queen’s University Press,1998, p.199.

11 本书第16页

12 本书第16页。

13 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.9.

14 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.12.

15 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.49.

16 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.49.

17 Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.271.

18 Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.275.

19 Paul Frankl, The Gothic: Leterary Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton University Press, 1960, p.827.

20 Paul Frankl, The Gothic: Leterary Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton University Press, 1960, p.828.

21 Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.277.

22 其中包括1950 年问世的汉斯·赛德迈尔的《大教堂的诞生》(La Naissance de la cathérale)、1953 年埃尔文·帕诺夫斯基的《哥特式建筑与经院哲学》(Architecture gothique et pensée scolastique)、1956 年奥托·冯·西姆森(Otto Von Simson)的《哥特式大教堂》(The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order),以及1957 年汉斯·杨臣(Hans Jantzen)的《哥特式艺术》(L’Art gothique)。参见本书第12页。

23 本书第12页。

24 Erwin Panofsky, architecture gothique et pensée scolastique ; traduction et postface de Pierre Bourdieu, pp.33-47.

25 Otto Von Simson, The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Bollingen Series/ Princeton, 1984, p.58.

26 Erwin Panofsky, architecture gothique et pensée scolastique ; traduction et postface de Pierre Bourdieu, p.83.

27 Pierre Bourdieu, «postface» ;in Erwin Panofsky, architecture gothique et pensée scolastique ; traduction et postface de Pierre Bourdieu, pp.135-167.

28 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, pp.28-29.

29 Richard Krautheimer,“Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol.5 (1942),pp.1-33.

30 Erwin Panofsky, “Introductory”, in Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance , Westview Press, 1972, p.3.

31 Erwin Panofsky, “Introductory”, in Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance , Westview Press, 1972, pp.3-5.

32 Erwin Panofsky, “Introductory”, in Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance , Westview Press, 1972, p.6.

33 Erwin Panofsky, “Introductory”, in Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance , Westview Press, 1972, p.7.

34 在1955年版本的《视觉艺术的意义》一书中,Panofsky全文收录了其1939年出版的《图像学研究》中的“导论”一文,同时做了部分重要的增补和改写,并改名为“图像志与图像学:文艺复兴艺术研究导论”(Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art)。增补和改写部分主要体现为,他将1939年文中的“深层意义上的图像志阐释”直接定名为“图像学”(Iconology),而前者中的“狭义的图像志分析”,则变成了“图像志”,成为为“图像学”即阐释作品深层意义服务的必要基础,除了题材的文本出处之外,还为后者提供“年代、归属和真伪”方面的信息。参见Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, The University of Chicago Press, 1952, p.31.

35 Richard Krautheimer,“Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture’”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol.5 (1942),p.1.

36 Paul Crossley, “Medieval Architecture and Meaning: the Limits of Iconography”, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, Special Issue on English Gothic Art, (1988), p.116.

37 Paul Crossley, “Medieval Architecture and Meaning: the Limits of Iconography”, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, Special Issue on English Gothic Art, (1988), p.116.

38 Paul Crossley, “Medieval Architecture and Meaning: the Limits of Iconography”, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, Special Issue on English Gothic Art, (1988), p.116.

39 Émile Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France,étude sur l’Iconographie du moyen âge et sur ses sources d’inspiration, Librairie Armand Colin, 1948, p.59.

40 Paul Crossley, “Medieval Architecture and Meaning: the Limits of Iconography”, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, Special Issue on English Gothic Art, (1988), p.121.

41 Émile Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France,étude sur l’Iconographie du moyen âge et sur ses sources d’inspiration, Librairie Armand Colin, 1948, p.59.

42 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.3.

43 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.15.

44 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.15.

45 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.9.

46 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.9.

47 Catherine Carver Mccurrach, “’Renovatio’ Reconsidered: Richard Krautheimer and the Iconography of Architecture”, Gesta, Vol.50, No.1 (2011), The University of Chicago Press on behalf of the International Center of Medieval Art, p.55.

48 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.22.

49 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), p.22.

50 Richard Krautheimer, “Introduction to An ‘Iconography of Medieval Architeture‘”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), pp.26-29.

51 Paul Crossley, “Medieval Architecture and Meaning: the Limits of Iconography”, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, Special Issue on English Gothic Art, (1988), p.121.

52 Paul Crossley, ‘Introduction’, in Paul Frankl, Gothic Architecture, Revisised by Paul Crossley, Yale University Press, 2000, p.28.

53 Roland Recht,1941年出生,1978年毕业于斯特拉斯堡大学,获博士学位;著名中世纪艺术史家Louis Grodecki的学生。曾任University of Burgundy教授(1980-1986);斯特拉斯堡市立博物馆馆长(1986-1993);斯特拉斯堡大学教授 (1993-2000);从2001年起任法兰西学院艺术史讲席教授。主要著作包括: L’Alsace gothique 1300-1360. Étude d’architecture religieuse(1974); Nicolas de Leyde et la sculpture à Strasbourg (1460-1525) (1987) ;Les bâtisseurs des cathédrales gothiques (en collaboration,1989); La lettre de Humboldt. Du jardin paysager au daguerréotype(1989); Le croire et le voir. L’Art des cathédrales :XIIe-XVe siècle(1999);Penser le patrimoine(1999);Miroirs de faille. À Rome avec Giordano Bruno et Edouard Manet, 1928-1929(2011); L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg(2012).

54 本书第39页。

55 本书第4页。

56 本书第357页。

57 本书第6页。

58 如Michael Camille。参见Michael Camille, Gothic Art: Glorious Vision, Harry N. Abrams, Incorporated, New York, 1996, p.19.

59 本书第358页。

60 本书第361页。

61 本书第358页。

62 本书第138页。

63 本书第142-143页。

64 本书第144页。

65 本书第144页。

66 本书第164页。

67 本书第164页。

68 本书第164-165页。

69 本书第169-170页。

70 本书第8页。

71 本书第70页。

72 本书第73-77页。

73 本书第214页。

74 本书第214-215页。

75 本书第219-220页。

76 其中最重要的可议之处,在于作者只是给出了哥特式艺术存在的必要条件,始终没有提供它的充分条件,即“圣体圣物”的崇拜是如何具体生成了哥特式教堂中哪怕任何一个具体空间的形制。

77 本书第23页。