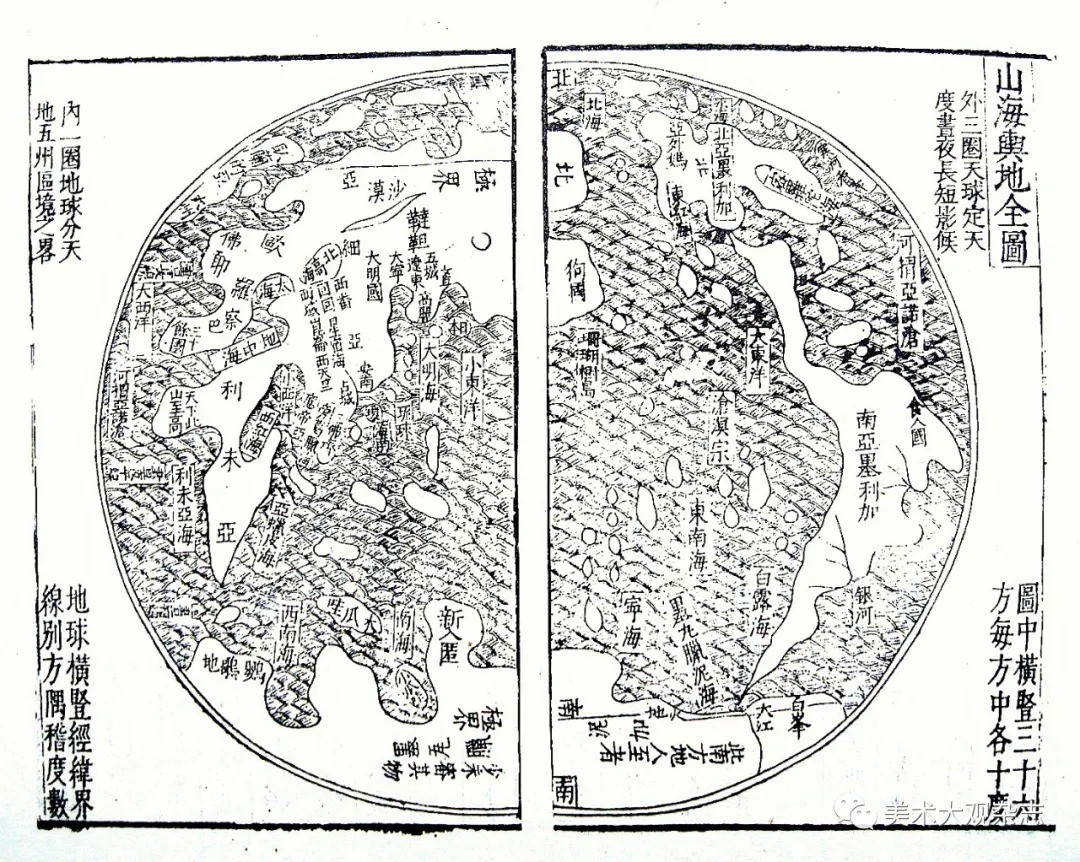

【内容摘要】朝鲜王朝从17—19世纪流行一类奇怪的圆形《天下图》,它由两重大陆和两重大海相互套叠而成,其图形、布局和地名大致相同,具有相当的稳定性。长期以来,国内外学术界对此类图进行了大量研究,但众说纷纭,其真相一直处在扑朔迷离之中。本文在对学术史进行了细密的梳理和辩证之后,从三个方面尝试对《天下图》进行最新解读。

【关键词】《天下图》《山海经》《山海舆地全图》《五岳真形图》 昆仑山 长白山

引子:一张奇怪的肖像

1895年,法国东方学家莫里斯·古朗(Maurice Courant)在《朝鲜书目》(Bibliographie coréenne)一书的第二卷,复制了一幅称为《天下诸国图》的18世纪朝鲜“世界地图”[1](图1)。这是一幅圆形地图,很容易让人想起西方的一类被称作“寰宇图”(mappa mundi或mappemondes)的地图,又称“T-O图”(T-O Chart)或“轮形地图”(Circular Map),其形状约等于字母“T”和“O”的组合——“O”代表当时已知的世界,“T”代表将欧亚非三洲分开的水域,主要流行于中世纪。[2]尽管《天下诸国图》并不是一幅真正的“T-O图”,但它确实予人以一种十分古老的感觉。朝鲜学者李益习早在此前三年,即已断言此类图的年代“漫漶而不可追索”[3]。古朗的复制是一幅彩绘稿本的黑白图像,原图已不知去向。正好现藏于首尔大学奎章阁韩国学研究院的一张彩绘设色图(图2)与之十分相像,可以借此来仔细端详一下。

图1 天下诸国图 原图设色 约 18 世纪下半叶 法国学者古朗收藏

图2 天下诸国图 纸本设色 约 18 世纪下半叶 韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏

两张图都在右上角署名《天下诸国图》,下注小字“一百五十三国”。然后映入我们眼帘的是地图约略呈苹果状的形体,和它犹如苹果被从中间剖开的内部结构。在最外面的果皮部分,是一圈用蓝色表示的大海,海上只在东西两端有两个孤岛。东面的岛上有两棵交叉在一起的连理树,写着“日之所出”和“扶桑”,下面的山上标出“流波山”;西面的岛上有一棵盘曲的松树,写着“日月所入”和“盘松”。然后是一圈略呈矩形的大陆,其弯弯曲曲的形状,就像一道被虫蛀出的虫道;上面的矩形方框内,写着近百个奇奇怪怪的国家、山岳和湖泊的名字(国家有41个),如“大人国”“比肩国”“不白山”“封渊”;还在北部居中处画了一棵巨大的树,旁边写着“千里盘木”。再往里一圈,又见蓝色大海,和大海上点缀着的数十个国家、岛屿或神山之名(国家有47个),其中混杂着我们熟悉的“日本”“琉球”等历史名称,以及“瀛洲”“方丈”“蓬莱”“不死国”“长臂国”等神话地名;最重要的是在海上,按照东南西北的方位,出现了四个标志性的地名:“东岳广桑”“南岳长离”“西岳丽农”和“北岳广野”(下文将详细讨论)。再往里,也就是这个苹果的果核部分,我们看到一个略呈平行四边形、有五条大河流贯其中的中心大陆;大陆上共有65个国家的名字,其中除了“中国”“朝鲜”之外,绝大部分都是在中国史书中出现过的历史国家如“大宛”“鄯善”“精绝”和“大秦”;地名亦然,最引人注目的是中国部分,上面清晰地标出了中国的五岳镇山(“华山”“衡山”“泰山”“恒山”和“嵩山”),东南还有一座“天台山”。有意思的是,两幅地图都在中央大陆最靠近中心的部位(图1更明显),画出了一座占据特殊地位的山,它就是“昆仑山”。地图作者在“昆仑山”字样之侧加上了“中岳”两字,还在“昆仑山”下两条河流夹峙的一个三角形部位,标出了“天地心”字样,表示此处是天地的中心。在奎章阁彩绘图(图2)中,“天地心”与“中国”是中央大陆——同时也是“天下”全部——两处最显眼的地方,它们约呈中轴对称,均由红色整体平涂;中央大陆上另一处红色标注的地域,是东部边缘的“朝鲜”,也就是地图作者的祖国;此外,还有“日本国”和“琉球国”也用红色标注,但它们位于中央大陆之外的海上,故与朝鲜“相比”,无疑离两个“中心”更远,也更为边缘。这一点也可以通过另一处细节的图形语言来说明,即“中国”和“朝鲜”是整幅地图中唯一两处其名字被镶以瓣状花边的地方,说明了二者之间的特殊关系(类似于“中华”和“小中华”)。

当然,对这个图像还可以有另外的解读。日本学者中村拓即从中看出了一个像章上的“男人的右侧面肖像”:他有着“仔细梳理的头发和张开的嘴”,中国“占据着这张面孔的中央”,其“下巴和脖子是安南和印度”;而“发型的前端或者东部”是朝鲜,“发型的后端或者西部”则是西方诸国[4]。这种洞见令人惊异,不过似乎还可以补充一个细节:一方面被中村拓称为“环形”的海外的“第二块大陆”,其实是一个接近于方形的形状(其意义将在后文揭晓);另一方面,这个近乎方形的形状正好可以给中央的侧面人像提供一种外框,使中央的人像更加突出和显著,并使之看上去,犹如一幅18世纪欧洲贵族头戴假发的“肖像”。

那么,这幅“肖像”真的存在吗?作为一张古代朝鲜的“天下图”,它与真正的“天下”,也就是同时代的“世界”,是否存在联系?它难道不是制图者某种纯属偶然的制图效果,或者仅仅出自观图者异想天开的自我投射?

如果它真的是一幅“肖像”,那么它是“谁”的肖像?如果它不是,那么在它“奇怪”的表象之下,会不会也以某种特殊的方式,隐匿或折射着所在时代十分珍贵的历史情形和历史真实?

那么,它的原形或历史“真形”,究竟是什么?

一、形态与年代

一个多世纪以来,随着越来越多相似地图的发现,《天下诸国图》的形态已愈益为人所知。它的名称并不限于《天下诸国图》,也可以叫《天下总图》《天地图》《普天之下地图》,甚至《太极图》。当然,更多、更常见的名称则叫《天下图》。而且,它也不限于一幅单独的地图,而是一套地图册中的其中之一。一般而言,《天下图》位于地图册首页,其后则有《中国图》《日本图》《琉球图》《朝鲜图》和《朝鲜八道图》;有时,《天下图》也有可能放在整套地图册的最后。

其材质和工艺,除了一类我们前面有所讨论的彩绘图,还有一类是木刻印制图。中村拓指出,尽管彩绘图在数量上远远超出木刻图,但实际上彩绘图并不比木刻本更真实或者古老,而往往是对后者的复制,故中村拓的文章只限于对十二个木刻本进行描述和分析。[5]本文中的图3和图4,是两件出自同一版本的木刻本《天下总图》,其中图3来自韩国学者李灿的藏品,在地图整体之外的左侧边缘,刻印了“康熙二十三年甲子谨制”一行字,是所有《天下图》中唯一有制作年代的一件(1684年)。需要指出,这件图年款的位置在正图之外,字体大小不一且有欠恭正,与正图上的文字显然不同。此图尚存其他版本,但都没有文字,也显出此图的特别。另外,朝鲜王朝于明亡之后,除了在政府和外交公文上奉清朝为正朔之外,在私下和民间基本上奉明朝为正朔和沿用崇祯年号[6],因此,该地图堂而皇之地署上康熙年款,不知何故。无论如何,17世纪晚期出现的这类图,是已知《天下图》中年代最早的图。

图3 天下总图 木版本 32.5cm×31.5cm1684 年 李灿藏

图4天下总图木版本 31.5cm×32.4cm韩国国立中央博物馆藏品 5530 号

现存文献中,虽然《朝鲜王朝实录》睿宗元年(1469)即有“《天下图》成”的说法[7],但是除却一个名称,没有证据表明,这里所说的《天下图》与后世的实物相关。但是,17世纪确是频繁出现这类表述的年代,而且其文字描述与地图图像似亦多能相应。兹举三例。

(1)李光庭(1552—1629),《讷隐集》卷十八,《溪岩金先生行状》:

少日尝裒辑地志。为天下图。指点而叹曰:“对此,教胸襟较豁。”[8]

另,金坽(1577—1641)《溪岩集》卷六附录权愈(1633—1704)《墓碣铭并序》:

先生尝自为天下图。喟然曰:“吾观此,吾胸襟觉恢廓。其立意窍领之者既远大,岂肯苟开堂坛而畴其身哉。”[9]

(2)李明汉(1595—1645),《白洲集》卷十一,《戏书天下图》:

我之生也何局促,一生老此弹丸国。既未能鞭雷御风历天衢,又未能鼓枻乘桴环八区。假令早晩持节觐上帝,不过辽燕路一带。三峡三河吴楚间,大水名山如隔世。以此发愤欲狂呼,赤脚蹴踏天下图。[10]

(3)李沃(1641—1698),《博泉集》卷十四,《闻上挂天下图于便殿,命馆阁主文者赋七言律,臣屏伏私次,次其韵》:

曾闻汉帝指舆图,复挂吾王玉座隅。镇望星罗天有野,封疆绣错地分区。中流砥柱劳神禹,亘筑长城慑服于。莫道腥尘中土污,东周今日在箕都。[11]

第1例,在李朝文人金坽的行状和墓碣铭中,都提到了他作《天下图》的事迹。行状的作者李光庭是壬辰倭乱时的重要功臣,曾多次往返于明和朝鲜之间,也是金坽的同时代人;他在行状中特别提到金坽作《天下图》这件事,可以想见当时此事发生的影响。另,墓碣铭的作者权愈也是曾任过大司谏、艺文馆大提学等要职的重要官员。[12]两处文献均提到,《天下图》囊括宇宙于方隅之间,起到“恢廓胸襟”的作用。这种表述应该源自宋版书《历代地理指掌图》中托名为苏轼的一段话:“指掌上下,数千百载,离合分并,增省废置,靡不该备。此由胸中元自有名山大川,是以直寄笔墨,如此易也。”[13]现有《天下图》的尺幅均不大,但表述的世界却极为宏阔,亦可视为另一种《指掌图》。

第2例,透过李明汉的古风诗,可以鲜明地看出被囿限于天下一隅的李朝文人特有的隔绝感和空间意识,即“弹丸国”(朝鲜)之小与“天衢”(中国)和“八区”(世界)的恢宏无限的对比与冲突,而这也可以在上述《天下图》的图形语言中见出端倪。图中的中央大陆上,最引人注目的正是一条条纵横交错的河流和一座座巍峨的高山(“三峡三河吴楚间,大水名山如隔世”)。

第3例中的最后两句,则反映了李朝文人继清廷入主中原之后所产生的“小中华意识”,即认为“中土”现已被“腥尘”所“污染”,而原先被称为“东夷”的朝鲜,则因为继承了周朝箕子的文脉和明朝的正朔,竟成为今天之“东周”(“莫道腥尘中土污,东周今日在箕都”)。虽然诗句中,“长城”意象并未出现于现存《天下图》中,似乎暗示此处的《天下图》,有可能类似于金寿弘所绘的《天下古今大总便览图》,其实质是描绘明朝地貌的巨幅中国地图;但是,诗句中“汉帝指舆图”(从“指掌图”化出)的用语,表明这里的《天下图》其尺幅应该不大,而这却与现存《天下图》暗合。除此之外,确实也存在着一类《天下图》或《天地图》(参见下文),它们正如诗句所言(“镇望星罗天有野,封疆绣错地分区”),将地上州郡与天上星座相对应,说明李沃所描绘的《天下图》,已接近于今天可见的《天下图》。当然,还存在另外一种可能性:既然《天下图》本身为包含《中国图》在内的一整套地图册,那么《天下图》的观众在观赏过程中,将紧跟着《天下图》之后出现的《中国图》中之意象,叠加在自己关于《天下图》的观赏经验之中,并非不可想象。

综合以上图例与诗文,我们把《天下图》出现的上限,初步确定在17世纪上半叶,或与上述诗文所作的时间同步。其作者或许与金坽有关。康熙款《天下图》的年代表示,它的形态应该处在此类图的一个相对较早的阶段。

例如,康熙款《天下图》的外圈大海上可以读到四行文字,按顺时针排列分别录为:(1)“天地之间相距四亿二千里”;(2)“日月广三千里,大星广百里,中星广八十里,小星广四十里”;(3)“东西南北四方各八万四千国,其中大国记,此地外无边大海,外无地”;(4)“东西南北相距二亿三万五十里”。这些文字杂糅了各种古典文本,犹如现代地图中的图例说明,给出了解读地图的主要条件,应属早期地图中本有的内容。其文本出处大致如下:(1)“天地之间相距四亿二千里”,此语不知所出,因它与中国传统天文学中所持的天地之间的距离“八万四千里”(道教典籍《玉书录》)或“自地至天一亿一万六千三百五十里”(据《开元占经》为张衡《灵宪》文)均有所不合,或与某部不知名的佛经有关。(2)“日月广三千里,大星广百里,中星广八十里,小星广四十里”,第一句出处不详,第二、三、四句语出佛经《妙法莲华经·马鸣菩萨品第三十》。(3)“东西南北四方各八万四千国,其中大国记,此地外无边大海,外无地”,其中第一句话“八万四千国”来自佛教常用语,因为“八万四千”是佛经中形容数量繁多的常用词,除“八万四千国”外,还有“八万四千法门”“八万四千烦恼”等,不一而足;后面的话是对于地图的说明,应属地图作者所说。(4)“东西南北相距二亿三万五十里”,语出《淮南子·坠形训》,言东西南北四极各相距“二亿三万三千五百里七十五步”。上述木刻本中的图例说明文字,在彩绘本中便很少出现了。就此而言,彩绘图系列图1、图2,似属于年代较为晚近的形态。

康熙款《天下图》的年代较早,还可见于某些文字方面的证据。例如,它的中央大陆“朝鲜”之上,有一座“龟山”,“龟山”之侧有一个“肃慎国”(图5)——这两个地名分别见于《山海经》中的《海内北经》和《大荒北经》;但在彩绘图(图6)中,这两个地名变成了毫无根据的“肃山”和“竜慎国”——显系地图在传抄过程中出现的讹变。

图5《天下总图》( 局部 ):肃慎国、龟山、圆袴

图6《天下诸国图》( 局部 ):竜慎国、肃山、圆乔山

具体图像的画法也可以成为年代的证据。例如在康熙款《天下图》中,海外大陆上北、东、西三个方位均画有一棵树,三棵树的画法明显不同。其中东方的“扶桑树”是一棵树干交叉的连理树;西方的“盘格松”是一棵直立的松树;而北方的“千里盘木”则呈现为一棵针叶树。与之相比,彩绘图中三棵相应的树已开始画得比较简率,但仍然能够看出与前者的承继关系。

以上讨论将文字讹变、文字和图像画法的详略与疏密当作年代的依据,但也存在相反的序列。如彩绘图中海外“日本国”之侧,康熙款《天下图》中的“圆袴(山)”(图5),在彩绘图中则是“圆乔山”(图6)。事实上,此处正确的反倒是后者(“圆乔山”来自“员峤”,海中仙山之一,出自《列子·汤问》)。彩绘图在某些地名上较之木刻本更为正确,这说明木刻本同样不是最初的祖本,而是与彩绘图一样共同辗转流变于某个未知的原始祖本。再比如,彩绘图比木刻图在中央大陆上多出许多地名:南侧,在后者用“蕃胡十二国”一笔带过的地方,前者标注了14个国家的名称;在西部亦然,在后者只标出了“西域诸国”的地方,前者足足增加了31个国名。黄时鉴据此将《天下图》分成“繁式”和“简式”两类,此处的逻辑反而是由简而繁而不是由繁而简;黄时鉴因此而怀疑学者Gari Ledyard将先繁后简当作分期依据的逻辑。[14]因为真实的历史情境经常是一个双向的过程。换句话说,由繁而简和由简而繁,都是同一个历史过程的不同方面,应该辩证地加以把握,而不是将单向过程绝对化。但总体来说,康熙款木刻图要早于彩绘图的年代序列应该可以成立。

如果再为这个序列加上第三个指标——一幅加上了经纬线的《天下图》(图7),或许就能够为《天下图》大致排出相对可靠的年代坐标。Gari Ledyard在为《世界地图学史》(History of Cartography)所写的《韩国制图学》一文中,将另一幅与图7出自同一版本的《天下图》称作“一幅‘退化’的晚期《天下图》”(a late“degenerate”ch’ǒnhado),其理由即在于:一方面,它较此前的《天下诸国图》内容更为简化(如大量减少了国名和在东、西、北方位省略了本来应该有的树);另一方面,却在地图上增添了经纬线、南北二极和子午线等西方现代制图学特征,旨在“让地图看上去更加现代和‘科学’”。为此他将地图的年代定在19世纪晚期。[15]正如前述,Gari Ledyard单纯以由繁入简判定年代序列的观点是难以成立的;其实,在经纬线包装下的这幅图,所依据的原型是一幅较繁式图更为古老的地图,其形态与康熙款图基本相同(包括“肃慎国”“龟山”和“圆袴”等字样),制图者只是在添加经纬线的过程中,可能出于图像整体性效果的考虑,才省略了对树的刻画。据徐宁对与此图基本同款的中国国家图书馆收藏6338号《天下图》的研究,大致可把此图年代的上限定在1776年之后[16],年代的下限应该可以到19世纪晚期。这样,关于《天下图》的形态和年代,我们可以达成几个初步的认识。

图7 天下图32.5cm×42.5cm1776 年之后(更可能在 19 世纪) 中国国家图书馆藏 6338 号

(1)《天下图》传世和流行的年代大约在17世纪上半叶到19世纪下半叶之间,但典型的《天下图》应该出现在明清易代之后,也就是17世纪下半叶。之后,从现存大量《天下图》藏品来看,这类图在部分细节和画法上有所变异,但主体基本保持恒定。

(2)早期《天下图》应该有某些图例文字伴随,这些文字应与古代天文学、星占学、风水学相关(后文还将论述),但在后世大多被省略。

(3)早期《天下图》中,东、西、北三个方位的树的画法应该彼此差异,各有千秋,而在后世,这些特征会有所模糊甚至被取消。

(4)某些文字的讹变(如“肃慎国”变成“竜慎国”,“龟山”变成“肃山”)可以看作是年代晚近的表现;某些文字的增加(如国名),亦可看作是年代晚近的表现,须综合起来做具体分析,不可一概而论。

(5)西方制图学特征(如经纬线、南北极)的增添和传统制图学特征的消减,亦可看作是《天下图》即将衰亡并被西方制图学所替代之表征。

以下,我们将相继讨论四个层面的问题。

第一,我们将通过重新观察和描述此类《天下图》本体的图像特征,对于已有学术史上主流观点进行重新考察和论证;这部分的次标题均采用了问号形式。

第二,在上述讨论基础上,我们将以自己的方式,重新厘定《天下图》图形知识的跨文化图像志来源。

第三,我们将从图形制作的层面,继续讨论图像设计者如何以中国文化的理想为依据,对原有图形进行一次又一次的重构,直至它呈现为现有的样貌和形态。

第四,通过案例考察《天下图》如何被使用的过程,我们将揭示出地图的制作者和使用者们在跨文化语境下所隐匿于图像表象背后之既复杂又矛盾的心态、欲望和观念。

二、 观察与论证

1.为什么两个中心、双重五岳?

让我们先从《天下图》的中央大陆开始。

正如奎章阁彩绘图(图2)所示,中央大陆中两处最引人注目的地方,是以红色平涂的“天地心”与“中国”,正好构成了中央大陆那张奇怪的男人侧面像的“耳目”,同时形成中央大陆上“一个天下,两个中心”的局面。[17]这一点显示了朝鲜《天下图》非同寻常的特点。

在中国文化传统中,“天下”往往与“普天之下,莫非王土”的观念不可分割。中国现存第一幅世界地图《华夷图》(图8),即将中国(“华”)处理成一个山海环绕中的大陆,将中国之外的世界(“夷”)处理成周边的数百个地名。在图形表现上,“华”被详细勾勒出了轮廓线;“夷”的部分,除了朝鲜之外,所有国家均没有呈现出外形,仅以文字(国名)标识。“华”与“夷”(中国与世界)的具体关系,在这里以图形的语言,表现为一个“有形”与“无形”的差别。这种关系极力强调了中国作为世界中心的观念,成为一种图像表现传统并被历代舆图所继承。

图8 华夷图 墨线图79c m×78cm1136 年 原石藏西安碑林博物馆

明嘉靖年间成书的《地理人子须知》(1564)中,出现了一幅《中国三大干龙总览之图》(图9)。该图的新颖之处,在于它以风水学说即“众山之祖”昆仑山向中国发出的三条龙脉(“干龙”)为依据,为上述中国中心论提供一种地理合法性说明。图中,昆仑山被表现在左上角,可以清晰地看到从昆仑山发出的北、中、南三条山势走向的脉络,从西向东贯穿。但这里,昆仑山并不是图像表述的中心,相反,它处在边缘;它的西面和北面均未得到表现,显然,对于书的作者徐维志、徐维事兄弟而言,除了中国所在的地方,其余方位并不重要,也不必画出(所谓“夷国之山不可考,亦不足论”)。[18]

图9 中国三大干龙总览之图 徐维志 徐维事 1564 年 出自《地理人子须知》和《三才图会》

图9 中国三大干龙总览之图 徐维志 徐维事 1564 年 出自《地理人子须知》和《三才图会》

这一传统显然也被朝鲜地图制作者所接受。韩国国立中央图书馆收藏的《天下之图》地图册中,一幅《中国地图》彩绘图(图10),即把昆仑山画在画面的左侧边缘,并把它处理为黄河的源头。仔细观察可知,这里的“中国”与其说是当时朝鲜王朝的实际宗主国清朝,毋宁说是已被推翻但仍为朝鲜王朝念兹在兹的明朝;其版图强调的是长城之内的明代两京十三省,却把清朝的统治者集团相关的建州、女真和蒙古都画在长城之外。但是这一切又不能明说,这大概就是为什么地图作者使用了“中国”这样较为笼统的称谓。

图10 中国地图纸本设色 30cm×18.8cm18 世纪 韩国国立中央图书馆藏

但是,在与之配套并同时出现的《天下图》中,却出现了两个“中心”同时并存的现象——其中一个依然是传统的“中国”,另一个却是传统中位于边缘的“昆仑山”(“天地心”实际上是昆仑山的另类表述,详见下文);在这种意义上,虽然不能说传统的中国中心观得到了颠覆,但至少可以说,它在一定程度上被相对化了。联系到《天下图》图像中,昆仑山同样被处理成黄河的源头,可以把传统中国中心观的“天下图”(例如从《华夷图》经《中国三大干龙总览之图》到这里的《中国地图》),看成是被整体挪移到《天下图》中,成为其中央大陆中的右侧一半,那么,另一半又是怎么来的呢?

与之同时的另一种让渡,发生在“五岳”称谓的微妙变化上。我们注意到,传统的“五岳”自从汉武帝时代确立以来,一直保持着西岳华山、东岳泰山、北岳恒山、南岳衡山和中岳嵩山的称谓。但在《天下图》中,五岳仅仅以山的名称出现,没有一座被冠以“岳”的名义,其方位也没有得到合乎逻辑的排列(图11)。然而,令人匪夷所思的是,“中岳”的称谓却从“嵩山”那儿被挪移到了其侧的“昆仑山”上,形成“中岳昆仑山”的表述。就在“昆仑山”的西侧,我们看到了另一个熟悉的表述是“天地心”,这意味着“昆仑山”不仅仅是“中岳”,还是“天地之心”。

图11 天下图木刻本 29cm×33cm18世纪下半叶 (李灿断定为 17世纪末 )尹炯斗藏品

不仅只有“中岳昆仑山”的表述,仔细观察还会发现,在地图中央大陆外围大海中,东、西、南、北四个方位还有四座岳山——“东岳广桑山”“西岳丽农山”“南岳长离山”和“北岳广野山”,这四座岳山加上“中岳昆仑山”,正好构成了在传统五岳之外的又一组五岳(图12)。这双重套叠的“五岳”系统并非偶然,而是出自一个精密的设计。一幅《天下图》的图例文字透露了图像设计者的用意所在,即“泰山、嵩山、华山、恒山、衡山”构成的是“内五岳”,“广野山、丽农山、广桑山、长离山、昆仑山”构成的是“外五岳”(图13)。日本地图学家海野一隆早就指出,第二组“五岳”和“天地心”的表述均出自唐杜光庭所著道经《洞天福地岳渎名山记》,相关描述如下:

东岳广桑山在东海中,青帝所都。南岳长离山在南海中,赤帝所都。西岳丽农山在西海中,白帝所都。北岳广野山在北海中,黑帝所都。中岳昆仑山在九海中,千辰星为天地心。[19]

图12 《天下图》细节:西岳丽农山、北岳广野山、中岳昆仑山、南岳长离山、东岳广桑山

图13 《天下图》 18世纪 韩国国立民俗博物馆(右侧文字:广野山、丽农山、广桑山、长离山、昆仑山外五岳,左侧文字:泰山、嵩山、华山、恒山、衡山内五岳)

值得注意的是,杜光庭的“五岳”模式尽管显得荒率飘忽,但其中“青帝”“赤帝”“白帝”“黑帝”的说辞,说明这套系统与传统的“五岳”模式一样,仍然以汉武帝时期以来所建构的融宇宙(“五行”)、空间(“五方”)、色彩(“五色”)和政治(“五帝”)为一体的潜在秩序为基础,只不过在《天下图》的案例中,这种秩序已经从内(“内五岳”)而外(“外五岳”)扩展到一个更为广大的场域。这一场域充满着神话般的国名和不可索解的地名,但正如日本、琉球这样的历史名称与蓬莱、瀛洲、方丈那样的神话仙境比肩而立所示,尽管这里半明半昧、半文明半野蛮,仍然不失为一个可以认知、沟通和交往的人间。

需要解释的是外圈的大陆,即本文开篇所比喻的那个苹果中被虫子所蛀出的“虫道”,或者那幅侧面肖像的“外框”。这个大陆上尽管密布着近百个国名和地名,但其中竟然没有一个历史地名存在!较之文明的中央大陆和半文明的海上世界,这个地域无疑是一个“大荒世界”。

看上去,这样一个三重套叠的世界,非常接近于《山海经》所描绘的山海世界。那么,《天下图》是一幅《山海经图》吗?它真的是要图解一个《山海经》世界吗?

2.是《山海经图》,还是《九九州图》?

《天下图》与作为文本的《山海经》存在关系是毋庸置疑的。《山海经》共十八篇,由前五篇《山经》和后十五篇《海经》构成。无疑,这样的山、海和山海中的诸国世界,正好构成了《天下图》所要表达的内容。此外,它那由内而外三重套叠(由中央大陆、海上世界和外层大陆组成)的结构,也与《海经》中的《海内经》《海外经》和《大荒经》的内容恰好吻合。中村拓曾对一幅《天下图》做过统计,他发现,在该图的145个地名中,有不少于110个地名来自上述《海内经》《海外经》和《大荒经》。[20]

尤其是成书于战国时期的古书《山海经》,历史上一直传说存在着与经文相配的图,称作《山海图》。明代杨慎在《山海经后序》中说:

九鼎之图,其传固出于终古、孔甲之流也,谓之曰《山海图》,其文则谓之《山海经》。至秦而九鼎亡,独图与经存。晋陶潜诗“流观山海图”,阮氏《七录》有张僧繇《山海图》可证已。今则经存而图亡。[21]

也就是说,《山海经》和《山海图》本来都是夏禹所铸的九鼎上的文字和图像;九鼎消失之后,只有《山海经》与《山海图》流传下来;至少在东晋时,陶渊明还在诗中说他“流观山海图”,也就是看与《山海经》内容相配的图;但到了后世,只有经流传了下来,图却与九鼎一样亡失了;同时,也使得后世的人们把寻找失落了的《山海图》的工作,提上了议事日程。

据中村拓回忆,日本著名地理学家小川琢治,即属于那些相信朝鲜《天下图》为佚失了的《山海图》的人群中之一员。[22]其中当然也包括中国学者。在2017年出版的《中外交通古地图集》一书中,编著者即将图12所示的《天下图》,当作后人补绘的《山海经》地理图之一;他们还在书中,将该图的标题和年代特意标注为“传说的山海经地理图(公元前476年后,后代复原)”[23]。另外一些学者(如刘宗迪)虽然并不认定《天下图》一定是古代《山海图》的直接遗存,但同样断言:“这幅朝鲜王国的世界地图就是《山海经》所记述地理知识的形象图示……朝鲜《天下图》从形式到内容,都是对《山海经》的忠实描摹。”[24]

笔者曾经多次申言,习惯以文本为依据的历史学者在从事图像研究时,经常容易犯的错误之一,在于把图像看成是思想或文本无中介的直接体现;而实际上,图像不是透明的,而是一种具有物性的存在(笔者称之为“图像的物性”),它会在图像与图像之间(或曰图像传统之中)投下自己的重影。具体到地图研究中,笔者将“图像的物性”发展成为“图形作为知识”的方法论诉求,这种诉求试图不仅将地图的制作看作地理现实或思想的表达,而且看作制作者“情感与欲望”的表达,更呈现为一个有关图形形式的知识生成、传递和演变的客观历程。[25]例如在《天下图》的案例上,地图整体为什么会呈现为圆形?中央大陆为什么是现有的形状而不是其他任何形状?昆仑山为什么会变成一个新的五岳系统的中心?这些都是持论《山海经图》的学者们并不关心,也难以回答的问题,却为本文作者所不得不关心和回答。

另一个为《天下图》寻找文本来源的举措,是把地图中那极为风格化的环形大海环绕“环形大陆”的结构,看成是受到战国时期思想家邹衍的影响。其最早应该出于韩国学者金良善(1972),后来是另一位韩国学者李灿(1998),二者都提到实学学者魏伯珪(1727—1798)在著作《寰瀛志》中所引的邹衍的一段话:

中国四方之海,是号裨海,其外有大陆环之,大陆地外又有大瀛海环之,方是地涯云。[26]

鉴于邹衍著作已亡佚,查证司马迁《史记·孟子荀卿列传第十四》,相关的原话为:

以为儒者所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。

赤县神州内自有九州……中国外如赤县神州者九,乃所谓九州也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。[27]

中国学者徐宁认为《史记》的记载与《寰瀛志》中的记载“有很大出入”[28],似有所不逮。实际上,魏伯珪在他的《寰瀛志》初编中收入了一幅自名为“利玛窦天下图”的地图(图14),他在序中即称其为《利玛窦九九州图》。[29]鉴于该图实质上即当时流行的《天下图》的一个变体,换句话说,当他把这幅90%与《天下图》重合(只是把地图原先的圆形改成了矩形)的地图叫作《九九州图》,即意味着《天下图》在魏伯珪心目中,也是一种《九九州图》,而这显然与《史记》中邹衍的描述一致。也就是说,中国可内分为“九州”(小九州),它本身又是中央大陆上的“九州”(大九州)之一,被中央大陆外的一个“裨海”所环绕;然后,在外围的大陆中,又存在着相对独立的九部分,成为另一个“九州”;全世界一共有类似于中国那样的九州(大九州)八十一个,中国只占据八十一分之一;而在这八十一个大九州之外,才是另一道无边的大海(“大瀛海”)环绕着,这才是天地之间的边际。这一描述与前引邹衍的一段话并无矛盾;换言之,从内容上说,魏伯珪引用邹衍的学说来阐释《天下图》并没有问题。

图14 利玛窦天下图魏伯珪 出自《存斋全书》

图14 利玛窦天下图魏伯珪 出自《存斋全书》

唯一的问题存在于图形上面。也就是说,魏伯珪作为18世纪的实学学者,他可以从文献角度把《天下图》阐释为邹衍意义上的《九九州图》,但他并没有也不可能发明《天下图》的形式;这种形式在他之前,至少在17世纪下半叶即已存在,故而魏伯珪眼中的《九九州图》,并不是《天下图》的来源,仅仅是一种后事之师的巧合而已。

3.圆形:佛教寰宇图?

为什么所有的《天下图》都采取了圆形的形式?是因为它们都有一个共同的来源,而这个来源又恰恰是一个圆形构图吗?

中村拓尽管不同意小川琢治失落了的《山海经图》起源说,但他仍然相信《天下图》有一个较古老的渊源,正如他文章的标题《保留在朝鲜人中的古老中国地图》所示;只不过这次的渊源变成了所谓的中国佛教寰宇图。[30]在他看来,《天下图》较近的前身是类似于明代章潢《图书编》(1562—1577)中所载的《四海华夷总图》(图15)那样的图,它把佛教世界观中的南瞻部洲(人类所生活处)描绘成一个中央大陆,它的周围围绕着海洋和岛屿;东西两侧又被大陆包围;东部的国家有日本和大、小琉球,西部大陆上则有大秦国。整个地图的外形呈现为矩形,但中央大陆则约略呈现为一个牛头形或者一个盾形;中央大陆的核心是以北海和南海为轴线而对称展开的“五印度”或“五天竺”,其中“昆仑”位于中天竺偏东的位置上,并没有处在中心。

图15 四海华夷总图1585年 出自章潢《图书编》卷二十九

图15 四海华夷总图1585年 出自章潢《图书编》卷二十九

章潢没有给出《四海华夷总图》的确切来源,只是说它来自“释典……故存之以备考”[31];但是,中央大陆的“盾形”形状和上面的“五天竺”名称,却把我们的视线引向另一类更为古老的佛教地图——《五天竺图》。图16即一幅现存于日本法隆寺的《五天竺图》,其年代可以追溯到1364年,但其原型却可以追溯到7世纪的唐玄奘和他的《大唐西域记》。关于这类地图的原貌和流传,黄时鉴做了这样的推断:“以《大唐西域记》为主绘制的《五天竺图》最初出现于中国,然后经高丽传到了日本,时间当在唐宋时期。当时的东亚佛教信徒渴望到天竺去朝圣,《大唐西域记》是他们随身携带的指引书,《五天竺图》是他们的路线图。”[32]从该图的示意图(图17)来看,虽然图上标出了玄奘在五天竺旅行的部分路线图,但该图更主要的功能并不在于此,而在于呈现一个以天竺为中心的理想佛教秩序。五天竺占据了画面的主要篇幅,以类似于中国五岳的理想化模式,按东南西北中的方位沿中轴线展开;在这个空间里,欧亚大陆上两个最为强大的世俗王朝——中国(震旦)和波斯——仅仅处于东部和西部边缘,更加强烈地反衬出以恒河、中天竺和南天竺为中轴的佛教中心的存在。

图16 五天竺图1364 年 日本奈良法隆寺藏品

图17 《五天竺图》示意图

正是这种理想化的空间秩序设计,导致这类地图(包括《四海华夷总图》)的中央大陆形状近似于椭圆形(更准确地说,一个“盾形”)。但李约瑟等科学史学者,仍然把这类地图当作“轮形(圆形)地图”来看待,认为它们不仅仅“起源于印度”,还像“所有的轮形地图”一样,可能都起源于一个共同的来源——巴比伦。[33]因为它们并非真正表达历史信息的地图,而是同属一类李约瑟称之为“宗教寰宇图”的地图;它们表达宗教理想和秩序的成分,要远远大于其事实的成分。

与《天下图》基本处于同一时间段的《四海华夷总图》也不例外。《四海华夷总图》的构图原则,表现为比《五天竺图》更机械的中轴对称原则——如“长脚国”对“无肾国”、“长臂国”对“蒲甘国”、“朝鲜”对“弗懔”、“日本国”对“西女国”,左右两半的国家、岛屿和半岛,完全呈现出镜像般的一一对应。与之相反,尽管看上去很相似,但《天下图》的构图原则在以下两点上却与之截然不同。

第一,《天下图》中央大陆的形状是不规则的,它的左右两半并不对称。

第二,《天下图》的图形是圆形,并不是椭圆形或“盾形”。

综上所述,佛教寰宇图并不是《天下图》图形的来源。

实际上,寻找《天下图》来源的线索不在别处,反而正在《天下图》本身之中。显然,我们忽视了其中的一类《天下图》(图18),它们有时候也叫《天地图》(图19),观看它们的重点不在“天下”之“下”(或“地”),而在于其“天”。图18是一幅韩国国立中央博物馆收藏的《天下图》,其具体年代应该在18世纪;这幅地图最引人注目的地方,在于它在最外圈本来应该由“大瀛海”占据之处,安置了众多熠熠生辉的星座。这些星座是周天的“二十八宿”和“十二次”。前者包括东方苍龙七宿(角、亢、氐、房、心、尾、箕);北方玄武七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁);西方白虎七宿(奎、娄、胃、昴、毕、觜、参);南方朱雀七宿(井、鬼、柳、星、张、翼、轸)。后者指十二星次,由圆周外围的一圈字表示,包括寿星(辰)、大火(卯)、析木(寅)、星纪(丑)、玄枵(子)、娵訾(亥)、降娄(戌)、大梁(酉)、实沈(申)、鹑首(未)、鹑火(午)、鹑尾(巳)。根据中国古代的分野星占学,天上的“二十八宿”“十二次”与地上世界的区域(通常用汉唐时期的十二郡国或九州来表示)存在着对应关系,故通过天上星象的变动即可预测地上的人事祸福。图19的形态更接近于传统的分野系统,它的地上世界以中国疆域为主(同时包括十二郡国和九州),与天上的“二十八宿”和“十二次”正好一一呼应。星象系统的呈现其实更好地显露了这类图设计之初的原始意图,即一种从空中(“天”)向下(“地”)俯瞰的视角;根据这种视角,加上东西地极上“扶桑树”和“盘格松”扮演着提供“日月所出”和“日月所入”的功能,我们终于恍然大悟,原来地图的圆形构图不过是天穹之圆和日月周行轨道的表现,是传统“天圆地方”观念的反映。一旦意识到地图的圆形其实是天穹的表现,那么也会相应明白,被几乎所有学者称作“环形大陆”的外围大陆,其实根本就不是圆的。它们在地图中其实或多或少都被表现得近似正方形,因为大地本来就是“方”的——用我们的话来说,即“一个神圣星空下的矩形大地”。[34]

图18 天下图纸本设色 18 世纪 韩国国立中央博物馆藏

图19天地图纸本设色 30c m×47.6c m19 世 纪 韩国首尔历史博物馆藏

4.世界图式:《疆理图》的变体?

正如中国现存第一幅世界地图《华夷图》所示,传统文脉中的世界地图往往呈现为一个以中国为中心的“华夷秩序”。中国以准方形或矩形形状,占据绝大部分位置,周围则散布着零零星星的四夷小国;二者之间往往被表现为一种典型的有形—无形关系,即有明确形状的中国与无形状、仅仅以国名表示的外国形成鲜明对比。它所采取的“计里画方”的绘图方式,与古代空间方位“四方”“八位”“九宫”同源,进一步将中国与外部世界的关系转化为一种有限—无限的关系(其中中国尽管重要,却不是世界的全部;外部世界尽管粗略,却是真实存在的),只要需要,也是可以触及的。这里存在着一种类似于画家王希孟所绘《千里江山图》那样的手卷式横向展开方式——物换景移。相对于中国世界的精确与可测量而言,外部世界并非子虚乌有,却有待于精确测量。一般而言,这种构图方式并不关注对世界的整体表达,故很难产生真正意义上世界图景的地图。

中国现存第一幅严格意义上的世界地图,是绘制于洪武二十二年(1389)的《大明混一图》。该图不再满足于只用名字暗示外部世界的传统做法,而是试图真实地展现中国周边国家的具体形状;除熟悉的朝鲜之外,它在中国之东第一次画出了日本诸岛,在中国之西则画出了印度、阿拉伯半岛、非洲大陆和欧洲,初步形成了一个左中右三元并置的世界图式。

1402年,随着另一幅著名的东亚世界地图《混一疆理历代国都之图》(图20,以下简称《疆理图》)在朝鲜问世,上述左中右三元并置的结构在地图中得到了更加充分和清晰的表达。朝鲜和日本在中国的东面,印度洋、非洲和地中海世界则在中国的西面。这个囊括欧亚非大陆的三元结构,从图形上看,非常接近于一个牛头形。

图20 混一疆理历代国都之图(摹本)164c m×171.8cm 约 1470 年 日本龙谷大学藏

图20 混一疆理历代国都之图(摹本)164c m×171.8cm 约 1470 年 日本龙谷大学藏

学界已经澄清了该图在知识和图形上的多重来源,即它如何在元代李泽民《声教广被图》和清浚《混一疆理图》的基础上,添加朝鲜本国地图和日本地图,据以重新拼合而“勒成新图”。[35]其西部欧、亚、非世界的知识应该来自李泽民的《声教广被图》,后者与《大明混一图》中的西部世界一样,可能拥有共同的图形渊源,反映了元时所受伊斯兰和西方舆图的影响,体现了令当时中国和东亚人耳目一新的世界图式或“世界观”。

美国学者Gari Ledyard在《韩国制图学》中提出了一个有趣的假说,他把《天下图》的图形与这幅著名的《疆理图》联系起来,认为《天下图》是融入了《疆理图》的结果(图21)。[36]这一观点曾经引起中国学者徐宁的注意,认为其“给人不少启发”[37];黄时鉴则在文章中引用了Gari Ledyard所绘的二者的图形比较,但同时指出了“从图式来论其渊源”的弊端,在于“似乎都沾得上边”[38],故此说的内在逻辑并没有得到他们的肯定,只是当作聊备一说的参考。

图21 美国学者 Gari Ledyard 对从《疆理图》到《天下图》的中央大陆可能经历的图形轮廓演变所作的解析图

图21 美国学者 Gari Ledyard 对从《疆理图》到《天下图》的中央大陆可能经历的图形轮廓演变所作的解析图

在Gari Ledyard看来,有两条主要的线索把二者联系在一起。首先是《天下图》昆仑山下的一个三角形半岛,位于黑水和洋水两条河流之间,洋水汇入黑水(有的图画为黑色)后南流入海;Gari Ledyard强调,这是整个大陆上唯一一处由水流勾勒出形状的半岛,以及唯一一处有支流(洋水)汇入主流(黑水)的河流。[39]另一条线索是中央大陆西北部存在着一个巨大的水面(其实是一个“水滴”状空间——笔者按),它在大部分情况下与地名“疏勒”相伴(也有直接把“疏勒”标注在其中的——笔者按);作为一个内海,这也是整个中央大陆上唯一的一处。然后Gari Ledyard认为,如果我们在《疆理图》上将阿拉伯海(西印度洋)和红海,按照黑水和洋水那样的主—支流关系做一调整,那么,随着非洲部分的放大和阿拉伯半岛的缩小,《疆理图》相关部分就会转化为《天下图》中这部分的空间配置;另一方面,《疆理图》中的地中海和黑海部分,也会相应地转化为《天下图》中由疏勒标注的唯一内海。[40]接着,作者还给出了一个具体的图形演化程序,以揭示为了适应《天下图》的特殊需要(如表达《山海经》提到的另外几条大河“赤水”“江水”和“河水”),《疆理图》的世界图式怎样逐步变成了《天下图》中的中央大陆(图21)。这是一个极富想象力的方案,尽管Gari Ledyard并非艺术史家,但他有意识地将图形的生产纳入图形之间存在的客观关系的维度中加以考虑,意味着他走在正确的道路上,亦与艺术史的思路不谋而合。

但是,他的具体研究和结论却是错误的。他的错误主要体现为两个方面。第一是战术的错误:他错误地辨识了地图上的信息;第二是战略的错误:他误入歧途,搞错了自己的研究对象。

首先,Gari Ledyard把《天下图》中经常以“疏勒”标识的那个“水滴状”空间解读为“内海”是没有根据的。从现存的其他的《天下图》(例如图1、图2)看,这部分有时候被明确地标注为“沙漠”;这一标注实际上依据了一个历史悠久的中国地理学与舆图传统。从汉代张骞凿通西域开始,西域三十六国[41]的概念即已进入中国人的知识系统中;“疏勒”(今新疆喀什一带)本作为三十六国之一,在这里被标识为西域各国的主要代表之一(在“简式图”中,以“疏勒”打头共有七个国家,下面另有“西域诸国”字样;在“繁式图”中,“疏勒”等七国之后,“西域诸国”被具现为三十一个国家的名字),并不是任何湖海的代表。鉴于其地正好位于丝绸之路北线和南线在西部的汇合点,以它为标识的“沙漠”,无疑只能是以塔克拉玛干大沙漠为代表的沙海和戈壁了。我们从明代罗洪先《广舆图》的《舆地总图》(图22)中,即可看出在长城和阳关之北,有一道几乎与长城平行的巨大的“沙漠”横亘东西。而从明代开始,鉴于“瀚海”成为另一个表达沙漠的同义词[42],我们在有的地图上发现的某些水流状线条——其标注既可以是“沙漠”,也可以是“瀚海”——事实上都指沙漠(图23)。或许正是因为“沙漠”与“瀚海”的语义混同,才导致了明代或李朝朝鲜的地图中,沙漠有时候被表现为水滴或河流状线条的缘故。《天下图》中的水滴状空间也不例外,其显然是沙漠的表现;这样一来,它也就根本不可能成为《疆理图》中的地中海和黑海的遗存。

图22 舆地总图罗洪先 约 1541 年 出自《广舆图》

图23 中原兼朝鲜图 纸本设色 约 18世纪下半叶 韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏

Gari Ledyard的第二个错误,是把《天下图》中两河夹峙下的三角形空间(有的图中有“天地心”字样),误释成《疆理图》中非洲、红海、阿拉伯半岛和阿拉伯海之表达。表面上看来,二者之间确实存在很大的相似度。Gari Ledyard尝试找到《天下图》的图形依据,这本无可厚非;但Gari Ledyard的问题在于,他根本找错了方向:《天下图》所依据的图形来源,实际上与《疆理图》毫无关联。

在正式展开我自己的论证之前,有一个问题需要在这里稍稍提及:《疆理图》和《天下图》之间的年代差异问题。

Gari Ledyard引用的《疆理图》版本是日本天理大学图书馆所藏的“天理本”,其年代据日本学者的研究,应该是1568年[43],这是《疆理图》(最早绘制于1402年)现存年代最晚的版本。而现存《天下图》最早的版本,只能追溯到康熙二十三年(1684),二者之间有超过一个多世纪的间隔。为了证明《疆理图》有可能对《天下图》产生影响,Gari Ledyard不得不把《天下图》出现的时间上限提前到16世纪[44],而这一点事实上得不到任何文献和实物的支撑。前文的研究证明,《天下图》的年代出现在17世纪,典型的《天下图》更可能出现在17世纪下半叶。种种迹象表明,《天下图》及其承载的大量历史信息,都与16世纪末和17世纪之后在中国与东亚发生的政治、艺术与文化——尤其在制图学上——的巨变有关,而与《疆理图》所在的时代15—16世纪基本无关。

三、图形作为知识:从利玛窦《山海舆地全图》开始

但这里还是需要从15—16世纪开始叙述。1488年,葡萄牙人迪亚士率船第一次越过非洲南端的好望角;十年之后,达·伽马率船队横穿印度洋,到达了印度西岸的卡利卡特;1511年,葡萄牙占领了控制东西方贸易的黄金水道国家马六甲;1513年,葡萄牙船队出现在中国海域;1557年,葡萄牙人获得了在澳门的居住权。从此,一个中西文化大交流的时代开始了。

耶稣会正是沿着葡萄牙船队的轨迹接踵而至。1552年,当第一代耶稣会士方济各·沙勿略(Francis Xavier,1506—1552)在广州附近的上川岛赍志而殁时,他依然未能进入这个令他魂牵梦绕却可望而不可即的神秘国度。但同年10月6日,一个诞生在意大利马切拉塔省的男孩,却在三十年之后,帮助他实现了这个理想。1583年,利玛窦(Matteo Ricci)与另一位耶稣会传教士罗明坚(Michele Ruggieri)第一次跨入中国国门,并最终于1601年到达了都城。尽管耶稣会士们意在传播宗教,但他们在事实上更多地传播了西方的文化和科学(如机械表的制作、记忆术、数学、天文学和地图制作),而地图制作正是当时最先进的西方科学成果之一。利玛窦后来向万历皇帝进献的礼物中,就有一幅他所绘制的《坤舆万国全图》(图24)。

图24 坤舆万国全图(日本彩色摹绘本)168.7cm×380.2cm 利玛窦 原图1602 年

图24 坤舆万国全图(日本彩色摹绘本)168.7cm×380.2cm 利玛窦 原图1602 年

《坤舆万国全图》是利玛窦依据比利时制图家奥特里乌斯(Abraham Ortelius,1527—1598)的《寰宇大观》(Theatrum Orbis Terrarum,1570),以及麦卡托(Mercator,1512—1594)、普兰修斯(Plancius,1552—1622)、鲁瑟利(Ruscelli,1518—1566)等人之图,再糅入明代罗洪先的《广舆图》等中国地图综合而成,在当时的条件下,可谓“一次在中西语境下重要的文化创造,堪称当时整个东、西方唯一一件内容较之以往最为完备的世界地图”[45],是“13—16世纪中西跨文化交流在地图学上面的一次集大成”[46]。

例如,1584年版的奥特里乌斯《寰宇大观》地图集错误地把中国的形状表现为一个类似于竖琴的三角形;而中国的形状,在中国自己的舆图传统中,从来都被表现为一个矩形或准方形(即所谓“神圣星空下的矩形大地”)。这一错误就被利玛窦根据罗洪先《广舆图》(其中的《舆地总图》)做了修正,使中国部分浑化无迹地融入整幅世界地图中。从地图这部分的细节(图25)来看,诸如“山东半岛”、“朝鲜”、“黄河”、黄河之源、“星宿海”、“昆仑”,以及那一道横亘中国塞外北方的大“沙漠”(包括其尾端“大流沙”),都与我们所熟知的中国同时期地图如出一辙。

图25《坤舆万国全图》局部:中国部分

图25《坤舆万国全图》局部:中国部分

唯一令人意外的,是在利玛窦的地图中,“昆仑”的地位发生了巨大的变化。

与传统地图如徐维志、徐维事的《中国三大干龙总览之图》相比,“昆仑”在中国风水学说之中的重要意义已消失殆尽,如今被挤压在黄河之源(“星宿海”)和长江之源(地图上标注“松潘”)之间,较之于西侧区分中国与印度之间的山系“大葱岭”,显得微不足道。

《坤舆万国全图》并非利玛窦唯一制作的世界地图。事实上从1584年至1608年,利玛窦尝试制作不下于12个版本的中文世界地图。[47]其中除了《坤舆万国全图》和《两仪玄览图》(1603)之外,其余各版的原本均已佚失,只能依据明人《图书编》《方舆胜略》《月令广义》《三才图会》诸书的转载和收录,方可窥其影像。

其中章潢《图书编》收录的《舆地山海全图》(图26),应为利玛窦于广东肇庆绘制的第一幅世界地图《山海舆地全图》(1584)的摹刻本。章潢与利玛窦相识于南昌,故该图摹刻的年代应在1584年之后或在南昌时期(1595—1598)。图的底本应该源自奥特里乌斯1570年版本的《寰宇大观》,因为图中南美洲底部的图形往东有一个三角形的突出(黄时鉴称为“一个大弯角”),这是奥氏图第一版中的特征;而在奥氏1587年之后的诸版中,这个三角形被取消了[48],南美洲的图形显现为一个火腿状渐次缩小的形态;而这个特点也反映在现存的《坤舆万国全图》和《两仪玄览图》中,说明后两幅图都依据了奥氏1587年之后的版本,与《舆地山海全图》不属于一个系统。

图26 舆地山海全图 约 1585 年 出自章潢《图书编》卷二十九

图26 舆地山海全图 约 1585 年 出自章潢《图书编》卷二十九

在1602年前,与《坤舆万国全图》和《两仪玄览图》属于同一个系统,同时图形和内容最接近于后者的,只有另一幅《山海舆地全图》(图27)。与1584年的同名地图不同,该图的原本是利玛窦于万历二十八年(1600)在南京时所绘,据说有南京吏部主事吴中明刻本,但现已不传。幸运的是,这个原本被相继摹刻在冯应京刊刻的《月令广义》(1602)和王圻的《三才图会》(1609)中,尤其随着《三才图会》的广泛传播而影响深远。

图27 山海舆地全图1609 年 出自《三才图会》

图27 山海舆地全图1609 年 出自《三才图会》

与《舆地山海全图》的椭圆形相比,该图只是略呈椭圆形,更接近于圆形。图四角上有题识如下:“外三圈天球定天度昼夜长短影候”“内一圈地球分天地五州区境之略”“图中横竖三十六方每方中各十度”“地球横竖经纬界线别方隅稽度数”。从题识看,现有的图取消了原图中所有的“外三圈天球”和“经纬线”,所以是原图的一个简化版。但是,原图的基本面貌,应该说都得到了保留。这些部分在两年后利玛窦于北京所绘的《坤舆万国全图》中,都能找到对应之处,包括我们前面提到的“火腿状”的南美洲下部。

正是这个《三才图会》本《山海舆地全图》,才是包括Gari Ledyard在内的众多学者苦苦寻找的《天下图》中的秘密所在,是后者图形知识的主要来源。[49]

第一,让我们从地图西部并横跨中线的欧亚非(地图中的欧罗巴、亚细亚和利未亚)大陆开始。这个大陆现有的中线并不是西方地图(如其原型奥特里乌斯《寰宇大观》)中的零度经线,而是利玛窦为了适应中国读者的需要,将之从福岛(加纳利群岛)所在的本初子午线,搬移了将近180°(实为170°),挪至现有位置的结果。这一挪移表面上看来,把原本位于东部边缘的中国搬到了地图靠近中心的位置,似有谄媚中国之嫌;但究其实质并不尽然。正如我们在《三才图会》本所见的那样,原本位于绝对中心的中国(“大明国”),在这样的世界地图中,其位置反而是相对化了(位于其中心偏左处,而且所占面积也不大)。那么,如果要恢复中国原有的中心位置,第一件需要做的事,无疑要使这个大陆继续往中心移动,使其成为一个中央大陆。

第二,当我们把这个中央大陆与《天下图》中央大陆(图28)做比对时即可发现,其中的名称居然都存在准确的对应和对位关系,如“高丽”—“朝鲜”、“大明国”—“中国”、“日本”—“日本国”、“琉球”—“琉球国”、“安南”—“安南国”、“沙漠”—“沙漠”、“昆仑”—“昆仑”。

图28《天下总图》局部:中央大陆

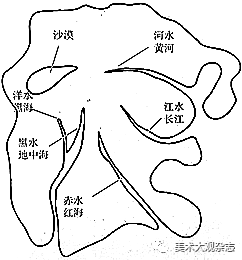

第三,把这个中央大陆的方位做个调整,让它按逆时针方向转动45°,再聚焦到中央大陆,即可发现,它开始变得令人眼熟起来——一个如同半月形的侧面“人脸”,开始浮现出来(图29)。再把这张“人脸”的下半部分与《天下图》示意图(图30)中的同样位置做一比较,我们在两边同样看到了一个三角形空间——一个两水夹峙的半岛,然后很容易地辨识出一组新的对位关系:“太海”—“洋水”、“地中海”—“黑水”、“欧罗巴”—“西域诸国”、“利未亚”—“蕃胡十二国”。

图29 《山海舆地全图》局部:经逆时针扭转 45°的中央大陆

图30 《天下图》中央大陆线描示意图

第四,当我们把“利未亚”(即非洲)定位在“蕃胡十二国”所在的位置,那么,那条南流入海的“赤水”,顺理成章地,当然就是“西红海”(红海)了——值得指出的是,这一部分精确得甚至连色彩都相符。

第五,再加上“中国”部分的两条河流——“河水”和“江水”,即“黄河”与“长江”,《天下图》中央大陆中几乎所有的信息,都得到了一一辨识。它所展现的,居然是利玛窦时代所能了解的全部欧亚非世界。

换句话说,从利玛窦《山海舆地全图》到朝鲜《天下图》的过程,犹如同一张脸经历了一次成功的整容手术,但经过仔细辨认,仍然能发现,这是同一个人。

经过中央大陆的辨识,再来处理外围的大陆,整个事就会变得易如反掌。因为正如前面所言,外围的大陆在《天下图》中所起的作用,是为中央大陆上的那个人脸肖像提供一副镜框,它其实正是由《山海舆地全图》中位于外围的一系列破碎而并不连贯的陆地——南北美洲(南北亚墨利加州)、南极洲(墨瓦腊尼加州),加上北极和格陵兰(卧兰的亚大州)——连缀起来而形成的。

种种迹象表明,《天下图》的前身即利玛窦所绘,但经《三才图会》转绘的《山海舆地全图》。朝鲜士人李睟光(1563—1628),于1614年作、1634年刊行的《芝峰类说》的《诸国部》中,即已提到《三才图会》[50],说明至少在1614年前,该书已传入朝鲜。这就把《天下图》产生的绝对年代确定在1614年之后。

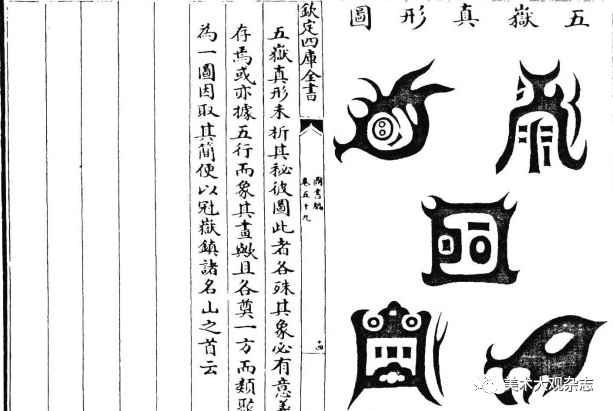

四、图形知识的重构:以《五岳真形图》为视野

在澄清了《天下图》“是什么”(也就是它的图形来源)问题之后,我们的任务只完成了一半。如今需要解决的是“为什么”(也就是图的意蕴)的问题。即,为什么要把《山海舆地全图》改造或重构成为《天下图》?或者说,从《山海舆地全图》出发,《天下图》究竟要走到哪儿去?去干什么?对这些问题的回答,构成了本文后半部分的任务。

从方法论的角度,上述两部分的任务或许可以借助艺术史家E.贡布里希的两条著名术语来概括。第一条是“先制作后匹配,先创造后指称”(making will come before matching,creation before reference)[51],意为摆弄雪团的行为要永远早于赋予手中的雪团以某些特征并将其称作某人的行径;从这种意义上来说,《天下图》的制作缘由或许仅仅出自制作者想要画出一张不同于《山海舆地全图》的地图,就像有一天一位突然不满意于自己那张脸的女人,拿起化妆品为自己画了另一张脸——当然,她不能随心所欲地化妆,而是必须顺应自己五官和面容的条件,所以她妆容下的那张脸总是可以被辨识出来的。第二条术语是“图式和修正”(schema and correction)[52],其原意为艺术家总是从某种现成的图式(惯例或艺术传统)出发,不断通过种种“修正”的行为,使笔下的形象最终与现实世界匹配(matching)。正如贡布里希所用的“修正”(correction)一词所暗示的,如若我们去除贡氏观念中根深蒂固的写实主义理想,而代之以任何一种“理想”(既可以是写实主义,也可以是非写实主义或任何主义的“理想”),那么,这两套术语均可毫无违和地用于本文的场合。那么,什么是在制作过程中,《天下图》所欲匹配的“理想”?

我们还是从中央大陆出发。《山海舆地全图》中支离破碎的大陆,为什么要整合成《天下图》中那略呈矩形、有山海河岳交错流峙的形状?

1910年,日本地理学家小川琢治将一幅日本所藏17世纪版《五岳真形图》中的《东岳真形图》,与实地考察用等高线绘制的泰山地形图做了比较分析,从而得出一个惊人的发现,即《五岳真形图》貌似杂乱的线条,其实是用类似于现代等高线制图法的地图绘制思想而绘制的(图31)。这一发现后来被李约瑟的《中国科学技术史》第五卷《地学》所引用,后者盛赞“这幅图中所用勾画山形的方法完全不逊于近代所用的方法”[53]。1987年,中国地图学者曹婉如、郑锡煌发表了《试论道教的五岳真形图》一文,将小川所引图(图32为其原图)与明正统十年(1445)重辑的《正统道藏洞玄部灵图类》中的《东岳真形图》(图33)做了比较,发现它们“虽有一定差别,但仍可以看出山体逶迤之处,二者大致相同”[54]。更为重要的是,两位学者在这些图后还发现了一段文字:“黑者山形,赤者水源,黄点者洞穴口也。画小则丘陵微,画大则陇岫状。葛洪谓高下随形,长短取象……”这段文字中所描绘的内容完全可以在上述彩图中得到印证。尤其是文中提到的葛洪之言“高下随形,长短取象”,与一部托名为葛洪的晋代文献《汉武帝内传》中的描述,如出一辙:

帝又见王母巾笈中,有卷子小书,盛以紫锦之囊。帝问:“此书是仙灵之方邪?不审其目,可得瞻眄否?”王母出以示之曰:“此《五岳真形图》也。昨青城诸仙就我求请,今当过以付之。乃三天太上所出,其文秘禁极重,岂女秽质所宜佩乎?今且与汝《灵光生经》,可以通神劝志也。”帝下地叩头,固请不已。王母曰:“昔上皇清虚元年,三天太上道君下观六合,瞻河海之短长,察邱岳之高卑,立天柱而安于地理,植五岳而拟诸镇辅,贵昆陵以舍灵仙,尊蓬邱以馆真人,安水神乎极阴之源,栖太帝于扶桑之墟。于是方丈之阜,为理命之室;沧浪海岛,养九老之堂。祖瀛元炎,长元流生,凤麟聚窟,各为洲名。并在沧流大海元津之中,水则碧黑俱流,波则振荡群精。诸仙玉女,聚于沧溟,其名难测,其实分明。乃因川源之规矩,睹河岳之盘曲。陵回阜转,山高陇长,周旋委蛇,形似书字。是故因象制名,定实之号。画形秘于元台,而出为灵真之信。诸仙佩之,皆如传章,道士执之,经行山川。百神群灵,尊奉亲迎。女虽不正,然数访山泽,叩求之志,不忘于道。欣子有心,今以相与,当深奉慎,如事君父,泄示凡夫,必致祸及也。”[55]

图31 上:东岳真形图出自 17 世纪日本汉籍;下:东岳泰山的现代等高线图 小川琢治 1910 年

图32 东岳真形图 日本平添笃胤原藏卷子本《灵宝五岳真形图》彩绘图

图33 东岳真形图1445 年 出自《正统道藏洞玄部灵图类》

故事说西王母与汉武帝在延灵之台相会,王母所赋予汉武帝的《五岳真形图》,即来自太上道君某一日在天上“下观六合,瞻河海之长短,察丘岳之高卑”的结果。太上道君把五岳按照中央四方的方式布置停当,并把昆仑山放置在最尊贵的地方,让诸仙居住;然后观察山川河流曲直的走向、高低起伏的样态,它们那回旋盘曲的线条,就像是书写的文字那样。也就是说,《五岳真形图》那形如文字的图画,并不是向壁虚构的产物,而是道士们借助于神仙(太上道君和西王母)俯察一切的眼光,所看到的宇宙真相(山川河流的“真形”)。

事实上,《天下图》也是类似眼光的产物。只不过《天下图》依据的“真形”,首先是利玛窦《山海舆地全图》,其次是该地图所综合的当时最先进的世界地理知识而已。正是借助于“真形图”眼光,《天下图》的作者犹如前文中提到的那位创世英雄太上道君,迈出了他“重整河山”的第一步:将《山海舆地全图》中支离破碎的河山,初步改造成《天下图》中那个略近方形、有河海山川流峙的大陆。

第二步,他重新安排了“五岳”的位置。这里的“五岳”其实要按照前文提及的“外五岳”(“广野山、丽农山、广桑山、长离山、昆仑山”)而不是“内五岳”(“泰山、嵩山、华山、恒山、衡山”)来理解,但其契机却仍然根植于作者所欲超越的《山海舆地全图》中。后者的图例文字有云“内一圈地球分天地五州区境之略”,这里的“五州”无疑指地图上已有所表现的“亚细亚”“欧罗巴”“利未亚”“南北亚墨利加”和“墨瓦腊尼加”;如此这般的“五州”信息未必会对《天下图》的作者产生意义,但它们很有可能对后者起到了提示与刺激的作用,促使后者在制图时以自己更熟悉的方式取而代之。本来,正如我们在《坤舆万国全图》中看到的那样,原先传统中国地图中起特殊作用的“昆仑”,已经在利玛窦拼合西方地图的过程中被相对化了,变得渺不足论;但在木版化过程(例如镌刻为《山海舆地全图》)中,尽管地图必须适应一定程度上的简化,或许是木刻图作者的传统文化心理使然,但或者仅仅出自偶然的原因,“昆仑”一词仍被选中而成为地图上为数不多的地名之一,这居然成就了它从遗忘中被拯救的命运,并进一步成为《天下图》作者在想象中构筑的世界中心之一。而在这一过程中,上述《五岳真形图》中的“昆仑”特殊性眼光(“植五岳而拟诸镇辅,贵昆陵以舍灵仙”),同样促使图像作者将其与道教杜光庭的“外五岳”思想结合,将《山海舆地全图》中原先的“五州”,整合为《天下图》中的另一个“五岳”系统。

值得关注的是,事实上当时还存在一种现成的图像资源以帮助图像作者达成目的。章潢的《图书编》和高濂的《遵生八笺》中,都记录有一种《五岳真形图》,它们将符箓化的五岳“真形”,排列成一种五瓣梅花的形状(图34);而《古今图书集成》中收录的一幅《唐五岳真形鉴图》,更是将五岳排列成十字形状(图35),从而为《天下图》的作者按现有方式排列五岳,提供了直接的图像依据。

图34五岳真形图1585 年 出自章潢《图书编》卷五十九

图35 唐五岳真形鉴图 出自《古今图书集成·经济汇编·考工典》第二百二十五卷

现在,《天下图》作者要着手完成他匹配图像的第三个步骤:将外围大陆进一步纳入文化的理想。这回他所依据的文化资源,是具有独特地理空间的《山海经》系统;本来,从《山海舆地全图》出发去援引《山海经》的文本资源,是顺理成章的事。这使得图像作者于中央大陆和海外五岳之外,可以轻而易举地将外围大陆阐释成《山海经》中的大荒世界(那些难以索解的音译地名和国家,无不昭示着这一点);并最终将作者改造《山海舆地全图》而成的三重套叠结构,完整地纳入《山海经》“海内—海外—大荒”的意义框架。

当然,也不能排除将其纳入邹衍“九九州”意义系统的可能性。现存利玛窦《坤舆万国全图》和《两仪玄览图》中,均有南京吏部主事吴中明的序,明确提到“邹子称中国外如中国者九,稗海环之,其语似闳大不经”,并以之与中国传统的“齐州之见”做对比,嘲笑后者之“东南不逾海,西不逾昆仑,北不逾沙漠,于以穷天地之际,不亦难乎”。[56]吴中明同时也是南京刻本《山海舆地全图》(现已佚,即《三才图会》中《山海舆地全图》的原型)的主事者。不过笔者以为,作为基督徒的吴中明序文中引用邹衍,意在惊赞利玛窦图中世界之浩瀚无穷;这种在《天下图》作者眼中看来,在长他人志气的情绪,正是其重整河山时所欲针对和征服的情绪,故较之《山海经》世界,其征引之可能性并不大。

最后,只剩下地图最外圈的圆形需要阐释。利玛窦《坤舆万国全图》的椭圆形,并不是地球的形状,而是根据当时欧洲最先进的椭圆形等积投影画法,对地球两半球的同时平面展开。《山海舆地全图》将其从椭圆形改绘成略近圆形的形状,将地球的五大洲都集中在一个球形上,如果不是出于纯粹的误读,就只有通过仅仅是版面设计的原因来解释。但《天下图》的作者却继承或积极利用了这种误读,一方面把圆形按照传统的“天圆地方”的宇宙观和分野星占学来理解;另一方面,更把它放入道家神话和“五岳真形图”的系统,最终形成一种以“背负青天朝下看”的俯瞰视角所看到的世界景观(一个名副其实的“天下”)。

《天下图》就是这样炼成的。

五、昆仑山与长白山:风水学说背后的观念

那么,《天下图》中央大陆究竟是谁的肖像?《天下图》的作者究竟是谁?为什么《天下图》有两个中心、两组五岳?这究竟表达了他的什么情怀,什么意愿,什么思想?

让我们重新回到本文开头引用的图像(图4)中的一个细节。与康熙二十三年款《天下图》同款的这幅《天下图》(图36),与前者一样有一个八边形的外框。黄时鉴很早就指出这个外框与“道家常用的八卦有联系”[57],但没有说出为什么,现在我们可以根据这个材料做出肯定的回答。图4的外框上,从西北方位开始有三行奇怪的字,用墨书题写在外框内侧的边缘。西北方向往下墨书三行:第一,乾亥龙亥首亥坐向巳破;第二,乾亥龙亥坐向丁艮得丙破;第三,乾亥龙亥首亥坐巳向,丁艮得丙破。关于这三行字和它们的意思,笔者请教了相关堪舆学专业人士。幸承中国文物学会会员许力先生转致台湾道教天一宗陈恭至宗主的意见,谨录如下:

图中墨书三行,自上而下依次,其一“乾亥龙亥首亥坐向巳破”;其二“乾亥龙亥坐向丁艮得丙破”;其三“乾亥龙亥首亥坐巳向,丁艮得丙破”。

此三行皆堪舆学的语言。大意是:如果风水中的龙脉(龙亥)与八卦的位置(乾亥)对应重叠,那么所求的人才与运势,都将在某一个特定方位(丁艮得)应验。而对应的弱点(巳破、丙破)也会显现。

图36《天下总图》细节:中国、朝鲜、昆仑与安南所在位置

笔者结合八卦形堪舆罗盘示意图(图37),对该《天下图》的图像做了重新解读,发现了该图在当时被使用的蛛丝马迹,认为这种使用的背后,极可能隐匿着某些重大的历史情势与信息。根据后天八卦的方位,“乾”为西北,这一位置正好与中央大陆上的“昆仑”重叠;而“艮”在东北,该方位与“朝鲜”位置重合;第三个方位“巳”在东南,与之同位的国家正好是“安南”。结合墨书和图像,出现在《天下图》上的这些话,其大概意思很可能是说:风水中的“龙亥”(龙脉)和八卦的位置“乾亥”都重叠在西北“昆仑”之位上,因而所求的人才与运势,都会在“丁”尤其在“艮”(即“朝鲜”)的方位上,而相应的弱点,也就是可能破坏运势的位置,则在“巳”和“丙”位(基本上都指“安南”)。这是为什么?

图37 后天八卦堪舆罗盘示意图

为了能够更好地解决上述问题,我们有必要诉诸那个时代的风水学说。当时最著名的风水著述,无疑是成书于明嘉靖年间的徐维志、徐维事兄弟所著《地理人子须知》。该书第一篇《总论中国之山》,讲述中国山水大势及其与昆仑的关系:

朱子曰:“河图言昆仑为地之中。”中国至于阗二万里。于阗贡使自言西去四千三百余里即昆仑。今中国在昆仑东南,而天下之山祖于昆仑,惟派三干以入中国。其入夷国之山无可考,亦不足论。今以中国言之,其河北诸山,则自北寰武、岚宪诸州,乘高而来,山脊以西之水,流入龙门西河,脊东之水,流于幽冀,入于东海。其西一支为湖口泰岳。次一支包汾晋之原而南出,以为析城、王屋,而又西折为雷首。又一支为恒山,又一支为太行山。太行山一千里,其山高甚。上党在山脊,河东河北诸州在山支。其最长一支为燕山,尽于平梁。大河以南诸山,则关中之山,皆自蜀汉而来。一支至长安而尽。关中一支生下函谷。以至嵩、少,东尽泰山。一支嶓冢、汉水之北生下,尽扬州江南诸山,皆祖于岷江,出岷山。岷山夹江两岸而行,那边一支,去为江北许多去处。这边一支,分散为湖南、闽、广,尽于两浙、建康。其一支为衡山,而尽于洞庭、九江之西。其一支度桂岭,则包湘源,而北经袁筠之地,以尽于庐阜。其一支自南而东,则包彭蠡之原,度歙黄山,以尽于建康。又自天目山分一支,尽于浙江西之山,皆自五岭赣上来,自南而北。闽广之山,自北而南。一支则又包浙江之原,北首以尽会稽,南尾以尽闽粤。此中国诸山祖宗支派之大纲也。[58]

结合书中所附的《中国三大干龙总览之图》(图38),即可理出中国山水的脉络如下:昆仑为“众山之祖”,去中国约二万五千里之遥;中国位于昆仑之东南;从昆仑出发,向中国发出三条龙脉(干龙)。北龙是黄河之北众山的大势走向,经山西而往幽燕,太行山、北岳恒山和燕山都是它的支脉,然后向“东北渡辽海以入于海”;中龙为黄河以南、长江以北的山势走向,从关中、蜀汉而来,往陕西、河南而去,经西岳华山、中岳嵩山到东岳泰山而尽;南龙是长江以南众山的大势走向,从岷江、岷山出发,经过南岳衡山,分散为湖南、福建、广东,以及浙江、江苏的众山。鉴于该书的很多篇章(包括此处的《总论中国之山》和《中国三大干龙总览之图》),与前述《山海舆地全图》一样,均被收入王圻的类书《三才图会》地理编之中,而后者作为明代最为著名的图文类书,于明万历三十七年(1609)出版后,一时风行海内外,洛阳为之纸贵;对于17—18世纪的朝鲜来说,该书是不难获得的资源。

图38《中国三大干龙总览之图》图形分析:从昆仑出发的三大干龙走向

图38《中国三大干龙总览之图》图形分析:从昆仑出发的三大干龙走向

对本文而言,上述信息中最重要的两条:第一,五岳尽在三大干龙之中;第二,从西北(昆仑)到东北(辽海),是北龙的走向。但是,《地理人子须知》中的风水理论,持“三干之龙,中干为最尊,次北干,又次南干”的看法;既然最尊贵的是中干之龙,故徐氏兄弟仍将明朝兴起的国运,放在“中龙”的脉络之上(“中干之旺气乃萃于四州凤阳,我皇朝熙祖、仁祖二陵在焉”[59])。“北龙”虽然提及,但并不占据特殊的地位。同时代另一位地理学家王士性(1547—1599)另立新说,将《地理人子须知》的“干龙”学说,进一步发展成一种动态的历史哲学。在后者看来,龙脉并非始终如一,而是存在着从中往北再往南的动态转移,即从“中龙”转向“北龙”再转向“南龙”;从而,中国历史从三皇五帝、周秦汉唐(所谓“中龙先发”),经匈奴、突厥和辽金元的入主中原(“北龙次之”),到宋朝的南渡和明太祖的中兴(“南龙王方始”)的演变,其背后则是“天运循环,地脉移动,彼此乘除之理”的风水运程和规律。[60]这种理论显然旨在为“南龙”张目,以证明明朝统治的合法性。但是,颇为吊诡地,它却为后世新的“北龙”学说的再生,以及历史哲学的再一次改弦更张,提供了理论基础。

康熙四十八年(1709),康熙皇帝“发表”了一篇宏论,对于发生在中国的天命转移背后的风水原理,做出了破天荒的新阐释:

泰山山脉自长白山来

古今论九州山脉,但言华山为虎,泰山为龙,地理家亦仅云泰山特起东方,张左右翼为障,总未根究泰山之龙于何处发脉。朕细考形势,深究地络,遣人航海测量,知泰山实发龙于长白山也。长白绵亘乌喇之南,山之四围百泉奔注,为松花、鸭绿、土门三大江之源。其南麓分为二干,一干……东至鸭绿,西至通加,大抵高丽诸山,皆其支裔也。其一干自西而北,至纳禄、窝集,复分二支:北支至盛京,为天柱、隆业山,折西为医巫闾山;西支入兴京门,为开运山,蜿蜒而南,磅礴起顿,峦岭重叠,至金州旅顺口之铁山,而龙脊时伏时现海中,皇成、鼋矶诸岛,皆其发露处也。接而为山东登州之福山、丹崖山,海中伏龙于是乎陆起,西南行八百余里,结而为泰山,穹崇盘屈,为五岳首。此论虽古人所未及,而形理有确然可据者。或以界海为疑,夫山势联属而喻之曰龙,以其形气无不到也。班固曰:形与气为首尾。今风水家有过峡,有界水,渤海者,泰山之大过峡耳。宋魏校《地理说》曰:傅乎江,放乎海。则长白山之龙,放海而为泰山也固宜。且以泰山体位证之,面西北而背东南,若云自函谷而尽泰山,岂有龙从西来而面反西向乎,是又理之明白易晓者也[61]。

康熙宏论的目的无疑也在论证满族入主中原的历史合法性,本质上与论证明朝合法性的风水理论并无二致。但其“理论创新”之处在于,他一方面虚化了传统风水理论中的“昆仑”中心论,另一方面则凸显了新的“长白山”中心论。泰山在中国传统政治学说中有着重要意义,它不仅是五岳之一,更是五岳之首,是历代帝王封禅并取得天命的场所。康熙建构的“泰山山脉自长白山来”的“长白山”中心论,也意味着将所有的中原正统论及其背后的风水学说一扫而空,确立了以圣山崇拜为基础的北方的神圣性,为清朝南下进入并统治中原,提供了貌似天经地义的理由。

事实上,这种新风水理论是康熙朝一系列政治操作与实践的合乎逻辑的终点。康熙十六年(1677),康熙派人前往长白山拜谒,谕曰:“长白山发祥重地,奇迹甚多,山灵宜加封号,永着祀典,以昭国家茂膺神贶之意。”翌年,康熙册封长白山为“长白山之神”,并定其与中原五岳同等的祀典规格,以及每年春秋两次的常例致祭、庆典临时告祭的祭祀制度[62],将其地位由金代的“王”和“帝”,提高到至高无上的“神”,促使长白山逐渐从一座地方性名山,演化成一座为中原龙脉提供合法性的“圣山”。

有意思的是,清朝皇帝对于长白山“圣山”形象的建构,随即也在长白山以南的朝鲜王朝那里引发了同样的“造圣”运动。根据李花子的研究,本来在李朝朝鲜之初,“长白山”(朝鲜称为“白头山”)被视为域外之山,朝鲜君臣更愿意将其当作一座“胡地”之山,属于女真“野人部落”的山。当时朝鲜王朝崇奉的四岳分别是东岳三角山、南岳智异山、西岳松岳山和北岳鼻白山,根本就没有“白头山”。到康熙五十一年(1712)穆克登勘边、中朝定界,“长白山”成为中朝的界山之后,因为它的一部分成为朝鲜之山,它才开始映入朝鲜人的眼帘,此后的朝鲜地图开始清晰标出鸭绿江、图们江和长白山天池。只有到了朝鲜英祖时期(1724—1776年),才开始长白山国家祀典化的阶段。经过英祖三十七年(1760)和四十三年(1766)两次御前论辩,朝鲜确定了以长白山取代鼻白山成为北岳,并施以望祀之礼的制度。“这样一来,长白山作为兴王肇基之所,在清朝和朝鲜都得到了尊崇,清朝是在五岳之外祭祀‘长白山之神’,祀典如五岳;朝鲜则定长白山为四岳之一的北岳”。[63]

李花子等学者正确地指出了在崇奉长白山问题上,清朝与朝鲜之间的连带关系,但似乎并未给出这种连带关系的内在理由。在笔者看来,其间的关键因素仍在于我们前述的新风水理论,即康熙宏论中所说,从长白山南麓出发,发出了两条干龙,一条“东至鸭绿,西至通加,大抵高丽诸山,皆其支裔也”;另一条通向清朝的龙兴之地,再渡海到达泰山。换句话说,朝鲜与清朝其实共享着同一条发源于长白山的龙脉,可谓真正的长白山“命运共同体”。进一步讲,朝鲜同样是清朝正朔的奉系者,也是它的受益者。这一点,与人们长期以来形成的朝鲜始终奉明为正朔的传统观念,似乎十分不同。

然而,这种关系的另一面正是奉明为正朔的思想意识。这在英祖朝应该说表现得更加充分。肃宗三十年(1704),在明亡整整一个甲子的时候,朝鲜在宫中建成大报坛,为了报答明神宗在朝鲜遭受日本丰臣秀吉侵略之际毅然出兵援救、“再造邦国”之恩。在英祖二十五年(1748)之前,大报坛一直“独祀神宗”;到了这一年,在英祖的力主之下,经过几次讨论,终于导致在大报坛将神宗、崇祯与明太祖“三皇并祀”的局面。正如孙卫国所言,“其崇祀对象由一帝而成三帝,虽然报恩之意仍在,但更主要的在于表明朝鲜与整个明朝的关系,而并非只是局限于报恩”,“这样大报坛就不只是三位皇帝的祭坛,而是代表整个明朝,是朝鲜强化正统的重要场所”。[64]这同时意味着朝鲜已成为明朝正朔的完整继承者。由英祖一人而完成的上述事业,看上去十分矛盾,却是朝鲜左右逢源的全身之道:一方面通过大报坛表达尊周思明的情感和皇明香火尽在于斯的正统意识;另一方面又借助于与清朝共同的“圣山”,以分享统治的合法性,以及朝鲜山川作为“北龙”之一的自豪感。

这种矛盾意识同样体现在《天下图》中。为什么地图上除了昆仑山和五岳,在东北方位朝鲜的上方,还有一个“肃慎国”和一座“龟山”?

“肃慎国”的文献出处有二。

第一,《山海经·大荒北经》:“大荒之中,有山名曰不咸。有肃慎氏之国。”

第二,《山海经·海外西经》:“肃慎之国在白民北。有树名曰雄常,先入伐帝,于此取之。”

考此处“肃慎国”,其所处位置在中央大陆,应在“海内”,故与两处文字所及之“大荒”和“海外西”均不合。但“肃慎”是历史民族的民称。《竹书纪年·五帝纪》记:“息慎氏来朝,贡弓矢。”《左传》鲁昭公九年载,周天子在列举其疆土四至时称:“肃慎、燕、亳,吾北土也。”《国语·鲁语下》则记“肃慎氏贡楛矢石砮,其长尺有咫。先王欲昭其令德之致远也,以示后人,使永监焉,故铭其楛曰‘肃慎氏之贡矢’”[65],说明肃慎人是一个擅长弓矢的民族。《山海经》提到的“肃慎氏之国”,旁边“有山名曰不咸”,二者亦与《晋书·四夷传》所记“肃慎氏,一名挹娄,在不咸山北”相合。今天多数学者认为“不咸山”即今长白山,而“肃慎国”作为东北最早被记录的历史民族,即为女真和今满族人的前身。[66]

而“龟山”则出自《山海经·海内北经》:“海内西北陬以东者。蛇巫之山,上有人操柸而东向立。一曰龟山。”

这里的“龟山”除了所处的地理位置在“海内北”(或“海内西北陬以东者”),与其所在地图的位置相合之外,并没有太多的信息;也不清楚这个“龟山”与“蛇巫之山”有什么关系。

有意思的是,在同属《山海经·海内北经》的经文中,恰好记载有“盖国在燕南,倭北。倭属燕。朝鲜在列阳东,海北山南。列阳属燕。列姑射在海河州中”。这暗示此处的“龟山”应与东方的“朝鲜”不太远。经文中还提到“朝鲜”在“海北山南”,尽管没有提是哪座山的南面,但从《天下图》看,朝鲜的位置恰在“龟山”之南,是千真万确的。

综合以上信息及相关讨论,笔者倾向于得出如下结论。

第一,在《天下图》作者的心目中,位于“朝鲜”和“肃慎国”之间的“龟山”,是北方的一座重要的、与二者皆有渊源的山。

第二,此处的“肃慎国”,其信息不应该按照《大荒经》或《海外经》中的神话模式,而应该按照《左传》《国语》和《晋书》中的历史模式来理解;它的实际位置就在它该出现的地方。既然肃慎旁边的山叫“不咸”,那么“不咸”与“龟山”就应该是同一座山——长白山。

第三,中国部分一共出现了七座山,其中的五座即五岳(内五岳),如果第六座山真如我们所论证的是长白山,那么,第七座山也绝不可能是一座平凡的山。那么,为什么出现在南方的第七座山是“天台山”呢?

第四,如果七座山的出现不是偶然的,那么它们的排列也不会是偶然的。按照《中国三大干龙总览之图》,从昆仑向中国出发的山脉分成北、中、南三大干龙,若把《天下图》中的七座山按同样的方式连接一下,我们得到的其实是一幅简化的《中国三大干龙总览之图》——其中连接恒山和龟山(长白山)的是北龙;连接华山、嵩山和泰山的是中龙;连接衡山和“天台山”的就是南龙。[67]

第五,再把它与前图的细节做一比对,即可恍然大悟:正如“龟山”对应着“朝鲜”和“女真”之上、鸭绿江之侧的那座无名之山(参见图38,其实质即“长白山”),“天台山”对应着的其实是靠近南龙尽头的那座“天目山”——因为籍籍无名的“天目山”对于朝鲜观众的意义,显然不如已在朝鲜本土开宗立派的佛教“天台宗”,也就成为它被后者所在之山置换的可能性。联系到整幅《天下图》,那么,我们可以说,至少它的意蕴之一,与朝鲜以自己的方式重新阐释北龙的意图有关。

有了以上风水学说的讨论和铺垫,我们最后再回头来处理本文和本节开头都曾经讨论的那件八卦形《天下图》:上面的墨书题款究竟隐藏着什么奥秘?为什么风水中的“龙亥”(龙脉)和八卦的位置“乾亥”,都重叠在西北“昆仑”之位上?为什么所求的人才与运势,在“丁”尤其在“艮”(即“朝鲜”)的方位上?为什么可能破坏运势的位置,在“巳”和“丙”位(基本上都指“安南”)?

我们无法确定,这次明显结合《天下图》而测的风水运程究竟发生在什么时候,也无法确知所测的程序和事项究竟为何,但我们确实拥有几个信息——如果我们的推测不错——即这个故事可能涉及四个主角:八卦形《天下图》的中心位置“嵩山”——这个位置显然指“中国”(实际上是“清朝”);“艮”位所指的“朝鲜”(可能也包括“龟山”,即长白山);“巳”和“丙”位所在的“安南”;以及“龙亥”“乾亥”所在的“昆仑”。

以下简略的分析仅仅是出自本文作者的推断——但故事的情节、主角和背景完全是真实的。

这四个主角同时在场,而且符合上述位置与评价的机缘,极有可能是在1790年的承德避暑山庄。那一年乾隆皇帝八十大寿,也是他登基以来统治天下的第五十五个年头;那时他的威望和权力都达到了极致,“统御中外,万国输诚,是以荒服炎徼,莫不倾心向化,效悃来庭”,文治武功都超迈前代。庆典从承德避暑山庄开始,中经圆明园,最后在北京的紫禁城落幕,长达数十天。参加庆典的除了清朝的满汉文武百官、蒙古王公,还有安南、朝鲜、琉球、南掌、缅甸,以及四川与甘肃土司、台湾生番、哈萨克等使团,万方辐辏,盛况空前。在盛典的过程中,曾经发生了这么一件事:

这一年旧历七月十六日,朝鲜人徐浩修(1736—1799)作为副使,随朝鲜使团渡过大凌河,经朝阳、建昌、杨树沟、平泉、凤凰岭、红石岭,风尘仆仆地赶到承德,祝贺乾隆皇帝八十寿辰。在避暑山庄,他们与同样来贺寿的安南国使团不期而遇。这次,安南国使团由新国王阮光平亲自率领,不仅规格高而且人数多,受到乾隆皇帝特别隆重和热情的欢迎。不过,在朝鲜使者眼中,这次的安南国使团有一些异样,因为通常来朝觐的安南使者,服饰与清朝不同,却与朝鲜大体相同,“束发垂后,戴乌纱帽,被阔袖红袍,拖饰金玳瑁带,穿黑皮靴”。但稍后徐浩修却发现,这一次来的安南君臣居然在一个最为隆重的场合,改穿了满族服装。一直坚持大明衣冠就是文化正统的朝鲜士人很诧异,便找了机会故意问道:“贵国冠服本与满洲同乎?”回答说:“皇上嘉我寡君亲朝,特赐车服,且及于陪臣等然。又奉上谕,在京参朝祭用本服,归国返本服……”[68]

朝鲜、安南、琉球等国本来都是以明朝为中心的朝贡体制的成员,长期以来一直奉明朝为正朔。1636年朝鲜被迫与清朝签订城下之盟,同意“去明国之年号,绝明国之交往”,改奉清朝之正朔;但实际上并不真正实行。明清易代之后,尽管朝鲜官方文书使用清朝正朔,但私下始终使用崇祯年号。英祖在大报坛中建成三皇并祀之后更是如此,自觉已成为明朝香火和文化的继承者;而明代的冠冕衣裳,便成为这种文化认同和文化优越感的双重标志。安南国王阮光平则因为新近获得权力,渴望获得清朝的册封和肯定,所以主动提出要改换清朝衣冠,以博取乾隆的欢心。这就是朝鲜使节在看到安南国王改服易色之后,大为吃惊的原因;但是另一方面,清朝的强大和文化乃至科技的发达,又迫使朝鲜不得不采取现实主义的态度,以燕行使的身份每年两次驱策于中朝两地,朝鲜早已习惯和适应了新的朝贡体系,并从这一体制中获得好处和利益。这种极为矛盾的心理,长期以来也一直让朝鲜处于某种矛盾的状态——《天下图》上一方面镌刻康熙年号,另一方面又保留明代两京十三省的区划即是如此。

八卦形《天下图》上墨书文字透露出来的四方格局,实际上正是朝鲜的真正写照。一方面,“昆仑”代表着朝鲜尊周思明的文化理想,是传统中华文化价值的核心;另一方面,“中国”代表着现实中作为武力、威权和利益中心的“清朝”。朝鲜自己的立场,实际上也由地图上“朝鲜”和“安南”这两个位置(“丁艮得丙破”)所代表。是像往常一样实行不切实际的文化理想主义,还是遵奉趋炎附势的现实主义和事大主义?尤其是,八卦显示,对获得人才或运程至关重要的“艮”位,正好与朝鲜背后的“龟山”,以及所隐藏的“长白山”风水中心论重叠在一起,更是惹人深思,让人难以取舍,欲罢不能。

尾声:诗人的眼光

让我们再次回到本文开头引用的三例李朝文人的文献。

第一例文献提到,生活于1577—1641年间的金坽“尝自作《天下图》”并因此而使自己“胸襟觉恢廓”。既然前文已把《天下图》出现的绝对年代,确定在1614年(即《三才图会》引入朝鲜)之后,那么我们可以把《天下图》开阔“胸襟”的作用,看作是早期《天下图》的功能之一。尤其是,当我们将这种“胸襟”与当时朝鲜文人实际境遇之“隔世”相结合的时候,这种功能更加明显。

第二例文献中李明汉的诗极为形象地强化了他自己所处的“弹丸国”与他所知道的宇宙“天衢”和“八区”之恢宏(“既未能鞭雷御风历天衢,又未能鼓枻乘桴环八区”)之间的巨大反差和矛盾,以至于他所采取的方式,只能借助于强烈的激情(“以此发愤欲狂呼”),对于这个宇宙进行想象性的占有(“赤脚蹴踏天下图”)。鉴于他自己去世之际(1645)明清易代(1644)才刚刚发生,故作为著名的“反清派”大臣,此处他所谓的“上帝”(“早晚持节觐上帝”),只能指朝鲜的宗主国明朝的崇祯皇帝。此时,朝鲜文人尚与中国共享同样的文化意识形态,故诗人此时的眼光和情怀尽管仍属于典型的朝鲜式,但其中并无明确的政治意识;这里的“天下”,所对应的依然是金坽所谓的“胸襟”,最多是后者的一个放大版。

到了第三例文献中的诗人李沃的时代,他成长和生活于明清易代之后的新世界,历经孝宗(1649—1659年在位)、显宗(1659—1674年在位)和肃宗(1674—1720年在位)三朝,恰好经历了朝鲜王朝在对清问题上重大的政策转向,即从孝宗意欲策划反清复明的实质性“北伐”,转向肃宗于明亡一甲子之后(1704)建成大报坛,强化朝鲜王朝与已亡之大明在精神性上的联系。李沃的诗句首联从一开始即借“汉帝指舆图”(喻指《天下图》)重新挂在“吾王玉座舆”的情节,强调了这一“精神”的转向。这里的“天下”,已不再局限于文人士大夫的抱负与“胸襟”,而是与真正的“天下”——帝王眼中的疆域或江山——交织在一起。从年代和诗句来看,这里的“天下图”应与现存最早的八卦形《天下图》近似,尽管不一定有八卦形的外框。诗中还写道,这幅《天下图》在天上有二十八宿分野、在地上有九州或十二国分布(颔联“镇望星罗天有野,封疆绣错地分区”),这样就更加为上述“精神”的转移,增加了“天命”的必然性。接下来的颈联极言“夷夏大防”的春秋大义,把创立华夏文明的“神禹”,与长城外的匈奴“服于”(即“单于”,为王莽时的另称——笔者按)对立起来,从而为尾联的最后点题做了铺垫:“莫道腥尘中土污,东周今日在箕都。”这里的“东周”并非历史概念的“东周”,而是诗人在想象中,将作为周武王时代的“箕子”和大明旗号双重继承者的朝鲜,与偏于“东国”一隅的朝鲜相融合的结果——意为“中土”已然沦陷,但文明的“天下”(“周”)并未沦丧,它在,而且就是现在东方的朝鲜。

正是在这层意义上,借助于诗人的上述眼光,我们来阐释《天下图》中的最后一个细节:中央大陆昆仑山南部中国之外的地方有一座叫“三天子章山”的山(图39)。中央大陆除昆仑外一共有八座山,前文已经对其中位于中国的七座(五岳,加“龟山”和“天台山”)做了充分的讨论,视它们为从昆仑山发源的“三大干龙”的不同表现;那么,第八座山有没有类似的含义?

图39 《天下总图》局部:洋水、黑水、赤水、三天子章山

《山海经·海内南经》说“三天子鄣山在闽西海北。一曰在海中”。另外,《海内东经》还有“三天子都”“天子鄣”的说法,这些表述除了表示地名之外,似乎没有任何实质含义[69],只有其地望是在“海内”与《天下图》合。至于《山海经》,它对于“昆仑”的描述比比皆是,遍及“海内”“海外”和“大荒”诸经,但与《天下图》最接近的,无疑是出于《海内西经》的那段。[70]其中的“昆仑”不但位于海内,而且附近的“赤水”“河水”“洋水”和“黑水”诸河,均与《天下图》合,但《海内西经》中无一处提到“三天子鄣山”,故从表面上看,“三天子鄣山”与“昆仑”之间不存在任何关系,它们在《天下图》中的现状,似乎纯属偶然。

正是李沃的诗篇让笔者意识到,关于二者的联系,也许存在着不同于《山海经》的文本来源。如果“东周今日在箕都”是真的,这岂不意味着,“吾王”同时拥有了“周王”的身份?而“周王”中,确实有一位(至少在文献中)曾经到达过“昆仑”,那就是《穆天子传》中的“周穆王”。约成书于战国年间的《穆天子传》,是一部记载周穆王(西周的第五代天子)率领七萃之士,驾八匹骏马从宗周(洛阳)出发西巡天下的故事,最远与西王母会于瑶池。有意思的是,我们会发现,原先以为仅仅来自《山海经》的描述,实际上都是“穆天子”的行迹所至:大致须先“宿昆仑之阿,赤水之阳”,然后经过“洋水”和“黑水”,最后到达西王母之邦。[71]如果我们的推断不错(《天下图》的作者在此引用的其实是《穆天子传》中的情节),那么,位于“赤水”与“黑水”之间的“三天子鄣山”的意义就有了着落:它即一座指示着“穆天子”行迹的山,一座铭刻周穆王或者其他“天子们”丰功伟绩的纪念碑。而从宗周到西王母之邦的旅途,在《天下图》作者——至少诗人李沃们——的视野中,就幻化为一次从东方的“箕都”到西方的“昆仑”的想象性神游。

到了朝鲜借助于八卦形《天下图》进行堪舆博运的时代,也就是乾隆五十五年(1790),投向《天下图》的眼光又增添了新的内容。一个最大的变化是,随着朝鲜参与了清朝对于长白山造“圣”运动以来,清朝的长白山(地图上的“龟山”)愈益被解读为朝鲜的“白头山”。与人们通常的想象非常不同,“长白山”和“白头山”尽管在物理上是一座山,但在中国人和朝鲜人的观念和心理中,它们曾经是截然不同的两座山。例如在明代罗洪先《广舆图》(约1541)的《朔漠图》中,便将靠近平壤,作为松花江、混同江和寒龙江以及一条南流江之源头的山中大渊,与更靠北的“长白山”做了区别(图40)。这一点,利玛窦的《坤舆万国全图》也没有不同,他也同样将作为鸭绿江和一条东向入海的江(疑为图们江)的源头的一座大山(未标出名字),与另一座居北的“长白山”做了区分(图41)。明显将两座山分别画出并冠以两个不同名字的是朝鲜人金寿弘(1602—1681),在他所绘的《天下古今大总便览图》(图42)中,“长白山”位于上方,成为松花江、混同江的源头,而另一座“白头山”则是“鸭绿江”和“豆满江”(图们江)的源头。金寿弘的地图中还可以看到,在两座山之间写有“古肃慎”“女真”字样,说明上面的“长白山”与这两个历史民族更为相关。把同一座山看成两座山,在明代中国,恐为该地当时实际控制于女真人之手,故在地理信息上不甚精确所致;至于朝鲜人,应与前述朝鲜长期以来视该山为“胡地”之山的观念有关——后者要在1766年,随着英祖将此山拔高为“北岳”之后,才会彻底改观。将一座山一分为二,反映了当事人心理上对此的疏远和不在乎。

图40 朔漠图(长白山与白头山局部) 罗洪先 约 1541年 出自《广舆图》

图41《坤舆万国全图》局部:长白山与白头山

图42 天下古今大总便览图(摹本局部:长白山与白头山) 彩绘本110c m×77.5c m 金 寿 弘 1666年 李灿藏品

但1790年的情况已完全不同。在《天下图》使用者眼里,此处“龟山”的含义应该早已不是原先意义上的“龟山”,也不仅仅是清朝的“长白山”,而是朝鲜人自己的“圣山”——龙脉所在的“白头山”。例如同时代一套出自同一画家之手的《舆地图册》,其《中国地图》(图43)中,朝鲜上方画出了唯一的一座“白头山”;没有人会怀疑,这座“白头山”与同图册《天下图》中的“龟山”(图44)是同一座山。

图43 中国地图(朝鲜国与白头山局部 )18 世纪 韩国国立中央博物馆藏

图44 天下图( 朝鲜国与龟山局部 )18 世纪 韩国国立中央博物馆藏

注释:

[1]Maurice Courant,Bibliographie corenne . Tableau littraire de la Core. Contenant la nomenclature des ouvrages publis dans ce pays jusqu’en 1890 ainsi que la description et l’analyse dtailles des principaux d’entre ces ouvrages,Tome II(Paris:E.Leroux,1895,No.2187).

[2]关于“宗教寰宇图”和“T-O图”的相关情况,参见李军:《图形作为知识—十幅世界地图的跨文化旅行》(上),《美术研究》2018年第2期,第74—76页。

[3]Yi Ik-Seup,“ A Map of the World, ” in The Korean Repository,vol.I(Seoul:The Trilingual Press, 1892),p.336.

[4]Hirosi Nakamura,“ Old Chinese Maps Preserved by the Koreans, ” in Imago Mundi,Vol.4(1947),p.3.

[5]Hirosi Nakamura,“ Old Chinese Maps Preserved by the Koreans, ”p.3,p.8.

[6]孙卫国:《大明旗号与小中华意识—朝鲜王朝尊周思明问题研究》,商务印书馆,2007,第226—255页。

[7]《睿宗实录》卷6,睿宗元年6月21日癸酉,第15页。

[8]韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏1808年刊本。

[9]韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏1772年刊本。

[10]韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏孝宗·显宗年间刊本。

[11]韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏1721年刊本。

[12]此处主要参考了韩国学研究院博士候选人李梅女士的意见。本文在《天下图》图像资料、古代朝鲜文献方面得到了李梅女士的很多帮助,在此谨致谢忱。

[13]参见宋《历代地理指掌图》,赵茂德序,明刻本。

[14]黄时鉴:《从地图看历史上中韩日“世界”观念的差异》,载《黄时鉴文集III:东海西海—东西文化交流史》,中西书局,2011,第247—248页。

[15]Gari Ledyard,“ Cartography in Korea, ” The History of Cartography,Vol.II,Book 2 : Cartography in the East and Southeast Asian Societies(Chicago University of Chicago Press,1995),p.258.

[16]徐宁:《国图所藏李朝朝鲜后期的圆形地图研究》,《中国历史地理论丛》2002年第4期,第147页。

[17]虽然奎章阁彩绘图用红色突出表现“中国”和“天地心”似乎是一个特例,但这并没有改变几乎所有《天下图》都具有两个中心的性质,因为这种性质是由文字标识本身来表述的(“中国”和“天地心”都是“中心”之意)。

[18]徐维志、徐维事:《精校地理人子须知》,人民教育出版社,2006,第30页。

[19]杜光庭:《洞天福地岳渎名山记全译》,王纯五译注,贵州人民出版社,1999,第7页。

[20]Hirosi Nakamura,“ Old Chinese Maps Preserved by the Koreans, ” ,p.10.

[21]转引自朱鉴秋、陈佳荣、钱江、谭广濂:《中外交通古地图集》,中西书局,2017,第6页。

[22]Hirosi Nakamura,“ Old Chinese Maps Preserved by the Koreans, ” ,p.12.

[23]朱鉴秋、陈佳荣、钱江、谭广濂:《中外交通古地图集》,中西书局,2017,第5页。

[24]刘宗迪:《〈山海经〉与古代朝鲜的世界观》,《中原文化研究》2016年第6期,第16—17页。

[25]李军:《可视的艺术史—从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016,第22、334页;《从图像的重影看跨文化艺术史》,《艺术设计研究》2018年第2期,第93—104页;《图形作为知识—十幅世界地图的跨文化旅行》(上),《美术研究》2018年第2期,第68页。

[26]Gari Ledyard,“Cartography in Korea,”p.260;영남대학교 박물관:《韩国의옛 地图: 영남대박물관 소장》,영남대학교박물관, 1998(韩国岭南大学博物馆:《韩国的古地图:岭南大学博物馆收藏》,韩国岭南大学博物馆,1998)。

[27]司马迁:《史记》第七册,中华书局,1959,第2344页。

[28]徐宁:《国图所藏李朝朝鲜后期的圆形地图研究》,第149页。

[29]Lim Jongtae,“ Matteo Ricci’s World Maps in Late Joseon Dynasty, ”The Korean Journal for the History of Science 33,No.2 (2011):294.

[30]Hirosi Nakamura,“ Old Chinese Maps Preserved by the Koreans, ” ,pp.13—18.

[31]章潢:《图书编》卷二十九,转引自朱鉴秋、陈佳荣、钱江、谭广濂:《中外交通古地图集》,第137页。

[32]黄时鉴:《从地图看历史上中韩日“世界”观念的差异》,第253页。

[33]李约瑟:《中国科学技术史》(第五卷《地学》第一分册),科学出版社,1976,第195页。

[34]李军:《图形作为知识》(上),第68页。

[35]同上文,第73页。

[36]Gari Ledyard,“Cartography in Korea,”p.266.

[37]徐宁:《国图所藏李朝朝鲜后期的圆形地图研究》,第148页。

[38]黄时鉴:《从地图看历史上中韩日“世界”观念的差异》,第248页。

[39]此处要看具体情况:确实有部分《天下图》把洋水画成支流流入黑水(黑色标注);但也有把洋水和黑水(黑色)都画成支流,然后汇成同一条河流(不再是黑色),此类情况不一而足。

[40]Gari Ledyard,“ Cartography in Korea,”p.266.

[41]“西域三十六国”是一个统称,并非实数。《汉书·西域传》云:“西域以孝武时始通,本三十六国,其后稍分至五十余,皆在匈奴之西,乌孙之南。”班固:《汉书》第十二册,颜师古注,中华书局,1962,第3871页。

[42]江韵:《“翰海”、“瀚海“词义考辨》,《文教资料》2013年第35期,第175页。

[43]Gari Ledyard,“Cartography in Korea,”p.266.

[44]同上。

[45]王绵厚:《论利玛窦坤舆万国全图和两仪玄览图赏的序跋题识》,载曹婉如、郑锡煌等编《中国古代地图集·明代》,文物出版社,1994,第111页。

[46]李军:《图形作为知识—十幅世界地图的跨文化旅行》(下),《美术研究》2018年第3期,第30页。

[47]洪业:《考利玛窦的世界地图》,载刘梦溪主编《中国现代学术经典·洪业 杨联升集》,河北教育出版社,1996,第435页。

[48]黄时鉴:《利玛窦世界地图探源鳞爪》,载《黄时鉴文集III:东海西海—东西文化交流史》,中西书局,2011,第233页。

[49]韩国学者林宗台指出,已有很多学者把圆形的《天下图》视作“朝鲜知识分子对于入侵的利玛窦地图的回应”。如日本学者海野一隆认为,该地图的制作者企图援引古老的道教资源来反抗利玛窦地图带来的世界观冲击;另一位韩国学者裴佑晟则把地图的圆形甚至大陆的形状,看成是受耶稣会地图影响的结果。而在林宗台看来,圆形地图应被视为“在耶稣会地图灵感的刺激下,而对散见于各处的东亚地理传统加以凝聚的一个过程”。参见Lim Jongtae,“Matteo Ricci’s World Maps in Late Joseon Dynasty,”p.293。但这几位学者都只满足于泛泛之谈,没有任何一位试图从图形绘制和生产的角度,具体讨论这种影响得以形成的过程、步骤和程序。

[50]李睟光:《芝峰类说·诸国部》,1534年刊本,韩国高丽大学图书馆藏。

[51]E.H.贡布里希:《艺术与错觉—图像再现的心理学研究》,林夕、李本正、范景中译,湖南科学技术出版社,2000,第71页。

[52]同上书,第51页。

[53]李约瑟:《中国科学技术史》第五卷《地学》第一分册,科学出版社,1976,第129页。

[54]曹婉如、郑锡煌:《试论道教的五岳真形图》,《自然科学史研究》1987年第1期,第55页。

[55]《汉武帝内传》,载刘歆等:《西京杂记(外五种)》,王林根校点,上海古籍出版社,2012,第78页。

[56]吴中明:《两仪玄览图·吴中明序》,见辽宁省博物馆藏《两仪玄览图》原图。

[57]黄时鉴:《从地图看历史上中韩日“世界”观念的差异》,第249页。

[58]徐维志、徐维事:《精校地理人子须知》,第30页。

[59]同上书,第35页。

[60]王士性:《广游志》,载《王士性地理书三种》,周振鹤编校,上海古籍出版社,1993,第210—211页。

[61]《清圣祖仁皇帝御制文》 第四集卷二十七。转引自《吉林通志》卷六《天章志》,吉林文史出版社,1986,第99页。

[62]陈慧:《长白山崇拜考》,《社会科学战线》2011年第3期,第107页。

[63]李花子:《朝鲜王朝的长白山认识》,《中国边疆史地研究》2007年第2期,第128、133页。

[64]孙卫国:《大明旗号与小中华意识—朝鲜王朝尊周思明问题研究》,商务印书馆,2007,第138页。

[65]傅朗云:《〈肃慎国记〉丛考 》,《图书馆学研究》1983年第3期,第124—127页。

[66]苗威:《“长白山”丛考》,《中国边境史地研究》2009年第4期,第109—111页。

[67]李朝晚期文人李圭景(主要活动于1835—1849)所著《五洲衍文长笺散稿》中《白头山辩证说》即云:“天下有三大干龙,皆始于昆仑,分派三条,以入中国:北条出河海,流为冀、燕之分,余气为白头山,自白头散为朝鲜诸山。溯其在古之名,则《山海经》大荒之中有山名曰不咸,有肃慎国。”见韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏19世纪写本。

[68]葛兆光:《想象异域:读李朝朝鲜汉文燕行文献札记》,中华书局,2014,第229页。

[69]《山海经》,郭璞注,毕沅校,上海古籍出版社,1989,第90、98页。清代毕沅注“三天子鄣山”为“今在新安歙县东”。将一座可能是江南的山挪移到昆仑山下,显示《天下图》作者可能有特殊的用意。

[70]《山海经·海内西经》载:“海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。昆仑之墟,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。赤水出东南隅,以行其东北。西南流注南海厌火东。河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。洋水、黑水出西北隅,以东,东行,又东北,南入海,羽民南。弱水、青水出西南隅,以东,又北,又西南,过毕方鸟东。”又《大荒西经》载:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神,人面虎身,有文有尾,皆白,处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。”《山海经》,上海古籍出版社,1989,第93、112页。

[71]《穆天子传》,载张华等撰:《博物志(外七种)》,王根林等校点,上海古籍出版社,2012,第52—55页。

本文原刊于《美术大观》2020年第12期,经作者授权转载。